优秀作品应是主旋律与多样化的最大和谐

2019-12-16海风

海风

2019年,国内影视市场上爆款不断,交叉引爆话题。多部书写澎湃家国情怀的主旋律电影成为了票房主力。与此同时,小荧屏也不输大银幕,爱国赤心燃情荧屏,且以多样化的表达引发收视热潮。例如:革命历史题材剧作《特赦1959》以其视角独特的题材开掘、丰富深刻的主题立意、构思精巧的故事讲述、质感细腻的影像呈现,创造了骄人的收视率与口碑。该剧的热播也被认为,既高度契合了献礼中华人民共和国成立70周年的主题,也有力彰显了重大革命历史题材作品守正创新、引领示范的价值与意义,为新时代中国电视剧探索高质量发展之路,提供了重要的创新经验与实践样本。

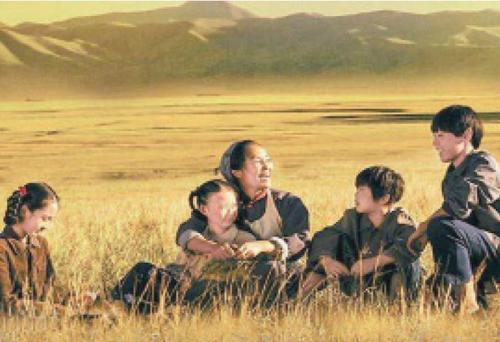

无独有偶,电视剧《国家孩子》自9月初登陆央视以来,在央视平台创造了单日收视率破2%、每日收视率都高居不下的佳绩。1960年,因为自然灾害的缘故,三千名上海孤儿被送到内蒙古草原,电视剧《国家孩子》就从四个在同一趟火车运到草原的上海孤儿写起,讲述了他们半生的命运。该剧在电视剧创作上呈现出新的方向,展现了现实主义题材创作如何表达新的思考、如何表达社会苦难、如何表达国家关怀和人性深度。

而近期的荧屏上,成为爆款、引发热议的还有《小欢喜》。《小欢喜》是由柠萌影业出品,由汪俊执导,黄磊、海清、陶虹、王砚辉、咏梅等主演的都市情感剧,讲述了三个家庭因孩子“高考”这一催化剂而发生的系列故事,将教育、婚姻、亲子关系等话题的探讨融于一体。《小欢喜》编剧、领衔主演黄磊在谈到剧本创作的想法时说道,现实题材的创作要有感而发,要“边”不能“编”,“现实主义就是写我身边我最熟悉的这些人。其实这里的人基本上都是我的家里人、邻居、朋友的某一个样子或者某一个色彩被提炼出来。”

1987年,在全国故事片厂长会议上,电影局提出“突出主旋律,坚持多样化”的口号,被公认为是“主旋律”电影类型概念的首次提出。二三十年来,在影视界,乃至整个文艺界,也一直在提“突出主旋律,坚持多样化”,但是,诚如一篇人民日报上的文章所言,作为一种创作主张,却缺少明晰的理论诠释,有相当多的创作者、相当多的电影制作单位都对这个口号存在着某种误解,似乎我们的作品可以分为两部分:一部分是主旋律的,一部分是多样化的。“主旋律”是时代精神比较强的,“多样化”则是娱乐性比较强的;“主旋律”是拿奖的,“多样化”则是赚钱的;主旋律是大力倡导的,多样化则是可以允许存在的……可喜的是,随着创作实践的深化,主旋律内涵的不断拓展,越来越多的文艺作品在弘扬主旋律的同时,也注重多样化的叙事表达,让作品好看又有情怀。如今已经有越来越多的“双赢产品”出现在屏幕上,主旋律和多样化不再是硬币的正反两面——正所谓“家是最小国,国是最大家”——就用这三部成功样板,聊一聊它们既叫好又叫座的秘密吧。

小欢喜:要写出让观众心跳的主旋律

在中国传媒大学电影学专业影视剧创作方向硕士、西安美术学院讲师王珏平看来,《小欢喜》之所以一下子引发社会影响,正是因为它特别切入到我们当下非常真实的教育环境和现状。教育牵涉到每个家庭、每一位爷爷奶奶外公外婆、每一位父亲和母亲、每一个孩子,也就是教育是家庭的大事,也是国家的大事。《小欢喜》这部电视剧是根基于现实的优秀力作,《小欢喜》极其精准的现实主义的定位,让受众人群处于全部通吃的状态,让《小欢喜》取得了普罗大众和专业的双重口碑和佳绩。

《小欢喜》的人物设定在中国一线城市,中等财力的家庭在满足基本物质要求后,就把整个家的财力物力往孩子的教育上去投入,这是现状。而一线城市的竞争也早已蔓延到二线城市和县城。大家如何面对当下的教育现状,心情都是复杂的,而这部电视剧将父母们的心声得以真实的展示,可谓是击中了时代的脉搏,赢得了大家的赞誉。从剧作上看,《小欢喜》里人物的设定从高官到白领,以及被更加典型化的放棄学校编制自己做补习老师的宋老师,都是我们时代的缩影。这些人物的年龄段也很好地展示了中年人危机,《小欢喜》是用文艺作品跟焦虑的中国父母进行对话和交流。高考是家庭的大事,也是国家的大事。从剧作聚焦高考这一点上可以看到《小欢喜》电视剧策划的高度,从项目策划的定位,到扎实的剧作以及导演娴熟的演绎,让《小欢喜》灼灼生辉,是一部反映民生的主旋律优秀创作。

导演汪俊谈到了创作《小欢喜》中的困难,因为剧中人物都是普通平凡的人,没有通常意义上的反派角色推动故事发展,要做出有质感的现实主义电视剧就“不能和生活抢戏”,原本60集长度的版本最后剪成40多集,就是为了去掉多余的东西。

SMG影视剧中心党总支书记卫华总结了《小欢喜》在真实性的表达上的几个成功之处:第一是反映真实生活,一部剧把一场全家总动员的高考攻坚战真实地呈现给了观众;第二是塑造真实的人物,一场高考三个家庭,四个孩子六个家长,每一个人都非常真实;第三是刻画了真实的细节,细致入微地呈现,描摹了生活的味道,使观众在熟悉的场景当中快速入戏;第四是引领了真实的共鸣,不仅为当下的孩子和家长带来一些指导意义,也激发了全民热议。

上海文化发展基金会秘书长郦国义则谈到,现实题材创作在触及社会重大话题、重大现象时,要把握好度,能够为和谐社会添砖加瓦,而不是添乱。《小欢喜》的成功之处是抓住一个真实的剖面,让我们大家都来思考高考教育,而且轻喜剧式的艺术处理,既深刻地剖出问题让不同的人去体验,又能让观众收获温暖与感动。郦国义还认为“《小欢喜》是一个主旋律作品,它有主旋律的主心骨,同时它又有多样化的呈现状态。”中国文艺评论家协会主席仲呈祥也肯定了《小欢喜》的主旋律价值观,他谈到,主旋律不只指题材,更重要的是艺术家在创作审美过程当中的一种对人民、对时代负责任的思想和精神。中国文艺评论家协会副主席毛时安就《小欢喜》的成功经验对主旋律的电视剧提出了建议:“要把心贴着生活的大地,去感受这个大地的脉动。只有感受到这个脉动,你才能让观众心动。我们要写让观众心跳的主旋律。”

特赦1959:主旋律作品与主流受众有效对接的成功尝试

重大革命历史题材向来是我国影视创作的特色类型与重要资源。但是这些资源能否面向主流人群实现积极传播,这是很多主旋律创作面临的突出问题。如何加强主旋律影视作品与主流受众的有效对接,做到既叫好又叫座,《特赦1959》对不同代际观众的调动与培育经验值得关注。

《特赦1959》以中华人民共和国首次特赦一批改造成功的高级战犯的重大历史事件为故事线索,对历史上这一段特殊时期进行了全景式地呈现。此剧也是首部聚焦战犯改造特赦这一真实且鲜为人知历史的电视剧。编剧赵琪坦言,“由于政治敏感度高、创作难度大、改编技巧高等问题,这一题材的选择是最大挑战。”而《特赦1959》率先被肯定的也正是这一点,在题材上面有了重大的突破,包括其獨特性、精神高度以及文化内涵,填补了特定题材影视空白。清华大学影视传播中心主任、教授、博士生导师尹鸿认为,过去电视荧屏上很多表现战场上征服敌人的作品,而《特赦1959》的独特性恰恰在于在特殊的历史背景下,如何在精神和思想上征服敌人。

除了题材上的突破外,《特赦1959》在艺术的开掘和审美的探索上也有一个新的提升,由写人心继而深入到写人性,这种深入性与独特性,让它有了很多观众缘。在北京师范大学艺术与传媒学院教授、博导杨乘虎看来,《特赦1959》以细腻的笔法,精准刻画了被俘高级战犯们从抗拒改造到心悦诚服、脱胎换骨的曲折过程。故事虽然没有波澜壮阔的前线炮火硝烟制造景观,没有惊心动魄的隐蔽战线铺设悬念,场景也主要局限在北京功德林管理所的一方天地间;但是,该剧却在不同代际的观众那里,收获到了热烈的回应。不仅在共和国的同龄人、中老年观众中掀起热切的收视热情,相当数量的年轻观众,也通过网络平台积极参与到《特赦1959》的网络传播与分享中,借助弹幕、评论等多元方式,纷纷询问与求证剧中相关人物的历史真实身份,进而对相关历史背景萌生兴趣。年轻观众的关注与参与,让《特赦1959》“以剧读史”的史料价值得以正向扩散。

历史题材作品中,反映的历史是否真实是备受关注的。杨乘虎认为,在还原历史真实方面,《特赦1959》无论是改造战犯的时空环境,还是战犯形象的集中展示与典型塑造,包括相当多的历史细节,均有史可查,有据可考。真实的历史氛围与合乎情理的人物内心发展逻辑设定,产生了高度逼真的“真实感”。但是,在如此真实的人物谱系和环境中,不是虚拟细节和次要人物,而是对最核心的主人公王英光和护士梁冬芳进行大胆虚构。这一对虚构的、典型化的主人公形象承载着信仰与信念,集结着政治谋略与智慧,又有着丰富的情感表达空间。这种创新方法无疑是传统现实主义创作鲜见的,在已有的重大革命历史题材中也是极为少见的。这需要基于对历史事件、历史人物的精准分析与把握,才能以虚实相间的创作手法,赋予剧作令人着迷的观剧体验,既有人物形象的生动性,也有人物行为发展的逻辑性,形成了别具特色的“真实感。”中国传媒大学教授、博士生导师王伟国也认为,《特赦1959》最重要的特质在于其尊重历史、敬畏历史,把历史的真实视为这部剧创作的生命线。“以往在电视荧屏上经常看到一些历史虚无主义的影子,但在这部剧中没有。”

《特赦1959》凭借着尊重历史的诚意与敬意,以富有创新性的探索,用政治智慧、艺术智慧、传播智慧取得了主旋律题材与多元化受众之间的完美平衡。

国家孩子:乡愁是连接主旋律与观众情感之间的纽带

电视剧《国家孩子》讲述的是三千名上海孤儿在内蒙古长大成人的故事。这些孤儿被称为“国家孩子”。这部影视作品集中描绘了朝鲁、通嘎拉嘎、毕若水和阿腾花4个上海孤儿的成长道路,表现了他们从离开家乡来到草原,到把草原真正当作家乡这样一段心路历程。

《国家孩子》自9月初登陆央视以来,在央视平台创造了单日收视率破2%、每日收视率都高居不下的成绩。不过,在这部电视剧筹备之初,很多人并不看好。从演员转型担任此剧出品人、制片人的刘小锋透露,当时大家都认为这个故事虽然很好,但是不一定适合年轻观众,不一定“有流量”。但顶着这样不被看好的压力,刘小锋依然坚持拍摄并主演了《国家孩子》。“我自己也演了20多年戏,深知一个好作品不能没逻辑、没思想、没营养,观众爱看好故事,爱看有内容的东西。当年那一代‘国家孩子如今都年事已高,我希望能有更多的人了解这段历史,也希望年轻人去了解父辈的成长经历和父辈的精神世界。”

《中国电视》执行主编李跃森看来,作为一部人物的心灵史,《国家孩子》最突出的地方是在现实主义的创作态度中透露出一种人文关怀。主创团队没有把人物理想化,更没有从道德上拔高人物,而是在人与环境的相互作用中描摹人的复杂性。每个人物都有自己的缺点,而且缺点并没有随着成长消失,成长的意义不是成为道德上的完人,而是成为更真实、更完整的人。故事快要结束时,朝鲁仍然可以为放牧的草地拼命,毕若水仍旧摆脱不掉养母的控制,阿腾花依旧那么斤斤计较。这里,在人性的真实之中,寄寓了悲悯情怀,也暗示了救赎之路。

李跃森还认为,这个故事能够打动观众的一个重要原因,是其中浸透了乡愁的味道。虽然每个孤儿回上海寻亲时都抱着不同的心态,但实际上,他们心底都有着深入骨髓的乡愁。所以,即便没有亲人,朝鲁、通嘎拉嘎兄妹也要回上海看一看。内蒙古意味着乡愁,上海也意味着乡愁。孤儿们已经分不清自己到底是朝鲁还是鲁小忠,是阿腾花还是黄小仙。小鱼始终放不下那副羊拐,黄小仙在父母坟前摆放的,是内蒙古的水做的莜面窝窝。剧中反复出现的拉琴老人、忧伤的长调,也强化了乡愁的意味,起到了深化主题的作用。

今年10月,中国电视艺术家协会为《国家孩子》举办了创作研讨会。会上,中国文艺评论家协会名誉主席、著名评论家李准表示,《国家孩子》不同以往对“草原额吉”的表达,在很多细节上充分表达了草原人民背后的情感和这个事件的伟大叙述,其次,运用四个孩子的人生角度去新颖的表达,同时对父辈的描述也十分细致。中国广播影视社会组织联合会副会长李京盛认为,《国家孩子》在电视剧创作上给予了新的方向,展现了现实主义题材创作如何表达新的思考、如何表达社会苦难、如何表达国家关怀和人性深度,以及在剧中表达深层的文化思考包括故乡、亲情的讨论等等,《国家孩子》都在文化提升的角度将现实主义题材重新阐述。在叙事手法上,《人民日报》文艺部主任袁新文认为,《国家孩子》将个人命运和国家命运紧紧连在一起,用个人命运讲述人物,用国家命运去推动人物,传统手法下拍摄得耳目一新,将艰苦年代的温暖故事、辽阔草原的真情颂歌表达诠释,以自然为美,向深处开掘,值得品味深思和总结。

在影视领域市场化程度越来越高的现状下,主旋律作品在弘扬主流价值观的同时,也加入了更具观赏性的元素,往“更好看”的方向探索。如今越来越多兼顾意识形态和商业价值,主旋律与多样化融合的作品涌现,这是创作者不停探索的结果,更是时代发展的趋势呈现。