大石山介石书院琐谈

2019-12-03孙中旺

孙中旺

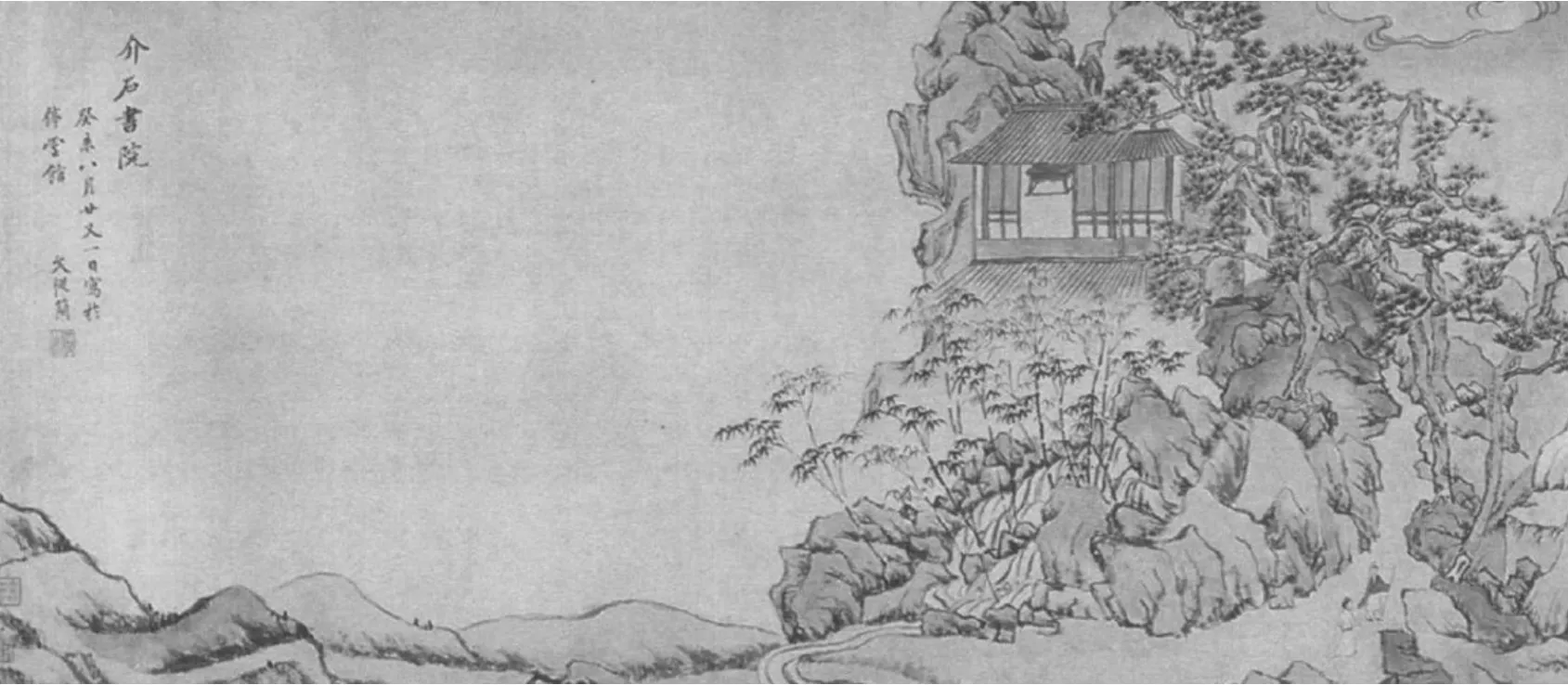

文从简绘《介石书院图》

明代中期以来,阳山的大石山一带成为吴中名流们的钟爱之地,他们经常在此雅集唱和,歌之以诗,图之以画,刻之以石,“大石联句”甚至成为一种流行的文化活动,持续多年。今天的我们仍然可以在泛黄的古籍里,在明人的书画中,在大石山斑驳的摩崖上,欣赏到这些脍炙人口的联句诗篇,追慕前贤们远去的风流。除此之外,明代的大石山还曾因介石书院的存在而扬名。

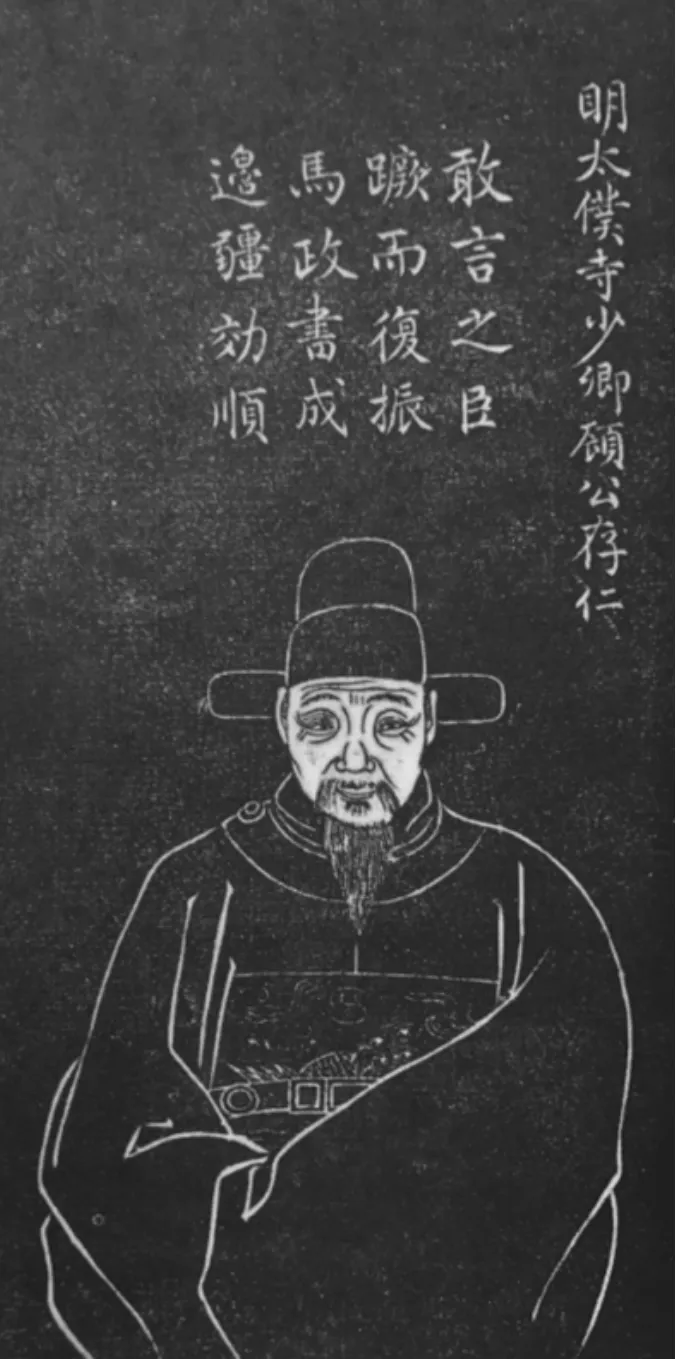

介石书院位于大石山麓,是名宦顾存仁在隆庆年间所建。顾存仁,字伯刚,号怀东,原为太仓人,其父启明迁居长洲。顾氏为太仓望族,世居七浦塘,传说为晋代司空和之后,名人辈出。顾存仁之父启明虽未仕宦,但立身刚正,尤喜读书,颇为时人所重,卒后著名文学家归有光特撰《顾隐君传》以纪念。嘉靖十一年(1532),顾存仁考中进士,授余姚知县,改礼科给事中,执法不阿,疏请赦戍臣杨慎、马录、冯恩、吕经等人,且请惩道士叶凝秀,一时“直声动天下”。嘉靖皇帝当时正沉湎于道教,以为是讽刺自己,大为恼火,敕令将顾存仁廷杖六十,流放居庸关外保安州。顾存仁被贬塞上近三十年,直到穆宗即位的隆庆元年(1567),才被起复为南京通政参议,后升任太仆卿。但他已无意仕宦,不久即辞官返乡,归有光特撰《送顾太仆致政南还序》以送行。对于顾存仁的急流勇退,《明史》记载:“存仁困厄久,方见用,遽勇退,世尤高之。”可见在当时的影响。

史载顾存仁为人敦谨,重然诺,好行义,曾捐田六百亩置义庄以赡族人。对于捐资助学,顾存仁也不遗余力,嘉靖三十六年(1557),顾存仁捐献了长洲县二十四和二十五都等处的百亩(一作二百亩)腴田,作为苏州府学缮修赈给之费,苏州知府温景葵认为“倡义裨学,实为盛举”,为此特在府学中立碑纪念,“昭示久远”。顾存仁辞官还乡后,隐居于大石山下,常家居论学,为了“系师承,劝风俗”,他又捐田一百亩,建介石书院。“介石”二字来自于《易经》中的“介于石,不终日,贞吉”的记载,有“操守坚贞”之意。介石书院里还设有子游祠堂,祭祀有“道启东南、文开吴会”之功的言偃,另外还以两宋之际大儒王蘋和元明之际大儒顾愚陪祀。王蘋字信伯,本世居福清,其父王仲举始迁于吴,遂为长洲人,是洛学向吴地传播的先驱。顾愚字原鲁,为顾存仁五世祖,元末儒术湮灭,抗节不仕,独抱遗书,隐居海上,仰综濂洛,训解五经。王蘋和顾愚二人均为苏州乡贤,生于乱世,深于经术,崇尚气节,都得到过皇帝召见,为乱世之中的儒学传承起到过重要作用。介石书院建成以后,顾存仁经常于此讲学,培养了不少人才,贡献卓著,当时的文坛盟主李攀龙特撰《介石书院子游祠堂记》以表彰,此后的陈继儒甚至将顾存仁和范仲淹相提并论,可见评价之高。

顾存仁死后,安葬于大石坞中,永远和介石书院相伴,文坛领袖王世贞为其撰墓志铭,皇甫汸撰墓记。但此后不久,万历皇帝下诏毁天下书院,介石书院可能也被波及,渐趋衰落了下来。崇祯年间,介石书院已经破败不堪,负责祠中香火的云泉庵僧人欲将其占为己有,将言偃、王蘋和顾愚的牌位弃置于墙角。顾存仁的玄孙顾苓在大学士文震孟、兵科给事中宋先之的帮助下,驱逐了僧人,恢复了介石书院和祠堂,并加以修复。修复后,顾苓广请名人题匾作文,以示纪念。崇祯十一年(1638)冬,宋先之题写了“鸣泉阁”匾额。崇祯十三年(1640)正月,巡抚张国维题写了“介石书院”匾额。次年十一月朔日,文坛盟主钱谦益撰写了《复介石书院鸣泉阁记》(此文后收入《牧斋初学集》卷四十一,题目改为《复介石书院记》),文中描绘了当时的介石书院:“楹桷雕焕,灯火青荧,先贤之像设,俨然在焉。已而观太仆之缔构,寒泉鏦铮,如聆其清声,修篁击戛,如见其直节。”可见经过此次修复,介石书院确实是焕然一新了。

崇祯十六年(1643)八月二十一日,受顾苓之请,文徵明的曾孙、著名画家文从简绘制了《介石书院图》。弘光元年(1644)二月十七日,南明王朝的礼部尚书黄道周为此图书写引首并题跋。顾苓将此前请文震孟书写的李攀龙撰《介石书院子游祠堂记》、陈继儒的题跋、侯峒曾书写的钱谦益撰《复介石书院鸣泉阁记》及补记、文震亨的题跋附于《介石书院图》后,成为书画合一的珍贵长卷。

值得一提的是,在黄道周为《介石书院图》书写引首并题跋的两个多月后,清军攻陷南京,弘光政权灭亡。上述和《介石书院图》相关者中,当时尚在世的有文从简、钱谦益、黄道周、文震亨、侯峒曾、顾苓六人,在改朝换代之际,其选择的道路颇不相同。黄道周、文震亨和侯峒曾三人均以身殉明。黄道周坚持抗清,失败被俘,壮烈殉国。侯峒曾带领嘉定人民反抗清军,坚守十余日,城破后与二子投池殉国。文震亨在清军攻占苏州推行剃发令后,自投于河,被家人救起,绝食六日而亡。文从简和顾苓二人在明亡后不与清政府合作,以逸民形象,隐居林下终老。尤其是顾苓,在明亡后隐居虎丘寺西塔影园,室悬崇祯御书,经常肃衣冠再拜。瞿式耜因抗清失败被俘杀于桂林后,顾苓不顾危险,招其子瞿元镜为婿,其气节由此可见。六人中,仅钱谦益一人变节投降清朝,短暂为官后被罢免,后还被清廷列为贰臣,颇遭鄙弃。顾苓为钱谦益及门弟子,但在改朝换代之际,气节却远胜其师,颇令人感慨。

经过改朝换代的浩劫,介石书院也渐趋荒废。康熙二十一年(1682),苏州知府陈常夏在介石书院的废址上,建造了关帝祠,中设静室,请弃儒学道的名诸生黄衮(号虚堂,明中期学者黄省曾后裔)在此修行,但黄衮未至。十年之后,黄衮退老于此,从当地人口中得知此处乃介石书院旧址,但遗迹已几乎荡然无存。于是黄衮在关帝祠之右重建一阁,仍悬挂介石书院匾额,重新放置言偃、王蘋和顾愚的牌位,以奉香火。著名文学家尤侗为此特撰《大石山重立先贤子游祠碑记》以纪念,在此文中,尤侗表扬黄衮“固儒家子而逃于黄冠,盖隐君子之流,乃能慨然复古,知所师承,可谓不背本矣”。另外尤侗还撰有《送黄虚堂先生入大石山》五律二首,其一云:“青溪一道士,独住翠微中。地僻尘埃绝,天高呼吸通。弦歌文学里,香火法王宫。更上盘陀坐,人称黄石公。”对黄衮的推崇可见。黄衮此前学道于浒墅关文昌阁,退居此处后,将此处作为文昌阁的下院。道光年间,凌寿祺编纂《浒墅关志》时,尚有明载,后来渐趋淹没无闻,但其废基一带,至今尚称言田巷,应是因言子祠祠田得名。

介石书院虽然早已消失在历史的云烟中,幸运的是,文从简在大名鼎鼎的停云馆中所绘的《介石书院图》却流传了下来。此图现藏国家博物馆,纵29.5厘米,横67.6厘米,纸本设色,图中有楼阁一栋,建于岩石之上,周围翠竹虬松,溪水流泉,山路蜿蜒,途中二人相对而语。整幅画面简淡疏朗,颇有文氏家风。画卷后陈继儒、文震孟、文震亨、黄道周、侯峒曾等人的手迹,虽然已经穿越了近400年时空,但仍墨痕宛然,不仅为大石山和曾经的介石书院留下了难得的文献,也成为中国艺术史上的珍贵文物。