社会生态系统理论视角下农村因病致贫居民自评健康影响因素研究

2019-11-22张玲玲张长丽许学国李红伟曹文华

张玲玲 张长丽 许学国 马 伟 李红伟 曹文华

1山东第一医科大学(山东省医学科学院)医药管理学院,泰安,271016;2山东第一医科大学第二附属医院党委办公室,泰安,271000;3山东第一医科大学(山东省医学科学院)马克思主义学院,泰安,271016;4泰安市中医二院,泰安,271000;5济南市妇幼保健院,济南,250000

《健康中国2030”规划纲要》中提出,全民健康是建设健康中国的根本目的。因病致贫是我国农村人口的主要贫困原因,改善其家庭成员的健康状况尤其重要[1-2]。了解因病致贫居民健康的影响因素,从源头上开展疾病预防工作,对改善农村居民健康状况和精准健康扶贫具有重要意义。本文运用社会生态系统理论,从微观、中观和宏观层次探讨影响因病致贫家庭居民自评健康的因素,并提出改善因病致贫居民健康状况的建议。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

采用目的抽样方法,便利抽取山东省2个贫困县(D县和S县)7个乡镇的27个村。根据官方的建档立卡登记,选取212户。在签署知情同意书的基础上,于2016年7-8月对所有15岁及以上家庭成员进行问卷调查。共发放问卷653份,回收有效问卷524份,有效回收率86.7%。

1.2 研究方法

查阅文献资料,并以国家卫生服务调查问卷为基础,进行适当修改。问卷内容包括:家庭成员的基本情况(如年龄、学历和就业状况等)和家庭成员的自评健康状况。将自评健康状况分为“健康且活动自如 ”、“患病能自理或部分能自理”以及“患病不能自理”3个选项,分别对应自评健康“好、中、差”3个等级。家庭成员的行为生活方式和客观健康状况(是否吸烟和是否患慢病),家庭基体情况(家庭类型和家庭年人均纯收入)。以“每千服务人口乡村医生数”反映样本行政村卫生人力资源配置情况(该指标来自对村卫生室的调查)。

1.3 统计学方法

本研究数据使用EpiData 3.1建立数据库,采用SPSS 21.0进行统计分析。单因素分析采用χ2检验。多因素分析方法采用有序多分类logistic回归,检验水准为α=0.05和0.1。

2 结果

2.1 调查对象的一般情况

524名调查对象中,15-34岁81人、35-64岁21人,≥65岁222人。文盲、小学和初中及以上学历者分别占40.7%、27.7%和31.6%。无业、在家务农和外出务工者分别占45.5%、41.1%和13.4%。家庭年人均收入1666.7元,人均就医支出平均水平1000元,医疗支出占家庭人均收入的60.0%。

2.2 自评健康状况

自评健康状况“好”、“中”、“差”分别为164人、243人和117人。46.0%家庭成员患有慢性病,其中170人(32.4%)患有高血压,48人(9.2%)患有糖尿病,52人(9.9%)家庭成员患有大病。其中23人因癌症住院治疗。

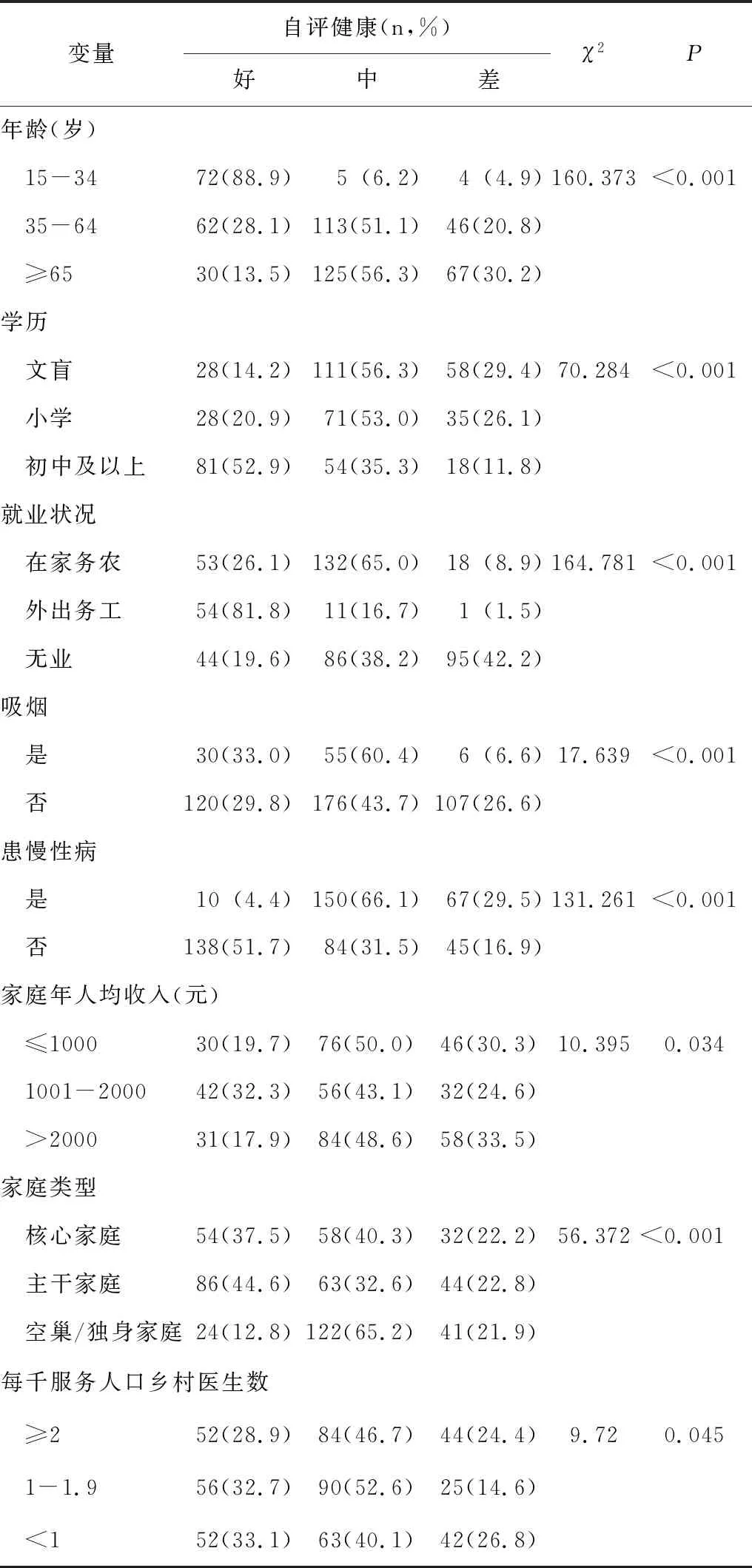

2.3 影响自评健康状况的单因素分析

年龄、学历、就业状况、是否吸烟、是否患慢性病、家庭年人均收入、家庭类型、每千服务人口乡村医生数对自评健康状况有显著性影响。见表1。

表1 因病致贫家庭成员自评健康状况的单因素分析

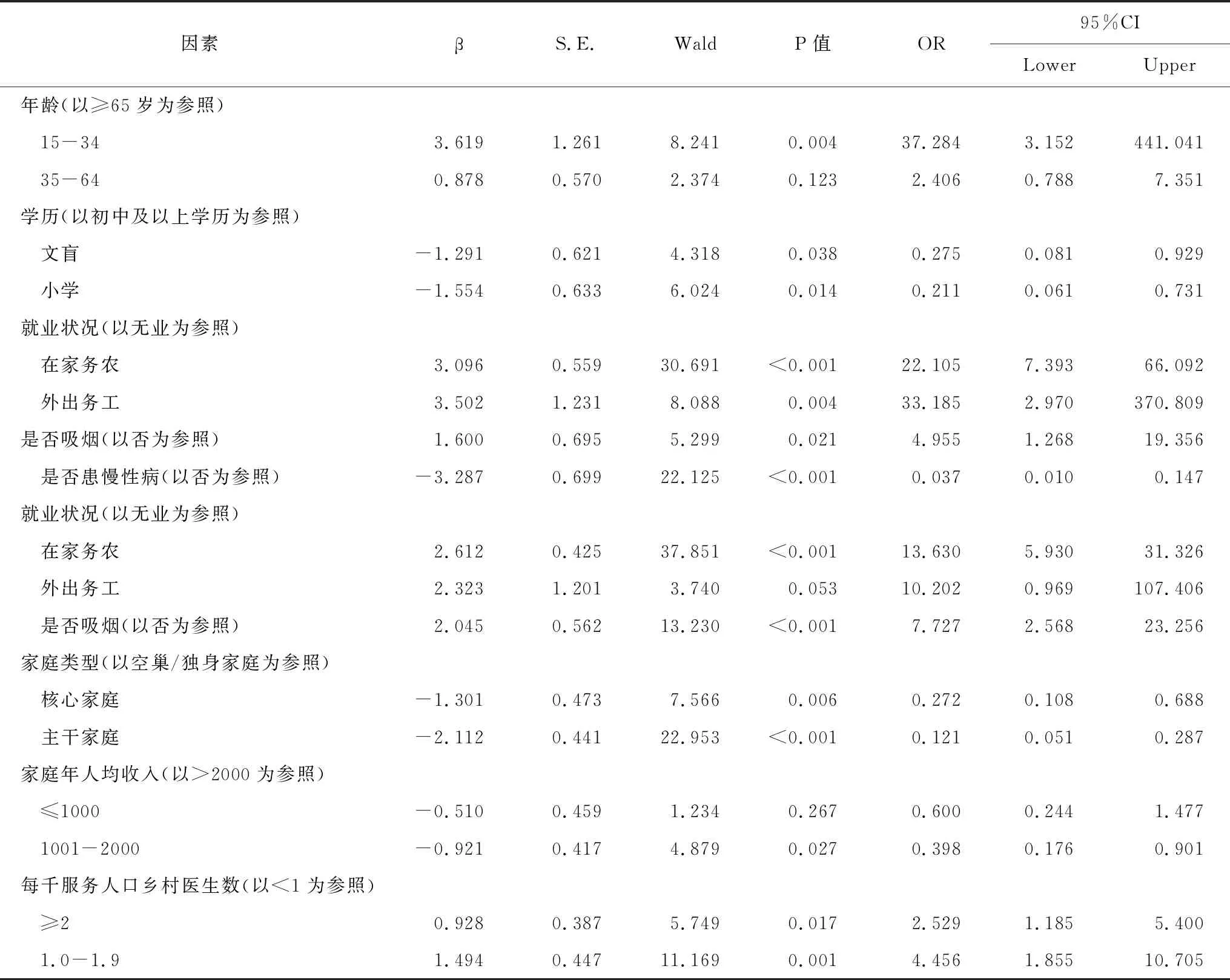

2.4 影响自评健康的多因素分析

以自评健康为因变量,引入单因素分析中有统计学意义的项目为自变量,建立logistic回归模型。结果发现,年龄、学历、就业状况、是否吸烟、是否患慢性病、家庭类型、家庭年人均收入及每千服务人口乡村医生数是因病致贫家庭成员自评健康状况的影响因素。见表2。

3 讨论

3.1 因病致贫居民家庭成员的健康状况不佳,疾病负担重

调查结果显示,与同年龄段其他人群相比,样本地区农村因病致贫户的成人居民面临较严重的健康问题,认为自己的健康状况较好的只有31.3%,低于我国15岁及以上居民的47.6%和贫困家庭成人的63.0%[3-4]。46%的家庭成员患有慢性病,大多数成员需长期服用药物。有9.9%的家庭成员患有大病,其中44.23%的家庭成员因患癌症而住院治疗。表明病致贫家庭成员的健康状况不佳,医疗支出占家庭人均收入的比例较高,家庭人均收入水平低,疾病加重了家庭生活负担,因病致贫现象严重,应当引起当地政府的高度重视和关心。

3.2 因病致贫居民的自评健康状况受层次因素影响

社会系统生态理论把人类及其生活环境如家庭、机构、团体、社区等作为一种社会性的生态系统[5],个体健康受诸多环境因素影响,并与各种因素构成微观、中观和宏观生态系统[6-7]。

3.2.1 微观层次因素。就业状况和吸烟与否对健康状况的影响具有统计学意义。无业者具有更高的疾病风险[8],无业人群受教育程度、收入水平和对卫生资源的利用都处较低水平[4]。调查发现,大多数无业人群由于患病丧失了工作能力,比在家务农和外出务工者的自评健康状况更差。自评健康为“好”的吸烟者患慢性病的比例高于不吸烟者,说明吸烟者对自身的健康状况较为乐观。

表2 因病致贫家庭成员自评健康状况logistic回归分析

≥65岁组健康自评较差,但与35-64岁组自评健康状况的差别无统计意义,提示应该关注所有年龄组人群的健康状况。学历越高其健康自评状况越好,良好的教育对形成健康的行为生活方式有促进作用[9]。在客观健康状况方面,患慢病者的自评健康状况更差;75.7%的因病致贫户有慢性病患者,高于陈在余的研究结果[10]。中老年人、低学历、无业者和慢性病患者应该是健康干预的重点人群。

3.2.2 中观层次因素。调查发现,低收入家庭的成员自评健康状况更差,3.6%的家庭成员存在未及时就诊的现象,其中28.6%未及时就诊的原因是经济困难。低收入影响卫生服务可及性,对接受教育、就业和生活方式也会产生消极影响。

结果表明,与核心/主干家庭成员比较,空巢/独居家庭的成员并没有显示更高的疾病风险,可能是独居的家庭成员一般是生活能够自理者。而主干/核心家庭为主的因病致贫家庭成员不仅自己因病丧失劳动力,还需其他家庭成员对其进行照料,影响了整个家庭的经济收入,这与孟微等的研究结果有所不同[11]。

3.2.3 宏观层次因素。宏观层次的因素主要反映在政策层面,如卫生服务资源配置。《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(2015)年明确规定,“原则上按照每千服务人口不少于1名的标准配备乡村医生”。本研究发现,居民所在村的每千服务人口乡村医生数小于1者健康自评较差。乡村医生是基本医疗卫生服务的主要提供者,其数量配置合理与否影响居民基本医疗卫生服务的可及性,也表明按照标准均衡配置乡村医生的重要性。

3.3 社会生态系统理论对改善因病致贫居民健康状况的启示

微观层面,发挥个体的主观能动性,提升健康素养。健康教育和健康促进应作为健康干预的长期策略,尤其应以低学历者和35岁以上人群为重点,利用家庭成员的互相支持、专业人员的指导和干预,促使居民形成健康的生活方式。

中观层面,应了解不同家庭类型的卫生服务需求,并有针对性地开展健康干预。将提高家庭收入作为长期干预的目标。除了邻里、亲友等人际间的支持外,发挥基层组织的作用,了解因病致贫户的基本情况,动员社会资源,为他们寻求良好的卫生服务和提高经济收入。

宏观层面,构建多元化社会支持体系。按照国家要求合理配置乡村医生。社会生态系统理论鼓励构建弱势群体的多元化社会支持体系[12],提高贫困人群参与的积极性,可引入社会组织加强卫生、医保、民政以及其他部门的共同协作,构建综合社会支持体系,实现精准健康扶贫。