生态文化旅游视角下的民宿旅游发展探析

2019-10-23黄利剑

黄利剑

(漳州职业技术学院 旅游管理系,福建 漳州 363000)

在社会经济不断发展的背景下,中国旅游业开始从低级向高级发展,推动了生态文化旅游产业的进步与发展。 而在生态文化旅游中,民宿旅游成为其重要的组成部分,这有助于地方文化的保留和生态资源开发。 因此,从生态文化旅游视角展开分析,加强对民宿旅游发展路径的探索,继而采取有效的措施实现地方旅游特色文化弘扬,满足新时代国家旅游业发展要求。

一、生态文化旅游与民宿旅游

(一)核心概念

生态文化旅游是将地方自然风光与特色文化融合在一起的旅游形式,需要将生态资源与人文景观结合在一起,完成统一生态文化系统的建立,为系统发展提供良好生态环境,同时加强人文景观保护,促使当地居民收入得到提高[1]。 在旅游项目开发中,通过在活动中融入地方人文元素,可以使游客获得特殊旅游体验,充分体现项目的精神内涵,推动地方文化的传播与发展。

民宿旅游指的是利用当地闲置住宿设施等资源为游客提供旅游服务的一种旅游形式,需要将当地资源利用当成是项目开发基础,侧重突出项目的乡土味道,确保游客回归自然的需求能够得到满足。发展民宿旅游,需要鼓励农民实现住宿设施经营,通过为游客提供家居体验获得收益。从特点上来看,民宿旅游产品带有乡土文化特色,趋向于为游客提供体验型的消费。 从接待游客入住到游客离开,需要提供全方位的细心服务,以便使游客体验当地人文关怀。 为游客提供的住宿场所,则为农民自家空余房间,带有个性特征,能够体现经营者的兴趣、爱好。 对于经营者来讲,需要由足够时间和精力思考游客需求,从而通过营造氛围、组织丰富活动等方式加强与游客的情感交流,实现民宿的成功运营。

(二)生态文化旅游与民宿旅游的关系

在生态文化旅游中,民宿旅游是重要组成部分。 发展民宿旅游,能够使生态旅游与地方文化旅游向协调,使地方文化特色得到保留。 根据居住环境,居民可以实现能够体现地方特色的居住环境改造,使地方文化特色得到保护和科学管理。 在提供住宿服务过程中,不仅可以使地方文化得到展现,也能实现地方文化浓缩,及时应对外来文化的入侵。 作为乡村旅游的延伸,民宿旅游带有生态性,可以遵循自然规律开发旅游项目,加强自然环境和生态资源保护,促使地方生态文化旅游取得长久发展。 而民生也是民宿旅游重要组成部分,通过发展民宿旅游展现地方民生,能够使游客从历史、人文、建筑等各方面获得丰富感受,使民俗性文化得以真正融入到旅游中,因此能够使旅游者感到身心放松[2]。 此外,生态文化旅游发展需要经济支撑,而民宿旅游发展能够推动地方第三产业的发展,为地方旅游业的发展带来活力。通过经营民宿,可以使闲置房产资源得到运用,解决农民收入问题。因此,发展民宿旅游,能够使地方旅游资源得到整合,通过发展旅游产业实现扶贫,缩小地区城乡收入差距,同时推动乡村旅游的转型升级,继而为生态文化旅游业的发展带来生机。

二、基于生态文化旅游视角下的民宿旅游发展问题

(一)缺乏区域特色

相较于高级酒店,民宿旅游产品住宿设施并不高级,但是却能够给人带来体验当地方风情的机会,吸引了消费者的注意。 在生态文化旅游视角下,消费者尤其看重民宿旅游能否体现区域生态文化特色。 但从消费者反映的问题来看,消费者反映民宿旅游产品同质化严重,难以体现所处区域的生态特色。相较于大陆地区,台湾地区民宿旅游发展速度较快。结合台湾民宿旅游发展经验可知,按照当地出台的《民宿管理办法》,民宿旅游需要结合当地人文、自然景观、生态环境资源等为旅客提供乡野生活住宿场所。由此可见,民宿旅游发展尤其需要注重区域特色的体现。从某个角度来看,民宿旅游其实就是乡村旅游转型升级得到的产物,需要为消费者带来视觉、听觉等各种感官体验,使游客在乡村生活中体会特殊旅游心情,得到精神回归。 缺乏特色,使民宿旅游发展出现了严重同质化问题。 近年来,一些热门地区民宿数量增长超出了游客增长速度。 在旅游产品同质化现象严重的情况下,行业出现了恶性竞争现象,导致民宿收益和入住率下降。

(二)缺少地方文化

从民宿旅游需求群体年龄分布来看,绝大部分是年轻人,80 后和90 后群体占绝大多数。 80 后和90 后群体,选择民宿是为了获得更强的地方文化体验,关注地方生态特色文化。 作为民宿旅游的主流消费群体,80 后、90 后消费者倾向于获得民宿旅游经营者提供的个性化文化体验,希望感受经营者的特殊情怀[3]。在民宿旅游产品选择方面,消费者会选择有情怀的经营民宿、有故事的民宿以及服务贴心的民宿旅游产品,另外一些消费者会根据建筑氛围、周边活动等进行产品选择。 但就目前来看,民宿旅游行业的“跟风”现象严重,普遍存在轻创意、重模仿的问题,导致民宿在建筑风格、文化主题、特色体验等方面十分相似,无法体现民宿独有文化。 一些民宿经营者甚至未能认识到民宿旅游得以发展的原因,一味模仿酒店式经营模式,导致民宿失去了原本的文化底蕴和特色,无法满足游客文化体验需求。在文化缺失的背景下,民宿旅游以粗放式接待为主,未能实现店面个性化设计,与游客之间也极少进行文化交流。 在饮食方面,则忽视了游客的特殊体验需求,仍然参照酒店模式提供常规式的餐饮服务,未能实现与地方特色饮食文化的融合。 受这一因素的影响,部分民宿仅能被称之为“农家乐”,未能真正实现民宿旅游发展。

(三)特色服务体验不足

一般情况下,消费者选择民宿也与民宿提供的当地特色服务有关。 但从民宿旅游服务发展情况来看,很多民宿由于服务经验不足,难以为客户提供高质量服务。 出现这种情况,主要是由于民宿经营者缺乏服务意识,在人员聘用等方面不愿意增加投入,仅能提供住宿、停车、早餐等服务。 在服务内容有限的情况下,游客较难获得良好旅游体验。 而一些景区内的民宿更是存在服务态度差、服务质量差等问题,不愿意向游客介绍景区文化,仅将自己看成是商人而非景区主人,未能承担宣传地区文化的责任,导致游客不愿意选择民宿旅游。 部分民宿则是跟风创建,经营者缺乏管理经验,提供给游客居住环境甚至存在脏、乱、差等问题,无法达到基本的住宿标准,给游客留下了不良印象,因此难以实现持续运营,最终给民宿旅游的发展带来了阻碍。

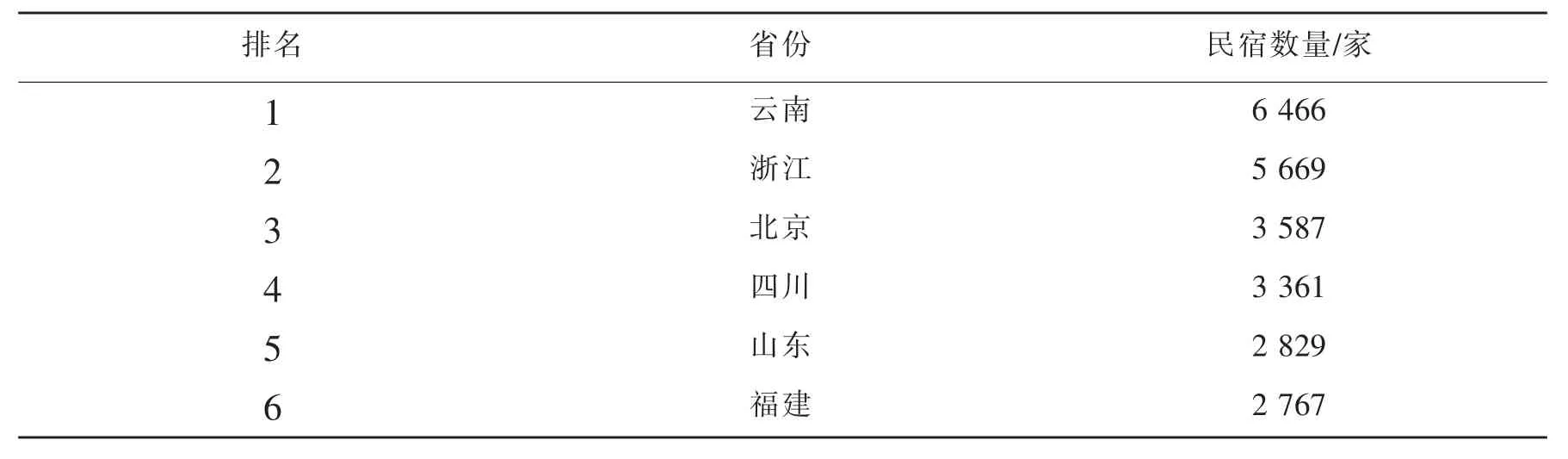

(四)缺少地方品牌

根据中商产业研究院等机构联合发布的数据可知,如表2 所示,截止目前我国共有42 658 家民宿,民宿数量最多的省份为云南,数量达6 466 家,其次为浙江和北京,分别有5 669 家和3 587 家(见表1),集中分布在南方旅游业较为发达的地区,与旅游业整体发展情况相匹配。尽管民宿数量较多,但是从民宿分店数量来看,70%地方民宿无分店,拥有1 家分店的民宿占17%,拥有2 家的占7%,6%的民宿拥有3 家及以上分店。由此可见,中国民宿旅游并未形成地方民宿品牌。近年来,很多景点居民发现民宿旅游拥有良好前景,纷纷选择创办民宿,导致景区过分商业化,民宿接待形式趋同,无法吸引游客注意。 而民宿区域的增加,也给景区周边管理带来了困难。 民宿发展的关键在于通过利用地区闲置资源为游客提供体验自然和文化的住宿设施,需要通过提高乡村旅游品质实现高端民宿旅游产业的发展。 未能实现品牌化经营,导致民宿旅游发展规模不断扩大的同时,面临效益低下的问题,容易因行业过度竞争引起发展危机。

表2 中国民宿数量排名前6 省份

三、基于生态文化旅游视角下的民宿旅游发展对策

(一)做好区域旅游发展规划

想使民宿旅游实现对地方自然生态资源的充分利用,体现区域特色,要做好区域旅游发展规划。在实践工作中,加强区域生态文化旅游优劣势分析,确定地方人文资源、自然资源分布情况,因地制宜地进行特色资源定位,实现对民宿旅游发展的科学规划。 针对不同区域范围内,实现差异化主题定位。例如在沿海地区,应以海资源的利用为主题。 通过为游客提供一些海产品特色早餐,为游客提供良好体验。 除了注重美食和住宿产品的开发,民宿旅游应实现良好环境氛围营造,以便使民宿能够实现地方风情的体现,加强游客对景区特色发展形势的体会。 因此,在规划设计中,应推动民宿与地方景观融合发展。 为实现地区旅游业发展的统一管理,要加强政府引导和干预,根据各地区地理条件、气候条件等加强地区生态环境发展需求分析,聘请专家制定旅游发展规划,促使民宿旅游发展与地方生态文化发展得到协调。 在景区民宿旅游发展方面,应考虑环境承载能力,控制民宿数量和规模,加强民宿旅游产品管理。 针对保护区,需要建立科学管理制度,加强民宿经营者的统一培训和教育管理,促使经营人员承担宣传景区文化和保护景区生态环境的责任,避免景区因为人为活动的开展出现水土流失、水质污染等问题[4]。 围绕主题,需要加强与各利益相关方的合作,实现民宿旅游项目开发与发展,完成良好旅游氛围的营造。 通过统筹规划,则能引导当地居民在民宿旅游项目经营中注重区域特色的体现,从而推动区域形象发展,为地区旅游产业发展带来优势。

(二)加强民宿文化资源整合

针对地区文化资源,应加强整合和挖掘,从而为民宿旅游发展提供支撑。 结合地区文化资源发展情况,针对资源开发水平不高的地区,要实现资源深入挖掘,促使民宿文化空间得到拓展。 比如在少数民族地区,应加强民族文化资源挖掘。 与此同时,考虑到社会变化发展需求,要结合游客需求实现各种文化融合,确保游客多元需求能够得到满足。 在当前信息技术取得快速发展的背景下,可以尝试将民族文化与网络文化结合在一起,在传统文化中增加时尚元素,完成特色文化纪念品、文化服饰等文化资源的开发,满足民宿旅游发展需求[5]。在地方特色文化艺术展现方面,应实现手工艺文化、饮食文化、建筑文化等多种文化资源的整合,促使民宿旅游项目主题差异得到充分体现。 无论是在建筑装饰风格还是手工艺品售卖方面,应以展示当地艺术文化精神为核心,加强各种文化资源与地方元素的融合,继而完成和谐统一民宿文化形象的塑造。 例如在沿海或沿江地区开发民宿项目,应当使住宿设施带有渔家风格,同时为游客提供一些贝壳、珊瑚类的手工艺品,使游客加强对海边文化的体验。 采取这些措施,不仅能够推动民宿旅游发展,同时也能带动地方美食、手工艺等行业的发展。 因为,在获得特殊民宿旅游文化体验后,游客可能选择为亲朋好友购买一些地方特色食品或手工艺品。 因此可加强地方文化资源整合,促使民宿旅游文化性得到较好体现,通过住宿方式增强游客独特体会,使游客真正感受地方文化魅力。

(三)注重民宿旅游服务管理

针对目前民宿旅游服务水平参差不齐的问题,要进一步加强民宿旅游服务管理,为游客提供人性化的住宿场所。 相较于酒店,民宿不需要豪华内部装饰,但是需要保证环境卫生,做到为游客提供整洁、干净的居住条件,确保民宿建筑符合现代人住宿习惯。 为保证民宿旅游服务质量,应加强民宿行业监管。现阶段,旅游部门已经出台《旅游民宿基本要求与评价》,为民宿发展提供了规范。但是该标准仅为推荐性标准,缺乏强制性。 针对这一问题,要尽快推动行业协会建设,由协会负责加大对民宿经营的监督管理,促使民宿旅游服务质量得到不断提升。 除了加强民宿旅游的住宿管理,应推动民宿旅游服务多元化发展,确保游客个性化需求能够得到满足。 为此,应对民宿旅游产品体系进行完善,加快旅游周边产品开发,使旅游服务内容得到不断丰富。 比如在饮食服务方面,应加强周边特产利用,为游客推荐当地特色小吃,吸引游客享受地方饮食。 例如:现阶段,云南景区民宿就专门设置了游客动手制作鲜花饼的区域,能够使游客享受地方特色美食的同时,体会动手的乐趣,获得深刻情感体验。 在实际进行民宿旅游发展时,应加强对游客旅游心态的把握和分析,深入了解游客需求,融合地方特色文化资源实现服务创新,以便使游客在感受自然景观的同时,体会当地人给予的人文关怀,继而使民宿旅游服务质量得到全面提升。

(四)实现民宿旅游品牌打造

想推动民宿旅游产业化发展,则要完成旅游品牌打造。 通过市场细分,可以结合游客需求和特点实现特色品牌的创新开发,确保在充分利用当地特色资源的同时,展现民宿旅游独特魅力,为民宿旅游发展奠定基础。 依托地方人文历史文化,应组织各种体验式文化活动,实现文化经济、娱乐和教育等功能的融合,展现民宿旅游文化体验特色。 以少数民族地区为例,可以民族文化特质为基础实现地区民宿旅游文化重构,实现少数民族历史文化交互融合,完成民宿文化品牌的打造[6]。 通过加强特色民宿品牌打造,引导游客加深对民宿文化环境的体会,从多角度进行民宿文化底蕴欣赏。 在实践工作中,要加强民宿旅游品牌宣传,借助电视、广播、互联网等各种平台进行地方特色文化传播,加强与游客的互动沟通,提高民宿品牌知名度。 此外,围绕品牌内涵完成民宿文化活动的组织,加强品牌文化传播与发展,吸引大量游客进行文化体验。 通过参与丰富的民宿文化活动,顺利实现民宿文化品牌形象的塑造,增强民宿文化的吸引力和影响力。 在品牌化经营下,可以推动民宿文化运营、展示,实现民宿旅游产品创新,在提高游客满意度的同时,扩大产品经营规模,获得更强市场竞争力。

在生态文化旅游不断发展的同时,注重民宿旅游区域发展规划,以便使当地自然生态资源得到充分利用,推动地区旅游产业的发展。 与此同时,加强民宿文化资源整合,推动民宿旅游的个性化发展。通过加强民宿旅游服务管理,实现民宿旅游品牌的打造,使民宿旅游取得产业化发展,继而为地区生态文化旅游的转型升级提供支持。