武汉市某“双一流”大学附属医院学术型临床医学博士生教育培养过程满意度分析

2019-08-23侯长荣冯占春

施 恋 李 刚 侯长荣 冯占春

1华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院,武汉,430030;2华中科技大学同济医学院附属同济医院研究生科,武汉,430030

学术型临床医学博士生是临床医学开展学术研究和科研创新的主力军,其培养目标是培养具有厚实的人文素养和社会科学知识,同时具备独立从事临床医学研究、临床教学和医疗工作的高层次人才。但目前我国学术型临床医学博士生培养过程还存在不足,与国际先进水平仍存在差距[1],本研究通过培养主体对学术型临床医学博士生教育培养过程进行满意度调查分析,探究可能影响培养过程质量的关键因素。

1 对象与方法

1.1 调查对象

采用分层典型抽样的方法选定调查对象。首先对武汉市某“双一流”大学附属医院2015级-2018级4个年级学术型临床医学博士生按年级进行分层;再依据临床医学二级学科专业分类按一定比例进行抽样。共发放问卷257份,回收240份,剔除填答没有区别性或信息缺失较多的无效问卷,最终有效问卷226份,有效回收率为88.32%。

1.2 研究方法

参考相关文献[2-3],结合专家建议自编调查问卷:基本情况调查表,包括专业类别、博士年级、性别、年龄、培养类型、培养方式等一般情况;培养过程满意度调查表,包括导师指导、情感支撑、学术生态环境、课程训练、综合能力与素养五个维度,每个维度按1-5分进行评分,满分为5分。随机抽取30名在读学术型临床医学博士生进行预调查,结果显示问卷的Cronbach α为0.903,内部一致性较好。同时运用比较法,通过访谈出国学习的在读博士生及收集国外一流大学培养过程中的优势环节和条件,与国内情况进行比较。

1.3 统计学分析

采用Epi Data 3.0建库并录入数据,应用SPSS 13.0进行一般描述性分析、t检验、方差分析和多元逐步回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象的一般情况

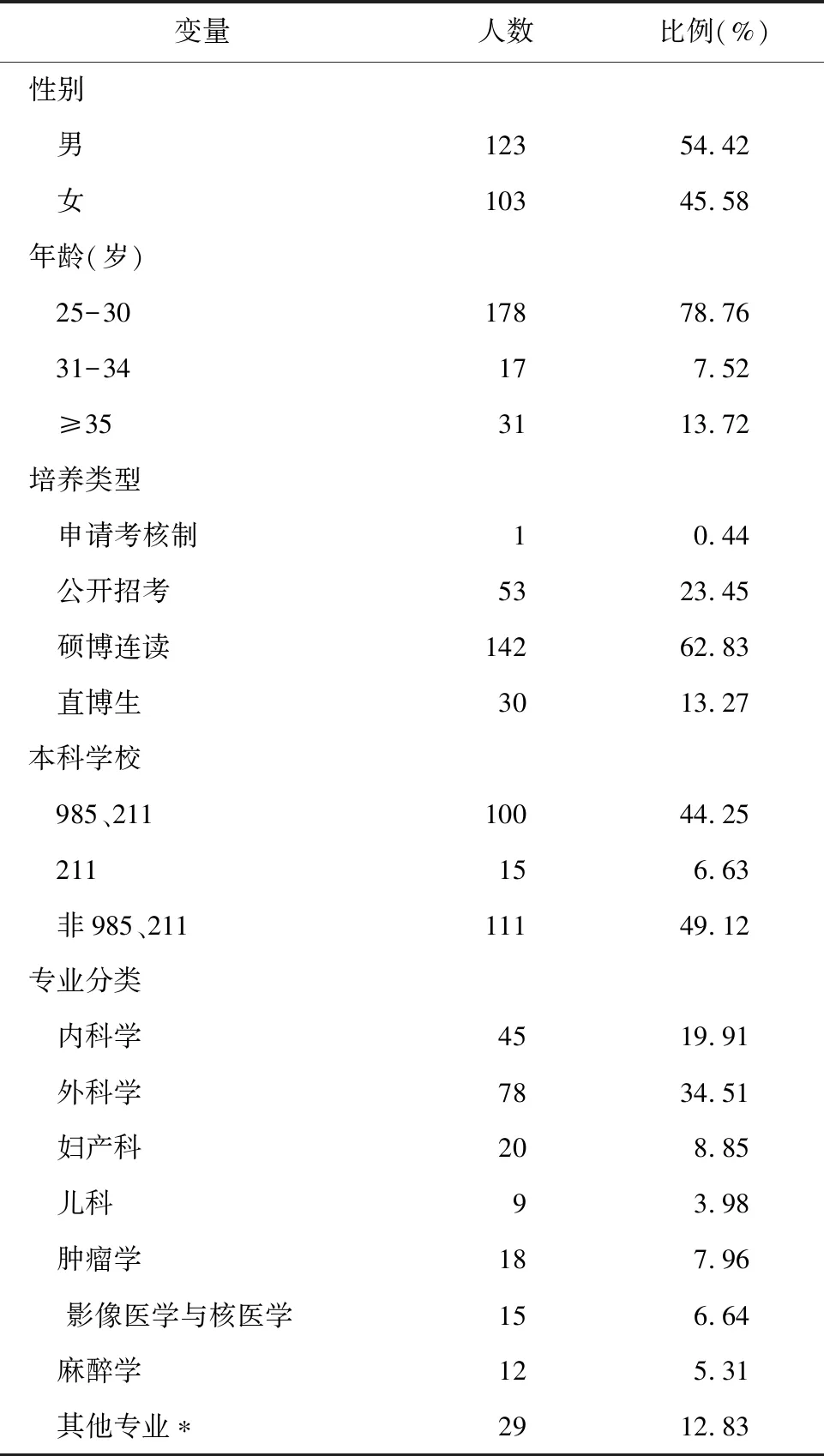

本次调查226人,占该附属医院在读学术型临床医学博士生总数的58%。调查对象中男性123人,女性103人,其中有90名博士生在培养期间出国留学一年及以上,136人在国内进行博士生培养。见表1。

表1 学术型临床医学博士生的一般情况

注:其他专业:老年医学、核医学、临床诊断学、眼科学、耳鼻喉科学、康复医学与理疗学、急诊医学、感染病学、重症医学、中西医结合、护理学等。

2.2 学术型临床医学博士生教育培养过程满意度

学术型临床医学博士生教育培养过程满意度总分为(4.203±0.465)分,其中对导师指导、情感支撑、学术生态环境、课程科研训练以及综合能力与素养的的满意度得分分别是(4.340±0.753)、(4.349±0.688)、(4.222±0.802)、(3.947±0.857)、(3.929±0.874)分;统计分析显示,博士生年龄、培养类型、本科学校、是否出国留学、是否接受规范的科研训练、导师指导次数均有统计学差异(均P<0.05),其中直博生、本科学校为985和211类别、在读期间出国留学、接受规范的科研学术训练以及导师多频次高质量的指导情况下满意度水平更高。见表2。

表2 学术型临床医学博士生在不同特征下教育培养过程满意度总分比较

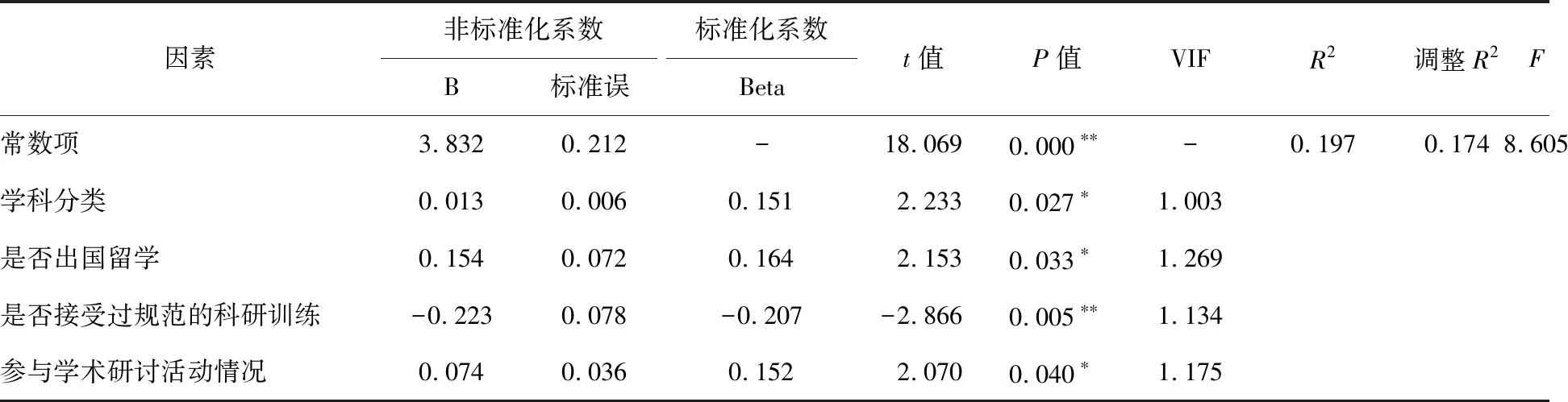

2.3 学术型临床医学博士生教育培养过程满意度Logistic多元线性逐步回归分析

回归分析结果显示,武汉市某“双一流”大学附属医院不同学科对学术型临床医学博士生培养过程的满意度有显著的正向影响关系,其回归系数为0.013(t=2.233,P=0.027);博士生期间不同培养类型对研究生教育满意度有影响,但是影响不显著;在读期间是否出国留学的回归系数为0.154(t=2.153,P=0.033),表明学生在读期间是否出国是影响研究生培养过程满意度的因素,国外学习更能提高其在读期间的满意度;是否接受过规范的科研训练的回归系数为-0.223(t=-2.866,P=0.005),此显著的负向影响关系说明没有进行规范的科研训练会影响学生对研究生教育的满意度;参与学术研讨活动的情况的回归系数为0.074(t=2.070,P=0.040),对研究生教育满意度产生显著的正向影响,说明医学博士生在读期间参加学术研讨活动次数越多,则对研究生教育的满意度越高。见表3。

3 讨论

3.1 国际学术交流是提升学术型临床医学博士生培养过程满意度的关键因素

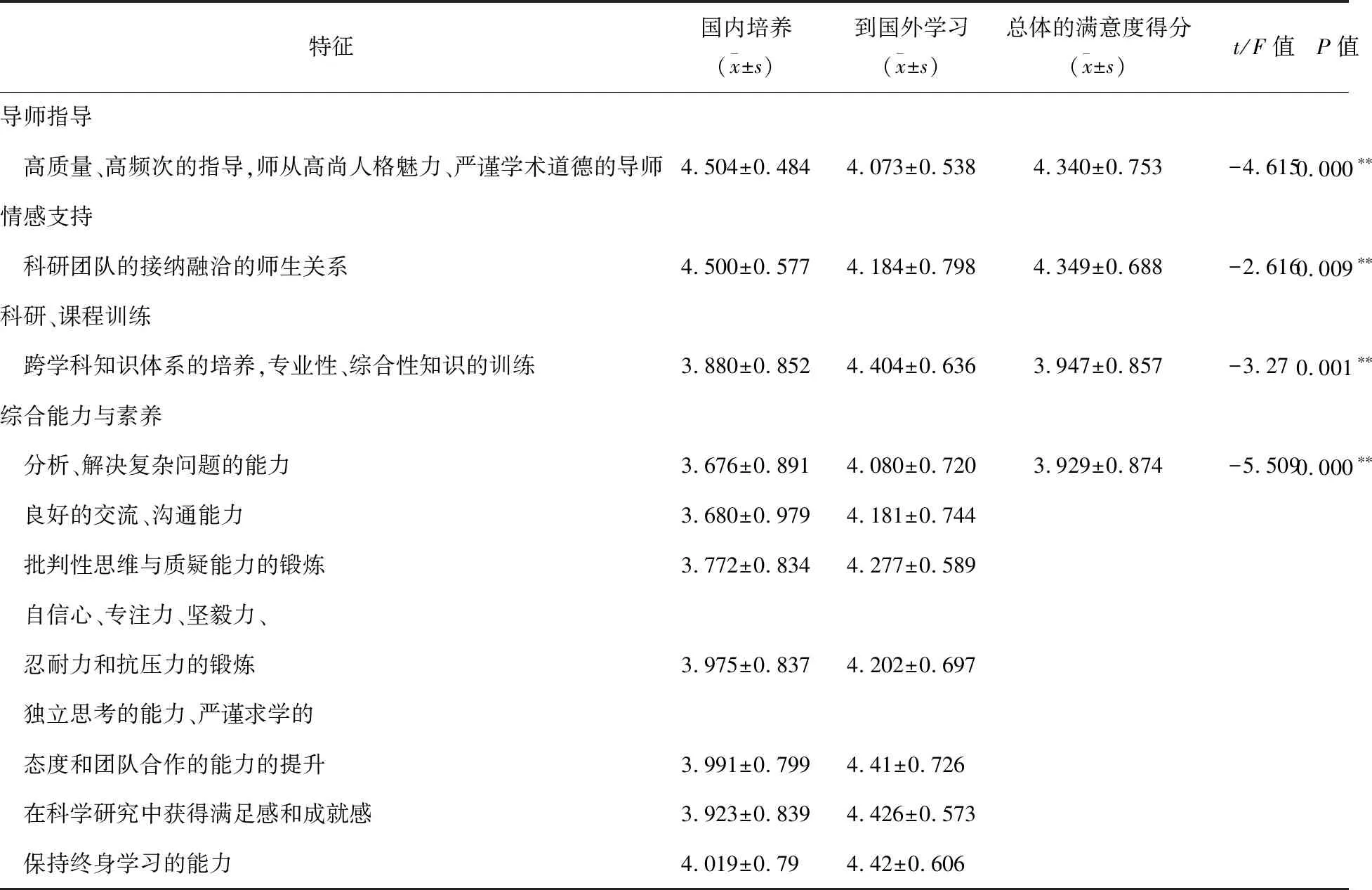

本研究发现,在读期间到国外进行短期学习的学术型临床医学博士生在交流沟通能力、批判性思维和质疑能力、独立思考能力、团队合作能力以及保持终身学习的能力方面,满意度均高于国内培养的博士生;同时,在学术成就方面,立足国外研究课题发表同专业领域A类及以上高影响力的学术论文人均可达1-2篇。样本医院对学术型临床医学博士生在读期间国际学术交流资助力度较大。226名调查对象中,有90名在培养期间出国学习1年及以上;近3年派出累计161名博士生出国进行学术交流;12.6%的学术型临床医学博士生在读期间具有1次及以上的海外学习经历,且该附属医院学术型临床医学博士生海外学习比例在逐年提高,2016年36人,2017年52人,2018年73人。

表3 学术型临床医学博士生教育培养过程满意度多元线性逐步回归分析

注:*P<0.05,**P<0.01

表4 样本医院国内外不同培养环境下博士生培养过程满意度总分比较

注:*P<0.05,**P<0.01

然而国内对博士生国际学术交流的资助力度仍远远不够,如北京大学医学部和复旦大学医学院每年受资助参加国际学术会议的博士研究生比例均不足当年在校医学研究生的 5%[4]。有研究指出,在国际一流大学(如卡罗林斯卡医学院、剑桥大学及英属哥伦比亚大学),几乎每个研究生都有专门的国际学术交流基金和1次以上的国际学术交流机会[5]。当今世界各国在人才、科技、知识领域的竞争日趋激烈,在高等教育发展中都特别强调国际化人才培养战略。国际学术交流水平早已成为学科评估、世界大学排名的重要指标[6]。因此加强医学博士生国际学术交流,不仅对其综合能力与素养的提升有极大帮助,也对我国医学博士生教育质量提升具有积极且深远影响。见表4。

3.2 导师高质量的指导是影响培养过程满意度的重要因素

本次调查中,“导师指导”维度上满意度得分较高,为(4.340±0.753)。样本医院87.4%的师生关系属于良师益友型,博士生导师既是学生学术研究的指导者,也是其职业发展的引路人,不仅在学术、学业上进行指导和帮助,同时对学生的思想政治、学业压力、情感诉求及就业等方面也非常关心重视。该附属医院多个学科对学术型临床医学博士生的培养均以导师指导小组的形式开展,引导博士生跟踪医学热点,创新教学模式,与学生研讨互动,指导频率为“每周1次及以上”的占70.8%。该附属医院80.7%的学术型临床医学博士生在研课题均来自国家自然科学基金项目,学生在读期间有机会参与国家科技项目接受科研训练,近3年该附属医院研究生以第一作者在专业领域学术期刊发表SCI论文数占该附属医院发表总篇数的60.31%。此外,大部分博士生在读期间能得到导师科研经费的资助,参加国内外学术会议或研讨活动进行交流学习。但当前众多研究对导师使命的定义呈现新内涵[7-9]。研究指出,博士生导师不仅应在科研学术上引导博士生取得科研成果,完成学业,同时应身体力行去影响学生提升科研素养和学术道德,通过训练培养学生严谨、规范、自主、求知、专注等综合能力与素养以应对未来劳动力市场的激烈竞争。世界一流大学不再仅仅依托导师对学生专业能力与素养的指导来考核博士生培养质量,更多倾向于通过专业与综合能力素养的结合对博士生培养过程的质量进行考量和评价,这对博士生导师的使命又赋予了新的内涵。

3.3 课程训练和科研训练是学术型临床医学博士生培养过程的必备环节

本调查显示,“课程、科研训练”维度满意度较低,得分为(3.947±0.857),且回归分析结果显示,是否接受过规范的科研训练是影响培养过程满意度的重要因素之一。目前该附属医院医科课程体系化建设还未形成,学科精品课程、交叉学科课程较少,授课方式单一;此外,仅60%的专科开展或者部分开展了科研规范训练,40%的专科没有规范的实验技能培训与指导,部分实验室通过同门“传、帮、带”的形式开展科学实验,不仅在实验操作上存在安全隐患,在数据处理及论文写作规范上也存在学术风险。有研究发现,世界一流大学在课程设置方面更加关注对博士生自发性和主动性能力的训练,除了设置必修知识导论、研究方法等核心课程,还鼓励博士生根据自身兴趣和导师建议进行自主性深度学习,鼓励博士生跨专业、跨学校选课,培养博士生对专业学科以外综合知识的学习及创新发散思维能力[10-11]。科研训练方面,世界一流大学实验室均有严格规范的科研培训,医学博士生进入实验室前,必须完成各类实验室培训考核,实验室工作区和生活区严格区分,每个实验室的耗材都贴有专属标签,每个人都有专用实验数据记录本,离开实验室所有实验数据专柜保存[12-13]。因此参照世界一流大学,结合医科特点优化医学课程体系建设,规范、健全科研指导与训练,是做好科学研究的前提保障,也是保证学术型医学博士生培养过程质量的基本要求。