中、英、德医药科技创新体系比较

2019-08-23伍林生

刘 丽 赵 琨 肖 月 张 敏 吴 浩 伍林生

1 重庆医科大学思想政治教育学院医学人文研究中心,重庆,400016;2 国家卫生计生委卫生发展研究中心,北京,100191;3 成都医学院人文信息管理学院,成都,610500;4 西南石油大学马克思主义学院,成都,610500

“没有全民健康,就没有全民小康”,中共中央十八大提出的“健康中国”战略,并将科技创新放在卫生与健康事业的核心位置。近年来我国卫生与健康科技创新某些重要领域虽然处于领跑阶段,但距离建设世界科技强国目标相差甚远,与创新国家的科技创新水平也存在差距。本文分析中、英、德三国医药科技创新体系特点,发现英、德发展经验及我国医药科技创新体系存在的不足,为完善我国医药科技创新体系提供参考。

1 医药科技创新体系的概念

国家科技创新体系是指在市场资源充分配置和政府的主导下,政府、科研机构及大学、企业、创新支撑机构等为了促进自身和经济发展而进行有效联系和互动的社会系统[1]。

医药科技创新是指通过引入新的理念、知识、产品和服务,改善疾病的诊断和治疗、促进健康教育与宣传、加强预防服务,提供安全、高质量、具有较佳成效/效益的医疗卫生服务。医药科技创新体系的利益相关者包括医护人员、患者、医疗机构、科教研机构、医药企业和政府,其中创新主体主要为医疗机构、高校、科研机构、医药企业等[2]。医药科技创新体系具有以全民健康问题为基础、促进健康为出发点,建设医疗卫生体系和保障人民群众身体健康等特点,涉及包括医药技术、产品的研发与创新,临床应用和购买方式的创新,医疗卫生服务组织提供模式的创新等诸多方面。

2 医药科技创新体系的比较

英、德医药科技创新体系具有投入大产出高、经济贡献率高、自主创新能力强等特征,是世界主要创新型国家之一,排名第五和第八。以下对中、英、德创新系统框架、创新战略政策、研发基础资源、研究成果转化四个方面进行比较。

2.1创新系统框架

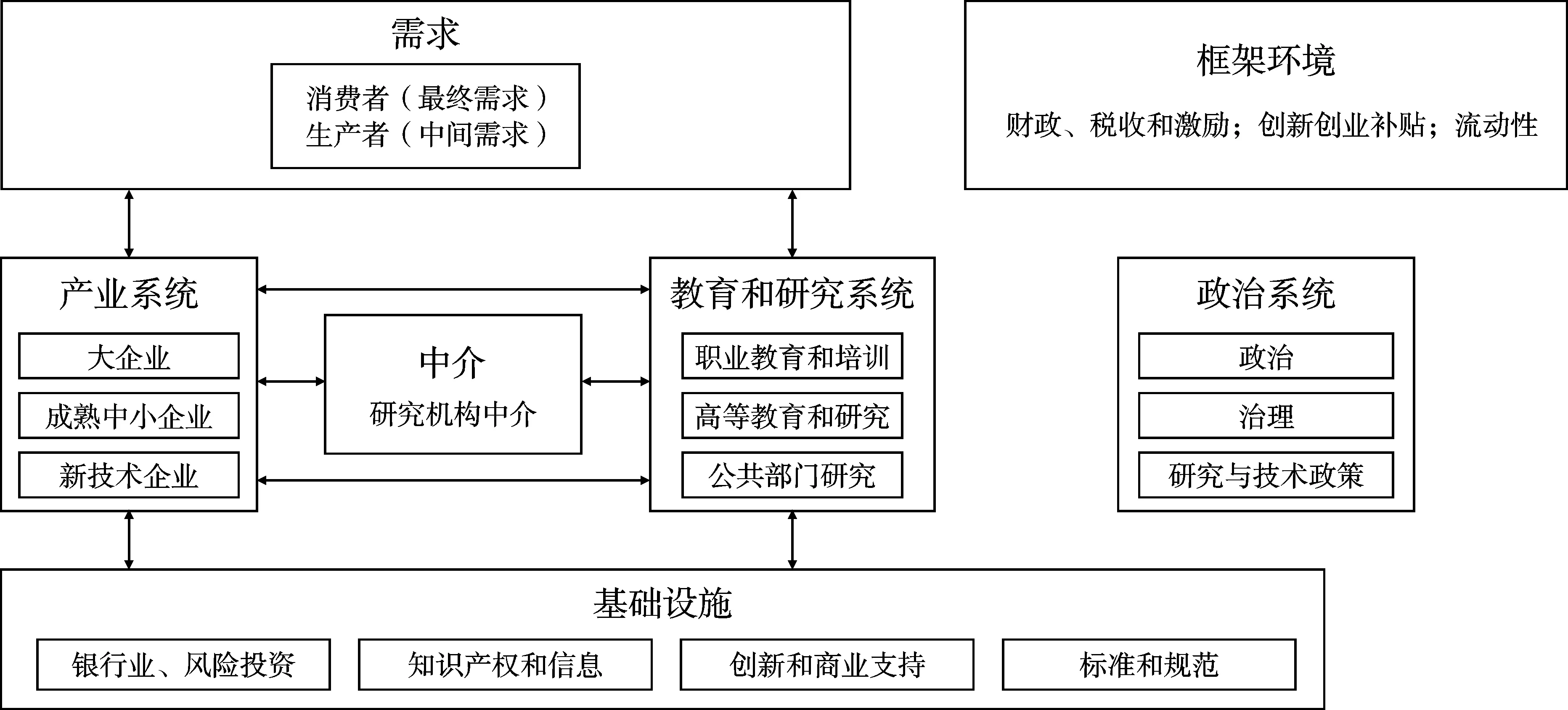

传统的创新系统框架是围绕国家、部门或地区等机构建立,主要关注教育、研究和产业子系统。子系统通过中介组织进行彼此联系和发挥积极作用,进而影响框架条件、基础设施系统、系统需求的创新模型(图1)。

英国创新体系主要通过知识的创新积累和知识的转化共享两方面布局,政府通过制定相关政策法规提供良好的创新环境,由国家健康研究所、医学研究理事会提供财政资助,高校和科研机构从事基础研究,企业进行投入与管理,并与其他服务创新组织进行有效合作。

德国创新体系依托政府所创导的制度和政策大环境。企业依靠自身雄厚的研发实力成为医药科技创新系统真正的核心主体,大学、科研院、所及公共研发机构是医药科技创新体系的脊梁,进行基础研究和应用研究,与企业建立极为密切的合作关系。培训、中介、金融等机构通过传播、流动及应用的方式促进医药技术创新和研究成果的转化[3]。

我国创新体系主要由政府主导,从国家战略性高度制定相关法律法规,对医药科技创新研发进行各方协调和宏观调控,如健康中国2030战略、十九大科技发展战略等。生物制药、医疗器械等企业在市场大环境下通过医疗科技创新研发投入,与从事基础研究的大学及科研机构进行合作,并通过中介服务机构的作用使创新成果市场化。

图1 国家科技创新框架

比较发现,三国医药科技创新均以传统的科技创新框架结构为主体,但英、德的创新主体除了传统的政府、企业、教育研究机构之外,还引入了具有创新推动作用的群体,对该类群体的利益进行网络管理的集群组织也纳入了中介机构。

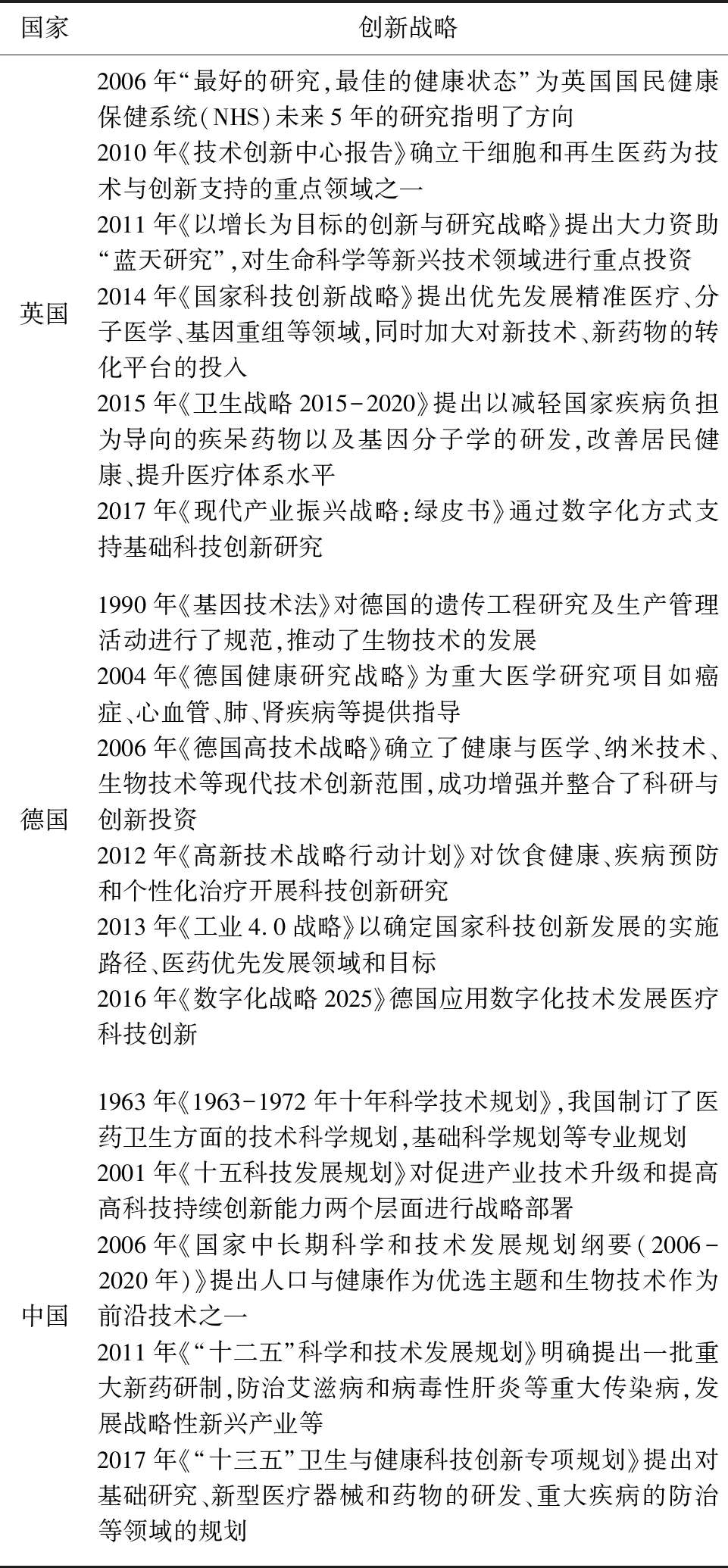

2.2 创新战略政策

为了适应世界科技和产业的变革,世界各国纷纷制定并及时调整了创新政策战略。英国相继出台了《国家科技创新战略》对基因组学、分子医学、精准医学等重点领域加大支持力度。《卫生战略2015-2020》支持成本效益好的新技术和新药物的市场应用,重点确定了基因分子、痴呆药物研发等新技术开发领域。《英国高等教育与研究法案》给予科研机构研发活动以立法支持,进行企业研发税收改革和支持企业融资风险投资[4]。

德国相继出台了对饮食健康、疾病预防和个性化治疗开展科技创新研究的《高新技术战略行动计划》,将饮食营养和医疗卫生中的优化现有方案、应用新技术新设备等核心任务作为重点研究领域之一的《高科技技术2020战略》。《工业4.0战略》则确定国家科技创新发展的实施路径、优先发展领域和目标;《基因技术法》对生物技术发展以立法支持,通过政策规划和科技平台建设,催化企业、科研院所进行合作创新,形成“共生效应”,发放创新劵,风投公司税收减免等方式促进中小企业的发展[5]。

我国出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》提出人口与健康作为优先主题、重点发展领域之一。生物技术是前沿技术,《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》对基础研究、新型医疗器械及药物研发、重大疾病防治等各个领域做了具体规划和要求[6]。

通过比较发现,三国都是从世界发展形势和本国实际情况出发,制定了战略规划以对医药科技创新进行引导。不同的是德国政府高度重视科技创新,科研氛围浓厚,经济界与科研界合作密切;而英国则以问题为导向建立医药科研规划,从立法的角度支持科技创新,并加大重点领域投入。

表1 中、英、德三国主要科技创新战略

2.3 研发基础资源

国家医药科技创新的发展离不开研发资源。研发资源包括经费投入、研发人员数量与质量、科研创新平台基地、中介机构服务等。2010年后,英国卫生健康经费投入121.23亿美元,占总经费比例的30.7%, 企业人员占比最大,政府人员占比则最小。英国在职业培训中加入创新课程,将创新作为衡量职业能力的一个标准,重视医药科技创新平台建设,如分层医学创新平台、医药创新网络平台等,扩大了医药科技研发能力和创造了良好的科技创新氛围,世界弹射中心等创新基地对医药技术创新进行整合、研究、直至商业化[2]。

德国2010年后,卫生健康经费为127.29亿美元,占总经费比例的15.3%,企业人员占比最大,为61.8%,高等教育人员是政府工作人员的3倍,高等院校与职业技术学校并重的教育体系培养了研究型人才和技术型人才。出台“蓝卡”政策吸引海外人才,积极建立和拓展各类创新平台,如工业4.0平台等,促进企业间、企业与科研机构之间的研发合作,形成“共生效应”和进一步催化了创新。

我国2010年,卫生健康经费为88.25亿美元,占 GDP的0.09%,2015年我国卫生人员总量达376万人,居世界第一,但每千就业人员中从业人员数最低。2016年我国医学和生物领域国家重点实验室增至75个,十九大要求以共享科技资源、创新体制机制推动国家科技基础条件平台建设,重点开展了17项跨平台专题服务,平台网络门户系统共享网上线运行,极大提升了科技资源开放和共享水平与能力。

比较发现,三国都重视通过增加研发投入、提高研发人员水平,发展科研创新平台基地,构建中介服务体系等发展本国医药科技创新。但英国、德国卫生经费投入较大,人员数量多、质量较高,发展国家中介服务机构,聚焦国家重大需求,瞄准生物医药科技前沿,系统整合布局国家创新基地平台和重大项目。

2.4 研发成果转化

推动医药科技创新的产品化、产业化决定着医药科技创新能力。英国制定医药创新激励机制是在NHS创新中心等支持体系下,对个人、公司层面的投资与税收减免给予政策倾斜,促进成果转移、转化,制定药物创新评估机制即NICE机构对新型药物、技术、器械等进行合理性、有效性、效益性、伦理性等方面评估。根据评估结果决定是否引进适宜技术,为创新成果推广、应用提供了循证依据。

德国出台经济支持的创新激励政策,通过创新代金劵、中央创新项目等对创新医药企业提供资助,使企业积极进行产品商业化和市场化研究。通过创新与技术分析机制(ITA)发挥社会共同参与,智囊单位调查、专家支援作用等对医药创新政策进行补充与评价[7]。

我国医药科技创新成果转化方式主要有产学研合作模式、市场交易模式及自行投产模式。以医疗机构、科研院所、高等院校、企业等创新主体技术入股、共享收益等激励机制促进成果转化,目前在医药科技评估机制方面已启动了中国卫生技术与政策评估机制,进行药品、技术等经济学评价,以提高技术、药品等的市场应用。

三国都从政府政策战略、政企学研协作、激励评价机制等不同方式促进医药科技创新成果的转移、转化,但值得学习的是英国和德国非常注重医药领域政策和技术评价,如英国NICE机制、德国ITA机制,通过评估后的适宜性技术或产品推动医药科技发展。

3 讨论

3.1 创新体系构架有待完善

诸多原因影响了我国科技创新主体功能的发挥,没有考虑医药创新需求和供给,不能以社会新颖解决方案的方式引入更多创新主体和赋予其更多角色与职能,中介服务没有引入新的中介理念去推动发展,其服务能力远达不到科技创新的要求。

3.2 研发资源不足

虽然经费的投入不断加大,但与英、德发达国家相差较大,创新人才培养体系不完善,导致人员数量不足且科研能力偏低。缺乏成熟的沟通信息交流平台,各类医药创新主体价值追求不同,且缺乏创新研发合力的长效医研企创新平台,以功能定位和任务要求建设的医药科技创新基地开放、共享的程度低下[8]。

3.3 体制不完善,机制不健全

没有建立医药科研创新活动全程评价监管制度,大型科研项目立项前审评、过程中监督评估、结果创新性和实用性评估不足,不能有效地引导国家支持的大型科研项目突出创新导向。当前国内多数医疗器械和药品入市的技术评估是由企业自行完成并提供相关证据资料,入市之初缺乏由权威性、专业性的卫生技术评估“国家队”提供的评估证据。虽然2017年启动了卫生政策与技术评估机制建设,但尚处于初步阶段。

3.4 创新医药科技创新体系架构

在科技创新系统框架上应明确创新主体的功能定位,对传统科技创新系统框架引入创新概念,从具体的创新框架到分析框架的转变和完善。从创新的需求和供给角度出发,对创新知识或产品进行传播,激发各类创新主体更大的活力,扩大中介概念和作用,发展医药科技中介服务机构,构建专业性医药科技中介服务体系。

3.5 明确医药创新战略目标

以需求为导向规划医药科技发展战略,注重战略的持续性和时代性,加强对医药科技创新投入的政策规划,以前沿性和战略性的新兴产业领域为重点,加大核心共性技术研发和重大创新药物、医疗器械、药品关键部件、技术攻关的支持力度。加强医药科技管理平台基地建设,提高资源共享率,做好从基础研究到产业化的全过程卫生健康科技创新后备人才储备工作,积极引进海外高层次人才,加快人才队伍培育。

3.6 完善医药科技创新体制和机制

制定可以为创新医药产品的研发、推广指明方向和激发技术创新热情的科技创新法律法规,构建政府协调引导、机构负责落实、个人主动参与的医药科技创新激励机制,全面激发创新热情。扩大创新机构和团队的创新成果使用、自主处置权和提高科研人员成果转化收益比例的方式完善成果转化激励机制,结合循证医学研究,重视医药政策技术评估作用,加强和完善医药技术评估机制,提高创新成果安全性、有效性、经济性及伦理性。