叙事学视角下《手》中话语英译对比研究

2019-07-19韩江洪刘天娇

韩江洪,刘天娇

(合肥工业大学 外国语学院,安徽 合肥 230031)

萧红的短篇小说代表作《手》,于1936年4月15日发表在上海《作家》创刊号上,是中国儿童文学现代性的开篇之作。文章通过染坊店女儿王亚明的手,把一个阶层种种不幸诠释出来。萧红以其女性特有的细腻与敏锐,用客观冷静,不动声色的叙述深深震撼了读者的心灵,人物视角的交错运用更是丰富了作品的艺术性。作品发表不久即被译成英文,是最早被介绍到国外的萧红作品。美国学者葛浩文称《手》是萧红小说中艺术性最强的一部作品,并对其译本先后进行了多次修改。然而,目前国内对《手》译作的研究寥寥无几。

经调查发现,《手》最早由任玲逊翻译为《Hands》,1937年5月刊登于《天下》月刊。而后《手》被纳入英文版《中国文学》翻译选材,经戴乃迭重译,发表在1959年8月号《中国文学》杂志上。2005年,葛浩文又将《手》新译为英文,译名改为《The Dyer’s Daughter》(《染布匠的女儿》)。三位译者分别是如何再现原著话语的,是否在目的语中达到了应有的效果?表达了作者的感情?本文将从叙述视角和人物话语表达方式的角度出发,分析小说中的叙事话语,探讨话语翻译对小说叙事艺术再现的启示。

一、叙事学中的话语

1969年法国批评家托多洛夫首次提出“叙事学”(Narratology),并提出了故事与话语这两个概念。查特曼在其专著《故事与话语》中指出,每部叙事作品都由两部分组成,一是“故事”,即作品内容,二是“话语”,即表达方式或叙述手法。[1]故事与话语相辅相成。故事即叙事内容,由话语表达,包括事件、人物、背景等;话语是讲述故事的话语,即怎样叙述,包括叙事形式和表达技巧。[4]在小说翻译过程中,语言外在形式,即叙述的话语层起着重要作用。如若译者只关注原文内容而不重视其表达形式,就无法再现原文通过语体或话语传达出的修辞和美学功能。译者只建立内容层面的对等,却忽略了原作者对语言表现形式的把控,申丹称这类翻译为“虚假等值”。[5]

叙述视角是小说的叙事技巧之一,也称为聚焦或视点,指叙述者或人物与叙事文中的事件相对应的位置或状态[6]。英国作家路伯克说:“小说技巧中整个错综复杂的方法问题我认为都要受观察点的问题——叙述者所站位置对故事的关系问题支配。”[7]从20世纪初开始,出现了对叙述视角的多种分类方式,其中最具代表性的有法国叙事学家热拉尔·热奈特(G.Genette)的“三分法。热奈特采用“聚焦”(focalization)来指代视角,将聚焦方式划分为三类:第一类为“零聚焦”,即全知视角,叙述者叙述的信息要比人物了解的多,叙述无固定视角但犹如上帝般的全知全能。第二类为“内聚焦”,即人物有限视角,以特定人物的限制性视角描述。“内聚焦”又分为三种亚类型:(1)固定式“内聚焦”,即以小说中某一人物的视角来观察和叙述;(2)转换式“内聚焦”,即进行聚焦的人物是不同和变换的;(3)多重式“内聚焦”,即通过不同人物的视角来观察同一事件。第三类为“外聚焦”,叙述者仅从外部旁观人物的言行,而无法洞察人物的内心活动。[7]视角可以塑造文体风格,不同视角交错运用可以拓展叙事空间,影响故事情节、结构构建、作者意蕴传达等。

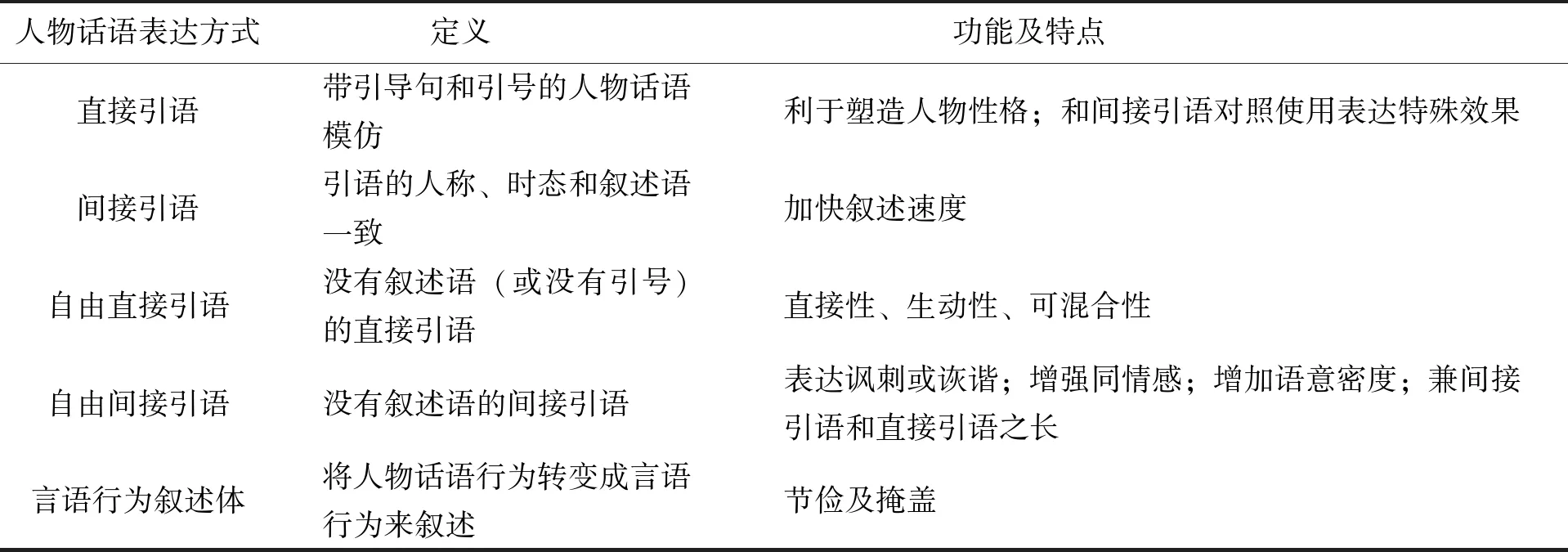

小说中叙事视角不同,人物话语表达方式也会相应有所差异。英国文体学家Leech和Short[8]根据小说叙述者对人物话语控制程度的差异,将话语分为直接引语、间接引语、自由直接引语、自由间接引语和言语行为叙述体,叙述干预依次减弱。申丹曾列举了人物话语各种表达形式的功能[9]。

表1 人物话语表达方式的定义和功能

不同的引语形式是叙述者和主体人物争夺说话权的外在表现,小说家可以利用不同的引语形式来实现既定的艺术效果。一般来说,汉语与英语的话语表达方式可以相对应地转换。但是,汉英之间的模式还是存在一定的差异,所以译者在翻译中要注意对引语形式进行适当的转换,以准确传递原文的叙事意义和效果。

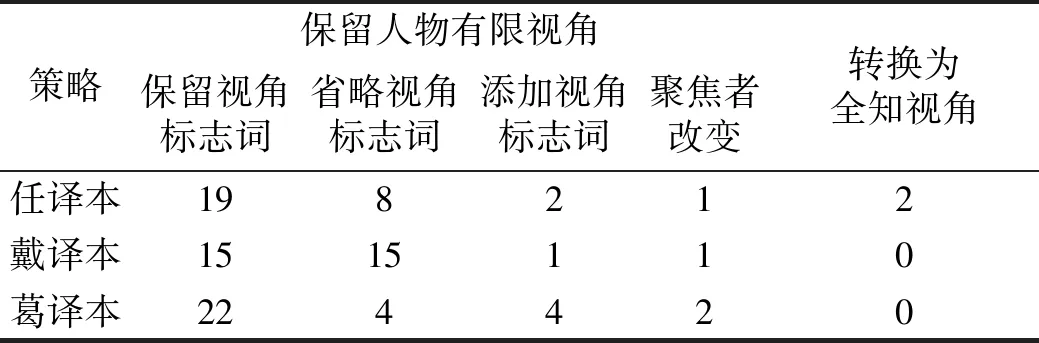

二、《手》中视角的英译

《手》采用的是人物有限视角,叙述者“我”与内在式聚焦者——主人公的一位姓萧的女同学发生了身份上的重叠关系。“我”不仅是故事的讲述者,也参与了所讲述的情境和事件。笔者以视角标志词“看”、“见”、“听”等统计原文中的人物有限视角描述,然后对相应的英译进行统计分类(见表2)。结果表明,三位译者对人物有限视角的处理方式各有特色。总体来看,任译改变了原文部分人物有限视角,其翻译更接近汉语的表达习惯;戴译和葛译尽量保留人物有限视角,接近英语的表达习惯。在再现人物有限视角时,葛译多保留和添加视角标志词,任译和戴译则省略较多。下面我们就以具体实例对三译本加以比较和分析。

表2 三译本对人物有限视角的翻译

例1:

她讲话虽然仍和从前一样“喝喝”的,但她的手却开始畏缩起来,左手背在背后,右手在衣襟下面突出个小丘。

任译:Clinging as she still did to the habit of punctuating her remarks with“haw-haw’s”,she nevertheless began now to feel ashamed of her hands,hiding her left one behind her back and her right one under the lapel of her gown.

戴译:Though she still laughed when she spoke,her hands were trembling.She thrust her left hand behind her back while her right made a bulge under the lapel of her jacket.

葛译:Though her speech was still punctuated with that“haw-haw”,I could see she was trying to hide her hands——she kept the left one behind her back,whileall I could seeof the right one was a lump under the sleeve of her jacket.

此处原文描述的是王亚明和“我”说话时她在“我”眼中所留下的感性印象,叙述者就像站在“我”的身边来观察,叙述采用的是人物“我”的视角,传达的重点是“我”看到的现象,而不是王亚明的具体动作。葛译通过“I could see”再现了人物视角,把“我”所见内容置入述位,合乎情理,准确地传达了原文的叙事视角,强化了通过人物视角塑造人物形象的作用。戴译将重点放在了王亚明的动作上,把“我”的视角转化为事实描述,冲淡了通过人物视角塑造人物形象的作用。

任译中“she nevertheless began now to feel ashamed of her hands”在原文中不存在,是译者经过揣度人物心理后添加的,改变了叙事视角,人物有限视角变成了叙述者的全知视角。这违背了一个翻译原则,即译者在翻译有关人物刻画的语篇时,不应掺入自己的情感、偏见和评价。原文中的人物有限视角间接反映了人物的个性,给予读者思考和想象的空间;而译文中对情感的描述性语言拉远了主人公与读者之间的距离,对原文的审美效果产生冲击。再看下面一个例子:

例2:

那被朝阳拖得苗长的影子,跳动着在人的前面先爬上了木栅门。从窗子看去,人也好像和影子一般轻浮,只能看到他们,而听不到关于他们的一点声音。

任译:Shadows in the sun sprightly crept up the fence door.Viewed from the window toe two figures seemed as flimsy as the shadows.I could now only follow them with my eyes,but no longer could hear what they might be saying.

戴译:Slender shadows cast by the morning sun bobbed up and down in front of them and crawled up the wicker gate.From the window,they looked as insubstantial as shadows.There they were in full sight,but not a sound did they make.

葛译:Beneath the morning sun long quivering shadows stretched out in front of them as they walked up the steps to the gate.Seen from the window,they seemed as light and airy as their own shadows;I could still see them,but could no longer hear the sounds of their departure.

原文由若干个无主语句构成,叙述主体缺乏具体的所指,“只能看到”前面也缺少主语,给读者带来一定的想象空间。后文出现了“我一直看到那远处的雪地刺痛了我的眼睛”,任译和葛译把这部分主语还原为“I”,戴译则将动词名词化,两种方式都是可行的选择。但“听不到声音”并不代表没有发出声音,戴译“not a sound did they make”略显牵强。还原主语更将“我”与其他围观同学区分开来,凸显“我”对王亚明的关心之情。

在阅读原作时我们可以发现,作者采用了多重式“内聚焦”的叙述视角,并不是单一地以“我”的口吻来叙述,而是将“我们”和“我”作为叙述人称频繁地交替使用。请看原文中这两句话:

我们从来没有看到她哭过,大风在窗外倒拔着杨树的那天,她背向着教室,也背向着我们,对着窗外的大风哭了……

在角落里,在只有一点灯光的地方我都看到过她,好像老鼠在啮嚼什么东西似的。

本来,就叙述主体而言,叙述人称的单复数变化是没有意义上的区别的。但我们仔细阅读原文可以发现,作者以“我们”的口吻讲述时,读者看到的是可笑的、受人歧视甚至侮辱的王亚明。比如“我们”看到她在课堂上出丑,看到她因女校长的训斥而哭泣。而当“我”进行讲述时,我们好像从一个全新的视角看到了另一个王亚明。笔者认为,叙述者是故意将“我”和“我们”区分开来的,虽然“我们”作为一个群体有着大体一致的见闻,但“我”对王亚明的看法与他人不同,“我”是学校里唯一愿意关心她、倾听她的人。三位译者对于原文中叙述主体的转换做出了不同程度的处理和保留。

例3:

正当早操刚收场的时候,忽然听到楼窗口有人在招呼什么,那声音被空气负载着向天空响去似的:“好和暖的太阳!你们热了吧?你们……”在抽芽的杨树后面,那窗口站着王亚明。……那开始陷下的胸部使我立刻从她想到了生肺病的人。

任译:While our drill was drawing to an end;there cameall of a sudden,from the direction of the building,a faint voicethat soon melted in the air……Her visibly fast flattening chest immediatelybrought to my mindthe picture of one suffering from tuberculosis.

戴译:As we left the sports groundwe heard a voice from upstairs,which sounded as if it were floating up to the sky……On the rare occasions when she came out to enjoy the shade of the trees,her hollow chestreminded me ofa consumptive.

葛译:As the morning calisthenics period came to an endwe suddenly heard something calling to usfrom an upstairs window in a voice that seemed to float up to the sky……On one of the rare occasions whenI sawher under a shade treeI noticedher slightly hollow chest andwas reminded ofsomeone suffering from consumption.

此例首句是一个无主句,在原文中,究竟是谁“听到楼窗口有人在招呼”?根据王亚明的言语,我们可判断此处为“我们”的感知。任译省略了“忽然听到”的翻译,模糊了人物视角,并且淡化了对声音描写的翻译;戴译和葛译则以“we”做主语,以第一人称复数“我们”的名义讲述。后文“brought to my mind”、“reminded(me)of”都再现了原文的人物视角,三个译本一致。戴译和葛译体现了叙述人称的转换。我们都听到了王亚明的声音,注意到了她,难道别人看不到她的身体变化?当然这是不可能的。只有“我”看到了别人熟视无睹或者漠不关心的东西,葛译中“I saw”、“I noticed”等表示知觉的词汇更是充分反映了叙事者对王亚明的密切关注。

三、《手》中人物话语表达方式的英译

人物话语表达方式是叙述者对人物话语和思想的转述方式。人物话语表达方式作为叙事作品话语层的重要组成部分关系到人物视角、叙事距离、叙事层次、审美意义等问题。[10]在原文中作者通过对话描写,直观地展现人物性格,使用了大量的直接引语,共110处。直接引语具有很强的音响效果,生动性与直接性对刻画人物心理、突出人物性格发挥着重要作用。[9]三位译者都注意到了这一点,小说中主要人物的主要话语一般都仍然译为直接引语,只有少量处理为其他表达形式。任译倾向于转换部分直接引语的表达,更接近汉语表达;戴译和葛译与原文重合度较高,但在涉及中英文不同表达习惯时,还是根据目标语作了调整,努力在保留原文叙事风格和译文流畅性两方面保持平衡。三译本对直接引语的处理情况参见表3:

表3 三译本对直接引语的翻译

直接引语虽然具有直接性和生动性等优点,但它使用引导词和引号来分离叙述语和转述语,而且从句中的时态和人称也与叙述话语不同,这都在一定程度上阻碍了叙述流的顺畅。而间接式引语可与叙述话语保持人称和时态一致,故能推进叙述流的发展。此外,间接式引语相对直接引语形式比较自由,能给叙述者总结人物话语的机会,可加快叙述节奏[9]。一般而言,次要人物的话语以及主要人物的次要话语都应译为间接式的引语。如下面这个例子。

例4:

(舍监常常讲自己在日本“留学”的事。)同学们问她:“学的什么呢?”

“不用专学什么!在日本说日本话,看看日本风俗,这不也是留学吗?”

任译:To the students' favourite query as to what her major study was,she would reply:“It isn’t absolutely necessary to specialize in any one subject.In Japan you speak their language and observe their customs and manners.Isn’t that enough for education?”

戴译:“What did you study?”some of the girls once asked her.“You don't have to study any special subject! In Japan you speak Japanese,you learn Japanese customs—that’s studying abroad,isn’t it?”

葛译:When asked by some of the girls:“What did you study?”She’d respond:“Why study any particular subject? I picked up some Japanese and noticed some Japanese customs while I was there.Isn’t that studying abroad?”

这里“同学们”所说即是人物的次要话语,对于刻画人物性格和推动情节发展都不具有重要意义,没有必要“原本本”再现出人物话语的原貌来。而紧随其后的舍监老太太的一段话才是重点,对塑造舍监这一人物起着重要作用。因此,任译将“同学们”的话转换为言语行为叙述体,概述了人物话语的具体内容,而将舍监这段回答译为直接引语。言语行为叙述体的“平暗”效果更衬托出后文直接引语(舍监话语)的“响亮”,这种“明暗”交错的叙述层次有助于更好地塑造人物、揭示主题。但是,任译对直接引语的处理并不都是成功的案例,这要视具体情境而论。一般来说,重要人物的主要话语是不应该用间接式来表达的。

例5:

“等你的手褪掉颜色再上早操吧!”校长告诉她,停止了她的早操。

任译:Thus the principal had exempted Wang Ya-ming from attendance at the daily morning drill until,as she said,the colour of her hands had completely come off.

戴译:“You may join in the drill again when your hands are white.”

葛译:“You can join in again when the discoloring on your hands is gone!”This lecture by the school principal was to bring an end to her morning calisthenics.

原文中,叙述者用直接引语转述他人的话语“等你的手褪掉颜色再上早操吧!”,产生了良好的音响效果,生动表现出女校长的语气,尖酸刻薄的形象跃然纸上。任译将原文的直接引语转化为自由间接引语和言语行为叙述体的混合体,平铺直叙,未能展现出说话者的语气和口吻,拉远了读者与人物的距离,人物形象似乎褪色了许多。

原文由直接引语自然转入言语行为叙述体,人物主观的鲜明性格和客观描述相结合,主客观对比表现出作者对人物的讽刺态度。戴译则删去言语行为叙述体,只保留直接引语,较为简洁。葛译则保持了原文与译文动态叙事结构的最佳近似,且保留了感叹号,还原了女校长命令的语气,有效地传递了原文的表达效果。

例6:

“我说钱在家里,先坐车来吧!人要不行了……你看他来吗?他站在院心问我:‘你家是干什么的?你家开染缸房吗?’不知为什么,一告诉他是开‘染缸房’的,他就拉开门进屋去了……”

任译:“He inquired what my father's occupation was,knowing all the time that my mother was in a most critical condition.”

戴译:“He stood in the yard and asked: ‘What does your family do? You’re dyers,eh?’”

葛译:“He just stood in the courtyard and asked me: ‘What does your family do? You’re dyers,aren’t you?’”

原文中主人公王亚明转述医生的话,作者是直接引语套直接引语,可分为主叙述层和次叙述层。任译将其转换为直接引语中的言语行为叙述体,仅有一层叙述,医生的意识和语气被冲淡,突出了王亚明内心的凄凉与辛酸。戴译和葛译沿用了原文的表达方式,保留了原文的叙述层次,拉近了读者与医生的距离,医生丑陋的灵魂暴露的一览无余。

结语

通过对三个译本的对比研究,可以看出,译者对叙述视角和人物话语表达方式的转换会影响故事情节与作者情感的表达。笔者认为,翻译应力求准确再现原文中的暗含人称,还原原文的叙事技巧与特色。对于人物有限视角的翻译,译者应尽量保留原文中出现的人物视角标志词,使得人物视角更加鲜明。在处理人物话语表达方式时,尽量忠实于原文的表达,尤其是重要人物的重要话语。另外,译者还要结合人物话语所处的情境,结合作者的创作意图,对表达方式进行合理转换,从而实现译文与原著在意义和审美上的真正“等值”。

“翻译的本质是再叙事”—句,点明了叙事与翻译间不可割裂的联系。叙事学的一大意义在于为翻译理论和实践提供了新的视角,既包含对文本内语义、语用、语篇的分析,更融合了文本叙事结构的分析,从而兼顾了小说翻译的宏观和微观研究。[10]面临讲述小说故事、表现文学之美双重任务的小说译者,应以经典叙事学为理论支撑,紧紧抓住叙事这一本质特性,恰当地把握原文作者的叙事技巧,准确地再现原作叙事。[14]