建国十七年音乐民族化思潮下的琵琶乐曲创作研究

2019-07-13卢盈盈

卢盈盈

(闽江学院,福建 福州,350121)

“音乐思潮是指某一历史时期内在音乐实践中发生重要影响的思想潮流”。[1]在建国初期,我国主要的音乐思潮有“音乐民族化思潮”“工农兵音乐思潮”“左倾音乐思潮”等。这些音乐思潮都是在建国初期这一历史背景下所集中反映出的人们对音乐的主张与要求,并体现在这一时期的音乐创作之中。琵琶是我国具有代表性的民族乐器,在其发展史上目前共经历了唐朝、明清、20世纪20年代、20世纪50-60年代和21世纪初五个发展高峰期。建国后的十七年是琵琶艺术发展的第四个发展高峰,不仅产生了一批具有代表性的作品,且这一时期的创作模式对后期创作也产生了重大影响。这个创作高峰期的到来以及创作特征都与当时的“音乐民族化思潮”有着密切的联系。

一、音乐民族化思潮概述

音乐民族化的问题始终存在于整个20世纪的中国音乐创作之中。早在学堂乐歌时期,就有一些运用传统民歌填词的乐歌作品,这也可以视作为了对抗当时西乐在乐歌中大量运用而出现的自发性的音乐民族化的早期探索。虽然“学习西乐思潮”在“五四”这一时期有着重要的影响,但仍有赵元任、黎锦晖等作曲家在作品中对各种民族元素加以运用。20世纪40年代,随着毛泽东对文化艺术所提出的“民族的、科学的、大众的”要求,以及音乐要为工农兵服务、为政治服务的指导方针,在解放区的音乐创作中,民族化特征也日益彰显。1949年中华人民共和国成立后,“音乐民族化思潮”在音乐理论与实践中的影响日益加大。

“音乐民族化思潮”在建国初期的十七年中是占有主导地位的音乐思潮之一,在当时音乐生活的方方面面中均有所体现。首先,这一时期延续了延安时期搜集、整理、研究民间音乐的传统。除了各级文化部门深入民间实地调查外,全国性的文艺汇演、民间音乐家的采访录音均是搜集民间音乐的方式方法。其次,这一时期的音乐创作有着显著的民族风格。不论是声乐作品还是器乐作品,都反映出对民族化的追求。而对民族元素的运用不仅体现在旋律写作上,也渗透到对和声、配器、演唱等方面的民族化风格探索之中。再次,民族管弦乐队在这一时期得到前所未有的发展。从1952年起,在上海、北京等大城市,出现了参照西方管弦乐队的模式成立了新型民族管弦乐团,并诞生了《月儿高》《春江花月夜》等一批有着重大影响的乐曲。最后,在这一时期也兴起了与音乐民族化相关的一股音乐评论和音乐批评的热潮。这股音乐评论热潮所涉及的内容多是针对当时一些具有民族性和反映民族性的音乐作品。总之,在“音乐民族化思潮”这一建国初期主要的音乐思潮影响下,中国的民族音乐得到了更多的重视,与此同时,我国琵琶乐曲的创作达到一个高峰。

二、音乐民族化思潮在建国十七年琵琶乐曲创作中的表现

在“音乐民族化思潮”的影响下,建国后我国的琵琶乐曲创作有了很大发展。20世纪上半叶在以刘天华为代表的专业作曲家、以阿炳为代表的民间艺人、以汪昱庭为代表的传统流派传人的共同努力下,对琵琶的制作、演奏技法进行了一系列改革,并步入专业音乐教育的行列。这一时期虽然诞生了《歌舞引》《龙船》等几首佳作,但和同一时期的声乐、钢琴等艺术形式相比,20世纪上半叶的琵琶乐曲创作还是反映出数量不多、创新不足、影响不大的特点。而建国后“音乐民族化思潮”的兴起则为琵琶艺术的发展带来了蓬勃生机。作为我国民族乐器的代表性乐器之一,琵琶在这一时期受到更多的关注。此外,20世纪上半叶的律制和技法的改革也为建国后琵琶艺术的发展奠定了坚实的基础。在这一背景下,琵琶乐曲的创作有了重大突破,产生了以《彝族舞曲》《赶花会》《狼牙山五壮士》为代表的一批佳作。 同时,由于受到“音乐民族化思潮”的影响,在这一时期的琵琶乐曲中,民族性是最为突出的特点之一。这种民族性反映在乐曲的旋律、节奏、和声、音色、结构等许多方面,其中既有对民族音乐的广泛运用,也有在借鉴西方专业作曲技术基础上所做出的民族化探索。

1. 旋律

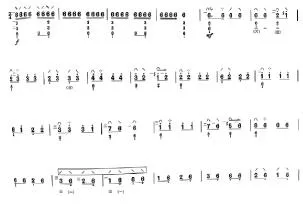

这一时期的琵琶乐曲创作在旋律写作上的共同特点是最为突出的,即采用民间音乐素材。从具体使用的素材来看,这一时期琵琶乐曲运用的民间音乐来自多个不同的地区、民族。例如《赶花会》运用了四川地区的民歌元素;《彝族舞曲》运用了彝族民间音乐;《送我一枝玫瑰花》运用了维吾尔族的音乐元素;《欢乐的苗家》运用了苗族的音乐元素等。从运用民间音乐的方法上看,既有对一首民歌的完整运用,也有对民间音乐核心元素的提炼和加工。如谱例1《送我一枝玫瑰花》一曲是以维吾尔族同名民歌作为乐曲主题,描绘了青年男女热烈欢快的情绪。再如谱例2《春到拉萨》一曲虽未直接运用民歌作为音乐主题,但乐段结束处的乐节反复、前倚音和后倚音等装饰音的大量运用都使乐曲充满了浓郁的藏族风格。

谱例1 《送我一枝玫瑰花》旋律

谱例2 《春到拉萨》旋律

谱例3 《胜利锣鼓》节奏

谱例4 《欢乐的苗家》音色

2. 节奏

我国的民间音乐种类丰富,数量繁多。民歌、民间舞蹈音乐、戏曲音乐、曲艺音乐、民族器乐等不同的体裁形式共同勾勒出我国民间音乐色彩斑斓的壮丽画卷。这些民间音乐不仅旋律优美,特色鲜明,在节奏上也具有鲜明的民族特征。例如民间的锣鼓乐,即使是完全由打击乐器演奏的“清锣鼓”,其鲜明的节奏、独特的结构方式也处处彰显着民族特色。

锣鼓乐在琵琶乐曲中的运用并非始于建国之后。传统武曲《十面埋伏》的开始部分即是对战前擂鼓节奏的模仿,民间的琵琶大曲《龙船》中也采用了大量的锣鼓段落来描绘端午节龙舟竞渡的热闹场面。在建国后的琵琶乐曲创作中,仍有运用民间锣鼓乐为元素的作品,乐曲中个性鲜明的锣鼓节奏对于作品民族性的彰显大有裨益。如谱例3杨大钧在1949年编创的琵琶独奏曲《胜利锣鼓》是这类作品的代表作之一。乐曲中大量运用的锣鼓节奏有力地渲染了乐曲欢快热闹的喜庆场面,同时这些特色鲜明的锣鼓节奏也给乐曲增添了浓郁的民族性色彩。

3. 音色

建国后对民间音乐的搜集和整理并不仅仅集中在汉族地区,少数民族音乐也是民间音乐搜集整理的对象。在这一背景下,越来越多的少数民族音乐、乐器进入到音乐家的视野,并为他们的创作提供丰富的素材。对于这一时期的琵琶乐曲创作而言,不乏取材于少数民族音乐的作品,如《彝族舞曲》《天山之春》《欢乐的苗家》《春到拉萨》等。除了运用少数民族的音乐旋律外,部分作曲家在乐曲创作中尝试对少数民族乐器的音色进行模仿,并取得较大的成功。以《欢乐的苗家》为例。该曲由余良模创作于1959年,共有“山峦层叠”“芦笙舞”“山头对唱”“群舞”四个段落。苗族的“飞歌”“芦笙”等音乐元素在乐曲中均有所体现。在谱例4第二段“芦笙舞”中,作曲家即对芦笙这一乐器的音色进行模仿。芦笙在我国西南地区的苗族、侗族、瑶族等少数民族中被广泛运用,“芦笙舞”也是这些少数民族文化生活中不可或缺的部分。在芦笙乐舞中,通常由多人吹奏不同音区的芦笙,以此可以营造出雄壮粗犷的氛围。在琵琶曲《欢乐的苗家》中,则是运用“扫弦”这一技法,结合苗族芦笙合奏中常用的和声,来营造出这种地动山摇的雄壮气势。

4. 和声

琵琶是一件可以演奏多声音乐的乐器,运用“双弹”“双挑”“摭”“分”“扫”“拂”等技法即可以演奏双音、和弦。但在传统的琵琶乐曲中,这些和音有时被用于制造一些陪衬性的纵向音响,有时被用于制造特定音响渲染音乐气氛,并没有构成独立或完整的多声部语言功能体系,这与中国民族音乐注重旋律的横向发展有关。自西方音乐传入中国以后,中国的作曲家开始注重在作品中对和声加以运用,并对和声的民族化进行探索。如何在乐曲中既运用西方和声,又保持作品的民族性特征是在“音乐民族化思潮”下许多作曲家都会面临的一个问题。在这一时期的琵琶乐曲创作中,空四度、空五度的使用是许多作曲家解决这一问题的主要方法。以对后来的琵琶乐曲创作产生重大影响的《彝族舞曲》为例(谱例5、谱例6)。该曲以彝族民间音乐《海菜腔》和《烟盒舞曲》为素材,描写了彝家山寨的美丽景色和青年男女欢歌热舞的热闹场面。乐曲在慢板、快板等段落均进行了多声部的尝试,其中空四度和空五度和弦的使用占有很大的比重。

5. 结构

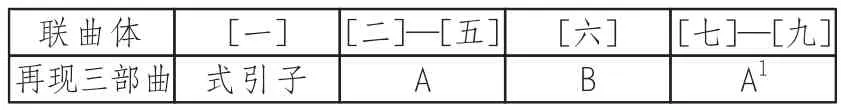

“中国传统音乐结构是多种多样的,有些音乐是‘显结构类型’——以结构组织轮廓清晰见长;另一些则为‘隐结构类型’——音乐结构连绵或处于隐蔽状态,更强调音乐的‘语言美’。还有一些音乐,它们在表述时,处于不同内容需要,时而突出结构美,时而突出语言美,结构手法变换不定,是二者的混合。”[2]可以说,中国传统音乐的结构有其独特的范式,和西方音乐有着很大的区别。但在20世纪学习西乐的热潮中,包括了对西方音乐结构的学习,展现对西方音乐学习的全面性。在建国初期的琵琶独奏曲中,不乏融合中西音乐结构特点的乐曲,这也是“音乐民族化思潮”在此时期琵琶乐曲创作中的反映。结构上的中西结合在这一时期的琵琶乐曲中大多表现为传统的联曲体与西方曲式的结合。同样以《彝族舞曲》为例。该乐曲的乐谱共九段,按“[一]—[九]”进行标注,这可视为对中国传统联曲体结构方式的继承。然而,该乐曲同时也兼具了西方的“再现三部曲式”的结构因素(见表1)。这种中西结合的结构使得音乐材料的运用较传统的联曲体更为集中,但又符合普通大众的解读和审美需求,表现出民族化的特征。

纵观这一时期的琵琶乐曲创作,民族性始终贯穿其中。而在民族性的表达方式上,作曲家们则探索出许多不同的途径。值得一提的是,对民族性的强调并未让乐曲的创作者完全摒弃西方的创作经验,他们选择在中西结合的道路上进行探索,从而形成了一套产生重大影响的乐曲创作模式。

谱例5 《彝族舞曲》之一

谱例6 《彝族舞曲》之二

表1 《彝族舞曲》联曲体结构方式

三、音乐民族化思潮下琵琶乐曲创作模式的影响

建国后,“音乐民族化思潮”的兴起无疑给中国民族器乐的创作带来了生机与活力,这一时期中国的民族器乐得到了普遍性的发展。在不断探索中逐渐形成的这种琵琶乐曲创作模式不仅促进了这一时期的佳作辈出,而且对后续琵琶乐曲的创作影响至今仍然存在。

1. 贡献

建国后十七年是我国琵琶艺术发展的第四个高峰期,这一次高峰期的出现不再像前三次以乐器改革或演奏技法改革为标志,这一次琵琶艺术高峰出现的标志即乐曲的创作模式建立,为琵琶艺术的发展做出巨大贡献。

首先,取材于“民”,创作出一批雅俗共赏的琵琶乐曲。如前文所言,在“音乐民族化思潮”的影响下,这一时期的琵琶乐曲创作注重民族性,在旋律、节奏等方面往往从民间音乐中汲取元素。[3]这一做法能够使得创作出的乐曲更多地引起普通大众的共鸣,让这些音乐不仅能够服务于知识分子阶层,也能够符合普通群众的审美需求。在20世纪上半叶,刘天华曾创作《歌舞引》《虚籁》《改进操》三首琵琶乐曲。这三首乐曲是刘天华“国乐改进”思想的实践,具有较强的艺术性。然而,这三首乐曲在民间却没有广泛传播,影响力不及同一时期民间音乐家阿炳创作的《龙船》等乐曲。究其原因,乐曲作品“能雅不能俗”。而建国后这些取材于“民”的琵琶乐曲则较好地解决了这一问题,使得这些琵琶乐曲不仅能够反映这一时期专业作曲家的创作水平,又能够引起普通大众的共鸣。

其次,因地制宜,开发出一系列具有创造性的演奏技法和技法组合。演奏技法作为制造音响的工具,在音乐中有着至关重要的作用。琵琶自古就有丰富的演奏技法,其数量之多在所有中外乐器演奏技法中亦能名列前茅。但新的创作模式和新的乐曲内容则难免要求在演奏技法上有所突破创新,因此,这一时期的琵琶乐曲中出现了一些新的演奏技法和新的技法组合,很好地诠释了作品的内容和风格,同时也被后人所广泛运用。例如《送我一枝玫瑰花》中运用的“中指抹弦”、《狼牙山五壮士》中运用的“大指按弦”等技法,以及在《彝族舞曲》《赶花会》《送我一枝玫瑰花》中被广泛运用的“扫、半轮、挑、弹”这一技法组合等。

最后,融汇中西,探索出一条实践性较强的民族化创作道路。琵琶作为一件有着悠久历史的民族乐器,它的传统乐曲在传承了中国传统音乐精髓的同时,也暴露出中国传统音乐的薄弱之处。例如:受到文人和闲散阶级的影响,部分传统乐曲的结构过于冗长;注重旋律的横向发展,忽视立体的、多声的纵向发展;音乐发展讲究统一性,缺少戏剧冲突和对比因素等。因此,对于琵琶艺术的发展而言,“全盘西化”和“固守国粹”均不是明智之举,中西融合是音乐家们经过不断的摸索所选择的发展之路。建国初期在“音乐民族化思潮”影响下创作的这些琵琶乐曲无疑是中西融合的成功之作。在这些乐曲中,既有浓郁的民族性风格,又有对西方音乐创作经验的借鉴与吸收。可以说,这种琵琶乐曲的创作模式是具有较强实践性的中西合璧模式。它不仅推动了这一时期琵琶艺术发展的高峰,而且这一创作模式影响了随后几十年的琵琶乐曲创作,在21世纪时仍被普遍运用。

2. 局限

建国十七年“音乐民族化思潮”影响下的琵琶乐曲创作模式取得了较大的成功,在随后的很长一段时间内,这一创作模式被广泛使用。虽然在这一模式的影响下又产生了《渭水情》《火把节之夜》《春雨》等一批具有代表性的作品,但也暴露出一些局限之处。

第一,在乐曲结构上,三段体被反复使用。在建国初期的琵琶乐曲创作中,尝试将中国的传统乐曲结构与西方曲式结构进行了不同形式的融合,“再现三部曲式”是其中影响最大的一种。这种结构相对来说较为简洁,易于掌握,而且不同段落对比鲜明,能够营造出戏剧冲突,形成高潮。因此,这种结构形式在之后的琵琶乐曲创作中被广泛使用,逐渐形成了一些固定的模式。例如在节奏上,乐曲的开始是一个节奏自由的散板段落、A段是抒情的慢板、B段是活泼的快板,再现部分往往是减缩再现;在调式调性上,B段往往会有近关系调的转调,再现部分回归主调等。“再现三部曲式”的成功与影响毋庸置疑,然而过于频繁的“程式化”运用也在一定程度上造成了琵琶乐曲结构形式的单一。

第二,在旋律风格上,很难突破民间音乐的影响。从民间音乐中汲取元素是在“音乐民族化思潮”影响下中国音乐创作的普遍现象,在琵琶乐曲中也不例外。大量民族民间音乐元素在乐曲中的使用让这些乐曲更容易被理解、被欣赏,在很大程度上推动了这一时期琵琶艺术的繁荣。这种运用民间音乐元素来写作乐曲旋律的手法却被视为一种“固定模式”被反复使用。虽然民间音乐素材的选择上不再局限于民歌,也开始从戏曲、曲艺中汲取元素,但从整体上看,乐曲在旋律风格上几乎没有突破民间音乐的影响。

第三,在音乐内涵上,对传统的琵琶文化有所忽视。作为中国传统的民族乐器,琵琶和琵琶乐曲也承载了许多传统文化的内涵。例如传统的琵琶文曲受到文人音乐的影响,承载着雅文化细腻雅致、柔美抒情的特点。在表现内容上,既有《十面埋伏》《霸王卸甲》等以写实为主的乐曲,也不乏《月儿高》《浔阳月夜》等情景交融、虚实结合的作品。但在建国后的琵琶乐曲中,乐曲内容较为单一,多以写景为主,并通过对民间音乐元素的使用,来描写当地的自然风情或生活场景,表现的音乐风格多为赞美、欢腾、颂扬等。此外,对写景和写实的偏重,也导致传统琵琶艺术中所注重的“意境之美”在这一时期的琵琶乐曲创作中往往被忽视。

四、结语

艺术源于生活,是对现实生活的写照。建国十七年琵琶乐曲的创作与这一时期的社会环境、文化环境均有着不可分割的联系。“音乐民族化思潮”作为这一时期的主流思潮,更是由于对音乐民族性的强调,成了当时琵琶艺术发展的重要推力之一。在这一时期的琵琶乐曲创作中,虽然也带有西方影响的烙印,但却处处渗透着“民族化”元素的影响,所形成的琵琶乐曲创作模式在此后二十多年的音乐创作中更是被作为“经典模式”加以广泛运用,这一情况直至20世纪90年代之后才有所改变。以刘德海为代表的演奏型作曲家和以赵季平等人为代表的专业作曲家尝试在作品中打破这一创作模式,并取得一定的成功,自此,琵琶乐曲的创作才又重新开启了一个多元并进、百花齐放的新时代。