论民国时期莫里哀《答尔丢夫》的中国化喜剧形象

2019-07-13彭建华

彭建华

(福建师范大学,福建 福州,350007)

“形象”(Image)是一个视觉用语,指人们描绘或记录视觉感知的产物,人们却在各自不同的知识领域(如图像解释学、象征论、位相学)意味上使用该词。布吕奈尔、比叔瓦、卢梭合著的《什么是比较文学》之“形象与人民心理学”认为:形象并不是客观物的视觉表现,因为它包含了更多社会文化的、情感的因素,无论它是个人的或集体的表现。一个外国人和一个本国人所看到的同一客观物的形象往往是不同的,同样,当地人希望外国人所看见的形象与客观物本身总是不同的。“形象是神话和海市蜃楼——后一个词充分表达着不可抗拒的诱惑力,它唤醒和激起我们不受冷静的理性控制的好感,因为这种诱惑力只不过是我们自己的梦幻和欲望的喷射。”[1]法国比较文学学者达尼埃尔-亨利·巴柔《从文化形象到集体想象物》认为:形象是一种源于自我意识的,对客观物(或者文化现实)的描述。形象是感情、思想、文化模式、价值体系和意识形态的混合物。也可以说,形象是关于他者的语言、是一种思想,或一个象征、一个符号,有时是一个纯粹的“信号”。形象的结构既已包含自我与他者共同相处、彼处对比的意识。人们有意创造,宣传,或赞成个人或群体所在的文化的和意识形态的空间。对于跨语言文化的传播和阅读,形象表达了存在于两种不同的文化现实间能够说明符指关系的差距。因而形象的逻辑性表明,每一个形象都是在参照意义上,而不是在类比意义上得以建立起来的。“对形象的研究应该较为注重探讨形象在多大程度上符合注视者文化,而非被注视者文化中先存的模式,文化图解,而非一味探究形象的‘真实’程度及其与现实的关系。因此,我们就必须了解注视者文化的基础、组成成分、运作机制和社会功能。……因而研究形象,就是要弄清楚构成它、认证它的因素;如有必要,还应弄清使其相像于其他人或原始形态的原因。”[2]

在马克思主义文学理论中,“形象”是一个核心观念。形象是对一种文化现实的再现,是艺术反映生活的特殊形式。季莫菲耶夫《文学原理》(1948)认为广义的形象指文学艺术对人类世界、社会生活的普遍反映,并以此区别于意识形态与科学。形象包括文学作品的语言、情景、任务等诸多方面。文学的形象首先是文字的形象,即在文字中形成的形象。“形象是具体的,同时也是综合的人生图画,藉助虚构而创造出来,并且具有美学的意义。”[3]68佩列韦尔泽夫《形象诗学原理》认为,艺术家和文学家是通过形象体现情感、思想,并反映生活的基本性质。文学艺术中的形象会产生这样或那样的审美感觉。“对艺术家创造的形象的反应——或笑、或愤怒、或赞赏,不是因为形象的创作者在创造过程中希望我们赞赏、发笑、发怒,而是由于他在所创造的形象中模仿了能够引起上述反应的性格的情感和行为,因为表现在形象中的性格具备激发这些审美感情的特性。……我们区分形象的形式和内容,是因为形象是其所表现性格的心灵感受的物质表现,他具有心灵和肉体、心理组成和物质组成。在审美的和美的概念中没有这个区别,于是也应该没有形象天生具备的内容和形式的对立。”[4]

一、形象、话语与社会权力

莫里哀《答尔丢夫或者骗子》(Tartuffe ou L'Imposteur)是一个可争议的、最受关注的性格喜剧,往往被认为是莫里哀的代表作。1924年H.et T.Pauthier《法国文学史》之“十七世纪之喜剧及寓言”写道:“文人名士莫不赞扬其伟大人物喜剧(Comédie de caractère),其中研究人心中之永久的劣点,如吝啬、伪善等。属此种剧者有三名著:《守财奴》(L'Avare),《答断夫》《伪君子》(Le Tartuf e),《恨世人》(Le Misanthrope)。”[5]1929年英国斯拉夫学者莫瑞斯·巴林(Maurice Baring)《法国文学》认为莫里哀是最伟大的喜剧作家之一,用天才的能力经营布局的滑稽,“在他最好的喜剧中——《太丢夫》(Tartuffe),《孤独者》(Le Misanthrope),《若望先生》(Dom Jean),《空想的病人》(Le Malade imaginaire)——人们可知道他深刻地抓到人类灵魂中的悲痛点;他让你去味识,但同时他从不应许你对于滑稽神气停止发笑,这种神气他用极大的气力表现出来,使你不得不加入他自然而然地发笑。”[6]1932年弗理契《欧洲文学发展史》之“莫里哀(Molière)”写道:“第二个人物的典型便是那Tartuffe——也是同样的好色鬼,但不是穿的带勋者的制服,而是披的僧侣的袈裟——的形象。达尔狄夫(Tartuffe)以他的方法闯入了富裕的资产者阿尔贡(Orgon)的家内,使阿尔贡保护他,他不仅想夺取阿尔贡的金钱,而且亦想盗他的另一部分财产——妻。”[7]1935年克利马列斯特《莫里哀传》详细写到《伪君子》的演出情况,包括两次被禁演,“一六六四年五月莫里哀所编的喜剧《伪君子》的前三幕在凡尔赛开演,同年九月这三幕剧又在维莱哥特列兹(Villers Coteretz)第二次开演,很受人欢迎。全剧的第一次与第二次是在韩西(Raincy)开演,时间是同年十一月,与一六六五年。但是,直到一六六七年,巴黎还有开演过《伪君子》”[8]72“国王原是深恨伪君子的,知道虚伪在这剧本里被攻击得很厉害,同时看见社会上的人也跟着莫里哀一般地努力攻击虚伪,更为喜悦。人人都向莫里哀贺这剧本的成功,甚至他的仇人们也首先向他表示快乐,说这是表彰道德的佳剧。……莫里哀在编剧方面虽则有许多价值,而在表演方面也很精到。表演得那样细致入微,纵使是没有什么价值的,也可以混得过去。”[8]82显然,《莫里哀传》没有更多写到《伪君子》一剧的内容。

D.H.巴柔《试论文学形象学的研究史及方法论》认为,形象不是现实的反映或误译,应该致力于揭示形象的内在“逻辑”,即揭示和说明创作了它(或赞同、宣传它)的个人或群体生活于其中的那个意识形态和文化的空间,而非核实它是否与现实(存在)相符。事实上的存在与直接的、间接的主体印象、主体自身的幻想三者总会重叠交织在一起,其中媒体的中介作用是极其重要的。也许反思柏拉图《理想国》的“模仿论”是有启发的,“苏格拉底说:这样一来,我认为,他大概终于就能直接观看太阳本身,看见他的真相了,就可以不必通过水中的倒影或影像,或任何其他媒介中显示出来的影像看它了,就可以在它本来的地方就其本身看见其本相了。”[9]274暂时搁置所谓“善的理念”,如果“答尔丢夫形象”可以理解为在媒介中显示出来的影像,莫里哀、卢莱神父以及别的人(包括《答尔丢夫》的所有观众)显然并不指向某个类似于“太阳”的本真或真相。相反,人们对于“答尔丢夫形象”有各自不同的指向、意味和象征。“苏格拉底:因此,悲剧诗人既然是模仿者,他就像所有其他的模仿者一样,自然地和王者或者真实隔着两层。……因此,模仿术和真实距离是很远的。而这似乎也正是它之所以在只把握了事物的一小部分(而且还是表象的一小部分)时就能制造任何事物的原因。”[9]393换言之,《答尔丢夫》戏剧情节再现的“答尔丢夫形象”远不是路易十四时代的真实人物。

1667年8月莫里哀《第二陈情表》写到了答尔丢夫的舞台形象,“演出的时候,我把戏名改为《骗子》,把人物改成交际家装束,但是没有用;我让他戴一顶小毡帽[圆边礼帽],留长头发,挽大领巾,佩一把宝剑,礼服沿了花边,有几个地方做了修改,凡我认为有可能给我希图描摹的著名的真人以轻微借口的东西,我都小心删掉。”[10]264“答尔丢夫形象”是一个被攻击的形象,更是一个制造出来的影像,它并不必然总是指向代表恶习或者错误的伪君子本身,例如被莫里哀抨击为狡猾的、伪诈的卢莱神父,甚至有莫里哀在戏剧界的敌对的竞争者;《第二陈情表》还写到了欺压剧作者的权势,即巴黎法院院长拉木瓦农和别的“阴谋家们”。他们是莫里哀的敌对者,并被称作与真正的虔诚背道而驰的答尔丢夫们。《第二陈情表》写道:“我相信,陛下,我在我的喜剧里面描摹的那些人,在圣上左右,像他们已经做到了的那样,用计把真正有德之士拉进他们一伙;而真正有德之士视人如己,也就更容易受骗了。他们有本事粉饰他们的一切意图;他们装模作样,一点不是为了上帝的利益,上帝的利益就不能感动他们!……但是我那出喜剧攻击的、搬演的,却只是他们自己,这是他们不能允许的。他们不能饶恕我当众揭发他们的欺骗行为。”[10]265

事实上,“答尔丢夫形象”是极其复杂的,它突出了巴黎富裕的资产者(布尔乔亚绅士)的话语权力。莫里哀宣称它是十分逼真的摹像,并暗示当时社会存在着答尔丢夫之流,更为重要的是,这些被隐射的真人是被滑稽突梯地描写出来的。1664年8月莫里哀《第一陈情表》写道:“喜剧的责任既然是通过娱乐改正人的错误,我相信,我要把工作做好,最好就是以滑稽突梯的描写,攻击我的世纪的恶习;毫无疑问,虚伪是最通行、最麻烦和最危险的恶习之一……如果我写一出喜剧,贬低伪君子们的身价,适当地暴露那些厚爱于人的有德之士专研出来的一切假招子、那些故作虔诚的奸徒掩盖了的一切诈术:他们装作热心信教,摆出煞有介事的慈悲面孔,希望把人骗了。我写这出喜剧,陛下,我相信,陪尽小心;材料需要慎重,我也竭尽所能,仔细从事;为了保持人(们)对真信士应有的尊重和恭敬,我尽量把真信士和我要刻画的性格区别开来;我没有留下模棱两可的东西,我去掉可能混淆善恶的东西,我描画的时候,也只用鲜明的颜色和主要的特征,人(们)一接触,立时认出他是一个真正、地道的伪君子来。”[10]2611946年吴达元《法国文学史》写道:“莫利哀的居心就算不是抨击宗教,他的思想也绝不会同情基督教的信条。《伪君子》有了这种露骨的描写,我们虽然愿意替作者辩护,也不能不承认他的仇人攻击他,禁止《伪君子》公演有相当充分的理由。不管《伪君子》是否攻击宗教,就是最虔诚的基督教徒也不能否认它是部不朽的杰作。”[11]242莫里哀在这个喜剧里鲜明地表现出某种话语权力:改正人的错误,攻击当下时代的恶习。因而,《答尔丢夫》一剧首先表现的是路易十四时代的诸多形象,而后随着莫里哀经典化的进程,它们逐渐成为法国文化的形象,并在世界别的国家或者地区赢得了一种心灵、情感上的共鸣。此外,三幕剧《答尔丢夫》的最初演出,演员是穿着近似教士的服装,或多或少模拟了教士言行。因此,1664年8月圣巴尔代勒米教堂本堂神父卢莱(Pierre Roullés)指控莫里哀是一个自由思想分子、不信(天主)教的人、人形的魔鬼,卢莱肯定答尔丢夫形象是违背神圣宗教和社会道德的诽谤,即卢莱神父完全反对这个被滑稽突梯地描写出来的形象绝非真人摹像。《第一陈情表》还提及教皇特使和绝大多数教廷官员在听过莫里哀的诵读之后称赞过《答尔丢夫》一剧,也就是说,该剧实际上还与富裕的资产者、王权、教廷权力等社会因素紧密相关,莫里哀(即属于巴黎富裕的资产者)适时地向国王献上了热切的赞颂。路易十四的庇护无疑让喜剧《答尔丢夫》获得了时代与社会的普遍接受,尖锐的话语权力的冲突在王权的斡旋下被调解了,1669年2月莫里哀《第三陈情表》表达了和解的喜悦,“圣恩浩荡,《达尔杜弗》活过来了,在它死而复生的伟大的日子,我敢有求圣上施恩吗?通过这头一个恩典,我和信士们言归于好;通过这第二个恩典,我会和医生们言归于好的。”[10]267

二、早期评论与破碎的答尔丢夫形象

外国形象总是多方面的,它表现出意义、时间、空间上的各种差异:国家实力、经济、政治、文化、社会、国民形象等。D. H. 巴柔《从文化形象到集体想象物》认为,当注视者以某种方式说出了围绕他的世界,注视者即说出了‘目光’来自何处及对他者的判断——揭示了世界与奥德利自我之间的种种关系。他者形象平行于注视者自身的语言,并与之共存,在自我与他者的语言之外还表达出别的意味来。“我想言说他者(最常见的是由于专断和复杂的原因),但在言说他者时,我却否认了他,而言说了自我。”[2]124保罗·利科《从文本到行动:诠释学论文集》写道:“在客体方面,是在场和缺席轴;在主体方面,是迷恋和批判的意识轴。”[12]让–马克·莫哈《试论文学形象学的研究史及方法论》进而指出,对于客体的在场而言,形象作为感知的痕迹,或归诸感知,即是“复制的想象”(休漠的理论);对于客体的不在场(缺席)而言,形象是由他者想象生成的,即是“创造的想象”(萨特的理论)。如果形象被“当作现实”,异国形象则被看做是一个作者所感知的那个异国的复制品;如果人们坚持完全有意识与现实拉开的批判距离,远离引发出形象制作过程的原始认知,那么形象就是批判现实的工具,对异国的文学描写则被看作是一种创造或再创造。“因为作品如同对叙事的接受一样,它们既允许意识把另一意识并不视为现实的东西当作现实;又允许一种‘区别的行为’,‘通过此行为,一个意识与现实拉开了距离,并由此就在其经验之中创造出相异性来’。”[2]27-28

现代中国曾先后出现过多种从法语、英语编译而成的莫里哀传记,显然它们是现代中国认知莫里哀最重要的、最直接的信息,它们对答尔丢夫形象的建构无疑是重要的。《答尔丢夫》一剧往往在这些传记中有简略的评述,虽然它们较少关注《答尔丢夫》喜剧本身,却也论述了该剧的主要人物答尔丢夫及其形象。1923年张志超《法国大戏剧家毛里哀评传》认为《女学士》《厌世者》《唐璜》《泰脱甫》是莫里哀的四大杰作,“《泰脱甫》(Tartuffe)一剧为毛里哀氏艺术之结晶。其刻画之工,攻击之烈,技术之精,实最足代表毛里哀氏作品。剧中人泰脱甫(Tartuffe)蒙宗教之虚幌,以图其一己最卑鄙之私利。毛里哀氏运其精妙之手腕,使观者灼知于卑劣汉之诐辞佞说。即在第一次出场以前,已审其为何如人矣。……近代喜剧题旨之深刻诚挚,描写之真切明显,《泰脱甫》实为之嚆矢。流风所被各国奉为典型。”[13]

1926年高真常编译《毛里哀小传》写道:“《矫伪人》(Le Tartufe)出现后,莫里哀的名誉、光荣是到了极顶;但是,这也是他各种的仇人反对他极利害的时候。一班假君子同伪圣人比别人尤其反得利害。实在呢,从来没有人能将这假仁假义描摹尽致,把这虚伪的黑幕全给揭开;若矫伪这毛病是还可以救药医治的,毛里哀对我们人类,是尽了件无量的功德呢。”[14]

1928年董家溁《莫利耶的研究》宣称这篇论文是客观的研究,参考了法夫勒《法国文学》、朗松《法国文学史》和《莫利耶的戏剧集》,主要包括莫利耶的生平、著作、作剧的规律和目的、性格、思想、艺术和文笔等。董家溁认为1667年全本《伪君子》是诗体五幕剧,被划分为性格喜剧,并简略叙述了该剧的内容:“阿尔贡(Organ)是法王鲁意十四朝的一位勇敢军人,误认识了一个宗教假信徒,把他带到家里来,十分器重他,即使他的能干的母亲北尔纳太太(Pernelle)也不知道这人的真面目。阿尔贡君相信他是很热心宗教的,所以把他一切的事情都托付给他,并且拿女儿马里亚纳(Mariane)许配与他。可是伪君子还威吓他,向他要家产。此事为国王晓得了,乃下令拘捕伪君子。”“至于莫利耶作剧的目的,是因为他看当时社会风化和人民的习癖,大有不良之处。他于是要从戏剧中把这些描写出来。……他又在《伪君子》序文中说:喜剧的用处是在改正人群的习尚。”[15]

1931年杨润余《莫里哀》认为《虚伪人》(L'Imposteur或是Tartuffe)是莫里哀的重要作品,“他的人物的各型异常繁复,可是他使他们的动作语言,都能与他们所在的环境,及各人的本性有理论上的密合。……无论人物的知识与道德的情况如何的复杂,有如《霜先生》《达杜夫》《亚尔遂斯特》《瑟丽梅》《爱尔维》等,这位耐心的心理学家,不放过一丝的观察者,能以同样的细心画出不同的工笔。”[16]51-52“莫里哀的哲学思想及道德观念既是实用的,所以他在各剧中的人物找不到与本性奋斗的痕迹……他们不正当的感情,邪曲的思想都是由于不合道理与自然的错误观念所生,所以叫人看了发笑。只是本性常是一种粗暴及自私的本能,比方达尔杜夫的虚伪,阿尔八公的无聊,不都是他们的自然本性么?”[16]62-63

由于现代中国对法国文学和莫里哀戏剧的认知缺乏,《答尔丢夫》的早期评论往往是极其简略的,大多数评论甚至未曾谈及答尔丢夫的伪善或者欺骗。在多种法国文学史中,莫里哀喜剧中的“答尔丢夫形象”是模糊而且支离破碎的。1923年袁昌英《法国文学》认为《伪君子》是一部性格喜剧,“莫立耳视线之范围,较其他法国文学家特为狭隘。捉得一人之特性,即切实发挥之,与吾人心神上以最剧烈之印象。其描写人物之方法,务在剖解其心性,然后以一二奇巧之笔墨将其人之全体灵魂赤露之于吾人之前。例如在《Les Femmes savantes》(可笑的女才子)中,讥刺博学女子极其严酷;在《Précieuses ridicules》(装腔作势)形容当日豪华子所装饰言语的态度,至今读之犹令人失笑;Le Tartuffe颇近悲剧,其结果虽为喜乐,然其所经过印象殊为愁苦。”[17]

1930年徐霞村《法国文学史》突出了莫里哀戏剧的讽刺,却没有论述《伪善者》本身,“莫里哀的剧本可以分作两组——一组是笑剧(farce),一组是正式的喜剧。关于他的笑剧,如《强迫的结婚》(Le Mariage forcé)和《不由自主的医生》(Le Médecin malgré lui),……使莫里哀入到世界大戏曲家的行列之中的,仍旧是他的正式的喜剧,尤其是《女人学堂》(L'École des femmes),《伪善者》(Tartuffe),《唐焕》(Dom Juan),《孤独者》(Le Misanthrope)等篇。这些剧和他的笑剧在调子上完全两样,虽它们的情节是可笑的,但它们所带的思想不但是正经的,有时简直是沉痛的。在这里,莫里哀在《伪善者》的序里所表示的戏曲的改革社会的目的是更近一层地被达到了。”[18]65“以戏剧家而论,莫里哀无处不显出他对舞台的知识的熟习和对它的实用……他又时常不注意结构上的事。他的情节都是随便凑成的;他的结局,例如在《伪善者》里,有时非常勉强。但是他善于使用转折,所以在他的笑剧里他能造出可笑的地方,在他的正式的喜剧里他能烘托出他的人物来。”[18]66

1933年徐仲年《法国文学ABC》写到莫里哀尔,“莫里哀尔是一位极勤劲的人,非但他管理他的剧团与自己扮演,而且还努力著作:但就1659—1673年间说,他写成了二十九本的长篇诗剧或散文剧。……过了两年,莫里哀尔做了《大尔居夫》(Tartuffe),是一部描写个性的名著:恶尔恭(Orgon)有一子一女,并一继妻(无出)。全家素来很安乐的,谁知恶尔恭认识了大尔居夫,一位十足的伪君子,于是什么事都要问到大尔居夫,想到大尔居夫!虽则恶尔恭的兄弟曾经劝过恶尔恭,虽则恶尔恭的儿子查出了背后大尔居夫引诱他的后母;恶尔恭还是信任大尔居夫,要把女儿嫁他。幸而他的不受引诱的后妻设法刺破了大尔居夫的假面具,于是他把这位伪君子赶走了。剧中对于恶尔恭的蠢,大尔居夫的奸,描写得活龙活现。这是莫里哀尔最成功的剧本中的一剧。”[19]

由于缺乏足够丰富且深入的信息,从英语、日语编译而成的多种世界文学史对莫里哀《答尔丢夫》的论述则语焉不详,其中的只言片语鲜明地、突出地显现了对该剧认知的贫乏,它们在根本上不足以建构,哪怕只是稍显完整的“答尔丢夫形象”。1918年周作人《欧洲文学史》列举了莫里哀四个代表剧作,“至Molière[莫里哀]始一反所为,求之于日常生活中,自狂愚纰缪之事,以至家常琐屑,无不得滑稽资料,盖昔人所未尝知者也。……至一六五九年,作《Les Précieuses ridicules》(装腔作势),写当时社会,于标榜风雅之习尚,加以嘲笑,此风因之渐衰。又于《L'École des femmes》(女人学堂)示天性之发达,不能以人力防御。及Tartufe出,攻难者一时蜂起,而教会尤力,至于禁绝诵读,吓以破门。五年后始得公演。唯Molière之绝作,则为《Le Misanthrope》(孤独者)。”[20]

1927年郑振铎《文学大纲》认为《矫伪人》(Tartuffe)是莫里哀的著名戏剧,“莫里哀的大成功,就是法国喜剧的创造,他是一个写实主义者,有兴趣于当时的人民生活。他所写的是日常生活的戏曲,而且以滑稽的笔写之。因此,在《装腔作势》里,他笑着一种爱好文艺的妇女们;在《矫伪人》里,他笑着伪善的人;在《想象的病》里,他则讥笑着医生们;《孤独人》是他所有戏剧中的最伟大者……他所置于舞台的每个人,他也仅只叙到他的特性。他所画的是轮廓,不是详细的图。譬如太托夫(Tartuffe)是一个矫伪人,他爱妇人,又爱权力。那就是莫里哀所告诉我们的关于他的全部了,那就是他剧本的目的,那就是我们所欲知的他的全部了。”[21]

1931年金石声《欧洲文学史纲》写道:“莫利爱是世界独步的喜剧作家,他于一六二二年生于巴黎,他的真名不是莫利爱,是蒲克林(Jean-Baptiste Poquelin)。他的父亲是法王的随侍,后来他的父亲变成废人,他就去代替他的父亲。到二十岁时,他投身于戏剧界。但当时因政治的骚扰,他便失败了。以后十年间都是过着艰苦冒险的游行演剧者的生活。他的著名剧本有《装腔作势》(Les Précieuses Ridicules)、《上流人》(Le Bourgeois gentilhomme)、《矫伪人》(Tartuffe)、《孤独人》(Le Misanthrope)及《想象的病》(Le Malade imaginaire)等。”[22]

1932年李则刚《欧洲近代文艺》突出了莫里哀的讽刺社会的各方面,“他的著名剧本有《装腔作势》(Les Précieuses Ridicules)、《上流人》(Le Bourgeois gentilhomme)、《矫伪人》(Tartuffe)和《孤独人》(Le Misanthrope)等。这些剧本写的大半都是当时社会上的日常生活,而以滑稽之笔出之。在《装腔作势》里,他笑着一种爱好文艺的妇人们,讥讽当时的沙龙风气;在《矫伪人》里,讪笑着伪善的人;在《孤独人》里,是描写冷酷、浅薄、无同情的世界。”[23]

1934年李菊休、赵景深《世界文学史纲》仅提及莫里哀最著名的剧本《矫伪人》(Tartuffe),“他所描写出的伪善者是一切伪善者;他所描写出的吝啬家是一切的吝啬家,丝毫也没有勉强的地方。他以他的笔尖准对尊大、玄学、伪善、贪欲及其他的大罪恶和单纯的愚行与不中用。”[24]

事实上,现代中国对莫里哀《答尔丢夫》的认知在逐渐增强,日益积累的认知其后会显现得较为清晰而完整,较为详细的论述则可见于吴达元《法国文学史》(1946)。他认为《伪君子》是莫利哀的代表作,并详细论述了该剧的演出与内容,“一六六四年他完成三部喜剧:《强迫的婚姻》(Le Mariage forcé),《爱利得公主》(La Princesse d'Élide)和《伪君子》(Tartuffe)。……《伪君子》首次演出时只有三幕。至于五幕的《伪君子》是把初稿完成的,抑或是把三幕伸长的,我们不得而知。”“《伪君子》是部性格喜剧。就是次要角色也有很精彩的描写。……至于主角大督夫的性格,莫利哀的描写可以说是登峰造极。他假装虔诚,功名富贵不足以动他的心。这样一个圣人,原来藏着一颗污秽恶俗得无以复加的心。他比任何人都爱金钱,比任何人都爱女色。他的一举一动,一言一语都是他的性格的写照,激动人们的憎恶,也招致人们的笑骂。这种艺术的表现就是《伪君子》不朽的因素,是莫利哀伟大的表现。它的收场靠一道诏书,把悲惨的结局变成喜剧的收场。这虽然稍嫌不自然,却无损于全剧的价值。”[11]242-2431959年吴达元《莫里哀喜剧选·序》写到了《伪君子》的三次修改,并认为该剧是一部现实主义作品,“答丢夫”已经成为伪善的同义词,“喜剧以答丢夫的可耻失败为收场,同时对资产阶级心目中的英明国王歌功颂德。”[25]11“《伪君子》在全世界喜剧里有很高的地位,它是天才的莫里哀的最高的劳动成果。它的讽刺矛头直接指向支持君主专制政体的主要力量:宗教。它通过答丢夫的形象,揭穿基督教的罪恶。”[25]9

三、《答尔丢夫》的汉译

《答尔丢夫》的汉译是该形象建构最直接的、可靠的方式。1928年董家溁《莫利耶的研究》承认现在已有许多人把莫里哀的戏剧译成中文。徐欢颜《〈伪君子〉在中国——从译本到舞台》认为,莫里哀《伪君子》的汉译本大约有六七种,其中陈治策的改译本一时在白话戏剧(话剧)舞台较为广泛流传,影响尤为深远。1924年上海六社出版朱维基从英语转译的《伪君子》;1926年世界出版社出版的佚名译《伪君子》,译者可能是焦菊隐;1929年芝梅翻译《伪君子》;1930年陈治策从英译本改译《伪君子》,刊载于北平文化学社发行的《戏剧与文艺》杂志第一卷第10-11合期上;1936年上海商务印书馆出版陈古夫翻译《伪善者》;1940年上海商务印书馆出版英汉对照本《伪君子》,译者佚名,收入“近代戏剧选”丛书。“《伪君子》的中译本超越了社会、空间和时间的障碍,在不同于原来读者的另一些读者中产生了影响。”[26]1959年北京人民文学出版社出版了《莫里哀喜剧选》,中册收入赵少侯翻译的《伪君子》;1963年上海文艺出版社出版了李健吾翻译的莫里哀《喜剧六种》,包含《伪君子》一剧。这些翻译到汉语白话的莫里哀戏剧及其评论,表明《答尔丢夫》在莫里哀戏剧中的突出地位既已获得了现代中国最普遍的认同。

1928年焦菊隐《论莫里哀——〈伪君子〉序》写到:“莫里哀(Moliere)是波克兰(Jean Baptiste Poquelin)的假名……而他父亲之娶继室,也与他的戏剧多少有些影响,因为在他的戏剧里,他两次采用继母这个角色,一个在这篇《伪君子》里,是照顾前妻的孩子的好女人,一个在《幻病》(La Malade imaginaire)里,是个自私虚伪的奸人。”[27]焦菊隐翻译的《伪君子》尚缺佚待查。

1934年马宗融《从莫利耶的戏剧说到五种译本》包含高真常翻译的《悭吝人》《装腔作势》、东亚病夫(曾朴)翻译的《夫人学堂》、唐鸣时翻译的《史嘉本的诡计》、邓琳翻译的《心病者》,没有直接论述《答尔丢夫》的翻译,“可是对于莫利耶,正如英国人之于莎士比亚,还当成家常便饭一般,剧院没有停过排演,学校中没有停过讲授……许多剧本在舞台中未尝不煊赫一时,若是拿来阅读,便觉意味索然;又有许多剧本在书店中销数很大,可是每每排演无人,即或有人排演,也是终于失败,所以剧本可以分为只耐看的和只耐读的两种。虽则这样,我也并不是说唯有莫利耶的剧本才是又耐看又耐读的,我只是想说他的剧本是最耐看最耐读的,时间已把事实证明了。”[28]

“答尔丢夫形象”即是现代中国译者和读者对法国文化的认知与想象,并用“他者”形象完成的自我身份认同和自我形象的重新建构。首先,我们考察朱维基翻译的《伪君子》(1924),译者强调“答尔丢夫”是法国文学经典中的形象。朱维基《〈伪君子〉译序》表明该剧是从哈佛经典丛书之潘琪(Curtis Hidden Page)英译本(1909)转译的,“他的特质在《伪君子》(Tartuffe or The Hypocrite)中是最显著了。虽然莫里哀描写人生的手段没有莎士比亚那么复杂,但是正因为这个简单,所以像谈达夫那样代表罪恶的人物才能是人。想到我们中国现在的社会上,不论宗教界、教育界、政治界、商界、工界,像这种伪君子一类的人实在不在少数,戴了虚伪的假面具尤其能横行,能占势力;至于那些诚实可信的人倒不得用,甚至失业而沦落。这实在是一件可痛可恨的事情,非得痛下针砭不可!因此我译了这本《伪君子》问世。[29]

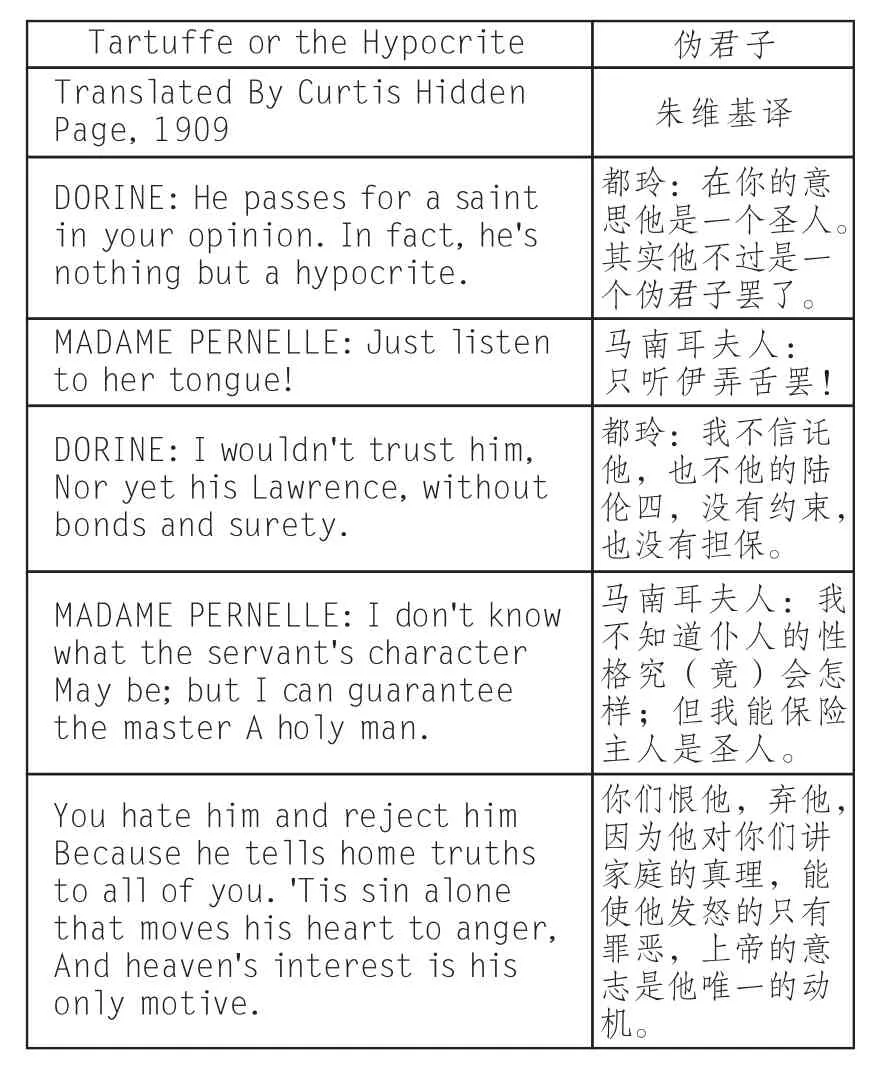

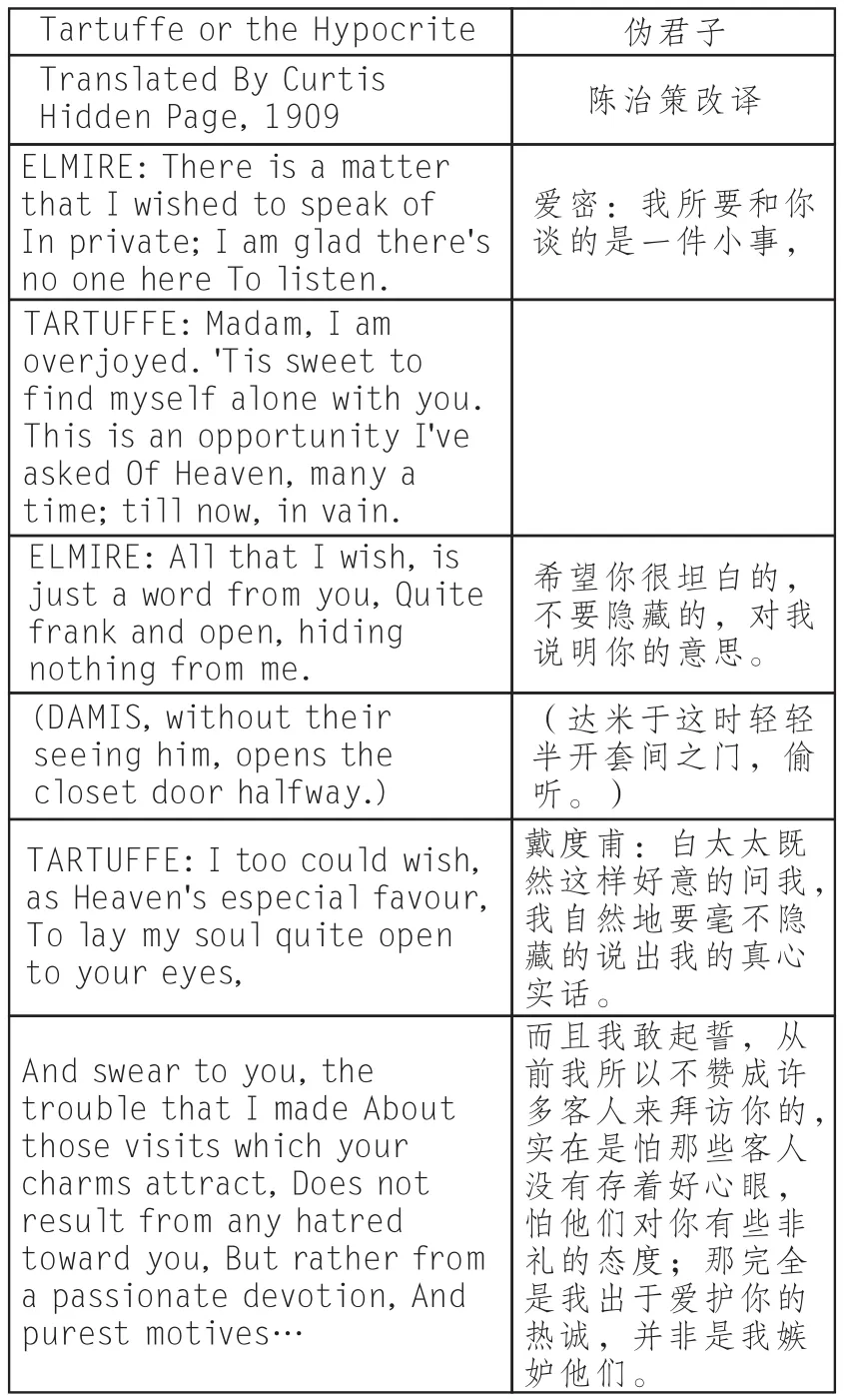

1924年朱维基还就读于上海沪江大学,《伪君子》是他的翻译习作,显然这不是成熟的翻译,“剧中人名地名一律改成中国式”。潘琪(C. H. Page)的英译有意突出了谈达夫(Tartuffe)是一个伪君子,也突出了美国式的新教伦理。陆伦四(Lawrence, 法语原写作Laurent)是答尔丢夫的随从,他在该剧中出现过二次,却未有任何舞台对白(表1)。[30]

表1 朱维基翻译版《伪君子》第4页

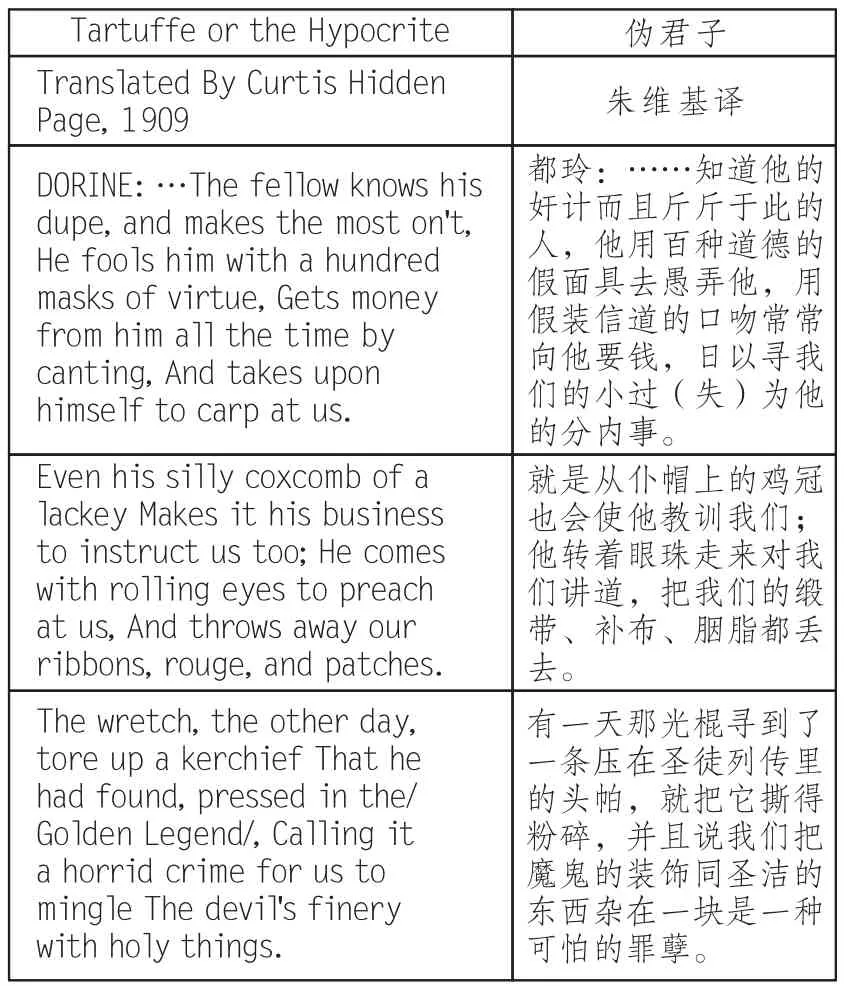

表2 朱维基翻译版《伪君子》第8页

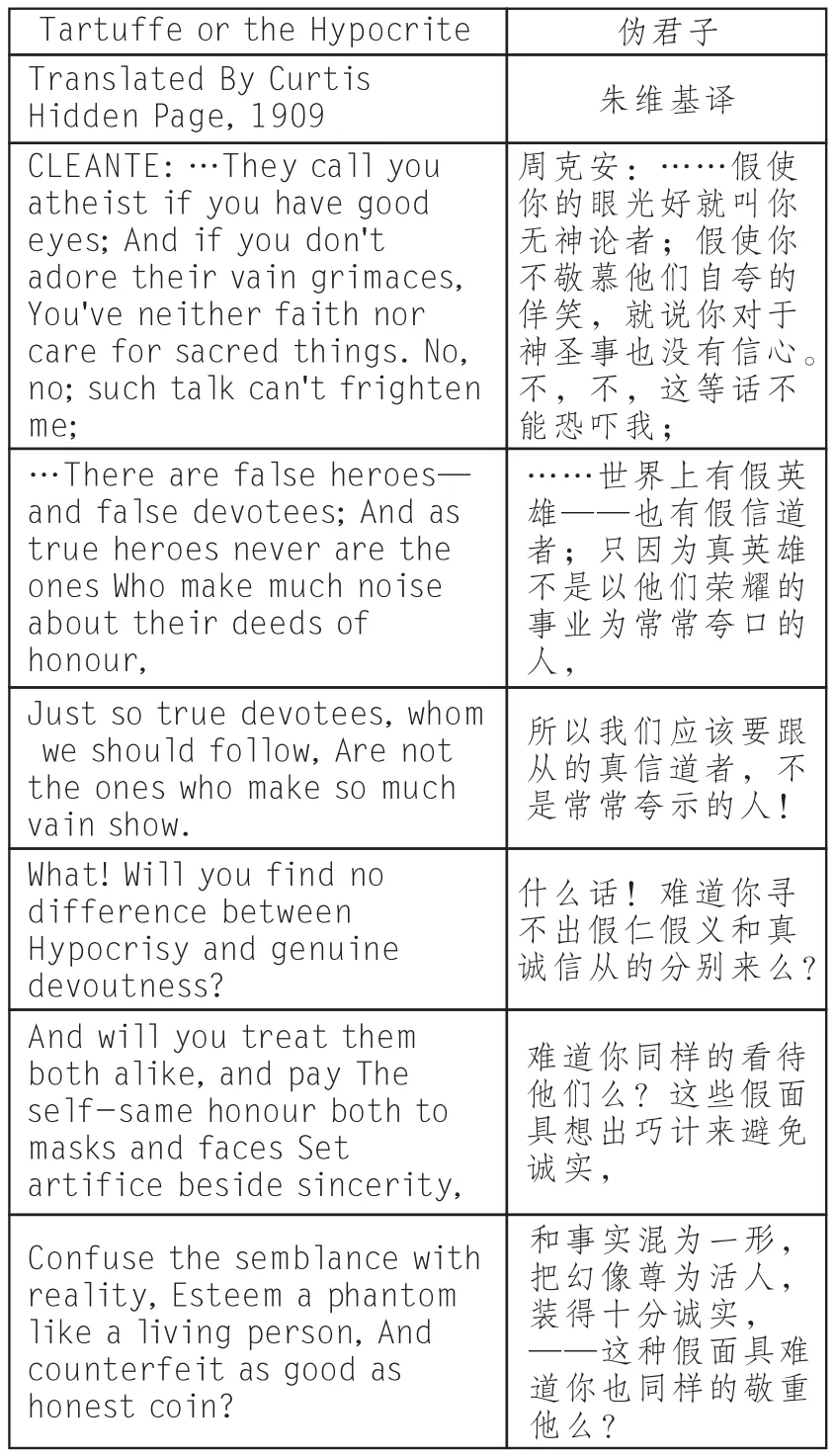

表3 朱维基翻译版《伪君子》第11-12页

在《答尔丢夫》一剧中,都玲(Dorine)是一个真正具有喜剧的女仆形象,其率直且机智的言行在该剧中总是引人发笑的,同时也引发了理性的思考:女仆的身份使得她成为巴黎富裕的资产者,马亚刚(Orgon)这个家庭生活中一切可笑甚至荒诞的言行的镜子,并在剧情中暗示人们回归自然天性,即回归一种常情常理的自然。表2是都玲在第二场第3幕中与马丽安(Marianne)的对白中提到“谈达夫化”(you shall be, my faith! Tartuffified),表明“答尔丢夫形象”是指一种巴黎社会的恶习,或者一种外省的可自满的生活方式。

周克安(Cléante)是《答尔丢夫》一剧中的理性人物,曾被一些评论者认为是莫里哀的代言人,他几乎是“答尔丢夫形象”的反面:他坚持人性的自然,反对种种极端矫作的以至疯狂的行为(表3)。朱维基不恰当地把We're not the dupes of all your canting mummers(原意是:我们不是轻信你们那些貌似虔诚的乔装打扮者的人们)翻译为“我们不是易被你们这班载假面具的伪善者欺骗的人”,同时,答尔丢夫之流被指责为“虚假的矫妄者”(vain grimace)。周克安(Cléante)在此只是讥嘲马亚刚(Orgon)是谈达夫(Tartuffe)的轻信者和受骗者,而不是指责马亚刚(Orgon)是伪善者,而后周克安说道:“你夸张他的热心倒很诚实,但是我想你是被虚伪的讬辞欺骗了”。[29]14

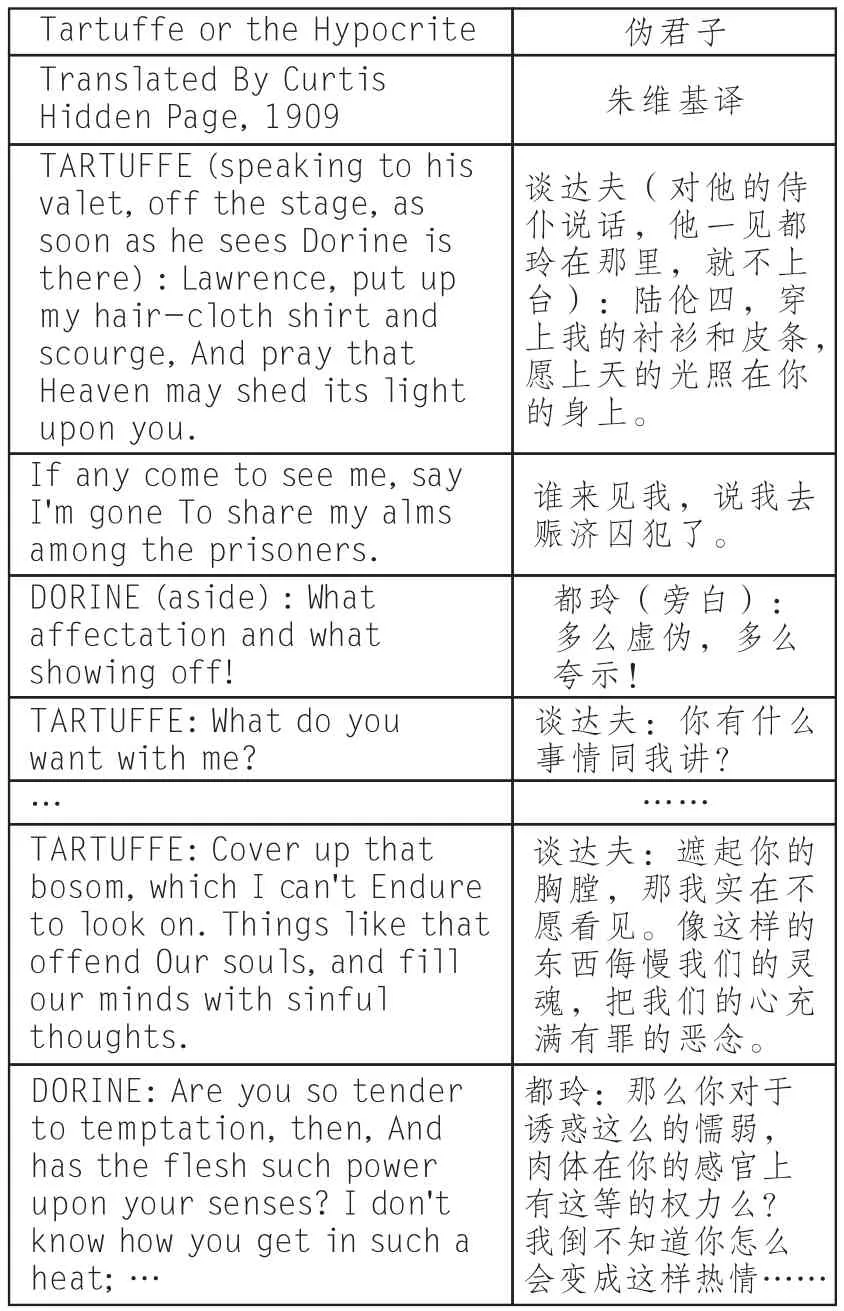

表4是谈达夫(Tartuffe)在剧中第三场第2幕首次出场的对白。谈达夫明显表现出外省贵族(阶级或等级)的傲慢,“人家对我说,他家里有很多产业——显出他实在是绅士出身。”(a fair estate He has at home, so I'm informed—and prove him For what he is, a true-born gentleman.)[29]18然而谈达夫是虚伪的,矫妄造作的,在这个场景中,他以夸张的高傲姿态让都玲用手帕遮掩胸脯。此前,都玲说道:“单单留心圣业的人不应该这样高声的夸张他的名誉和出身……他为什么要这么的妄自尊大?”[29]18(The man who cares for holiness alone Should not so loudly boast his name and birth; …Why should he be so vain?[30])

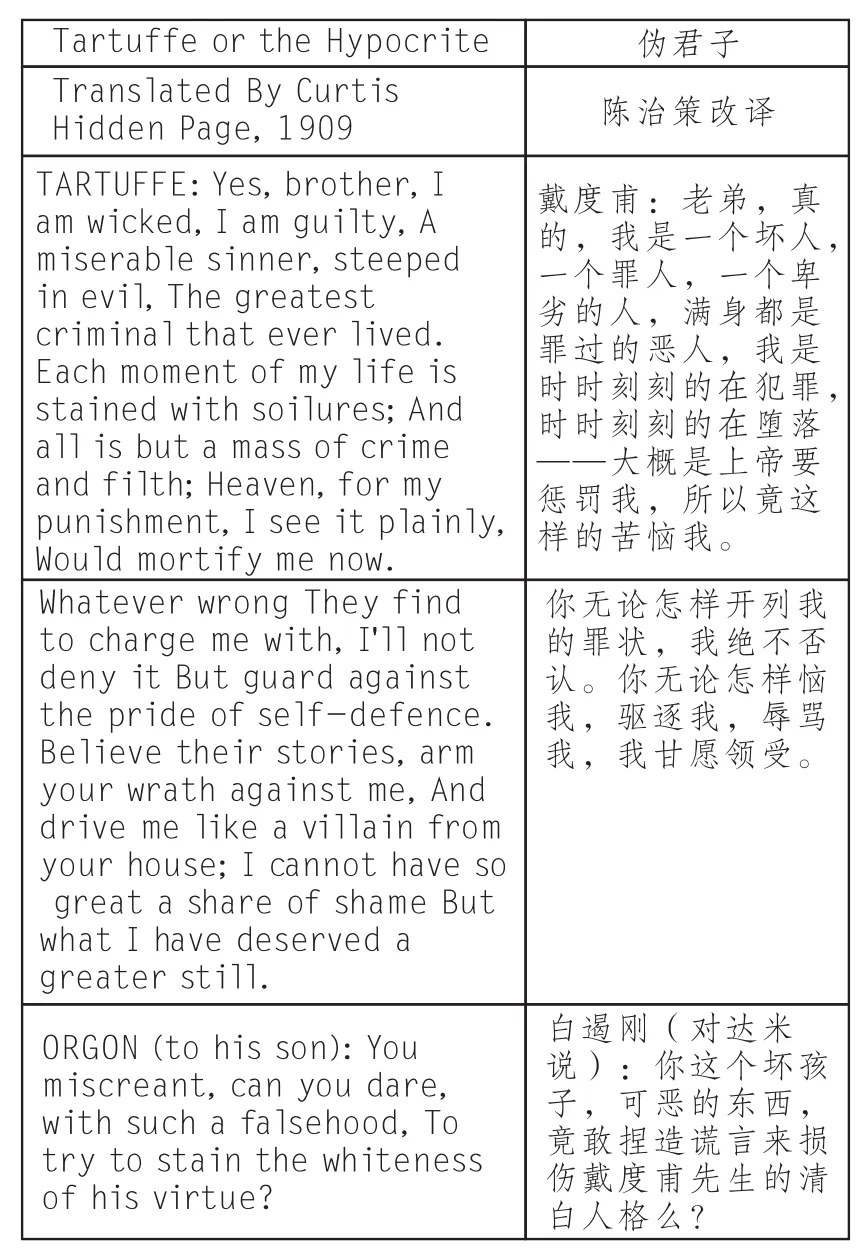

其次,我们考察陈治策改译的《伪君子》。表5为迻录第三场第3幕戴度甫(Tartuffe)与爱密(Elmire)的对白,而白遏刚之子达米(Damis)偷听了这一密谈。在该情节中,戴度甫对爱密表达了轻率的爱欲,再现了他在(天主教)信仰上的虚伪。[31]表6为迻录第三场第3幕戴度甫(Tartuffe)与白遏刚(Orgon)的对白,显然戴度甫利用了后者的轻信,在宗教的托辞下掩饰了他由欲望而生的罪恶。

莫里哀《答尔丢夫》翻译中的种种汉化或者改写都表明,“答尔丢夫形象”总是并存于现代中国的自我形象、跨文化交往的话语、权力、意识形态中。让–马克·莫哈(Jean-Marc Moura)《比较文学的形象学》写道:“在形象学中,所有的形象研究都以这样一种形式出现‘某某的形象’。它具有三个层面的意义:外国文化形象,属于某个民族或文化内的形象和某个作家所创造的形象。因此我们可以相应地确定三个层面来对它进行分析,即参照系、社会与文化背景和作品结构。这种三维研究显示了形象学研究初期的某些犹豫和尝试。很显然,如果侧重不同的层面,则导致的结论也会各不相同。”[32]

表4 朱维基翻译版《伪君子》第33-34页

四、结语

从白话新词“伪君子”来看,在1920年该词并不是高频出现的热词,而且与莫里哀没有直接的联系。梁蔚《民国时期的“莫里哀热”及其文化动因》写道:“他的剧作善用平民的语言……‘伪君子’成为这一时期报刊论战的高频词汇,用达尔杜弗披着宗教外衣做尽虚伪之事的形象来讽刺老学究和顽固派披着文言和传统的外衣来阻挡社会和思想改革的虚伪。”[33]这一评述有误。高真常节译的伏尔泰《毛里哀小传》把Le Tartufe译作“矫伪人”。[14]51931年10月杨润余编译伏尔泰《莫里哀》把Tartuff译作“虚伪人”。[16]381936年4月陈古夫则翻译为《伪善者》。1936年9月章泯《喜剧论》则把Dartuffe译作“达吕夫”。[34]

在现代中国,“答尔丢夫形象”是一个广泛且复杂的总体,它被视为现代文明建设的积极力量,一个巨大的社会行动的启示者:它揭示了传统中国文化(“注视者”文化)有时很难设想、解释、承认的东西,并将现代中国的一些现实转换到隐喻层面(如意识形态和民族主义等)上去。D. H.巴柔《从文化形象到集体想象物》认为,由于专断和复杂的原因,在叙述他者的形象时,“注视者”会部分否认他者,同时言说了自我,并以某种方式同时言说了围绕着自我—他者的世界,“他者形象塑造是一个借助他者发现自我、认识自我的过程,在建构他者形象时,作家或诗人一般都以自我文化认同为基础,来对异域文化进行审视,通过对他者的言说,获得对自我认同的反思。我‘看’他者;但他者的形象也传递了我自己的某个形象。在个人(一个作家)、集体(一个社会、一个国家、一个民族)或半集体(一种思想流派、一种‘舆论’)的层面上,他者形象不可避免地同样要表现出对他者的否定,对我自身、对我自己所处空间的补充和外延。”[2]123-124

表5 陈治策改译版《伪君子》第119页

表6 陈治策改译版《伪君子》第122页