论僰人岩画与坡芽歌书、东巴文字造型的相似性及其民族渊源

2019-07-13李彦锋吴梦

李彦锋 吴梦

(西南大学美术学院,四川 重庆,400700)

一、僰人岩画造型与坡芽歌书的相似性

珙县僰人悬棺与僰人岩画是一种共生文化现象,僰人岩画分布于山崖上的悬棺周围,为悬棺中已逝的僰人而绘,是僰人书写于峭壁上的青壁史诗(图1)。“在语言和图像‘叙事共享’的场域,前者有可能穿越后者,使不透明的‘薄皮’变得透明,‘图说’由此被赋予了‘言说’的深长意味”[1]。虽然僰人岩画图像不能像文字语言一样逐字逐句地说清楚僰人时期的社会生产、生活及历史事记等,但僰人岩画图像具有强烈的图像叙事之诉求,是具有祭祀、祈祷、叙事等功能意义的写实性、象征性和抽象性图画,具有表形和表意的特征。18世纪,威廉·沃伯顿首次介绍“文字演化论……文字均起源于叙述性的图画”[2]笔者认为僰人岩画不仅有其独特的悬棺岩画造型审美特征同时在形式层面还兼具一定的形象文字特点。

坡芽歌书(图2)于2006年在滇、桂结合部的云南省文山壮族自治州富宁县发现,由81个高度浓缩的符号构成,每一个图画文字符号都代表一首特定的壮族情歌,以男女对唱的方式,反映壮族一对男女青年相识、相恋、终成眷属的择偶过程,是一部“爱情三部曲”歌集,也是当地村民用于记录的书写符号,有“活文化”之称,是一种活着的图画文字。

福宁壮族的坡芽歌书是依据壮族区域自文山一带的动物、植物、自然物和天象、工具、人物、衣物及动作等具体事物的形象特征结合人们对其事物的认知理解,加以抽象概括绘制而成,造型结构形象、简洁生动,每一个形象符号都有约定成俗的特定含义,代表着不同的歌词不仅兼具形、音、义本质性特征的文字,还有着强烈的图画意味,属于文字发展前期阶段,是典型的象形文字。

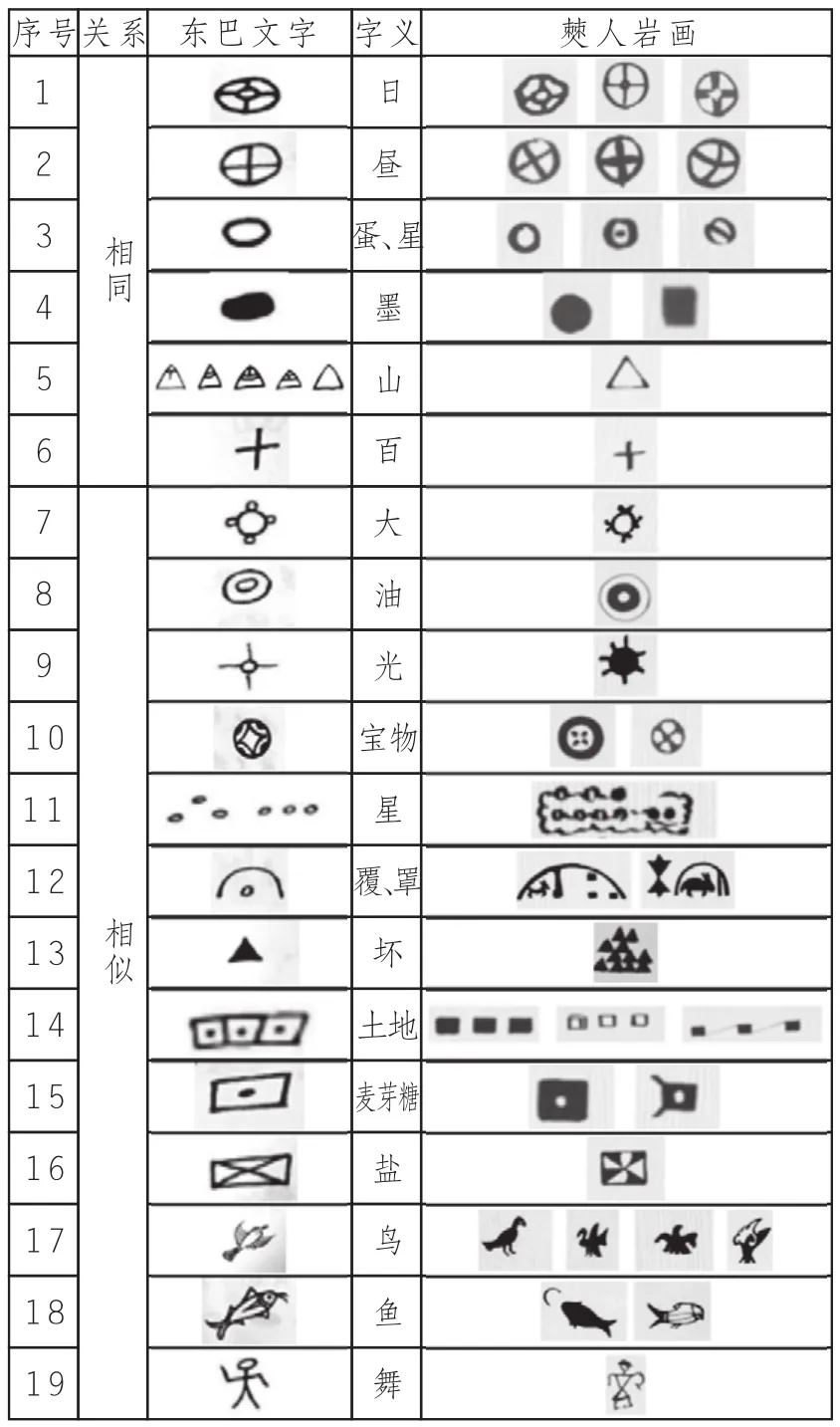

僰人岩画主要有人物、动物、器物、几何形符号及人物与动物组合图像,其中抽象性的几何形符号岩画据不完全统计:1981年,蒋万锡撰文《宜宾地区悬棺调查记》中记载约91个;2003年,曾水向所著《悬棺与岩画》收录约有95个僰人岩画造型与坡芽歌书文字象形,其结构造型相似图像大致如表1所示①。

从表1中可见,与坡芽歌书造型相似的僰人岩画中以抽象性的几何形岩画为主,其造型与坡芽歌书其中的一些文字形象,两者之间具有一定的相似性。其中鸟、鱼、马等具象岩画图像是对客观实物特征的勾勒,较为如实反映事物原貌,其抽象程度较低,自然形象特征较为显著。我们不妨对下面几组坡芽歌书与僰人岩画中相似的象形进行具体分析:

1. 坡芽歌书“绸裤”字形与僰人岩画造型元素比较

坡芽歌书与僰人岩画“绸裤”造型元素的相似性。坡芽歌书第43首记载:“哥说没有妻,妻哥嫩娇娇,穿绸裤飘抖,趔趄你即扶,像我人谁看!”[3]45意为:女子以绸裤探问男子是否有妻。其文字形象来源于生活中的衣物是绸裤的抽象化造型,以绸裤为据展开叙事。僰人岩画如马槽单体造型与歌书绸裤形极为相似,以此造型叙述僰人擅长养马,体现马在僰人生活中的重要地位。再如岩画的造型结构可视为四个单体的组合,且造型元素相同。所不同的是僰人岩画刻画的手法更为丰富,有阴刻、阳刻等形式。

2. 坡芽歌书“星星”字形与僰人岩画造型形象比较

坡芽歌书与僰人岩画“星星”造型形象的相似性。坡芽歌书第54首记载:“星星枉然多,亮月到才亮。下地几多人,见只你可爱。”[3]56人类对星星有着美好的崇拜情节,坡芽歌书文字取天象星星之形,以表达男子对女子的爱。此僰人岩画图像是由五角星形和圆组合构成,据历史文物图片资料、珙县出土铜鼓及前人的考证,五角星为僰人铜鼓的鼓面纹饰,也是铜鼓的图像标志。铜鼓兼乐器和重器功能,僰人用于祭祀、战阵、宴会,十分崇尚铜鼓。取铜鼓之形绘于悬棺旁以对表岩画主人的社会地位。两者皆取星星元素,借物象之形以表他意。

3. 坡芽歌书“石块”字形与僰人岩画造型类型比较

坡芽歌书与僰人岩画“石块”造型类型相似,坡芽歌书第15首记载:“身妹还独在,独在像块石,独倚像根桩。根桩有人靠,块石有人坐。有人坐吃午饭,有人坐歇累。寡独连下耳房,千年做姑娘老。做姑娘老全方,做姑娘剩全村。全村独剩我,整方剩只奴。”[3]16其形似长方形对石墩形象的概括,女子自喻如同路边石墩一样孤独,无人理睬亦指难嫁的老姑娘。僰人岩画三角形、圆形、正方形符号似对山坡、太阳或球等客观事物的轮廓的抽象概括。两者兼具抽象性几何造型手法,以物象形。

图1 珙县僰人岩画

图2 坡芽歌书

表1 珙县僰人悬棺岩画与坡芽歌书相似造型比较

4. 坡芽歌书“七日”字形与僰人岩画造型结构比较

坡芽歌书与僰人岩画“七日”的造型类型和造型结构相似。坡芽歌书第30首记载:“怜妹不吃粒,七天共个褡裢粑,八天共个糯粑。走恍惚摇摆,走中巷眼昏花。吐痰不落地,饭饱不下喉,你说哥不怜?”[3]31此图像七个圆圈代表七个太阳,七个太阳连排表示七日。僰人岩画圆圈、正方形、长方形造型亦呈连续排列、组合的形式,每一个造型有其特殊的含义,如:僰人岩画图像据文献资料记载和当地传说,它是僰人杀死的仇人和官兵,取人体打血印于崖上。因岩画中的每个方块其形似“印”,也称“九颗印”。两者均为几何形造型,以横向排列方式组合,写其形表其意,其造型设计和图像记事的思路模式一致。

从上述列表和具体图像的分析可见,坡芽歌书和僰人岩画图像在题材内容、造型语言、造型手法等方面高度相似。两者不仅存在相同的具象图像,还有大量高度雷同的抽象造型形象。其中动物类具象图像造型是对客观实物特征的勾勒,如实反映了动物原貌,其抽象程度较低,动物形象特征较为明显。虽然坡芽歌书和僰人岩画图像对鱼、鸟、马等动物形象的塑造各有不同,但其相同的动物本质属性就赋予了图像必定存在内在的一致性。其他抽象性的图像,以几何形造型为主,在构造元素、表现形式和设计思路等方面亦极度相似。从题材内容和图像外在的形式上看,两者造型的相似性一目了然。

二、僰人岩画造型与东巴文字的相似性

坡芽歌书和东巴文字是我国目前已发的典型的象形文字,僰人岩画除了与坡芽歌书有相似性之外,与东巴文字造型也有不少相似甚至相同之处。东巴文字起源于西藏东部及云南省丽江北部地区,是当地少数民族纳西族所使用的象形文字。纳西族有“一族四文”说法,即东巴文、哥巴文、玛丽玛莎文和达巴文,东巴文“象形字”与哥巴文“标音字”是纳西族主要的两个文字系统。东巴文(又称纳西象形文)是纳西族最早的文字,得名于纳西族东巴教祭师用其书写的东巴经。据学术界不完全统计大约有3000个单字,由象形符号、表音符号、和附加符号组成,以象形符号为主其中包括象形字、指事字、会意字、合体字、转意字等字符。如表2所示②,说明僰人岩画与纳西东巴文字其形不仅存在一定的相似性,还出现了造型相同的图像。

1. 东巴文“日”字形与僰人岩画造型结构比较

东巴文字与僰人岩画“日”的造型结构相似。东巴文记载:“日也,日体实有光也;时日之日同,亦作。”[4]91其造型皆由一大一小两个圆形和四条短线构成,四条短线连接中心小圆圈和外圆,也有太阳之意。史料记载僰人铜鼓鼓面铸有“四蟆”“四蟾”“四蛙”等造型,此外马车是僰人重要的生活交通工具,结合史料就可推测对应的僰人岩画为铜鼓或车轮图像。与东巴文“日”字形造型不仅相似甚至是相同,两者以相似之形象实物之形,表其意。除此外,还有许多东巴文字与僰人岩画如“昼”“星”“墨”“百”等形象造型相同。

2. 东巴文“覆”字形与僰人岩画造型语境比较

东巴文与僰人岩画的“覆”造型在语境上具有一定的相似性。东巴文记载:“覆也,罩也。”[4]332即小圆圈置于拱形弧线下的图形。僰人岩画的主体形象动物位于拱形弧线下方,一条竖线似为木桩做支撑,从造型上分析两者具有相似的空间性特征。僰人善骑,自己饲养马匹,我们有理由相信此为马棚或马厩,究其意义,两者语境相同。

经过对僰人岩画与东巴文字的造型比较和寓意探析,可知两者在造型结构上不仅存在相似甚至相同,从东巴文字字意和僰人岩画图像的寓意,可见两者在构建思路和语境上亦高度类似。不仅如此,东巴文字是用于东巴经文的书写,僰人岩画图像是基于对祖先神灵的崇拜而绘,两者都具有宗教属性。

通过上述僰人岩画造型与坡芽歌书及东巴文字的造型特征及文化寓意的比较,我们可发现僰人岩画图像的题材内容、造型结构、造型语言、表达形式和表现手法与坡芽歌书及东巴文字不谋而合。僰人岩画造型与早期象形文字的造型极为相似,有着抽象文字演进的特点,兼具具象摹写、抽象概括、几何形造型等特征。

三、珙县僰人与富宁壮族及纳西族的族属渊源

表2 珙县僰人悬棺岩画与纳西东巴文字造型比较

关于僰人族属渊源,僰人族属僚是学术界现今一致的学术观点,且僰人族属存在僚说、氐羌说、越说、彝说等族属说法,从考古学、民族学等历史资料中都可得到佐证。前文探讨了僰人岩画与坡芽歌书及东巴文字造型的相似性比较,笔者认为其民族应有着极深的历史渊源。

1. 僰人族属与富宁壮族的关联性

僰人僚人说③,即从20世纪80年代起,关于悬棺葬的族属问题就已成为学术热点,学者们的观点已大致趋于一致“悬棺葬俗起源于古越族,……叙南、东川在古代是博人即濮人居地,中古为其后裔僚人、土佬和都掌蛮人,所以亦都是百越之民。”[5]认为悬棺这一特殊的葬俗起源于古越族④,僚人、土佬和现称“僰人”皆为古越族后裔。石钟健《论悬棺葬和百越同源》一文对百越与僚的族属渊源进行了详细考证,其中提到“古代主张百越同源论者,应以清初史学家顾炎武为代表。他认为越人很早就分布在长江以南、东南沿海和岭南等地。楚灭越后越人自岭南逃避远徙,其子孙被称为僚。”[6]早在清初顾炎武就已提出了僚人是百越族的衍续的说法。屈川所著《都掌蛮——一个消亡的民族的历史与文化》对都掌蛮人⑤的社会历史发展和民族文化全貌进行了完整详细的论述。其中“僰本为僚的族属源流”“都掌蛮悬棺葬的族属问题”两节重点论证了僰人族属僚的问题,僰与百越有着密切的族源关系。“僚为百越族系,‘僰’‘濮’‘僚’‘都掌蛮’是同一民族在不同历史时期使用的不同族称,在族属源流上是一脉衍续。”[7]所以说,百越与僚实属同源是合理的,僰人亦是百越人的后裔。

富宁壮族坡芽歌书属于壮族文学,发现于云南省富宁县,“这里就是壮族先民西瓯骆越族群生息繁衍的区域。”[3]5而“壮族来源于古越人,中国古代文人就已明了。”[8]43《壮族简史》《壮族通史》《壮族社会生活史》等一系列著作对此说法也都有考证。李富强、白耀天所著《壮族社会生活史》一书全面系统地记载了壮族的发展史,从文献记载来看,壮族在周秦前统称“蛮”“蛮夷”“百粤”,以后称“骆越”“西瓯”“陆梁”;东汉时期称“乌浒”;魏晋唐时期称“俚”“僚”;宋朝时期称“撞”(1965年正式改定为“壮”)。西瓯、骆越、乌浒、僚、僮一脉相承皆是壮族不同历史时期族属异称。[8]顾炎武《天下郡国利病书》云:“憧即旧越人”,周去非在《岭外代答》说:壮族“自昔骆越种类也”,1957年,邓锐龄在《广西历史简况》一文中持壮族来源于百越的于越人一说。1959年,白耀天在《壮族源流试探》一文中认为壮族是古代吴越的一支后裔等诸如此类的历史记载和学术成果,皆论证了壮族是百越的后裔,由越人的一支发展而来。

由此可见,僰人和富宁壮族都与百越族有着密切的联系,那么僰人岩画与坡芽歌书的相似之处似乎也在情理之中。

2. 僰人族属与纳西族的关联性

僰人氐羌说⑥,即僰人为氐羌,始于刘宋时期,裴骃作《史记集解》,在释《司马相如列传》“相如为郎数岁,令唐蒙使略通夜郎西僰中”时,徐广说到“羌之别种也。”这也是学术界论僰人族属常引用的论据。1957年,王叔武在《关于白族族源问题》也同意徐广的说法,认为“徐广以僰人为羌之别支,其言可信。”[9]《史记》卷112《平津侯主父列传》中“今欲招南夷,朝夜郎,降羌僰”也出现“羌僰”的说法。1941年林名均《川南僰人考》和1944年郑德坤《僰人考》中都提及“《吕氏春秋·恃君览云》云:氐羌呼唐,离水之西,僰人野人。”[10]认为僰人与羌族有很深的渊源。何光岳在《僰人的来源和迁徙》中提到秦以后僰人聚居区推行郡县制,加速了僰人的汉化融合进度,魏晋时期大部分僰人汉化,一部分人融入了其他少数民族,“僰人在南夷中也与羌人杂处而称为羌僰。”[11]僰人曾于羌族人混居,且在万里元年,明朝攻破九丝山(今珙县麻塘坝境内)招降三千多人,大部分僰人被大肆屠杀,一部分逃至滇、黔地区。所以我们有理由相信僰人与羌族甚至川、滇、黔等西南地区的少数民族有一定的关联,僰人的羌族说法也有据可依。

东巴文字是纳西族的文化遗存,纳西族主要分布在云南、四川、西藏三省区毗邻的澜沧江、金沙江及其支流无量河和雅砻江流域,云南省为纳西族人的主要聚集地。纳西族族源学术界目前存在“羌人说”“夷人说”和“藏人说”观点。关于纳西族与古羌人渊源⑦,章太炎最早提出羌人说,1935年为《纳西象形文字谱》作序中称“么些者,羌之遗种”,1936年在《西南属夷小记》中指出“唐时所谓么些蛮,即羌种流入者。”[12]继章太炎之后方国瑜1944年在《么些民族考》中把羌人说具体化,提出了纳西族源于蜀郡西南边境的牦牛羌的看法。李绍明1981年在《康南石板墓族属初探——兼论纳西族的族源》中提出“对纳西族出于古代羌人,还可以从藏汉的传说中等到证实。”[13]赵心愚2008年在《纳西族历史文化研究》中提出了纳西族与羌人渊源关系的又一证据,通过纳西族与羌族“其原始宗教祭司及祖师的称呼与传说以及使用的法器存在惊人的相同点与相似点”[14],佐证纳西族源于羌族的说法。且20世纪80年代出版的《纳西族简史》《羌族简史》等著作中都采用了纳西族源于羌族的观点,说明两族的渊源关系已基本得到学术界认可。

由上述的分析可知,“川南僰人历史上经历了由单一民族——僰,到多民族——僰、青羌、葛僚杂居,再到融合为兼具羌、僚民族特色的新僰人的发展过程,即秦汉称僰,三国两晋南北朝濮、僚并称,唐称葛僚,宋称僚、僰夷葛僚、僰戎,元称都掌蛮、土僚、土僚蛮,明都掌蛮、僰人并称六个时期。依据历史资料以及《兴文县志》《珙县志》所载, 1956年兴文、珙县悬棺被命名为‘僰人悬棺’。”[15]说明僰人的族属渊源亦是多源化的,溯本清源,僰人与僚族、百越族及羌族都有着密切的关系,可以说是不同时期的同族异称。通过对僰人、富宁壮族、纳西族三个民族史进行了梳理,三族之间应该有着深远的民族渊源和文化联系。

综上,僰人岩画不是偶然绘制,不同的形象造型赋有独特的意义和内涵,是具有一定意义的图画符号,具有文字语言传递信息的功能属性。此外,岩画图像的造型结构具有中国原始文字的基本形态,且它与悬棺共生同存,有一定的指向性和叙事性。民族的关联性造就了僰人岩画与坡芽歌书及东巴文字的相似性特征。究其族源,四川珙县僰人与云南富宁坡芽人及云南丽江纳西族三族比邻而居,均属西南地区,有着密切的关系:坡芽壮族为百越一支,纳西族源于羌族,僰人兼融羌、僚民族特色,僰人族属僚与百越族和羌族有着深远的族属渊源。其历史上迁徙、杂居、融合使他们民族文化血统有一定的交融,经查阅历史记载他们的祖先皆有凿齿、居干栏、贵铜鼓的生活习俗,曾行共同习俗,有相同的民族文化特质。基本上可以说,他们出自一源,一脉相承。

民族渊源的相互关联使得三者出现了较多的相似性或相同性。尽管如此,到目前为止,僰人岩画仍被视作“画”而非“图像文字”。僰人岩画究竟能否作为“图像文字”来解读,能否破解其中的“语法”与叙事,这需要进一步的深入探索和研究,也期待能够有更多的学者参与进来,共同解密僰人岩画。

注释

① 表格图片来源于刘冰山、黄炳会、黎盛根著作《中国富宁壮族坡芽歌书》北京:民族出版社,2009年版;曾水向著作《悬棺与岩画》,成都:四川美术出版社,2003年版。

② 表格图片来源于曾水向著作《悬棺与岩画》,成都:四川美术出版社,2003年版;蒋万锡著作《宜宾地区悬棺葬调查记》,考古,1981第5期,两者中抽象性几何形收录各有遗漏和补充。

③ 芮逸夫、石钟健、林向、陈明芳、屈川等学者关于僰人族属僚为百越系的问题进行过相关考证。

④ “古越”即“百越”是古代中原对长江以南地区诸多部落的泛称,包括吴越、闽越、南越、骆越等越族支系,后文称“百越”。

⑤ 文中所提及“都掌蛮”即“僰人”。

⑥ 王叔武、马曜、林名均、李绍明、郑德坤、方国瑜、邓沛、何光岳等人赞同此说法。

⑦ 章太炎、陶云逵、方国瑜、李绍明、汪宁生、赵心愚及J.F.洛克、白鸟芳郎等中外学者都对其进行了考证和论述,一致认为纳西族是历史上西北河湟地区的古羌人南迁的后裔。