宋代山水画自然观的时空归纳

2019-06-01渠国强

自然观讲的是人在自然造化中所阐发出的情感态度。山水画的自然观正是反映了山水画家在创作中对自然山水的亲和关系,以及由此产生的“天人合一”的观念。这种自然观深刻地影响了宋代的山水画创作。老子曾在《道德经》中曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”所谓“道法自然”,通常被解释为—种以“自然”为“道”的法则。“自然”是整个世界的普遍规律,当然也包括自然界中的客观规律,人类社会与自然界保持一致才能达到和谐。就是在这种“道法自然”哲学思想的引导下,山水画在中国古代成为一门完全独立的画科。山水画发展到宋代,随着理学的兴起,山水画家在自然观的时空认识方面超越了前代。山水画创作更是集体性地趋于“图真”的“写实手法”,并且达到了巅峰。宋代理学家邵雍曾对理学有过这样的认识:“道为天地之本,天地为万物之本。以天地观万物,则万物为万物;以道观天地,则天地亦为万物。”宋代山水画家正是围绕“天地、万物”与“道”的哲学关系,对自然观进行更为理性的思考。他们在探寻万物之“理”时,无不对自然观的时空性表现进行发掘与归纳。在时空归纳上,此时山水画的理法发展到了极其成熟、细化的境地。其具体表现,在空间上是对山石、树木、云溪等一些物象的空间经营,在时间上则是对自然界四时、朝暮的微妙变化的观察与描写。

一、空间观照的理性归纳

在宋代以前,一些画家曾对山水画的空间观照已略有探究。南朝宗炳在《画山水序》中对绘画中的山水空间给予体察式的阐述:“且夫昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。今张绡素以远映,则昆阆之形,可围于方寸之内。竖划三寸,当干仞之高;横墨数尺,体百里之迥。”宗炳长年喜游名山,对于自然体悟颇多,因此能“应目会心”,归纳出“咫尺千里”的空间观。其论绘画中的远近大小,与现代透视学有相合之处。唐代王维对此也有论述:“肇自然之性,成造化之功,或咫尺之图,写百千里之景。”可见,山水画的空间意识在宋代之前已经步入自觉时代。到了宋代,郭熙“三远法”的提出使这种空间观更加趋于完善。郭熙在《林泉高致·山水训》中说:“山有三远:自山下而仰山颠,谓之高遠;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”郭熙总结出了“高远”“深远”“平远”山水画空间三个不同的特征。他通过“三远”的移动视角对自然山水进行全局性的观察,让瞬间的山水空间在画面中凝固为连续性的移动空间,并且应运于他的创作中。因此“三远法”既是观察方式也是一种创作方法。这种方法也被后人称为散点透视,以区别于西方的焦点透视。山水画的这种空间实现源于中国“天人合一”的自然观,体现出中国山水画对自然山水的独特观照方式。所以,郭熙还提出以“林泉”之心对待山水:“看山水亦有体,以林泉之心临之则价高,以骄侈之目临之则价低。”所谓以“林泉之心”,是指脱尘去繁,以求虔诚地体悟自然,这是山水审美观照的前提。因此,可以说宋代山水画空间意识是画家观照世界的“人化自然”。

二、物象空间经营上的理性思考

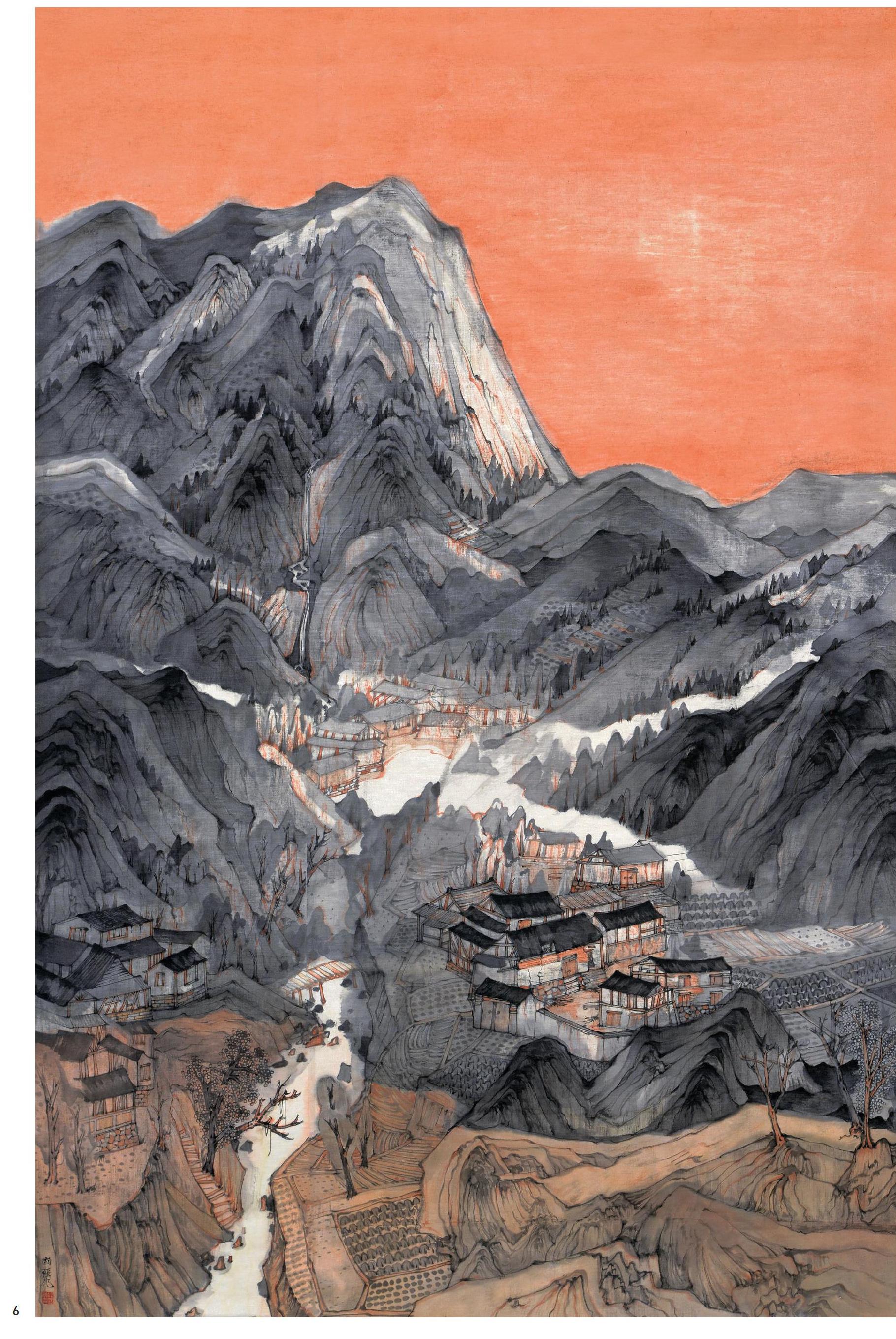

宋代山水画家不但对宏观空间进行归纳,达到“可行”“可望”的目的,而且对微观的物象空间进行更为深入的探究,极力创造出“可游”“可居”的山水画境。在宋代的山水画作品和画论中,我们看出画家对于山水画中物象具体安置的深入探究。如郭熙在《林泉高致·画诀》中说:“店舍依溪不依水冲,依溪以近水,不依水冲以为害;或有依水冲者,水虽冲之,必无水害处也。村落依陆不依山,依陆以便耕,不依山以为耕远;或有依山者,山之间必有可耕处也。”从中我们可以得知,这种对自然景物安排的理性思考正是对物理与画理的高度融合。又如韩拙在《山水纯全集>中对山体空间布置,溪流与建筑的安置,林木之间的呼应,乃至对栈道、猎人、渔民、樵夫、车辆、道观、佛寺等点景的探究都精细入微,努力地营造“可居”“可游”的理想主义山水。这种理想主义山水是以畅神写真为最终目的,仍然强调物理上的一些内在规律。另外在景物布置上宋代山水画家强调繁复而有序:“山水先理会大山,名为主峰。主峰已定,方作以次近者、远者、小者、大者。”对所画景象要做到有秩序的安排。所以,无论是《溪山行旅图》中的巍巍大山,还是《晴峦萧寺图》中的风雨溪谷,都能使人感受到宋代山水画家对物象空间结构的感性与理性思考。

三、对四时、朝暮的入微观察

宋代山水画家对自然景物的时节变化也有着极其细微的体会,如郭熙对山体在不同时节里的细微变化做出如下描述:“山,朝看如此,暮看又如此,阴晴看又如此,所谓朝暮之变不同也;如此是一山而兼数十百山之意志,可得不究乎?春山烟云连绵人欣欣,夏山嘉木繁荫人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,冬山昏霾翳塞人寂寂;看此画令人生此意,如真在此山中,此画之景外意也。”同样的山在常人眼里也许会显得四季如一,但在郭熙眼中山是如此多变。山不仅要“面面看”,还要“时时看”。这种对自然时空上的连续性观照,更能反映出宋代山水画家对“常理”的热烈追求。他们在描绘四时的各种物象时,更加注重主体对客体的心理感受。如:“真山水之烟岚,四时不同:春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。”“如笑”“如滴”“如妆”“如睡”四个词恰当地体现了画家对山水烟岚的心理感受。由此也可见宋代山水画家对四时、朝暮的入微观察。

约稿、责编:史春霖、金前文

渠国强 Qu Guoqiang

1985年生于山西大同。2008年毕业于中国美术学院,获学士学位,师从张捷教授;2017年毕业于中国艺术研究院,获硕士学位,师从许俊教授;2017年就读于中国艺术研究院,攻读美术学博士学位,导师为卢禹舜教授。