最澄及其入唐前后代表书法作品赏析

2019-06-01李雪峰

李雪峰

内容提要:最澄(767-822)可谓是日本书法史上无意识发展时期和有意识发展时期的分水岭,他为平安时代中期日本书法“本土化”的完成准备了历史条件。最澄有大量的书法作品流传下来,其中代表作品有《久隔帖》《羯磨金刚目录》《请来目录》《天台法华宗年分缘起》等。从书法风格的变化上,我们可以把最澄的书法划分为入唐前和入唐后两个不同时期。

关键词:最澄;书法;入唐前;入唐后

最澄,日本神护景云元年(767)出生于近江国滋贺郡古市乡,父親是三津首百枝。最澄乳名广野,12岁时随近江国的行表国师出京,延历二年(783)得度,两年后在东大寺受具足戒。在比睿山修行达10年之久后,最澄的影响力才渐渐为世人所知。延历十六年(797),最澄开设《法华经》讲坛,其以在日本创立天台法华宗为毕生己任。平安时代初期,桓武天皇派出大量遣唐留学生、留学僧以加强对中国文化的学习,达到推动日本改革的目的。最澄即是这些众多留学僧中杰出的代表之一。延历二十三年(804),最澄作为遣唐使与空海、橘逸势等一起前往大唐。延历二十四年(805),最澄结束了在大唐的求法活动,自大唐带回经典书籍共计127部、347卷,其中有中国天台宗第七祖道邃赠送的《大般涅槃经私记》十卷、《天台沙门乾济集》三卷、《止观记中异义》一卷、《维摩经私记》一卷,以及《台州录》《台州求法略目录》《天台疏点经目录》《天台随部目录》《法华部》《止观部》《维摩部>《涅槃部》《禅门部》《杂疏部》《别家部》等。最澄向桓武天皇献上从中国带回的大量佛教经典章疏、图像、法器及《金字妙法莲华经》《金字金刚经》等。桓武天皇对最澄提出的“守护国家,利乐众生”的思想尤为赞赏。

弘仁十三年(822)六月四日,最澄因病入寂于比睿山中道院,享年56岁。嵯峨天皇曾作六韵诗《哭澄上人》以悼念最澄。清和天皇贞观六年(864),即最澄死后的第45年,最澄被赐予“传教大师”的称号。最澄在日本京都比睿山创立的天台宗,今下属有4300余座寺院,近300万信徒,比睿山延历寺于1994年被列入世界文化遗产名录。如今的比睿山延历寺还保存有最澄当年自大唐带回的明州书史、台州刺史签发给他的度牒——《明州牒》(《传教大师入唐牒》),还有盖有“明州之印”的《传教大师请来目录》,以及从大唐带回的剌纳袈裟等。

最澄因开创了天台宗而成为日本一代佛教大师,与空海所创立的真言宗并驾齐驱,成为平安时代日本佛教界较有影响力的两大派别。最澄与空海作为一起入唐求法的留学僧,共同的理想和对事业的追求使他们成了知己。他们之间的书信往来,不仅是日本宗教界有价值的史料,也是日本书法史上的重要文献。最澄在书法方面具有承前启后的历史地位,是日本书法史有意识发展时期的启蒙人物,最澄与之后的空海、橘逸势、嵯峨天皇等共同推动了日本第—次书法高潮的形成和发展。

最澄有大量的书法作品存世,其中代表作品有《久隔帖》《羯磨金刚目录》《请来目录》《天台法华宗年分缘起》等。从书法风格的变化上,我们可以把最澄的书法划分为入唐前和入唐后两个时期。

一、入唐前

平安时代之前,日本文明的发展更多的是以佛教的发展为导向,大多是对中国文化的照搬照抄。这一时期的日本书法也仅仅停留在对隋唐书法追摹学习的层面上,还处于兼收并蓄的积累期,尚未形成自我个性的表现形式。

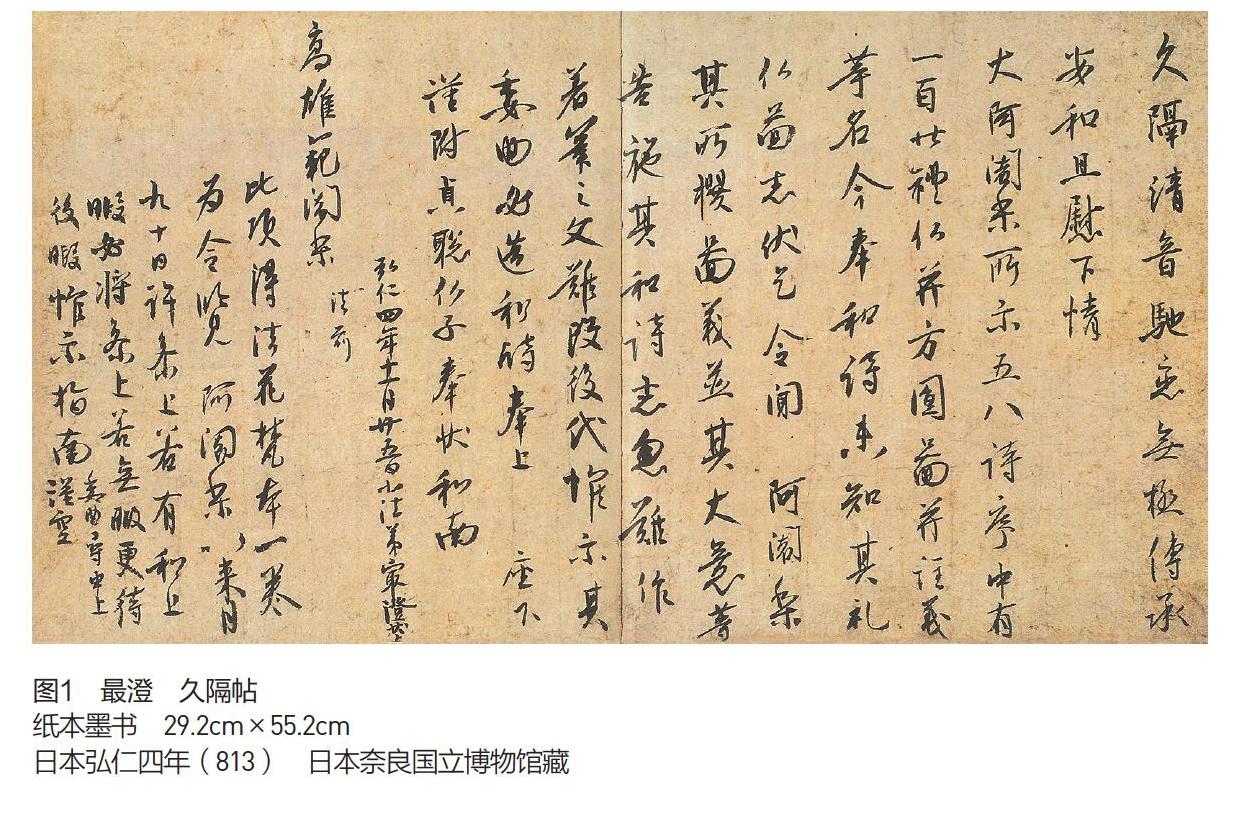

《久隔帖》(图1)是最澄47岁时所书的—件尺牍作品,是他入唐前的代表作品,其风格基本代表了当时日本书法的状况。释文如下:

久隔清音,驰恋无极,传承安和且慰下情。大阿阇梨所示,五八诗序中有一百廿礼佛并方圆图并注义等名。今奉和诗,未知其礼佛图志,伏乞,阿阇梨其所撰图义并其大意等告施。其和诗志忽难作,着笔之文难改后代。惟示其委曲,必造和诗奉上。座下谨附贞聪佛子奉状。和南。

弘历四年十一月二十五日小法弟最澄状上。

高雄范闭梨法前。

此顷得法花梵本一卷,为令览阿闭梨,以来月九十日许,参上。若有和上暇,必将参上。若无暇,更待后暇。惟示指南。委曲寻申上谨空。

《久隔帖》是日本弘仁四年(8-13)十一月二十五日最澄写给得意门生泰范的一封书信。其时,泰范正在京都高雄山寺(今神护寺)空海处修行。空海曾作《中寿感兴诗》赠给最澄,最澄因为其中有“一百廿礼佛”“方圆图”及“注义”等出处不太明白,无法回信给空海,因此便委托弟子泰范了解其中大意,希望能通过泰范向空海请教《文殊赞法身礼·方圆图·注义》的大意。当时最澄47岁,而空海40岁。最澄在信中所有提到空海(“大阿阇梨”)的地方均另起—行,表现出对比自己年轻的空海的敬意。从这封书信的字里行间,我们也能深刻感受到最澄高尚真挚的品格。《久隔帖》为行楷书体,笔致轻妙,用笔自然轻松,结体文雅简洁,章法疏朗清澄,温雅的书卷气跃然纸上,同时也流露出受《集王圣教序》书风影响的痕迹。

二、入唐后

最澄入唐之后的代表作品有《羯磨金刚目录》(图2)、《请来目录》《天台法华宗年分缘起》等。他这一时期的书法风格开始摆脱对中国法书的单一临摹,逐渐进入融会贯通的自我形成阶段,由入唐前完全服务于佛教,转向了情感的宣泄和对艺术欣赏的追求,书体也由以前的单—走向了多样化。这些质的变化皆源于桓武天皇变革思想对其的影响以及最澄对中国文化的大量吸收。

《羯磨金刚目录》是最澄从大唐带回的众多“请来品”中,将文书经典、密教法具和66种宝物奉纳给比睿山止观院及镇国道场时而写的登记目录,是最澄自大唐归来后的书法代表作品。释文如下:

羯磨金刚二,大唐持来,永纳比睿镇国道场禅镇狮子像一,大唐天台大师所持永纳止观院经藏赤程木尺三枚、白柏木尺二枚,香炉峰神送本大唐持来。

弘仁二年七月十七日最澄永纳。

上件道具盛漆泥皮莒壹合白角如意壹柄瑞黑角,永纳比睿止观院。

弘仁二年七月十七日最澄永纳。

水精念珠一贯小珠具足,莲子念珠一贯水精母子并小珠具足。

巳上二念珠永纳镇国道场,上件念珠盛漆泥皮莒。

弘仁二年七月十七日最澄永纳。

《羯磨金刚目录》笔法自然圆浑,随意而又不失严谨,相对于入唐前的《久隔帖》已经有了明显的个性张扬。《羯磨金刚目录》书法风格已经不再拘泥于一家—体的单—表现,是最澄对许多法帖进行了广泛学习、消化、吸收后而自成面貌的体现。《羯磨金刚目录》是继承王羲之书风之作,用笔厚重,结体宽博,大小错落,用墨浓重轻淡,深得颜真卿《祭侄文稿>三昧。此时最澄已经摆脱了奈良时代写经的拘谨、呆板,将王羲之的秀润、欧阳询的峻险等熔为一炉,开创了颇具个性的新风范。

最澄在书法上的成就,不仅体现在他对中国法书的广泛涉猎和汲取上,佛教和诗文上的修养也给予其书法极大的促进作用。可以说,最澄是日本书法史上无意识发展时期和有意识发展时期的分水岭,他为平安中期日本书法“本土化”的完成准备了历史条件。

参考文献

[1]榊莫山.日本书法史[M].陈振濂,译.上海:上海书画出版社,1985.

[2].韩天雍.三笔三迹[M].杭州:中国美术学院出版社,2018.

约稿、责编:金前文、史春霖