流人集结

2019-03-12

文人一旦“扎堆”,往往容易“出彩”,也容易“嚼舌头”。万万没想到的是,齐齐哈尔文化流人“扎堆”之际,竟然“出彩”的这般耀眼。

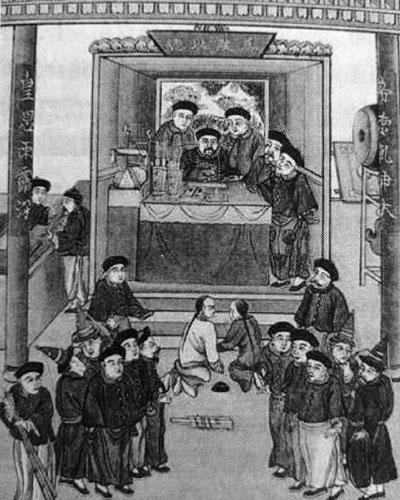

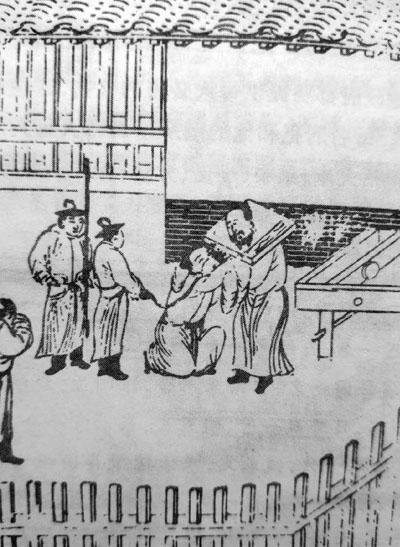

康熙中叶,北部边疆局势逐渐稳定,清廷对人犯发配地区及结构产生了忧虑。康熙三十七年(1698)四月,康熙皇帝对内阁大学士们说道:“人命所关重大,朕数年以来将为盗者止诛首恶,为从者从宽免死发往黑龙江。朕曾问及将军萨布素,此等罪犯聚集或致生事。据奏,新满洲兵众多,将凶徒分给为奴,势孤力散,恶不能逞,由此观之,不但全活甚众,且新满洲资意良多矣。”萨布素的“奏对”拭去了康熙心头的阴霾,由此,清廷决定按照流放政策,除将部分罪犯流放到吉林将军辖区宁古塔、三姓、拉林、阿拉楚喀等地给披甲人为奴或到官庄种地之外,更多的文字狱案犯,违法皇室成员及官员则流放到黑龙江。康熙三十八年(1699),黑龙江将军移驻齐齐哈尔,开启了流人向齐齐哈尔发遣的新进程。

一般情况下,当差、安插、圈禁流人一般以3年为限,为奴的另当别论。流放到黑龙江的文化流人,往往因身份特殊或者文化水平较高而被安置在齐齐哈尔城。这种时间与空间的交汇,为文化流人的集结创造了可能。查考史志,在清代齐齐哈尔历史上,文化流人大规模的集结主要有3次。第一次集结

从目前掌握的史料看,较早被流放到齐齐哈尔的文化流人是讷尔朴(号拙庵,满洲旗人)、图尔泰(号逸叟,满洲叶赫那拉氏)和李锟(号伊山,汉军)。尽管讷尔朴、图尔泰两人是朝廷大员,但流放的时间都很长。流人文化

因“南山集案”,康熙五十二年(1713),方登峄、方玄旅、方式济(方登峄之子)、方式槱(方玄旅之子)一千人等被“从宽”免死,并其妻子流放齐齐哈尔。陆续的,又有省亲前来探视的方式济之子方观永、方观承兄弟。方氏一族的到来,在齐齐哈尔城引发一定反响。雍正元年(1723) -月,古今图书集成总编纂陈梦雷(字则震,号省斋)因系胤祉之师涉嫌皇位争夺被流放齐齐哈尔,这是当时清朝最大的文豪。这样,在康雍两朝之交,齐齐哈尔城聚集了至少十几位文化流人。

图尔泰曾做过御史,因刚直不阿忤逆权臣才被流放。他能诗文、喜欢研究程朱理学,与陈梦雷、方式家族来往密切。方登峄在《逸叟以诗寄阿郎道羁困之状省斋和以慰之余亦武韵》中曾经这样咏叹:

东邻逸叟悲作歌,子昂慷慨歌重阙。

我与两君忧患交,三人头上都如雪……

且喜黄沙白苇中,幡然三老情相悦。

芒鞋竹杖往来频,一盂稗饭容饕餮。

这是陈梦雷、图尔泰、方登峄三老一次聚会的生动写照。

讷尔朴,世袭一等男,善诗文,精梵书,文武全才,著有《画沙集>,方登峄为之做序。其《席竟送客>诗前有序:过图逸叟蔬圃,观静涵、逸叟弈复共方问亭,阅案头说铃,日暮始归。一句“客伤旧事裁新句,我拟愁城筑酒乡”,足以表达流人之间同病相怜的情感。他还与流戍的李伊山有交往,在《李伊山以运饷蒙恩解戍赋送》一诗中有:“雪消辽海霁云开,杨柳春风拂面来”之句。

几位流人平时相互唱和,不仅留下了许多脍炙人口的诗篇,如方氏家族的《述本堂诗集>、讷尔朴的《画沙集》,还成就了黑龙江最早的笔记史料方式济《龙沙纪略》,以及方观承《卜魁风土记》等,可谓成果丰硕。塞外苦寒,生活不易,流人之间生活方面也多有照应。方观承《入塞诗》显示,讷尔朴释归时,将居住的房屋赠给了方氏家族。

齐齐哈尔文化流人的第一次集结是在自然而然的情况下发生的,结局有一定的悲壮色彩:图尔泰流放多年,最后不知所踪;陈梦雷来到齐齐哈尔时,讷尔朴己然踏上赦归京师路程(康熙六十年),终未能相遇;陈梦雷70余岁流居卜奎,直至客死于此,竟无一字可寻;方家与李伊山之间不见赠答,均系遗憾。这样,以方式一族为纽带的齐齐哈尔文化流人第一次集结概于雍正六年(1728),即方登峄卒于戍所前告终,前后延续近20年。

第二次集结

嘉庆年间,经过乾隆时期对流人政策的多次调整,清廷向齐齐哈尔发遣人犯数量大减。发至齐齐哈尔者多为满族官员、皇室、太监以及文字狱案死刑减等人犯。这一时期,文化流人无论是在数量上,还是在社会活动活跃程度上,均把集结的氛围推向了高峰。主要人物有刘廷耀、保泰、龚光瓒、王霖、程煐、刘凤诰、章汝楠、宋树谷、汪皋鹤、史堂、黄道煚、邱庭漋、吕景儒、魏耘圃、戴裴谷、李慎吉,以及武将爱星阿、庆成、金湘等。此次流人集结过程中主要发生了4件大事。

第一件是汉官学的出现。在黑龙江将军永琨倡导下,齐齐哈尔成立汉官学(旧址在今黑龙江督军署),流人龚光瓒、王霖,以及流寓的黑龙江将军衙门银库任主事西清均担任过教师。

第二件是红豆山房的出现。红豆山房,本为庵房,原为流人保泰居所,赦归后赠予龚光瓒,龚光瓒赦归之际卖给官府,而官府又将其卖与西清。西清回京后,复被将军衙门买回作为主事流转房。红豆山房涉及很多流人、官吏,具备极强的故事特征。

第三件是海粟亭的建修。海粟亭是由乾隆四十八年(1783)前后流放齐齐哈尔的刘廷耀出资所建,有自书的“霞蔚云兴”匾额,但不曾命名。乾隆末年,因甘肃冒赈案被流放的知县黄道煚襄助书写“浮幻因缘”匾额。这里一度成为流人聚集的场所。嘉庆十三年(1808)春天,西清拿出一个季度的薪俸修缮该亭并命名“海粟亭”,而没有采用友人提出的“秋俸亭”。

第四件是大量文化成果的出现。如程煐的《龙沙剑传奇》,王霖的《万字文》(传未成),刘凤诰《杜工部诗话》、《五代史记补注》、《存悔斋文集》,魏耘圃的《龙江杂咏》五言五十二韵,戴裴谷的《炕五十韵》,以及在各个寺庙或其他建筑里的很多墨宝等,西清的《黑龙江外记》则成为所有流人生活状态的原始记录。

第二次流人集结具有以下几个特点:一是集结经历的时间较长。如果从乾隆四十八年(1783)劉廷耀初建海粟亭算起,到嘉庆十五年(1810)西清《黑龙江外记》完成,前后历时20余年;二是有核心人物。此次流人集结起到核心串联作用的人物是流寓者西清。西清虽然不是因罪而被流放,但由于家道中落,千里边疆为吏,总是谪居的味道,与流人有同病相怜的情节,对流人充满了同情。正因如此,他才投入了很大的精力收集流人故事,用更多的笔墨,描绘出齐齐哈尔流人的辛酸血泪。在发生的四件流人集结事件中,西清均参与其中,或早或晚,是当时人记当时事,或做其中事,起到了承接、牵头、见证、记录等作用;三是有活动场所。前三件事都有文化流人参与或创造,并带动了更多的流人加入其中,海粟亭成为流人集结的标志性建筑;红豆山房成为流人唱和场所;汉官学成为流人瞩目的焦点。比第一次集结更具文化自觉性,也具有传承性。四是有官员的参与。从整体上看,以黑龙江将军永琨、傅玉、那启泰、观明、斌静为代表的官员对文化流人极为重视,既能发挥流人作用,或邀其出入幕府,或延请执教学馆,或与文化流人直接交流开展诗词唱和活动,这些行动对于文化流人集结客观上所起到推动作用。

第三次集结

清代中后期,清廷内忧外患。黑龙江将军辖区在帝俄、日本军国主义者的觊觎中大片沧丧。在关内流民的冲击下,柳条边失去作用,涌入东北的百姓极大地刺激了东北开发,清廷的流人政策存在的条件在逐渐失去,发往齐齐哈尔的流人多是军官或者太监等,文化流人越来越少。

光绪七年(1881),黑龙江将军文绪再次把齐齐哈尔汉官学提上日程。由水师营总管马海昌(满族)主办,在齐齐哈尔旧城西门倡建“经义书屋”(别名卜魁书院,光绪末年改为师范学堂)。有讲堂五间,学舍十余间。设文艺、经义等四科,聘请教师主将。首聘者是光绪五年(1879)二月被流放齐齐哈尔的王性存(字味余,署山西荣河县任知县), 《龙城旧闻》这样说:从此“穷乡荒徼始有弦歌之声,大吏折节,名重一时”。

王性存的诗名在当时的齐齐哈尔首屈一指,“兴会落笔,飒飒如飞”。不仅自己吟咏,他还积极倡议在齐齐哈尔的文人集会,“以觞咏自娱颜”,一时间齐齐哈尔“文风”四起。王性存与先后流戍至此的中原人贵筑、廖景森,楚北人林煜南、孟振林,京都人延宪,安徽人孙家穆有交往,创立了“菊花词社”,“以道义相尚,并结祠社,暇日咏歌,称一时之盛”。 王性存又与齐齐哈尔的许多文化人王舒毓、苏荣轩、迎善卿、色字明、陈全斋、常兰亭、双三乐相唱和,结“梅花诗社”。其中,以王舒毓最为著名。据《黑龙江志稿》记载,王舒毓,字秀亭,生于道光二十四年(1844),龙江人,隶水师营,为江省文学之士,著有《槐荫文草>若干卷,被老鼠咬蚀无存,仅遗“梅花诗”数十首。

齐齐哈尔第三次文化流人的集结属于真正意义的集结。既有集结目的,又有目标;既有明确的发起人,又有明确的社团名称;既有文化流人,又有本地的文人士子;既有个人的诗词文集,又有彼此的唱和作品;既有王性存个人书斋寒翠堂可以做交流场所,又有卜奎书院的更多承载,可以说这次集结尽管时间短暂,但成果丰硕,是齐齐哈尔历史上文化发展的一件大事。

总之,齐齐哈尔文化流人的集结在主观上尚不具备明显的社团性质,尤其是前面的两次。然而,其集结意义不容忽视。一是极大地激发了文化流人的創造力,集结过程中出现了许多宝贵的文化艺术作品。二是推动了齐齐哈尔文化的发展,在某种意义上说,清代齐齐哈尔的文化成果大多产生在这三次集结期间。三是极大推动了土著居民的文化进步。这既表现在文化流人无论在汉官学的任教还是在私塾的教授,也表现在流人书写逐渐被当地一些有识之士所接受,并最终成为文化活动的参与者,梅花诗社可以说是最好的注解。