王士禛、赵执信与清代古诗声调学研究

2019-03-02吴怀东

马 晓,吴怀东

(1.安徽理工大学 人文社会科学学院,安徽 淮南 232007;2.安徽大学 文学院,安徽 合肥 230039)

古诗声调学即古体诗声调学,是研究古体诗的平仄、粘对、对偶、押韵等声律规则问题的学说,“声调”之称袭用自清人“声调谱”的称谓。不同于律诗声调学的研究可以追溯至唐代,古诗声调之学的研究起步较迟,其滥觞于明代。明代关于古体诗声调规则的探讨散见于各种诗话、诗法之中,作为诗话探讨的诗学理论之一或诗法讲授的内容之一,多是笼统的印象式的描述,仅有零星规则的认识,缺乏系统的研究。清初,古诗声调学的研究仍处于起步阶段,人们对古诗声调格律的认识仍是不拘平仄、不束于粘缀、无须对偶、不限字数的概括总结,缺乏具体声调规则的提炼。直到王士禛、赵执信开始采用实证式研究方法,通过对文本的研究、考辨,推究出具体的古诗声调规则,以声调图谱的形式著录并发表,才初步建立起古诗声调理论体系。之后,乾嘉学者赓续其说,陆续发表了《声调谱》的补续之作,古诗声调学研究遂蔚为大国,成为清代诗学的重要理论成果之一。其中,王士禛、赵执信对于清代古诗声调学研究的开启山林之功不容忽视。

一 王士禛、赵执信及其古诗声调学著作

王士禛、赵执信是引领清代古诗声调学进入专业研究领域的发起人,也是古诗声调学成长为一门独立学科的奠基者。王士禛撰写的《王文简古诗平仄论》是诗学史上第一部古诗声调学研究专著,赵执信《声调谱》的发表和刊行,是这门学科独立的重要标志。

(1)王士禛及其《古诗平仄论》

王士禛(1634—1711),字子真,一字贻上,号阮亭,别号渔洋山人,山东新城人。王士禛精研声调之学,其诗歌声调学理论集中于《律诗定体》和《王文简古诗平仄论》二书中。他在诗歌格律的标示方法上作了一些改进,以○●⊙等符号标记平仄,○为平,●为仄,⊙是仄可换平,◎是平可换仄,标注○○或●●为“必不可易者”,开创了以符号在具体诗例上直接标示平仄、在诗句间或诗例后注释声调规则的声调谱时代。

古诗声调理论是王士禛诗学的重要内容之一,以七古为中心。《王文简古诗平仄论》分类明晰,将平韵七古、仄韵七古和转韵七古区分开来,先总结其声调规则,再证以诗例,其中部分规则与《师友诗传录》和《续录》中所述一致。在研究材料的甄选上,主要选取唐、宋名家诗例,唐代选以李、杜、韩三家以及王维,以杜诗为主;宋诗选取欧阳修、苏轼二家,以苏诗为多,选材比较严谨,可以集中考查这一时期的声调规则。此书最早的版本是乾隆五十三年王允熙刊本。

王士禛对律诗声调也有较为深入的研究,所撰《律诗定体》专论律诗格律,分别列出五、七言律诗各四种标准平仄格式,并归纳了单拗(本句第四字拗、第三字救)、双拗(本句第三字拗、对句第三字救)两种拗救以及避孤平等规则,是清代前期律诗声调理论的总结之作。此书刊行较早,最早的刊本为乾隆22年王兆森刊《然灯纪闻》附本。

(二)赵执信及其《声调三谱》

赵执信(1662—1744),字伸符,号秋谷,晚号饴山老人,又称因园,山东益都人。所撰《声调谱》由《前谱》《后谱》《续谱》三部分组成,也称为《声调三谱》。此书沿用了王谱标注体例,以○●符号于声调关键之处标示平仄,并出注。从分类来看,前、后二谱所列诗体类别有重叠之处,《前谱》录有五古、七古、五律、乐词四种诗体,《后谱》又分别有五古、七古、五律、七律、五绝、七绝、齐梁体、半格诗八种诗体,《续谱》只录乐府、杂言、柏梁体三种。且所选同一体裁平韵、仄韵、转韵诗作不加以区分,如七言杜甫诗例平韵、转韵皆归于一处,有乖体制。

在材料的选取上,以古诗为例,七古诗例前谱仅选取苏轼一家,后谱又补充以李、杜、韩以及李商隐,以李、杜、韩三家诗为主,选材相对集中。五古仅选唐人诗例,前谱选取于鹄、羊士諤二家,后谱又选岑参、王维、孟浩然三家,在材料的选取上就显得较为随意。此外,前谱还有乐词一类,仅录李贺一家,集中选取了他的6首作品。后谱也分出齐梁体一类,选取沈佺期、白居易、李商隐、温庭筠四家。续谱则仅有乐府、杂言、柏梁体三类体裁,分别选取曹植、任华、李白、王昌龄四人作品。从整体来看,古体诗歌的分类标准并不统一,选材也较为芜杂,既有六朝诗,也有唐宋诗,有些作品并不具有代表性。可能是因为三谱不是同一时期所作,《前谱》内容过于简单,诗体也不完备,后来又增补了《后谱》《续谱》以为补充,以致三谱在内容上没有明显的区别,在整体编排上也缺乏内在的逻辑顺序。

此书的编撰目的在于稽考古体、律体、齐梁体等各体诗歌的平仄声调规则,详于古体而略于近体,重点在于考察古诗声调规则。“近体中不拗者,亦不著笔”(《论例》),所列皆拗律之作。其对五古声调规则的总结,补充了王谱的缺失。此书最早的刊本为乾隆三年(1738)因园刊本,从序言作于乾隆三年七月可知,其成书当在康熙五十年(1711)至雍正间。

(三)两谱之间的联系

古诗平仄之有论,是始于王士禛还是赵执信,学术界历来众说纷纭。就研究时间而论,应该是王谱形成于前,赵谱完成于后;但就刊行时间而论,则是赵谱刊行在前,王谱刊行在后,且时间相差五十年。不过,有一点是确凿无疑的,就是赵谱从乾隆三年刊行后,在当时学术界引起了巨大的反响。对于乾隆时期古诗声调学研究的繁荣局面而言,赵执信是绝对的发起人和倡导者,翟翚、李锳、吴绍澯等人的古诗声调学研究都是受到赵谱的影响,而翟翚更是把自己的声调学研究著作命名为《声调谱拾遗》,并在论例中明确说:“诗已经《赵谱》注明者,不复载入。其有未尽明者,仍取而注之于谱”,将己作视为赵谱的补阙之作。到乾隆53年(1788)王士禛《七言古诗平仄论》刊行之时,“秋谷之本,久已行于南北”,古诗声调研究已经蔚然成风。所以,王谱在古诗声调学的发展中起到的只是推波助澜的作用。当然,我们也不能因此说王士禛在古诗声调学发展史上贡献不大,其实,正是由于很多学者以为赵执信师承于王士禛,赵谱才得以借助了王士禛在诗学界的地位和影响力而广泛传播。如乾隆二十商丘陈淮尘定轩刊佚名编《渔洋诗则》一卷,其中“声调谱”部分就是取自赵谱,还有乾隆二十三年(1758)昼锦堂刊本就是作为渔洋诗法附则刊行的。翁方纲在《赵秋谷所传声调谱》按语中就提到了当时社会上的传言:“此卷或云《前谱》是渔洋著,《后谱》是秋谷著。”他对这一说法进行了驳斥,“以愚考之,《前、后谱》皆秋谷所为也”。所以,两谱之间的联系可以说是剪不断、理还乱,公允而论,应该是王、赵两人共同促进了古诗声调学的独立发展与繁荣。

二 王士禛、赵执信关于七古声调规则的分类研究

隔句押韵的七言古诗产生于南北朝,自唐代律体诗定型以后,七言古风的声调规则有意与近体诗相区别,平韵七古多以“反律化”为其声调特征,而仄韵七古与转韵七古声调则具有一定的“近律”特征,多杂有律句。

《王文简古诗平仄论》专论七言古诗声调规则,针对唐代李、杜、韩、王维,以及宋代欧、苏6人23首七言古诗的声调规则加以提炼、归纳,总结出5条声调规则。赵执信的《声调谱》选取唐代李、杜、韩、李商隐以及宋代苏轼5家诗作共13首加以分析,总结了4条声调格式规则及一些注意细则,对王谱规则进行了修正和补充,就总体而言,赵谱规则总结得更加具体、准确一些。

(一)平韵七古声调规则

1.关于平韵古诗“不可杂以律句”的规则

王谱平韵七古第一条声调规则为:“若平韵到底者,断不可杂以律句。其要在对句第五字必平。”赵执信也明确指出:“两句一联中,断不得与律诗相乱也。”

古诗不可杂律是王士禛一贯的主张,也是承继明代李东阳在《怀麓堂诗话》中提出的“古不可涉律”的声律原则,并与特定的诗体平韵七古相结合而得出的结论,《然灯记闻》中就载有王士禛所言古诗“万不可入律句”的观点。不过,古体诗中杂有律句的情况比较常见,如韩愈《石鼓歌》中“忆昔初蒙博士征”(仄仄平平仄仄平)就是标准B式律句,所以,翁方纲认为王谱此条规则“过泥”。而赵执信提出的古诗一联之中上下句不能皆为律句的规则更为精确一些,当然,拗粘拗对者不视为律联。赵谱此条规则可视为对王谱规则的补充、完善。此条规则也适用于平韵五古。

2.关于平韵七古对句第五字的声调规则

“若平韵到底者……其要在对句第五字必平。”《师友诗传续录》就记录有王士禛关于“古诗一韵到底,第五字须平”之论,《师友诗传录》中张笃庆也认为七古平韵“下句第五字,宜用平字,以扬之也”。此条规则未见录于赵谱,赵执信认为对句有五仄字、六仄字皆可,如平韵七古《和蒋夔寄茶》中对句“紫金”句共五个仄声字,其中四仄字连用,赵谱注云:“即六仄字,独令末一字平亦可。”可见赵执信并不认可此条规则。

平韵七古对句三字尾共有四种句式,第五字若平,则为三平尾或“平仄平”尾,这两种都是古诗常用句式。此外,还有第五字为仄声的“仄仄平”尾或“仄平平”尾句式。七古“仄平平”尾比较罕见,“仄仄平”尾虽然比较少见,但王谱中韩愈的《石鼓歌》起首一连两联对句都是“仄仄平”尾:“张生手持石鼓文,劝我试作石鼓歌。少陵无人谪仙死,才薄将奈石鼓何!”所以,此条规则中“对句第五字必平”的“必平”,可能改作“多平”更为准确一些。

3.关于平韵七古对句第四字的声调规则

王士禛认为平韵七古对句“第五字平,第四字又必仄”。赵执信则提出了两条规则:第一,三平尾句第四字必仄;第二,如果第四字平,第六字必仄以救之。

相对于王谱而言,赵谱规则制定得更加严谨。实际上平韵七古对句有不少第四字、第五字都为平声的情况。第五字平,有三平尾或“平仄平”尾两种句式。其中“平仄平”尾,第四字为平的句式有8种,盛唐都有诗例,皆与王谱规则相矛盾,但都符合赵谱所述第二条规则。如韩愈《陆浑山火和皇甫湜用其韵》“摆磨出火以自燔,有声夜中惊莫原”(仄平仄仄仄仄平,仄平仄平平仄平),对句第四字、第五字都为平声,则第六字必仄。如果是三平尾句,第四字若再为平声,就是下四平或下五平句式,七古忌下四平,下五平尤忌,所以极罕见。唐人若用下四平,多在出句。所以,若把王谱所言“对句第五字平”的外延缩小到三平尾句,则第四字绝大多数为仄声的规则方能成立。所以,王谱的这条规则制定不够严格,应以赵谱为补充。

4.关于平韵七古对句第二字的声调规则

王士禛提出,平韵七古“对句第二字可平可仄,然不如平之谐也”。赵执信却认为对句一、二字可不论,只须在“末四字中寻筋节”,与王谱规则有着根本的区别。

王士禛论七古规则多注重第二字、第五字,王谱所录《和蒋夔寄茶》诗例“每于第二字用平声处,加以圈识”,赵执信则在《和蒋夔寄茶》尾联对句“因诗寄谢聊相镌”句“因诗”二字后注云:“此二字不论”,可见二人论诗之不同。王谱举《武昌西山》诗为例,注云:“第二字用仄者,才六句耳”,以证明对句第二字仄声不如平声和谐。不过,翁方纲却指出,此诗共28句,其中“卧看”的“看”字和“往和”的“和”字虽平仄两读,但在此诗中皆应作仄声,故而对句第二字“用平者六,用仄者八”,仄声多于平声;再如《石鼓歌》凡三十三韵,对句第二字“用平者才八句”。仅从这两例来看,此条规则就与实际创作情况不符,所以,不能作为定论。

5.关于出句的声调规则

出句的声调规则问题,王、赵二人分歧较大。王士禛针对出句声调提出了两条规则:首先,出句第五字多用仄,如间有用平者,则第六字多仄;其次,出句第二字多用平。赵执信则认为出句不必论,不过第五字若拗为仄声,“亦宜少拗乃健”(《和蒋夔寄茶》“清诗”句注),仅与王谱第一条规则部分契合。王士禛此条观点的支持者有其友人张笃庆,《师友诗传录》第12条记录了其观点:“七古平韵,上句第五字,宜用仄字,以抑之也。”

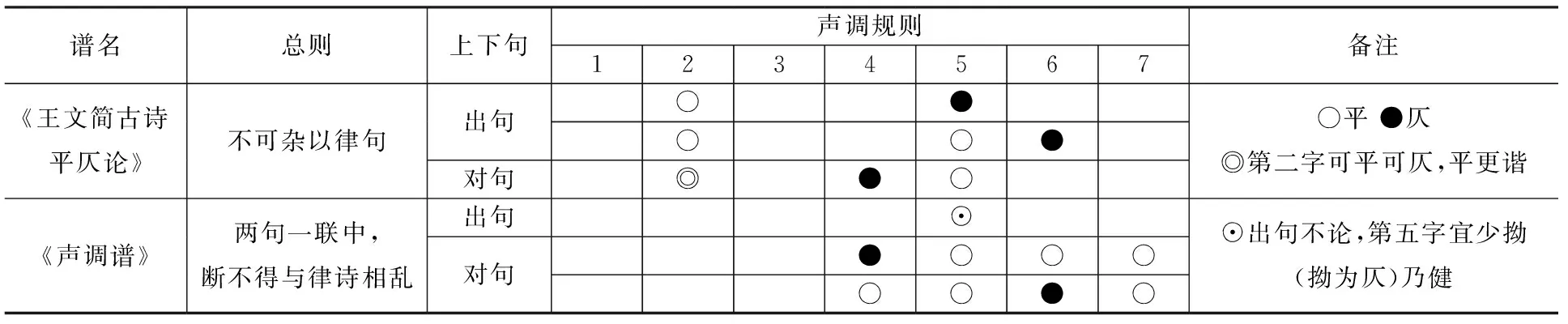

王谱最后比较审慎地总结了平韵七古声调规则:“总之出句第二字平,第五字仄,其余四仄五仄亦谐。落句第五字平,第四字仄,上有三仄四仄,亦皆古句正式”,“出句终以二、五为凭,落句终以三平为式”。王士禛、赵执信平韵七古声调规则对照见表一。

表一 王士禛、赵执信平韵七古声调规则对照表

(二)仄韵七古声调规则

1、关于仄韵古诗间用律句的规则

王士禛提出:“若仄韵到底,间以律句无妨,以用仄韵半非近体”。赵执信则强调即使是仄韵古诗,也不可连用“四句纯律者”。

2、关于仄韵古诗的粘对规则

王士禛提出:“若仄韵到底……其平仄抑扬,多以第二字第五字为关捩”,意即仄韵七古第二字多为拗粘、第五字多为拗对。赵谱提出了仄韵古诗的粘联及上句末字规则,第二字多为拗粘、第七字多为拗对。拗粘规则与王谱相同,拗对则有不同,赵执信特意指出仄韵古诗的粘对与近体仄韵诗声调之不同,“近体有用仄韵者。仄韵古诗,却自不同,只在粘联及上句落字中细玩之”,并以《青溪》诗中例指示其拗对、拗粘之处。对于赵谱提出的规则,翁方纲也承认 “此条所论最合,学者宜熟复焉”。

(三)换韵七古声调规则

1.关于换韵古诗间用律句的规则

此条规则仅见于王谱。“若换韵者,已非近体,用律句无妨。”这条规则是符合实际创作情况的,王力先生也认为,换韵七古“以入律为常”,即使不完全入律,也不过是第五字的平仄与律句相反而已。

2.关于换韵的规则

王士禛认为:“首尾腰腹铢两匀称为正。”赵执信则认为转韵古诗原无定格,不一定平韵转仄韵或仄韵转平韵。

参考《师友诗传续录》可知,王士禛所言当指换韵“或四句一换,或六句一换”。不过,翁方纲认为此条规则“恐非先生定论”。王谱中所谓不符合规则的诗例,如《石犀行》“凡三换韵,前六韵十二句,中二韵四句,末二韵二句”,看上去韵数多少似乎参差不齐,“然以四句收束十二句,以二句收束四句”,合拍吟之,整齐之至,当属于换韵正格。

事实上,古风可分为新式的古风和仿古的古风两种,根据王力先生的研究,典型的新式古风为四句一换韵、平仄韵递用,仿古的古风则相对自由。七古以新式古风居多,五古则恰好相反。这里王士禛可能是就新式七古而言,而赵执信、翁方纲讨论的范围涵盖仿古的七古。

(四)柏梁体声调规则

王谱论七古声调没有涉及柏梁体诗格律问题,赵谱总结了柏梁体的声调规则。柏梁体又称柏梁台体,是一种比较古老的七言诗,每句押韵。南北朝以前,大多数七言诗都是句句用韵,唐以后,诗人们也经常在七古中杂用一些柏梁句。

1.“古诗平韵句法”,句句用韵。

柏梁体诗只押平声韵,并且句句押韵,这是与隔句押韵的七言古诗最根本的不同。

2.偶然间杂律句于其中,须下句救之。

柏梁体是体制最古的七言古诗,所以颇忌入律,即使偶尔杂用一句律句,下句也须以古句来挽救,以避免出现律联。

3.下四平、下五平句法,如“仄仄平平平平平”、“仄仄仄平平平平”只可用于柏梁体,寻常五古、七古忌用,尤其转韵古诗中不可用,“用之则失调”。

翟翚也赞同这个观点:“平韵古诗,无论转韵及不转韵,凡仄仄仄平平平平及仄仄平平平平平等句法,皆不可用。杜、韩诗笔力最横绝,未尝有此。唐人间有用之者,要是踰闲之弊,不可不知。”

三 赵执信关于五古声调规则及古诗拗句的分类研究

与王谱只言七古不同,赵谱还围绕五言古诗的声调规则以及各种古诗拗句进行了集中的探讨。与七古相比,五古的情况比较复杂,既有唐人创作的唐代古风,也有唐以前的五言古诗,其声调规则也不尽相同,而诗律学家们在最初研究的时候常混为一谈。赵执信可能也未认识到这一点,在《声调谱》中只选择了唐人五言古诗为例,并未言及先唐五古。根据赵谱中五古声调规则的注释,归纳为以下几条:

(一)平韵五古声调规则

除了古诗须避免出现律联这条规则外,平韵五古还应遵守以下声调规则:

1.第二字与第四字同声

二、四字同声是古体与律体区别的一个重要特征。《秦越人洞中咏》“静闻水淙淙”(仄平仄平平)句在第二字“闻”后注云:“平。不平则为律矣。”“闻”如果仄声就是律句A式“仄仄仄平平”。此外,《息舟荆溪入阳羡南山游善权寺呈李功曹》 “晏温值初霁”(仄平仄平仄)句明确注云:“二四平。起句二四仄,得此句甚协。”而上一联为此诗起句“结缆兰渚晓”(仄仄平仄仄),二、四字都是仄声。

2.或者第三字与第五字同声,常有三平尾。

五古与七古一样,都以每句下三字为主,而第三字(腹节上字)尤为重要,第三字往往与第五字同声,为平平平、平仄平、仄仄仄、仄平仄。平韵古风的对句最常见的就是三平尾。《秦越人洞中咏》在“传是西南峰”句、“日夜唯雷风”句、“飞入茅衣中”句、“自得朝天宫”句,都在下三字上标注平声,并注:“三平”字样。

3.或者出句用平脚。

《秦越人洞中咏》“年年山下人”句后注:“下句是律,上句第五字必平”,即出句用平脚;“第三字平,亦拗以别律”,即第三字与第五字同为平声,因为平韵律诗出句尾字用仄脚,所以古体出句用平脚以避律联。

以上三条是古体与律体诗在声律上的根本区别。

4.常在五言第三字拗,以有别于律句。

此条规则推导七古第五字拗的规则而来(见上文平韵七古规则第5条)

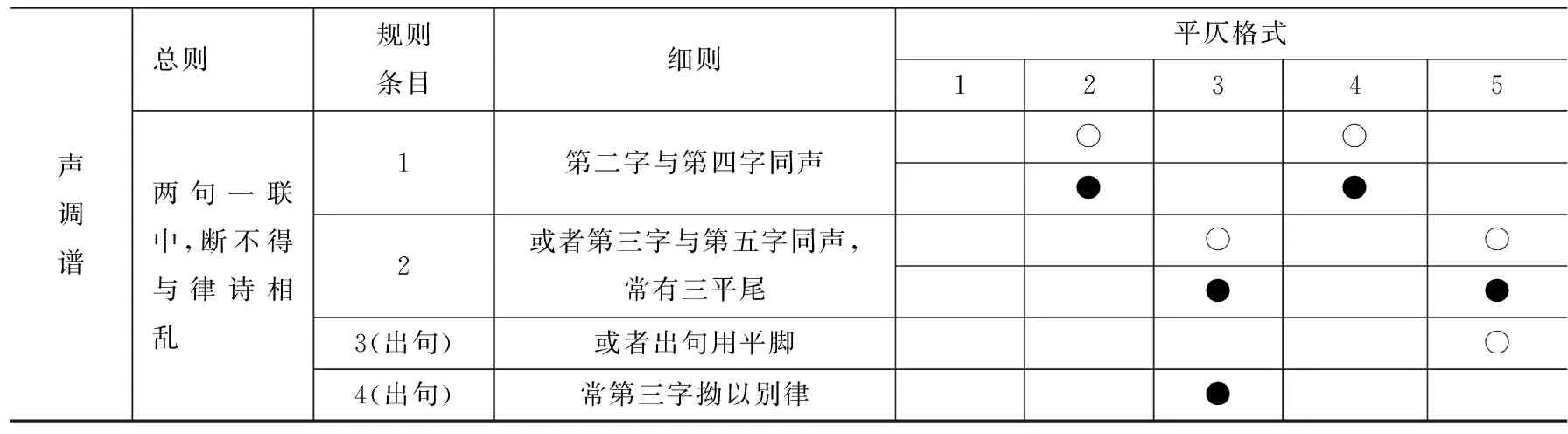

用列表的方式来说明赵执信平韵五古声调规则,则更能一目了然。具体见表二。

表二 赵执信平韵五古声调规则表

(二)仄韵五古声调规则

1.“仄韵古诗,却自不同,只在粘联及上句落字中细玩之。”

仄韵古诗常有拗对拗粘,如王维《青溪》:“言入黄花川,每逐青溪水。随山将万转,趣途无百里。”(平仄平平平,仄仄平平仄。平平平仄仄,仄平平仄仄。)此诗第二、三句拗粘,第三、四句拗对。下文“我心素已闲,清川澹如此”(仄平仄仄平,平平仄平仄)两句也为拗对。

赵谱所言上、下句落脚字与平韵古诗之不同当指上句落脚字平仄递用。《青溪》诗共12句,单句末字分别为:川、转、中、荇、闲、上,其平仄分别为平、仄、平、仄、平、仄。孟浩然《秋登万山寄张五》诗共12句,单句末字分别为:里、高、起、人、荠、来,平仄分别为仄、平、仄、平、仄、平,也是平仄间用。此条规则也是仄韵五古与仄韵律诗区别,仄韵律诗上句末字为平以及上、下联相粘。

2.平平仄平仄,为拗律句,乃仄韵古诗下句之正调。

孟浩然《秋等万山寄张五》诗“心随雁飞灭”“平沙渡头歇”都是此句式,赵谱皆圈点以示平仄格式,标注“拗律句”,并于篇末总结其声律规则。

3.不可连用四句纯律句。

“盛唐诸公时,亦无四句纯律者”,至中唐以后,诗赋试帖的规则日益严格,“古近体遂判不相入”。虽然律诗没有仄韵,仄韵诗从韵脚上就明确了是古诗,因而不妨用律句。但即使开元、天宝之间诗人尚且没有四句连用律句的,到中唐以后古体与律体的声律区别益加严格,更无四句连用律体的现象。

(三)齐梁体声调规则:

赵执信《声调三谱》中仅有《后谱》录有齐梁体诗4首,另有1首半格诗,诗例较少,其规则总结也较为简略。根据其注释,总结规则如下:

1.常失粘,第二字可以“不粘上句”,可以是“折腰体”。

冯班在《钝吟杂录》中解释“折腰”:“折腰者,如绝句平仄平仄,或仄平仄平,不用粘者是也。”就是第二字不用粘缀,成为平仄平仄或是仄平仄平的形式。

2.仄韵齐梁体诗第五字常失对,即出句末字常平仄相间。

除了第1、2条,其余平仄基本合律。赵谱注云:“若上句末字平及下联与上联相粘,便是仄韵律诗也。”说明恰因第1、2条规则,齐梁体方能与仄韵律诗格律相区别。

3.可以有三平尾句

赵谱在李商隐《晴云》诗“欲入迴波销”句注云“三平”。三平尾为古体诗常用基本句式,说明齐梁体可用古句。

《声调后谱》把半格诗列入齐梁体一类,仅录白居易《小阁闲坐》1首。唐人把仿作齐梁体诗称为“格诗”,半格诗即前半古诗、后半齐梁体。后6句齐梁体部分仅总结了2条规则:“第二字上下粘”,以及“末字上下谐”,即出句与对句第五字平仄相对。

(四) 关于古诗拗句的研究

拗句也称为拗律句,就是不合律诗规范格式的句子。因律句有固定的平仄格式, “拗”用来指律诗中不合格律,该平而仄、或该仄而平之处。不合即为拗,拗而不救便是失律,所以律诗要谈拗救。而古诗本就是以拗折之气为之,不需要符合律诗的格律规则,所以,古诗不应再言“拗”,凡律诗拗句在古诗中多是极和谐的句式。翁方纲便持此观点,认为古诗中“其目为似拗者,皆其极和谐处也”。但是,由于清代诗律学家在研究古诗声调学时多以近体诗为参照对象,套用其术语及规则来推究古诗声调理论,故而论古诗声调也沿用“拗句”称谓,借以指即可用于古诗、又可用于律诗中的句式,区别于那些只能用于古诗篇章的古调句和只能用于律诗篇章的标准律句。

赵谱中的古诗拗句与律诗拗句的类型相同,但规则不同:一是由于古体诗无须遵守律诗格律,故拗句多不救;二是古体诗中拗句的位置可根据作者的需要,自由地运用于出句或对句。赵谱中把甲种拗句、子类特殊形式拗救标注为律句,其余则视为拗律句。本文拗句种类皆沿用王力《汉语诗律学》中所拟名称。

(一)甲种拗句

五言律句除B式“平平仄仄平”外,a式“仄仄平平仄”、A式“仄仄仄平平”、b式“平平平仄仄”第一字拗,对句可以第一字救,也可以不救,古诗中多不救。王力先生称之为甲种拗,赵谱通常把甲种拗句视为律句并出注。例如王维《青溪》诗“趣途无百里”句和“请留盘石上”句都是b式甲种拗“仄平平仄仄”格式,赵谱都注云“律句”。

(二)乙种拗句

五言出句第三字拗,律诗应对句第三字救,王力先生称之为乙种拗。古体诗乙种拗句可以不救,而且不仅可以用于出句,亦可用于对句。赵谱通常圈示第三字平仄,并注云:“第三字仄,亦拗律句”。如孟浩然仄韵五古《秋登万山寄张五》 出句“天边树若荠”(平平仄仄仄)即为b式拗句,仄韵五古《夏日南亭怀辛大》对句“竹露滴清响”(仄仄仄平仄)即为a式乙种拗。

(三)丙种拗句

B式第一字拗作仄,本句第三字必拗作平以补救,作“仄平平仄平”,王力先生称之为丙种拗,律诗以此避免孤平句。古诗虽无须避孤平,但出句、对句都有用丙种拗句的例子。赵谱标示通常“拗律”,有时注明:“拗在第一字仄,第三字平。”如羊士谔《息舟荆溪入阳羡南山游善权寺呈李功曹》出句“念遵烦促途”,于鹄《秦越人洞中咏》对句“戴星兼抱松”。

(四)子类特殊形式拗句

五言b式第四字该仄而拗作平,第三字该平而拗作仄来补救,于是腹节两字平仄互换作“平平仄平仄”。第四字本是诗歌节奏的关键点,所以此类拗句王力先生称为子类特殊形式拗救,这种拗句唐诗多见于尾联出句,不过古体诗可用于各联。此类拗句赵谱视为律句,如《秦越人洞中咏》出句“时时白蝙蝠”,赵谱就标注为“律句”。

(五)丑类特殊形式拗句

在aB联语中,出句五言第四字拗作仄,对句第三字拗作平补救,成为“仄仄平仄仄,平平平仄平”,王力先生称之为丑类特殊形式拗救。a式出句的第一字、第三字都可以改作平声或仄声,共有4种格式:仄仄平仄仄、平仄平仄仄、平仄仄仄仄、仄仄仄仄仄。对句如果同时用本句自救(丙种拗)的话,又可为“仄平平仄平”式。王维《崔濮阳兄季重前山兴》“残雨斜日照,夕岚飞鸟还”(平仄平仄仄,仄平平仄平),此联对句第三字仄拗为平既救了出句第四字、第一字的拗,又救了本句第一字的拗,同时使用了丑类特拗、丙种拗救及甲种拗救。赵谱在出句第四字上圈示仄声,又圈点对句平仄,并注“拗律句”。

三 王士禛、赵执信古诗声调体系的建立及其诗学意义

王士禛、赵执信二人在古诗声调理论上虽然达成了一些共识,但也存在着诸多分歧。赵执信属后出转精者,在声调理论规则的制定上较王士禛更为周延,但是也有很多值得商榷的地方。仅就古诗平仄式而言,王、赵二谱只是对一些常用规则进行了归纳,并非所有规则的总结,所以,很难做到像律诗规则一样周延。根据王力先生的研究,古诗仅就平仄式而言,五古计有13大类25小类、七古计有29大类114小类。二谱所归纳的仅为其中的一小部分,还有很大深入研究的空间。而且在很多问题的研究上,赵执信也不能完全做到精确无误,存在一些值得商榷的地方。所以,王、赵二人在诗歌声调学上的贡献是创立之功,而非完善之作。正是由于王、赵两谱的不周延性,给后来者留下了更多阐释和研究的空间。

王士禛、赵执信二人的鼎力研究以及专著的发表,对于古诗声调学的独立起到了关键性作用。其贡献主要体现在二个方面:一是开创了以符号标记平仄,以图谱展示诗歌声调的声调谱时代。二是首次专门针对古体诗总结出具体的声调规则,并通过分类研究各种诗体的基本声调规则,第一次建立起古诗声调体系的框架,填补了古诗声调学研究的空白,使古诗声调学改变了此前仅存在于诗话、诗文评等诗学批评中的附庸地位,开始走向独立,成为清代诗学体系中一个新的研究领域。

王士禛、赵执信撰写的古诗声调学研究专著的公开刊行、传播,扩大了古诗声调学的影响力,引起了学界的关注,更多学者加入研究队伍,拾遗、补阙、辨证、阐释者很多。这些续补之作大致可分为两个理论体系,一是赵执信声调谱体系的续补之作,二是王士禛声调谱体系续补之作。赵谱体系作品数量较多,有宋弼的《声调汇说》、吴镇的《声调谱》、翟翚的《声调谱拾遗》、李锳的《诗法易简录》、李汝襄《广声调谱》等。他们或就赵谱不完善之处加以补充,或就赵谱孤立论单句声调之不足加以修正。不可否认的是,不论是赞同还是批评,他们都不同程度地受到了赵谱的影响。例如翟翚就是在学习了《声调谱》之后,认为其中“有未悉者”或“未尽明者”,故著述《拾遗》以补其阙。而王谱至乾隆晚期方才刊行,所以,传播范围极小,故而王谱体系的作品极少,以翁方纲《七言古诗平仄举隅》和《五言古诗平仄举隅》为代表。《声调谱》续补之作的陆续发表、刊行,共同完善了古诗声调学研究体系。清代学者留下了相当数量的诗歌声调学研究著作,康雍时期仅有王士禛、赵执信撰写了声调谱,至乾嘉时期,新增的研究专著就达十余种之多,今天尚有目录留存的清代古诗声调学研究专著就有近二十种。在清代众多学者的高度关注和不懈努力下,古诗声调学迅速发展起来,成为诗学领域又一个新的子学科。古诗声调学是形式诗学研究的重要组成部分,它的繁荣发展反映了当时诗学形式研究的兴盛状况,也从一个侧面说明清代诗学已经发展到内容与形式并重的阶段,开始走向全面发展的时期。

结语

元好问在《诗论》里曾说:“晕碧裁红点缀匀,一回拈出一回新。鸳鸯绣出从教看,莫把金针度与人。”意思是说,绣品可以让人观赏,但刺绣的技艺却不能轻易传授。王士禛、赵执信却偏偏要把金针度与人,用诗歌声调谱的形式把古诗创作的声律技巧传授开来。《声调谱》的公开刊行,使得古诗声调学得以广泛传播,成为学诗者之津梁,也吸引更多的人去钻研“金针”之技,加入到古诗声调学研究的行列中来。在诗学全面发展局面的推动下,乾嘉时期,诗歌声调学迎来了繁荣发展的局面,研究者众多,作品纷呈,形成了以古诗声调学研究为中心的形式诗学研究的热潮,成为清代诗学研究中的一个独特现象。