论山水描写习惯在南朝的形成过程及其与近体诗写景联之关系

2019-03-02杨照

杨 照

(北京大学 中国语言文学系,北京 100871)

山水诗在南朝的繁荣学界研究颇多,主要讨论山水审美观念的形成,并以谢灵运、谢朓、何逊、阴铿等诗人为代表,探究山水诗艺在南朝的变化过程。这种方式能够梳理出山水诗在南朝的发展情况,但还不能完全说清山水艺术的普及和表现习惯的形成。从整体的创作面貌上讲,山水在南朝不仅作为独立的表现对象,同时也作为一个艺术层次出现在各种题材中。这种在不同题材中习惯性使用山水描写的方式在南朝有一个形成过程,其对近体诗中的写景联有一定的影响。这一问题,学界以往很少涉及。有鉴于此,本文将在已有研究基础上,跃出“山水诗”的范围,从“山水描写”的视角,考察南朝诗歌广泛描写山水之习惯的形成过程及其社会历史背景,并进一步探讨山水的题材渗透及其对近体诗艺术层次的影响。

一

东晋时期山水已经逐渐从哲学领域进入审美范畴,到刘宋更出现了以山水为主要表现对象的诗歌,但当时的山水描写并非普遍的现象,主要是个别诗人基于一定缘由的集中创作。齐梁时期,山水描写逐渐成为诗人习惯性的选择,渗透到多种题材中。这一变化过程已有的研究涉及较少,因此,以下先梳理南朝山水描写习惯的形成过程。

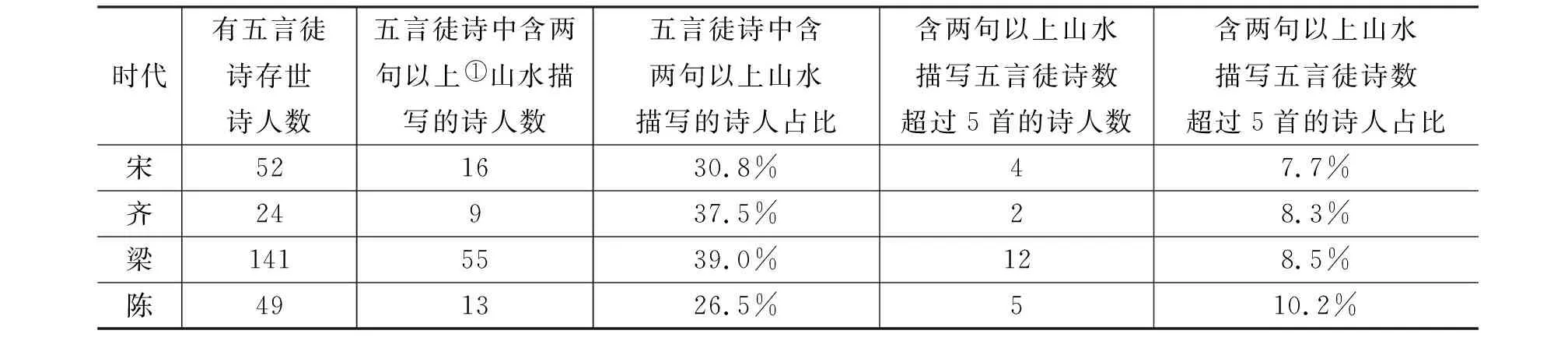

根据逯钦立辑校《先秦汉魏晋南北朝诗》,我统计出宋、齐、梁、陈四代有五言徒诗存世的诗人数量及其作品中含有山水描写的诗人的比例,归纳列表如下:

表一 宋、齐、梁、陈五言诗中含有山水描写的诗人数量与比例

① 单句写景可能是对偶的需要,不一定实际写景;两句及两句以上的写景往往比较稳定。因此本文统计诗作是否存在山水描写,以具有两句及以上为标准。

表一数据中,南朝时期有山水描写的诗人占比总体上呈上升趋势,其中亦有曲折。从刘宋到萧梁,有山水描写的诗人占比呈逐步上升趋势,梁代的比例最高。陈代有所下降,其中原因与当时咏物诗、艳情诗大盛有关。表一未将咏物诗包含在内,而陈代很多诗人恰恰只有一两首咏物诗存世,因此也能够见出陈代山水表现在整体创作中的比重有所下降。但表格右侧两栏统计了含山水描写的作品在五首以上的诗人数及其比例,从宋到陈呈逐渐上升趋势,一定程度上说明南朝运用山水描写相对较多的诗人队伍在逐渐扩大。

具体来看,刘宋时期集中表现山水的主要是谢灵运、鲍照、江淹等个别诗人。根据我的统计,刘宋时期有山水描写的诗人大部分只有1到2首山水作品存世,而谢、鲍、江三人每人都有超过20首。因此,在肯定刘宋山水艺术勃兴的同时,还需要关注当时山水诗艺可能尚未普及的事实。谢灵运是南朝山水诗之开宗,也是南朝第一个大量写作山水题材的诗人。他的山水创作基本集中在其两次被外放(永嘉太守、临川内史)和归乡(始宁)闲居期间,以行旅、游览题材为主,是其生活的真实记录。例如,谢灵运前往永嘉的途中有一系列记录旅途的作品:《永初三年七月十六日之郡初发都》《邻里相送方山》《过始宁墅》《富春渚》《初往新安至桐庐口》《夜发石关亭》《七里濑》;前往临川任内史的途中也有同样形式的诗歌:《初发石首城》《道路忆山中》《入彭蠡湖口》《登庐山绝顶望诸峤》《初发入南城》。这些作品具有纪行组诗的性质,是对旅行轨迹的书写,具有十分强烈的个人化特色。而谢灵运回乡闲居过程中的游览诗也是诗人自我生活方式的反应和记录。与谢灵运相似,鲍照、江淹的山水创作大部分也是基于旅行、游览的经历。鲍照的山水创作多写于往返于都城和宗王幕府之间的旅途,江淹的山水多写于被贬吴兴令的过程中。因此,刘宋时期山水创作与诗人个人生活结合得比较紧密,而创作山水诗较多的诗人之间有时间的间隔,各自的创作是比较独立的。这样一来,刘宋时期虽然有数量较多的山水诗作,但没有形成明显的诗人群体和创作习惯。

到萧齐时期,虽然山水创作的数量没有明显的提升,但集中描写山水的诗人比例有所增加,创作的方式也开始有所变化。萧齐诗人中写山水最多的是谢朓。谢朓的创作既有集中表现景物特征的典型山水诗,如《晚登三山还望京邑》,也有与同僚、友人往来的赠答、酬和之作,其中包含了对山水的描写,例如《别王丞僧孺诗》《和王长史卧病诗》《和刘中书绘入琵琶峡望积布矶诗》等。与此同时,在谢朓生活的时代,作品中有山水描写的诗人开始出现一定的群体性特征。如王俭、王融、刘绘等人,大部分都是与谢灵运游处之人,他们的山水诗作数量虽不多,但却呈现出比较一致的特点,即山水描写多出现在与他人交流的作品中,而非孤立的创作,例如王俭《后园饯从兄豫章诗》、王融《栖玄寺听讲毕游邸园七韵应司徒教诗》、刘绘《入琵琶峡望积布矶呈玄晖诗》等。因此,与诗人队伍扩大相适应的是山水对其他题材的渗透。齐代的山水不仅出现在游览、行旅诗中,还更多地进入了赠答、酬和等题材,开始跃出个人写作的范围,进入到了诗人间的交流中。

萧齐享国日短,很多诗人到梁代依旧有创作,例如萧衍、任昉、沈约等人。因此,在赠答酬和的作品中写山水的习惯从齐代延续至梁代,是齐梁之际共同的创作现象。在此基础上,梁代的山水描写更成为一种习以为常的内容,诗人对山水的运用扩展到更广泛的题材中。当时侍宴、游赏、佛寺法会等活动的应制诗多有山水描写,例如刘孝绰《侍宴诗》(兹堂乃峭峤)、何逊《九日侍宴乐游苑诗为西封侯作》、萧纲《往虎窟山寺诗》等;而与节候相适应的游乐活动更是少不了描摹景色,因此山水渗透到多种应用型诗歌类别中,从诗人间的双向往来扩展到更大的群体活动里。与之相伴随的是创作群体的进一步扩大,从萧纲、萧绎等皇族诗人,到刘孝绰、庾肩吾这样的文学侍从,再到何逊这样出身相对较低而奔波于宦途的诗人,都有不少对山水进行描绘的诗作。并且梁代存有山水诗作的诗人之间多有往来,有的诗人群体是围绕一位君主或宗王身边形成的文学集团,例如梁简文帝萧纲、梁元帝萧绎等人身边的文人群体。山水之色多出于这些交游密切的诗人之手。梁代诗人的山水创作比较零散,但同时也更普遍化、日常化,往往不是在一时一地集中创作,而是根据需要,在不同的场合、根据不同的见闻和体验来描摹物色,增大了山水出现在诗歌中的可能性。

陈代有山水描写的诗人比例有所下降,但数量集中的诗人比例依旧有所提高。这些诗人根据身份的不同,对山水描写的使用也有所不同。像江总这样得君主赏识的诗人,其山水描写大都在宫廷池苑之中,具有现实的交流、酬和功能;而像阴铿这样身份相对低一些的诗人,则有更多个人化的山水描绘。从整体上看,到陈代,山水描写已经成为一种十分常见的创作方式。山水既是一种独立的审美对象,更是很多诗人创作时难以缺少的一个重要的层次。

通过以上的梳理可以看出,南朝的山水描写经过了一个逐渐普及的过程。刘宋时期山水诗虽有不少创作,但大都属于诗人独立、有针对性的集中创作,山水诗法尚未普及。随着齐梁诗人将山水写入用于交流的诗歌中,这种新的审美对象逐渐在更广泛的题材中得到使用。伴随诗人群体的扩大和不断的艺术积累,山水成为普遍的表现对象,其对于诗歌史的意义不仅在于其本身在审美上的独立,同时也包括其作为一个有机组成部分进入更多诗歌所带来的艺术创变。

二

以往谈及南朝山水诗的兴盛主要关注审美、体物方式的变化,但还不能完全解释山水为何一开始集中出现在个别诗人的作品中,而后来又逐渐为更多人所接受。山水描绘渗透到多种题材中的原因,除了诗人的艺术追求外,也与诗人的政治身份、生存状态有关。因此,以下讨论外部因素对南朝山水描写的影响。

刘宋时期大力表现山水的并非“循迹沧州”的诗人,而是像谢灵运、鲍照、江淹这样在政治漩涡中挣扎的诗人,这一现象值得注意。谢灵运的山水描写往往与对情、理的表述一同出现,以往学者谈到这一问题大都将之视为谢灵运山水诗不够成熟的反映。葛晓音先生在《山水田园诗派研究》中有所推进,谈出了谢灵运山水诗中“说理”的部分也是他对于山水之“新意”的领悟,不完全是“玄言的尾巴”。在此基础上如果再从诗人政治遭遇的角度分析,还会发现这种表达方式与诗人的实际经历和思想状态有一定联系。谢灵运永初三年(422)因与庐陵王刘义真“周旋异常”,被权臣徐羡之、傅亮出为永嘉太守,在去永嘉途中和太守任上创作了很多山水与情理相结合的诗歌,既表现山水,又充分言说自己的心迹。例如,他在去永嘉途中泛舟富春江时有一首《富春渚》:

宵济渔浦潭,旦及富春郭。

定山缅云雾,赤亭无淹薄。

溯流触惊急,临圻阻参错。

亮乏伯昏分,险过吕梁壑。

荐至宜便习,兼山贵止托。

平生协幽期,沦踬困微弱。

久露干禄请,始果远游诺。

宿心渐申写,万事俱零落。

怀抱既昭旷,外物徒龙蠖。

这首诗是写自己在富春江上行进的过程,以景色起,写定山、赤亭渚的山水云雾。而后笔锋一转,回忆了自己“平生协幽期,沦踬困微弱”的经历,将此番旅途视作“远游”,并申明“贵止托”的境界。诗中的山水某种意义上是诗人的心灵寄托,也是诗人在困蹇之时寻找的一种精神出路。不过,谢灵运并非“真隐士”。葛晓音《山水田园诗派研究》中曾提到:“联系他(谢灵运——笔者注)的政治生涯来看他在诗中所反复吟唱的‘量分高退,反身草泽’,很容易使人怀疑他是否真能做到摆落尘滓,归心自然。历来治文学史者很少有人承认谢灵运的游放山水是真隐,原因也在这里。”谢灵运的山水创作是其思想矛盾的一种反映。他在永嘉太守任上时常出游,也有不少山水创作。出游本是诗人自身的兴趣,其对山水的表现从情理上讲应当比较纯粹、清净,而实际的创作并非如此。谢灵运在永嘉有 “我志谁与亮,赏心惟良知”(《游南亭》)这样的句子,其中包含着强烈的忧愤之情。所以说,谢灵运的山水书写与其对自身遭遇的不满是相生相成的,诗人致力于开发山水之奇并不完全出于爱好,更重要的是发泄内心的不平之气,在山水中努力地寻求精神上的平衡。谢灵运外放回乡后有一首《还旧园作见颜范二中书诗》,其中有“投沙理既迫,如卬愿亦愆。长与欢爱别,永绝平生缘。浮舟千仞壑,揔辔万寻巅”这样的说法,表现出强烈的挫败感和执拗之性。“浮舟千仞壑”的生活有一种反抗现实的意味,而过程中对山水的大量表现是诗人寻求精神出路的方式。鲍照、江淹的山水创作也有类似的情况,多与仕途失意、贬谪外放有联系,只是鲍照、江淹的门第出身明显低于谢灵运,缺少谢氏的政治优越性,也没有那样显露的性格棱角,他们在描绘景象的同时更多地流露出忧伤与悲叹,而不是谢灵运式的忧愤与玄理。

因此,刘宋时期大量描绘山水的诗人在主观上并没有强烈的隐退愿望,反而是希望在政治上有所发展,但现实的残酷性往往使诗人处在两难的境地。在这种情况下,诗人一边思考出处进退的问题,同时将这种思考与自己出行、游览的经历相结合,形成了比较个人化的景象描绘方式。这些作品大都不是写给他人的交流之作,而是诗人自己用以表明心迹、寄托情怀的载体,所以在当时,山水艺术的勃兴与其创作的相对独立是同时存在又并不矛盾的。

齐梁时期的山水创作开始从独立走向交互,其过渡的痕迹在谢朓身上体现得比较明显。谢朓是南齐时期表现山水最多的诗人,他的山水诗作既有谢灵运、江淹式的集中创作,也有不少与友人往来的酬赠诗。根据曹融南《谢宣城集校注》中的作品编年,谢朓在竟陵王萧子良、随郡王萧子隆等人身边游宦时,所写山水大都是与“西邸文人”或荆州同僚的酬和、赠答诗,例如《和别沈右率诸君诗》《和王长史卧病》《冬绪羁怀示萧咨议虞田曹刘江二常侍诗》等。《和别沈右率诸君诗》是谢朓离开建康去随郡王萧子隆身边任职时回赠沈约、范云、王融、刘绘等人的离别诗,是诗人群体的集体创作成果之一,具有很强的交流性。这种创作方式是谢朓所在的文人群体所习惯的,诗歌的往来能够表达诗人间的友谊,而山水在诗人们的笔下成为了抒发情感的外在物质寄托。之后,谢朓比较集中、独立地写作山水是在齐建武二年(495)出为宣城太守以后,约有二十首作品。这些作品的山水与情思并重,与谢灵运在外放中的创作方式比较相似。谢朓到宣城任太守,与齐明帝萧鸾政变前后险恶的政治环境不无关联,他自己在《京路夜发》中说“敕躬每局蹐,瞻恩惟震荡”,也是一种委婉的流露。从谢朓到宣城的山水诗作来看,虽然诗人较谢灵运稍显豁达,有“既欢怀禄情,复协沧州趣”的表达,但内心深处还是有 “心迹苦未并”(《始之宣城郡》)的忧伤,与谢灵运“心迹犹未并”(《初去郡》)相呼应。因此,诗人在郡内游赏山水,不仅是兴趣使然,也是一种“消忧”之法,也是对谢灵运山水创作方式的一种延续。但谢朓即使身在宣城,有的写景之作也属于与他人的唱和诗,例如与刘绘的一组赠答诗《入琵琶峡望积布矶呈玄晖诗》(刘绘作)和《和刘中书绘入琵琶峡望积布矶诗》(谢朓作)。刘诗以琵琶峡所见之景寄赠,作品直接从景色入,以感慨结;谢朓的和诗从自己的经历讲起,逐渐言及景色的奇特,最后再以感慨结。一位诗人将旅途的所见所感通过情景描写传递给另一位诗人,另一位诗人再根据自己的经历回寄,山水描写便在诗人间传播、流动,成为写作的习惯。

谢朓的创作情况是山水描写从独立走向交互的典型例证。在萧齐时期,像谢灵运在永嘉和临川、江淹在吴兴、谢朓在宣城时期那样集中、有针对的山水创作方式逐渐减少,而具有交流性的诗作中出现山水的概率在逐渐增加。这一变化的缘由与诗人生存、创作方式的改变有直接关系。谢灵运、江淹、谢朓等人对山水的集中写作都与政治挫折有关,尤其是遭遇贬谪以后。贬谪外地客观上将诗人与亲友分离,情感上的痛苦往往需要通过一定的渠道来抒发,对山水的描绘和寄托就成为诗人的重要艺术选择。而萧齐以后,文人被贬黜、外放的情况比较少,促使诗人大量、集中创作山水诗的客观生存环境逐渐消失,诗人独立写作山水诗的情形也就相应减少。

代之而兴的是山水描写在交互型创作活动中的广泛使用,不仅包括赠答、酬和,还包括齐梁时期逐渐增多的应制诗。

首先,在酬赠诗中写山水或将写山水的诗用于酬赠成为齐梁诗人的普遍创作习惯。这种习惯与诗人的交流范围有关。例如,永明时期因竟陵王萧子良“礼才好士,居不疑之地,倾意宾客,天下才学皆游集焉。善立盛事,夏月客至,为设瓜饮及甘果,著之文教”,身边围绕着一批文士,游处于鸡笼山西邸。正因为有了交流的渠道和环境,诗人之间时常在一起切磋诗艺,也有很多诗歌往来,逐渐形成了用作品交流的习惯。这种习惯的其中一种反映是,即使诗人暂时离开群体,所写的羁旅行役诗也具有寄赠的性质,而不像刘宋诗人那样主要是个人创作。沈约在永明末出守东阳途中有一首《新安江水至清浅深见底贻京邑游好》:

眷言访舟客,兹川信可珍。

洞彻随清浅,皎镜无冬春。

千仞写乔树,百丈见游鳞。

沧浪有时浊,清济涸无津。

岂若乘斯去,俯映石磷磷。

纷吾隔嚣滓,宁假濯衣巾。

愿以潺湲水,沾君缨上尘。

诗歌写在去东阳的途中。诗人此番旅途多少有不得志之感,将这首行旅诗赠给在建康的“游好”以示己志。诗人描绘了新安江水清浅见底,峰仞、乔木、游鱼悉数可见的美景,又从景象引申开去,用《渔父》的典故,联想到与世浮沉的人生态度。诗歌中的景象既是诗人希望寄给友人的新奇之物,同时也是表情达意的载体。这种在个人行动中写景寄赠的方式在齐梁时期十分普遍,梁代著名山水诗人何逊的很多作品都是用这种方式写出来的,例如《入西塞示南府同僚诗》《南还道中送赠刘咨议别诗》《春夕早泊和刘谘议落日望水诗》《日夕出富阳浦口和朗公诗》等等。诗人在暂时离开群体独自宦游时,山水对于远方的友人是一种具有新鲜感的内容,属于诗人可以“赠送”之物,也是诗人间能够共同欣赏的审美对象。因此诗人习惯在与友人的唱和中用山水来表情达意,山水进入诗人间交流活动的程度逐渐加深。

其次,齐梁诗人所表现的山水以其丰富、优美的特点,能够满足游赏活动的需要,被应制诗所吸收,甚至成为颂美的一部分。杜晓勤先生在讨论齐梁士人生活方式与山水诗风之关系时注意到:“由于齐梁士族普遍身体羸弱,不堪远行,加上也没有开发山川的社会风尚了,所以他们并不愿冒风险到深山丛林中去寻幽觅奇,而是多在青山秀水、园林池沼中徜徉。因而,他们的山水诗中便不再有大谢式的深秀奇险之景,而是多写青山秀水、花鸟禽鱼等近人景物,呈现出清新、秀美、明丽的美学风格。”这种美学风格是当时士人普遍习尚的,其中凸显的山水美感具有很强的赏玩性,能够满足游赏者的需要。这种需要是指审美上、甚至是形式上的需要,因此使山水能够被当时日益增多的应制诗所吸收。有山水描写存世的齐梁诗人,大都有写山水的应制诗。这些诗作是诗人们随从君主、宗王等人游宴时的应景之作,多以描写游赏活动和环境为主要内容。作品中的山水往往具有柔和、优美、精致的特点,符合贵族群体的需要,能够起到赞美游宴活动的目的。例如:

《三日侍兰亭曲水宴诗》

庾肩吾

策星依夜动,銮驾总朝游。

旌门临苑树,相风出凤楼。

春生露泥泥,天覆云油油。

桃花舒玉涧,柳叶暗金沟。

禊川分曲洛,帐殿掩芳洲。

踊跃赪鱼出,参差绛枣浮。

百戏俱临水,千钟共逐流。

庾诗中的景象十分细致,露水、云朵、桃花、柳叶,都是常见又优美的景物,用以装饰曲水流觞的宴会,显得更加精美、典雅。进入应制诗视野的山水主要作为装饰、欣赏的对象,而不是寄托情怀的载体,在拥有更广泛的创作群体的同时,也出现一定的重复现象。齐梁游宴应制诗中大量表现花鸟虫鱼的诗句,情态、意趣多有相似。这种重复是诗人客观描述景物的结果,却又使得这些景象习惯性地被写进诗歌中,从而形成了常态化的山水描写方式。

陈代诗人的山水描写方式基本继承了齐梁,只是有一点不同,由于咏物诗的兴盛,吟咏山水的作品占比有所下降,在应制诗中也大量地出现咏物应制的情况。但在当时,山水亦是吟咏的对象,从这一点上看,山水在齐、梁、陈几代总体上逐步普及、影响诗人创作的程度逐渐加深。

从上文的论述可以看到,山水描写在南朝经历了一个从独立创作走向交流性、功用性创作的过程。刘宋诗人受政治环境和个人遭际的影响,在失意、独处的情况下更多选择有意识地集中创作山水诗。而齐梁以后,诗人独立写作山水的需求逐渐被相互交流的习惯所代替,诗人的山水创作与赠答、酬和等作品紧密地联系在一起。更进一步的是,优美、雅致的山水物色进入了应制诗的创作视野,具有了形式化、装饰性的审美意义,伴随齐梁陈之际大量的游宴活动,渗透入更广泛的诗歌创作中。

三

在南朝梁陈时期逐渐增多的、被以声律的五言诗中,写景联是重要的组成部分。这些逐渐律化的五言诗属于不同的题材,创作的情景也不同,但往往包含至少两句(一联)景物描写。这种习惯延续至隋唐,成为近体诗的常见创作方法。那么律化五言诗的写景习惯是如何形成的呢?通过上文的讨论,我以为,近体诗写景联的使用习惯与南朝山水描写的题材渗透、诗人对山水的表现方式有一定关联。

首先,南朝的山水描写在题材渗透过程中,逐渐成为一个比较独立的艺术层次,且具有了比较稳定的表达模式。

山水描写的题材渗透是从刘宋时期就开始的。谢灵运的笔下,山水已经开始进入有咏怀性质的作品中。以往研究谈及谢灵运山水诗“有句无篇”的问题时,往往用《过始宁墅》《登池上楼》等作品中精美的写景“白云抱幽石,绿筱媚清涟”“池塘生春草,园柳变鸣禽”等来与其他说理言志的句子相对照,讨论二者没有充分融合的原因。其实,从另一个角度看,这些作品大都不是主要写景的,而是以言志为主,诗作中写景句的占比远小于抒情句。山水在这些作品中往往起到翻出新意、开拓新的艺术层次的作用。诗人的手法虽欠圆融,却提示出一种重要的创作方式——将山水引入情感表达中,使作品更加丰富,抒情更加有力。举例来讲,谢灵运在离开永嘉时有一首《初去郡》:

彭薛裁知耻,贡公未遗荣。

或可优贪竞,岂足称达生。

伊余秉微尚,拙讷谢浮名。

庐园当栖岩,卑位代躬耕。

顾己虽自许,心迹犹未并。

无庸妨周任,有疾像长卿。

毕娶类尚子,薄游似邴生。

恭承古人意,促装返柴荆。

牵丝及元兴,解龟在景平。

负心二十载,于今废将迎。

理棹遄还期,遵渚骛修坰。

溯溪终水涉,登岭始山行。

野旷沙岸净,天高秋月明。

憩石挹飞泉,攀林搴落英。

战胜臞者肥,止监流归停。

即是羲唐化,获我击壤情。

这首诗主要表达诗人对自身经历的审视与思考,具有明显的咏怀意味。前半部分一直到“于今废将迎”,都是在探讨出处去就的问题;从“理棹遄还期”开始进入对归程的描写。这里的“归程”既是从永嘉回乡的路途,也含有寻找精神归宿的意义。“野旷沙岸净,天高秋月明”一句的出现使诗歌在前文铺垫的基础上境界豁然阔大起来,天地宽广,犹如诗人的内心得到安宁和平静一样,明明如月,朗照归程,后文的抒情也就自然地带出了。因此,精致的写景句具有丰富诗歌艺术层次的作用,能够开出新的意境。

但山水描写稳定地进入五言诗是在齐梁以后。因为刘宋时期写景句在作品中的位置和诗人的构思具有比较强的个性和随机性,没有一定的规律可循;而齐梁以后含写景句的诗作逐渐出现了可归纳的结构模式。

最简单的是全篇写景,例如萧纲的《晚春诗》《秋晚诗》等作品,直接突出景象的特征,但不包含诗人情感的抒发。其次是先写景、再抒情的双层模式,例如:

《秋夜诗》

萧纲

萤飞夜的的,虫思夕喓喓。

轻露沾悬井,浮烟入绮寮。

檐重月没早,树密风声饶。

池莲翻罢叶,霜筱生寒条。

端坐弥兹漏,离忧积此宵。

这种模式中,山水描写的占比较大,且往往从细处开掘。再进一步便是“背景—山水—情感”复合模式,举例来看:

《晚登三山还望京邑》

谢朓

灞涘望长安,河阳视京县。

白日丽飞甍,参差皆可见。

余霞散成绮,澄江静如练。

喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。

去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。

佳期怅何许,泪下如流霰。

有情知望乡,谁能鬒不变?

《春夕早泊和刘谘议落日望水》

何逊

旅人嗟倦游,结缆坐春洲。

日暮江风静,中川闻棹讴。

草光天际合,霞影水中浮。

单舻时向浦,独楫乍乘流。

娈童泣垂钓,妖姬哭荡舟。

客心自有绪,对此空复愁。

《晚日后堂诗》

萧纲

幔阴通碧砌,日影度城隅。

岸柳垂长叶,窗桃落细跗。

花留蛱蝶粉,竹翳蜻蜓珠。

赏心无与共,染翰独踟蹰。

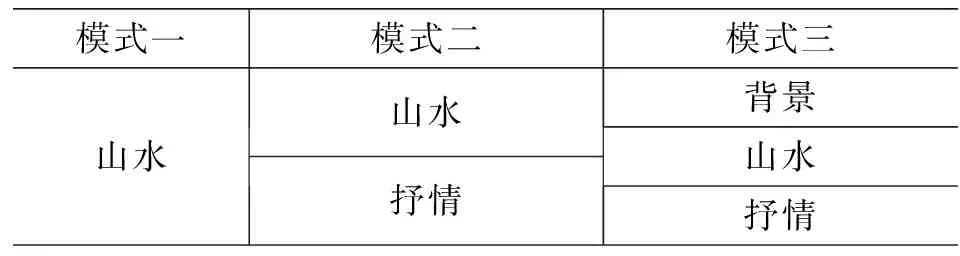

谢诗先铺垫登山愿望的背景,然后引出景物描写,与紧随其后的怀乡之情相对照;何诗先写创作的缘由,是因为“嗟倦游”,所以“坐春洲”。继而从目中所见写开去,写出了“草光天际合,霞影水中浮”这样精致的山水诗语,而后继续铺垫往来行舟,最后以愁绪结尾;萧诗开头紧扣诗题,中间四句将景物写得极其细致,最后略表孤独之情。三首诗的篇幅逐渐收紧,“背景—山水—情感”的顺序逐渐突出。在这种创作模式中,写景是抒情的前奏,而诗人又会着力于对景物的特征进行细致的呈现,使山水之美具有了一种突出的艺术效果。以上三种模式用示意图表示即图一:

模式一模式二模式三山水山水抒情背景山水抒情

图一

南朝山水诗的三种表达模式

这三种模式在齐梁陈时期基本是并存的,但第三种复合模式最为普遍。

模式一、模式二中山水的比例都比较高,容易导致写景细碎或内容不平衡的问题。前人所批评的南朝“绮碎”诗风,也包括对物象的过度描摹,模式一、二较容易出现这样的问题。模式一中完全用写景支撑全篇,而又缺乏对新奇山水的开发和呈现,内容往往单调、重复。模式二中山水的比例往往过高,如上文所举萧纲《秋夜诗》,写景有余而抒情不足,容易流于过分精细琐碎的描写,而缺乏充沛的情感。

模式三有对背景的介绍,更能够适应不同题材的作品,诗人可以根据创作情景设置背景铺垫,再引出山水描写。例如在游览诗中先说明出游的背景“江皋倦游客,薄暮怀归者。扬舲浮大川,惆怅至日下”(谢朓《和何议曹郊游诗二首》其二);在旅途赠友人的作品里先讲旅行的状态“我行朔已晦,溯水复沿流。戎伤初不辨,动默自相求”(何逊《还渡五洲诗》);在将前往寺庙的诗中先言庙宇之出尘“尘中喧虑积,物外众情捐。兹地信爽垲,墟垄暧阡绵”(萧纲《往虎窟山寺诗》);在侍宴应制诗中先交代游宴的情形“副君德将圣,陈王才掞天。归来宴平乐,置酒对林泉”(庾肩吾《侍宴宣猷堂应令诗》)等等。这样一来,模式三就具有了比较强的题材适应性。与此同时,在“背景—山水—情感”复合模式中,写景与抒情的比例相对比较协调。这一点与齐梁陈时期新体的兴起、诗歌篇幅的收缩有关。从篇幅上看,谢灵运、鲍照等人的山水诗作大都比齐梁以后的诗人长。齐梁诗人试验新体的过程伴随着对篇幅的限制,当时有写景句的五言徒诗大都在六句到十二句之间。模式三所对应的作品一般多用八句、十句、十二句体。其中,作背景铺垫的句子一般是两句或四句,写景句两句到四句,抒情部分亦然。这样的分配相对比较协调,也能够使有限的篇幅呈现不同的层次转换。因此,模式三在南朝齐梁陈几代使用范围最广,其中的写景方式也为更多诗人所接受,形成了比较稳定的创作方式。

其次,山水描写基本以对偶形式出现,比较适宜在近体诗的中间部分使用。

与景物有关的对偶形式在《诗经》《楚辞》中就有萌芽,汉魏两晋时期数量逐渐增多,但描写景物的对偶句主要还是从谢灵运开始的。林静《谢灵运山水诗对句艺术探微》一文对谢灵运的对偶句在句法结构上的创新进行了详细论述,注意到了谢灵运“积极探索五言写景技巧,推动对偶艺术的成熟”的贡献。谢灵运的艺术探索不仅使五言诗表现山水的能力得以提升,还为山水描写进入近体诗成为一个重要部分奠定了基础,这一点林文没有展开论述。清人赵翼《瓯北诗话》有言:“自谢灵运辈始以对属为工,已为律诗开端。”谢灵运的努力使描写山水的对偶句更加艺术化,更具有工整、精致的特点,这是“为律诗开端”的一种努力。但与此同时,还有一点容易被忽略,那就是这种努力将山水与对偶紧密地关联起来,使山水在绝大多数情况下以对偶的形式出现在诗歌中。上文谈到在齐梁陈时期大量使用的“背景—山水—情感”模式中,“背景”与“情感”大都用散句,而山水基本为偶句,在形式上构成偶散结合的面貌。举例来看:

《山庭春日诗》

江总

洗沐惟五日,栖迟在一丘。(散句)

古楂横近涧,危石耸前洲。(偶句)

岸绿开河柳,池红照海榴。(偶句)

野花宁待晦,山虫讵识秋。(偶句)

人生复能几,夜烛非长游。(散句)

写景句出现在作品的中部位置,诗作的句式配合呈现“散—偶—散”的特点。先用散句写作诗的起因是休沐闲暇居于山中庭院;继而用三组偶句表现出花树虫石的姿态;最后由景及情,感慨人生苦短。散句与偶句的转换与意义层次的变化是同步的,诗歌由介绍背景的散句到描写山水的偶句,实现了情景的深入;而后又从偶句过渡到抒情的散句,进入更加自由的情感表达中。这样的方式能够使诗歌在平衡分配内容的同时在形式上富于变化,从而具有较强的艺术生命力。因此,在谢灵运之后,齐梁陈诗人大量使用对偶山水描写,在使对偶句不断精细的同时,还利用山水对偶句的形式特征为近体诗寻找比较稳定的篇式。

因此,近体诗写景联所具有的稳定位置和句式是基于大量的艺术实践。写景句由于在产生之初即具有对偶特征,往往被置于作品的中前部,使诗歌具有均衡的内容分配和富于变化的句式,从而具备了更强的仿效、推广的可能性。

综上所述,山水描写在南朝经历了从独立创作到交流创作的过程,其中伴随着诗人生活方式、政治身份的变化。山水描写的逐渐普及使之渗透进多种具有交互作用的诗歌类型中,如赠答、酬和、应制等等,从而使其在审美上更加具有客观性和形式化的意义。与此同时,南朝山水诗作的普及还伴随着创作模式的逐渐稳定,尤其是凸显了一种“背景—山水—情感”复合模式,不仅具有较强的题材包容性,内容的分配也较为均衡,成为一种可以效仿、具有推广意义的模式。其中,山水描写强烈的对偶特征使之稳定在诗歌的中部靠前位置,成为一个重要的组成部分,促使诗作形成明显的偶散结合的句式,在形式艺术上更加丰富。因此,跃出“山水诗”的范畴,讨论“山水”作为一个艺术层次在南朝的普及、渗透情况,能够在更广泛的意义上发掘“山水”这一外在的审美对象对诗歌创作和艺术面貌的影响,还能够进一步探讨前人未深入的诗歌史问题。