实际控制人持股变动效果分析

——基于创业板的统计数据

2018-10-12赵淑芳

赵淑芳

(1.南开大学 经济与社会发展研究院与中国科学技术发展战略研究院联合博士后工作站,北京 100038;2.内蒙古财经大学,内蒙古 呼和浩特 010051)

一、研究背景

随着我国资本市场的快速发展,越来越多的上市公司实际控制人选择直接持股。截止2015年底共有492家创业板上市公司,其中实际控制人为自然人的创业板上市公司为443家,占总上市公司数量的90%。伴随着创业板市场的逐步发展,越来越多的实际控制人选择直接持有上市公司股份(邵帅、吕长江,2015),这种直接持股方式恰好为本文提供了实验环境。鉴于此,本文结合创业板的鲜明特征,选择了实际控制人为研究对象,对其持股变动的经济效果展开研究。这将为广大二级市场投资者提供决策依据,也有助于相关监管部门进行监控和规范市场,维护资本市场的正常运转。

本文的主要贡献:发现了我国民营上市公司新兴的持股结构安排,研究了自然人直接持股的经济后果,及其提升企业价值的路径,从股权安排的视角给出了完善公司治理结构的路径。

二、研究假设的提出

Faccio和Lang(2002)指出当公司中存在控制股东时,有可能会出现控股股东的侵占行为,而这种侵占行为在一定程度上会加剧代理冲突,增加代理成本,致使公司价值下降。由于我国对保护投资者的法律体系不够健全、完善,在一定程度上,加剧了实际控制人与中小投资者之间的代理冲突。由于实际控制人及高管有机会提前获知公司相关的财务信息,为了实现自身利益的最大化,他们依据相关的财务指标,决定是否增减持股份的可能性很大。持股数量的增减代表着他们对公司未来发展前景的态度,这对中小投资者的增减持行为会产生重要影响,也会成为他们投资决策的依据。孟海霞、卢子敏(2011);崔磊(2011)对产业资本股东的增减持行为进行了研究,在控股股东地位不发生变化的前提下,由于信息不对称,控股股东具有一定的信息优势。企业经营状况较好时,控股股东会逢低进入;当经营情况较差时,资产会逢高退出。统计结果显示,公司的市场价值与控股股东的增减持行为具有显著负向影响。基于以上分析,提出如下假设:

假设H1:实际控制人持股变动对公司业绩负相关。

随着创业板市场的不断发展,越来越多实际控制人选择直接持有上市公司的股份。与金字塔结构相比,在一定程度上,实际控制人选择直接持股,可以防止炒壳、卖壳等行为,实际控制人将会更加关注公司的长期经营业绩(邵帅、吕长江,2015)。通过实际控制人的内部监督,可以提高公司的治理水平,促进企业价值的提升。随着实际控制人直接持股比例的增加,现金流权与控制权分离度会越来越低,大股东的掏空动因也会降低。从股权结构的安排上看,直接持股可以减少此类行为的出现,进而提高企业价值。实际控制人选择直接持有上市公司股份,有利于企业产权与个人财产权捆绑;有利于个人风险与公司风险趋同(Fama和Jensen,1983);有利于大股东与中小股东利益绑定。这将会产生一定的激励作用,进而提升企业价值。邵帅、吕长江(2015)提出了实际控制人直接持有股份会提升价值,将个人财产与企业财产捆绑是有一定的激励作用。在创业板市场上,绝大多数是民营企业,大多数的实际控制人是企业主要的经营者和管理者,所以实际控制人的自身利益与企业利益存在着密切联系。因此,为了维护自身的利益,实现投资收益最大化的目标,他们有足够的动因去激励、监督管理层,一定程度上会缓解所有者和经营者之间的代理问题,降低代理成本,公司绩效的提高。王建文、李蓓(2012)对2006—2011年间所发生增减持事件进行了研究,对公告前后的市场反应进行了对比分析,结果表明,增持事件的市场反应不明显,但减持事件的市场效应比较明显。谢飞(2013)针对上市公司大股东的增减持市场反应进行了研究,研究结果表明,在大股东的增减持公告发布后,市场会有明显的反应。如果是增持公告,股票会出现正的累计超额收益;如果是减持公告,股票会有负的累计超额收益。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设H2:实际控制人增持比例与公司绩效正相关,或者无关。

假设H3:实际控制人减持比例与公司绩效负相关。

Demsetz&Lehn(1985)和 Kole&Lehn(1997)从不同角度进行了研究,证实了股权结构具有内生性的特征。有些学者用“一股独大”来形容我国的股权结构,这也说明了,控股股东所持有股份的数量较高,持股比例较稳定。因此认为,第一大股东持股变动情况的内生性问题相对较小。非控股股东的持股数量却有较大的变化。在不同阶段,他们会采取不同的措施,这种持股变动与上市公司的经营状况是息息相关的。换言之,非控股大股东的持股份额是内生于公司的业绩。国内有关民营上市公司的股权结构内生性问题的研究较少。但从上述分析可知,民营上市公司是存在股权结构内生性问题。大量研究文献证实了股权结构会对公司绩效产生影响。目前,上市公司股份大部分是流通股,流通股比例呈现逐年上升的趋势,实际控制人持有的股份能够在二级市场上买卖。通过对大股东减持行为的研究,发现减持效应具有一定的滞后性(楼瑛、姚铮,2008)。在公司绩效表现比较好的情况下,实际控制人也会愿意持有更多的股份,以期赚取更多的收益,并达到优化公司股权结构的目的。基于上述的分析,提出如下假设:

假设H4:公司绩效与实际控制人持股变动具有相互影响。

假设H5:公司绩效与实际控制人持股变动存在动态跨期作用。

三、研究设计

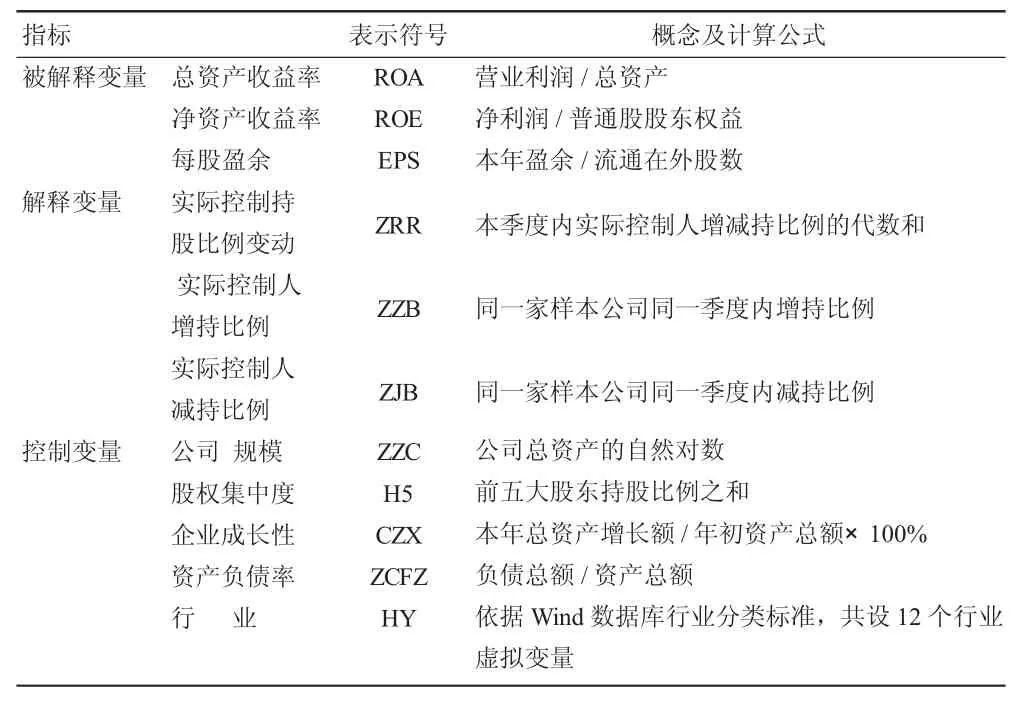

(一)变量选取

实际控制人持股比例变动:根据Wind数据库提供的重要股东二级市场交易明细及实际控制人明细,手工搜集而成。

公司绩效、企业成长性、公司规模、资产负债率和股权集中度,这些指标的选取标准参考高管持股变动效果的研究设计。

表1 变量一览表

(二)模型设计

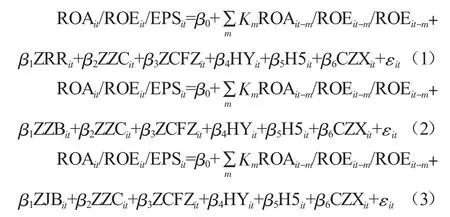

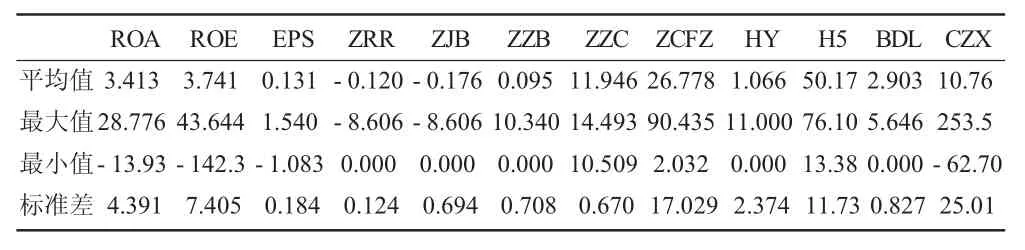

本文参考 Davidson、Rowe(2004)、周翼翔(2012)和王振山(2014)的模型的做法,建立了模型。

模型(1)、(2)(3)分别用于检验假设 H1、H2和H3。文中设定了以下模型。其中,yit表示公司绩效(ROA、ROE和 EPS),xit中分别代表实际控制人持股变动比例(ZRR),实际控制人增持比例(ZZB),实际控制人减持比例(ZJB)。Zit表示控制变量,包括公司规模、资产负债率、股权集中度、企业成长性和行业。其中模型(4)以检验假设H4,即检验公司绩效对实际控制人持股变动的反馈效应;模型(5)和模型(6)用以检验假设 H5,实际控制人持股变动与公司绩效间的动态跨期影响,其中 m、n≥1。

(三)数据来源

本文研究对象是创业板中实际控制人为自然人的上市公司,受IPO限售期、实际控制人类型及研究时间的影响,同时,为更清晰地观察实际控制人持股变动效果及其与公司绩效的动态跨期影响,本文选择了2010年6月31日前上市的公司,共计90家。剔除了不符合该条件的4家,共选取86家公司作为研究样本。对于会计期间的选取仍使用季度数据。即选取2013年第三季度至2015年第二季度数据。其中,实际控制人变动比例、增持比例、减持比例均根据Wind数据库提供的重要股东二级市场交易明细,手工搜集而成。其他相关指标的数据均来源于Wind数据库、上市公司各期季报、年报及深圳证券交易所网站。使用Eviews和Excel软件进行数据处理。

四、实证检验与结果分析

(一)描述性统计分析

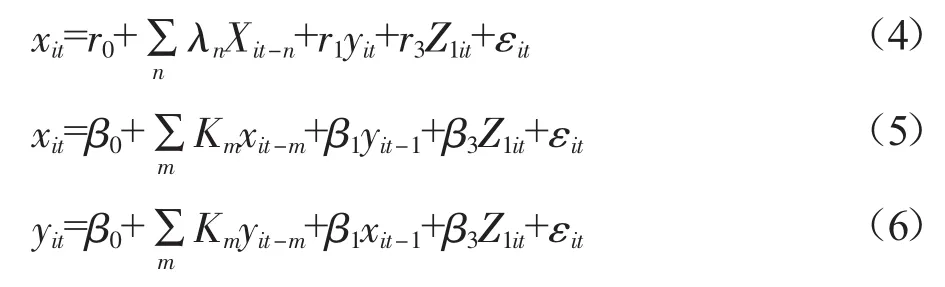

表2列出了各变量的描述性统计结果,从表2可以看出,实际控制人增持的最大值为10.34%,减持的最大值为8.6%,实际控制人的持股变动平均值为-0.12%,公司绩效替代指标平均值分别为3.413、3.741和0.131。其中总资产收益率的变动幅度最大,到达185.8%。

表2 各指标的描述性统计结果

(二)相关系数分析

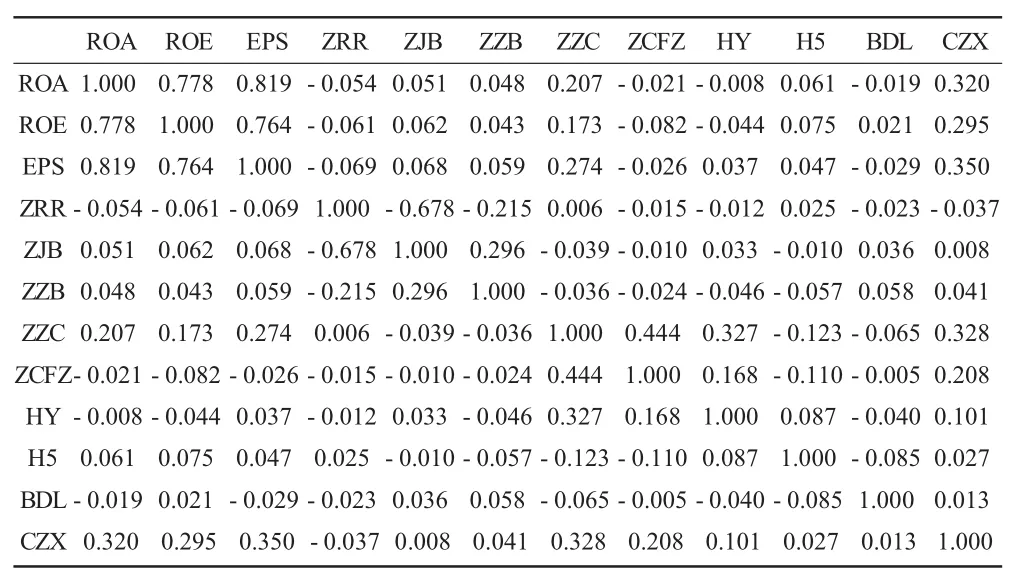

表3列出了各变量的相关性系数,从表3可以看出,绩效指标ROA、ROE和EPS的相关系数比较大,存在一定的相关性,其余各变量的相关系数都比较小,可以认为各变量不存在相关性。

表3 相关性系数

(三)实证结果分析

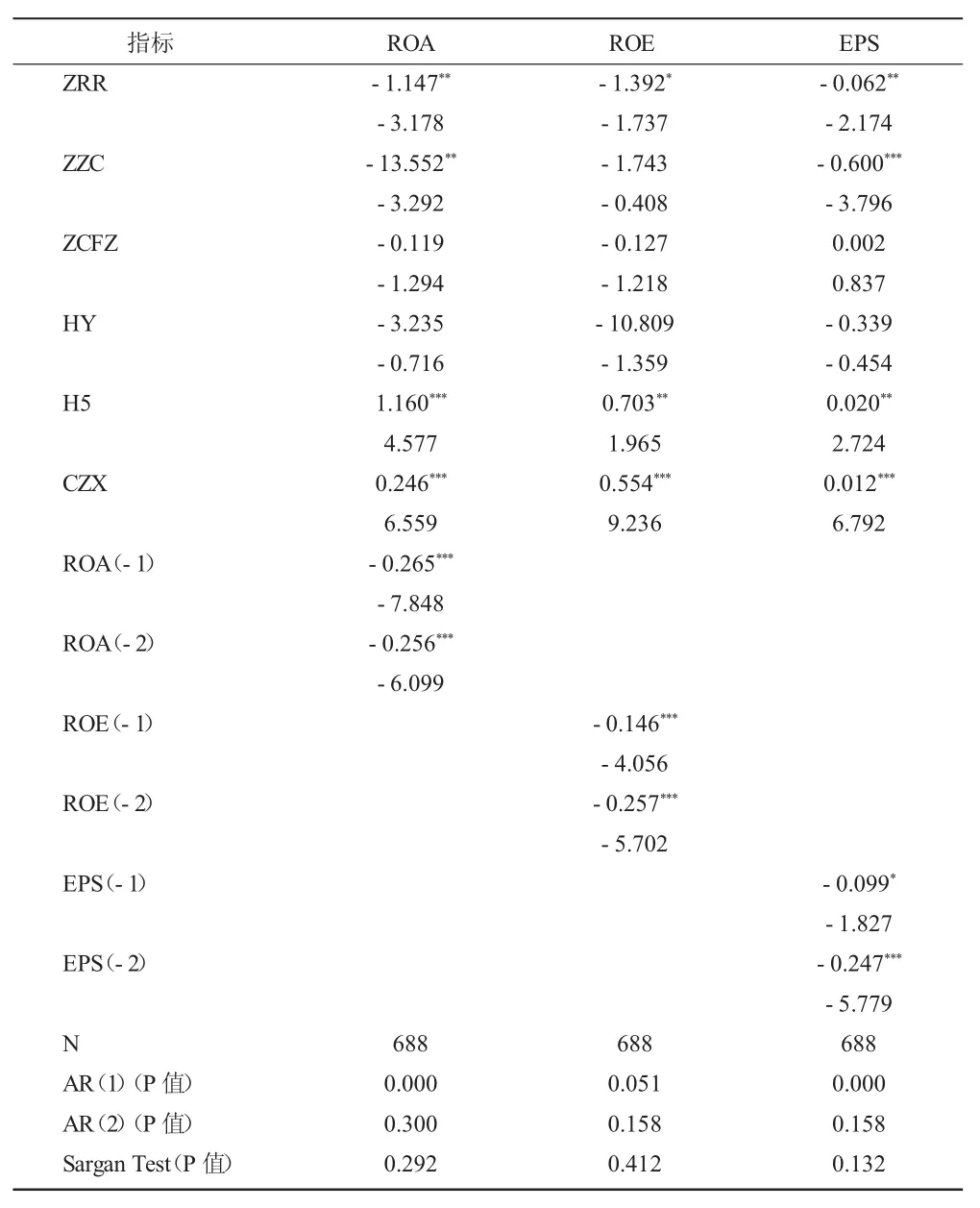

本文借鉴了Hu Izumida(2008)和Wintoki(2010)的做法,他们认为在滞后效应模型中,被解释变量的滞后期过长,会产生样本量减少及自由度损失等问题,而过短的滞后期,有可能带来样本选择性的偏差。一般情况下选滞后两期数据进行处理,即滞后两期足以捕获过去因变量对当期有关变量的影响。因此,在本文所使用的模型中,对被解释变量都进行了滞后两期的处理。表4汇报了模型(1)的系统GMM回归结果,检验实际控制人持股变动比例与公司绩效的影响,可以看出实际控制人持股变动比例与公司绩效有显著的负向影响,与ROA、EPS在5%水平下显著负相关,与ROE在10%水平下显著负相关。这也说明本结果具有一定的稳健性。验证了假设H1,产生负相关的原因,各家上市公司实际控制人持股的减持绝对额大于增持绝对额,从表2中JBL和ZBL的平均值也能看出,前者均值的绝对值大于后者。此外,成长性和股权集中度均与绩效指标显著正相关,企业规模对ROA和EPS的关系显著。

表4 实际控制人持股变动对公司绩效的影响

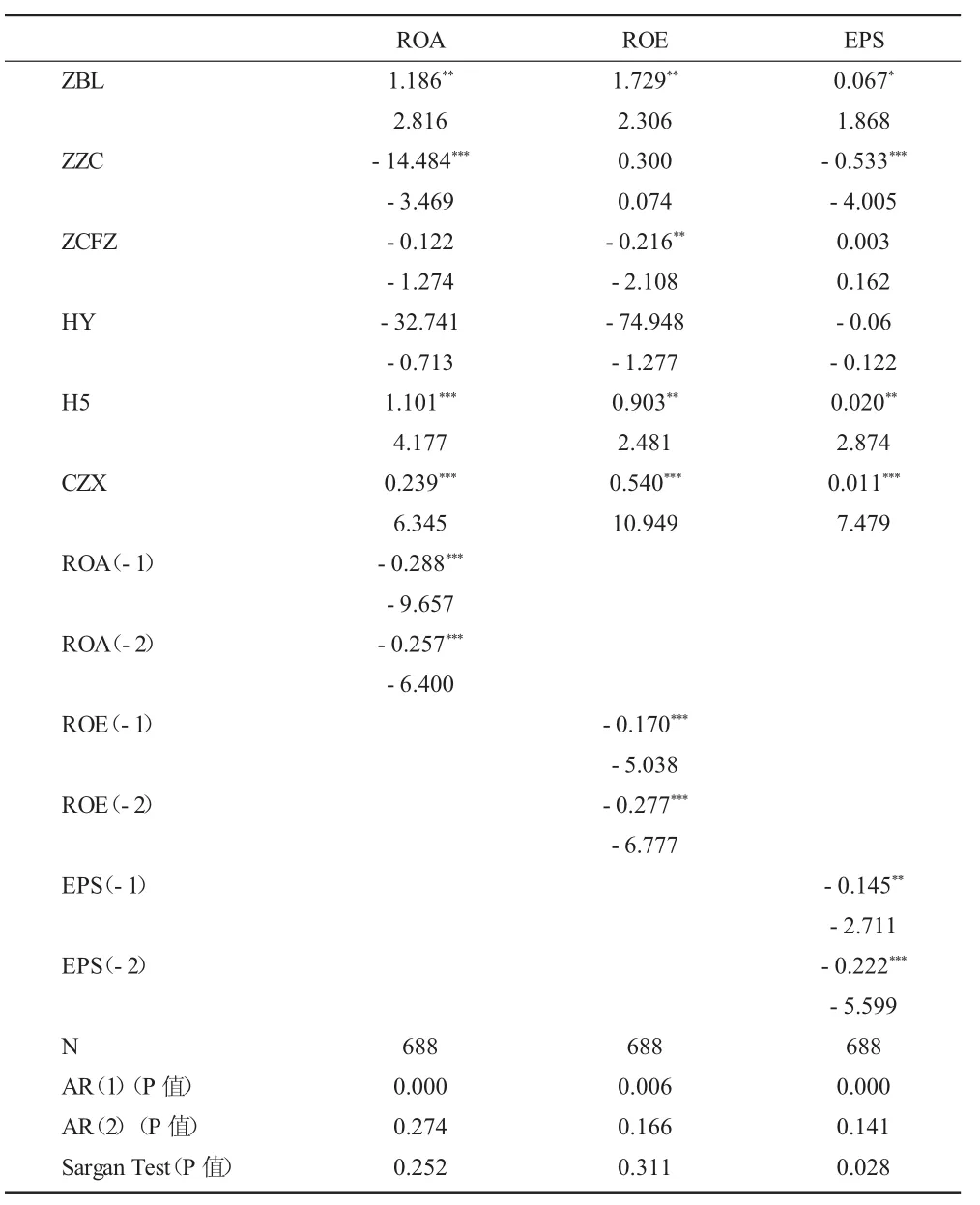

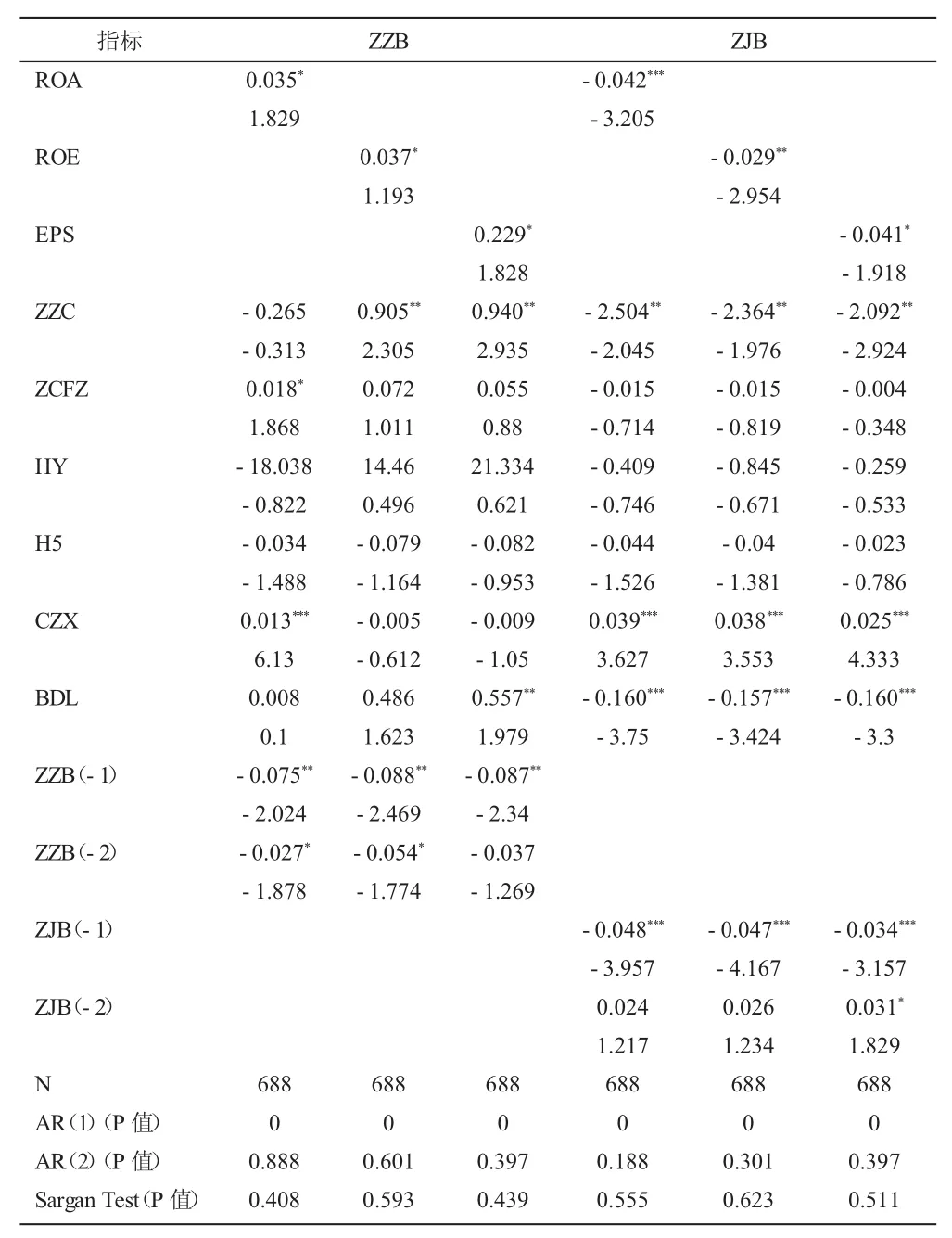

表5列出了模型(2)的实证结果,实际控制人增持比例与公司绩效的影响,实际控制人增持比例与公司绩效具有显著的正向影响,与ROA、ROE在5%的水平下均有显著正相关,与EPS在10%的水平下均有显著正相关。大多数的实际控制人在公司任职,是主要的经营者和管理者,实际控制人的自身利益与企业的利益存在着密切联系。二者回归系数为正,说明实际控制人对公司具有一定的支持效应(Friedman,2003)。实证结果与假设H2一致。股权集中度与成长性对ROA、ROE和EPS有显著的正向影响。

表5 实际控制人增持比例与公司绩效的影响

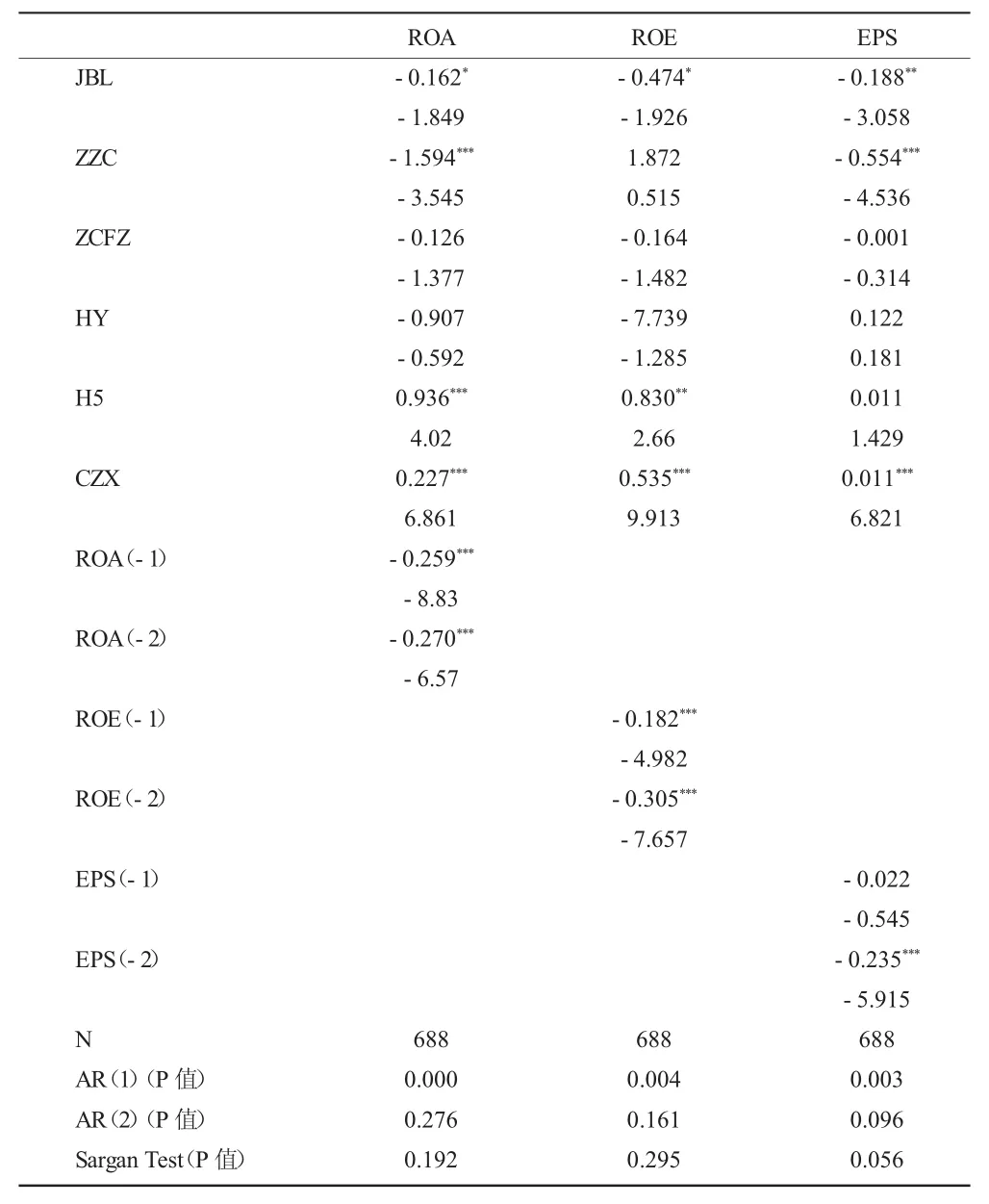

表6列出了模型(3)的实证结果,检验实际控制人减持比例与公司绩效的影响,实际控制人减持比例与公司绩效具有显著的负向影响,与ROA、ROE在10%的水平下均有显著负相关,与EPS在5%的水平下均有显著负相关。实际控制人会利用控制权的优势,采取隧道行为,达到掏空上市公司和侵占中小投资者利益的目的。实证结果与假设H3一致。通过表5和表6的分析,可以认为实际控制人不仅对公司有支持效应(Friedman,2003),也存在掏空行为(Ikram,Napvi,2005),他们有实施隧道行为的动因。资产负债率、行业及对ROA、ROE和EPS系数不显著,成长性对ROA、ROE和EPS有显著的正向影响。

表6 实际控制人减持比例与公司绩效的关系

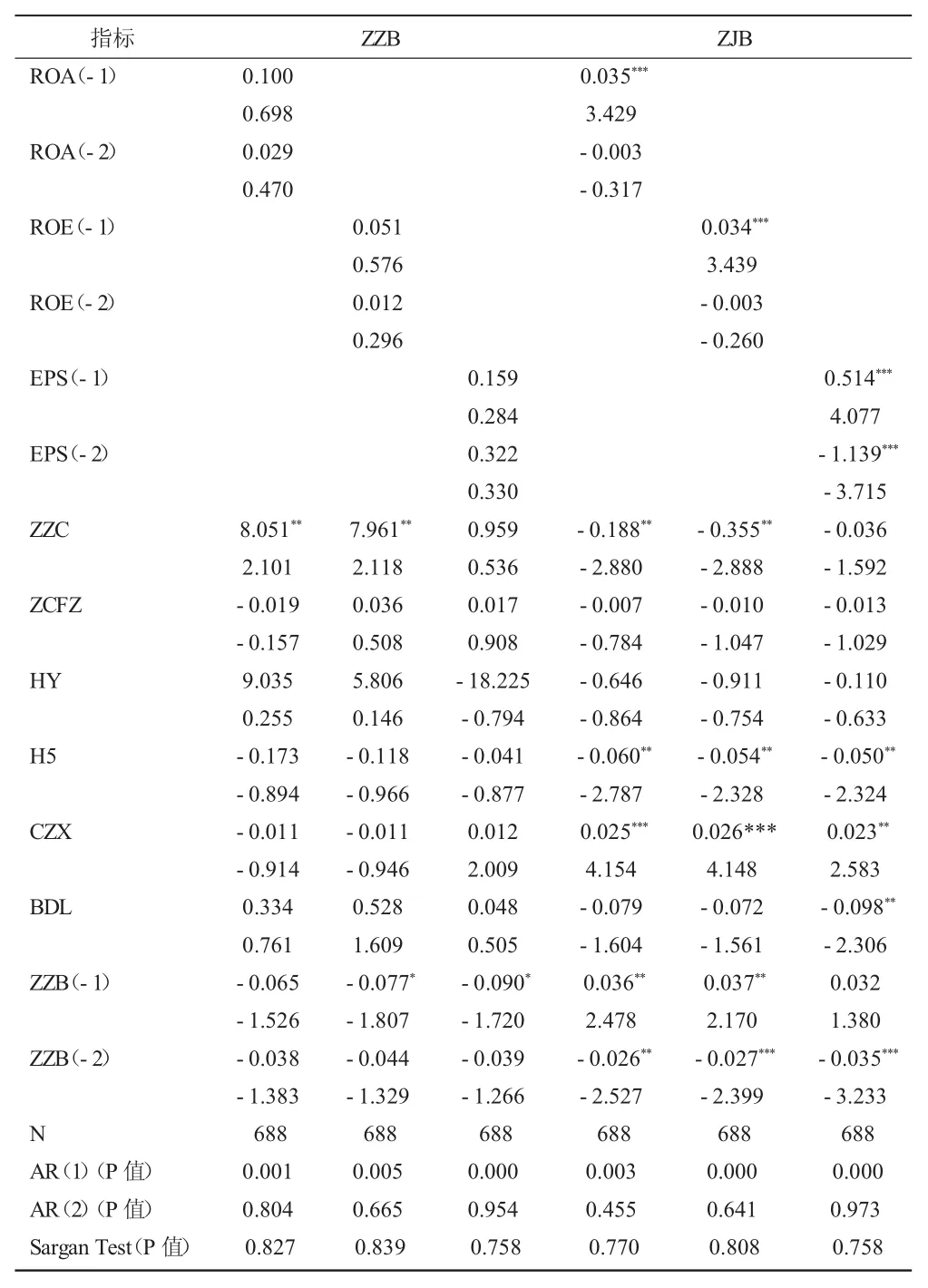

表7给出了模型(4)的实证结果,检验公司绩效对实际控制人持股变动的反馈效应,ROA和ROE对实际控制人的持股变动在10%的水平下显著正向影响,EPS对实际控制人的持股变动在5%的水平下显著正向影响。实际控制人会利用控制权和信息优势,采取增持或减持措施,调整其持股份额,赚取一定的收益,实现其自身利益的最大化。检验了假设H4,二者具有相互影响。

表8给出模型(5)的实证结果,检验了前期公司绩效对当期实际控制人变动的影响,前期的ROA、ROE和EPS与当期的实际控制人增持有正向的影响,但回归结果并不显著,出现这种想象的原因有可能是,实际控制人作为公司的所有者,其增持行为不仅要考虑财务绩效,还要对控制权、政治等因素进行考量。前期的ROA、ROE和EPS与当期的实际控制人减持有正向的影响,在1%的水平下显著,产生这种现象的原因有可能是,在控制权不受影响的情况下,实际控制人会优化自身持股比例,在二级市场抛售股票,图谋圈钱套利。

表7 公司绩效对实际控制人持股变动的反馈效应

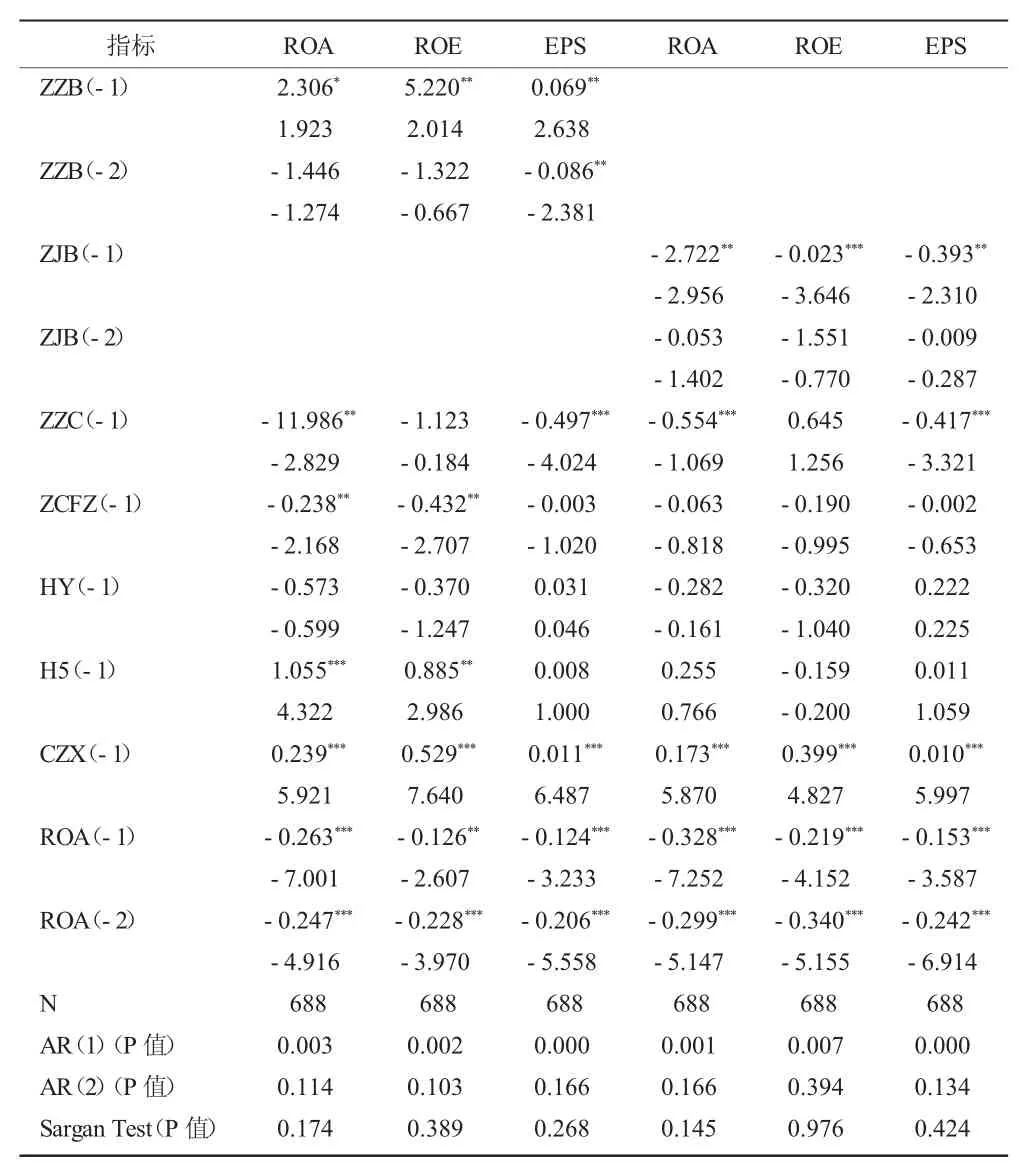

表9给出模型(6)的实证结果。检验前期实际控制人变动对当期公司绩效的影响,前期实际控制人增持在10%的水平下对ROA有显著的正向影响,在5%水平下对ROE和EPS有显著的正向影响。作为公司的内部人,实际控制人具有绝对的信息优势,他们增持公司股份,也会向市场传递出一定的信号效应。前期实际控制人减持在5%的水平下对ROA和EPS有显著的负向影响,在10%水平下对ROE有显著的负向影响。实际控制人持股变动具有一定的信号效应,他们减持公司的股份会向市场传递负向的影响,进而会影响到公司的业绩,但这种负向的影响,会随着时间的推移而弱化。通过表8和表9的分析,假设H5得到了验证,即公司绩效与实际控制人持股变动存在动态跨期影响。

表8 前期公司绩效与当期实际控制人变动的关系

表9 前期实际控制人变动与当期公司绩效的关系

五、研究结论

本文通过对2013年第三季度至2015年第二季度数据对创业板中实际控制人为自然人的上市公司的实证分析,从动态内生性视角出发,考察了实际控制人持股变动的经济效果。研究发现:首先,在创业板市场上,实际控制人既对公司有支持效应,也存在掏空行为。其次,验证实际控制人的减持与公司绩效具有负向影响,即减持会导致公司绩效下降;增持对公司绩效有显著的正向影响,即增持会促使公司绩效上升。其次,实际控制人增持与减持和公司绩效具有相互影响,二者存在动态跨期影响。在检验前期公司绩效对当期实际控制人变动影响时,发现前期的ROA、ROE和EPS与当期的实际控制人增持有正向的影响,但回归结果并不显著,出现这种想象的原因有可能是,实际控制人作为公司的所有者,其增持行为不仅要考虑财务绩效,还要考虑控制权、政治等因素(沈艺峰、醋卫华和李培功,2011)。