国家公交都市考核评价指标体系及实施策略

2018-10-09张品立

万 鹏,张品立,黄 云

(上海城市交通设计院有限公司,上海市 200025)

0 引言

美国学者罗伯特·瑟夫洛指出,公交都市是一个区域,它的公共交通服务与城市形态互相配合默契,可以有效地发挥公交优势,使“大容量公共交通能够可行、体面地代替私家车出行”,其实质是公共交通与城市发展和谐互动[1]。公交都市的目标是发展一个公共交通和城市土地利用和谐共存、彼此强化的城市,使多数出行者愿意选择公交,从而树立一个可持续的交通范式。

“公交都市”是为应对小汽车高速增长和交通拥堵所采取的城市战略,已成为全球大都市的发展方向。东京、巴黎、伦敦、新加坡、香港、首尔、斯德哥尔摩、哥本哈根是世界闻名的八大“公交都市”。其公共交通与城市发展形态和谐共存,在发展过程中相互支持和促进。基于不同的城市形态和交通体系,共同的经验奠定了“公交都市”的理论和指标基础。

为贯彻落实公共交通优先发展战略,交通部于2011年下发了《关于开展国家公交都市建设示范工程有关事项的通知》[2],组织开展国家“公交都市”建设示范工程。国家“公交都市”建设的核心,就是通过实施科学的规划调控、线网优化、设施建设、信息服务等措施不断提高公共交通系统的吸引能力,降低对小汽车的依赖,从源头上调控城市交通需求总量和出行结构,提高城市交通运行效率,从根本上缓解城市交通拥堵。为推进量化评比,交通部提供的《公交都市考核评价指标体系》[3]包括三类指标考评指标体系,按照其考评内容可以划分为衡量公交系统总体水平的总体效能类指标和实现公交服务水平的交通组织类、设施装备类和系统管理类指标。这些指标体现了公交都市提升公交品质和吸引力的基本要求。

1 公交都市评价体系

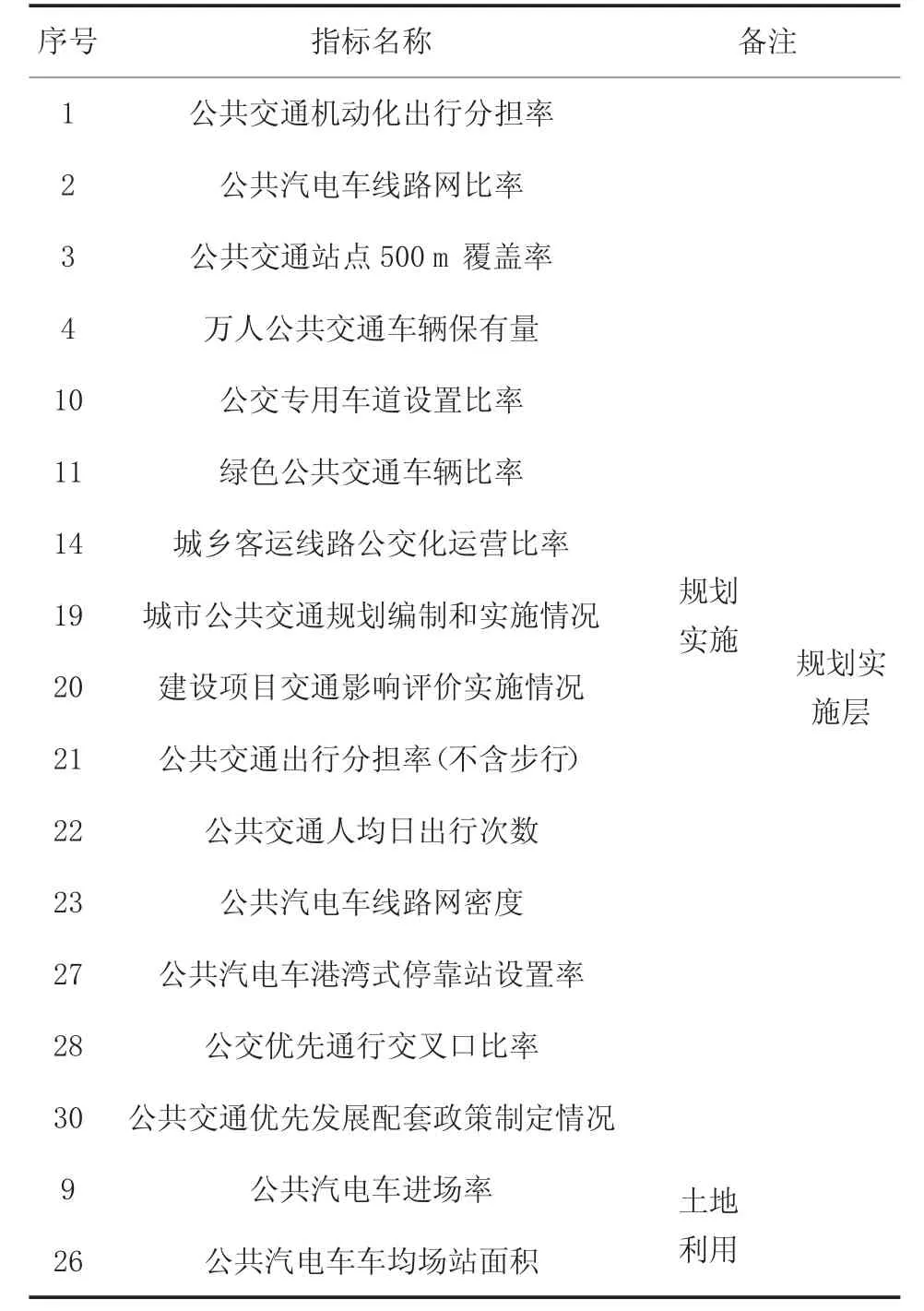

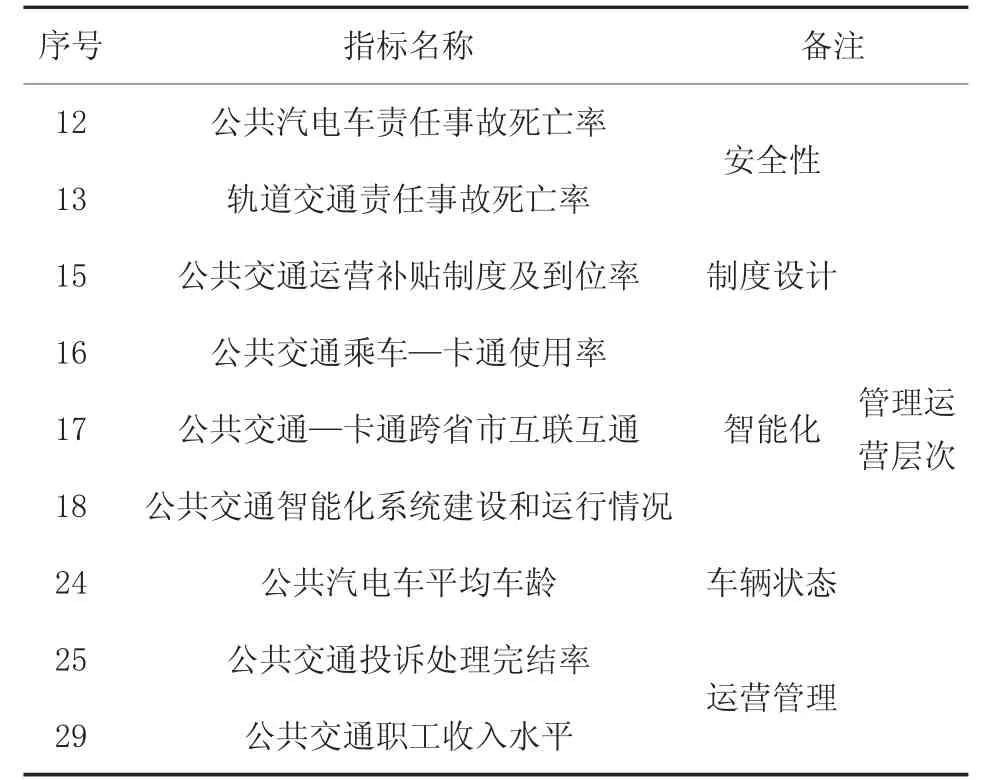

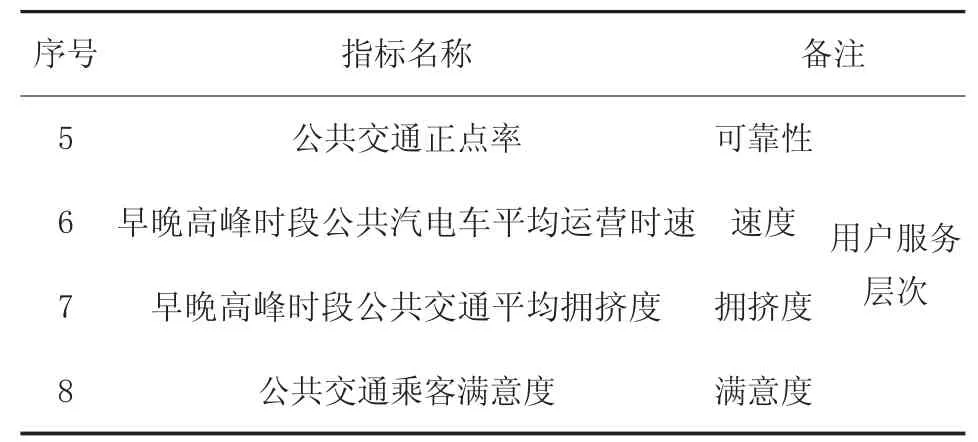

根据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》的7项发展政策和6项发展机制,形成公交都市评价指标体系。30项指标包含聚焦规划、管理运营和用户服务3个层次。规划层次包含规划实施、土地利用2个属性17项指标(见表1);管理运营层次包含安全、制度设计、智能化、车辆状态、运营管理5个属性9项指标(见表2);用户服务层次包含可靠性、速度、拥挤度和满意度4个属性4项指标(见表3)。从规划布局、设施建设、技术装备、运营服务等方面,明确公共交通发展目标,落实保障措施,适度考量了用户感受度。

2 国际公交都市建设基本策略

斯德哥尔摩、哥本哈根、东京和新加坡等城市通过区域性的规划和设计,引导公共交通(尤其是轨道交通)与城市土地利用高效整合,形成以公共交通为主导发展的新城镇[4]。苏黎世和墨尔本将各种交通方式(包括自行车和行人)进行有机整合,包括政策、大型工程、“短平快”的改善项目和各种先进技术的综合应用。苏黎世交通政策的核心是将道路空间重新分配给高乘载的公共交通车辆,先进技术补充支持这一政策,如公交信号优先、准点信息的发布等。其路权分配原则严格依据公共交通与个体机动车出行比例。2014年其公交与个体机动车出行分别占50%。

表1 规划实施层次17项指标

表2 管理运营层次9项指标

表3 用户服务层次4项指标

慕尼黑、渥太华和库里提巴等混合型公交都市中,公共交通一方面发挥了引导城市发展的作用,同时又通过自身的改良去适应城市发展的不同状况。慕尼黑协调整合不同运力公交设施,城市地铁服务城市中心地区,郊区轻轨为远郊居民往返城区提供便利。有轨电车和公交车承担轨道网络的接驳功能。不断完善配套服务体系,公交线路、站点、时刻表和自动售票点衔接良好,方便换乘。

香港公共交通优先的城市交通系统在发展中强调了港式的“一个中心、两个基本点”:效率是中心,政府管理和市场竞争机制是两个基本点。公交系统本身要素,线网覆盖率和线网连接度是最基本的硬件设施水平。站点易达性、换乘便利度、运营效率、安全和舒适性等则是公共交通与小汽车竞争中的关键要素。香港接近90%的居民日常出行依赖公共交通,小汽车拥有和使用率低于15%,是公认的“公交都市”成功典范。

国际著名公交都市发展策略表明,通过公共交通引导,适应城市发展,满足市民公交出行需求,提升公交系统的品质是基础策略。公交品质的提升是基于一定设施供应水平下的服务质量提升。线网覆盖率和线网连接度是最基本的硬件设施水平;站点易达性、换乘便利度、运营效率、安全和舒适性等是关键关注服务要素。公交品质的提升还需要多措并举,以提升公共交通服务效率。通过公交专用道、公交优先通行,保障公交通行空间和通行时间等,充分保障公共交通路权;构建多层次公交服务网络,发挥各交通工具特有的服务优势,提供合理的运能网络协同服务;以人为本,从乘客需求角度完善供给侧,充分利用互联网优势,提升服务体验,实现配套服务体系不断完善。

3 国内公交都市创建基本策略

国家先后提出了大力发展公共交通、优先发展公共交通等一系列促进城市公共交通发展的政策措施。加快推进法规制度建设,同时加大落实用地、资金、路权保障等方面支持力度。交通运输部牵头推进的公交都市建设示范工程,是迄今为止规模最大的全国性低碳城市交通运输示范计划。2017年交通部颁布实施了大部门体制改革以来公交行业的首个部门规章《城市公共汽车和电车客运管理规定》,明确了城市公共汽电车客运管理条例,将城市公共汽电车客运管理纳入了法制化轨道。

3.1 完善机制保障

北京、上海、长沙等多地建立了公交发展专项资金,每年列入财政预算予以保障,为公交发展提供持续资金来源。南京市出台公交服务质量信誉考核办法,将公交运营服务质量与财政补贴、高管收入关联,督促企业管理做强、服务做优。为给城市公共交通发展提供数据支撑和决策依据,重庆市在居民出行调查的基础上,每年开展2万左右样本的补充调查,定期维护数据模型。上海市基于5年一次综合交通调查的基础上,每年开展公交客流调查和入户调查,定期维护城市公交模型。

3.2 推进设施建设

国内公交都市创建期间,城市场站建设稳步推进,轨道交通快速发展,公交专用道逐步完善,快速公交系统日趋成熟。上海创建期间共建枢纽68个,南京共建成场站287个,面积翻倍,长沙、呼市、银川等地加大力度,进场率达到100%。内地32个城市开通轨交,运营里程超4 000 km,居世界首位。北上广轨交日客运量占公交比例超50%。全国公交专用道总长度突破1万km,规模翻倍。北京成为全国首个在城市快速路和高速公路上设置公交专用道的城市。全国26个城市开通BRT,运营里程是创建前的2.5倍。

3.3 创新公交服务

公共交通覆盖广度和深度不断拓展,构建不同运力、更贴近实际需求的服务网络,同时提供不同层次的公共交通服务体验。北京市推进微循环公交建设,开通服务社区和重要客流节点的微循环线路,扩展支线网、微循环线路。重庆市、南昌市等城市实践微循环线路,杭州、南京、上海等完善轨交配套公交,促进两网融合。“互联网+”公交服务快速发展,基于移动互联网的多元支付和定制服务快速普及推广。杭州主城区实现“卡+支付宝+银联与闪付和移动支付”全覆盖,天津、武汉、广州、上海等城市也开通了手机移动支付。

3.4 加快绿色发展

中央和地方财政大力支持新能源车辆购置和运营补贴。近两年,中央财政对系能源公交车辆累计发放运营补贴超40亿。2017年,提前实现2020新能源汽车推广目标。杭州市主城区绿色公交车辆比例达到100%,深圳市已实现纯电动车辆全覆盖。自行车出行条件不断改善。全国互联网自行车运营企业50余家,累计投放超2 300万辆,极大方便了“最后一公里”出行。北京市试点建设全国首条封闭式系行车高速路,厦门市建成中国首条、全球最长的空中自行车高速公路。

4 上海市创建国家“公交都市”示范城市实施策略

上海公交都市的建设从规划着手,从制度着手,从标准着手,从民生需求着手。在创建过程中实现“硬件”、“软件”两手抓,不仅注重基础设施建设投入,也追求方式方法创新,更加注重对运营管理、服务品质的提升。坚持一个中心、两级管理,围绕四大理念,依托多项措施,打造“七大优品质”工程,实现公共交通规划、实施、运营、管理、保障等整个服务周期的科学性、系统性、智能性、友好性、安全性。

4.1 夯实基础,推进公共交通便捷出行

创建期间,轨道交通网络持续完善。随着9号线三期(东延伸)、浦江线、17号线3条新线投入运营,上海轨道交通运营线路达到17条(含磁浮线),运营里程671 km,运营车站395座,除崇明区外,其他行政区均有轨道交通覆盖。公共交通系统层次丰富。重点在中心城、郊区新城等有条件的道路发展快速优质公交,如已投运的延安路中运量公交71路、奉浦快线,以及加快推进的松江有轨电车示范线工程。图1为上海市公交系统层次。

图1 上海市公交系统层次图

轨道交通、地面公交两网加速融合。全市轨道交通站点周边50 m、100 m半径范围内提供公交服务的比例达到75%、89%,较2013年分别提高8%、4%。两网换乘信息互融互通,为便捷换乘提供保障。地面公交线网优化布局。全市运营线路总计1 400余条,地面公交站点500 m半径覆盖率92%。2013年以来,全市平均线路长度保持下降趋势。开通200余条“最后一公里”公交线路,进一步方便出行。图2为上海市公交线路平均长度变化。

4.2 创新手段,推进公共交通可靠出行

公交专用道建设管理不断加强。不断完善公交专用道网络规模。探索路中式公交专用道设置,开展中心城区4车道路段专用道建设试点,提高专用道的连续性和成网性。完成西藏路交叉口信号优先工程,通过路段公交平均车速提高5%~8%。智慧公交服务稳步推进。发布上海公交APP,接入全市1 134条公交线路、1.4万多辆公交车的实时到站信息。

图 2 上海市公交线路平均长度变化(单位:km)

实施站亭报站系统升级改造,建成以55英寸智能显示屏为载体的“社会公共交通信息发布平台”,已安装1 600多块,覆盖900余个公交站点。推进智能化调度系统中心城区全覆盖。实现轨道交通和浦东公交无线网络全覆盖。

4.3 精细管理,推进公共交通舒适出行

优化运行增能提效,10条轨道交通线路高峰时段最小发车间隔达到3 m i n以内,全网运营正点率达99.82%。分步延长轨道交通运营时间,不断提高机场、火车站等枢纽区域保障能力。

绿色公交服务加快发展,以纯电动公交车为主要技术路径,加快实现中心城区和郊区新城公交“零排放”。每年滚动制定公交车辆更新计划,确保更新车辆中节能和新能源车辆应用比例达到60%以上。优化完善充电停车保养场建设布局,公交充电设施配套适度超前,已建成投运41座公交车充电站、3 647个公交充电泊位。

4.4 守住底线,推进公共交通安全出行

建成完善轨道交通运行监控和信息发布系统,实时采集、监控运行状态并向乘客发布。强化应急联动,加强重大活动、节假日轨道交通大客流安全风险防控。有效落实“四长联动”机制。

根据相关规定督促公交企业落实起讫站“一程一检”的工作。上海市所有公交车辆实现车载DVR监控系统全覆盖,有效保障了行车安全。平均每条线配置2.5个安全员,主要负责车辆运营安全、协助驾驶员做好安全行车工作等,确保乘车安全、有序。

5 结语

国家公交都市示范城市指标体系仅是创建工作量化考核的手段,衡量城市公共交通发展水平的关键在于人民群众的感受度和满意度。因此,在公交都市的创建过程中,应更加突出寻找、发现和打造城市公交服务特色,因地制宜地提出城市创建特色,为人民群众提供舒适、良好的公交出行服务和出行环境,真正实现公交都市创建的目的和意义。

在创建实施中,发现目前的指标体系还有完善提升的空间。如下述三个方面:

(1)指标的精确内涵。如计算公交分担率时,增加类似早晚高峰、交通拥堵区域以及特定方向的公共交通出行分担率数据。

(2)指标的城际差异。2017年8月,交通运输部确定的第三批50个公交都市创建城市,其中绝大多数为中等规模城市。创建城市的定位、人口规模、经济水平、公共交通设施以及管理机制等方面存在不可忽视的差异。目前的指标体系是否调整有待商榷。

(3)指标的深度扩展。可持续的公交都市,除了公共交通系统符合现有指标体系以外,增加定量评价城市交通其他子系统、土地规划控制指标、跨城市协同的其他指标。公交都市关键成效取决于市民选择公共交通出行的意愿,而这个意愿直接与候车时间、拥挤程度以及换乘便捷性等直观感受高品质公交服务的指标相关。今后评估中,可适当增加此类指标权重。

全国首批国家公交都市建设示范城市,如上海、南京,以及其他创建城市,在实施过程中也凝练出一些有益的经验和具有本地特色的做法,在今后完善指标体系中也可以参考。