“南海Ⅰ号”船载铁器初探

2018-09-14林唐欧

林唐欧

(广东海上丝绸之路博物馆,广东 阳江 529536)

“南海I号”南宋沉船从2013年12月正式发掘至今,初步确定了船内所载货物种类及位置分布情况。其中铁器数量巨大,仅次于陶瓷器,但类型比较简单,主要以铁条、铁锅为主,其中铁条数量比铁锅为多。宋代是我国古代矿冶经济发展的重要时期,“南海I号”沉船船载铁器对研究宋代铁的生产冶炼、制作销售等方面的深入研究提供了非常重要的实物资料。本文从宋代冶矿历史、产地、贸易制度等方面,试图探讨该船载铁器的功能、性质以及外销情况等。

1 “南海I号”船载铁器概况

“南海I号”船体残长22.1 m、宽9.35 m,整船共有15个舱室。除艏舱残损不全外,其余14个舱室保存完好(自首至尾分别编号为C2~C14)[1]。船载铁器在在船舱内分布为:C2舱主要放置铁条坯件,竖向排列,集中在船舱中间;C3舱放置铁条坯件于中间的两边,但不及两边的船舷,横向排列,中间则放置陶罐;C4舱以中间为主,把舱分成前后两部分,前面放置瓷器,后面放置铁条坯件,横向排放;C5舱内铁器置于中间的两边,不及两边的船舷,以铁条坯件为主加少量小型铁锅;C6舱放置在以主桅杆为中心的两边,左边为铁锅,横向排列,右边为铁条坯件;C7舱亦以主桅杆为中心,放置在两边,皆为铁条坯件,成捆整齐码放,数量最多,面积最大,堆放最高;C8舱左侧靠船舷有少量铁条坯件;C11只在中间堆放铁条坯件,两边用薄木板固定,上面凝结着大量的银铤;C12舱中间及左侧堆放铁锅和少量铁条坯件(图1)。

图1 铁器在船舱内的装载位置(来源:“南海Ⅰ号”宋代沉船2014—2015年考古报告)

从装载位置看,铁条坯件分布在C2~C7舱室,铁锅分布在船的中、后部,以C5、C12舱室为多。铁器在各舱室中尤以C6、C7舱,即主桅杆附近最为密集(图2)。截至2017年12月,铁器总质量达80 t,如果加上前期水下考古调查及整体打捞时出水的铁器凝结物,总质量超过100 t。

图2 C7舱室铁器堆积情况(来源:作者自绘)

由于铁器在海水的长期腐蚀下,历经化学、物理等变化而与其周边的船木、瓷器、海洋生物、海泥等胶结在一起,大多形成坚固的凝结物[2]。

从船载铁器的包装方式看,所有铁器在装载前都进行了精心捆扎、包装,然后码放在船上。通过保存下来的竹篾、竹席等捆扎、填充物,可以清晰观察到铁器入船时的状态。具体来说,铁条坯件以条状、片状为主,由35~45件坯件先裹以草席,再在其中心位置用竹篾捆扎成圆柱形的一捆,两捆为一组。每组在前、中、后三端分别用竹篾、草绳捆扎,在捆、组之间还垫衬了草席、竹席等编织物(图3)。铁锅则成组相摞,一般为大小、形制相同的铁锅层摞在一起,倒扣于船板上,铁锅之间也常见竹篾、竹席等填充物(图4)。

图3 铁条坯件的捆扎方式(来源:作者自摄)

图4 铁锅凝结物(来源:作者自摄)

2 宋代冶铁业及铁产量情况

宋代在生产兵器、铁钱、农具、日常生活用品以及船只制造等方面,对铁的需求日益增大,冶铁生产技术取得了重大发展,铁产量大大超过前代。

宋代铁首先是用来制造官用武器,由于长期与辽、夏、金、元政权进行战争,铁制兵器用量巨大。《梦溪笔谈》一书所记载的磁州锻坊,大约就是官府设立的武器制造厂[3]。其次是铸铁钱,由于各种原因,宋代铜钱大量外流。再加上巨大的军费开支及“和议”之后每年的“岁币”等,铜钱供不应求,导致“铜荒”出现,因而在周边地区“听令川蜀袭五代旧制而铸行铁钱”[4]。此外,由于 “胆水浸铜法”的采用,大量的铁被用于生产胆铜,“大率用铁二斤四两,得铜一斤”[5](1斤=500 g)。由于以上原因,巨大的用铁量促进了铁矿的开采和冶炼。

宋代传统的冶铁产区偏向黄河中下游,重心在徐、衮、相三州,有四监,再加上后来产量居上的邢、磁二州,铁产量都较大。《宋史·食货·坑冶》记载:“磁州武安县固镇冶一务,元额一百八十一万一千九十七斤,(元丰)元年(公元1078年)收铁五百五十万一千一斤;邢州村冶,元额一百七十一万六千四百一十三斤,(元丰)元年收铁七百二十四万一千斤”[6]。

对宋代矿冶点的兴盛情景,南宋学者洪咨夔曾有所描述:“冶场之盛,名在斡官者,纷纷其可覆:蒙山、石堰、永兴、新兴(中略)监、务、坑、井,殆几万计”[7]。 “靖康事变”宋室南渡以后,随着北方大量土地的丧失,矿产地的沦陷,铁冶著名的四大监和后来产额最高的邢、磁二州的铁冶都在北方,因而矿冶产量下降非常厉害。对此,《宋史·食货志》有所描述[6]:

南渡坑冶废兴不常,岁入多寡不同。今以绍兴三十二年(公元1162年)金银铜铁铅锡之冶废兴之数一千一百七十及乾道(公元1165—1173年)铸钱司比较所入之数附之。

湖南、广东、江东西金冶二百六十七,废者一百四十二。

湖南、广东、福建、浙东、广西、江东西银冶一百七十,废者八十四。

潼川、湖南、利州、广东、浙东、广西、江东西、福建铜冶一百九,废者四十五。

淮西、夔州、成都、利州、广东、福建、浙东、广西、江东西铁冶六百三十八,废者二百五十一。

虽然宋代铁产量有升有降,但元丰年间铁产量最高,每年产铁在1.7~2.0万t;而宋代平均年产铁量在5 000~1万t[8]。

3 船载铁器产地及最初装载地点的推测

“南海I号”船载如此大量的铁器,铁器产地和装载地一直存在争议,官府统一销售抑或民间自由贸易,都需要进一步的研究。关于船载铁器的问题,部分研究者推测这些铁器可能来自广东,其中认为铁器装载在船的甲板、瓷器之上,可能为后来添加,不是在始发港装载,而是在中途补给时到广东广州港装载上船[9];另一个理由是认为在宋代广东是著名的产铁地区,冶铁业相当繁荣昌盛,但缺乏明确的证据。

宋代福建地区也是矿产丰富的地方,王菱菱、陈衍德、刘森、尚平等都有著文研究[10]。从地理地貌看,福建负山滨海,山多平地少,矿物资源丰富,“有银、铜、铁、铝……之产”[11]。闽北多金属矿群,银、铝含量尤富[12]。宋代福建矿冶业开采技术水平先进。用“烧爆法”进行采掘,即利用热胀冷缩的原理对矿石火烧、水泼而使其剥落,其效率数倍于人工挖掘。在冶炼方面,“吹灰法”“灌钢法”“胆水浸铜法”等都得到了广泛应用。

宋徽宗、宋高宗时期,长江中游分布铁矿共23处,其中四川以东共17处冶铁场所分布于两广、福建和安徽。福建自古以来是产铁冶铁的地区。“福建路产铁至多,客贩遍于诸郡”[13]。泉州则以“锭铁之薮”而著称[12]。而史上记载 “自来不产铁”的两浙即仰赖福、泉从海路贩来的生铁,数量相当可观[14],可见当时的福建产铁量巨大,否则闽铁大量外贩就不可能出现。

冶铁业的繁荣昌盛也促进了造船业的发展,发达的造船业正是依靠矿冶业所提供的铁原料来制造舳、锚、钉以及船上的铁具等。古代三大船型之一的福船就产自福建,宋代福、泉等地所造尖底海船既多且好[15],获得“海舟以福建为上”的美誉[16]。

由此推测,福建地区在宋代已具备铁器制造和生产的条件,海外贸易发达,有当时最大的泉州港口,古人必然会利用这样的优势从事贸易,无须在海上航行一段时间,再绕道溯珠江而上到广州装载铁器。若绕道广州装货则于季风也不适合航行,古代海外贸易一般在冬季借东北季风放洋出海,越明年夏天借东南信风回航,既省时又省力。在“南海I号”全面发掘时发现,铁器并不是全部装载在甲板或陶瓷器之上,在C8、C11、C12舱室中至舱底都装载铁器,这就说明在始发港就已经装载了铁器。因此可以推断,船载的铁器可能来自福建地区,并非广东,而且应该在泉州港装载上船。

4 宋代铁器外销及使用性质

宋代繁荣的海外贸易,没有官方的开放和支持就不会有繁荣昌盛的局面,为此专门设立了市舶司和制定适应其发展的贸易制度[17]。

4.1 宋代的海外贸易制度及铁器外销情况

宋代是我国古代社会一个重要的历史时期,中国古代的四大发明大都在宋代取得突飞猛进的发展,可见科技进步巨大。

金属器贸易是南宋时期海外贸易的重要内容,且有明确的记载。《宋会要辑稿·职官·市舶司》记载,海外诸国向中国输入的金属货物包括金、金箔、夹杂金、银、夹杂银、洗银珠、镬铁、粗铁、铁熨斗、铜器、白锡、水银等,此外还记载了属于禁榷品的镔铁,而中国向海外输出的金属则主要是用来博买海外舶货的“金银、缗钱、铅锡”等[18]。

根据《宋史》卷一百八十六《食货志》互市舶条所载,由印度输入的镔铁和香药等同样处理,即全归官库收买,禁止流入民间[19]。宋代有大量的铁矿资源和大量铁制品,一旦放任,便要流到外国,这在国防上是很危险的,并且两宋长期与辽、夏、金、元政权交战,深知其害,极力阻止铁器流入敌国,因此励行铁禁。《宋史》卷一百八十五《食货志·坑冶》条载有开宝三年的诏书曰:“铜铁不得阑出蕃界及化外”[6]。

制度虽严厉,但依然存在着较多漏洞。当时的矿冶业实行“二八抽分”制度,抽分制的官私分配比率一般为二八抽分,即以十分为率,官抽二分,承买者得八分。王安石变法包括改革矿冶制度,增加矿冶生产所采取的措施,制订的矿冶法之一就是金银矿冶听任百姓开采。《文献通考》记载,依熙宁法,以金银坑召百姓采取,自备物料烹炼,十分为率,官收二分,其八分许坑户自便货卖[5]。从“南海I号”沉船截至目前出水的铜钱看,最晚的是“淳熙元宝”(1174—1189年),说明“南海I号”的年限不早于南宋孝宗的淳煕年间,距宋高宗不惜杀害岳父等抗金名将而实行“和议”已经40多年,局面上基本稳定,为了经济上的利益,并且官方也鼓励王公贵族参与海外博买,其利用职权之便也创造机会,致使该船有大量的铁器行销海外。

南宋时北方铁产区大多沦丧,产量锐减,官府为获取更多的铁,大肆推行抽分后榷买。福州是南宋重要的铁产区,福州知府沈调说:“福建路产铁至多,客贩遍于诸郡,而官监坑冶,绝然稀少。今若尽令中卖入官,则无所用;纵之,则利不归上”[13]。如冶铁产地长溪县南平北山坑,“绍兴二十二年,佃户岁二分抽收铁一百斤,八分拘买四百”。新丰可段坑,“乾道九年(1173年),佃户二分抽收铁四百斤,八分拘收买一千六百”。清福县东窑铁砂场,“绍兴二十三年发佃户岁纳钱七百四十六千七百五十三文省”[20]。以课额为基础的二八抽分制演变成了输纳现钱的高定额制,但冶户可以自行置冶,有生产与销售的自主权。按课额抽分拘买,课额外许民户自主货买,有助于提高民户开矿烹炼的积极性。

南宋时期,福建对外贸易日益兴盛,银铜铁器“海舶飞运”[21],深受南洋各国欢迎[22]。金银铜铁及其制品已成为福建重要出口商品,促进了对外贸易的发展,到南宋中后期,泉州凌驾于广州之上而成为全国第一大港,各国海舶辐辏,盛极一时,对外贸易进入鼎盛时期,陶瓷器、铁器、漆器等各类产品云集港口装载出海转贩海外。

从以上这些现象推测,当时的承买者可能享有铁产品自由贸易的权利。

4.2 船载铁器的使用性质

铁锅均为圜底锅,铸铁制成[23]。根据铁锅的形制不同,可将其分为3种类型,分别为带柄铁锅、浅腹锅和深腹锅,以深腹锅为主(图5)[1]。这类铁锅作为生活用具的特征和用途明确,一般没有什么异议。

图5 铁锅形制(来源:作者自绘)

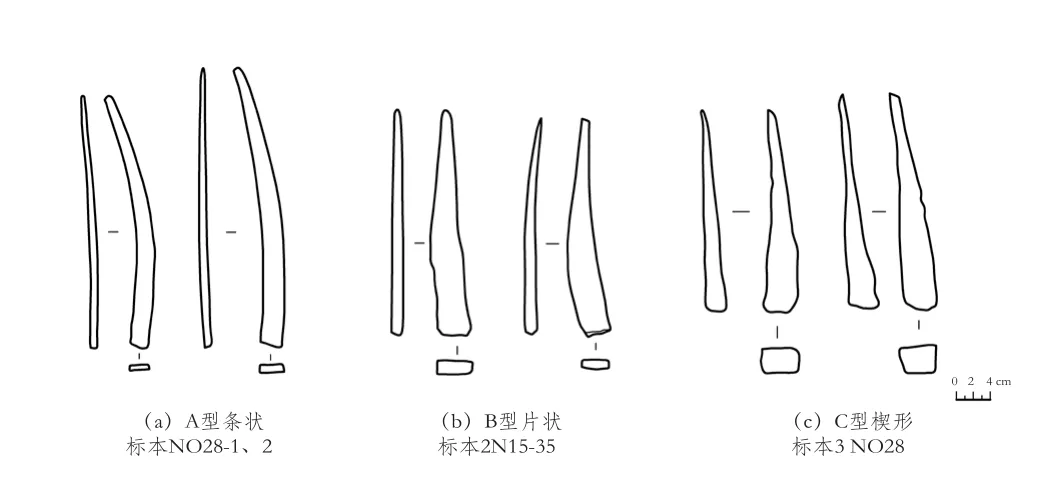

除了铁锅外,船上还发现大量铁条坯件,即条状、片状的铁器,对其定名及用途有多种看法,一些研究者称其为铁钉,也有专家进一步认为这是造船或修船用的铁钉。这些铁条、铁片的类型多样,且长短、宽厚的形制规格也不尽相同,甚至同一捆铁器中的同一类型物品也有诸多不同尺寸,但均为锻铁制成[23]。根据铁条的外观进行分类,则有条状、片状、楔形等不同形制(图6)[1]。

图6 浅腹铁锅(来源:作者自摄)

2016年3 月出水了一批疑似为刀柄的木器(图7),高0.12 m左右,整体呈上下两段,下段为握把,上段呈椭圆形,在刀柄顶部开有刀身插孔,插孔长约0.03 m、宽约0.01 m、深约0.03 m。其开孔大小恰与片状坯件顶部的宽厚近似。这类刀柄有散落出水,也有扎为圆盘状成捆出水,出水地点均在铁条凝结物内,与铁条坯件的关系密切(图8)。

图7 铁条坯件形制(来源:作者绘制)

图8 木质刀把形制(2016NHI)(来源:作者绘制)

2017年7 月在C2a舱室出土了两件保存相对完整的刀具(2017NHIC02a①:0081、0082),存有刀身及刀把,出水地点均在装载铁条坯件之间。编号2017NHIC02a①:0081的刀具刀刃腐蚀严重,但刀具的基本形状保持完好,刀身与刀把连接坚固,并且在木把细小处加固有铁箍,总长0.396 m,把长0.125 m,最宽为0.052 m,刀身厚0.007 m,其形状和出水的木质把手、铁条等的长度与厚度几乎相同(图9~图11)。这些完整的木质刀把和刀具的发现,可以明确“南海I号”上这批大量成捆的铁条为刀具的半成品,而非铁钉,更不是修船用的材料。

图9 成捆的木质刀把素描图(来源:作者自绘)

图10 完整刀具形制(来源:作者自绘)

图11 完整刀具(来源:作者自摄)

发觉报告中根据这些坯件的形制并结合相关线索,判断其尚未加工成型,是半成品,故推测其为兵器坯件[1]。但从总长度来看,铁条长度0.3~0.4 m不等,即使装上把手也不超过0.5 m,因此推断为兵器不甚准确。古代冷兵器时代,大刀长矛剑箭都很成熟,并且讲究“一寸长一寸强”,兵器越短在战场上越处于劣势,显然定性为兵器还是比较勉强,而定性为刀具则更为合理、准确。

5 结束语

对该沉船出水铁器内涵的研究要力求客观、科学和准确,否则会适得其反,甚至误判特定环境的特殊物件的用途和性质。研究认为船上的条状、片状的铁条坯件不能称之为铁钉,从现有资料判断应为制造刀具坯件;福建地区在宋代是一个重要的冶铁产地,“南海I号”装载铁器的地点应在福建泉州港,而非广东广州港;南宋海外贸易制度和开采矿冶的制度允许铁器对海外进行销售。

“南海I号”船载各类货物作为实物资料,对研究中国古代海上贸易活动是一个非常有益的研究视角,但也不能仅仅停留在推断和猜想的层面,仍然有待进一步深入发掘和研究推进,这将有利于全面系统研究“南海I号”及其相关的海上丝绸之路史。随着该沉船的发掘深入,会一步步更正以前很多不正确或不全面的认识结论,通过沉船遗存的发现和阐释而期望推动宋代社会制度、贸易方式或社会背景的研究。

(致谢:本文得到王元林、席光兰两位博士的指导,谨表谢意!)