试论古人朴素宇宙观的形成过程

2018-09-14刘俊艳

刘俊艳

(西北大学文化遗产学院,陕西 西安 710069)

1 朴素宇宙观的萌芽

古代人对世界的认识和感知常与世俗愿望相连,形式上多以祭拜为主,目的与现世所追求的人身平安、家庭和睦、生意兴盛或官运亨达有关。早期以巫术为核心的宗教信仰是在人类自我意识产生之后,由于对生命个体有了自我感知,便逐渐开始对疾病灾祸、死亡和系列未知的事物感到恐惧。这种忧患意识使古人对巫术深信不疑,无论是其后灵魂不灭观、自然崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜,还是发展逐渐成熟的宇宙观皆源于古人独特宇宙观。

1.1 古人的生死观

据文献记载,秦汉前的古籍中几乎没有明确的对诸如西王母、赤松子等此类人物的相关记载,《山海经》中对此的记载大都与自然万物相关,表明其实为先天存在,而对这类尊崇对象的描述皆为人面鸟身、人身羊角、龙首人头等半人半兽的形象;《礼记》《尚书》《左传》《诗经》《战国策》中对其的记载也是如此。由此可见,春秋以前,人们对先天存在的尊崇对象与后天可修炼达成境界的界定比较明确,因此少有记载后者的文献,可以说在当时的人心中只有前者,且这种先天的权威性存在的形象在这一时期几乎全是半人半兽,如《山海经》中的描述多假托的典型兽类,如蛇、鸟、龙、羊、犬,或直接言兽,这种现象可理解为古人对未知事物的恐惧和敬畏。在古人心中,这种神话性质的思维方式直至战国才发生巨大转变。

据考古发现,至迟在旧石器时代晚期,灵魂不灭观念已经产生。如北京山顶洞人随葬品的出现,象征生者为死者死后的生活提供工具和饰品等物质依托。至迟在新石器时代,人们已然开始思考死后世界秩序,西安半坡村遗址表明仰韶文化时人有以底部穿孔的陶瓮为棺[1],陕西元君庙规整的成排墓葬[2]等都代表了生者对死亡的认识,即灵魂不灭。

1.2 古人对现世生命的渴求

至晚在殷商时期,人们已不再局限于灵魂不灭的思想,即人死后才会变成魂进入另一维度,而是开始关注延长个体现世生命。由甲骨卜辞可知,殷人不仅好祭祀,对天地、祖先的崇拜体现出了统治集团的政治需要,一定程度上也反映出时人的宇宙观,即对自然万物的基本认识。且由金文、占卜原材料可知,这一时期人们明显对能够蜕皮重生的蝉、象征长寿的龟、俗称“不老草”的蓍草十分偏爱,这些都能窥见当时的人们对于长寿的渴望。西周时期,金文中祈眉寿、眉寿等内容,表达了人们对延长寿命的祈盼[3]。

春秋战国,社会动荡,民不聊生,百家争鸣的思想氛围为灵魂观念的进一步转化提供了社会和思想基础。商周时对个体缓死的渴望逐渐演变为一套系统化的朴素宇宙观,即将崇拜对象与世俗愿望相结合,乞求具有超凡能力的代表者保佑人们长寿、得道等。《左传.昭公二十年》有载:“古而无死,其乐若何?”[4]这是历史文献记载中首次表达对长生的渴望,是这种宇宙观的一种模糊表达。湖南长沙子弹库楚暮出土的战国中期的人物御龙图[5],以及曾侯乙墓中漆画的人面鸟身、引魂升天的羽人形象[6]都反映出这一时期人们对飞升去往另一维度长生不死的追求。战国中期以后,热衷于长生的最高统治者极大推动了这种宇宙观的发展,如《史记.封禅书》记载了齐威王、齐宣王和燕昭王的大规模入海蓬莱的活动:“自威、宣、燕昭使人入海求蓬莱……世主莫不甘心也”[7],可见大规模此类活动的开展至少在战国中期已经开始,且这类求长生之事仍有人前赴后继。燕昭王后,因战事紧张,统治者无暇顾及这种耗时耗力的活动,因此文献少有记载。

2 朴素宇宙观的平民化

2.1 上层社会的推波助澜

秦统一后,秦人对生命的认识发生了质的改变,这种改变的典例在诸多文献中有详细描述:秦始皇派徐福入海求长生药,即秦建国后,从最高层统治者对超凡人物的认知来看,人们对此不再单纯是敬畏,对个体生命的认知不再局限于期盼延长寿命,而更多体现出得推崇对象指点或得赐不死药以长生的潜意识。人们的宇宙观虽在发生变化,但可能还未形成主流形态,在大部分关于秦史的古籍中未见平民对求得长生或对某一超凡人物的狂热追求。究其原因,很可能是这一时期法家思想和儒家“子不语怪力乱神”的宗旨遏制了这种思想追求,由此才形成这种“只许州官放火,不许百姓点灯”的现象。

战国中期以来,人们对长生的追求就没有停止过,单从文献记载来看,人们渴求通过修炼以得长生的追求和诸如西王母等这类特定词汇在遗迹遗物上的出现时间部分重叠,如两汉铭文镜等。

2.2 两汉镜铭中所体现出的宇宙观

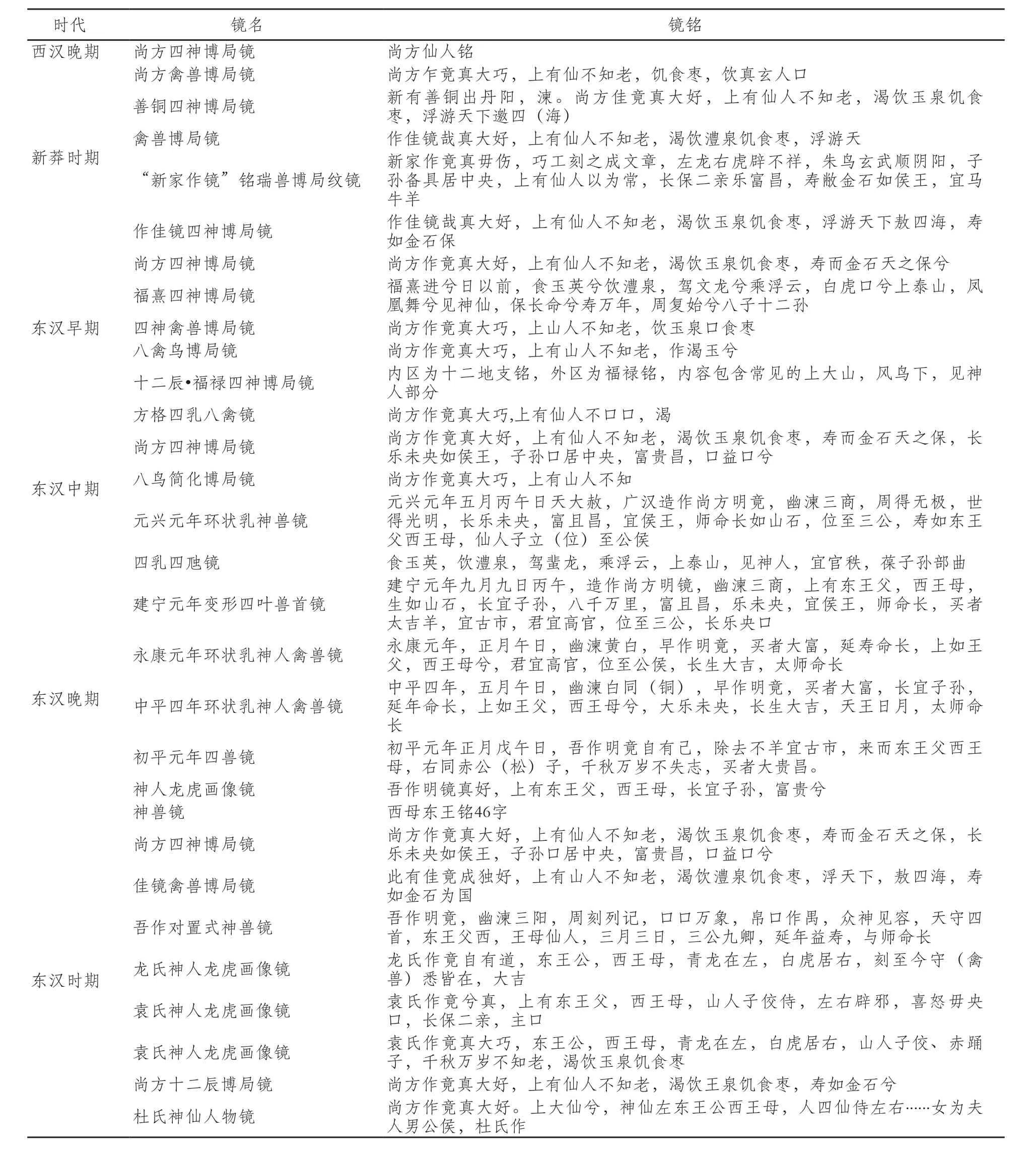

象征时人宇宙观的特殊镜铭,出现于西汉晚期,沿用至东汉晚期且数量逐渐增多。表1为所选断代相对明确的标本[8]。由表1可知,西汉时期此类铭文镜并不多见,但结合文献记载,西汉的宇宙观并非一成不变。

据文献记载,汉孝文帝的一老者通《道德经》,文帝因好老子之道而亲临河南三门峡一带求访,见老者,以为是得道之人,后人称河上公;文帝时侍郎刘京,服食朱英丸得长寿,后又从师仙蓟子训学灵飞之术,无所不能;淮南王刘安招方术之士数千研究黄白之术。可见,西汉早期,这种宇宙观在贵族阶层备受推崇。

西汉中期,孝武帝是继秦始皇之后又一位热衷于求长生的统治者。《史记》有言:天子刚即位,便热衷于这类事情。另有文献记载:武帝曾派使者求访各地得道之人,如河北定州卫叔卿、陕西凤翔伯山甫、入泰山成仙的太山老人、山东昌乐巫炎以及河南登封王兴等。《博物志》卷八《补史》有载:“汉武帝……时西王母遣使乘白鹿,告帝当来,乃供帐承华殿以待之”,因东方朔在外窃听偷窥,西王母道其是已得道之人的说法,因此“世人谓方朔神仙也”。另外,《史记》与《汉书》都用大量篇幅记载了武帝招揽方士以求长生,却由于宠待过厚,屡次遭骗的故事。其中最经典的便是方士“栾大”,武帝十分器重此人,封其为乐通侯,享两千户封地,又赐嫁卫长公主,时常给予丰厚的赏赐等。如此厚待方士,并多次使人入海求之,不仅未能达成所愿,更是一时之间“海上燕齐之间,莫不扼腕而自言有禁方,能神仙矣”。

表1 相关镜铭概况一览表

西汉晚期,元成二帝奢靡无度且鲜问政事,对得道长生之事亦十分热衷,《汉书》记载了一段成帝时忠良臣子规劝成帝不可重蹈覆辙的历史:秦时被派遣入海求蓬莱的徐福、韩终和卢生等起初深受始皇宠信,后多逃出不归,其中一部分变成了西汉时期的神仙世家;西汉中期,方士们备受统治者尊崇,四海惊悸;直至元帝初元,一些具象的崇拜对象再掀波澜。可见至迟在元帝初元,人们的这种宇宙观已经开始向原始道教酝酿与发展[9]。直至西汉末年,已有研究显示西王母崇拜是这一时期朴素宇宙观的主要表现之一。

到新莽时期,此类蕴含特殊意义的镜铭数量增加。据《汉书》记载,王莽听信方士之言,以万金筑八风台来祀尊崇对象。新王朝的建立名不正言不顺,王莽需要借助这种宇宙观稳定局面。他多次下诏散布自己已经超越肉体凡胎的言论,加上到其末年,各地已有1 700多处用来祭祀,祭祀的动物种类多达3 000种,以至于出现了供不应求的现象。由此可见,整个新莽时期,自上而下皆充斥着得道求长生的思想。

东汉时期特殊镜铭大量增多,并延续到东汉晚期;东汉中期以后“西王母”字铭大量出现,与东王公等人物相配;东汉晚期的镜铭中少见此类。统治者们对得道长生之事的推崇在东汉时期亦是如此,贵族以下阶层也纷纷效仿。这种观念自西汉中晚期以来的平民化以及具象的崇拜对象的出现,为其在东汉中叶至魏晋时期的宗教化打下坚实基础。

另外,西汉至东汉早期的此类镜铭中几乎不见“西王母”字铭,东汉中后期的镜铭频繁出现“西王母”,“西王母”与“东王公”及其他此类人物也会同时出现在一则镜铭。东汉以来的西王母画像石、画像砖等多与东王公或其他此类人物相配出现,或许与战国以来的阴阳观念有关。

3 朴素宇宙观走向成熟

首先,推动这种观念逐渐宗教化的重要因素是其与相关学派学说的相互吸收与融合,包括宗天神学、谶纬神学、黄老学说等。宗天神学是一种“人为信仰”,它为统治者服务,宗旨是“借鬼神之威,以声其教”,利用天人感应强调顺天、服从统治的重要性;谶纬神学是一种政治色彩浓厚的思想学派,“谶”即预言得到应验,谶纬神学是以虚假的政治预言强调君权神授,它与宗天神学都是西汉时期的政治需要,两者对道教的出现皆起到至关重要的作用。黄老学说在汉初备受推崇,重治国亦强调养生,“黄帝”和“老子”的存在及其所具备的能力起初被夸大,就预示黄老学说与本文所述的宇宙观两者本身就具有很强的关联性。

其次,成书于公元2世纪[10]的道家经典《太平经.解承负诀》中记载:“今天地阴阳,内独尽失其所,故病害万物。……故兴至道可以救之者也。”[11]西汉晚期与东汉时期,社会动乱,人们生活在水深火热之中,对退隐山林、凡体得道以逍遥快活充满向往。自西汉中期以来,政治宗教化与宗教的政治化相互推动。最终,融合了各派学说的道教意识出现并逐渐成熟,直至东汉晚期,太平道、五斗米道等具备崇拜对象和教规教义的道教组织出现后,道教作为中国本土宗教进入历史长河。

4 结束语

人类自我意识觉醒后便形成对死亡的恐惧,在我国特有的变通思维下,古人对人类死亡之后前往的第二世界充满想象并不懈追求,这正是灵魂观念产生,直至演变为系统化朴素宇宙观的思想源头。

延长现世生命的观念一经出现便引起了统治者们的追捧,方士们几经波折,多次在统治阶层占领一席之地,并与黄老学说迅速融合,充分借鉴佛教的宗教形式,不断丰富和系统化,形成了体系化的方术,加速了原始道教的产生[12]。

两汉作为中国古代文明高度发达的一段时期,当时的信仰要素是这种文明机体演进历程的最佳见证者和有力支撑者之一。从战国到两汉,古人信仰体系中的内核在文化形态不断变迁的过程基本稳定,即对永恒生命的无限想象与大胆尝试。期间,信仰体系的侧重点则实现了先天性向后天性的转变,伴随这种转变的是从“百家争鸣”到“黄老独盛,压倒百家”,再到“儒道结合”的主流文化形态的不断演进。与此同时,这种转变也是帝国文明所必要的依据逐渐走向成熟的结果。古人信仰体系的不断丰富正是在各阶段社会治理体系更迭下的产物。通过分析人们朴素宇宙观的起源、发展、成熟,可以直接窥见人们思维方式的演变过程,为进一步探寻文明演进历程打下基础。