谫论中小学规范字行书教学

2018-07-31熊璠

文︱熊璠

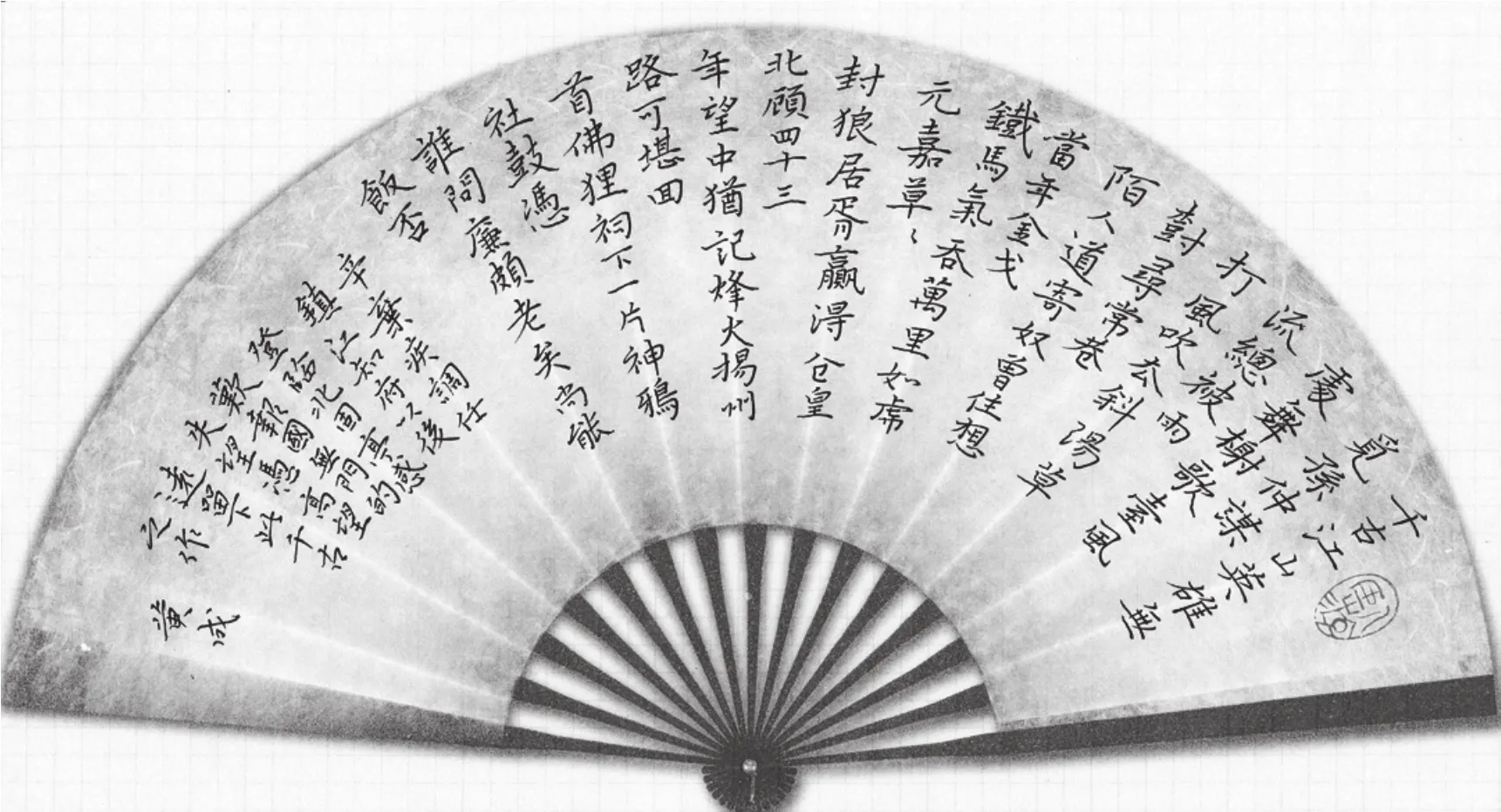

行书作为传统书体历史悠久,自汉末出现一直活跃至今。在楷、行、草三种书体中,楷书的核心作用在规范正字,但在书写效率方面要低于草书,草书便于书写但不利于认读,行书介于楷书和草书之间,因此被广泛运用于日常实用。然而与行书被广泛运用相反的是,对行书的研究却历来不多,究其缘由,如清代刘熙载在《书概》中所说:

“行书行世之广,与真书略等,篆、隶、草,皆不如之。然从有此体以来,未有专论其法者。盖行者,真之捷而草之详。知真、草者之于行,如绘事欲作碧绿,只须会合青黄,无庸别设碧绿料也。”

刘熙载认为,行书与真书(这里主要指楷书)、草书的关系犹如绘画调色,混合青色和黄色可以得到碧绿,融合楷书和草书就能掌握行书,因此不必专门研究行书。从理论上说,这种观点有一定道理。但从实践来看,将楷书与草书融会贯通并不是一件容易的事。更何况在今天,绝大多数人很难看懂草书,更不必说书写草书,通过楷书与草书的融合进而过渡到行书的传统方法,很难具备可操作性。

台湾省为便于书写并规范行书字形,曾推行《标准行书范本》,该书序中说道:“文字之书写,因时代之要求而需要迅速,则楷书之外,更需要行书;但行书若无一种共同标准,则甲所书写者,乙不能认识,仍犯‘欲速则不达’之弊。”但由于一方面手写体大多因人而异,行书统一规范的难度较大。另一方面额外增加了学生练字的负担,甚至导致部分学生将简化后的行草书与繁体楷书字形相混,不利于正体字的规范学习。因此该范本最终没有达到所期望的“人手一册”的效果。

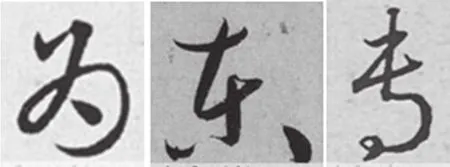

尽管《标准行书范本》没有切实达到规范行书的目的,但其初衷是值得肯定的。相对于台湾省的楷书和行书繁简差异较大,中国大陆许多楷书简化字本身就源自于行草书,尤其是草书楷化的“为”“东”“专”等字,行草书与规范简化字形态非常接近,识读难度较小,同时书写也更协调美观。因此,在中小学加强推广规范字行书教学,既有学习的必要性,同时也具备推广的可行性。

然而规范字的行书教学多年来一直未曾受到重视,缺乏最基本的教学目标和要求。《九年义务教育全日制小学语文教学大纲》中对高年级(五六年级)的要求是:“用钢笔写字有一定的速度,抄写汉字每分钟不少于20个,字迹工整,行款整齐。”但是对于如何将规范字写的既工整又快速,却没有把规范字行书列入教学计划之内,也没有合适的硬笔行书教材。随着作业、笔记和考试的书写量大幅增加,时间有限的约束下学生只能以“快写”来应付。而且因为缺乏必要的行书教学和训练,“速度”与“质量”仿佛鱼和熊掌不可兼得:要么过于工整如印刷体,但是书写速度偏慢,难以满足笔记和考试要求;要么过于潦草如鬼画符,书写质量差难以辨认。

规范字的行书用笔,主要指的是笔画的书写方式和牵丝的处理。对于初学者来说,或是笔提不起来,牵丝过多过重,用笔既不干净明快,结构也不美观大方;或是运笔轨迹不合理,钩挑拖沓如骨节,牵丝软弱似棉线,缺乏硬笔行书的干脆利落。

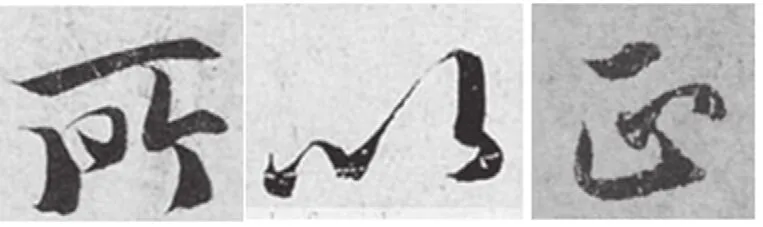

行书牵丝的离合断续,可以借鉴古代经典法帖:

为了笔画形态更加合理,行书的笔顺往往会顺势而为。例如:“土”的行书笔顺多为横竖横,而在“王”字下部时变为竖横横。倘若“王”字最后三笔按照“土”的笔顺产生牵丝,难免显得上重下轻;“田”字最后三笔与“王”相比,牵丝的断续有着细微的差别。假如“田”的内部如“王”一样环绕,整体变成外方内圆的形态,字内的布白就难以协调。古人在如何把字写好方面积累了千年的宝贵经验,我们可以从中汲取营养。

但向古帖学习并非全盘接受。古帖作为范本的缺点是不同时代的汉字结构不完全一致,常有各种异体写法出现,行书的形态更是丰富多样,与今天的规范简化字并不完全相同。因此教师在规范字行书教学中,尤其应该注意要以规范楷书为基础,选用或创造利于今人识读的行书。例如:

尽管这些写法或许约定俗成,但对于中小学生而言,形态与规范楷书差别较大的行书应当尽可能避免,以免混淆楷书结构。学生成长以后,对传统碑帖有兴趣的爱好者可以自发地由规范行书过渡到古帖行书中去,达到深造的目的。

黄 成 325000 浙江省温州市鹿城区蒲鞋市下垟头27号1幢107室