介入治疗对糖尿病足患者血管功能及IL-6、TNF-α水平的影响

2018-07-18周铁仁丁庆刚

周铁仁,丁庆刚

(霸州市第二医院,河北 霸州 065701)

0 引言

能及IL-6、TNF-α水平的影响。

糖尿病足是糖尿病的严重并发症,为一种足部综合征,其中糖尿病、下肢血管和神经病变、溃疡或坏疽是糖尿病足发生的必不可少的因素[1]。糖尿病足的发生机制较广泛,患者的临床表现为下肢皮肤溃疡且并发感染,严重者可发生严重坏疽和溃疡、下肢功能减退、严重者则会截肢,严重危及患者的生命健康和生命安全,研究显示糖尿病足患者5年的致死率可达27%[2]。传统的治疗方法主要为控糖、局部换药、抗感染等对症治疗,但是伤口恢复较慢,治疗效果不理想。介入治疗是近年来应用于临床治疗血管疾病的微创方法,可有效扩张血管,也逐渐应用于临床治疗糖尿病足[3]。本文旨在研究介入治疗对糖尿病足患者血管功

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2015年1月至2017年12月收治的糖尿病足患者112例作为研究对象,所有患者均具有糖尿病史、足部溃疡或足部感染。随机将患者分为观察组和对照组,分别给予介入治疗和常规治疗。排除标准:血液性疾病、心功能不全者、下肢感染不能得到有效控制者、严重器质性病变者、血糖和血压得不到控制者、近期心肌梗死、脑梗死患者、过敏体质者等。观察组56例,男33例,女23例,年龄为60-76岁,平均(65.84±7.48)岁,糖尿病病程6-15年,平均(10.38±3.33)年;对照组56例,男35例,女21例,年龄为58-75岁,平均(64.72±7.62)岁,糖尿病病程6-15年,平均(10.57±3.46)年。所有研究对象均经家属同意并签订知情同意书。入选患者在性别、年龄、病程等方面无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

两组患者在入院后均给予控制血糖和血压、抗感染、调节血脂、及时换药、营养神经、改善微循环等常规治疗,使空腹血糖≤7 mmol/L,餐后2 h血糖不超过10 mmol/L。观察组给予介入治疗。患者仰卧位,进行局部麻醉,首先采用Seldinger技术对股动脉进行穿刺,随后将插管送入患肢,并进行血管造影,根据造影结果观察病变的程度、范围、数量等情况。当患者狭窄超过50%的则采用球囊扩张或支架置入;当患者为节段性下肢动脉狭窄,则使用血管球囊扩张,对于严重狭窄者则使用支架。术中静脉滴注肝素,防止形成血栓。术后对伤口进行包扎,3 d内每12小时对患者进行皮下低分子肝素注射,抗血小板聚集治疗采用口服氯吡格雷和阿司匹林,用量分别为75 mg/次,1次/日,0.1 g/次,1次/日,均连续使用6个月。

1.3 观察指标

采用彩色多普勒超声检测仪测量两组治疗前后内膜中层厚度、血管弹性程度及足背动脉血流速度。收集患者空腹静脉血,分离血清,采用酶联免疫吸附法检测患者血清IL-6、TNF-α水平。

1.4 统计学分析方法

应用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计量资料用平均数±标准差()表示,组间比较采用t检验等;组间比较采用χ2检验。比较结果以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

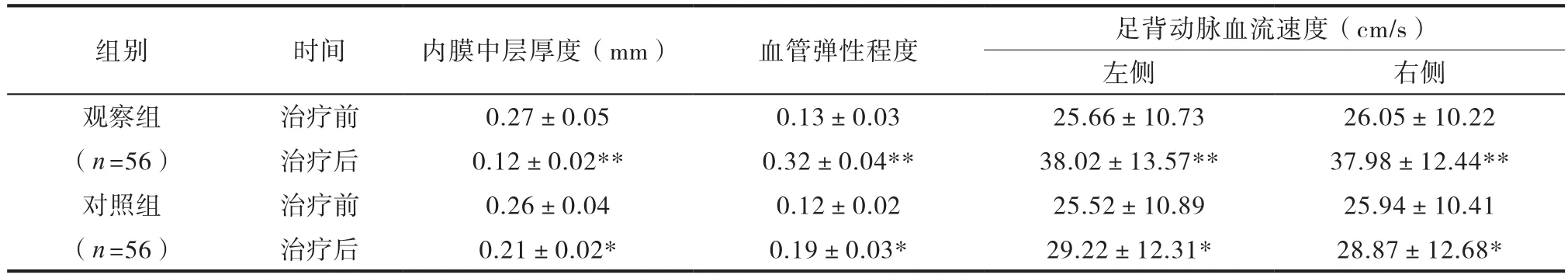

2.1 比较两组患者治疗前后血管功能各项指标的变化情况

治疗后两组内膜中层厚度、血管弹性程度及足背动脉血流速度指标均显著改善(P<0.05),观察组较对照组以上指标改善情况更加显著(P<0.05),见表1。

表1 治疗前后两组患者血管功能各项指标变化情况比较()

表1 治疗前后两组患者血管功能各项指标变化情况比较()

注:与治疗前比较*P<0.05,治疗后与对照组比较**P<0.05。

?

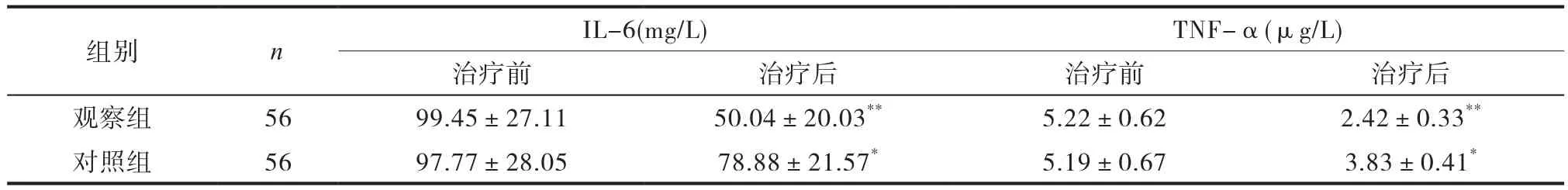

2.2 比较两组患者治疗前后血清炎性因子IL-6和TNF-α水平变化

治疗后,两组血清IL-6和TNF-α水平明显降低,且观察组较对照组下降水平更加显著(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后血清炎性因子IL-6和TNF-α水平变化比较()

表2 两组患者治疗前后血清炎性因子IL-6和TNF-α水平变化比较()

注:与治疗前比较*P<0.05,治疗后与对照组比较**P<0.05。

?

3 讨论

糖尿病足是一种严重的糖尿病并发症,也是糖尿病患者住院的原因之一,其发生是由于糖尿病患者糖脂代谢异常、炎性反应、微循环障碍等因素相关,持续的高糖状态可引起内分泌和代谢紊乱,致使动脉内膜脂质沉积、血管硬度增加、血管弹性下降,易引起血管损伤、凝血功能亢进、动脉粥样硬化、局部血栓、局部组织缺血缺氧,足部由于长期缺血而发生溃疡或坏死[4-5]。

介入治疗是近年来逐渐发展成熟的微创方法,主要应用于各种血管疾病治疗,在治疗糖尿病足方面具有显著的效果。介入治疗较传统的治疗方法具有微创和可重复操作的优点,在扩张血管管腔、改善血管功能方面具有显著作用。研究显示,糖尿病足患者表现为慢性炎症反应、全身炎性反应亢进,白介素6和肿瘤坏死因子α都是体内炎性因子,其水平与炎性细胞的活化状态密切相关,且两者具有促糖尿病足病变的作用[6]。本研究发现,治疗后两组内膜中层厚度、血管弹性程度及足背动脉血流速度指标均显著改善(P<0.05),观察组较对照组内膜中层厚度、血管弹性程度及足背动脉血流速度指标改善情况更加显著(P<0.05)。两组治疗后血清炎性因子IL-6和TNF-α明显下降,且观察组较对照组下降水平更加显著(P<0.05)。

综上所述,介入治疗可有效改善血管功能,减轻糖尿病足患者体内炎症反应,疗效显著,可进一步在临床应用。