林分密度及立地条件对湿加松生长与产脂的影响

2018-06-25吴东山颜培栋杨章旗

吴东山 韦 海 颜培栋 傅 锋 杨章旗

(1. 广西壮族自治区林业科学研究院,国家林业局马尾松工程技术研究中心,广西马尾松工程技术研究中心,广西 南宁 530002;2. 广西国有博白林场,广西 玉林 537600)

湿加松 (Pinuselliottii×P.caribaea),是以洪都拉斯加勒比松 (Pinuscaribaeavar.hondurensis) 为父本,美国湿地松 (Pinuselliottii) 为母本杂交产生的子代。我国早期进行的加勒比松杂交育种试验表明加勒比松与湿地松的种间杂交、加勒比松的种内杂交均可以产生具有一定生长性状优势的杂种[1],并且对湿加松的适生区域及栽培技术[2-5],苗期生长[6]、产脂量[7]进行了深入研究。在广西,湿加松能很好适应季候和土壤条件,生长量高于同期马尾松 (Pinusmassoniana),其纸浆性能指标介于两亲本之间[8],且表现出较强的抗松突园蚧特性[9]。因此,继续深入研究湿加松的丰产栽培措施及产脂性能对于进一步开发和利用其高抗、速生、高产脂等特性有重要意义。

林分密度是影响林木生长发育、最终产量和质量的重要因子,适宜的林分密度可以促进林分生产力的提高和优良干材的形成。祁万宜等[10]提出引种日本落叶松作为纸浆林的适宜密度为3 333~4 050株/hm2;Kim等[11]研究认为低密度造林会使分枝数增加、枝下高降低导致林木品质下降。不同的立地条件和营林措施对林木的生长与产量反应差异较大,必须实施立地环境与育林措施间的优化配置才能达到人工林的高产优质[12]。目前国内对湿加松的研究多集中在生长量与木材材性上,对其产脂特性研究较少,特别是在湿加松中龄林保留密度对产脂量影响规律的研究方面。本试验利用设置在广西博白县博白林场14年生湿加松不同密度采脂林分,研究湿加松生长和产脂量对林分密度及立地的响应,以期为湿加松中龄林采脂密度与立地的最佳配置提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地设在广西国有博白林场,地处博白县南部 (110°02′ E,22°08′ N),年均温21.9 ℃,1月均温13.4 ℃,最高月均温29.0 ℃,全年积温80 819 ℃,年平均降雨量1 756 mm,年无霜期350 d。试验地海拔124 m左右,坡度平缓,土壤为砖红壤,土层厚度80~100 cm。前茬为马尾松 (Pinusmassoniana) 采伐迹地林。湿地松与加勒比松杂交子代试验林,采用穴状整地,规格为40 cm × 40 cm × 30 cm。2001年4月定植,造林当年10月抚育1次,第2年和第3年分别于5月和10月抚育2次,因自然稀疏,进行采脂试验时林分保存率在80%~85%。

1.2 试验设计

试验林于10年生时进行密度间伐,试验设置为:处理1~450株/hm2,处理2~675株/hm2,处理3~900株/hm2,处理4~1 125株/hm2,处理5~1 350株/hm2,CK (对照),共5个采脂密度处理,小区面积20 m × 30 m,采用随机区组设计分析密度效应,设计4次重复分析立地效应,其中3个重复 (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ重复) 位于东南坡面,各重复按照序列号从小到大顺序从山顶至山脚依次排列,第4重复 (Ⅳ重复) 位于东北坡面 (与Ⅱ重复同一等高线)。

1.3 采脂试验

试验林于2014年8—11月与2015年6—11月进行采脂试验,每个样地每株样木进行编号,测量树高 (m)、胸径 (cm)、活枝下高 (cm) 等指标。采用下降式采脂法在1.3 m处以下双面开割,每1 d采脂1次,每10 d称量1次。采脂结束后进行每木测量采割面周长 (cm)、割面宽 (cm)、割沟长 (cm) 等采脂指标,产脂量单位为g/d。

按照不同密度设置9个采样区,每个区平行设定3个釆样点,每个样点分别在0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm 3个土层平行取土壤样,并同时取混合土壤1份。记录样点经纬度、坡位、海拔和草本及灌木类型等相关立地因子。将取回的土样放置2个月自然阴干,除去石块、根系等杂物后,过100目筛放于铝盒保存到干燥器内用于测定全P和全K。另一批自然风干,过60目筛存放于铝盒,用于测定有机C、碱解N和全N。其中土壤含水量用烘干法测定;容重用环刀法测定;pH值用水土体积比为25∶1的溶液,通过酸度计测定;有机C用重铬酸钾水合加热法测定;全N和碱解N分别采用凯氏定氮仪法和扩散吸收发测定,土壤全P用钼锑抗显色后在72型光电分光光度计上测定,全K用火焰光度法测定[13]。

1.4 数据分析

单株材积 (V) 按公式V=0.714 265 437 × 10-4D1.867 008H0.901 463 2[4]进行计算。其中:V为材积,m3;H为树高,m;D为胸径,cm。以小区单株为测定值单位,采用SAS/ANVOA统计分析软件进行方差分析及多重比较。

2 结果与分析

2.1 林分密度对湿加松生长和产脂量的影响

2.1.1湿加松生长和产脂量对密度的响应

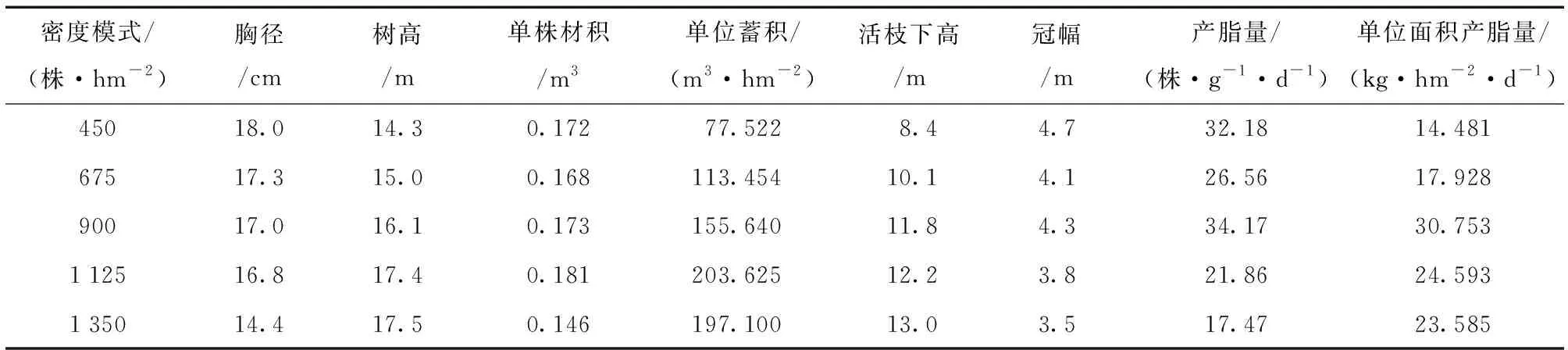

林分密度不仅影响林分单株的生长表现,而且也影响林分的蓄积量和松脂产量。用个体的表型变异数据来衡量不同密度模式下湿加松各性状的响应,见表1。

表1湿加松性状在不同密度模式下的变异分析

Table 1 The variation forPinuselliottii×P.caribaeatraits under different stand densities

密度模式/(株·hm-2)胸径/cm树高/m单株材积/m3单位蓄积/(m3·hm-2)活枝下高/m冠幅/m产脂量/(株·g-1·d-1)单位面积产脂量/(kg·hm-2·d-1)45018.014.30.17277.5228.44.732.1814.48167517.315.00.168113.45410.14.126.5617.92890017.016.10.173155.64011.84.334.1730.753112516.817.40.181203.62512.23.821.8624.593135014.417.50.146197.10013.03.517.4723.585

由表1可知,14年生时湿加松生长、形质及产脂量对密度的反应不同。对于胸径生长均表现为随着林木密度的降低而增大,在最低密度时达到最大,这与王长新[14]在研究马尾松产脂量的相关因子观点一致。675、900、1 125株/hm2胸径差别不大,当密度达到1 350株/hm2时胸径降幅明显,表明胸径在中等林分密度下敏感度较小,胸径生长差异不显著,平均胸径都在16.8 cm以上,而高密度及低密度模式下胸径响应较强烈,胸径两极分化明显。对于树高生长,密度越高其反应越不敏感,但树高生长也是随着密度的增加而增加,有变幅不断减小的趋势,符合林分树高生长的密度效应。

在给定的林木密度模式下,林分的蓄积决定于林分的单株平均材积,不同林分密度下的单株材积与林分蓄积的表现不一致。随着林分密度增加,单株平均材积呈双峰曲线趋势,出现2个峰值的密度模式分别为450株/hm2及1 125株/hm2,且后者单株平均材积比前者高0.009 m3/株,而林分蓄积则是表现为单峰型曲线,出现峰值的是1 125株/hm2密度模式,在前4种模式下随着密度增加林分蓄积的差异显著,但在高密度下,由于林分密度相差不大,导致胸径、树高的差异不显著,林分蓄积反而相差不大。因此,综合考虑林分蓄积,应该选择适当的密植模式造林,建议在1 125株/hm2密度模式下较为适宜。研究表明,活枝下高 是主要的干形指标之一[15]。从表1 可知,活枝下高与树高对密度的响应基本一致,均是随着密度的升高而升高。这与湿加松兼顾了湿地松与加勒比松亲本树干通直、分枝细、分枝角度平整、早期林分郁闭快的优势特性有关。由于冠幅与树体的光合作用有关,间接影响着树体次生代谢产物的合成,因此松树的产脂量与树体冠幅有一定的关系[16]。研究中表明,不管是单株产脂量还是单位面积产脂量都有着显著的密度效应。且与单株材积和林分蓄积有一致的变化曲线,但又有差别。单株产脂量及林木单位面积产脂量最大值均为同一个密度模式,即在900株/hm2时,产脂量最高。而在高密度时林分单位面积产脂量不大,低密度时其产脂量又因为株数偏少产脂量下降,综合两者考虑,建议产脂林林分密度900~1 125株/hm2为适宜。

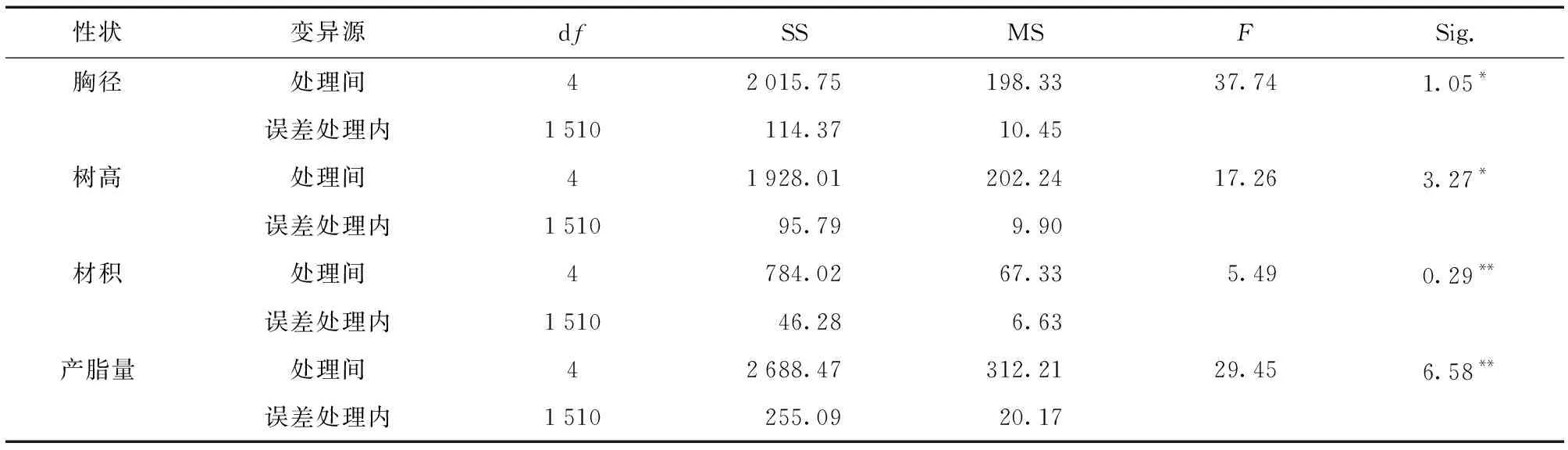

2.1.2不同密度下湿加松生长和产脂量的方差分析

为了解不同林分密度下湿加松生长与产脂量的差异,对生长与产脂性状进行方差分析,结果见表2。生长性状中树高、胸径在不同密度处理下差异显著,而材积与产脂量在不同密度处理下差异极显著,说明不同的密度对生长与产脂具有显著的影响。

表2 不同密度下湿加松生长和产脂量的方差分析Table 2 Variance analysis on growth and resin yield of Pinus elliottii × P.caribaea under different stand densities

进一步分析在0.05及0.01差异显著性水平比较两两密度处理间的差异程度表明 (表3),4个性状在2个水平的显著差异不同。其中材积在2个差异显著性水平上,除密度为450株/hm2与675株/hm2间无显著差异外,其余处理间均存在显著差异,产脂性状出除450株/hm2与900株/hm2无显著差异外,其余处理间均存在显著差异。

表3 不同密度下湿加松生长和产脂量的多重比较Table 3 Multiple comparison tests on growth and resin yield of Pinus elliottii × P.caribaea under different stand densities

注:字母不同表示差异显著。

2.1.3林分密度与湿加松生长及产脂量间的相关性

林分密度与湿加松生长及产脂量的相关关系见表4。

表4 林分密度与湿加松生长及产脂量间的相关性Table 4 The correlation of stand densities, growth and resin yield of Pinus elliottii × P.caribaea

注:*表示相关性显著,**表示相关性极显著。

林木密度与树高、活枝下高呈极显著正相关,而与胸径呈极显著负相关,表明不同的林分密度对树高、活枝下高、胸径有强度影响,随着林分密度的增加,树高、活枝下高增加,而胸径却下降。林分密度与产脂量呈显著正相关,但其与材积则为显著负相关。结合表1可知,虽然随着单位面积株数的增加能够带来单位面积蓄积及产脂总量的增加,但过密的林分反而会降低单株材积及产脂量。树高与胸径、材积、活枝下高呈显著正相关,胸径与材积、产脂量呈极显著正相关,但活枝下高与产脂量呈显著负相关。表明在不同林分密度下,生长、形质及产脂性状之间存在显著的关联性。

2.2 立地条件对湿加松生长和产脂量的影响

2.2.1湿加松生长和产脂量对林分立地条件的响应

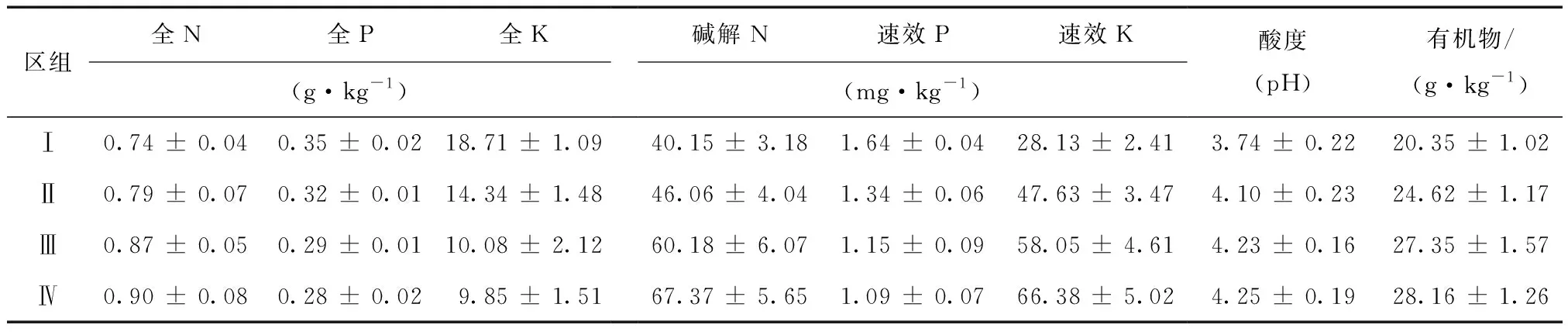

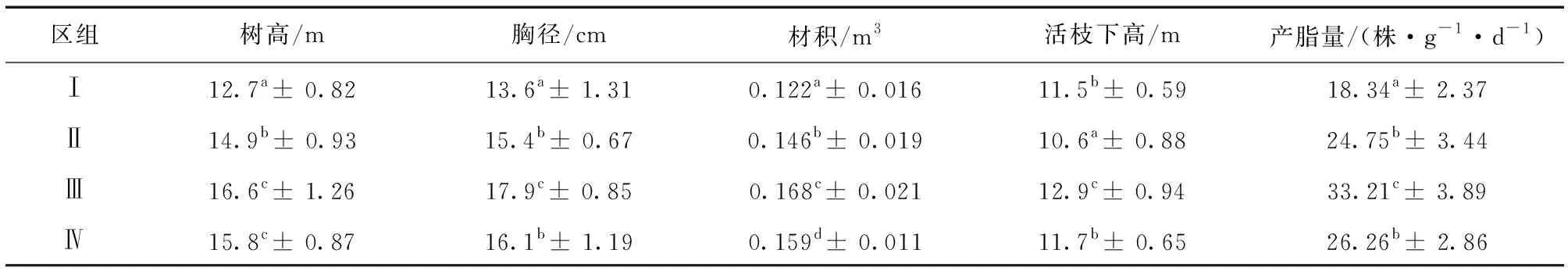

不同区组的土壤立地理化分析结果 (表5) 可知,区组间的土壤肥力确实存在显著差异。其中有机物含量、速效P、速效K含量差别较大,由于林木的生长与代谢产物的合成需要有机物、P、K等大量物质的参与,因此,在分析湿加松生长与产脂量差异时,也要考虑立地差异带来的影响。本研究将土壤肥力从低到高按照区组为单元进行简单等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3个等级 (区组Ⅲ与Ⅳ立地条件相近划为Ⅲ等级),不同立地区组湿加松生长与产脂量的多重比较见表6。

表5 不同立地区组土壤理化性质分析Table 5 Analysis on physicochemical properties of soil collected from different site conditions of blocks

表6 不同立地区组间湿加松生长和产脂量多重比较Table 6 LSD multiple comparison on growth and resin yield of Pinus elliottii × P.caribaea among different site conditions of blocks

注:数据为平均值 ± 标准差,不同字母表示0.05水平差异显著。

从表6可知,湿加松树高、胸径、材积、产脂量随土壤肥力的提高而提高,且不同的立地条件下这些性状差异显著。湿加松活枝下高对立地条件的效应却与上述不同,并不是随着土壤肥力的升高而升高,其最低的活枝下高并没有出现在立地条件最差区组,而是在土壤肥力中等条件的区组,这可能与林分密度、坡度情况有关,有待进一步研究。

2.2.2立地条件与生长及产脂量间的相关性

在林分经营过程中,立地条件是在造林开始前首先考虑的问题之一。良好的立地可以为林木生长提供好的外部条件,能够促进其迅速生长与产出。从表7可知,不同立地类型树高、胸径、产脂量呈显著正相关,但与材积及活枝下高相关性不显著。表明在立地条件有利情况下,土壤肥沃,水分充足,生态多样性丰富,这为上层林分的生长提供有力条件,生长旺盛,因此,其代谢产物松脂的产量也增加。不同的立地条件下产脂量与胸径呈极显著正相关,但与活枝下高为显著负相关,表明胸径越大其产脂量越多。

表7 立地、生长与产脂量间相关性Table 7 The correlation of site conditions, growth and resin yield

注:*表示相关性显著,**表示相关性极显著。

3 结论与讨论

林分生产力的高低除了与基因型的优良程度有关,还受制于林木对其生长空间的利用程度。在栽培过程中,最为关键的还是通过合理的栽培措施提高对营养空间的高效利用,如对林分密度的调控。林分密度表明林木利用其占有空间的程度,是影响林分生长和产量的主要因素[17]。在进行湿加松的栽培技术研究时林分密度控制与立地条件的选择是重要的技术措施[18]。本研究指出不同的密度处理对湿加松的生长、形质及产脂量都有显著的影响。林分单位面积蓄积随着林分单位面积株数的增加而增加,而林分单位面积产脂量随着密度的增加而增加,产脂量达到最大值后又随密度的增加而下降。因此,林分密度是影响湿加松单位面积蓄积与产脂量的重要因素,适宜的林分密度有利于林木保持旺盛的生长,增强光合作用,促进松脂的分泌,提高松脂的产量[19]。本研究在分析林分密度与生长及产脂量相关性时发现林分密度与产脂量呈显著正相关,但其与材积则为显著负相关。所以要根据不同的营林目标进行适当的密度调控,在单独考虑单位面积蓄积量时以建议在1 125株/hm2密度模式下较为适宜。在该林分密度下湿加松蓄积量达到203.625 m3/hm2;在综合考虑湿加松的单位面积产脂量时建议在900~1 124株/hm2时适宜,因为该密度模式下单位面积产脂量最高,且其单位面积蓄积也达到155.620 m3/hm2较高水平以上。

土壤是林木生长和发育的主要空间,不同的土壤肥力水平对林木生长和产出影响很大[20]。本研究微立地条件下湿加松的生长与产脂性状也得到相类似的结论。湿加松树高、胸径、材积、产脂量随土壤肥力的提高而提高,且不同的立地条件下这些性状差异显著。不同立地类型树高、胸径、产脂量呈显著正相关。

湿加松的生长及产脂都是其重要的经济性状。不能忽视林木密度与立地因素对其生长与产脂的重要影响。同时要注意到,密度及立地条件对林分生长与产出的影响是长期的、动态的过程,不同的性状受栽培措施影响的程度也不同[21]。关于林木密度和立地因素是如何在多个年份间影响生长与产脂的规律还需进一步研究。

[1] 宗亦臣, 郑勇奇, 陈贰, 等. 加勒比松杂交育种试验[J]. 东北林业大学学报, 2011, 39(3): 1-4.

[2] 栾启福, 李彦杰, 姜景民. 国外松种间杂交后代生长和形态性状变异及相关性分析[J]. 植物研究, 2014, 34(1): 95-102.

[3] 刘涛, 袁华, 肖金生, 等. 不同地形因子对南方低丘陵杂交松造林的生长影响[J]. 南方林业科学, 2017, 45(2): 30-34, 44.

[4] 徐慧兰, 冯源恒, 吴东山, 等. 加勒比松和湿地松形态、密度与抗风能力分析[J]. 福建林业科技, 2017, 44(2): 65-68, 85.

[5] 刘德杰. 澳大利亚杂交松在桂东南引种试验[J]. 广西林业科学, 2014, 43(2): 184-188.

[6] 胡继文, 代莹, 李振, 等. 加勒比松、湿地松苗期生长及叶绿素荧光特性[J]. 林业与环境科学, 2017, 33(4): 1-8.

[7] 庞正轰, 陈代喜, 莫钊志, 等. 澳大利亚杂交松松脂产量及松脂成分研究[J]. 林业科技开发, 2009, 23(6): 23-26.

[8] 凌绍明. 澳大利亚杂交松在广西引种试验研究[J]. 广西林业科学, 2007, 36(4): 192-195.

[9] Dieters M, Brawner J. Productivity ofPinuselliottii,P.caribaeaand their F1 and F2 hybrids to 15 years in Queensland, Australia[J]. Annals of Forest Science, 2007, 64(7): 691-698.

[10] 祁万宜, 孙晓梅, 张守攻, 等. 北亚热带高山区日本落叶松纸浆用材林初植密度的研究[J]. 华中农业大学学报, 2007, 26(4): 552-556.

[11] Kim I S, Kwon H Y, Ryu K O, et al. Provenance by site interaction ofPinusdensiflorain Korea[J]. Silvae Genetica, 2008, 57(3): 131-139.

[12] Hannrup B, Jansson G, Danell O. Genotype by environment interaction inPiussylvestrisL. in southern Sweden[J].Silvae Genetica,2008,57(6):305-311.

[13] 国家林业局. 中华人民共和国林业行业标准LY/T 1210 1275—1999森林土壤分析方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 1999.

[14] 王长新. 马尾松采脂量的相关因子分析[J]. 河南科技大学学报 (农学版), 2004, 24(3): 22-25.

[15] 刘青华, 周志春, 张开明, 等. 造林密度对不同马尾松种源生长和木材基本密度的影响[J]. 林业科学, 2010, 46(9): 58-64.

[16] 梁一池, 蔡邦平. 马尾松产脂力的最优拟和模型[J]. 福建林学院学报, 1997, 17(4): 297-300.

[17] 沈国舫. 森林培育学[M]. 北京: 中国林业出版社, 2001.

[18] 杨章旗, 廖绍忠. 杂交松适生区域及高效培育技术[J]. 广西林业科学, 2002, 31(3): 130-132, 136.

[19] 谢善高, 郑小贤, 刘洪, 等. 马尾松产脂量密度效应的初步研究[J]. 福建林业科技, 2009, 36(1): 31-34.

[20] 李志辉, 漆良华, 柏方敏, 等. 马尾松飞播林土壤肥力研究[J]. 中南林学院学报, 2004, 24(5): 32-35.

[21] Waghorn M J, Watt M S, Mason E G. Influence of tree morphology, genetics and initial stand density on outerwood modulus of elasticity of 17-year-old Pinus radiate[J]. Forest Ccology and Management, 2007, 244(13): 86-92.