针刺不同时机介入治疗面瘫的临床观察

2018-06-13林建顺黄晓华晏上海

林建顺,黄晓华,晏上海

(1.福建省龙海市第一医院,福建 漳州 363100;2.福建省漳州市医院,福建 漳州 363000;3.福建省漳州市中医院,福建 漳州 363000)

临床上治疗面瘫,急性期采用药物内服、外用治疗[1],避免面部刺激加重面神经水肿;缓解期多配合针灸治疗,促进面神经恢复。面瘫患者发病时处于机体免疫功能下降阶段,针刺相关穴位可加快面部局部症状恢复,促进整体功能的提高,恢复其神经调节功能。应用针刺治疗面瘫,疗效显著,且具有安全、简便易行、副作用小的优势[2]。但笔者在治疗中发现不同时机介入针刺治疗,患者的临床疗效、疗程、症状的改善亦有差异,现将相关情况报道如下。

1 临床资料

选择2016年1月至2017年6月龙海市第一医院门诊、住院的面瘫患者80例,诊断标准参照《神经病学》[3],将其分为急性期组和缓解期组,急性期为发病1~7 d,缓解期为发病大于8 d,每组40例。两组患者均表现为病侧面部表情肌瘫换,额皱纹消失,眼裂扩大,鼻唇沟平坦,口角下垂等一系列症状。急性期组男24例,女16例;年龄18~60岁,平均(35.9±6.2)岁;缓解期组男22例,女18例;年龄17~62岁,平均(35.8±6.5)岁。所有患者均知情同意且自愿加入研究,两组年龄分布、性别结构等基本资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

两组患者均采用基础治疗及针刺治疗。基础治疗为常规口服药物治疗,如口服激素(强的松片)预防神经根水肿,阿昔洛韦抗病毒,地巴唑扩张血管,维生素B12营养神经,以及相关对症处理的药物等。两组针刺治疗介入的时机不同。

2.1 取穴 攒竹、阳白、太阳、四白、迎香、水沟、地仓、承浆、颊车、牵正、合谷(对侧)、足三里(双侧)。

2.2 操作方法 患者取仰卧位,治疗前对穴位消毒,取0.30 mm×25 mm毫针,阳白采用提捏进针法,由上向下平刺约20 mm,攒竹向目内眦方向斜刺5.0~7.5 mm,四白直刺约10 mm,太阳直刺20 mm,迎香向鼻中斜刺5.0~7.5 mm,水沟、承浆由穴位处向患侧斜刺12.5~20.0 mm,地仓向颊车透刺37.5 mm,牵正、合谷均直刺12.5~25.0 mm,足三里直刺25~50 mm,合谷、足三里可双侧交替治疗。10 min行针1次,采用提插捻转补法,留针30 min。治疗时联合红外线耳后照射,每日治疗1次,12次为1个疗程,期间休息2 d可进入下一个疗程,两组患者均治疗两个疗程。治疗期间禁食辛辣食物,注意避风寒,调畅情志。

2.3 针刺治疗 针刺面部主要采取舒张式和提捏式的进针手法。进针时把握角度和力度,观察患者的表情,在进针过程中发现其表情不适或者手下针感涩滞,应立即出针,并对进针处深度全程按压,防止发生皮下血肿。重新进针得气后行平补平泻法。在整个施针过程中不断询问患者感受,若其有不适感要立即停止行针,等症状减轻后再缓慢出针。在实施针刺治疗过程中随着患者面部的肌力和感觉的恢复,其针感也会越来越明显,注意做好解释工作,避免晕针现象。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①根据两组患者的恢复情况,观察临床疗效、记录治愈时间。②采用Portmann评分,比较面部双侧抬眉、闭眼、鼓腮、示齿、张大鼻孔、噘嘴6种表情肌的运动情况。分为运动及静态两种状态进行评分。运动:正常3分,运动减弱2分,运动明显减弱1分,运动消失0分;静态:正常计2分,轻度不对称计1分,明显不对称计0分。运动及静态总分共计20分。

3.2 疗效评定标准 痊愈:双侧面部表情、运动功能均彻底恢复正常;显效:双侧额纹、鼻唇沟基本恢复正常且对称,面部表情运动时略有不对称;有效:静止时双侧额纹、鼻唇沟基本对称,但运动时不对称,面部伴有抽动或痉挛;无效:未能达到上述标准,症状改善不明显[4]。治疗总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

3.4 结果

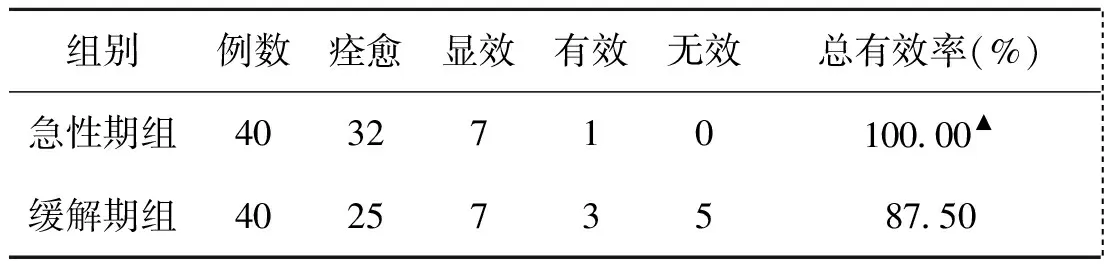

(1)临床疗效比较 急性期组治疗总有效率为100.00%,缓解期组治疗总有效率为87.50%,急性期组疗效优于缓解期组(P<0.05)。见表1。

表1 两组面瘫患者临床疗效比较(例)

注:与缓解期组比较,▲P<0.05

(2)治愈时间比较 急性期组治愈时间为(24.30±3.06)d,缓解期组治愈时间为(29.36±3.68)d,差异具有统计学意义(t=46.324,P<0.05)。

(3)Portmann评分比较 治疗前,两组Portmann评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组Portmann评分均改善(P<0.05),但急性期组升高更显著(P<0.05)。见表2。

表2 两组面瘫患者治疗前后Portmann评分比较(分,

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与缓解期组治疗后比较,▲P<0.05

4 讨论

面瘫是临床常见且多发病,以面部表情肌群运动功能障碍为主要特征,本病的发生与病毒感染、自身免疫力低下等因素有关,通常在发病数小时后达到高峰,患者无法完成抬眉、闭眼、鼓嘴等基本动作,严重影响生活质量[5-6]。中医认为,正气不足,外邪入侵,卫外不固,络脉空虚等致风热、风寒之邪气侵入面部经络,故发此病[7]。目前对面瘫进行针刺治疗已成为医学学者的重要研究内容[8]。机体穴位具有双向调节功能,面瘫发病时机体免疫力下降,针刺相关穴位可提高机体抵抗力,加快面部局部功能的恢复。

面部穴位多属阳明经,为多气多血之经脉,具有补益气血的功效。攒竹、阳白、太阳、四白为眼周穴位,主治眼闭合不全,额纹消失;迎香位于鼻翼,主治鼻唇沟消失;水沟、地仓、承浆、颊车位于口周,主治口角斜;牵正位于耳后面神经出口处,可消除神经水肿;合谷(对侧)、足三里(双侧)属阳明经远端取穴,又为人体四关要穴,具有开经调气的作用。从解剖角度分析,所选面部穴位均分布在面神经及其主要分支附近,都与面部神经调控相关[4]。合谷虽不在面部,但研究证明针刺合谷能激活面口部的运动皮质,具有治疗面部疾患的作用[9]。足三里治气血不足,祛邪扶正气。以上诸穴配合,犹如“当归、黄芪”搭配补益气血之功效,既能从局部调节面部神经,又能从整体提升免疫力,近治、远治结合,加快面神经修复,促进面瘫症状好转。但是在不同时机介入针刺治疗,两组患者的临床疗效存在差异。本研究结果显示,急性期组总有效率优于缓解期组(P<0.05);急性期组治愈时间较缓解期组缩短(P<0.05);治疗后,急性期组Portmann评分较缓解期组明显增高(P<0.05)。

综上所述,针刺治疗面瘫具有效果显著、安全、简便易行、副作用小的特点,同时早期介入治疗可有效提高患者临床疗效,进而达到预期效果,缩短疗程,改善面部运动功能,适宜临床推广。

[1]吴海英.中西医结合治疗面瘫的疗效观察[J].吉林医学,2013,34(15):2932-2933.

[2]刘维,李梦,谢文雅.周围性面神经炎针灸研究进展[J].中医药临床杂志,2015,27(3):431-434.

[3]王维治.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2007:90.

[4]吴芳,杨万章,陈传煌,等.面瘫分级评定量表的信度与效度研究初探[J].中西医结合心脑血管病杂志,2006,4(11):984-985.

[5]黄金英.早期康复护理对面瘫患者的影响分析[J].现代医药卫生,2015,31(13):2052-2053.

[6]杨娴娴,杨川,王炜,等.咬肌神经-面神经转位术治疗听神经瘤术后面瘫[J].中华神经外科杂志,2014,30(4):331-334.

[7]李德芳,高金星.针灸配合地塞米松治疗Bell面瘫疗效观察[J].中国现代医生,2011,49(26):97,103.

[8]王颖,杨骏.针灸分期治疗贝尔氏面瘫临床观察[J].中国针灸,2010,30(1):23-26.

[9]李落意,赵斌,杨骏,等.“面口合谷收”神经生理机制的fMRI研究[J].中国中西医结合影像杂志,2012,10(1):13-15,22.