国内音乐民族志电影的发展现状及制作情况分析

2018-05-16■钟莹

■钟 莹

(广西艺术学院,南宁,530022)

伴随着跨学科研究的深入发展,综合运用各相关学科方法和理念参与到民族音乐学的田野调查、学术探究中,已经成为当下民族音乐学学者展开研究的必要方式。随着数码影像技术的飞速进步,为适应各民族音乐文化传承与发展,由音乐民族志与电影两者共同打造的视听结合的电子文本——音乐民族志电影出现,在一定程度上弥补了传统的以书面文本对传统音乐文化进行描述和记录的方式所显露出的不足。但音乐民族志电影在国内的发展也面临着一定的阻碍、困难和不足。笔者也将在本文中进行一定的分析。

一、我国民族志电影与音乐民族志电影

我国民族志电影的出现带动了部分学科在研究形式上的变化,音乐民族志电影也在此基础上应运而生——它以动态的形式记录人与音乐、人与人、人与社会的关系,这种新的方式给民族音乐学学科的理论研究注入了新鲜的血液。

(一)国内民族志电影发展概况

(二)国内音乐民族志电影发展概况与现状

“音乐民族志电影是建立在长期的田野考察实践与案头工作基础上,对人类音乐文化活动的一种视听结合的‘书写’文本。”④赵书峰《中国音乐民族志电影发展前景与展望——由国际传统音乐学会(ICTM)第42届世界大会放映的6场音乐民族志电影所引发的思考》,载《人民音乐》2014年第7期,第74页。它是以人类学理论为基础,将“音乐民族志”与“电影”两种学科融合,借助电影制作技术,以声像的语言符号来谱写记录音乐文化活动的“电子文本”。在经济发展和科学技术革新的背景下,最初以文字形式记载的音乐民族志逐渐显示出它的不足,新兴事物“电子文本”正在逐步优化这些传统形式,在结合视觉、听觉以及人的思想感情的同时,更为真实地、客观地、立体地再现和展示对民族民间优秀音乐文化的保护与传承。

发展概况据赵书峰教授的《中国音乐民族志电影发展与展望》一文介绍,我国的音乐民族志电影尚处于萌芽阶段,在拍摄与制作方面没有形成规模化、体系化,多数学者的学术汇报均采用田野影像片段,未达到以人类学思考与影视剪辑技术相结合的音乐民族志电影文本方式进行呈现的程度。上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”是国内较早关注音乐民族志电影并已有实践的学术研究机构,在其每年举办的田野论坛报告会上增加了民族志电影放映环节,这对于促进我国音乐民族志电影的发展有很大的帮助。从第42届国际传统音乐学会(ICTM)会议上放映的几部音乐民族志电影⑤这几部民族志电影分别为:悉尼大学Michael Webb《“噪音之爱,悦音之爱”:南太平洋岛上的Salvesen和Sankey》、剑桥大学Razia Sultanova《阿富汗北部地区少数民族音乐》、纽约城市大学George Murer《表演的群岛:在努沙登加拉冈比斯和查槟舞的文化线路》、荷兰莱顿大学Magda Dourado Pucci《〈森林之歌〉——Mawaca的亚马逊之旅》、泰国朱拉隆功大学Pornprapit Phoasavadi《南府音乐:朱拉隆功大学建校一百周年纪念》、刘桂腾《诺敏河的降神人——莫力达瓦达斡尔族萨满祭祀仪式音乐》、吴乔《花腰傣月亮姑娘仪式》。参见赵书峰《中国音乐民族志电影发展前景与展望——由国际传统音乐学会(ICTM)第42届世界大会放映的6场音乐民族志电影所引发的思考》一文的注①(载《人民音乐》2014年第7期,第77页)。来看,这种以“电子文本”形式呈现的田野调查不仅展现了调查的历程,而且以视听结合的文本给观众传递了一目了然的调查结果,使观众能更直观、清晰地了解相关的音乐文化活动。此外,有学者认为,由曹本冶先生主编的《中国传统民间仪式音乐研究》的几个卷本,或可被称为国内音乐学界最早系统地在民族志出版中配备小型民族志影片的出版物;高贺杰、刘桂腾、萧梅等学者以《北方与南方/萨满与魔婆/斡米南与戴帽》为名,组成了影视民族音乐学专题小组来讨论影视民族志作业的不同方法以及共同关注的问题等……⑥参见《中国音乐民族志电影发展前景与展望——由国际传统音乐学会(ICTM)第42届世界大会放映的6场音乐民族志电影所引发的思考》,载《人民音乐》2014年第7期,第75页。这些个人或团体可以说是我国(尤其是在内地)音乐民族志电影的探路者和引领者。

现状分析我国音乐民族志电影的发展受到一定程度的制约和阻碍。这首先表现在我国的各大艺术院校均没有专门开设音乐民族志电影拍摄与制作相关课程,以致影片摄制人员身份单一,专业内部构成先天不足,无论教师还是学生都没有投入过多的关注。其次,学界对学术成果进行评价时几乎全部以书面形式的出版物为准,而影片这种形式尚未被学界广泛认可。再次,音乐民族志电影是音乐民族志与电影相结合的学科,这意味着拍摄一部影片需要多种学科力量的参与,但在绝大部分情况下难以寻找兼备民族音乐学知识与较好的摄影技术的人员,而要打造一部精彩的音乐民族志电影是需要专业团队的通力协作的,这有限的条件也制约了影片的产出。

综上可以总结出我国音乐民族志电影的发展所受的制约与阻碍主要来源于四个方面:一是专业艺术院校缺乏对专业人才的培养;二是目前学界对“电子文本”形式的音乐民族志的学术价值的认识没有等同于“书面文本”形式的音乐民族志;三是教师与学生的学术视野被局限,没有深入、全面地去了解更多与学科相关的周边信息;四是虽然在一些田野调查汇报中已经出现了一些零碎的视频片段,但它们并没有达到民族志电影的要求,这主要是受技术处理能力所限。

笔者认为,传统的文字记载,在过去、现在乃至将来仍然是一种强有力的信息传递方式,但不可否认它亦有不足之处。在研究过程中恰当运用民族志电影手段来记录晦涩且难以描述的现象,能帮助研究者解决一部分用语言描述无法解决的问题,从而提高研究成果的准确性与真实性。换句话说,如果民族音乐学学者在进行田野考察时,用镜头跟踪自己所考察的内容,最终以“音乐民族志电影”的方式呈现,并辅助必要的文字说明,显然将能使自己的研究汇报达到更好的效果。

二、音乐民族志电影与音乐纪录片之比较

由于音乐民族志电影与人们比较熟悉的音乐纪录片有相似之处,笔者在此有意插入两者之比较分析,以期对音乐民族志电影的形式与内容特点有更清晰的阐释。

纪录片是指描写、记录或者研究实际世界,以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,并对其进行艺术的加工与展现,以展现真实为本质,并用真实引发人们思考的电影或电视艺术形式。它的核心为“真实”。

CQMM的预测表明,今明两年,中国经济的通货膨胀水平将处于良性范围内。其中,情景1下,2018年CPI将上涨2.09%,涨幅比2017年提高0.49个百分点;2019年,相对有所放松的货币环境将助推CPI涨幅提升至2.50%;2018年PPI涨幅将为3.09%,比2017年降低3.21个百分点;2019年涨幅进一步回落至1.16%;2018年GDP平减指数(PGDP)将上涨2.71%;2019年涨幅略微回落到2.47%;情景2下的价格水平变动幅度基本相当,差异不大。

对于音乐爱好者来说,“纪录片作为一种影像表达的方式,不仅可以捕捉到精妙绝伦的音乐本身,还可以用画面去诠释音乐故事,记录音乐人的心路历程,记载一个音乐流派的兴衰历史,挖掘一种音乐背后的文化积淀”。①引用自《25部音乐纪录片解读欧美流行文化》,载“新浪音乐”,截至2017年7月5日。http://ent.sina.com.cn/f/y/25musicmovies/我们常见的音乐纪录片类型有风格流派及文化介绍类、人物生平或传记类、历史重要现场回顾类、音乐节纪录类等,例如《莫扎特的灵魂》(Mozartballs)、《迈克尔·杰克逊:谢幕绝唱》(ThisIsIt!)等这些音乐纪录片承载深度的音乐文化信息,塑造了真实的人物形象,记录了珍贵的经典影像资料并且为音乐现象提供了宣传平台,让观众可以在一饱眼福的同时,踏上了不同寻常的音乐心灵之旅。

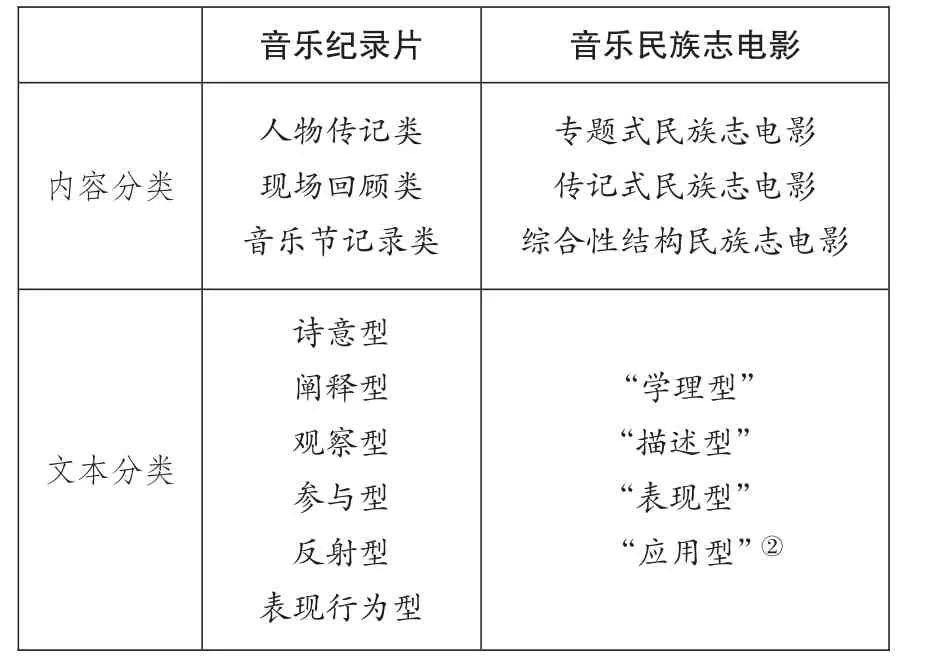

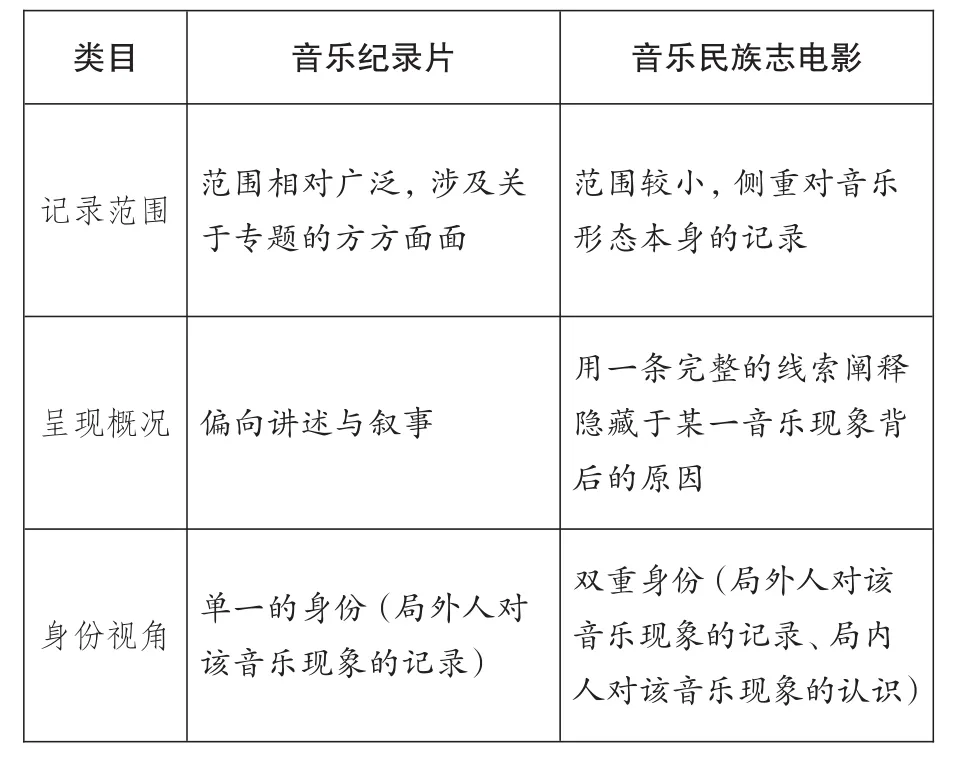

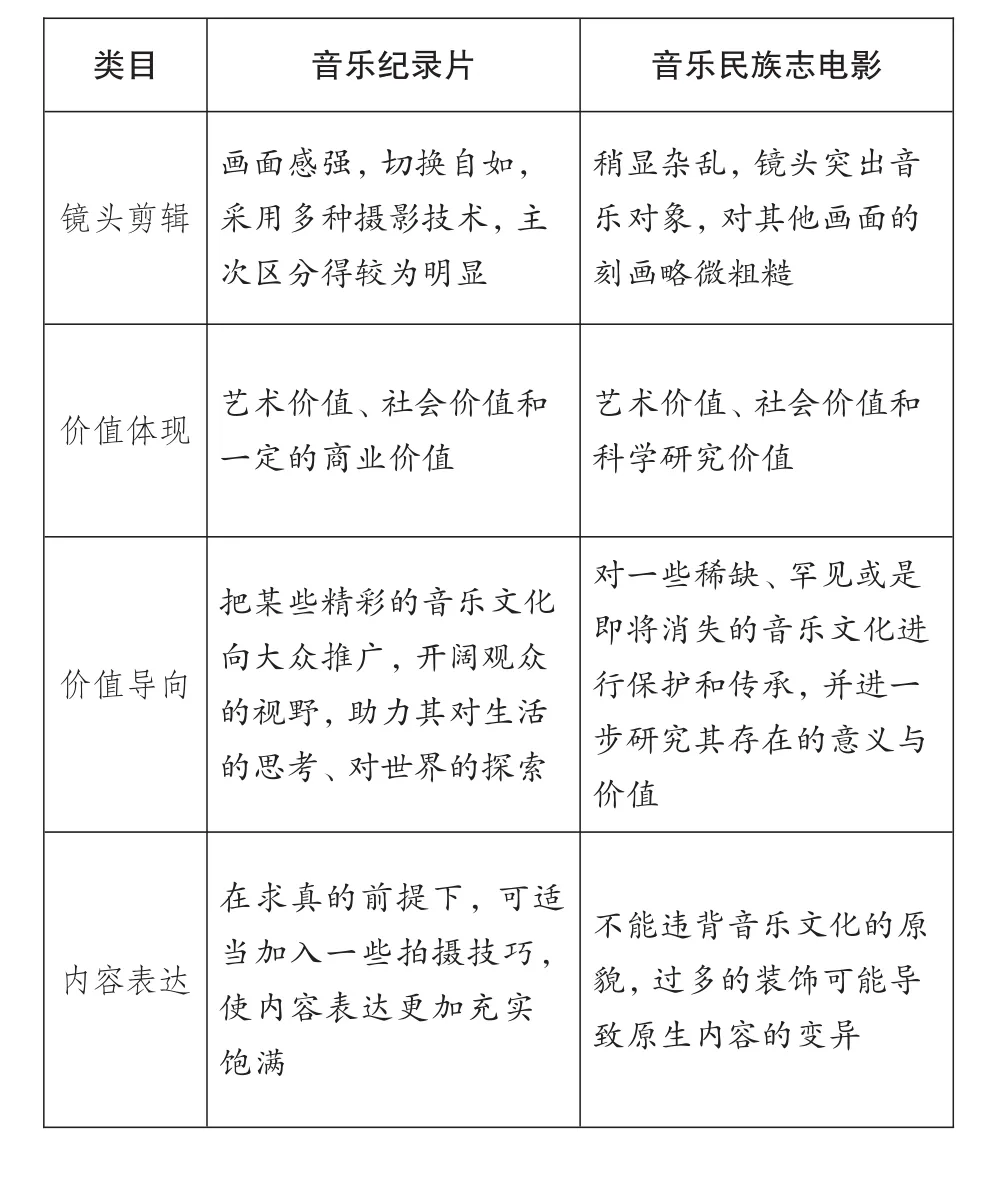

音乐民族志电影与音乐纪录片在对音乐文化的诠释上存有异同点。一方面,在某种程度上,音乐民族志电影与音乐纪录片相似,两者都追求用真实的镜头去还原原生的画面,根据不同的风格,注重创新,用自己的语言、创意去表达并吸引更多人的关注。另一方面,音乐民族志电影带有专业学科研究的性质,音乐纪录片具有纪录性——虽说两者都是用影像技术来记载某一音乐文化,但音乐纪录片是以音乐为主题进行一系列拍摄活动,当属影片拍摄制作体系,而音乐民族志电影应归属于音乐学研究体系,是一种较为新兴的音乐研究成果呈现手法。音乐民族志电影与音乐纪录片的比较与区分,可以从形式和内容两方面进行(详见表1和表2)。

表1 音乐纪录片与音乐民族志电影形式之比较②参见朱靖江《中国人类学影像民族志的文本类型及其学术价值》,载《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2013年第1期,第62-68页。

表2 音乐纪录片与音乐民族志电影内容之比较

续表2

以上对比仅为笔者个人观点,另,两者的形式和内容在差别之外也存在一些共同特点:第一,两种方式都是意图打造最真实的影像,主要体现制作者主观的体会,利用相关技术手段来传达客观的内容,拍摄者带有强烈的自我意识,影片呈现作者所看、所听、所感觉的事物;第二,两者均需要前期构思——虽然不论是纪录片还是民族志电影都追求真实、自然,但毫无章法与脚本也是行不通的,一个好的脚本是一部优秀影片/纪录片的基础;第三,在必要的时候均会出现旁白,用来补充说明画面所展示的内容等等。

三、音乐民族志电影制作宜注意的方面——兼谈国内音乐实地采风影像制作可改进的方向

制作一部音乐民族志电影,关键之处在于制作者的意图应该是“向一种文化中的人解释另一种文化中的人的行为”,制作者与被拍摄对象的交流、互动与遭遇都是影片的重要素材。关于如何进行一部音乐民族志电影的制作,笔者将在本部分以自己的理解进行简要分析。

前文提到过,音乐民族志电影目前在国内仍处在萌芽期,客观上受到一些现实条件的制约,现今出现的一些音乐田野考察的影像,从某种意义上来说还难称为严格意义上的音乐民族志电影,若以音乐民族志制作的标准来考量,这些影片在实际操作中普遍地显现出一些制作上问题和不足。当然,这些影片本身的学术价值和学者在其中付出的辛劳和努力自不必说,在此,笔者仅从影片制作的角度,举一些有一定代表性的例子作分析,以梳理国内音乐实地采风影像制作可供改进的方向,为国内音乐田野考察影像制作乃至今后的音乐民族志电影制作的发展提供一些参考。

(一)镜头语言运用

镜头可被用作像语言一样去表达制作者的意图,观众可以从拍摄者的镜头画面了解该片想要表达的内容。在音乐民族志电影中,镜头语言的描绘是否精准、丰富,直接关系到研究者能否清晰地诠释出其心中想要向大家介绍和传播的信息,尤其是关于田野考察的内容,观众很可能因对其不熟知从而兴趣不浓厚,因此,在拍摄时如何在保证真实性的前提下利用镜头语言增添音乐民族志电影的趣味性,是值得每一位将音乐民族志电影列为自己田野考察汇报总结形式的学者去构思设计的。笔者在此以国内一部关于少数民族音乐研究的专著所附的影片《送魂歌》为例,简要分析在这部影片中镜头语言的运用。

主旨表达这是一段实地采风影片中的一个章节,根据这类题材的一般要求,其要表现的主要内容为两点:第一,某种音乐形式的呈现方式,其包含的乐器或人声的种类、具体或抽象的内容,以及相较于其他音乐形式所具有的特点;第二,这种音乐形式的起源和发展,及其所承载的历史文化和思想内涵。

从这段影片来看,它所要表现的是这首《送魂歌》的表演过程,因此影片按照“舞台—室外—舞台”的取景顺序来与表演重心的变化顺序相符合。个人认为这是比较好的一种选择,但是如果完全严格按照这样的分割方式,会使得画面过于单调,如果能在展示室外表演部分时穿插几个室内表演的镜头,会让演出的呈现更具有整体性。

总体来说,这部影片对演出的过程、表达的内容都有较为完整的呈现,但是对于乐器和人声的种类及运用表现得不够充分——如果学者要体现某种乐器或人声的特点,该视频的展示显然还不够;至于对于音乐形式的起源与发展等内容的展现而言,考虑到这只是一个片段,可以允许其不承担此项表达功能。

镜头运用综合观影的整体感受及对这段影片中镜头运用的具体分析,笔者对其存有的一些可持续完善的实际问题进行一些个人观点的阐述。

首先,第一个镜头作为舞台全景,摄像机距离舞台过远,被摄主体占据的画面几乎不到三分之一,舞台上下方过多不相关的事物进入画面,这样体现不出舞台上表演者的主体地位,甚至会让观众看不清舞台上的表演者,因而导致表演者的神态等被忽略,难以揣测他们的心理活动。

在字幕显示完之后,画面不加停顿地直接推向舞台,接着又不加停顿地摇向右方并继续向前推镜头——这样的镜头运动没有给予观众缓冲的时间,同时也似乎逻辑性不足。当然,由于这部影片采用的是单机位拍摄,对于表演全貌的表现必定会有欠缺,但是笔者觉得这个镜头可以先采用远景,等舞台两侧的表演者站好位置之后,边推边往左摇动镜头,再向右摇动镜头,将最右边的表演者作为落幅。在全貌展示完之后,给一两个表演者演唱或演奏的面部、手部动作特写,再给舞台正中的表演者一个特写作为开头舞台展示部分的结束。

室外部分的镜头则总体来说画面稳定度不够,有较为明显的晃动。还有很重要的一点是,抬着“魂”向前行走的人和两边跪拜的人组成的是一个极其自然的对称构图,很能够体现出庄严的仪式感,在拍摄时应该利用好这一点。笔者认为这里应该直接从行进队伍的正上方放置机位,让队伍从画面下方出现,接着让镜头随着队伍的行进推远。影片中从行进队伍前方的地面仰拍是比较好的一个镜头,但队伍为了避开拍摄者导致画面的对称性受到了影响,其实这里可以直接将摄像机放置在地面上,让队伍跨过即可。

此外,有一段对画面进行了降帧处理,虽然是为了展现神秘感和仪式感,但笔者认为,此处画面的内容已经具有了足够的表现力,如此处理反而会影响观众对全景展示的视觉体验。另,如果能选取几个表演者的面部特写、演奏的乐器的特写、服装及饰品的特写加以展示,更能让观众感受到这场表演的文化氛围和民族特色。关于图腾的展示方面,几个不同图腾的镜头的景别和拍摄方向既不统一也非各不相同,让画面的切换显得不够和谐,同时最后一个空镜头亦有夹帧的“嫌疑”。最后由室外进入室内舞台的转换思路是正确的,用铺在地上的“魂”引导镜头,可交代得不明显,观众虽然看得出最后舞台上的“魂”是由室外的表演者抬到舞台中的,但这个过程的展示还可以更完整一些。

画面剪辑整部影片的过渡都采用的是“溶解”的过渡方式,这对部分画面内容差异很大的镜头并不合适,其在过渡过程中会给观众一种画面杂乱的感觉。影片的整体剪辑逻辑还比较清晰,除了部分镜头的转接比较生硬以外,观众还是能大致地看到整个表演的过程的。较为遗憾的是舞台和室外的表演内容分割得过于明显,中间缺乏穿插,表演重心的转移也几乎是“硬剪”,缺少过渡和交代。

(二)国内实地音乐考察影像的镜头运用现状及其与音乐民族志电影的差别

笔者观看了国内的关于少数民族音乐研究和民间仪式音乐研究的专著中附带的30余个实地采风影像,发现这些影片除了拍摄的对象不同之外,摄制手法大多相似,均以即时录制捕捉音乐动态为主。抛开硬件设施和后期制作水平来说,这些影片所要表达的主体较为完整,尚显不足的则是镜头的运用。这首先体现在部分镜头过于强调拍摄主体,对其他与音乐本体相关的信息关注较少,导致画面单一、稍显“僵硬”,叙述风格比较“呆板”,缺乏生动性与趣味性,因而在一定程度上削弱了镜头本身带有的叙述功能。例如,在《一封书》这部影片中,镜头从一开始便一直对准主角,从音乐开始响起主角登上舞台,再到他持操笔墨,一直持续了43秒,从第44秒开始镜头才转到演奏器乐的表演者上。此时的摄像机沿着水平方向移动记录了十来位演奏者,到第55秒时是给古筝的特写镜头,但仅有5秒钟,之后又回到主角题写的面板上。笔者认为,在这段影片中,应该安排更多关于音乐的镜头,让观众能通过观看影片了解到场景里的音乐素材是什么,以及这些乐器的运用是否跟大众通常所见的一致等等。其次,大部分此类影像作品都是为了保留音乐形态的真实性,因此尽可能保持原型地把素材记录下来,少有其他特殊的材料支持,从而没有突出的画面给予观众视觉冲击。如在介绍佤族歌舞时,整个49秒的片段基本上都是展示青年男女在敲木鼓和甩发,且拍摄的镜头没有完整与清晰地记录敲击木鼓的鼓点和动作。同时,作为音乐民族志影片,其音画同步做得也还不够,没有给观众一种强烈的“声音来自画面且配合画面”的感觉。再次,拍摄者选择的场景和拍摄位置也应更考究,例如:选择什么方位能尽可能把所拍摄对象记录下来?什么时候用什么镜头,该拍全景还是特写?怎样拍才能使得画面变得丰富又不杂乱无章?怎样拍才能使观众以饱满、激情的状态观看一整部影片?怎样才能在一部短小的影片中融入审美观念,体现审美价值?此外,多数影片在结尾处收束太匆忙,给人毫无预料地就结束了影片的感觉,没有悬念感而让人没有期待。

综上所述,从严格意义上来说,这些根据实地考察而生的音乐民族志影片还不能归为音乐民族志电影,它们与真正意义上的音乐民族志电影之间还存在一定程度上的差别,而对于造成这些差别(距)的原因,笔者认为有以下几点:第一,影片素材选择不到位,影片中呈现的画面与考察者所要表达的思想内容存在一定的偏差,甚至有些显得含糊不清;第二,影片叙事的基础应是音乐文化本身,但大多数片子的镜头缺乏讲故事的能力,关于拍摄主体的篇幅长度设置、悬念设置都未明确地体现出来,因而难以达到观众的预期,从而不能给观众带来满足感;第三,在拍摄水平方面存在差距的原因则有很多,如经费、设备、经验、程序等,同时也与拍摄者前期对于该地区的音乐文化了解程度以及对于艺术感受的积累和对美的感受能力有密切关系;第四,解说词或者旁白的运用不够专业,有时还出现音画不同步的现象,这些也都需要改进;第五,也是最重要的一点,即制作者应该有所思考的是,通过影片想要给学界乃至社会创造什么价值——这或许就是一部成功的音乐民族志电影所应达到的高度。

综观当下,传统的民族民间音乐在现代化洪流的冲击下逐渐失去了它的原生性,民族音乐学及中国传统音乐研究领域的学者正致力于保护和记录这些即将消散的音乐文化,而在原有的书面文本上,结合音乐民族志电影这种数字化的电子文本手段,可以对对象进行更深一步的梳理与整合,对音乐文化用最佳的方式进行形象化的保存。我们不难发现,音乐民族志电影在中国目前的发展状况与民族音乐学的研究实际上并不同步——民族音乐学的理论研究蒸蒸日上,而音乐民族志电影的制作与拍摄往往被人们忽略,不但在运用上不普及,而且在操作与技术上也不成熟。随着更多之前鲜为人知的音乐文化被发掘,加上国家对非物质文化遗产的保护力度加强,仅以单一的书面文本形式进行记谱与文字描述的传统意义上的音乐民族志似乎稍显单薄。尽管音乐民族志的写作通常体现了对田野笔记的解释及精心加工的过程,但音乐民族志电影的拍摄与剪辑则体现了综合与精简的过程。因此,基于民族音乐学的视角,充分结合现代多媒体影音技术,对中国传统音乐文化进行一个多元、立体的保护和传承可以说是广大民族音乐学学者的义务和责任。此外,在积极利用音乐民族志电影的方式为民族音乐学的田野考察弥补空缺的同时,也需要加大力度对民族音乐学学者在专业拍摄技能方面进行培养,并不断开拓学者的视野,助其寻找更有利于学科建设的方法与途径。只有恰当地解决音乐民族志电影实践在实际操作中的问题,在一定程度上突出音乐民族志电影对于学科的传播作用,才能有效地将其运用到民族音乐学的调查研究中,使其更好地为学科建设增添新鲜活力,进而促进民族音乐学的发展与传承。

参考文献

[1]保罗·亨利著,徐涵译《民族志电影:技术、实践与人类学电影》,载《民间文化论坛》2016年第4期。

[2]陈学礼《论民族志电影的“真实”》,载《云南社会科学》2003年第6期。

[3]大卫·马杜格著《迈向跨文化电影:大卫·马杜格的影像实践》,李慧芳、黄燕祺译,台北麦田出版社2006年版。

[4]邹祎杰《纪录片与民族志电影的突破性发展——评〈观察电影〉》,载《电影艺术》2010年第6期。

[5]朱靖江《尘封的影像民族志:中国少数民族社会历史科学纪录电影》,载“中国摄影家协会官方网站”,2014年10月28日。http://www.cpanet.org.cn/detail_news_99025.html