《弦索备考》谱集的传承分析

——兼及对古谱复原与中国传统音乐传承的思考

2018-05-16■田畅

■田 畅

(中国音乐学院,北京,100101)

中国传统音乐在历史流变的过程中,“口传心授”的传授方式贯穿始终,这就决定了中国传统音乐是以“人”为脉络进行传承的,其发展主要以演奏者为核心。这在最大化地保留了风格性的同时,也存在着非选择性淘汰与意外流失的风险。有幸的是,在今天,我们从《弦索备考》这样的经典之作中发现其不仅保存了完整的文字谱,还保存了完整的筝定弦法以及指法的系统标注等,为中国传统弦乐器的近代研究提供了一大宝藏。传承方式,曾对音乐的流传与演变产生巨大影响,直至现代化高速发展的今天,仍在我们对音乐的理解、认知以及开发与保护工作中扮演着不可替代的角色。本文即以《弦索备考》为例,探讨中国传统音乐的传承方式,希望为今后中国传统音乐传承与发展的实践与应用性研究提供一些值得参考的方法和观点。

一、《弦索备考》谱集的汇编与当代演奏传承概况

我们可先对《弦索备考》汇编的背景及其意义,以及该谱集的当代演奏与传承的情况进行了解。

(一)《弦索备考》谱集的汇编及其意义

19世纪初期,清朝的蒙古族文人明谊(号荣斋)①明谊,字古渔,编写《弦索备考》时用笔名“荣斋”。,有感于古韵常常因没有可以留存的文字或图像记载而逐渐失传,遂采用工尺字谱的方式将当时已流传久远的十三套弦索乐套曲汇编成册,名《弦索备考》。该曲谱全书分为六卷,共十册,以胡琴、琵琶、弦子、筝四件乐器演奏为主,记录了十三部弦索套曲②《弦索备考》十三部弦索乐套曲分别是:《合欢令》、《将军令》、《十六板》、《琴音板》、《清音串》、《平韵串》、《月儿高》、《琴音月儿高》、《普庵咒》、《海青》、《阳关三叠》、《松青夜游》、《舞名马》。的演奏信息。

作者荣斋成长于蒙古贵胄世族,生活优裕,无须苦于生计,又长期受儒家思想熏陶,得经史之论洗礼,因此与祖辈不同,选择了弃武从文,并中了嘉庆二十四年(1819年)进士。这些成长经历,使荣斋具备了浓厚的文人情怀,且1814年荣斋仅22岁,又尚未出仕,为编纂这本旷世之作提供了时间保证。

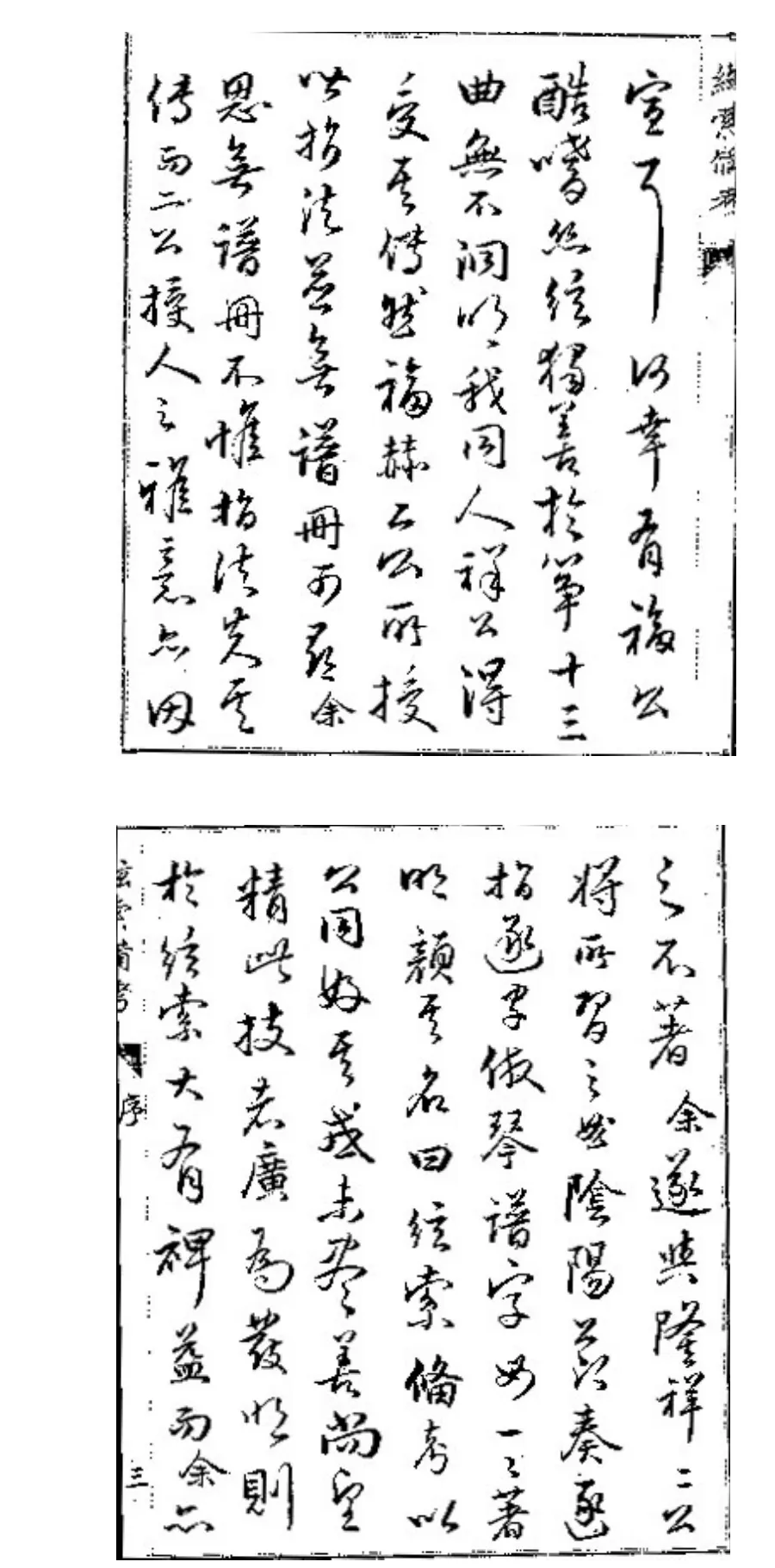

图1 《弦索备考》古谱抄本之序言部分选页

荣斋自幼即有乐府弦索之好,据《弦索备考》序所言“夫弦索十三套乃今之古曲也,琵琶、三弦、胡琴、筝器虽习见,而精之则非易,故玩此者甚稀”①见荣斋(1814年)手抄本《弦索备考》中的序。,可推测当时喜好拉弦乐、弹拨乐等器乐演奏者并不少,但习弦索实非易事,学精则更难,因此玩弦索者甚少。

荣斋在《弦索备考》序中又言:“尚望精此技者广为发明,则于弦索大有裨益”。编者当时因记谱手段的制约而辑录了《弦索备考》全部演奏谱的骨架音曲谱,而正是这样一个不得已而为之的蓝本,为后世继承者留下了其“完美”演绎十三部弦索套曲所蕴含着的精髓和精彩。这是我们如今在复原《弦索备考》音响过程中的“指路明灯”——复原的意义并不是刻板地复制曲谱的面貌,更重要的是演奏者须在尊重原谱的基础上进行二度创作。

(二)《弦索备考》演奏的当代传承与研究概况

爱新觉罗·毓峘(继明)为清朝道光皇帝的第五代世孙,出生于1930年,曾于恭王府生活八年后迁出。他是迄今为止人们寻访到的《弦索备考》的唯一活态传承人。

恭王府素有习音律的风气,这为毓峘学习音乐提供了良好的环境。毓峘尤善于三弦,但由于当时并不像现在学习音乐有家教,基本靠自修。其早年的学习主要由太监教导,后对毓峘教益最深的是“门先”②门先:允许进王府与王府子弟献艺、合乐、传授技艺的具有较高水平的民间艺人,多为盲人。张松山③张松山是一名技巧娴熟、音乐素养深厚的“门先”,擅长于琵琶、弦子。。毓峘所学三弦曲,大部分由张松山传授,多为当时在贵族文人阶层流行的弦索乐套曲。1986年,谈龙建④谈龙建,中央音乐学院三弦教授,也是《弦索备考》及其弦子曲的当代传人、研究学者。教授千辛万苦地寻访到毓峘先生并随其学习《弦索备考》的三弦套曲,毓峘先生的直观演奏使得弦索套曲得以客观再现。有了如此鲜活的传承人的现场演奏及其音响参考,《弦索备考》的研究进程得到极大推动。

基于谈龙建教授于20世纪80年代以来的研究成果,在2003年,中国音乐学院林玲⑤林玲,中国音乐学院古筝教授,《弦索备考》及其筝曲演奏家、研究学者。教授力邀中央音乐学院的谈龙建、张强、薛克三位教授合力展开了对《弦索备考》的新一轮探索,并在对实际演奏的研究部分取得了阶段性的重要成果。

二、《弦索备考》演奏的传承方式

《弦索备考》的传承方式,可从其人文背景、把玩形式、传谱方式等几个方面进行把握。

(一)“王公贵族式”文人音乐背景

在清朝时期的京城,随着经济的发展,市井文化高度繁荣,大批民间艺人涌入城市,以绝妙通俗的文字语言和华丽炫彩的表演技术极大丰富了百姓的精神生活,他们的艺术形式都具有很强的大众性与生命力。与这些活跃于茶馆、瓦肆中的民间艺人不同的还有这样一个群体——被称为“门先”的王府供养的音乐人。“门先”常出入于王府宅门之间,但各为其主,并不能随意走街串巷。弦索套曲在当时则属音乐中的“珍品”,“门先”中身价最高者才可以演奏。因此,虽然“门先”所处社会地位并不高,但他们中的佼佼者常因谈吐不凡、博学多识且技艺精湛而受到主人们的喜爱,有时还会承担一些教授主人们学习琴艺的职责。他们正是因为来源于民间又常出入于宫廷王府,在一定程度上架起了沟通民间音乐与文人音乐的桥梁。

由此,“弦索乐套曲”这些源自民间的俗曲,受到文人气质、品性所熏陶,浸染了文人意气,由此成为具有文人音乐意蕴的品类。因而“弦索乐套曲”追寻的是一种雅致、超脱的意境,是一种“典型的王公贵族式文人音乐”①参见谈龙建《弦索音乐在恭王府的承袭》,清代王府及王府文化国际学术研讨会论文集,2005年。转引自陶慕宁《清中后期蒙族名宦明谊仕履艺文考》(文章原题如此——本刊编者注),载《文学与文化》2015年第2期,第102页。。

但是,“门先”活动的封闭性使得“弦索套曲”基本只在王公贵族中流传与把玩,封建社会中社会阶层与社会人群的差异致使弦索乐的流传受到很大局限,也成为阻碍其发展与流传的一个重要因素。荣斋应当是考虑到这一社会现实,加之其所处年代正是清王朝从盛世转向衰败、内忧外患之时,时局的动荡更促使了他将“经典”编纂成册,使其得以传承与传播的决心。

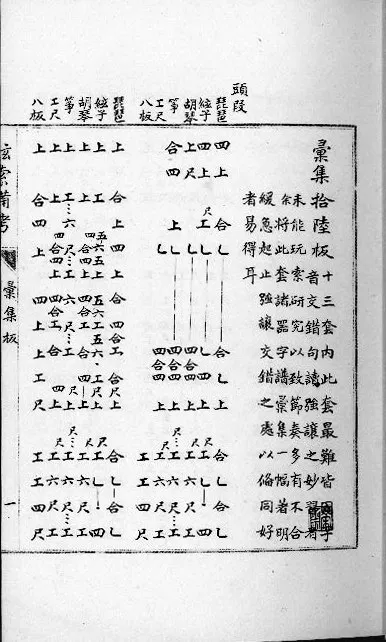

(二)“独乐与众乐”的把玩形式

《弦索备考》中关于套曲《十六板》的内容中有说明:“十三套内,此套最难,皆因字音交错句读强让之妙习者未能玩索研究,以致节奏多有不合。余将此套诸器字谱寻集一幅著明缓急起止强让交错之处以备同好者易得耳。”可推测,应是因那时常用胡琴、筝、弦子和琵琶四样乐器演奏弦索套曲,荣斋才将这四件乐器的曲谱整理于一处,以汇集谱的方式记载下来,且四样乐器的曲谱都已然分别成卷,只有《十六板》出现汇集谱。因此在演奏中,各件乐器声部都可以独立成曲,并无分奏时各不成调之虞。

其次,据“习者未能玩索研究,以致节奏多有不合”一句推测,弦索套曲也是可以由四样乐器合在一起进行演奏的,但是荣斋表明,这样演奏难度会加大,如果不是熟稔弦索者,不易达到“珠联璧合”之境地,这也印证了这种汇集谱并非有意识的配器、对位谱,而是把玩弦索乐者以其高超的音乐素养即兴演绎出的“支声复调谱”。这样将“独乐”融汇于“众乐”的把玩更有趣味性,即“字音交错句读强让之妙”。通过四样乐器对主旋律进行加花变化处理而一同演奏,呈“你出我入、你加我减,参差错落”之态,该曲的音乐表现力变得更为丰富。荣斋所言“以备同好者易得耳”表明,有些演奏者喜爱独乐,有些演奏者则喜欢众乐,而《弦索备考》的演奏也是可分可合的。

图2 《弦索备考》古谱抄本中关于《十六板》部分的选页

再有,这样的弦索乐曲均是在厅堂内玩赏——如每逢年节,王公贵族会全家一起合奏玩乐——从不在公共场合演奏,因而当时被称为“房中乐”。因此,弦索乐所具有的“家庭式”、“厅堂式”特征也是使人难觅其踪的原因之一。弦索套曲的演奏都是因自娱自乐而发生,尽管其后来时而会在舞台或者宫廷庆祝宴会等大型场合中演奏,但其最初的目的只不过是吉庆之时,家人一起聚会兴起时合奏享乐的一种宣泄和意趣罢了。

(三)“只可意会”的传谱方式

《弦索备考》全谱分有六卷,共十册。荣斋担忧于弦索音乐可能因没有传谱而失传,遂将从多位师父那里习得的弦索音乐以工尺谱的形式,记录了曲谱、定弦和指法。因工尺谱谱式的局限,其旋律仅记有骨干音。这种“备忘式”记谱,是指实际演奏的旋律要通过演奏者的个人艺术造诣,按照一定的规律“以韵补声”,从而填补和完善原始曲谱的缺失。

中国音乐的传承往往注重的并不是乐曲的具体音符,而是音乐本身的韵律及存有“真意”的个人体会,这是对音乐个体实践的尊重。在弦索套曲中,正是因为演奏的质量高低程度完全依赖于演奏者的文化修养、音乐学养、对音乐技巧的掌控以及对弦索音乐的熟悉程度,因此每个人的演奏都是不同的版本,每一次的演奏都是唯一的,这也是古曲难寻的另一原因。而在当代,西方音乐理论体系及其记谱方式,也成为我国传统音乐传承与传播的一种重要记录手段,我们应该如何利用这种手段更好、更完整地记录传统音乐原有的艺术精髓,已然是一个必须思考清楚的问题。

三、关于古谱复原与中国传统音乐传承的延伸思考

《弦索备考》的曲谱是按照“基本谱”记载的,曲谱上只能看到一些旋律的骨干音,那么,“怎样处理‘记录之原真’与‘演绎之创造’的关系”①转引自高贺杰《弦索备考:是参考书,不是教科书》,载《音乐周报》2014年6月18日,第A03版。,也就是如何恢复其原有的演奏谱?或者说是否应该完全恢复当时的演奏谱?这是我们应该去思考的问题,也是“复活”《弦索备考》的真实意义之所在,也关系着这份古谱未来的发展方向。

中国的记谱法与西方的记谱法完全属于两种模式,中国传统记谱法记的是“框”,西方记谱法记的是“音”——就如同中国水墨画写意,西方油画写实一样。这也就对如今的古谱复原任务带来了极大的挑战——虽然还有非常珍贵的爱新觉罗·毓峘老先生的演奏音响,但是当时乐器的实际演奏谱,已经无从得知。工尺谱的记录传承方式就已经决定着音乐不会是静止的,它的演奏是具有可塑性的再创造过程。

因此,复原古谱的目的实际上并不应该是探究“它是什么”,而应该是探寻“它可能会是什么”。我们无法完全一板一眼地恢复原有的曲谱,但是我们可以尝试着站在古人的理念、音乐感之上,甚至用仿制的古乐器,最大限度地探究、接近古谱所承载的音韵、风韵、神韵。当然,我们在探寻古谱的灵动韵律,尊重古谱的原有风貌的同时,也难免会融入当代的音乐审美趣味,以当代人的音乐学养和思维去演绎古曲。

音乐传达情感的方式是直接又复杂的,无论用何种方式表达,其目的都是从音乐中获得美感。中国传统音乐植根于悠久的传统文化,承载着古人的智慧,结出了数不尽的经典成果,中国音乐的审美取向也与自古以来的儒家文化、道家文化、禅宗文化有着不解之缘,比如,儒家推崇平和中正,道家崇尚大音希声。追根溯源,中国传统音乐追求的是含蓄之美。中国传统器乐曲遵循的同样也是“中正和平、幽深淡远”。中国传统器乐艺术经历了上千年的历史考验,传承着古老的民族魂魄,宣示出中华民族的人文精神与审美价值,代表的是中华民族生生不息的优秀基因淬炼出的涵养、信念与理想。

新时代经济的高速发展,使文化呈现出百花齐放的局面,在它们充盈人们的思想、更新人们的审美观念的同时,古老而优秀的民族音乐体系也受到西方文化的冲击。如果历史传承下来的音乐艺术之花在我们手中渐渐凋零,那将是无法挽回的遗憾。作为演奏者本身,应更加看重本民族传统音乐的内在美及其宁静致远的意境。这不单是体现演奏者的专业素质,更是显示出演奏者的中国传统文化学养。中国传统器乐的传承者,肩负着传统音乐的未来与兴衰,有义务承担起历史的重托,将中华民族优秀的传统音乐在保持其原有基因、品味和意蕴的前提下,代代相传至永远。

再回到《弦索备考》——面对这承载着深厚的古代民间及文人音乐风貌及内涵的经典,笔者满怀崇敬与感激,愿通过逐字逐句品读这充满魅力的古老艺术,奉献绵薄之力,再为其揭开尚未可知的奥美,使其不断地绽放出令人向往的古代音韵的绚丽。