“西北风”歌曲创作民族化探微

2018-05-16莹郭

■石 莹郭 鹏

(中国音乐学院,北京,100101;南京艺术学院,南京,210013)

20世纪80年代中期我国流行歌曲的创作高峰中,“西北风”歌潮的影响较为深远。对这一音乐潮流的文化内涵和演唱风格的评述已经较多,但侧重创作细节的研究成果则相对较少。笔者认为,从音乐创作的视角,可以对“西北风”歌曲的歌词题材、旋律语汇与和声进行等方面做进一步的探究,从而深入评析“西北风”歌曲的民族化特点。

一、“西北风”歌曲创作的基本情况

“西北风”一词作为一种音乐潮流的称谓出现于1987年,但一般认为具有这种风格的歌曲在1986年已经问世。这一年,《信天游》(刘志文词,解承强曲)由歌手王斯以粤语演唱,获得了不俗的反响,后经歌手程琳翻唱,通过1987年中央电视台的春节联欢晚会而更加风行。同年,在以“让世界充满爱”为题的“百名歌星演唱会”上,崔健又以一曲带有西北风格的《一无所有》震撼了全场,由此正式拉开了中国原创摇滚乐的大幕。这两首歌被称作“西北风”歌潮的“前奏曲”,很快就把在港台流行歌曲的“低吟浅唱”中浸泡多年的广大听众带到了黄土高原的苍凉呼啸中。

在接下来的两年左右的时间里,“西北风”歌曲蔚然成风,其代表性的作品有《十五的月亮十六圆》(张黎词,徐沛东曲)、《黄土高坡》(陈哲词,苏越曲)、《心愿》(任志萍词,伍嘉冀曲)、《我热恋的故乡》(广征词,徐沛东曲),以及电视剧《便衣警察》的主题曲《少年壮志不言愁》(林汝为词,雷蕾曲)和电视剧《雪城》的主题曲《心中的太阳》(李文岐词,李黎夫曲)等。1988年,张艺谋的电影《红高粱》上映并成为舆论焦点,片中由赵季平创作的三首纯正的“西北风”的插曲《妹妹你大胆地往前走》、《酒神曲》、《颠轿歌》也以强烈的乡土气息风靡全国,将“西北风”推向高潮。在这股潮流的带动之下,流行音乐界开始借鉴、吸收其他地区的民歌元素,由此还产生了相对更为短暂的“东南风”、“东北风”、“中原风”等音乐潮流。

在音乐形式上,“西北风”歌曲在扬弃摇滚乐和迪斯科等西方音乐体裁的同时,又融入了民族音乐元素;在歌词内涵上,它对中国流行音乐的文学表达也有着很大的突破。由此可以说,它是流行音乐界对自身语言的一次有益探索。从深层意义上讲,它实际上反映出了80年代中期躁动不安的艺术探索愿望和当时文化阶层的情感状态,这是一种与历史保持着深刻关联,却在面对飞速变化的社会时产生的无所归依之感。这些歌曲的歌词所蕴含的文化精神同现代主义文化思潮紧密联系,其关怀的目光已进入黄土地的深层。诚如金兆钧先生所言:“历史、未来与现实问题的巨大张力扭曲着人的情感,急于求成的渴望与畏惧变革的隐患相互交织,物质文明与精神文明关系的失衡导致浓重的失落。”①金兆钧《来也匆匆,风雨兼程——通俗音乐十年观》,载《人民音乐》1990年第1期。

二、“西北风”歌曲创作的民族化特征

基于上述音乐文化背景,“西北风”歌曲创作的民族化特征可分为以下三个方面进行阐述。

(一)从时代母题寻找歌词灵感

如前所述,80年代中期的许多知识分子渴望参与到社会改造之中,融入社会发展的洪流,以摆脱“文化失语”状态。“西北风”歌曲即是这一社会文化现实在音乐形式上的某种深刻反映。它的歌词用“黄土地”这样的表述,隐喻民族的苦难历史和某种认祖归宗般的文化联系,又以一种对它进行反思的立场,表达对中华民族伟大复兴和祖国现代化建设加速发展的迫切愿望。事实上,“西北风”歌曲鲜明地表现出一种过去和现在之间的对比。它既无法割舍对乡土的眷恋,又迫切地要投身于日新月异的社会之中。如1987年的《黄土高坡》的歌词采用了写意的手法,寓情于景,总体上包含两层含义。一方面,它描绘了西北地区黄土高原的辽阔与苍凉、家乡人民的淳朴与豪爽,抒发了主人公对家乡的无比热爱与歌颂之情,以及对家乡带给人们得天独厚的地理优势与自然资源的感恩之情,流露出自己身为“黄土人”的自豪感和民族认同感;另一方面,它也包含对民族苦难历史的深刻思索和中国现代化建设道路的热切期待。家乡是美好的,是唯一未受现代工业文明侵蚀的一片净土,但这同时也说明了家乡的原始与落后,它同样迫切需要生活水平的提高。当时的中国现代化进程虽然与70年代相比总体上加快了,但各地区发展不平衡依然是普遍现象。“黄牛耕地”、“窑洞土屋”、“风沙漫天”的黄土高坡与祖国整体上飞速的进步明显没有同步。其歌词带有历史与时代的烙印,以热切、强烈的使命感与责任感,表达了一种急迫的、想把握历史和命运并寻找富强之路的集体愿望。

“西北风”歌曲中对过去与现在的并置,还体现在对那种特殊历史阶段的精神遗产发生快速更迭的现实的反映,以及从中扭结出的巨大张力。这种社会情绪,及其反映在特定行为主体上的心理状态,也是这类歌曲所关切的对象。如《心中的太阳》作为《雪城》的主题歌,其歌词用文学语言概括了剧作的基本内容和精神内涵,反映了尖锐的戏剧冲突和一种焦灼的故事情绪——返城“知青”在积储了巨大历史势能的现实环境中陷入了两难,在茫然与不解的心绪之中和某些旧有秩序的压力之下向个体价值发出了诘问。

(二)以西北音调作为旋律素材

旋律是置于音乐前景的第一要素,常被称作音乐的灵魂,也是作曲家进行音乐民族化处理的基本对象。“西北风”歌曲自不例外。以往研究多有论及这类歌曲对西北音调的使用状况,但较少深入探讨其音乐形态方面的艺术特征和潜在规律。对此,笔者尝试从旋律运动和深层结构这两个方面展开讨论。

第一,多以商、徵调式为基础展开的颇具内在张力的旋律运动。

《黄土高坡》取材于青海民歌《对白歌子》的基本音调,在清徵调域内展开旋律陈述,采用单式三部曲式结构。第一段是由两个呈平行关系的对称性乐句构成的方整型乐段(4+4)。如谱例1所示,其第一句由商音同音重复起句,接“商-徵”交替的四度跳进,后表现为由偏音清角开始的级进下行音调。第二句后部出现突变的展开:在“商-徵”四度进行的基础上,连缀套入一个从徵音四度上跳至高点宫音后反向八度急跳的三音动机,并在惯性作用下继续向下运动。此时,具有棱角的旋律跨越十一度,体现出苍劲奔放的音乐气质,而大切分逆分和小附点顺分音型的引入,也为音乐注入了不少积极的动力因素。

谱例1《黄土高坡》第一句的旋律(郭鹏记谱)

第二段以类似“叹息”的音调开始,其材料明显来源于第一段第一句,即从偏音清角开始的级进下行语汇,进而引入三音动机进行发展;后部不断积聚起积极发展的动力,由此使旋律得到扩充,并不断向上攀升。这一段音乐的风格整体上略显忧郁,与歌词所表达的复杂心境相得益彰地结合起来——在抒发对家乡的无限热爱与自豪的同时,又流露出对其落后现状的深深忧思。第三段与第一段同样保持密切的关联,其主要旋律语汇由第一段第一句做上方七度变化模进得来,其中三音动机以音程变换的方式再次出现,并在全曲的最高音区再次唱响主题句,内心深处对家乡的感情在此获得彻底的释放。第三段第二句完全重复第一段第二句,由此产生了合尾的效果。

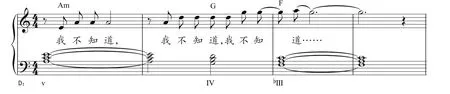

《心中的太阳》采用五声商调式,素材以西北音乐为主,并糅入东北号子音调。作曲家的主要意图与该电视剧的历史情境相关联,旋律中交替四度进行的语汇十分突出。如第一段,“商-徵”和“羽-商”的进行构成两个具有移位特点的乐句,十分豪放、洒脱,似乎激励听者去迎接复杂多变的生活挑战。而在第二段中,由连续三次上四度跳进构成的急促叠句,在分裂的节奏中重复了“我不知道”的呐喊,将音乐推向高潮。

《一无所有》也采用五声商调式。其第一段由羽音起句,构成小回环式正波型音调,后再次展开围绕羽音上下折转的旋律运动,其中下行小七度音调好似深深的叹息。这两次先升高、后回落的旋律运动,将一种欲挣脱又乏力的心态刻画得十分传神。段尾以级进下行音调收束,该音调在第二段中通过多次重复和逆行得到深化,在虚词“噢”的衬托之下,呈现出带有丝丝苦闷与惆怅的艺术情境。

第二,以核心结构音群为特点的深层结构。

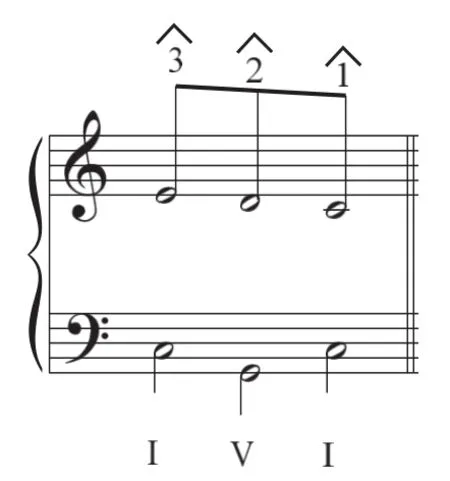

研究音乐作品的深层结构,是奥地利音乐理论家申克(H.Schenker)首次提出的。他将音乐分成前景、中景和背景,其中背景是音乐的恒定基础和深层结构,中景是音乐的基本骨架,前景是音乐的装饰性、表情性的变体要素,三者通过延长、润饰等手法相互衍化。在申克看来,背景(即深层结构)包含级进下行的结构线条以及与之构成对位的分解式低音,如图1所示。

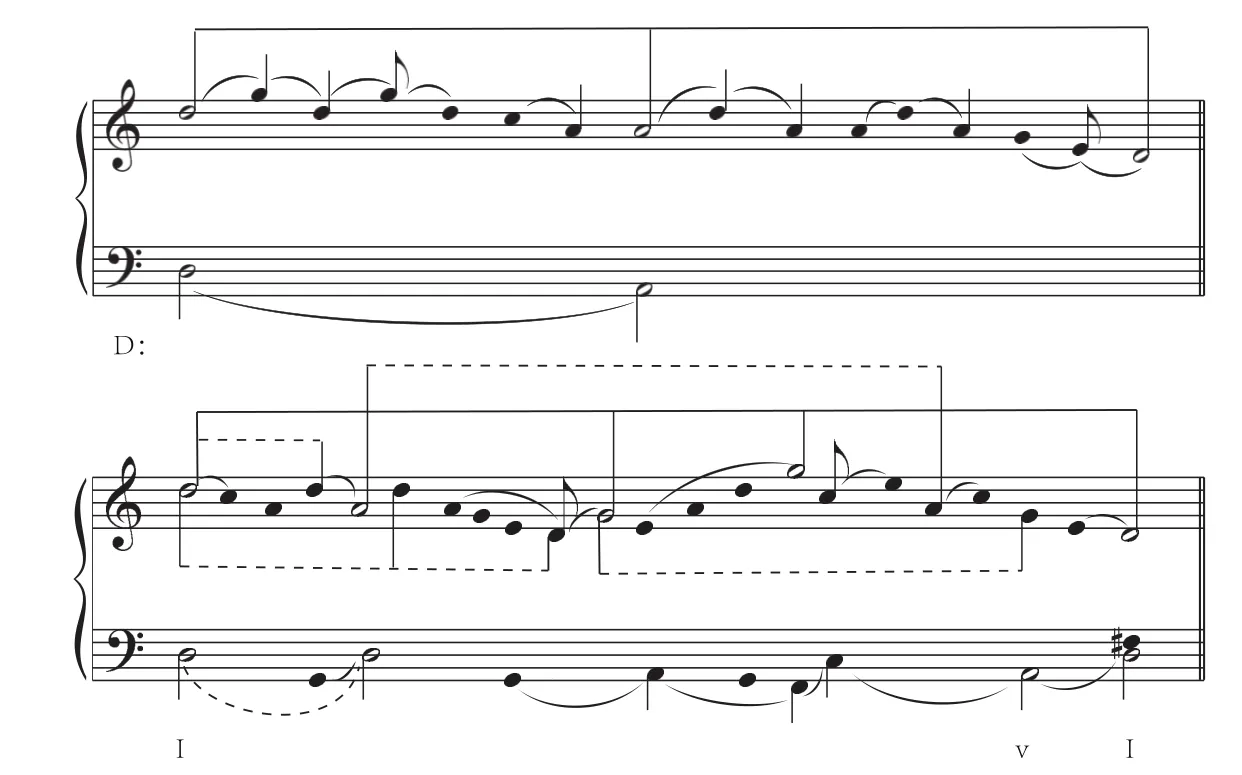

我们不妨借用这一思路,试着观察一下“西北风”歌曲旋律的深层结构特征。图2是《心中的太阳》的深层结构,即以商、羽、徵三音为主的核心结构音群(在高音谱表中以二分音符的样子表示),其中“商-徵”、“羽-商”双四度框架以及间插游移音的级进运动,体现出了这首作品的独特音乐风格。三个音在和声进行的控制下起到了结构性作用,这在第二段中体现得尤为突出——依此而出现的三个音呈下行趋势,被不断重复与延长。第一段的两个乐句分别受控于商、羽两个结构音,两音又通过四度进行得到了延长和润饰。

图1 “深层结构”概念示例

图2 《心中的太阳》的“深层结构”试分析

再来看一下《一无所有》的深层结构。如图3所示,羽、商为结构音,即主和弦的五音、根音,构成了乐曲重要的五度框架。羽的结构值在第一段中得到了充分保持,并内含两次先上后下的旋律延长。

由此可见,上述两首歌曲经过简化还原后的深层结构,体现为结构音的规律性群集状态,这与五声调式本身的旋法结构及和声作用具有一定的联系,由此有别于西方的专业音乐。

图3 《一无所有》的“深层结构”试分析

(三)以多元融合创建和声语汇

流行音乐的和声虽然来自西方专业音乐的功能和声体系,但其在发展流变过程中也逐渐创造了新的语汇。“西北风”歌曲在和声方面也把这点体现得较为突出,还进行了和声民族化的有益探索。

以五声性调式和声奠定乐曲总体基调这种手法可以使歌曲在和声与音调方面协调统一。在《一无所有》中,主和弦缺少三音,可称为五声式商和弦,它与三度叠置的徵、角和弦共同组建和声固定音型,体现明显的商调式风格,少了调性和声的解决感与紧张感。这一和声音型不断重复,似乎象征着一个深处特定时代的人的那种无所归依的生存状态。而《黄土高坡》则在最开始采用了多组具有徵调式风格的和声音型,与音调共同营构出乐曲的总体风格。

以紧张性色彩和声增强乐曲表现力度在《心中的太阳》中,两处色彩性和声的使用比较突出。第一处出现在第二段中的叠句。如谱例2所示,反向二度下行的和声进行与乐句形成对位,开阔的音响向两极扩展,并在高点处产生新的不协和效果——由徵音与偏音上的Ⅲ级和弦组成。

第二处出现在歌曲的引子中,其材料采用第二段的旋律。如谱例3所示,作曲家对该段和声进行了重新配置,使其具有半音化的特点,而两个增三和弦则营构出极具张力的音响效果,给人以窒息般的感受。

谱例2《心中的太阳》第二段的叠句中的色彩和声(郭鹏记谱、编配)

谱例3《心中的太阳》引子部分的色彩和声(郭鹏记谱、编配)

《黄土高坡》则将减七和弦作为“调色板”使用在第二段中,并且伴有一条由和弦转位而产生的下行低音线,由此产生了一种具有紧张性的音响,与第一段的调式风格形成鲜明对比,表达出一种复杂的内心体验。

“西北风”歌曲产生在富于反思氛围的历史环境之中。可以说,它的音乐形式与歌词内涵正是这一历史时期精神氛围的一种折射。为了表现好这一相对深刻的主题,“西北风”歌曲在创作上体现出不少精彩之处。无论是其歌词创作的思想内涵、旋律线条的民族风格、和声语汇的多元融合,还是其对文化底蕴的深度开掘,均值得研究人士关注。此外,透过上文的阐述还可发现,一部分这类歌曲的旋律深层结构体现出了独特的规律和创造性,而这正是旋律与和声合力作用的结果,由此也更印证出“西北风”歌曲的音乐创造的独立性和本土化。“西北风”歌曲的热潮虽然并没有持续得更久,但它在创意方面对通俗音乐界的积极影响,由同一时期的摇滚乐和20世纪90年代初的许多电视剧歌曲即可窥见一斑。

参考文献

[1]金兆钧著《光天化日下的流行——亲历中国流行音乐》,人民音乐出版社2011年版。

[2][奥]申克著《自由作曲》,陈世宾译,人民音乐出版社1997年版。

[3]黎英海著《汉族调式及其和声》,上海音乐出版社2001年版。

[4]王彬著《当代流行歌曲的修辞学研究》,四川大学出版社2007年版。

[5]陶辛主编《流行音乐手册》,上海音乐出版社1998年版。

[6]郭鹏《时代镜像——社会变迁下的新时期流行歌曲》,载《艺术探索》2017年第6期。