广西来宾市兴宾区壮族“师公戏”流传现状研究

2018-05-16覃鸿生

■覃鸿生

(广西艺术学院,南宁,530022)

壮族师公戏(以下简称“壮师戏”)在民间又称“唱师”、“唱筛”(壮语音译),用壮语唱念,以唱为主,以叙为辅,是深受壮族地区农村群众欢迎的民间戏曲形式,主要流行于兴宾区(原来宾县)、武宣县、贵港市(原贵县)及上林县等地。它是在“师公歌舞”的基础上发展起来的,大致经历了从原始师公跳神到面具舞,再到一人多角唱故事,最后分角色演唱壮师戏的四个历史阶段。①蒙光朝著《壮师剧概论》,广西人民出版社1993年版,第1页。应作者要求,兹印出本项目审批号和项目负责人信息(项目编号见本页上方)以便进行成果认证。项目审批号:广艺政发[2017]207号;项目负责人:广西艺术学院覃鸿生。1987年,广西壮族自治区文化厅还将其定名为“壮师剧”;2007年,它被列入广西壮族自治区非物质文化遗产名录。壮师戏既是壮族艺术文化的历史缩影之一,也是壮族传统文化的一个重要载体与宝库;对其展开调查研究,有着重要价值和深远意义。兴宾区是壮师戏盛行地之一,无论是其民间艺人还是其政府文化部门,都在为壮师戏的生存与发展持续努力着。笔者对兴宾区壮师戏选题的关注持续了四年,最早始于2014年的本科学习阶段,直至现今的研究生阶段。近期围绕此选题,笔者对兴宾区壮师戏现状进行了为期6个月的、相对集中的6次田野调查。本文立足于实地调查,通过材料梳理,对兴宾区壮师戏的地域分布、组织存见、传承生态等进行综合分析研究,力求形成具有全息性及时效性的兴宾区壮师戏现状研究成果,以期进一步丰富壮师戏的系统研究。

一、地域分布状况

兴宾区是一个以壮民族为主体的多民族聚居城区,地处广西中部,行政区域面积4364平方公里,水陆交通便利,桂海、桂马高速公路和湘桂铁路贯穿区内,红水河亦流经区内12个乡镇、街道。截至2015年末,该区共辖4个街道办事处、10个镇、10个乡,总计有238个村民委员会、44个社区居民委员会、1628个自然村、2191个村民小组。①引自来宾市兴宾区人民政府官方网站(截至2017年7月28日)。http://www.xingbin.gov.cn/xbrmzf/

作为民族音乐理论研究的传统音乐对象,在留存和分布上总是表现出一定的空间区域范围。②伍国栋著《民族音乐学概论》,人民音乐出版社2009年版,第34页。笔者经过实地调查发现,壮师戏在兴宾区的分布目前主要盛行于五山乡、寺山镇、溯社乡③溯社乡本属柳州。2005年划归来宾市后,该乡被撤销,全境并入平阳镇。三个地区,而且这样的地域分布具有一定的区域特征。

五山乡地处兴宾区南端,与贵港市相连,地质地貌呈丛山叠嶂状,属石山地区,远离城区,交通条件相对落后,进出仅有一条县道。溯社乡位于兴宾区西北部,紧接上林县与合山市,距来宾城区77千米。寺山镇地处兴宾区东部,毗邻武宣县,与来宾城区相距约38千米。通过比较分析发现,这三个地区恰好与壮师戏的主要流行地(贵港、上林、合山、武宣)在地理位置上处于交缘地带,具有明显的地缘关系,因此彼此间的地域文化显然具备一定的交融性。而且笔者通过查阅资料发现,五山乡与贵港市不但具有地缘关系,在历史沿革上也曾有密切的渊源:五山乡原属贵县山西里,民国时,里改为区,为樟木区所辖。1948年设五山乡,1949年属贵县第四区(青岭区)辖。1953年4月22日,划归来宾县第十五区五山公社,1984年9月撤公社设乡,自此沿袭至今不变。④兴宾年鉴编撰委员会《兴宾年鉴(2003—2006年)》,第15页。

此外,笔者在实地调查过程中发现,五山乡有很多寺庙,寺山镇也有,这么多的寺庙是否说明壮师戏与其有一定的关联,是一个值得考证的问题。同时,据网络资料显示,溯社乡的名字“溯社”是壮话的谐音,“溯”是渡口的意思,“社”是社王的意思,“溯社”的意思即靠近社王的渡口。而“社”是祭祀的地方,“社王”是土地神,当地许多民族都有祭祀社王的习俗,在壮族地区祭祀社王则都要通过“师公”完成。因此可知,溯社这个地名与壮师戏也有着密切关系。

综上,兴宾区壮师戏形成现今的分布特征,主要原因有:地理上紧邻壮师戏盛行地,地缘关系突出,文化交融性强;远离城区,交通不便,现代都市文化冲击力弱,原生传统音乐形式保留完整;民间信仰稳固,传统习俗丰富。

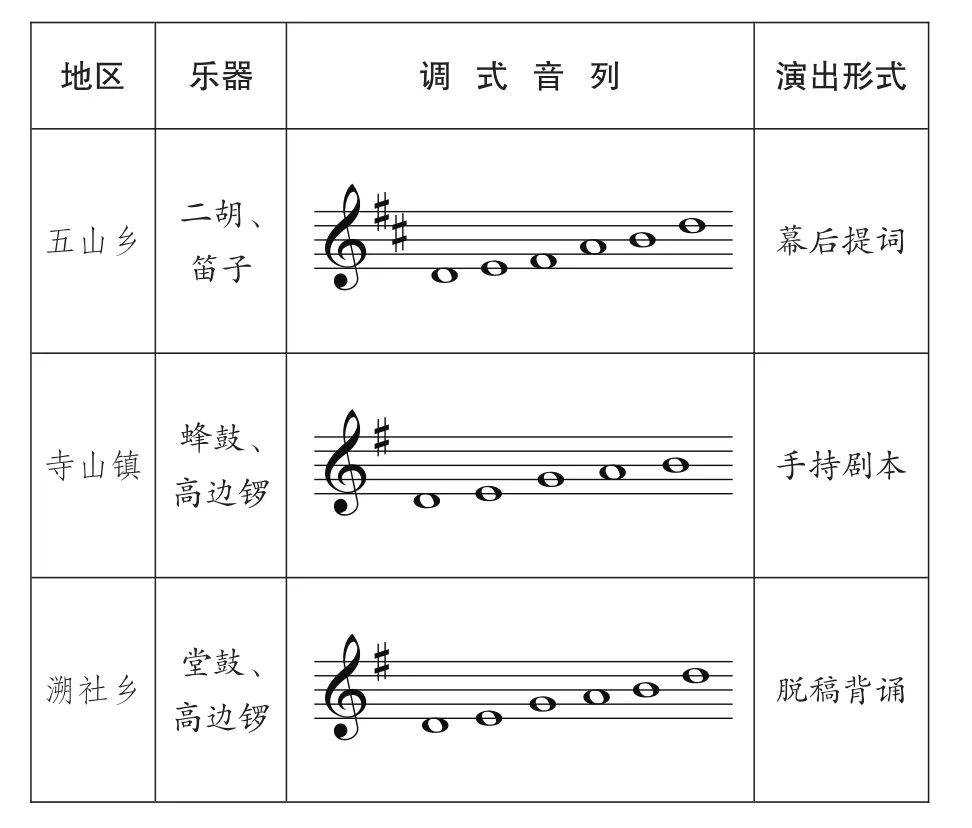

传统音乐对象时刻受其赖以生存的地理环境的影响和制约,不同的音乐地理方位,会形成不同的地域音乐风格。⑤《民族音乐学概论》,第34页。通过分析总结,上述三个区域壮师戏的相关特点主要可总结如表1。

表1 五山乡、寺山镇、溯社乡的壮师戏主要特点对比

二、组织存见现状

笔者调查得知,目前兴宾区壮师戏存见的组织形式主要有两种。一是“师艺队”,它是以当地有影响力的壮师戏艺人为核心引领其他人员而成的,或由某一非壮师戏艺人召集其他艺人所组成的纯壮师戏民间表演团队。其具体名称由队伍所在的乡镇或村落名称来确定,如“溯社乡古旺村壮师文艺队”、“寺山镇上团思磨村壮师文艺队”、“五山乡周罗师艺队”、“五山乡六贝三元师”等。二是“剧团”形式,它是由乡镇文化站所领导的业余文艺宣传队,演出的项目包括壮师戏、舞蹈、小品、歌唱等。

兴宾区的壮师剧团目前仅有两个,即“兴宾区五山乡壮师戏剧团”和“桥巩良塘两乡壮师剧艺术团”。目前“五山乡壮师剧团”演出的节目仍以壮师戏为主,且演出基本不断;而“桥巩良塘两乡壮师剧艺术团”的演出则几乎看不到壮师戏节目了,取而代之的是风靡全国的广场舞。笔者认为,形成如此落差,与区域地理及经济发展水平差异有较大关系。前文已经提到,五山乡交通相对不便,且与其相邻的贵港市樟木镇也是师公戏较为活跃的地区,因此传统的壮师戏演出得以在那里繁荣延续至今。而“桥巩良塘两乡壮师剧艺术团”所在的下料村地处城郊,地势平坦,又是省道与县道的交界地,水陆交通极其方便,沿232号省道向西南仅10千米就能到达桥巩乡,沿619号县道向正北方10千米即为良塘乡,区域地理位置优越,城镇化水平高。由此,其居民接受现代文娱活动的能力也就较强,随着其精神需求的不断丰富,传统的壮师戏就受到严重打击,逐渐退出舞台。

下面,笔者将以五山乡壮师戏剧团作为“剧团”的代表,以五山乡周罗师艺队作为“师艺队”的代表,分别进行主要人员的调查分析。

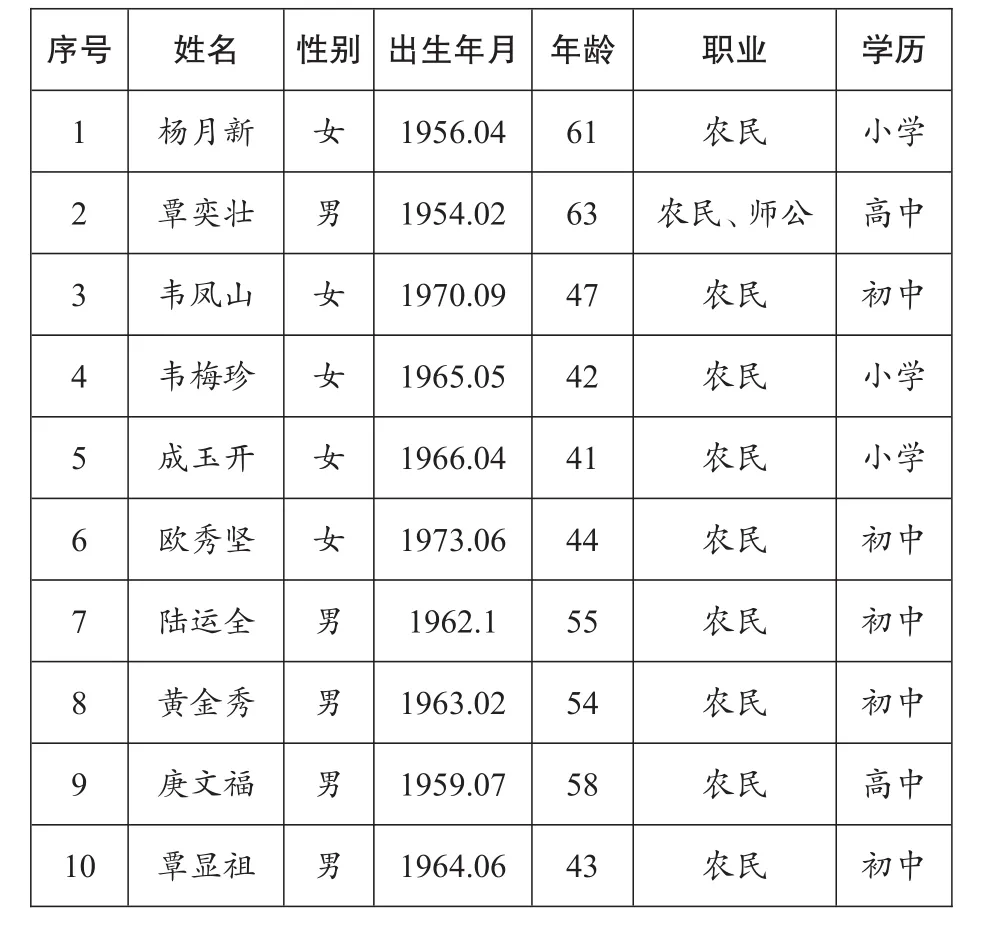

五山乡壮师剧团始建于2000年,是在乡党委、乡政府领导下以推进农村基层文化工作为宗旨的业余文艺宣传队。通过表2可见,全团演员共10名,男女各5名,职业均为农民,是从该乡各村筛选出来的具有一定文艺专长的文艺爱好者。从年龄层次上看,该团成员均在40岁以上。文化方面,除有两位老艺人为高中学历,其余都是初中和小学学历。因为演员们的文化程度相对不高,且大多数时间要务农,壮师戏的剧目篇幅又都比较长大,一个剧目至少要演唱三个小时,所以剧目内容的记忆任务是演员们难以完成的,导致演出时只能采用幕后提词的方式弥补。当然,覃奕壮作为团内唯一的“师公”,因具有良好资质,所以要负责全团的剧目创编以及节目的编排、艺术指导等工作。

表2 五山乡壮师戏剧团人员概况

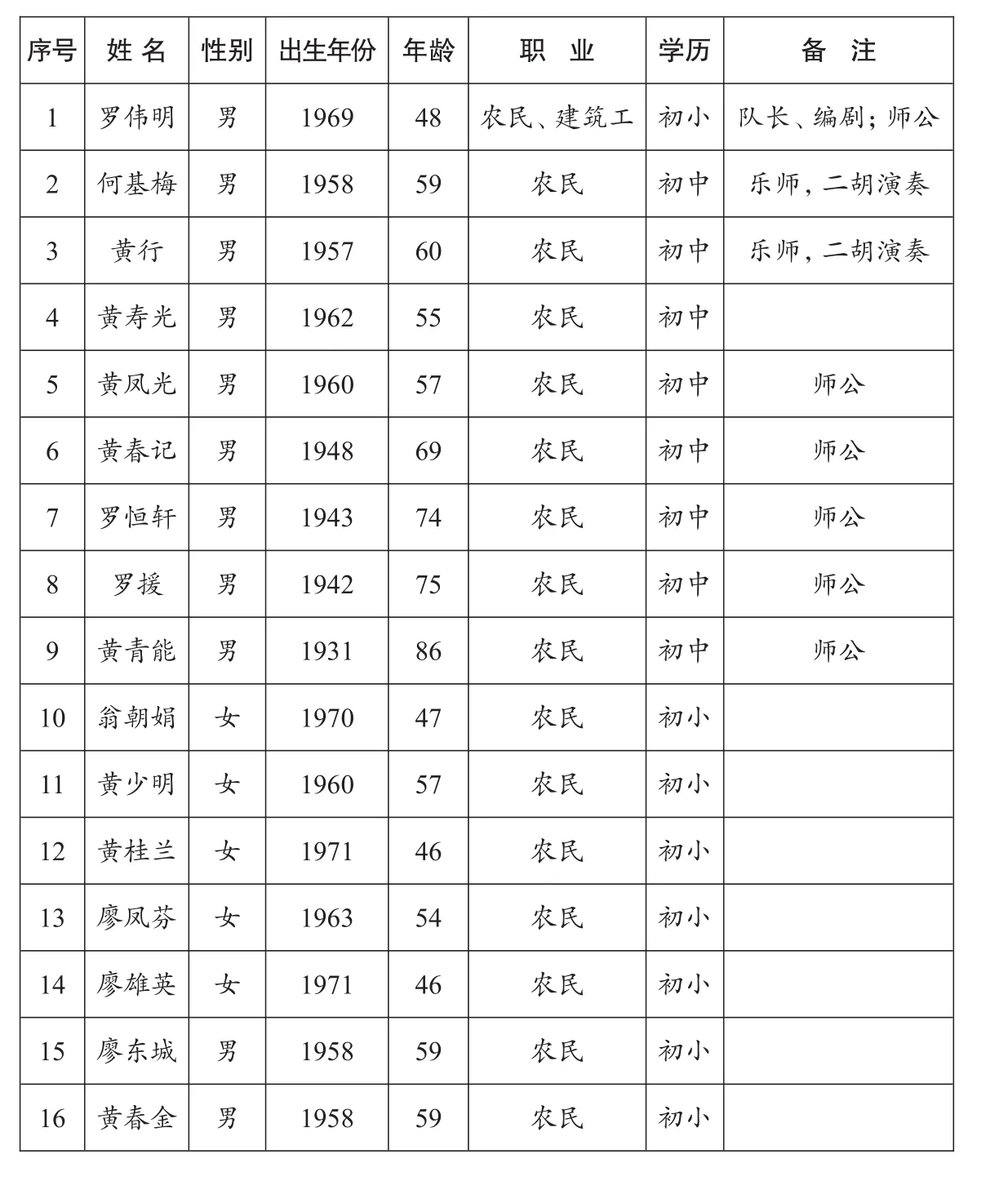

表3 五山乡“周罗师艺队”人员概况

五山乡“周罗师艺队”至今已有上百年历史,是罗伟明家祖祖辈辈传承下来的宝贵财富。罗伟明的祖上都是师公,精通师公技艺,且将其世代相传。通过表3可见,周罗师艺队目前有成员16名,其中男性11名,女性明显偏少。他们的年龄多在50至70岁之间,最年轻的46岁,最年长者达86岁,在艺术实践方面整体上具有相当丰富的经验。全队成员职业均为农民,学历均为初中及以下,应该说学历普遍不高。出于与前一案例相同的因素,周罗师艺队的演出也采用幕后提词的形式完成。罗伟明作为队长,统筹所有演出事宜,同时还负责编剧、编排节目,是队伍的核心。何基梅与黄行是队里固定的乐师,负责演奏二胡。值得注意的是,在这16人的队伍中有多达6位师公,这主要是因为该队的演出主要出现在老人过世及安龙祭社等场合,外出时一般都分为两个小组,其中一组唱戏,另一组负责师公仪式(局内人称“喃嗼”),而执行师公仪式的人必须都是经过“受戒”的师公。

三、传承生态现状

音乐文化的传承问题历来都是民族音乐学家关注与研究的焦点。杨民康教授认为当代少数民族音乐文化的传承方式有两种:一是狭义性传承,即在封闭性时空环境中,传统音乐文化传承通常为纵向的内部传承;二是广义性传承,即在开放性时空环境中,在狭义性传承的基础上拓展、延伸的音乐文化传承活动的外部传承。①杨民康《论中国少数民族音乐文化传承的狭义性和广义性特征》,载《星海音乐学院学报》2015年第1期。音乐文化传承的主体是人,这既包含作为音乐文化创造者与持有者的局内人,也包括作为音乐文化研究者与推动者的局外人。因此笔者认为,兴宾区壮师戏作为少数民族音乐文化宝库中的组成部分,其传承与发展既离不开民间壮师戏艺人坚持不懈的自主式局内传承,又得益于关心注重壮师戏发展并付诸行动的学者、研究人员、政府部门人员等的自觉式局外传承。

(一)自主式局内传承

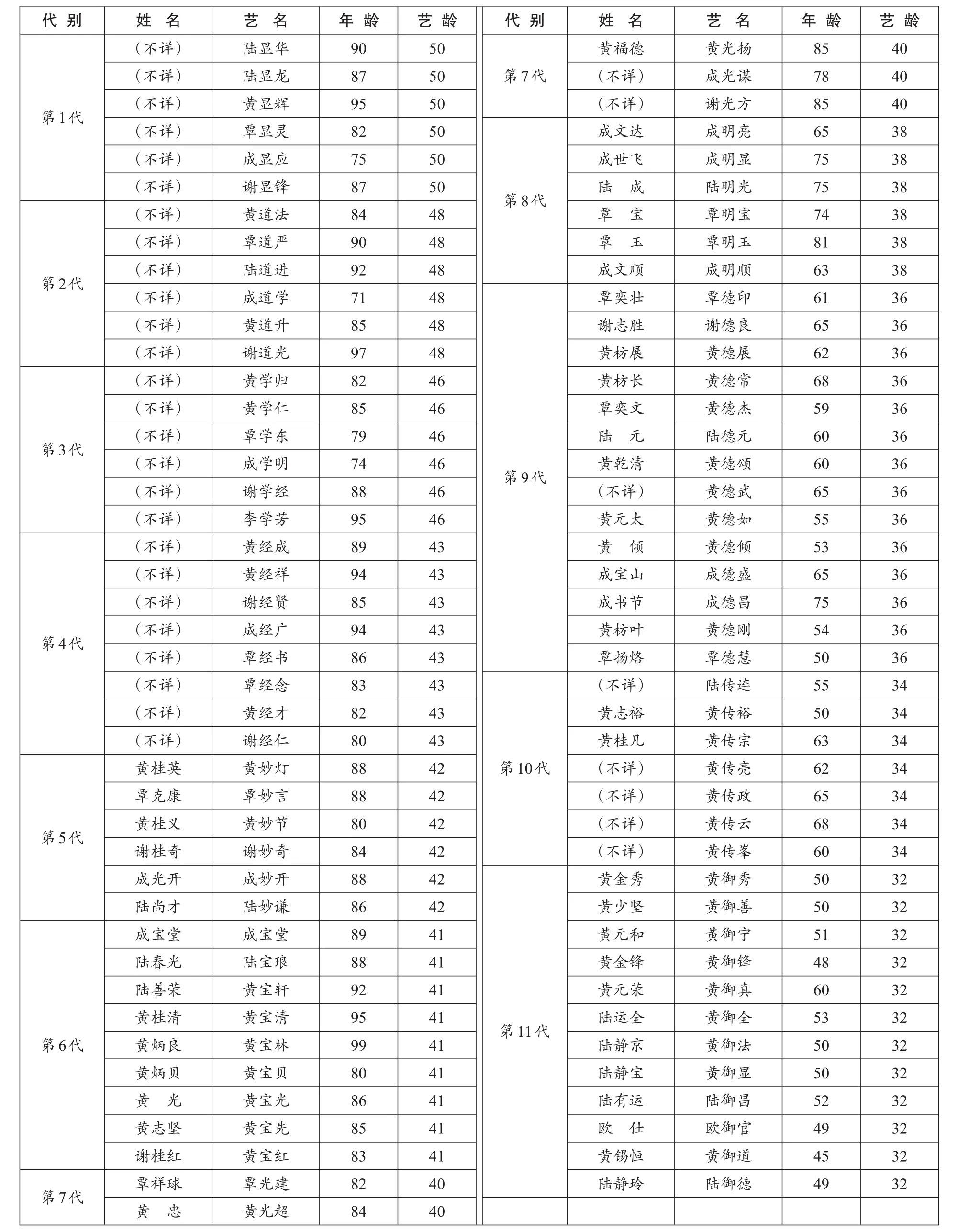

兴宾区壮师戏之所以能长久流传,关键还是在于民间有一批具有自主传承意识的局内人,将其世代薪火相传。通过调查发现,凡在当地兼具一定历史传统与良好口碑的壮师戏班,都有其各自的传承体系,注重培养传承人,通过言传身教的方式将壮师戏技艺传授下去。其传承观念与文化立场,自然是主位的、局内的。例如,壮师戏剧本是用壮音汉字书写的,通常只有局内人才能看得懂;不同地区的剧本,即使名称一样,剧本内容也很可能不一样;各地区的壮师戏身段、唱腔以及伴奏乐器也不一样。在五山乡师公的观念中,伴奏乐器“蜂鼓”是不能随意敲打的,只有在老人过世的时候才能敲打,换句话说,只要听到蜂鼓敲响,就代表着有老人过世,在当地,蜂鼓的声音寓意着不好的事情,代表不吉利。表4、表5是笔者通过资料搜查与实地考察获得的“周罗师艺队”以及“三元师”的传承谱系,其传承方式均属于村落传承。在严格意义上说,壮师戏的传承其实是师公传承。师公传承有严格的制度,要按一定的法规拜师、“受戒”,并以师徒字辈按顺序取“法号”。“法号”要郑重地记录于历代祖师的牌位上加以敬奉。②引自“来宾地方志网”(截至2017年7月28日)。http://www.lbdsw.net/laibin/ShowArticle.asp?ArticleID=43382

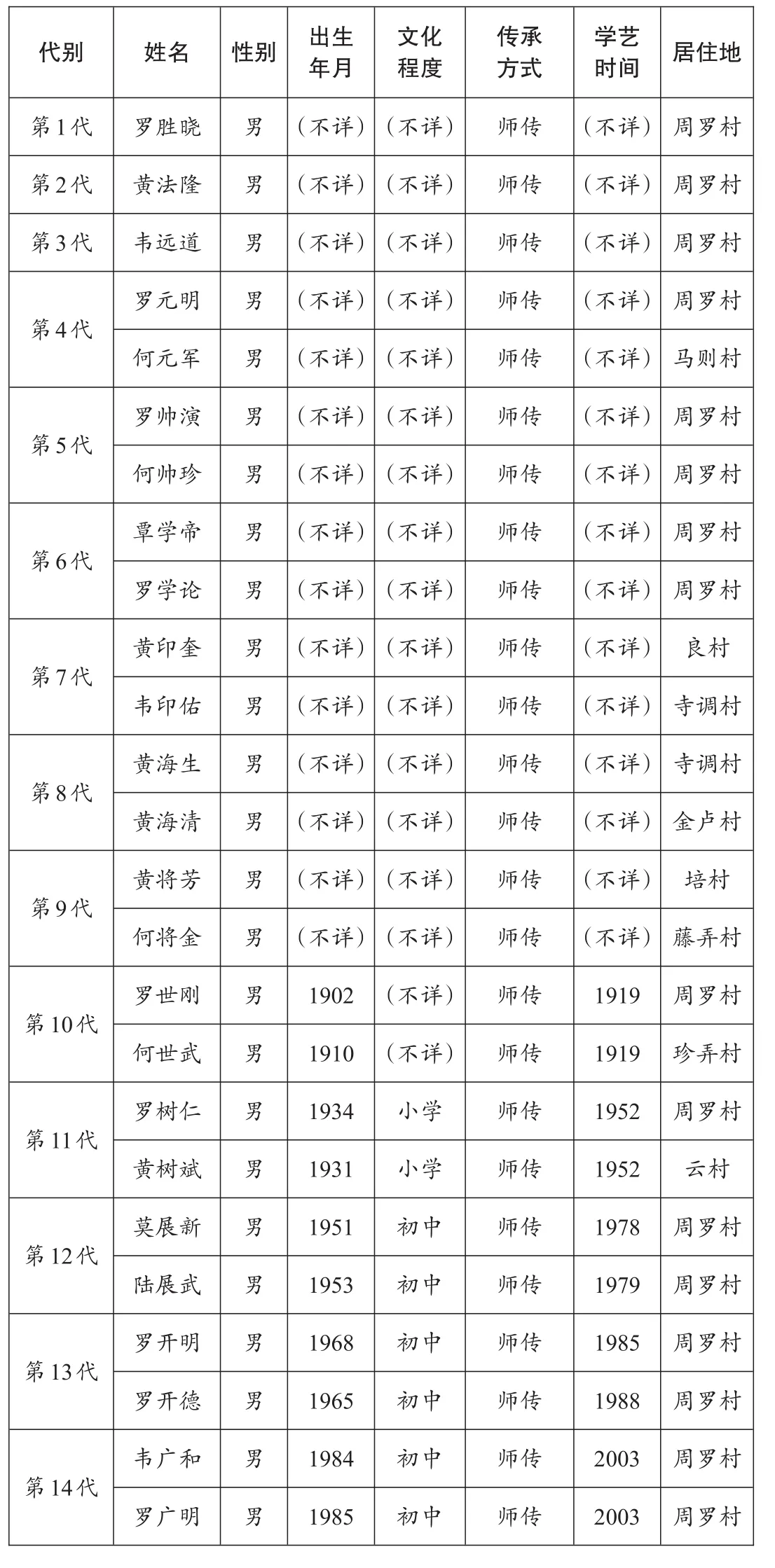

表4 “周罗师艺队”传承谱系②

周罗师公班的法号按“胜、法、远、元、帅、学、印、

海、将、世、树、展、开、广”字辈,已传承至第十四代。但出于各种原因,目前仍坚持在为该师艺队运作而付出实际行动的,是第十三代传承人、队长罗开明,其他人都为了生计外出打工去了。罗开明的坚持不懈,是受到其父罗树仁的影响。罗树仁也是周罗师艺队的代表性传承人,由于历史原因,目前戏班的绝大多数剧本都是罗树仁编创并遗留下来的,在此之前的剧本全部没能流传至今。不过,该队至今仍保存着由班首祖师罗胜晓传下来的一枚铜制蜂鼓,因为是村落传承,所以现有的剧本与蜂鼓都属于全村的共同财产。据罗开明介绍,经常有人慕名而来鉴赏这枚铜鼓,并且有意收购,最高有出价到人民币10万元的,但都被他谢绝了。他们觉得,这是祖宗流传下来的财富,是全村人的,其价值无法用金钱来衡量。这也充分体现了周罗师艺队对先辈的尊重、对历代传承理念的良好执行,他们不贪财,更不谋私。

表5 “三元师”传承谱系

“三元师”的传承属于村落传承方式。通过受戒成为师公、拜师学艺后,传承人将师父传送的技艺及剧本带回到各自村庄,自立队伍,以村落名称命名。比如,笔者调查的三元师的艺人居住在六贝村,其师公的戏班名称为“六贝三元师”,其他类似的还有“施村三元师”等。三元师至今已传承至第十一代,法号按“显、道、学、经、妙、宝、光、明、德、传、御”字辈排列。该传承谱系是由第九代传承人覃奕壮老师公抄写的,他是六贝三元师的队长,同时也是五山乡壮师剧团的编剧兼队长。(另外值得一提的是,他既是师公又是道公,这种同时拥有两个教派身份的现象非常值得关注。)此份传承谱系由于涉及历史久远,第五代之前的传承人姓名都已无法查证,此后的个别传承人姓名也被遗忘了,但所有传承人的艺名都还是留存着的。这也充分体现了法号对师公艺人的重要性,以及三元师传承体系与传承记录的规范和清晰。

综上,民间壮师戏的传承都有严格的制度与详细的谱系,每一代传承人都拥有遵照着相应规则的法号,也都有各自传承信物的自主传承观念。虽然有些艺人中途被迫外出打工,但壮师戏的传承并未彻底间断,依然有人坚持不懈地为之而努力。正是因为有了民间壮师艺人自主式的局内传承,兴宾区壮师戏才能长久屹立并散发其光芒。

(二)自觉式局外传承

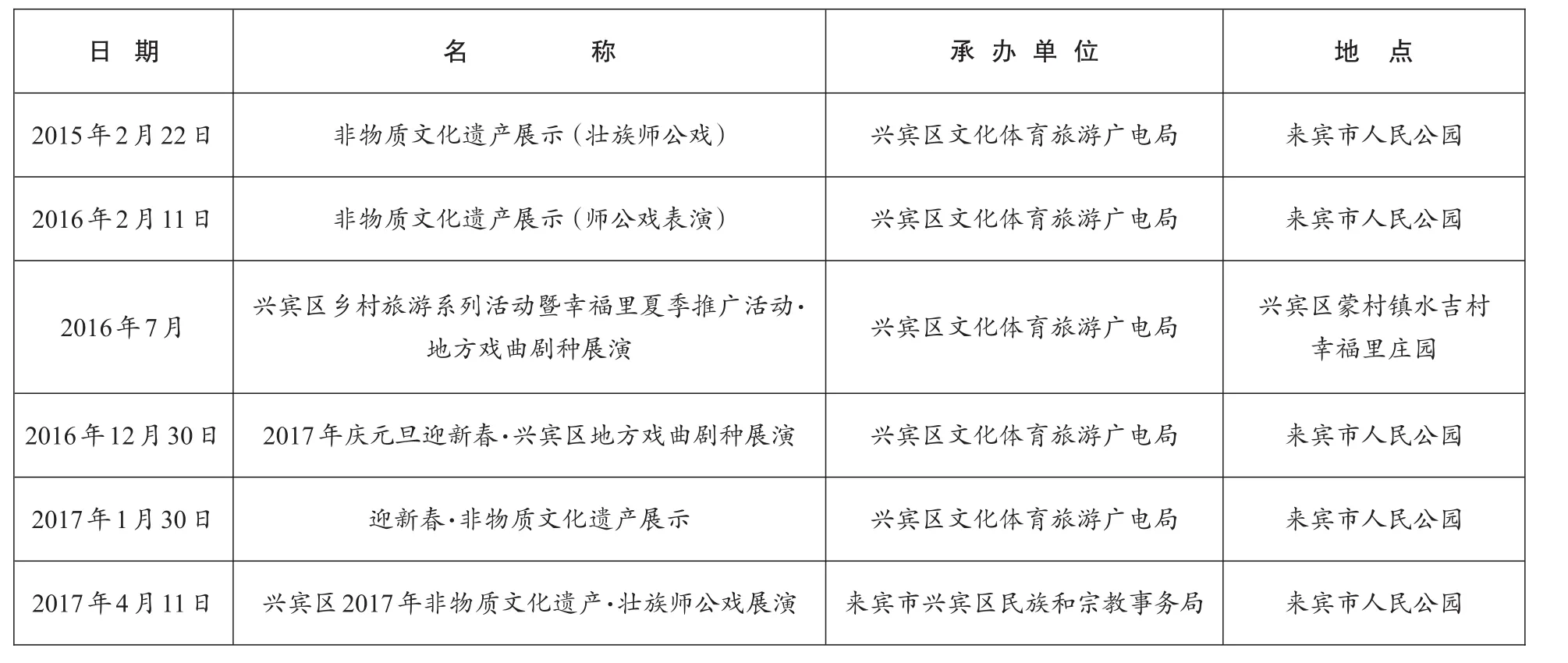

兴宾区壮师戏是根植于当地文化土壤的特色地方戏,其传承发展除了以传承人为主要载体的自主式局内式传承外,也要依靠地方政府部门开展的“非遗”保护项目和相关展演活动,以及有关学者的学术研究等自觉式局外传承作为助推剂。壮师戏历史悠久、独具特色,是我国多元少数民族音乐文化的重要组成部分。目前其主要理论研究成果有蒙光朝《壮师剧概论》,覃彩銮、卢运福主编的《多维视野中的来宾壮族文化》,笔者的《广西来宾市兴宾区壮族师公戏研究》等。此外,旧时的《来宾县志》和《来宾县文化志》也有相关记载。2007年,来宾市成功将壮师戏申报为自治区级非物质文化遗产,使之开始得到外部保护。近几年来,在弘扬传统文化、振兴戏曲艺术的政策指引下,兴宾区壮师戏的保护工作不断得到重视,力度逐渐加强。虽然保护措施还未尽善尽美,但相应的调研与“非遗”展演活动必将逐步推动其未来朝着相对乐观的局面发展。表6是笔者汇总的近几年兴宾区壮师戏的相关展演活动信息。

表6 笔者汇总的近几年兴宾区壮师戏的相关展演活动信息

通过梳理可见,兴宾区相关的政府部门充分利用春节等时机,将“非物质文化遗产壮师戏展演”打造成常规活动,为城区的人民带来了传统文化艺术盛宴。最近,兴宾区民族和宗教事务局更是首次加入到了壮师戏的传承与保护工作中,并表示有意对其给予全力支持。笔者认为,这样的活动对兴宾区城区的中老年人,尤其是老年人群体来说,是非常难得且极有意义的。随着社会及经济发展而不断城市化的壮族居民,以及由乡镇农村移居城区的居民,在乡镇农村庙会以及红白喜事等场域之外,还能有机会欣赏到他们极其喜爱的壮师戏演出,必然有利于传统民族音乐文化氛围的涵养。

此外,兴宾区文化体育旅游广电局已于2017年5月初召开了兴宾区文艺创作座谈会,还组织人员创作了反映精准扶贫的五场大型壮师剧《红棉寨》,预计8月进入排练。

四、相关建议和问题小结

笔者经过调研,认为主要可提出两条相关建议。一是加大壮师戏以及其有关演出信息的宣传力度。笔者实地调查发现,关于兴宾区壮师戏的宣传介绍目前依然相对较少,同时,演出的前期宣传相当欠缺,且形式单一。目前,壮师戏都只是在演出前的一两天才贴出宣传海报,而且固定仅在公园门口粘贴一张,导致大多数人不能及时了解演出信息。因此,演出刚开始时往往观众稀少,且大多是“过客”,更多的观众是通过其他途径得知正在演出之后才陆续前来观看的。直到演出结束时,都还有观众刚刚到场,为此还出现过活动举办方被观众“围困”要求加演的少见场面。同时,也有现场观众直接向举办方表示希望多多宣传并组织比赛等,由此可见兴宾区壮师戏爱好者们的热情。笔者认为,可通过以下几种形式丰富壮师戏演出的前期宣传手段:充分利用政府官方网站提前一周左右对演出进行预热;建立并推广官方微信公众号,及时提前发布演出信息;提前深入各个社区粘贴演出宣传海报,并发放节目单。

二是完善舞台设备,优化演出效果。专业的舞台音响、灯光、显示设备,不仅能提升观众的视听效果,也能进一步释放演员表演热情和才能,最终使得演出效果更佳。如前所述,笔者实地调查发现,兴宾区各地的师艺队演出形式各异:溯社乡一带的师艺队能够背诵剧本,采用脱稿形式演出;寺山镇一带的师艺队采用手持剧本,边看边演唱的形式;五山乡片区的师艺队采用幕后提词的形式。笔者认为,无论是手持剧本还是采用幕后提词形式,都会大大限制和阻碍演员的全面发挥:手持剧本演唱时,演员可能专注于看剧本,导致形体动作的展示不足;而幕后提词时,演员要专注于听提词内容,也限制了演出的空间范围,干扰了动作完成;即使是背诵剧本内容,也时常发生忘词现象。这种种情况,最终都会让演出效果打折扣。对此,笔者认为可以通过以下两种途径解决:充分利用科技手段,使用无线传声系统,让台上演员通过佩戴的耳麦接收幕后提词;建立多媒体词库,运用LED显示屏提示剧本唱词。这两种手段都能打破传统演出形式的一些局限,更充分地释放艺人的激情与舞台空间的潜力。

通过为期半年的持续关注与调查,笔者对兴宾区壮师戏的现状有了相对深入的了解,自然也发现了一些令人担忧的状况。首先,壮师戏面临后继乏人的危机。老一辈优秀的壮师戏艺人几乎都已过世,目前既能编创又精通演唱的艺人屈指可数且高龄化。而中青年人(包括老艺人们的晚辈)对壮师戏的兴趣并不如长辈们那么充足,有些有才能的年轻人因在外打工而没有时间学习这门技艺。笔者重点调查的两个戏班的传承人对此也感到迷茫,表示只能顺其自然。而且,以前的师公受戒、拜师学艺的习俗也已中断近二十年了,虽然老艺人们表示或许还会有该项仪式,但具体什么时候再次举行,目前根本无法确定。

其次,壮师戏依然存在剧目陈旧的问题。虽然有前文提到的创作新戏,但是兴宾区目前的壮师戏演出剧目几乎都是传统戏以及改编移植来的古装剧,剧目内容总体乏新。据笔者调查,周罗师艺队目前演出的剧目,都是已过世的前任队长创作的古装剧目,现存最早的剧目为1983年创作的《马超群》,最近的写于2000年初,此后则完全没有新的剧目。

最后,对作为非物质文化遗产的壮师戏,“重申报,轻保护”的现象并未完全消失。根据笔者个人调查的结果,文化馆站对代表性传承人缺少在册记录,对地方民间壮师戏组织及个人也鲜有经费支持。从笔者个人了解到的情况看,周罗师艺队的罗伟明于2015年12月被广西壮族自治区文化厅授予壮师戏代表性传承人的称号,但除享有荣誉外,并未获得有效的经费支持或补贴。官方举办的壮师戏展演活动也还不够多,限时限量的“任务式”演出难以满足可持续传承的需要。兴宾区壮师戏作为中国戏曲艺术宝库中的一朵奇葩,依然需要在局内传承的基础上获得更多的自觉式局外传承的推动,以便发扬其绵延久远的生命力。