优化椎动脉造影在基底动脉穿支血管显示中的应用研究

2018-05-16陈超杨净松赵卫李星海李彬

陈超 杨净松 赵卫 李星海 李彬

后循环相关穿支动脉损伤是神经介入术中的严重并发症,大脑后动脉穿支动脉的损伤可能会引起严重的基底动脉尖综合征甚至死亡[1-3],脑桥动脉的梗死闭塞可能引起脑干综合征,出现呛咳等并发症。临床应用中穿支动脉的显示情况主要依据造影来评估,然而,目前有关如何在影像学上提高后循环穿支显示率的相关研究较少。本研究通过优化椎动脉造影等方法,以期更好地显示穿支动脉,为神经介入手术提供指导,防止在术中损害相关后循环穿支动脉。

资料与方法

一、一般资料

选择2017年3月—7月在我院行后循环造影检查的患者共80例,排除所有不适合造影的患者,例如:严重心、肾功能不全,甲状腺功能亢进和呼吸衰竭;哮喘、高血压、严重心脏病;无需进行后循环造影检查等。所有患者均签署知情同意书,共分为两组:对照组40例,男24例,女16例,年龄31~77岁,平均(51.4±10.1)岁,使用常规造影方法。实验组40例,男20例,女20例,年龄29~78岁,平均(52.5±10.3)岁,使用优化造影方法。两组的性别构成(χ2=0.01)和年龄(t=0.47)差异无统计学意义。

二、方法

1.设备及造影方法:采用荷兰Philips Allura Xper FD20血管造影机;造影方法:采用Seldinger穿刺技术经右侧股动脉入路,将导管先后插入主动脉弓和双侧椎动脉进行造影。2D椎动脉造影时,动脉期以6帧/s的速率进行采集,同时将采集过程中的图像放大至22倍。此外,高压注射器以流速4 ml/s、流量6 ml注射对比剂。3D椎动脉旋转造影时,先记录2D造影时基底动脉穿支动脉显影最明显时刻的帧数,计算出相应时间,即2D观察到第N帧时穿支显影最明显,则延迟时间为0.167N秒。在造影中,一般穿支动脉出现最明显时候的帧数为第22~25帧,换算为时间约为第4秒,故注射延迟时间为3~4 s,而流速调整至4 ml/s,总量20~24 ml。同时,行二次旋转造影,先空转采集蒙片,再二次旋转得到造影像,最终将两者相减得到图像。3D旋转造影时图像也放大到22倍,C臂造影旋转约5 s,每秒为26帧,共133帧。

2.图像处理及重建:将两组3D旋转造影原始图像传输至Philips专用血管造影工作站,运用工作站自带分析软件功能处理来自扫描仪的3D旋转DSA图像,进行观测、处理与重建,并测量分析穿支动脉的数目、起源和走行等,不同的后处理技术得到不同的图像。后处理技术包括容积再现(volume rendering technique,VRT)、最大密度投影(maximum intensity projection,MIP)、多平面重组(multi planner reformation,MPR)等,在使用标准的VRT时,窗宽灵活调节在21~24之间,而在使用MPR和MIP时,通常将层厚控制为0.1 mm和6~10 mm。不同患者尽量在基底动脉同一位置,尤其在使用容积再现技术时,测量感兴区ROI大多数情况下设为50%,分辨率调至最高,并再次使用血管减影的模式。在有经验的介入科医生阅片后确定能否辨认穿支动脉,并统计每段穿支动脉的数目。

三、统计学方法

采用SPSS 20.0统计软件对上述结果进行数据分析。两组图像显示的穿支动脉数采用x±s表示,比较采用两独立样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

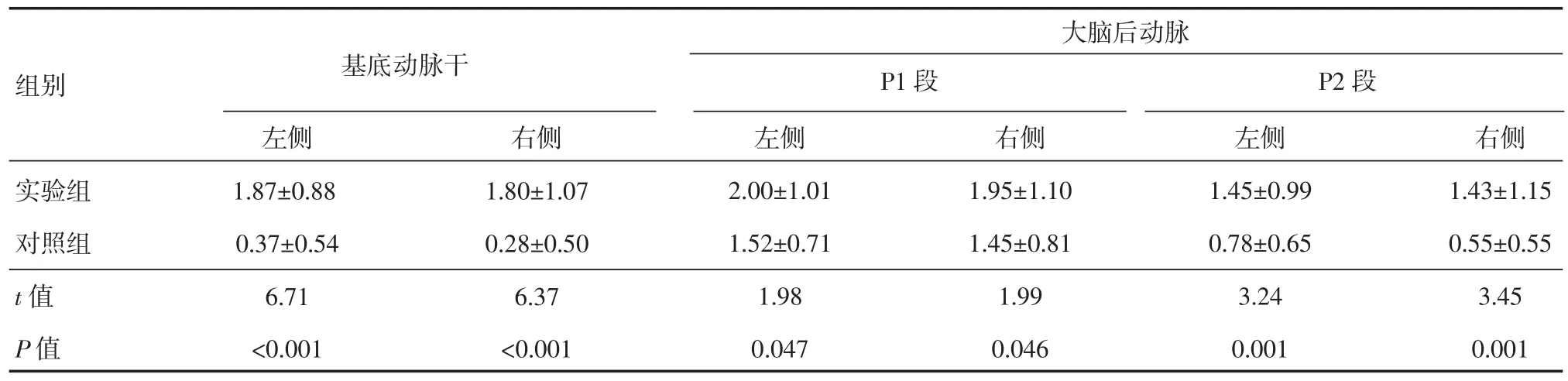

表1 两组基底动脉和大脑后动脉发出的穿支动脉数量比较(n=40,支,x±s)

结 果

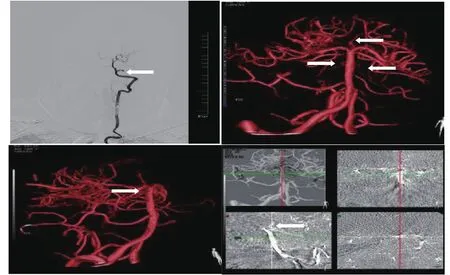

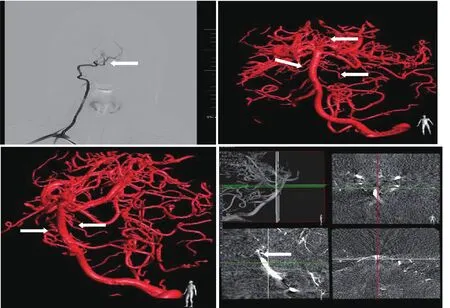

对比两组双侧大脑后动脉P1段、P2段以及基底动脉发出的穿支动脉,发现实验组的穿支动脉数多于对照组,差异有统计学意义,见表1。采用精确延迟曝光和放大图像处理,以及多模式后重建对于双侧基底动脉脑桥穿支动脉、大脑后动脉P1段、P2段穿支动脉,结果示优化造影方法均优于传统造影方法,见图 1、2。

图1 典型病例1(女,55岁,蛛网膜下腔出血)采用优化椎动脉造影后的穿支动脉显示情况

图2 典型病例2(男,59岁,左侧M1段狭窄)采用优化椎动脉造影后的穿支动脉显示情况

讨 论

基底动脉和大脑后动脉是后循环血管疾病的好发部位,而此处的穿支血管供应重要的脑干、中脑区域和基底神经节以及内囊结构,临床上首选的治疗方案为神经介入治疗,但此处穿支动脉的显微解剖特征以及在影像学上的相关文献描述相对较少。术中一旦这些细小的穿支动脉发生损伤、闭塞会导致严重的并发症,所以如何更好的识别这些穿支动脉并给予保护,是防止患者术后有无严重并发症的关键。

近年来,随着影像学设备的发展,颅内细微的结构能够被发现,对不同成分物质的显示也有各自的优势[4-5],例如新技术椎-基底动脉平行解剖磁共振成像(basi-parallelanatomic scanning,BPAS)[6]丰富了无创检查对脑血管疾病的诊断,但是对于穿支动脉这类细小的血管,尤其是小于1 mm的血管及其分支,无论CT或是MRI,由于技术的限制通常很难发现。虽然有报道称,用高视野MRI成像能够发现类似的血管[7],但效果并不理想。

临床上全脑血管造影是血管性疾病检查的金标准,不仅能清晰显示脑血管的各个分支及血流方向,而且还能避免血管结构重叠,运用后处理技术,可任意空间角度观察病变血管情况,并准确测量病变血管的直径,减少对比剂的用量、手术时间以及曝光剂量[8-9],在颅内血管疾病的诊断方面有着不可替代的优势[10-11]。但对于颅内的穿支血管,即使是DSA,也会因为血管太细,使造影剂无法充填进去以及仪器本身分辨率限制等因素,对其显示会有一定的困难,且因其为有创检查,也限制了其在临床上的应用[12-15]。

本研究改变传统的教科书式椎动脉造影方法,即2D造影时流速3 ml/s,总流量5 ml;3D造影时流速 3 ml/s,总流量 15 ml,曝光延迟时间1.5~2.0 s;造影时忽略患者的导管位置、年龄等因素,导致可能无法采集到此处穿支动脉的充盈图像。而本实验在主要椎动脉超选择插管后,2D造影时改变对比剂用量,通过高压注射器以流速4 ml/s、流量6 ml注射,同时造影时放大图像至22倍,若患者条件不允许,常规放大至42,术后在影像归档和通信系统(PACS)的终端在进行放大。研究结果发现后循环相关穿支血管数目比之前造影方法明显增多,形态也更清晰。但是2D造影无法观测其穿支血管的走行以及解剖学特性,所以需要行3D旋转DSA,提供较常规DSA更丰富的信息,任意角度观察血管及病变的三维关系。实验中常用的后处理有VRT、MPR和MIP。获得良好的穿支动脉重建图像,需要得到较好的3D旋转DSA,而前提要精确掌握2D造影时穿支动脉充盈最佳的帧数,以此算好时间位点。一般常规2D最佳充盈像在22~25帧左右,设定采集速率为每秒6帧,故3D旋转DSA时,时间延迟造影约为4s,进行精确延迟曝光,同时设置流速为4ml/s,总量20~24 ml,在此过程中发现每根穿支血管比之前充盈更好,同时造影放大至22倍,增加其显示的清晰程度。

结果显示,与之前的1K图像1 240×960像素矩阵的血管造影系统相比,最新一代的血管造影系统有着更高的空间分辨率,使用了2K图像,像素矩阵近500万,3D旋转造影连续采集可提供更多可靠的血管图像。而在3D重建中,巧妙运用后重建程序,可以观测到穿支动脉的不同内容。容积再现可方便观测血管的走行和侧支吻合情况,MPR(层厚为0.1 mm)和MIP(层厚为6~10 mm)可以最大限度地观测血管的起源,将一些小血管从叠加中显示出来。

本实验中新的造影方法,造影时需将图像放大,因此无法显示远端分支及部分椎动脉,故应根据具体情况,决定是否行精确延迟放大曝光观察其穿支动脉;通过观察发现,3D旋转DSA是连续曝光后整合的动态图像,单独停在某帧时对于小的穿支血管观察不满意;重建时有时仍存在血管重叠等限制,导致细小穿支动脉被默认为软组织而被减除。

国外曾有报道,通过使用西门子血管造影机,在采集过程中运用Dyna CT,原始数据至少达300幅图像以上,图像细节的显示更加细腻,而且分辨率相对更好,能更充分的显示穿支动脉[16-17]。而针对Philips Allura Xper FD20血管造影机,有类似VASO CT,在此实验的基础上可以得到更完美的图像。但因目前本院使用的3D旋转DSA还未装此款软件,所以无法达到更好的效果。

综上所述,本研究采用精确延迟放大曝光技术,在现有条件下可以更好地显示基底动脉脑桥穿支动脉及大脑后动脉穿支动脉,并运用多种重建,其效果明显优于传统造影方法对于穿支动脉的显示,更清晰观察穿支动脉发出的走形、与周围血管的关系。

参考文献

[1]李欢欢,李俊,杨铭,等.椎基底动脉分支远端动脉瘤的治疗方法探讨[J].临床外科杂志,2015,23(6):417-419.

[2]陈华云,陈谦学,王军民,等.颅内后循环动脉瘤的血管内治疗[J].中国临床神经外科杂志,2013,18(10):577-579.

[3]阎艳,杨丽慧,薛寿儒.32例基底动脉尖综合征临床分析[J].浙江临床医学,2015,17(2):206-208.

[4]严永兴,梁丽贞,陈涛,等.脑血管造影在老年后循环缺血中的应用价值[J].中华全科医学,2010,8(2):142-143.

[5]陈翔,朱庆强,李洪梅,等.对比分析高分辨MRI与MRA对穿支动脉供血区脑梗死责任血管的诊断价值[J].临床神经病学杂志,2016,29(5):346-350.

[6]张桂莲,马珠琳,李晓会,等.BPAS-MRI在椎-基底动脉颅内段夹层鉴别诊断中的应用 [J].中国卒中杂志,2017,12(4):320-326.

[7]Kang CK,Park CA,Kim KN,et al.Non-invasive visualization of basilar artery perforators with 7T MR angiography[J].J Magn Reson Imaging,2010,32(3):544-550.

[8]游梦星,虞希祥,林永胜,等.三维CT血管造影与平板DSA对颅内动脉瘤诊断价值的对比分析 [J].介入放射学杂志,2011,20(9):676-680.

[9]Hassan AE,Qureshi AI.Three-dimensional digital subtraction angiography in evaluation of vertebrobasilar artery dissections:comparison with 2D DSA[J].J Neuroimaging,2010,20(3):228-233.

[10]高志梅,曾勇明,杨靖捷,等.低注射速率、低剂量对比剂3DDSA脑血管造影[J].中国介入影像与治疗学,2015,12(5):312-316.

[11]Ruedinger KL,Rutkowski DR,Schafer S,et al.Impact of image reconstruction parameters when using 3D DSA reconstructions to measure intracranial aneurysms[J].J Neurointerv Surg,2018,10(3):285-289.

[12]汤建军,王晓平.基底动脉闭塞研究进展 [J].内科理论与实践,2012,7(2):126-128.

[13]Duvernoy HM.Human Brain Stem Vessels[M].Springer Berlin Heidelberg,1999,41(12):1148-1149.

[14]Pai BS,Varma RG,Kulkarni RN,et al.Microsurgical anatomy of the posterior circulation[J].Neurology India,2007,55(1):31-41.

[15]Pais D,Arantes M,Casal D,et al.Brain stem arteries in Canis familiaris-implications in experimental procedures[J].Brazilian Journal of Morphological Science,2009,26:8-11.

[16]龚河军,吕剑.ZTE技术磁共振血管造影对脑血管畸形的诊断价值[J/CD].中华介入放射学电子杂志,2016,4(4):224-226.

[17]Lescher S,Samaan T,Berkefeld J.Evaluation of the pontine perforators of the basilar artery using digital subtraction angiography in high resolution and 3D rotation technique[J].AJNR Am J Neuroradiol,2014,35(10):1942-1947.