淮安本土文化引入中职语文综合实践活动的成效

2018-05-14姜红艳

姜红艳

【摘要】淮安本土文化引入中职语文综合实践活动的研究是江苏省职业教育教学改革研究课题,于2016年12月开题研究。经过笔者一年多的教学实践研究,淮安本土文化引入中职语文综合实践活动的研究成效显著,文章通过研究前后的数据对比,来对研究的成效加以阐述。

【关键词】中职;淮安本土文化;语文综合实践活动

【中图分类号】G712 【文献标识码】A

在研究之初,笔者对江苏省淮阴商业学校学生进行了问卷调查,调查的内容是有关淮安本土文化中运河文化、名人文化、淮扬菜文化的一些知识的掌握情况。问卷共发下290份,回收267份。参加问卷的学生仍为参加中职语文综合实践活动的15级会计、汽修、施工、旅游、烹饪专业的280名学生。同时,对参加问卷的学生进行了淮安本土文化知识的测试。

结合调查的情况来看,不难看出,在研究初始阶段,学生对淮安本土文化中的运河文化、名人文化、淮扬菜文化的了解仅限于表面的一些了解,对于淮安运河的发展、漕运的兴衰、治河名臣事迹和治河方法、运河沿岸的文化等内容并不了解;对于淮安籍名人及其相关事迹、贡献了解不全面,尤其是影响深远的吴承恩的《西游记》和刘鹗的《老残游记》的阅读质量还处于较低的阶段;对于淮安特色的淮扬菜的发展史、命名的由来,淮扬菜经久不衰的原因、淮扬菜文化的精髓等并不了解。

经过两个学期的实践研究,笔者共安排学生完成了11个主题的语文综合实践活动。其中第一学期完成了3个主题,分别为《走进家乡》《难忘的人物形象》《舌尖上的记忆》,并于学期末进行了课本剧的尝试;第二学期主要采取7组自选五册课本上的活动主题,但要引入淮安本土文化中运河文化、名人文化、淮扬菜文化的内容,并抽签决定实践成果的展示顺序,学生选择的7个主题分别为《青春诗会》《古诗重读》《产品推介》《我的亲人们》《成语、名句、典故交流会》《那人、那事、那景——感动心灵交流会》《读书交流会》;7组展示结束后,又共同选择了《走上舞台》这一主题,选择淮安本土文化中运河文化、名人文化、淮扬菜文化的内容进行表演,并用手机拍成视频,各组通过爱剪辑软件剪辑,完成后通过教室的一体机播放给大家看。笔者发现学生在无形中渐渐地发生了变化。主要体现为以下几个方面:

一、提升语文学习兴趣,提高语文实际应用能力

在第一次语文综合实践活动过程中,组长在活动过程中付出比较多,无论是从人员的分工、过程中组员资料搜集的督促,还是成果的展示、活动后的总结,组长从活动开始到结束,都在关注着。在此过程中,有2位组长因组员在活动中表现不积极通过QQ向笔者诉苦,对此,笔者鼓励组长想办法解决,并提出了自己关于活动的一些建议,组长终于信心满满了。到了第一次活动的展示时间,7个组按事先抽好的顺序组长们一一作了展示,总共用了4课时的时间。在活动结束后,笔者专门用了1节课的时间对本次活动进行了总结。在总结课上,首先请7位组长对活动的过程作了总结,之后对每组在活动过程中表现积极的学生加以表扬,全班也送来了热烈的掌声。组长总结结束后,笔者对7个组展示的内容分别从资料的选择是否符合要求、是否具有代表性、是否全面等方面加以点评,并对每组提出了一些改进建议,最后还评出了三个优胜组。

在后面的活动中,组长们感觉活动不再像第一次组织时那么难了。在临近下课时,让各组讨论下一次活动主题的过程中,各组组长非常积极,主动询问组员的意见,并拿笔记录组员的建议,接着便开始讨论如何完成任务。从组长那面带微笑的表情中,看得出他们对于下次活动已经胸有成竹了。

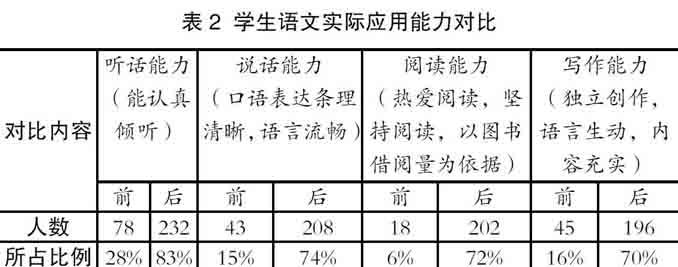

实践证明,在后面的活动展示课上,上台展示的主角渐渐地发生了变化:研究初期的展示课上,7位展示者全部都是组长;接近中期的展示课上,7位展示者中有4位是组内成员;中期后的展示课上,7位展示者中有6位是組内成员。而台下听展示者讲解成果的人数也发生了变化:研究初期各组组长在台上讲解时,有不少学生不关注,听讲时不认真,甚至有讲话声;接近中期各组展示者在台上讲解时,台下学生对台上学生的关注度提升了,大部分学生都在认真听讲,偶尔有讲话声;中期过后各组展示者刚上台时,台下竟然响起了掌声,讲解时,台下鸦雀无声,大家的目光都关注到了展示者身上,并和展示者有了互动。可见,学生学习语文的兴趣大大提升。在研究结束时,笔者发现学生在听话、说话、阅读、写作方面的能力也有了明显的提高。详见表1、表2:

二、增长本土文化知识,增进与淮安的情感

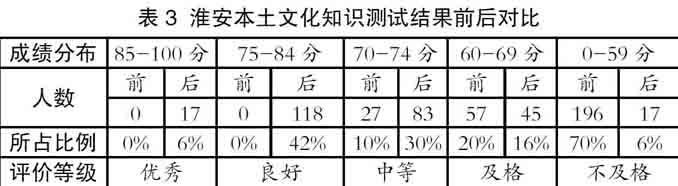

经过两个学期的教学实践,笔者再次对研究初参加问卷的280名学生进行淮安本土文化知识测试,内容包含淮安运河文化、淮安名人文化和淮安淮扬菜文化,共35题,其中选择题为30题,判断题为5题,满分100分。本人对学生最后的成绩分布进行了分析:其中,85—100分的有17人,约占学生总数的6%;75—84分的有118人,约占学生总数的42%;70—74分的有83人,约占学生总数的30%;60—69分的有45人,约占学生总数的16%;0—59分的有17人,约占学生总数的6%。由此可见,良好及以上的占48%。详见表3:

经过前后数据的对比,足以证明:引入淮安本土文化开展中职语文综合实践活动,确实增加了学生对淮安本土文化的了解,从而增加了学生对家乡淮安的了解。

回顾每一次的主题活动,各组学生都会从淮安本土文化中运河文化、名人文化、淮扬菜文化中寻找与活动主题的结合点,这就引导学生主动去搜集淮安本土文化与活动主题的相关资料,也无形中增加了学生对淮安的了解,拉近了学生与淮安的距离,从而增进了与淮安的情感。

如学生在准备《成语、名句、典故交流会》活动主题时,不仅查阅了《中国成语大辞典》《中华成语典故》《中国古代名句辞典》等与活动主题有关的书籍和网络资源,还安排组内成员到运河楹联馆、淮安名人馆、淮扬菜博物馆、河下古镇、韩信故里等地实地参观,搜集资料,并经组内成员讨论,最终确定了展示课上需要展示的成语、名句和典故。

又如学生在准备《走上舞台》活动主题时,主要以淮安名人创作的作品、以淮安为背景创作的作品或以淮安本土文化为背景的自创作品来表演,最终呈现的作品分别为《三打白骨精》《三调芭蕉扇》《老残游记之玉贤断案》《窦娥冤》《虎门销烟》《为中华之崛起而读书》《萧何月下追韩信》。通过课本剧的表演,学生在改编剧本、商讨如何演剧本的时候,无疑对剧本的情节有了进一步的认识,一定程度上加深了对故事情节的理解,通过自己的表演,进一步活化了人物,从而产生了自豪感,对家乡的认识升华了,自然对家乡的情感就会更深一层。

三、增强活动能力,奠定终身学习和发展基础

根据学生对语文综合实践活动培养能力的调查显示,语文综合实践活动能够培养学生的口语表达能力、交流合作能力、实践应用能力、搜集整理能力、模仿创新能力。活动任务布置后,各小组展开讨论,制定活动方案,分工合作,由刚开始的制作简单的PPT,到后期形式比较精美,内容比较充实的PPT,小组内成员在教师和组长的督促下,相互展示汇报成果,由最初的小组推荐到随机抽取学生在课堂上展示、汇报组内活动成果。下面通过几组数据,把研究之初和研究结束时,学生口语能力、合作能力、实践能力、资料整理能力、模仿创新能力进行对比。详见表4—8。

经过一个学期的磨合,各小组学生的关系变得更加融洽了。尤其是在第一学期末尝试课本剧表演后,各组成员乃至班级学生的关系都更近了一步,因为在表演的过程中,本人允许学生在本组成员不够用的情况下,可以找其他组成员加入本组演出。

如此一来,不但同学间关系拉近了,学生的表演能力也得到了锻炼,在此过程中还发现了不少具有表演天赋的学生,而这些学生有一部分人恰恰是以前传统课堂上听课不太认真的人。譬如,其中有一位叫徐睿的学生,他不但在本组《真假美猴王》中表演如来佛主,还参加了《福尔摩斯探案之斑点袋子案》中表演福尔摩斯,并且记忆力很强,大段的台词一会儿工夫就记下来了。而他对人物的塑造,说话的语气、表情、动作都与原著中非常接近。可见,徐睿同学一定是对作品进行了反复研读,推敲了人物心理,并把自己当成了作品中的福尔摩斯,对案件进行了分析,进而探究其真相。

在第二学期各组的语文综合实践活动展示中,学生在展示《青春诗会》主题时,设计了如下几个环节:

1.引用了席慕蓉有关青春的一句话:“青春是一本太仓促的书,未及细品,便已翻页。”而在我眼里,青春是燃烧正旺的火炬,为我们照亮前方的路,指引我们不断地开拓進取。

2.介绍诗歌的文学常识及诗歌存在的意义,引出自己的对诗歌的理解:诗歌是一种对自我境界的表达方式。

3.以席慕蓉《无怨的青春》为例,介绍读诗的技巧。

4.请台下三位同学根据读诗的技巧,读沈庆的《青春》。

5.由张耒的“业无高卑志当坚,男儿有求安得闲”,刘鹗的“人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱”,周恩来的“为中华崛起而读书”,引出对青春的讨论:(1)青春时代的我们应该有什么样的心态?(2)青春时代的我们可以做什么?(3)有关未来的遐想。

6.我们组创作的《青春》主题的诗歌展示:厉江南是《流年》、《廊桥遗梦》;程士豪是《甩不掉的青春》;董凡芝是《你》;李涵岳是《青春》;谢婷是《那一去不回的岁月》。

7.结束语:唯有青春不可辜负,我们应该去写属于自己的青春诗歌,度过一生最美好的年华。

很明显,这一组展示的内容,充分体现了组内学生的活动能力,增强了对青春的探究。

参考文献

[1]淮安市历史文化研究会.淮安简史[M].南京:南京大学出版社,2010.

[2]陈涛.淮安漕运文化[M].南京:南京大学出版社,2015.

[3]魏惠.文化淮安[M].南京:译林出版社,2013.

(编辑:龙贤东)