我国医疗器械无过错损害补偿机制探讨

2018-04-27焦玲艳郑雪倩

■ 焦玲艳 郑雪倩

1 现状

1.1 医疗器械概念

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。其效用主要通过物理等方式获得,不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得,或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。其目的:(1)疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解;(2)损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿;(3)生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持;(4)生命的支持或者维持;(5)妊娠控制;(6)通过对来自人体的样本进行检查,为医疗或者诊断目的提供信息。

《医疗器械监督管理条例》第四条规定“国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。第一类是风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。第二类是具有中度风险,需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。第三类是具有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械”。

1.2 无过错责任

我国《侵权责任法》明确规定了产品责任、机动车交通事故责任、医疗损害责任、高度危险责任、饲养动物损害责任、物件损害责任人等适用范围[1]。无过错责任,指在损害发生的情况下,即使行为人不存在过错,也需要承担损害赔偿责任。在民法上,该原则与过错责任原则相对立。第一,无过错责任适用于损害后果的发生为不可归责于双方当事人所导致的场合。在无过错责任中,任何一方当事人在主观上并不存在故意或者过失,这是适用该责任的前提。第二,无过错责任的宗旨在于合理补偿损失。在无过错责任的情况下,由于当事人并无过错,惩罚功能也就失去了目标,而只能保留其补偿功能,在合同领域“无过错责任的基本思想只在于合理分配不幸损害,而不在于惩罚不履行合同;因而它只具有补偿作用而无惩罚作用”。第三,因果关系是决定责任的要件,在无责任情况下,行为人是否承担责任并不取决于他有无过错而取决于他的行为和物件与损害后果之间是否有因果关系,而在合同领域只要行为(作为或不作为)最终导致合同的不能履行,且不论该行为的发生原因如何,行为人都要对自己的行为承担责任,即法律已认定当事人的行为与损害后果间有直接联系[2]。

1.3 我国医疗器械无过错损害补偿现状

一种医疗器械产品被批准上市,只表明其现有风险可以接受,或者说上市前的评价在现有的科技水平上是合理的。但是,由于医学本身具有未知性、风险性和不确定性等特点,经国家批准、检测合格上市的医疗器械本身存在的安全风险仍可能导致患者人身损害,而医疗器械生产者、经营者和使用者均无过错,此种情形对患者的补偿责任应当由谁承担?是医疗机构还是医疗器械生产厂家?或是由政府建立救助保障机制?这些已成为医疗卫生行业当前面临的问题之一。

本文就现存的这一问题展开“医疗器械无过错损害补偿机制研究”,为卫生行政部门提出可行性的政策建议,推动我国医疗卫生事业的发展。

2 国外现状

目前国际上对医疗器械上市后的监管基本都是通过“医疗器械不良事件监测制度”,对医疗器械的使用安全进行监督和管理。因医疗器械本身的安全风险导致患者人身损害,各国采用的补偿机制各有不同,补偿办法主要是保险、基金,或两者相结合的方式。

欧盟在法规中明确规定,生产者是主要责任主体,对其产品及因产品故障所致的一切后果负责。美国采用的主要是产品责任险,产品责任险承保厂家生产的产品因存在缺陷造成使用、消费该产品的人或第三者的人身伤害、疾病、死亡或财产损失,依法应由厂家承担经济赔偿责任。新西兰设立意外事故补偿委员会,该委员会是一个政府机构,负责无过失补偿制度的实施,由劳工部门、卫生部门、社会福利部门联合组成[3]。主要补偿“治疗伤害”,指因治疗所导致的身体伤害以及因不必要的治疗和治疗意外所导致的人身伤害,申请人治疗之前的身体健康状况所导致的损害不在补偿之列。瑞典于1975年建立了“患者赔偿保险制度”,所有在公立医院就诊的患者为被保险人,保险对象为医疗伤害。赔偿范围是在医疗检查、护理和治疗中所能造成的伤害、感染、误诊损害、传染伤害、在诊疗过程中发生的火灾等意外损害、违规开药所致的损害。德国采用了保险和基金结合的办法,由企业承担主要责任[3]。

3 存在问题

3.1 患者无法获取补偿

在全国范围内,随着医疗器械的广泛应用,由医疗器械本身存在的安全风险导致患者出现不良后果的事件越来越多。而在赔付问题上,存在“踢皮球”的现象,医疗机构和医疗器械生产厂家因本身无过错责任而拒绝承担赔付责任,但是患者欲获得补偿的心理,通常将医疗机构或生产厂家告上法庭,因此引发的医疗纠纷也逐年增多。

3.2 造成法院诉讼资源浪费

在实践中,由于没明确的医疗器械患者损害的责任主体,我国法律对此种情形也没有明确的规定,患者无处索赔的现象时有发生,造成了法院诉讼资源的浪费。

3.3 缺乏完善的补偿机制

当前我国没有医疗器械无过错损害的救助机制,患者不得不承担由此造成的经济、健康、精神负担,这不仅不利于我国医疗技术的发展和创新,也造成了一系列的社会问题。基于当前这一现状,本文通过对医疗器械无过错损害救助制度进行研究,提出可行性的建议,供医疗器械生产厂家、医疗机构、卫生行政相关部门参考,推动我国医疗卫生事业稳定健康的发展。

4 研究相关数据及分析

4.1 医疗器械相关法律法规现状梳理

通过对医疗器械相关法律法规文件的梳理,发现以下3个问题。第一,目前没有关于医疗器械无过错损害补偿的相关规定;第二,我国器械的法律制定起步较晚;第三,大部分文件是近两年修订,有些旧文件已废止,说明相关部门已发现实践中存在的问题,正在根据实际发展的情况适当地修改,做到有法可依。

4.2 调查问卷数据统计和分析

4.2.1 调查问卷发放和回收情况。本研究分别对患者、医务人员及医院管理人员、医疗器械生产厂家、法官进行问卷抽样调查。根据研究设计,每种问卷各需100份,为了保证问卷的回收效率及问卷质量,每种问卷各发放120份。患者问卷回收120份,医务人员及医院管理人员问卷回收105份,医疗器械生产厂家问卷回收110份,法官问卷回收115份。从每类回收的问卷中,根据问卷的填写质量,选取100份作为有效问卷,进行统计、分析。

4.2.2 调查问卷部分问题统计结果及分析。(1)您认为经合法审批投入使用的医疗器械是否存在安全风险?详见表1。

表1 4种主体认为经合法审批投入使用医疗器械存在安全风险认识频率表

经卡方检验,在α=0.05水平下,自由度ν=3,χ2=34.268,P<0.05,调查结果具有统计学意义,可以认为不同主体是对该问题调查结果存在不同看法的因素之一。

结果显示,患者和法官持相同看法的人数基本相同,而医疗器械生产厂家人员和医务人员及医院管理者持相同看法的人数基本相同。前两者属于医疗行业以外的人员,对医疗器械的了解基本都来自日常工作和生活中,缺乏专业的医疗判断;而后两者都属于专业人员,对医疗器械有比较充分的认识,认为经国家批准上市的医疗器械存在较小的安全风险。

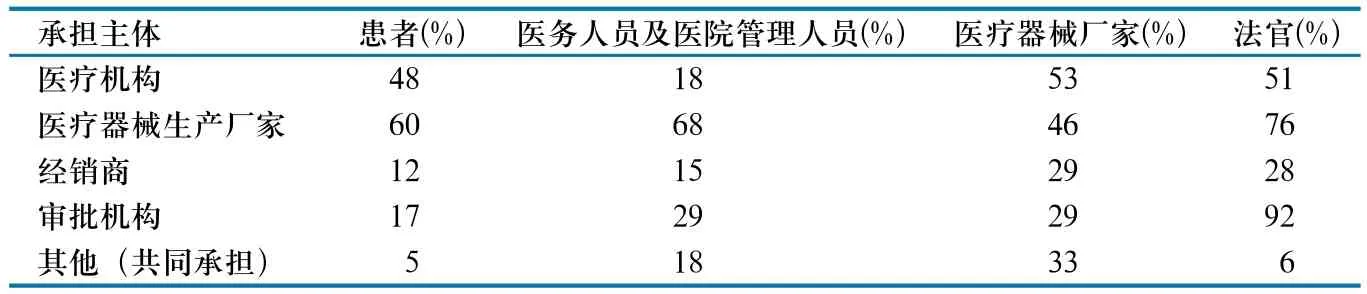

(2)您认为由于医疗器械无过错使用对患者造成不良后果,应由谁承担补偿责任?(多选),详见表2。

经卡方检验,在α=0.05水平下,自由度ν=12,χ2=105.33,P<0.05,调查结果具有统计学意义,可以认为不同主体对选择承担医疗器械无过错使用导致患者损害的补偿责任的主体有差别,不同主体是该问题调查结果存在不同的因素之一。

结果显示,在接受调查的患者和医务人员及医院管理者中,选择排在第一位的均是医疗器械生产厂家,占比高达60%以上。医疗器械生产厂家选择排在第一位的是医疗机构,其中33%的人认为应由4者按比例共同承担,该选项比例是4种身份中选择该项最多的人群,且比例相对较高。法官选择排在第一位的是医疗器械审批机构,占比高达92%,排在第二位是医疗器械生产厂家,占比高达76%。

显然,在患者、医疗机构、医疗器械生产厂家3者中,由于各主体的利益不同,大部分人都不希望自己承担相应的风险。而法官作为法律工作者,从公平性角度出发,认为由于医疗器械进入市场的第一个环节必须经国家批准,那么既然经过国家批准的医疗器械就意味着其安全性是认可的。因此,医疗器械投入使用后导致的患者无过错损害,国家审批部门应承担一定的补偿责任。

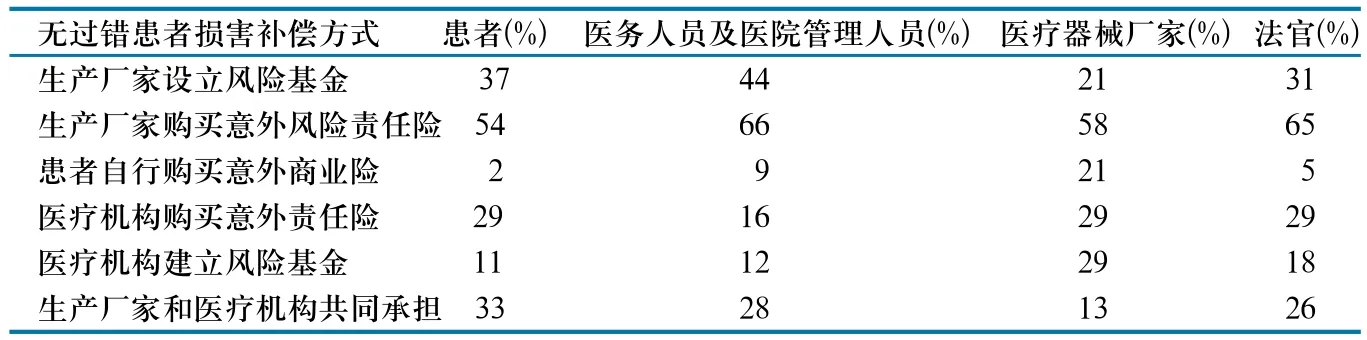

(3)您认为医疗器械无过错患者损害应采用以下哪种补偿方式?(多选),详见表3。

经卡方检验,在α=0.05水平下,自由度ν=15,χ2=63.12,P<0.005,调查结果具有统计学意义。可以认为不同主体对选择医疗器械无过错使用导致患者损害的补偿方式有差别,不同主体是该问题的调查结果存在不同的因素之一。

结果显示,在接受调查的4种主体中,该题所列举的6种补偿方式中排在第一位的均是医疗器械生产厂家购买第三方保险公司的医疗器械意外风险责任商业保险,占比均在60%左右,排在第二位的是医疗器械生产厂家出资设立医疗器械无过错损害风险基金。可见购买第三方保险和建立基金是相关主题比较可能接受的补偿方式。

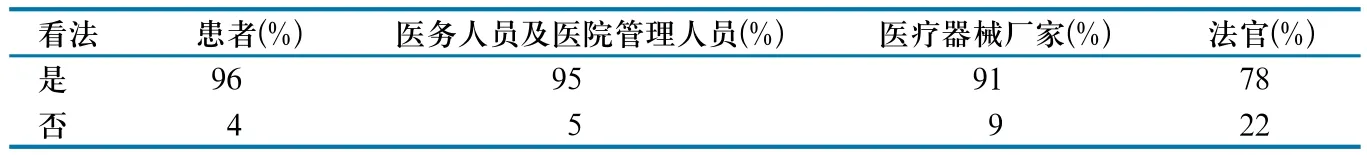

(4)您认为国家是否应建立医疗器械无过错患者损害风险基金?详见表4。

经卡方检验,在α=0.05水平下,自由度ν=3,χ2=22.88,P<0.005,调查结果具有统计学意义,可以认为不同身份对国家是否应建立医疗器械无过错损害风险基金的态度有差别,不同身份是该问题的调查结果存在不同的因素之一。

结果显示,在患者、医务人员及医院管理人员、医疗器械生产厂家中,认为国家建立医疗器械无过错患者损害风险基金的人均占比高达90%以上;而在接受调查的法官中,持赞同观点的人占78%,与前三者相比略低。原因是法官认为医疗器械无过错损害属于社会问题,医疗器械虽然是经国家批准上市,但是为了促进医疗卫生事业的发展,国家相关部门不能采取过于保守的原则审批医疗器械。因此,对于患者无过错损害,不能由国家单一承担补偿责任。否则不仅会增加国家经济负担,也不利于医疗卫生事业的发展。

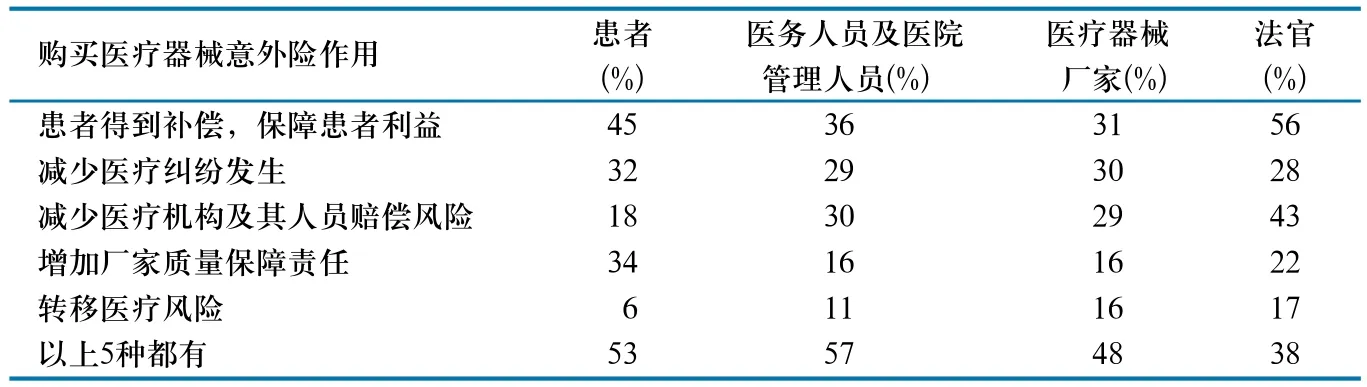

(5)如果实行医疗机构、医疗器械成生产厂家、患者购买医疗器械意外风险商业保险,您认为会发挥以下哪些作用?(多选)详见表5。

经卡方检验,在α=0.05水平下,自由度ν=15,χ2=35.21,P<0.005,调查结果具有统计学意义,可以认为不同主体对购买医疗器械意外风险商业保险作用态度有差别,不同主体是该问题调查结果存在不同的因素之一。

结果显示,二分之一的被调查对象认为购买医疗器械意外风险商业保险有问卷中所列举5种作用。而在该题的数据中,第一项“患者及时得到补偿,保障患者的利益”在4种被调查主体中均排在第一位,而该问题也是目前最迫切需要解决的问题之一。第五项“用第三方保险的形式转移医疗风险”在4种被调查主体中占比均最低,可见接受调查的各个主体对保险还缺乏充分的认识和了解。

5 建立我国医疗器械无过错损害补偿机制的作用

5.1 对患者作用

建立医疗器械无过错患者损害补偿机制能够确保患者及时得到补偿,保障患者的利益。患者作为弱势群体,一旦发生医疗器械无过错损害事件,不仅要承受巨大的身心压力和痛苦,还要承受高额的治疗费用。从伦理和道德层面来说,不应该由患者独自承担此种不利后果。因此,建立医疗器械无过错患者损害补偿机制能够减轻患者的负担以及一系列的社会问题。

表2 4种主体对医疗器械无过错使用患者损害承担主体认识频率表

表3 4种主体对医疗器械无过错患者损害补偿方式认识频率表

表5 4种主体对购买医疗器械意外风险商业保险作用认识频率表

表4 4种主体对国家建立医疗器械无过错患者损害风险基金认识频率表

5.2 对医疗机构作用

建立医疗器械无过错患者损害补偿机制能够减少医疗机构的经济负担,维护医疗机构良好的社会形象,为医务工作者提供良好的职业环境。因为在实践中,由于缺乏医疗器械无过错损害补偿机制,患者发生此类不利后果时常常将医疗机构告上法庭,法庭处于公平性原则和道德的平衡,通常由医疗机构承担赔偿责任。因此类不利后果进行医闹的情况也不在少数,严重影响了医疗机构的正常秩序和医务人员的执业安全[4]。

5.3 对医疗器械生产厂家作用

在实践中,医疗器械生产厂家常以医疗器械无质量问题而置身事外,建立医疗器械无过错患者损害补偿机制能够使医疗器械生产厂家提高保障医疗器械质量的意识,增强其社会责任感,共同为医疗器械行业的发展做出走出贡献。

5.4 对法律工作作用

建立医疗器械无过错患者损害补偿机制能够减少诉讼资源的浪费,减少法院及其工作人员的负担。建立医疗器械无过错损害补偿机制后,会有一个完善的处理医疗器械无过错损害事件的程序,患者可以按照此程序申请补偿,而不会再将此类事件按照医疗纠纷的程序处理,进而减少医疗纠纷的发生。

6 如何建立医疗器械无过错损害补偿机制

基于数据分析,可见应由国家、医疗机构、医疗器械生产厂家三者共同承担由于医疗器械本身存在的安全风险对患者造成的不利后果的补偿责任。从保障各相关主体的合法权益为出发点,建立医疗器械意外风险责任商业保险制度,通过市场化手段补偿由于医疗技术导致的不利后果。国家应建立医疗器械无过错损害风险基金,缓解因此种风险带来的诸如医疗纠纷、医闹,社会暴力等一系列社会问题。医疗机构和医疗器械生产厂家的投保费用,以及每个主体承担的赔付比例需要相关领域的专家进行反复、科学的论证,同时征求民意的基础上进行确定。

6.1 推行医疗器械意外责任商业保险

在《医疗纠纷预防与处理条例(送审稿)》中,第四十七条规定“建立完善医疗风险分担机制,发挥保险机制在医疗纠纷处理工作中的第三方赔付和医疗风险社会化分担的作用。医疗机构应当按照有关要求参加医疗责任保险。鼓励患者参与医疗意外等保险。”由此看出,国家已将建立多元化的医疗风险分担机制通过立法的形式确定下来。

医疗器械意外责任商业保险属于商业医疗保险,国家鼓励用人单位和个人参加商业医疗保险,单位和个人自愿参加。目前商业医疗保险主要有普通医疗保险、意外伤害医疗保险、住院医疗保险、手术医疗保险、特种疾病保险5种[5]。

医疗器械无过错损害作为一种小概率事件。对于小概率事件的发生,可以通过购买第三方保险的形式分担风险,并不会侵犯第三方保险公司的合法权益。医疗器械生产厂家作为医疗器械的最大获益群体,应当承担较大的社会责任和安全风险。医疗机构则通过购买医疗器械意外责任保险来分担因医疗机构的过错而导致患者损害的赔偿责任。经济条件允许的患者,个人也可以通过购买医疗器械意外保险,避免发生医疗器械无过错损害事件带来的经济损失,获得相应的补偿。

6.2 建立医疗器械风险救助基金

根据我国国情,国家财政可能难以承担医疗风险救助基金的全部资金,故应社会共同参与,按照“大数法则”原则,患者作为该补偿制度的相关人和直接受益人,可以在就诊、挂号时缴纳一定的小额费用作为基金的组成部分。例如每位门诊患者缴纳1元风险基金,每位住院患者缴纳10元风险基金。根据上年门诊量和住院量统计数据,我国将会有近百亿元的医疗风险救助基金组成[6]。医疗机构和医疗器械生产厂家作为不同的收益群体,可以通过国家鼓励其将每季度或每年医疗器械收益的小额部分投入国家医疗器械风险救助基金,增强其社会责任感,塑造良好的社会形象。

6.3 完善国家相关立法

目前我国还没有全国统一的强制医疗责任保险立法。法制保障是市场经济正常运转的前提条件,法律不仅明确了商业保险参与医疗风险管理的合法主体地位,也为商业保险的具体实施提供了必要依据。尽管商业保险在各国医疗风险分担机制中的地位和作用有所不同,但部分国家都颁布了一系列法律条文对商业保险的实施对象和运作方式进行规范。希望国家尽快完善我国医疗责任意外险的立法工作,为建立我国医疗器械无过错损害补偿机制提供法律依据,确保其有法可依,推进我国医疗风险分担机制的建立和完善。

[1] 黄枫珊.浅析侵权责任的无过错归责原则[J].才智,2013(18):123.

[2] 王琬,孙纽云.医疗风险分担机制的国际比较与经验借鉴[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2012,39(6):110-114.

[3] 王婧媛.中日环境损害无过错责任比较研究[D].郑州:郑州大学,2015.

[4] 吕群蓉.我国医疗责任保险现状分析及制度完善[J/OL].暨南学报(哲学社会科学版),2014,36(7):66-73.

[5] 程杰.我国医疗损害社会化救济制度构建研究[D].武汉:华中科技大学,2013.

[6] 刘兰秋,郑雪倩.无过错医疗损害补偿机制的构建[J].中国医院,2012,16(9):75-77.