慢速牵伸训练联合体外冲击波对脑卒中患者肱二头肌痉挛状态的治疗作用

2018-03-30徐国兴闫兆红张寅萌段好阳刘福迁李贞兰

徐国兴,闫兆红, 张寅萌,段好阳,陆 萍,刘 娜,刘福迁,李贞兰

(吉林大学第一医院康复科,吉林 长春 130021)

脑卒中患者早期出现的肱二头肌肌张力增高而致的痉挛状态,不但引起患侧上肢共同运动模式,影响上肢运动功能的恢复,而且引起患者日常生活活动能力(activities of daily living,ADL)和生活质量下降,因此,早期预防与治疗肱二头肌的痉挛状态是脑卒中康复过程中必须解决的关键问题之一[1-2]。2017年版《中国脑卒中早期康复治疗指南》[3]指出:缓慢牵伸训练是缓解早期痉挛状态的首选治疗方法。在临床康复实践中,缓慢牵伸可缓解静态肌痉挛状态,但介入运动功能和ADL的功能训练时疗效不理想。近年来,体外冲击波治疗作为一种缓解脑卒中后痉挛状态的治疗方法逐渐得到运用,研究[4-5]认为体外冲击波能在一定程度上降低肌张力,缓解痉挛状态。本研究采用缓慢牵伸联合体外冲击波治疗脑卒中患者肱二头肌痉挛状态,取得了较好的临床疗效。

1 资料与方法

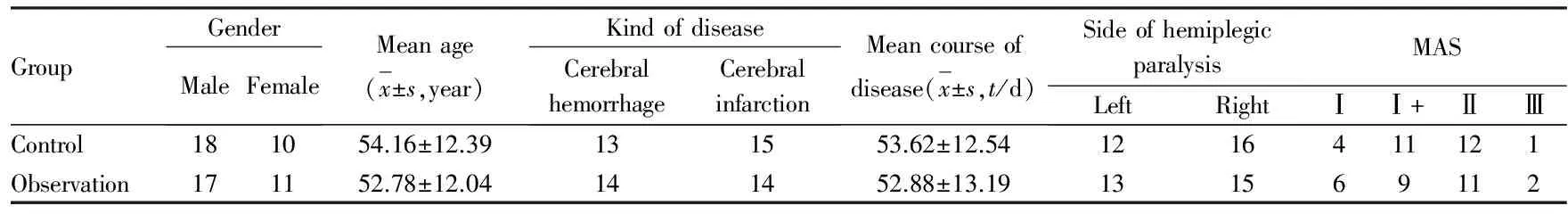

1.1研究对象选择2016年1月—2017年6月吉林大学第一医院康复科住院的符合纳入标准的脑卒中患者56例。所有患者签订知情同意书并按随机数字表法随机分为观察组和对照组,每组28例。2组患者平均年龄、发病类型、平均病程、病变侧及改良Ashworth量表(modified Ashworth scale,MAS)分级组间比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组患者一般资料

1.2纳入标准和排除标准纳入标准:①符合脑卒中的诊断标准[6],且经头部CT或(和)MRI明确诊断者;②符合痉挛状态的诊断标准[7],关节进行被动运动时,出现与运动速度有关阻抗感,快速牵伸缩短的肌肉时立即引起收缩,感到阻力增高,牵伸到一定幅度时,阻力又突然消失;③首次发病,年龄18~60岁,病程2周~3个月者;④单侧发病,患侧肱二头肌张力MAS评分为1~3分,简化Fugl-Meyer评分法(simplified Fugl-Meyer assessment,FMA)评分<50分,改良Barthel指数(modified Barthel index,MBI)评分<60分者;⑤知情同意并配合治疗者。排除标准:①生命体征不稳定或病情恶化者;②挛缩等原因导致患侧肘关节活动受限者;③曾接受药物等抗痉挛治疗者;④存在应用体外冲击波禁忌证者,如高血压、安装心脏起搏器、治疗部位皮肤溃烂及深静脉血栓等;⑤存在严重认知障碍及不配合研究者。本研究已经吉林大学第一医院医学伦理委员会批准备案(批准号:2015-173)。

1.3治疗方法2组患者均行常规康复治疗(40 min/次,2次·d-1,每周6 d),手法慢速牵伸肱二头肌(15 min/次,2次·d-1,每周6 d)。常规康复治疗包括患侧良肢位的摆放、神经肌肉促进技术、关节活动度训练、协调性训练、ADL训练等。每次共训练40 min,每日2次,每周6 d,共4周。慢速牵伸训练由同一治疗师进行:治疗时患者取平卧位,患侧上肢呈外展45°,前臂旋后位;治疗师于患者的患侧取合适坐位,一手固定患侧肘关节,另一手呈蚓状手抓握患侧腕关节进行缓慢牵伸,全程牵伸角速度约10°·s-1,牵伸肘关节到完全伸直位后保持30 s,如此重复训练15 min,每日2次,每周6 d,共4周。

观察组患者在上述治疗的基础上采用Dolor Clast型体外冲击波治疗仪(瑞士EMS公司)进行治疗。方法如下:患者平卧,患侧上肢呈外展45°,前臂旋后位,伸直肘关节,标记肱二头肌肌腹和肌腱位置,将耦合剂均匀地涂在皮肤表面;将直径为15 mm的探头置于肱二头肌近端,分别由内侧、中间、外侧平行于肌腹,匀速向远端移动进行治疗。治疗时所用冲击波频率为8 Hz,压强为2.0~3.0 bar,冲击次数为2 000次。每周1次,共4周。对照组给予假性体外冲击波治疗,皮肤表面不涂耦合剂,于皮肤和探头间隔一约10层厚度的纱布,余治疗方案和方法同观察组。

1.4疗效评定方法于治疗前、治疗2周后和4周后由评定师通过FMA、MBI和MAS分别对患者上肢运动功能、ADL和肱二头肌肌张力进行评估。采用FMA中上肢运动功能的评定项目对上肢进行运动功能评定,满分66分,分值越高表示患者运动功能越好[8]。采用MBI评定3组患者ADL,满分100分,分值越高表示患者ADL越好[9]。采用MAS评分评定患者肱二头肌痉挛状态,MAS评定结果分为0、Ⅰ、Ⅰ+、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级,分别计0、1、2、3、4和5分,分值越高表示患者肱二头肌肌张力越高[10]。

2 结 果

2.12组患者治疗前后的MAS评分治疗前对照组和观察组患者MAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗2周后,2组患者MAS评分较治疗前均有明显降低(P<0.05);且观察组较对照组降低更明显(P<0.05)。治疗4周后,2组患者MAS评分较治疗2周后均有明显降低(P<0.05);且观察组较对照组降低更明显(P<0.01)。见表2。

表2治疗前后2组患者肱二头肌MAS评分

GroupMASscoreBeforetreatment2weeksaftertreatment4weeksaftertreatmentControl3.41±0.592.93±0.52△2.37±0.43△#Observation3.32±0.612.65±0.48∗△1.95±0.40∗△#

*P<0.05vscontrol group;△P<0.05vsbefore treatment in same group;#P<0.05vs2 weeks after treatment in same group.

2.22组患者治疗前后FMA评分治疗前对照组和观察组患者FMA评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗2周后,2组患者FMA评分较治疗前均有明显升高(P<0.05),组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗4周后,2组患者FMA评分较治疗2周后均有明显升高(P<0.05),且观察组较对照组升高更明显(P<0.05)。见表3。

表3治疗前后2组患者肱二头肌FMA评分

GroupFMABeforetreatment2weeksaftertreatment4weeksaftertreatmentControl31.58±6.0939.46±8.16△47.64±8.93△#Observation30.82±5.9341.27±8.84∗△51.65±9.20∗△#

*P<0.05vscontrol group;△P<0.05vsbefore treatment in same group;#P<0.05vs2 weeks after treatment in same group.

2.32组患者治疗前后MBI评分治疗前对照组和观察组患者MBI评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗2周后,2组患者MBI评分较治疗前均有明显升高(P<0.05);但组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗4周后,2组患者MBI评分较治疗2周后均有明显升高(P<0.05);且观察组较对照组升高更明显(P<0.01)。见表4。

3 讨 论

痉挛状态是上运动神经元损伤导致的一种常见运动障碍,以速度依赖性肌张力增高为特征并伴有腱反射亢进[11-13]。一般认为痉挛状态的发生有2种机制[14-15]:①非反射介导机制,即上运动神经元受损后其支配的肌肉和结缔组织的机械特性会发生变化,导致肌张力增高;②反射介导机制,即上运动神经元损伤后高级中枢对脊髓牵张反射的调控发生障碍,导致牵张反射亢进,出现痉挛状态。针对痉挛发生的机制,寻找一种有效、安全、经济的方案已经成为目前康复领域的研究热点。

表4治疗前后2组患者肱二头肌MBI评分

GroupMBIscoreBeforetreatment2weeksaftertreatment4weeksaftertreatmentControl40.26±11.1557.54±14.68△67.88±16.89△#Observation39.59±11.3759.73±14.42∗△78.52±17.26∗△#

*P<0.05vscontrol group;△P<0.05vsbefore treatment in same group;#P<0.05vs2 weeks after treatment in same group.

缓慢牵伸训练是利用力学原理,通过人工或器械牵伸持续牵拉一定时间,使肌肉和结缔组织得到持续牵伸,达到改善软组织机械特性及减小肌张力的目的[16],这种方法主要是针对痉挛状态发生的非反射介导机制介入治疗。邓思宇等[17]通过在相应的关节上施加一方向恒定的缓慢牵伸力,使关节周围组织中纤维的伸长方向与其受力的方向一致,发生时间依赖关系的伸展形变,从而缓解痉挛。Gao等[18]研究发现:牵伸刺激可延长肌纤维束,并同时增加肌小节的长度或串联肌节数,从而缓解痉挛。Costa等[19]采用反复牵伸受累肢体达到全关节活动范围,达到了早期降低肌张力、缓解痉挛的目的。

多数学者[20-21]认为:体外冲击波可以有效缓解肌肉痉挛状态,其机制是冲击波短时间连续或间断对软组织产生压力刺激,增加细胞膜的通透性,通过酶促途径和非酶途径促进一氧化氮(NO)的合成, NO参与周围神经系统的神经-肌肉接头的形成,而且在神经信号传递、记忆等中枢神经系统的生理功能方面发挥着重要作用,可以降低脊髓运动神经元的兴奋性,从而缓解肌肉痉挛状态,这种方法主要是针对痉挛状态发生的反射介导机制介入治疗。Manganotti等[22]采用体外冲击波治疗脑卒中后上肢肌张力升高的患者,结果表明:体外冲击波能明显降低肢体的肌张力,增加关节活动度,且无失神经改变。Li等[23]认为:体外冲击波能有效地即刻缓解脑卒中后上肢痉挛,且痉挛缓解的效果能在短期内维持,达到改善上肢运动功能的目的。

本研究中2组患者在治疗2和4周后MAS、FMA和MBI评分均有明显改善,这表明应用慢速牵伸训练或应用慢速牵伸训练联合体外冲击波均能缓解肱二头肌的痉挛状态,减少因痉挛所致的患侧上肢共同运动模式的发生,从而促进上肢运动功能的恢复,改善ADL和生活质量。治疗2周时观察组患者MAS评分低于治疗组,而FMA和MBI评分差异无统计学意义,说明应用慢速牵伸训练联合体外冲击波比单纯应用慢速牵伸训练能够更有效地降低肱二头肌肌张力,而对上肢运动功能和ADL无明显改善;治疗4周时观察组患者FMA和MBI评分明显优于治疗组,表明早期有效地快速降低肌张力,结合综合康复训练,对上肢运动功能和ADL的提高具有较好的远期康复效果。

本研究针对痉挛状态发生的不同机制,采用慢速牵伸训练联合体外冲击波的治疗方案,结果显示二者具有缓解痉挛状态的协同作用。与抗痉挛药物和A型肉毒毒素局部注射比较,本治疗方案可以缓解早期出现的痉挛状态,无乏力、肌力下降等不良反应,经济、安全且易于掌握;从治疗效果上看,二者的联合应用能明显缓解脑卒中后肱二头肌痉挛状态,改善上肢运动功能和ADL,适宜在各级康复医院推广应用。

[参考文献]

[1] 马震震,胡军,徐亭亭,等.脑卒中后肌痉挛的治疗进展 [J]. 中华中医药学刊,2015,33(7):1617-1621.

[2] 程霜霜,高晓平,朱晓斐,等.脑卒中患者痉挛上肢肌肉协调性的表面肌电研究[J]. 中华物理医学与康复杂志,2017,39(5):342-346.

[3] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会神经康复学组,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国脑卒中早期康复治疗指南[J].中华神经科杂志,2017,50(6):405-412.

[4] 郭佳宝,朱毅,陈炳霖,等.放散式体外冲击波治疗脑卒中后肢体痉挛的系统评价 [J].中国康复医学杂志,2017,32(2):207-212.

[5] 徐思维,缪芸,郁嫣嫣,等.体外冲击波缓解脑卒中后肱二头肌痉挛的效果 [J].中国康复理论与实践,2014,12(12):1140-1143.

[6] 刘鸣,刘峻峰,吴波.脑血管病分类分型进展与解读[J].中华神经科杂志,2017,50(3):163-167.

[7] 恽晓平.康复疗法评定学[M].北京:华夏出版社,2014:189-207.

[8] Sanford J,Moreland J,Swanson IR,et al.Reliability of the Fugl-Meyer assessment for testing motor performance in patients following stroke[J].Phys Ther,1993,73(7):447-454.

[9] 缪鸿石,朱镛连.脑卒中的康复评定和治疗[M].北京:华夏出版社,1996:8-12.

[10]孟兆祥,尹正录,陈波,等.可调式肘关节固定器在脑卒中上肢屈肌痉挛患者中的应用[J].中华物理医学与康复杂志,2013,35(10):776-778.

[11]张彬彬,陈莉秋,朱勋兵.综合康复治疗脑卒中后上肢肌张力增高的疗效观察[J].蚌埠医学院学报,2017,42(5):667-669.

[12]徐思维,缪芸,郁嫣嫣,等.体外冲击波疗法用于缓解痉挛的研究进展 [J].中国康复医学杂志,2015,30(5):522-524.

[13]陈晓伟,程士欢,李贺,等. A型肉毒毒素局部注射对脑卒中患者下肢肌痉挛和步行能力的改善作用[J]. 吉林大学学报:医学版,2016,42(3):582-586.

[14]卢陶陶,杨文明.脑卒中后肢体痉挛的临床研究进展[J].中西医联合心脑血管病杂志,2017,15(18):2263-2268.

[15]孙媛,蔡春茜,赵建国.偏瘫痉挛状态治疗研究进展[J].中西医联合心脑血管病杂志,2014,12(5):613-617.

[16]邓思宇,胡楠,卢茜,等.牵伸训练改善脑卒中踝关节痉挛的随机对照研究[J].中国康复医学杂志,2015,30(12):1228-1233.

[17]邓思宇,毕胜.牵伸训练治疗痉挛的研究进展 [J].中华物理医学与康复杂志,2016,38(8):638-640.

[18]Gao F,Ren Y,Roth EJ,et al.Effects of repeated ankle stretching on calf muscle-tendon and ankle biomechanical properties in stroke survivors[J].Clin Biomech(Bristol,Avon),2011,26(5):516-522.

[19]Costa CR,McElroy MJ,Johnson AJ,et al.Use of a static progressive stretch orthosis to treat post-traumatic ankle stiffness[J].BMC Res Notes,2012,5(1):348.

[20]段好阳,李贞兰,徐国兴,等.体外冲击波治疗脑卒中患者肱二头肌痉挛状态的疗效[J]. 吉林大学学报:医学版,2017,43(1):151-154.

[21]李若金,张红,李贺,等. 体外冲击波对脑卒中肌肉痉挛的临床研究进展[J].中华临床医师杂志:电子版,2016,10(21):3291-3295.

[22]Manganotti P, Amelio E. Long term effect of shock wave therapy on upper limb hypertonia in patients affected by stroke[J]. Stroke, 2005, 36(9): 1967-1971.

[23]Li TY, Chang CY, Chou YC, et al. Effect of radial shock wave therapy on spasticity of the upper limb in patients with chronic stroke: a prospective, randomized, single blind, controlled trial[J]. Medicine(Baltimore), 2016, 95(18): e3544.