西方经典音乐作品之艺术实践传播

——弗朗赛《单簧管主题与变奏》的形态特征与演奏实践研究

2018-02-10■杨天吴霜

■杨 天 吴 霜

(广西艺术学院,南宁,530022)

让·弗朗赛(Jean Françaix)是20世纪法国重要的新古典主义作曲家之一,他有着突出的音乐才能,10岁时就出版了第一部作品,18岁时获得了国际级钢琴比赛大奖。让·弗朗赛的创作不仅遵循了自德彪西以来的法国音乐传统,以“创造愉悦”为最高目的,热情而富于魅力,并时时寓以幽默和讽刺,体现了典型的法国情趣,而且,在题材结构与风格类型等方面多有涉猎,一生创作的作品多达200余首。

让·弗朗赛骄人的成就中也有为单簧管创作出的许多具有强大影响力的作品,其中为A调单簧管与钢琴创作的《主题变奏曲》,一经推出便获得了巨大成功,不仅成了单簧管在各类音乐会中的常见演奏曲目,也是国内外各大单簧管器乐比赛的必选曲目之一。

一、让·弗朗赛《单簧管主题与变奏》的形成条件

天才音乐家的诞生与成长,总是与他所处时代、历史地理、社会形态、自然环境等有着密不可分的联系。早期音乐禀赋的发掘、家庭艺术氛围的熏染、全面系统的良好教育以及自身人文素养、对世界的感悟与认知等,无不对其音乐创作产生深远的影响。

(一)让·弗朗赛的生平

让·弗朗赛于1912年5月23日出生于法国勒芒市的一个音乐世家,他非同寻常的音乐天赋从小就被家人发现。他的父亲阿尔弗雷德·弗朗赛(Alfred Françaix)在勒芒当地的音乐学院担任乐团指挥,同时也是一位杰出的钢琴家、作曲家及音乐学家。他的母亲珍妮·弗朗赛(Jeanne Françaix)是一名声乐教师也是一位音乐家。正因为这样,小弗朗赛从小开始就有非常优渥的音乐学习环境,他在只有6岁时就受到了音乐大师拉威尔(Maurice Ravel,1875—1973)的赏识与肯定。拉威尔曾经告诉小弗朗赛的父亲:“这个孩子的天赋,可以预见他的好奇心可以为他带来大量的创作,你绝不能压抑他这份非同寻常的天分,让这年轻的创作力凋零。”

小弗朗赛不仅从小就接受了良好的音乐教育,他在日后的成长过程中的音乐能力发展也是非常迅速的。他从4岁开始学习钢琴,10岁的时候就完成了第一首创作,这首作品是小弗朗赛为了刚满周岁的表妹贾奎琳所写的,并由他的父母将他这部钢琴曲组《致贾奎琳》(Pour Jacqueline,1922)给了塞纳特出版社,并于同年发行出版。随着这首曲子的发行,小弗朗赛的天赋引起了塞纳特出版社作曲家曼奇利亚(Marcelle de Manziarly,1899—1989)的注意,并在她的引荐下,小弗朗赛得以拜师于法国著名作曲家、指挥家、音乐教育家博兰格尔(Nadia Boulanger,1887—1979)门下,学习和声、配器、作曲等。14岁时,小弗朗赛进入法国巴黎高等音乐学院学习,师从钢琴家菲利普(Isidore Philipp,1863—1958),到18岁时获得了巴黎高等音乐学院钢琴一等奖,并顺利毕业。

让·弗朗赛毕业后创作的大量作品也陆续受到了来自各方的肯定,1932年《为钢琴与弦乐四重奏的八首小品》(Eight Bagatelles for Piano and String Quartet,1932)在于维也纳举办的国际现代音乐协会音乐节上首演,大获好评。同年创作的钢琴作品《小协奏曲》(Concertino for Piano and Orchestra,1932)在巴登室内乐音乐节上演,同样深受大家喜爱。这些受到大家喜爱的作品的问世,也奠定了弗朗赛成功的基础。

让·弗朗赛是一位十分高产的作曲家,他的作品不仅在法国国内颇受好评,也渐渐登上世界舞台,在柏林、伦敦、纽约等世界一线城市都有出演。直至晚年,他依然保持相当数量的创作,甚至在他过世的那一年依然有新作品出版。他的创作丰富多样,无论是独奏曲、协奏曲或室内乐,其中钢琴作品始终占有重要的地位,不仅成熟,而且有相当高超的技巧和他独特的富有激情的风格。

(二)20世纪音乐风格的发展背景

20世纪是个风云变幻的历史时期,这时的欧洲,帝国主义日益扩张,加之第一次世界大战的爆发,导致社会动荡,这些紧张纷乱的局势也表现在这一时期的音乐领域中。

当时的作曲家们开始进入“极度反叛”的年代,传统的音乐创作逻辑不复存在,调性创作手法土崩瓦解,该时期的作曲家都在对音乐的各种要素——节奏、旋律、和声、曲式等方面进行着各种各样的创新与实验,音乐的发展空前多元,令人眼花缭乱。这些盛行的新音乐风潮,初看起来是对传统的否定和另辟蹊径,细察之却又可以看成是传统音乐发展合乎逻辑的必经之路。第一次世界大战结束后,艺术创作逐渐回归理性,新古典主义兴起与发展,成为这一时期被大众认可的理念,逐渐改变了当时创作迷茫、杂乱无章的局面。

新古典主义力图恢复古典主义音乐的风格和特征,在整体风格上追求均衡、完美以及相对稳定。它们排斥过度的感情表现,追求理性、内省、适度和普遍的感情;在体裁上偏爱浪漫主义以前的组曲、托卡塔、协奏曲、赋格、帕萨卡里亚、恰空等;主张采用七个自然音级基础上调性明确的和声手法,节奏均衡,配器清晰;复调上提倡采用线性织体来替代浪漫主义的和弦式织体。新古典主义力图恢复音乐的纯洁性,尽量使听众把注意力放在音乐本身,而非借助于音乐以外的其他手段,并且提出把音乐从与各种艺术的结合中“解放”出来。

(三)弗朗赛《单簧管主题与变奏》的诞生

在新古典主义作曲家中,斯特拉文斯基与拉威尔这两位对让·弗朗赛的影响很大。如弗朗赛在这一时期创作的作品《为小提琴与钢琴的小奏鸣曲》(Sonatina for Violin and Piano,1934)就受到拉威尔作品《左手钢琴协奏曲》(Piano Concerto for the Left Hand,1929—1930)和《G大调钢琴协奏曲》(Piano Concerto in G Major,1929—1931)的影响,旋律流畅,曲式结构清晰,和声规范,是按照绝对的古典乐派精神完成的作品。

让·弗朗赛受到拉威尔和斯特拉文斯基的影响,倾向于新古典主义,并在音乐中融入了加布里尔幽默风趣的音乐风格,在传统的曲式中加入新的和声、音响的尝试,在种种音乐环境的熏陶下,他很快建立起了自己的音乐风格。为A调单簧管与钢琴创作的《主题与变奏曲》完成于1974年,是弗朗赛受巴黎音乐学院的委托所创,作为学生毕业考试的指定曲目,除此之外,这首曲目也是为了他的孙子奥利弗(Olivier)所写。这首充满愉快、幽默情绪的作品深受大家喜爱,也成了单簧管器乐曲中最重要的作品之一。

二、让·弗朗赛《单簧管主题与变奏》的音乐形态与演奏实践

让·弗朗赛《单簧管主题与变奏》在主题、旋律、节奏、色彩、曲式、调性等方面通过个性化的声音组合,不仅形成了其风趣、幽默的音乐特征,而且在单簧管演奏技巧的拓展与音乐表现的融合方面起到了重要作用和产生了深远影响,从而使其在近、现代诸多单簧管作品中脱颖而出,成为优秀演奏家和专业演奏员们必备的曲目之一。

(一)音乐形态与风格特征

该首乐曲为一首主题变奏形式的作品,既是巴黎音乐学院的委约作品,也是弗朗赛为他的孙子奥利弗所写,值得一提的是,其创作灵感,也来自对其孙子的名字“O-li-vier”发音声调的模仿,匠心独运。在此主题的发展下,各个变奏都具有不同的速度、风格及表现方法。

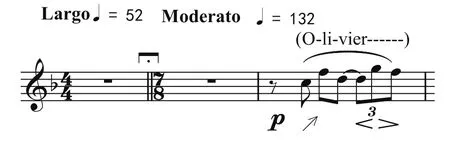

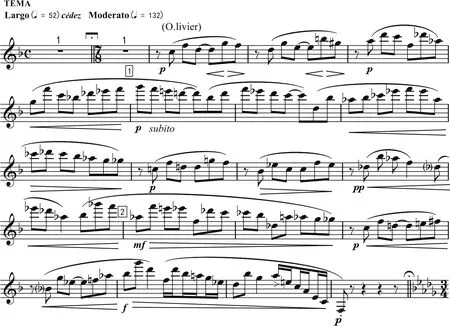

主题段落在主题段落中,由1小节(前奏)舒缓的钢琴引出D大调的主题,单簧管声部(主题句)的出现模仿“O-li-vier”的发声,速度、节拍上也出现了变化,(由第一小节钢琴前奏部分4/4拍,速度=52)变为7/8拍速度为132的中板。主题动机也是通过这种改变节奏、速度的手法展现出来,这里“O-li-vier”换分为四个音节,O是一个轻声字母,所以单簧管声部的第一个音符从后半拍开始,以模仿没有重音的字母“O”的发声方式;“O”连接“li”的发音有明显的上扬趋势,所以这里以上行四度的方式来表现;此后连接“li”的“vier”的发音是向下的感觉,所以这里用下行三度的手法来展示,“vier”中的字母“i”又为一个长音字母,所以在此处把“对应于”此音节的d2做了拉长两拍的处理;最后的“er”为轻声结束,所以在此处先以声音渐强的效果来配合长音节“i”之后再渐弱引出“er”的感觉。(见谱例1-1)弗朗赛也就以这个动机为主,用改变节奏、速度、调性的方式,发展出之后每个段落的不同特色。

谱例1-1

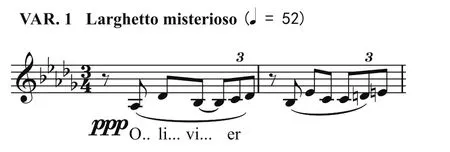

第一变奏第一变奏是带有神秘感觉的稍慢板,全乐段给人以神秘朦胧的听觉感受,3/4拍为其核心律动。值得一提的是,让·弗朗赛在节拍上的一大特点是改变拍子的重心——三拍子的力度变化常规为“强—弱—弱”的方式,而在此乐段中,起拍全部由首音节后半拍弱起,在节拍的演奏法方面弱化重音,以求营造本乐段神秘舒缓的氛围。在音量方面,更是以通篇弱奏的方式表达,总体力度变化都是在“p”与“ppp”范围中。变奏的前两小节一出现(见谱例1-2),便呼应了主题,虽然音型与调性发生了变化,但从节奏型来看,基本重复了主题中“O-li-vier”的处理手法。稍微有所改动的是,在模仿音节“er”的地方,节奏型替换成三连音,切分音型改为上行。

谱例1-2

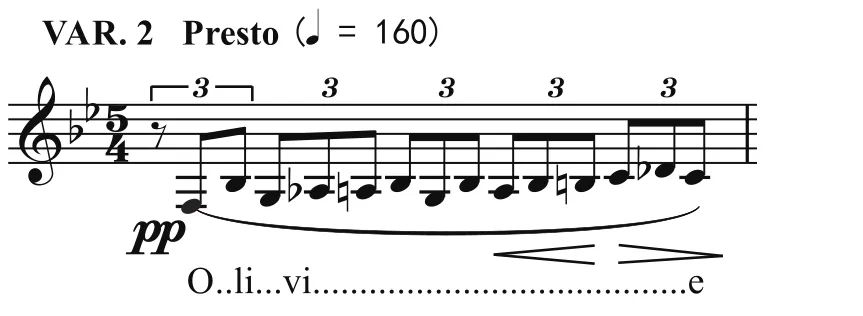

第二变奏第二变奏为急板,节奏方面非常有特点,全由三连音构成,节奏型虽单一,但整个变奏效果绚丽流畅。本段变奏在和声进行中通过大量的变音,制造出调性模糊的效果,给人饶有趣味的听觉感受。此段节拍为5/4拍,弗朗赛依然遵循自己独特的风格,模仿主题动机的弱起开始(见谱例1-3),通篇采用强弱分明的力度对比,将诸多重音落在第五拍上,以增强听觉冲突。

谱例1-3

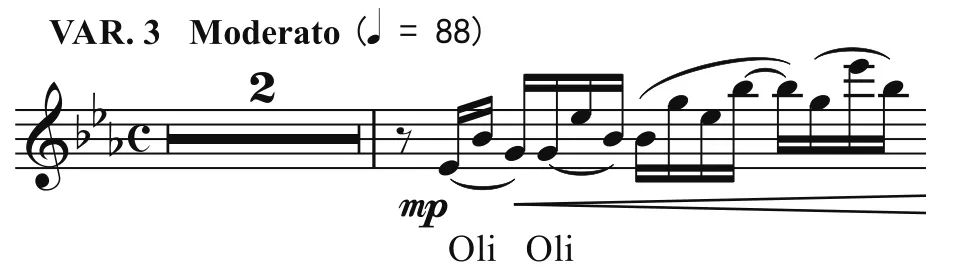

第三变奏第三变奏为中板,4/4拍。该变奏没有完整地奏出主题动机“O-li-vier”,而是将“O-li-vier”进行了拆分(见谱例1-4),采用“O-Li”上行模进的手法展开,以十六分音符为主并加上了装饰音。在节拍方面,依然使用了重音拍弱起的处理,但整个变奏从风格上给人从整个乐曲中独立出来的感觉,幽默诙谐,还带有些许爵士乐的味道,值得玩味。

谱例1-4

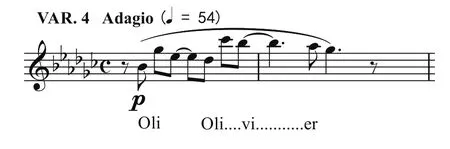

第四变奏第四变奏为优美流畅的慢板,4/4拍,是全曲中唯一采用了小调的部分。该变奏对主题动机发展明显(见谱例1-5),在节拍上也并无大的改变,重音弱起,弱化了重音在节拍中的作用,力度表现上以弱奏为主,使慢板在听觉感受上更加抒情浪漫。

谱例1-5

第五变奏第五变奏为一段独立的华尔兹乐段,主题动机并没有在此乐段中有完整的体现,本段变奏相当轻松、愉快,调性为F大调。虽然此段变奏与传统的华尔兹乐曲一样使用3/4拍,但拍子的律动仍然没有将重音放在第一拍,且使用了诸多的装饰音,还有八分音符的跳音,使得全乐段融入了弗朗赛风格式的幽默感,成了带有诙谐感的华尔兹风格。

该段的装饰奏部分也可以看成是一段由单簧管声部独奏的华彩乐段,12/8拍,虽然在F大调上进行,但整个乐段加入了大量的变化音与非调性音,然而听觉感受上并没有明显的突兀感。在力度对比、速度和风格的变化上自由、强烈而直接,几乎每一个小节都有独特的变化。主题动机“O-Li”在第一小节和第三小节重复出现在每一拍中。(见谱例1-6)

谱例1-6

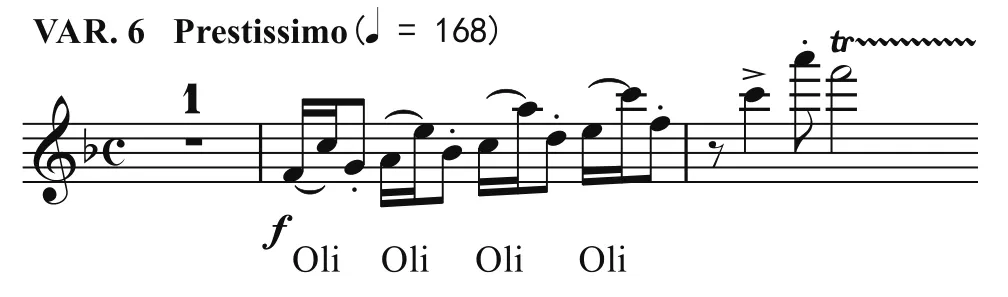

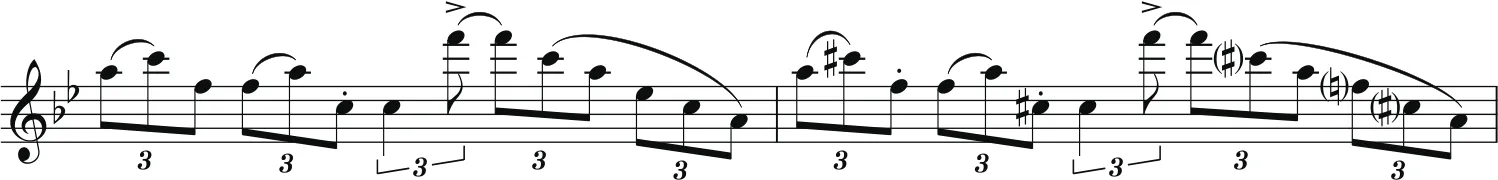

第六变奏第六变奏是全曲最快速的一个段落,为最急板,D大调,混合拍型(含4/4、3/4、3/2拍)。整个变奏几乎融入了之前所有变奏中的元素,在灿烂、华丽的下行琶音音型中结束,与主题段落结尾相呼应。在对主题动机的表现方面与装饰奏段落相同,同样以“O-li”乐句呈现出来。(见谱例1-7)

谱例1-7

(二)演奏实践与指法拓展

在弗朗赛《单簧管主题与变奏》中诸多音区转换或高音区快速演奏的部分,若使用单簧管传统的指法,不仅影响运指的流畅度,在音准方面也会出现不少问题,故需要其他替代指法去解决,使演奏技法更加流畅、科学。当然,就单簧管乐器本身而言,不同品牌的乐器在音准表现方面可能也会存在差异。这里我们以法式乐器为例(波姆按键体系单簧管)列举该作品相关段落中需要使用的替换指法,以求为更好地演奏该作品起到一定的参考作用。

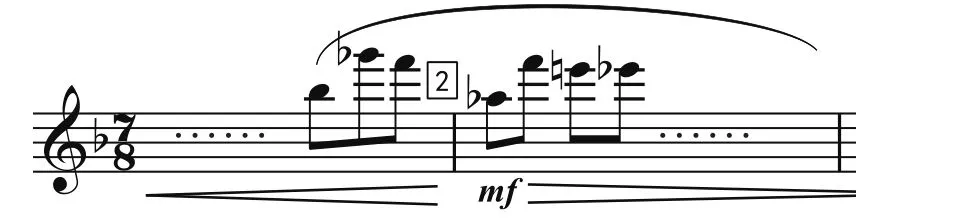

从谱例2-1(见下页)可以看出,段落中有大量的高音区转换的旋律形态,演奏者们通常会在这些高音部分以笔绘按键的方式将指法在谱面进行标注,以便在练习过程中有所注意和强化。由此可见,对这些可以通过指法替换而优化演奏的多样性探索是具有研究意义和参考价值的。

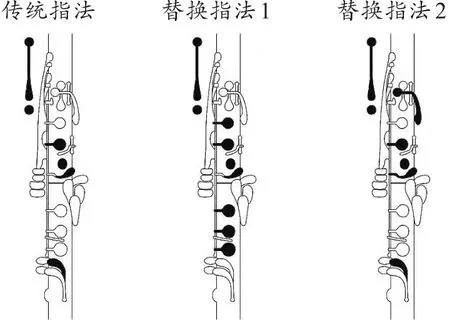

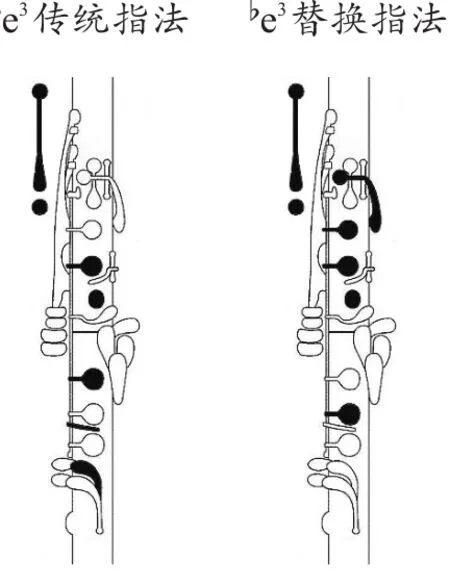

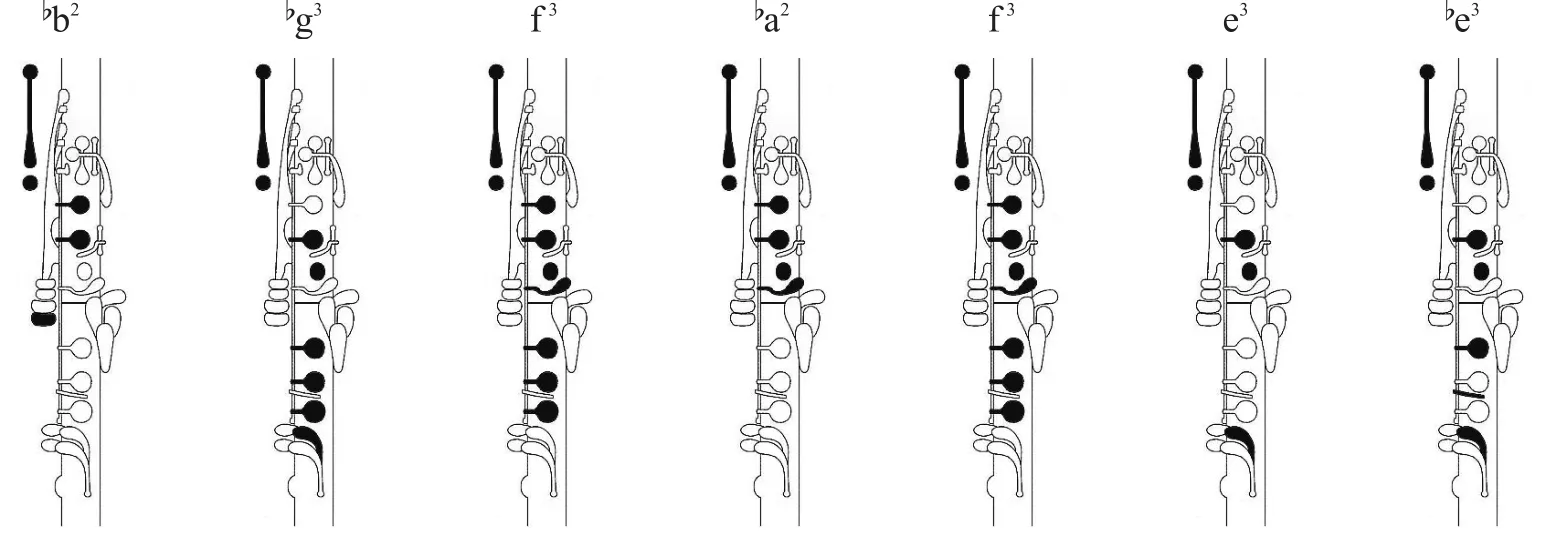

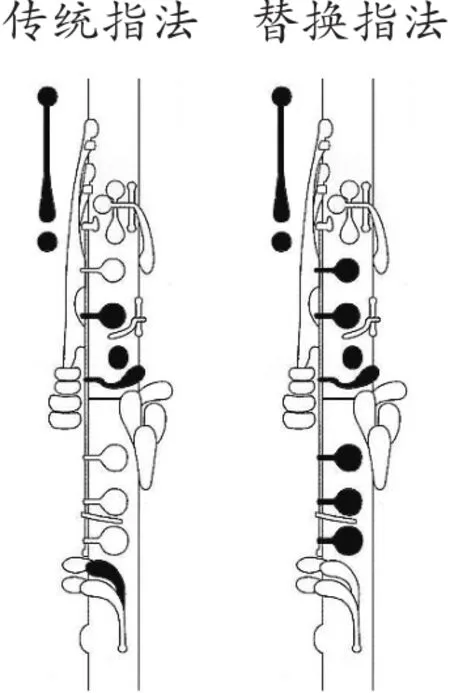

在第六小节,首音符g2连接f3处,若使用传统指法来演奏f3,则不论从发音还是从运指连接方面,表现均不理想。这里有两个运指便利且容易发音的替代指法可供选择,演奏者可以根据这些指法在自己乐器上的音准表现来进行选择使用。(见图1)

图1 主题段落第六小节第二个音f3的传统指法与替换指法

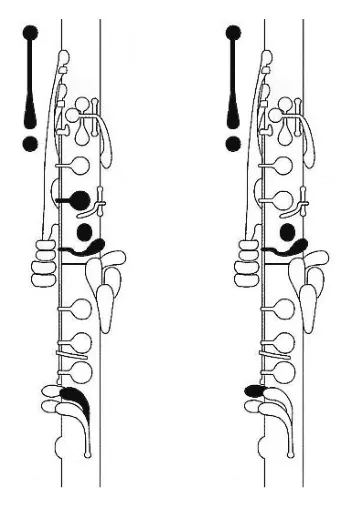

第七小节首音符g3演奏指法多样,演奏者可根据实际乐器音准情况选择适合自己乐器的演奏法(见其他替换指法),但结合此曲本段落演奏的实际情况,推荐以下演奏指法(见下页图2)。同时,与g3前后连接的f3可以采用上述f3的传统指法演奏,这样能使运指的流畅度增加,且左手中指、无名指与小拇指均无须变动,可一直保持在按键上,也增加了快速运指过程中的稳定性。

谱例2-1主题段落

图2 第七小节首音符g3的推荐演奏指法与其他替换指法

图3 第十四小节首音符的传统指法与替换指法

谱例2-2第十四、十五小节连接处

上述指法排列的优势在于左手变动较小,使本段落的运指更为科学便利,也使得在中、高音区的转换中易于发音,演奏效果更为流畅。

图4 第十四、十五小节连接处各音的推荐指法(依次对照谱例2-2中的七个音符)

图5 g3指法表

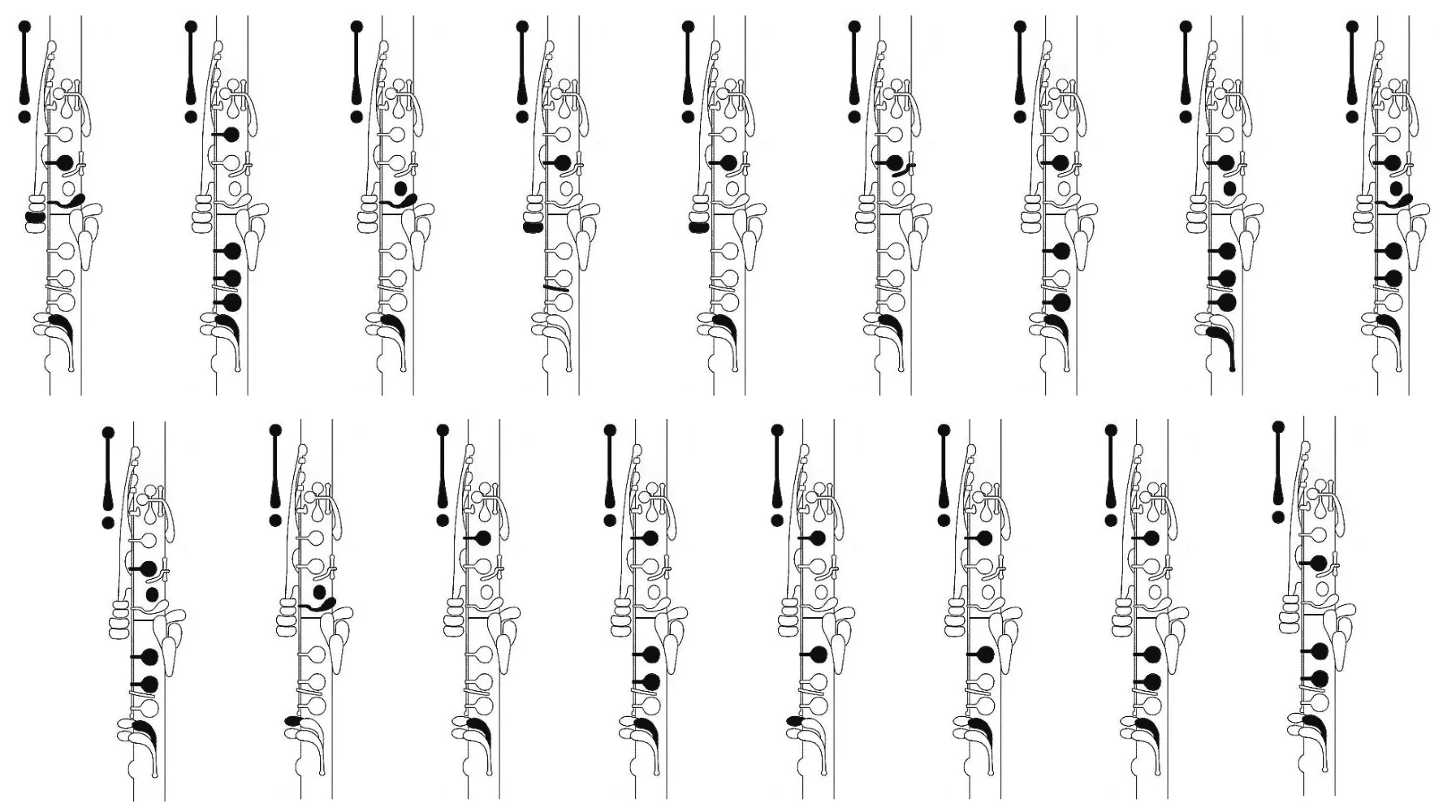

第十九小节首音符b2连接g3处,依然是音域跨度大,若使用传统的g3指法,会增加发音的难度,造成不够流畅的感觉,而且在运指转换过程中,往往会在快速演奏时容易出现音准偏低的情况。考虑到g3的替换指法多样,且每个指法都有细微的不同,图5给出g3的所有演奏指法,演奏者可结合自身乐器与运指习惯,选择适合自身习惯且音准、音色表现较好的指法进行演奏。

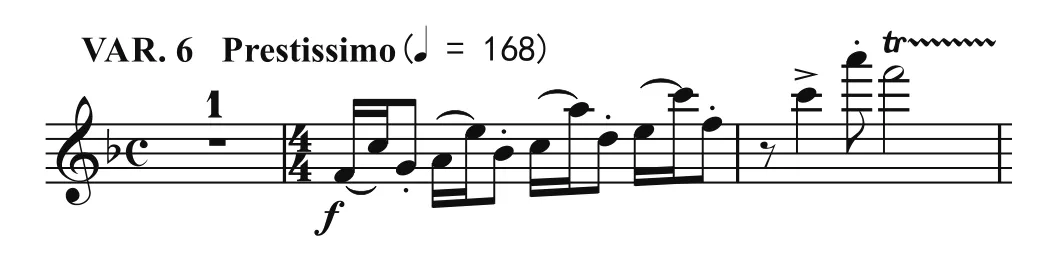

例如,第二变奏的演奏速度非常快,在乐曲快速行进的第十九、二十小节(见谱例2-3)中出现的f3音符,若采用传统指法,会出现发音迟缓、运气突然阻塞的感觉,这里可以使用能让f3音符较好地发音的替换指法(见图6),以便在快速演奏中使运指更加流畅。

又如,第四变奏为慢板,整曲流畅舒缓,所以对音准的要求更加严苛,尤其是在高音区出现的长时值拍子的保持音上。其中第十二小节(见下页谱例2-4)两拍g3处为演奏难点。在此慢板乐章中,单簧管不仅要做到音色统一,还要进

图6 第二变奏第十九、二十小节中f3音的传统指法与替换指法

谱例2-3 第二变奏第十九、二十小节行朦胧梦幻的艺术表现,而单簧管演奏中高音区发音本身就对演奏者的基本功、控制力要求极高,加上此段落为弱奏,在气息把控上更增加了难度,既要兼顾音准又不能破坏整体音乐意境。由于速度较慢,运指过程并无难度,所以演奏者可以挑选自己乐器演奏g3音符音准最精确的指法(见上述g3指法表),并结合气息的把控进行练习,让这个段落的演奏能达到“一气呵成,弱而不虚”的效果。

谱例2-4第四变奏第十一、十二小节

再如,第六变奏为最急板,演奏速度非常之快,所以对演奏指法的便捷性、科学性有了更迫切的要求,以求达到乐曲演奏事半功倍的效果。如在第三小节处(见谱例2-5)f3颤音的指法处理上,不仅要注重换指便利的原则,同时也要兼顾快速演奏中的音准与发音,同时还要为后续小节的演奏做好连接的铺垫。这就要求在指法的选择上必须注重其合理性。这里的颤音处理可将f3传统指法,抬升至左手中指即可(见图7),该指法连接既可保持乐曲快速演奏中的表现效果,又不影响后续音符的连接。

谱例2-5第六变奏前三小节

三、让·弗朗赛《单簧管主题与变奏》的传播应用

让·弗朗赛《单簧管主题与变奏》在近、现代单簧管艺术发展与衍变中有着极其重要的地位和极高的艺术价值,它既继承了古典主义与浪漫主义音乐学派之精髓,又独辟蹊径融入了诸多新鲜元素于一炉,开辟了新古典主义音乐流派转型的途径,不仅对近、现代单簧管作品在纯粹追求音响、技巧的嬗变中起到了引领作用,而且为近现代音乐创作在回归乐曲应有的旋律性与音乐美感等方面做出了有益的尝试与探索。当然,由此看来,它对单簧管教学也颇有价值。

(一)对单簧管教学的应用价值

弗朗赛《单簧管主题与变奏》在近、现代单簧管作品中影响深远,是单簧管教学与演奏的重要曲目之一。它开启了学习现代派曲目的进阶之门——让·弗朗赛深受“新古典主义风格”的影响,这使得他的音乐不像纯粹的现代派音乐,以该首作品来看,虽然有大量非调性、模糊性现代作曲的手法运用于其中,但每一章节都还是严格遵循了调式调性在乐曲中的作用,这使得该曲目从整体结构上来说,贴近传统的古典或浪漫主义时期的作品,在教学与演奏的进阶中,跨度不会过大,带来的是循序渐进的效果。从演奏技巧上来看,该作品多个快速章节,对运指的要求极高,也拓展了单簧管同音演奏的多种替代指法,丰富了演奏运指组合方面的多种可能性;慢板与中板乐章又强调了稳定的气息运用在单簧管演奏中的重要性;第六变奏中“弹吐”与“花舌”两种技巧性较强的现代演奏技法的运用,给曲目增加了一定的难度,这也对演奏者的演奏技巧全面性提出了要求。另外,整个作品的风格愉快华丽,又富有弗朗赛特有的幽默感,而每一个变奏也都有相对独立的音乐风格,这些有助于该作品的学习者对丰富的、不同的音乐风格进行系统把握。

图7 第六变奏第三小节的f3颤音指法

综上所述,该作品除仍保留了古典主义音乐时期音乐的音韵之外,在调性、写作手法、演奏技巧、音乐风格等方面均有所创新,对单簧管教学与演奏的深入,有承上启下的作用。

(二)推动单簧管演奏的发展

让·弗朗赛于1974年创作的这首为A调单簧管与钢琴创作的《主题与变奏曲》,一经问世,便受到了多方好评,为当时单簧管作品在音乐性、技巧性等方面提出了新的探索方向,推动了单簧管演奏新的可能性以及新作品的发展。

该作品以其独特的风格、优美流畅的旋律,从众多近现代单簧管作品中脱颖而出,直至今日,也是单簧管器乐领域中不可替代的作品之一。此曲目可以说是当代单簧管演奏专业进阶的必修曲目,是由古典主义音乐作品、浪漫主义音乐作品逐步进阶现代派作品的不二之选——它既保留了古典主义音乐对调式调性的内在要求,又有浪漫主义时期音乐的优美浪漫,同时还兼具了现代派音乐在音响、色彩、非调性及新技巧方面的各种尝试。再次,在音色方面,各段落对演奏的不同要求,使演奏者对单簧管的声音表现有了全面把握和充分地演绎,为单簧管演奏专业学生学习现代派音乐作品起到重要的入门及过渡作用。该作品经常出现于当今单簧管国际专业比赛的必选曲目中,且多作为半决赛进程的演奏曲目之一,可见其对近、现代单簧管艺术发展的重要作用及传播价值。此外,它也深受各国单簧管演奏家们的喜爱,成为各类单簧管音乐会中常见的独奏曲目。

总之,让·弗朗赛遵循“新古典主义”音乐理念创作出的《单簧管主题与变奏》为近现代单簧管作品的创作提供了回归理性的、音乐性的思路,为近现代优秀单簧管作品的诞生提供了新的视角与启发,可谓于古典中探求新意,于创新中追溯本源。

结 语

让·弗朗赛的单簧管作品虽然深受“新古典主义音乐”风格的影响,但其中也融入了作曲家自身对新时期音乐多种可能性的探索。他的音乐带给听众愉快又富有幽默感的感受的同时,也坚持不与20世纪其他新音乐风格“同流”,而彰显自己特有的音乐风格,让古典与现代风貌并存。通过从作曲家生平及该首曲目诞生的背景方面入手,逐步延伸至对该作品更为深入的了解,尤其是将音乐形态与演奏实践相结合的渐进探析,使笔者获得了对该乐曲更为系统、全面的理论认知和演奏把握,并力求为更多的国内演奏者们提供舞台艺术实践的知识储备及实施该作品演奏的诠释依据。

[1]Stanley Sadie,The New Grove Dictionary of Music and Musicians(Second Edition),Oxford University Press.

[2]Demuth Norman,Musical Trends in the 20thCentury,Connecticut:Greenwood Press,1975.

[3]Françaix,Jean and Smith,&Richard Langham,“More Faure than Ferneyhough,”The Musical Times,Vol.133,No.1797(Nov,1992),pp.555-557.

[4]http://www.allmusic.com/composition/tema-con-variazionifor-clarinet-piano-mc0002406022/excerpt

[5]William R.Martin,Julius Drossin,Music of the Twentieth Century,Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1980.

[6]罗伯特·摩根著《二十世纪音乐:现代欧美音乐风格史》,陈鸿铎等译,上海音乐出版社2014年版。

[7]沈旋等编著《西方音乐史简编》,上海音乐出版社1999年版。

[8]彼得·斯·汉森著《二十世纪音乐概论》(上、下册),孟宪福译,人民音乐出版社1987年版。

[9]何平《弗朗赛〈主题与变奏〉高音指法的运用》,载《文艺生活·文海艺苑》2015年第4期。

[10]柯绮君《法翁赛〈为单簧管与钢琴的主题与变奏〉之乐曲探讨与诠释》,台湾师范大学硕士学位论文。