关于闽西汉剧传承与保护的调查和思考

2018-02-10刘雪妍

■刘雪妍

(龙岩学院,龙岩,364000)

闽西汉剧根植于客家祖地闽西地区,已有大约300年的历史,其传统剧目积累多达800余种,在长期发展过程中,已形成完整的唱腔和多个行当的丰富表演程式,受闽西客家方言及当地民间音乐的影响,具有闽西地区独特的古朴韵味。2007年,闽西汉剧被文化部列入首批国家级非物质文化遗产代表作加以重点保护。作为福建省的代表性地方剧种之一,闽西汉剧近年来得到了相关部门的大力扶持,在发展和传承过程中采取了一系列相应措施,取得了一些成效,但随着时代的发展,也在新形势下面临着有待解决的一些问题。

笔者围绕闽西汉剧的发展状况进行了文献整理和调查采访,进一步分析了我们在其保护传承过程中面临的问题。本文将涉及传承人、传承方式及传承中各方面有待解决的相关问题并做出相应评价与思考。

一、发展脉络

闽西汉剧属于以“皮黄腔”(西皮、二黄)为主要声腔的地方剧种。“皮黄腔”是在明末清初由陕西秦腔和江西、安徽一带的民间音乐在中原地区交融演变而成的。晋、宋以来,为躲避战乱或自然灾害,闽西“客家”民系从中原一带经湖南、安徽、浙江,又经赣南地区迁移至闽西地区,让汉族传统文化扎根于此地。后又随明末清初的移民迁入,“皮黄腔”才驻足于闽西并广泛流行传播,与闽西客家方言、民间音乐相结合,经几代前辈艺人的改造,逐渐形成闽西汉剧。“闽西汉剧”这个名称本身始于1933年,在此之前称为“乱弹”(此名始于嘉庆年间)和“外江戏”(受粤东“外江戏”的影响,光绪年间改此名,后详)。晚清广东大埔秀才钱热储所著的《汉剧提纲》中有言:“何为汉剧?即吾客人所称外江戏也……外江戏鼻祖是汉调,故有循其本来称呼叫做汉剧也。”①王远廷编著《闽西汉剧史》,海潮摄影艺术出版社1996年版,第47页。

一个剧种形成的标志,首先是产生了具有该剧种特色的音乐。约在嘉庆年间,具有地方特色的闽西汉剧音乐已经形成,也陆续出现了一些戏班。由于行当不全,人数又少(每班约二三十人),这些戏班被称为“咸水班”、“草台班”或“山垅班”。此后,随着广东“外江戏”在闽西地区影响力的不断增加,闽西汉剧(乱弹)改为“外江戏”,陆续出现了“荣天才”、“老福顺”、“老三多”、“新天彩”等较具影响力的戏班,艺人队伍不断壮大,演出剧目也变得更加丰富。

闽西汉剧较为完整和相对固定的角色与行当是在咸丰末年、同治初年形成的,此时其各个行当也逐渐有了特色明显的基本功和表演程式。到光绪年间,其角色和行当已比较齐全;到了20世纪20至30年代,体系已经完整。从30年代起,大多数戏班都改称为“剧社”,如“梅龙剧社”、“龙汀剧社”、“新罗剧社”、“合作剧社”等。“其中影响最大的为龙汀剧社,由龙岩红坊艺人曹炳连在新天彩和乐天才戏班基础上建立起来,实力最强,共有林阿全、蔡迈三等50多名艺人(集闽粤两地名角于一班),能上演《三气周瑜》、《兰继子》、《开封府》等百余个剧目”。②王远廷主编《闽西戏剧纵横》,鹭江出版社2010年版,第87页。从1946年开始,受战事影响,闽西汉剧戏班相继解散,但新中国成立后又复苏、发展起来。

著名闽西汉剧艺人邓锦棠等人于1950年重新组建了“龙汀汉剧社”。1952年6月,龙岩群声汉剧团又在“龙汀剧社”和“龙门剧社”的基础上建立,1954年改为“龙岩专区汉剧团”,集聚了一大批艺术造诣高深、影响力很大的艺人,如红净邓锦舟、小生蔡迈三、丑角陈坤福、女旦王玉兰等,为此后闽西汉剧的发展壮大奠定了基础。1959年10月,“龙岩专区汉剧学校”成立,该校是“闽西地区第一所由国家创办的中等艺术专业学校”,“于1959、1960年共招收229名学生,开设表演和音乐两个专业,设置文化课、文艺理论、汉剧专业基础知识、基本功训练、剧目教学和实习演出等相关课程”。③同①,第165页。从此,闽西地区有了专业培养汉剧演员的机构。该校师资力量雄厚,并聘请了一批上海的知名老艺术家,由此令闽西汉剧进入了一个鼎盛时期。

“文革”期间,闽西汉剧事业遭遇挫折,各剧团于1969年前后相继解散。不过,1972年又恢复了剧团建制,新招收了部分青年演员,并更名为“龙岩地区汉剧团”,原创或移植创作了《灵川潮》、《海岛女民兵》等现代汉剧。

尽管如此,“文革”以后,闽西汉剧仍然面临演员稀少、后继乏人的情况。为此,福建省文化厅于1976年10月创办福建艺术学校龙岩地区汉剧班,在该年和次年共招收40名学员。学员“在校期间学习文化课及相关专业课程(各行当唱腔、基本功和形体训练等课程),毕业后由福建艺术学校给予证书”。④同②,第344页。这个汉剧班汇集了多届的大中专毕业人才,培养了一批优秀演员如杨杨、周建辉、何以娜、罗彦凤、黄蕊等,缓解了当时演员新老更替阶段的一些问题。

到了80年代中期,随着社会各方面环境的急速变化,人们的审美观念也发生了很大的转发,传统戏曲音乐文化又开始面临新的生存和发展问题。此后,剧团演出场次逐年下降,闽西汉剧在新形势下必须积极寻找出路来应对困境。政府及相关部门也给出了相应的措施:一方面积极呼应市场需求,一方面继续加强团体自身建设,并结合实际提出了“保留剧种,推陈出新,全面发展”⑤王远廷著《闽西戏剧史纲》,中国文联出版社1999年版,第264页。的办团方针。

在新的历史时期,针对闽西汉剧的发展状况,我们有必要对现存的问题做出客观的评价,以便进一步思考如何采取更加有效的措施传承与保护之。

二、关于传承人

传统戏曲离不开老一辈艺人的口传心授,因此“传承人”是戏曲传承的关键因素。目前,龙岩地区现存的老一辈闽西汉剧传承人已屈指可数。根据龙岩市汉剧传习中心提供的资料,笔者整理现存传承人情况如下页表1所示。

可以看出,龙岩地区闽西汉剧传承人年龄都在60岁以上。笔者通过近年来的走访了解到,这些老艺人虽已退休,但大多仍在为闽西汉剧的发展传承四处奔波。他们深入乡镇排练演出,在剧团培养青年演员,还走进中小学讲解汉剧知识、传授汉剧技艺,仍然是闽西地区汉剧发展传承中不可忽视的重要力量。

笔者有幸采访了闽西汉剧的福建省级传承人陈汉煌先生。他从艺57年,主攻闽西汉剧特有的“红净”行当,师从闽西汉剧前辈吴传进,后又得到著名红净邓景舟的亲传。多年来,他在几十台传统剧目及现代剧目中演唱了主要角色,并依据实践经验在表演和唱腔方面做出了大胆创新,取得了良好的舞台效果。退休后,他发挥余热,除了收集整理汉剧资料、在汉剧班继续给学生传艺之外,还深入中小学为孩子们传授汉剧唱腔、教画汉剧脸谱。通过阶段性的学习,许多孩子对汉剧产生了浓厚的兴趣。如今在龙岩的莲东小学,同学们还都传唱着他编写的“先学勾画汉剧脸谱,再练唱做的技艺”的唱词。

表1 龙岩地区现存闽西汉剧传承人概况

图1 陈汉煌在龙岩市莲东小学传艺(陈汉煌供图)

在采访中,陈汉煌先生深有感触地对笔者谈起闽西汉剧发展历程中的起起落落。谈到60年代中期时闽西汉剧的繁荣景象,他说:“那个时期观众都懂得戏,演出处处受到群众欢迎,演员的积极性都很高。”①笔者在龙岩地区采访省级传承人陈汉煌所记录的资料,2017年6月16日。而说到近年来随着经济的发展,剧团人员逐渐流失,他也为目前闽西汉剧的发展情况感到担忧。目前,红净行当的演员已仅剩1人,而这个行当偏偏是闽西汉剧特有的,少了这个行当,对闽西汉剧的特色而言是极大的损失。所以,培养更多红净演员的任务迫在眉睫。他非常想把自己记忆中的一些舞台表演程式传授给更多的年轻人,非常希望年轻一代能够静下心来认真学习,将红净行当传承下去。

笔者还采访了闽西汉剧的市级(目前正申报省级)传承人著名花旦张莲蓉女士。她14岁从艺,拜师名旦王玉兰主攻花旦,后又随上海戏剧学校刘君粦老师学习,主攻花旦兼刀马旦,曾在《春草闯堂》、《花灯案》、《兰继子》等近百个汉剧剧目中担任主演,舞台表演风格独具,兼能客串多个行当,深受观众喜爱。她退休后也一直坚持承担下乡演出、剧团排练等工作,目前除在市艺术学校传授技艺外,还深入武平等地区的剧团帮助排演剧目、培养演员。就在2017年暑假期间,她还不顾酷暑前往武平县汉剧艺术传承保护中心,为暑期汉剧公益培训班的孩子们授课,把对闽西汉剧的热爱亲身传递给后辈们。

图2 张莲蓉在武平地区传艺(张莲蓉供图)

培训分上午、下午各2小时进行,要练习音阶、踢腿、身段、唱腔等内容,坚持这样的授课强度对已经70多岁的老人来说着实不易,令人感动。多年来,张莲蓉对传艺一直是积极而热心的。随便哪个年轻人愿意求教,她都一招一式地耐心指点,并给予准确到位的示范,深受学生好评。在采访中,她对笔者表示:“我热爱闽西汉剧,喜欢戏曲舞台,希望闽西汉剧能够传承下去。目前担心的问题就是由于剧团行当角色不全,排演剧目可能有困难。还有个问题就是一些老剧目已近失传,如《思凡》、《桃花》等现在我还都基本记得,(但)还有些优秀传统剧目,如果再过几年,我担心一些老艺人会遗忘(导致)流失,应该抓紧时间保护传承。”②笔者在龙岩地区采访市级传承人张莲蓉所记录的资料,2017年7月21日。

通过以上采访可以看出,闽西汉剧和其他传统剧种一样高度依赖口传心授式的师徒传承,即便通过学校、社会公益班等途径学习也是如此。身怀技艺的传承人们目前都已年迈,对他们的保护,以及对年轻人学习积极性的调动,都是目前的当务之急。

三、关于保护与传承措施

闽西汉剧作为国家级非物质文化遗产、闽西地区特有的地方性剧种,近年来得到了政府特别是文化部门的大力扶植。自2014年起,闽西汉剧先后获得国家“非遗”保护资金、福建省文艺发展资金、福建省非物质文化遗产地方剧种公益性演出补助经费、福建地方戏曲专项资金的资助。同时,根据文化惠民等相关政策,政府部门还为闽西汉剧的发展与传承采取了多项措施。

(一)与高校和院团合作,重视人才培养

在与高校合作方面,2010年,龙岩市投入近300万元在上海戏曲学院培养了18名汉剧大专班学生;同年又投入200多万将31名学员送往中央戏曲学院附中学习基础,2014年回龙岩汉剧中心继续学习汉剧相关技艺(系“4+2”学制,前四年在中国戏曲学院附中,后两年回传习中心),到2016年,有11名学员考取了中国戏曲学院地方戏本科班;2011年,龙岩市艺术学校受武平县委托,培养了20名汉剧中专班学生。在与院团合作方面,目前笔者调查到,龙岩学院艺术与设计学院、龙岩市艺术学校和龙岩市汉剧传习中心拟联合成立“龙岩学院传承学院”,共同培养“非遗”传承人才,预计2018年在各市县区招收20名学生。如合作成功,将使办学层次再获提升,对开辟全国艺术教育“专升本”的新模式也具有一定示范意义。合作的顺利开展,不仅会充实闽西汉剧的地方人才队伍,也能为今后的这类传承与保护工作奠定基础。

(二)积极开展公益文化活动,培养受众群体

根据省市各级领导部门的相关要求,龙岩汉剧传习中心积极组织了下基层、进校园和公益性剧场演出等活动。从2013年开展“周周有戏”公益演出活动至今,汉剧传习中心已有500多场演出,既满足了一大批中老年戏曲爱好者的需求,也在一定程度上让更多的市民对闽西汉剧有了新的认识。

“汉剧进校园”活动始于2014年,至今共深入龙岩、永定、上杭、漳平等7个县市的30多所高校、中小学、幼儿园进行演出,并派专业演员给孩子们讲授闽西汉剧的相关知识,受众师生达8万多人,培养了少年儿童对地方传统戏曲的兴趣和热爱,在幼儿心里种下了优秀传统文化的种子。

图3 龙岩汉剧传习中心2017年4月20日在龙岩松涛小学(上)、2017年5月19日在龙岩学院(下)开展“汉剧进校园”活动场面(龙岩汉剧传习中心供图)

自2015年算起,该中心的下基层演出也已达150余场,受众达13万人次。其演出采取多种互动方式,节目形式多样,包括戏曲脸谱、水袖组合、汉剧清唱、基本功等表演,在丰富基层人民文化生活的同时,唤醒了他们对闽西汉剧的热情。

(三)参加会演及赛事,加强文化交流

近年来,龙岩汉剧传习中心积极组织中青年演员参加会演及各项赛事,为各行当演员创造条件以锻炼和提高业务水平。2012年至今,该中心多次获得专业奖项,比如:2012年新编闽西汉剧《史碑鉴》荣获第五届福建艺术节戏曲会演一等奖;2015年闽西汉剧《中山轶事》获第六届福建艺术节戏曲会演二等奖,新编剧目《红翎子草鞋》获三等奖;2015年3月整体获得第十二届福建省“水仙花”戏剧奖优秀组织奖;等等。为促进闽西汉剧的发展和传承,该中心还不断组织文化交流活动:2016年7月,“中东欧国家作曲家来华采风创作”赴龙岩市汉剧传习中心进行民间音乐采风,9月赴北京国安剧场参加“福建地方戏经典折子进京展演”;2017年6月,该中心又赴武汉参加“鄂闽粤汉剧情”三省汉剧传统经典折子戏交流演出,不断加强宣传力度,进一步提升了闽西汉剧的影响力。

(四)重视搜集整理工作,抢救保护地方戏曲资料

为保护闽西汉剧地方文化资料,抢救一批濒临失传的地方传统剧目,龙岩地区积极开展戏曲普查工作,并进行传统戏曲资料的挖掘与整理,先后出版了《闽西汉剧史》、《闽西戏剧史纲》、《闽西民风概览》、《闽西汉剧创作剧目选》等百余册相关书籍或资料。目前,龙岩市汉剧传习中心正在编撰《闽西汉剧丛书》,同时,业余剧团的老师们也在组织人员收集整理各行当曲谱及老一辈艺人的珍贵音像资料,为汉剧的传承提供更多的纸面与视听文献。

综上所述,闽西汉剧的发展传承在政府的大力扶持下,通过汉剧传习中心和广大演出者群体的共同努力和不断采取的新举措,近年已取得了一定的成效,今后的工作也有了大体的方向。

四、相关思考

根据前述调查研究所得,笔者也不免从多个角度对闽西汉剧的传承和发展态势有所思考,现择要概述。

(一)关于行当人才的缺失

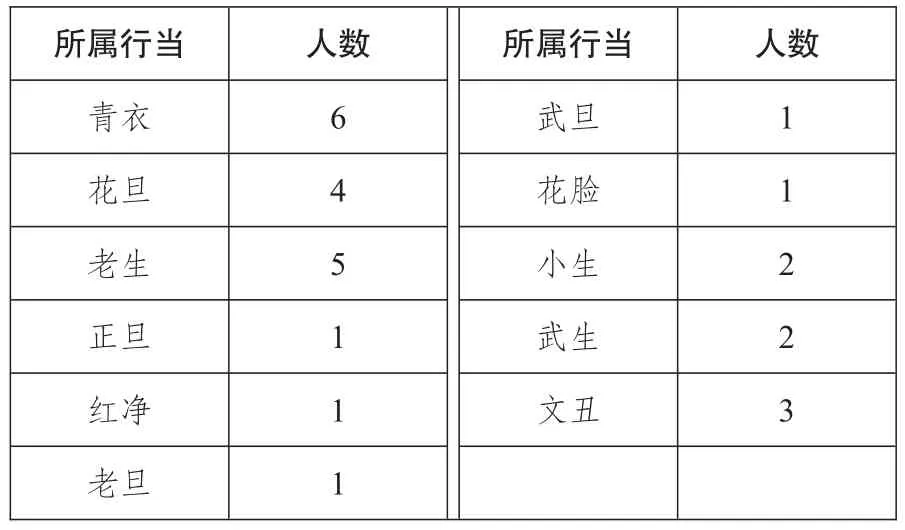

人才是戏曲繁荣的关键性因素。通过前文的综合分析,针对闽西汉剧的现状,可以说一定要重视人才的培养。笔者借助龙岩市汉剧传习中心提供的数据,整理目前该中心各行当人才的数量如表2。

可以看出,特有的行当“红净”已仅存1人(前文已述),另外还有几个行当也已陷入此种境地。至于“黑净”行当,因无任何演员担当,无法列入表内。这样的人数水平是不能满足剧团发展的需求的。目前,有编制的演员仅十几人,因此,如何留住人才、调动演员的积极性、扩增演员队伍的规模,仍然亟待重视。笔者在即将写作本文时,还采访了原龙岩市汉剧传习中心副主任黄蕊女士。她表示,在新形势下,行当缺失是个严峻的问题:“想排演一些精彩的传统剧目,都因没有‘黑净’行当或缺少(其他)演员而无法进行。”①笔者在龙岩地区采访龙岩市汉剧传习中心原副主任黄蕊所记录的资料,2017年7月13日。比如,排演《史碑鉴》时,因为没有“黑净”行当,只能将相关角色的行当转为“小红净”。同样的问题在复排《二度梅》时也出现了,需要“黑净”但没有,只能考虑重新为演员量身定做,唱腔也需要做大量的修改。

表2 龙岩市汉剧传习中心现有各行当人才数量

据笔者调查,唱这个行当的老艺人中,邱万粦已去世,倪文炳因年迈已无法从事传承工作。在2010年送往中国戏曲学院附中学习的小六班中,有一女生可反串“黑净”,但也有问题:当时是以京剧的方法培养的,在京剧中此类行当称“铜锤”,用鼻腔共鸣发音;闽西汉剧中的“黑净”则使用炸音,唱腔发声方式明显不同。目前这位女生还没有将唱腔转换过来,也无法运用在闽西汉剧当中。闽西汉剧的特色行当“黑净”与“红净”如果继续缺失下去,对这个剧种存在的价值无疑是沉重的打击。毕竟“没有特征,也就没有了生命力”。②福建省戏剧专家对文艺团体的学术讨论及讲座会,郭祖荣教授的发言,2005年3月。诚然近年来各级相关单位在培养人才方面投入了大批资金,但送出去进修的学员终究要回来演唱极具地方特色的闽西汉剧,因此具体的培养方案大概还有可以优化之处。

(二)关于传承人的重要性

“加强非物质文化遗产传承工作……即是加强对传承人的保护,传承人是传统文化发展传承的重要因素。”③刘光平《对非遗传承人保护及传承机制建设的思考》,载《牡丹》2017年第15期。闽西汉剧作为富有特色的地方剧种,其现存的传承人在上一代著名艺人的亲传下已掌握了扎实的技艺,能演几十台传统剧目,在唱腔和表演上也都形成了自己的风格。陈汉煌、张莲蓉、伍银莲等几位传承人在退休后还深入各县市剧团、学校发挥余热,免费传艺,可以说是为闽西汉剧的传承做出了巨大贡献。闽西汉剧的中青年演员们也要继续立足传统,虚心向老一辈传承人求教,在精进自己技艺的同时,用行动去保护和抢救一些濒临失传的传统剧目。针对目前活跃的传承人已为数不多的情况,相关部门应坚持重视这一批传承人的力量,继续落实关于传承人的政策,让他们有更好的环境和空间去培养人才、传承技艺。在此过程中尤其应重视两个问题:一是重视申报工作,因为正确进行申报方可保护传承人的工作积极性;二是在现实生活中让传承人切实获得政策中所体现的价值,努力改善其生活状况,有效推进其工作的开展。

(三)关于创作人员的培养

笔者在近两年的调查中发现,闽西汉剧传习中心剧场平时常演的传统剧目有《春草闯堂》、《花灯案》、《仇大姑娘》、《打洞结拜》、《百里奚认妻》、《祝枝山嫁女》等,新编剧目从2015年至今有《史碑鉴》、《红翎子草鞋》、《万能的神镐》。每场观看的群众平均在五六十人的规模。总体来说,传统剧目和新编剧目的精品都不算多。在参加文化下乡活动的过程中,乡镇有关部门曾给出十几天的演出时间,但剧团却因没有更多的完整剧目,只能基本以折子戏支撑。目前,全本的传统戏能完整上演的不到十种,而演员的数量也确实无法满足排练的需要。

近年来,传统剧目逐渐流失的问题依然没有完全消除。如果没有精品,就不能长期吸引观众,也不利于传承工作的开展。因此,目前还要加强对创作人才的培养的重视。另外,“各剧种要姓自己音乐特色的姓,要在传统基础上去发展”,①福建省戏剧专家对文艺团体的学术讨论及讲座会,郭祖荣教授的发言,2005年3月。培养出的创作人员也应该了解闽西地区人文风情、熟知闽西汉剧的音乐特色,这样才能更容易创作或改编出适合该剧种未来使用的精品剧目。

(四)关于对受众群体的认识

笔者在研究过程中,跟踪“周周有戏”等公益演出近两年。整体来说,观众基本是中老年人,剧场上座数量如前所述,五六十人为常态。而在传统文化进校园的系列活动中,进入幼儿园或小学的演出效果,比在中学及高校的要好。笔者发现,幼儿园的孩子约有八成认为闽西汉剧的表演动作有趣、脸谱色彩丰富,小学生约有六成认为其唱腔好听、表演形式美。但是,中学生则大半认为“看不懂”、“时间太长”,而不少大学生则表示演出内容与现实生活脱节,难以理解。对此,笔者分析:幼儿对传统戏曲接受快,是更容易被舞台表演所吸引;大部分年轻人由于从没有经过戏曲环境的熏陶,对传统戏曲缺乏了解,就难有共鸣;只有老一辈的戏迷在文化娱乐没有那么丰富之前,通过很好的戏曲氛围,培养了对传统戏曲的爱好,才会懂得欣赏,融入其中。

可见,对传统戏曲的传承可以从幼儿阶段抓起,培养他们对传统文化的热爱、对家乡文化的自豪感,这样,传承工作才会更有成效,多年后也有望取得更为良好的进展。而无论是组织文化惠民如“周周有戏”等活动,还是开展群众性的戏曲比赛,“都要进一步反思,找好切入点,(探索)如何寓教于乐,调动起广大群众的积极性,才能达到预期的效果”。②笔者在龙岩地区采访龙岩市汉剧传习中心原副主任黄蕊所记录的资料,2017年7月13日。

综上,在新的历史时期,在政府的重视支持下,在剧团自身的努力下,坚持“戏曲流派一有师承,二有载体,三有自己特色,四能传承下去,五要得到社会公认”③福建省戏剧专家对文艺团体的学术讨论及讲座会,蔡怀玉教授发言,2005年3月。的大方向,闽西汉剧一定能更加持久地保持其地方特色,并拥有更为宽广的前途。