大型原创歌剧《运之河》及其音乐创作

2018-02-10刘永福

■刘永福

(扬州大学,扬州,225009)

大型原创歌剧《运之河》由江苏省委宣传部、江苏省文化厅、江苏省演艺集团有限公司联合出品,是21世纪江苏省原创的首部大型歌剧。该剧由冯柏铭、冯必烈执笔,唐建平作曲,邢时苗任总导演。2014年11月初,该剧在由武汉举行的第二届中国歌剧节上亮相,受到业界的广泛赞誉和高度评价。经评选,该剧共获得优秀剧目、优秀作曲、优秀编剧、优秀导演、优秀舞美和两个优秀表演等共6个奖项中的7项大奖。同年12月中旬,该剧又在国家大剧院上演,引发了歌剧爱好者的进一步关注。另外,为庆祝联合国成立70周年、中欧建交40周年、中意建交45周年,该剧还作为“感知中国·江苏文化欧洲行”的重头戏,于2015年6至7月间在日内瓦、布鲁塞尔、罗马、米兰等4座欧洲文化名城巡演了8场,成功走向了国际。

《运之河》的文学剧本属于历史正剧,是以隋炀帝开掘大运河为主线,以隋唐五代更迭为背景织而成的,全剧荡气回肠、令人警醒,形象地阐述了大运河不单是一条沟通五大水系、贯穿南北的“运输之河”,还是一条承载家国荣辱兴衰的“命运之河”的观点(据节目单)。据了解,出品单位选择大运河作为创作题材,与大运河“申遗”有着密切关系。大运河始建于公元前5世纪,已有两千五百多年的历史,贯穿如今的京、津、冀、鲁、苏、浙、豫、皖八省(直辖市),是世界上里程最长、年代最为久远的人工运河之一,且目前仍在使用,其地位几乎可与万里长城相媲美。从2006年开始,我国便做出了大运河“申遗”的决定。当然,选择大运河这个题材,也有机缘巧合的成分。起初,根据第二届“中国·江苏文化艺术节”的“推精品、出人才”的总体要求,创作组只是想要用江苏元素推出一个作品,具体题材和表现形式并未立刻确定。为寻求适合的创作题材,2013年下半年,编创人员曾两次到江苏采风,先后去了苏州、扬州、镇江、徐州等很多地方,会见了很多文化工作者和历史学家,拿出了一些方案,但都未感觉十分满意,后来是偶尔得知大运河正在“申遗”的。巧合的是,2013年的3

谱例1月,隋炀帝墓在扬州曹庄被发现,成为当年“全国考古十大发现”之一。随着该墓出土文物在扬州博物馆的亮相,隋炀帝的历史功过再次引发学界乃至普通百姓的热议。而大运河的“申遗”最终于2014年6月22日在由卡塔尔的多哈举办的第38届世界遗产委员会会议上获得成功,江苏省是这次“申遗”的发起者,而与大运河有着密不可分的历史渊源的扬州是这次“申遗”牵头城市。在这样的背景下,以大运河为题材,推出一部全新的大型歌剧也就顺理成章了。

该剧共分五幕,其故事情节跌宕起伏、扣人心弦,主要围绕隋炀帝为促进交通便利,决定修一条从南到北的运河展开。在连年征战导致国力匮乏、民生凋敝的情况下,隋炀帝不顾忠臣劝谏,执意优先凿河,这种急功近利滥用民力的行为,最终导致百姓起义,隋炀帝被叛军缢杀于江都行宫,天下归唐。

整部歌剧的音乐感情细腻、气势恢宏,令观者震撼和回味。歌剧音乐所具有的咏叙调、咏叹调、重唱(包括二重唱、八重唱、九重唱)、合唱等声乐体裁,在剧中都得到了很好的运用,发挥出了应有的艺术效果。而且,剧中的每一幕都力求通过优秀的唱段,将剧中人的性格和情感予以塑造和抒发,同时将剧情一次又一次地推向高潮。作曲家表示,“剧中有六个性格迥异的主要角色,他们分别以适合自己人物个性的音乐表达,融合贯穿起全剧戏剧性的发展”(据节目单)。

第一幕描写炀帝御驾亲征凯旋,萧后与文武官员及众百姓在宫门外迎候的场景,以及炀帝不听劝谏执意修河。音乐上主要采用二重唱与合唱交织的创作手法,以塑造不同的角色和情感,比如:李渊、宇文化及的二重唱与众百姓的合唱彼此呼应,以此展现“圣上还朝、万民迎候”的盛景;萧后与炀帝的一段二重唱,述说了皇后思念夫君、盼其早日归来的心情。此外,李渊和宇文化及各自所唱的咏叹调,生动地塑造了“劝谏”和“挑唆”这两个截然不同的人物特点,其主题音调及节奏丰富、多变,将两人各自的心理活动色调揭示得淋漓尽致。值得一提的是,作曲家为了突出炀帝想修一条大运河这一主题,同时又为了展示炀帝雄才大略的那一面,特别精心写作了一首咏叹调《修一条河》(见谱例1)。这首咏叹调作为全剧的音乐核心,包括了主导着全剧音乐的六个主要音乐素材,其中既有民族音调,也融入了西方作曲元素,并与重唱、合唱交相辉映,彰显了该剧音乐豪迈大气的特点,给听众的听觉冲击是不容忽视的。

第二幕主要描写数十万民伕被役使修河,监工为赶工期而丧心病狂地压迫民伕的场景,由此牵引出整部歌剧人物的悉数亮相。除了炀帝、萧后、李渊、宇文化及等主要人物外,还有监工胡麻子、众士兵、河工、民女秀秀,以及李氏八王子等。根据各种人物在剧中的作用和表现,作曲家通过丰富的音乐体裁对其予以呈现,其中有三段音乐在笔者看来可圈可点。

首先是开始的混声四部合唱,其创作手法可谓十分贴切。乐曲通过起始音乐动机的直线上行推进,表达出众河工的悲愤、怨恨和抗争精神,而紧随其后的“半音化”下行,又仿佛在诉说他们的疲惫、愁苦和无奈(见谱例2)。该主题后来多次重复出现,预示着压迫与抗争的因素不断积蓄,为第三幕中百姓揭竿而起埋下了伏笔。

谱例2

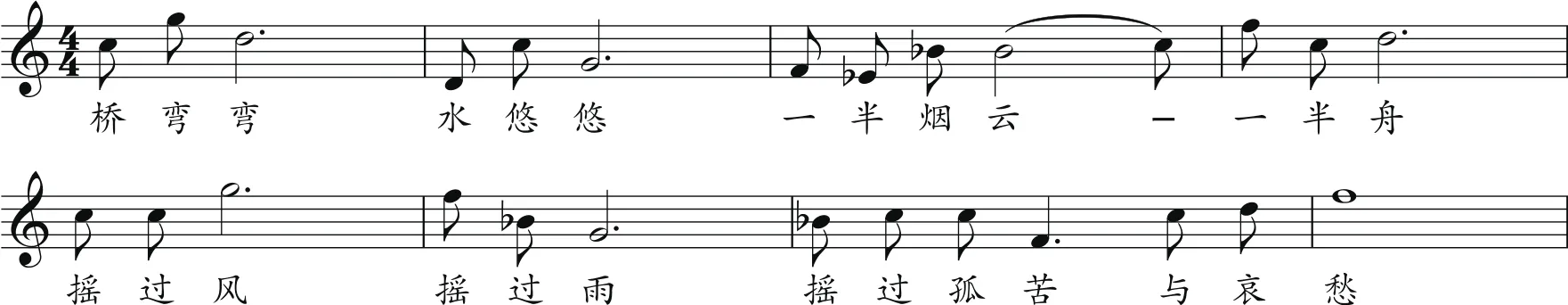

其次是民女秀秀的一首咏叹调。该首咏叹调包含“桥湾湾、水悠悠”(见谱例3)和“烟雨江南”两个主题,借小桥流水、烟雨江南之秀色,抒发对亲人的思念、牵挂和对强暴势力的控诉,曲调凄婉哀怨。其中“却是为何化作可怕的怪物”一句,还打破了常规的曲调发展手法,采用了连续的十一度下行,营造了一种欲哭无泪、欲争无力的情境。整首音乐虽然调式调性模糊,但其民间性的主题音调同样明显,伴奏部分所采用的四、五度叠置和弦更凸显了它的民族性和地域性。

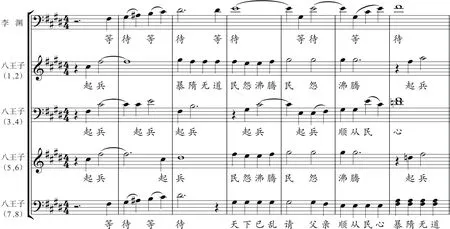

再次是李渊与八王子的九重唱《天下已乱——等待》(见谱例4)。该段音乐虽主题音调统一,但各声部对比明显,既有咏叹调的成分,又有咏叙调的因素,各声部相互交织、照应,动感强烈,层次分明,生动地刻画了“起兵”与“等待”两种不同心理的斗争。

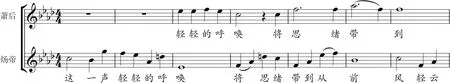

随着剧情的发展,各种戏剧性的矛盾冲突集中在了第三幕。这一幕的场景变化之大、情感对比之强烈,给音乐创作增加了一定的难度,特别是在音乐发展的连贯性上,对作曲家的能力和水平是一个考验。我们看到,从炀帝乘龙舟欣赏运河两岸风景的惬意和高枕无忧,到萧后回忆起杨广未登帝位时与之相爱相亲的美好时光,从民女秀秀和众寡妇在河堤边哭祭死在修河工程中的亲人,到众河工呼喊着告御状,从宇文化及等人的肆意砍杀,到不堪忍受的民众群起抵抗,再到李渊及其诸子的起兵反隋……多样的人物形象及故事情节,通过不同的创作手法和音乐体裁得到了展现,做到了让不同的音乐主题顺势而发、转换自如、衔接紧密。其中最值得提及的是萧后与炀帝的一段二重唱《这一声轻轻的呼唤》,其手法细腻、感情真挚,令听众为之动容(见下页谱例5)。

第四幕主要描写宇文化及带兵杀入宫中,炀帝与萧后诀别,强命侍卫护送萧后逃走,随后被叛军缢杀。炀帝的骤然消失导致群雄四起,中原大地烽火丛生。这一幕虽然故事情节比较单一,但音乐体裁却相当丰富。其中,咏叙调与乐队的结合,将人去殿空的场景以及炀帝的困惑、悲凉、无助等情感表现和营造了出来;炀帝与萧后的二重唱,在表达了双方的自责和悔意的同时,又倾诉了往日的恩爱之情;而秀秀、萧后、炀帝、李渊的四

谱例3

谱例4

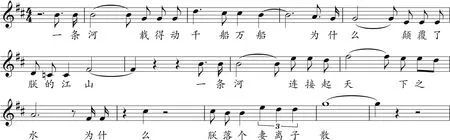

谱例5重唱,结合合唱,则将几个人物的地位差异和心理代表性做了综合性、立体化的呈现,具有较强的概括性,其手法丰富、完满。当然,笔者认为第四幕中最精彩的唱段还是要数炀帝的一首咏叹调《一条河颠覆了朕的江山》(见谱例6)。这首咏叹调对炀帝无法接受“因只顾实现自己意愿而造成了无数人间悲剧”这一残酷现实的情形做了全面、深入的刻画。其中唱出的21个“为什么”做到了环环相扣,既有呼喊和自责,又有愤怒和悲痛。其情感表现丰富、内涵深刻,值得观者警醒。从创作手法上来看,该曲目的旋律起伏较大,切分音、三连音、变化音等运用较多,调性对比明显,体现了人物情感的多变和复杂。另外,这首咏叹调与第一幕的咏叹调《修一条河》可谓前后照应、相互帮衬,由此也成为剧中最经典的唱段之一。

第五幕主要讲述李渊平定天下后,为安抚民心而恳请萧后回朝的历史事件。在李渊答应了萧后提出的“不再污炀帝之名”、“全数继承其未竟之大业”以及“允许她百年后与炀帝合葬”三个条件后,萧后回归大唐,烽烟平息,李渊登殿。这一幕的内容也向世人阐释了“水能载舟,亦能覆舟”的深刻道理。其中有两段音乐让笔者记忆颇深:一是天下归唐后,台上全体演员的混声合唱《天上之水》,该曲采用了扬州民歌《拔根芦柴花》的主题音调(见谱例7),能引起听众(尤其是当地听众)的强烈共鸣;二是全剧结束时全体合唱的主题曲《大运河》(见下页谱例8),系由第一幕的咏叹调《修一条河》的主题音调发展而来,通过合唱营造出了一种一往无前的情绪,托起了气势恢宏的场面,让全剧在最后一个高潮中结束。

纵观整部《运之河》,其创作、表演难度之高,让作曲家和歌唱家们感触颇深。对此,唐建平坦言:“这是我近年来遇到的最为艰难的创作任务,但也是最吸引我欢乐投入的一次创作。”(据节目单)因为,大运河记载着国家、民族、朝代乃至个人命运的荣辱兴衰,“这背后的思考是沉重的,《运之河》正是对这段历史的集中呈

谱例6

谱例7

谱例8现”。“对历史的反思、对人性的反思、对家国命运的反思,让《运之河》的底蕴更为厚重。”而“通过国际视野呈现这段特有的民族记忆,可以更好地把本土文化传播出去”,因为“文化离不开它的土壤,离不开受众,要拥有更多的观众,就要在本土化过程中让外来艺术‘服水土’、‘接地气’。打造原创作品,正是关照时代审美、保持文化定力的重要举措”。①这些思路,都为歌剧《运之河》的创作提出了更高的要求。

对于饰演炀帝、萧后的几位歌唱家来说,出演这部歌剧也让他们感受到了前所未有的压力和挑战。戴玉强在演出前接受记者采访时曾经谈到,他“演过不少王侯将相,这个皇帝不好演”。他认为,“这部剧是对以往国内歌剧制作的一种颠覆”,它“摒弃了过去的板腔体和民谣体,很有国际范儿”。比如,在第四幕与萧后诀别的一个超长唱段中,他一共要唱数十个“为什么”,而“每个‘为什么’有不同的调、不同的音高和旋律”,不仅考验记忆力,也考验对现场表演和整个唱段的驾驭能力。殷秀梅对此也深有感触,她表示,自《红河谷》之后她就没有接过歌剧,这次出演萧后,一方面是因为戴玉强推荐,另一方面是因为故事厚重且音乐好听。整个五幕剧她的唱段比戴玉强还多,她说:“对于很少演歌剧的我来说是体力和演技的双重挑战。”②唐建平对该作品更是情有独钟,他说,《运之河》是“能够体现独特的江苏魅力,体现中国文化历史”的一部鸿篇巨制,“也是一部向歌剧艺术顶峰迈进的非常重要的作品”(据节目单)。

笔者也认为,大型原创歌剧《运之河》的成功上演,将会给中国歌剧艺术带来一股新的生机与活力。而它的音乐艺术成就,也必将给今后我国舞台音乐融合创新的实践提供重要的参考资源。