英语时光运动认知语义的概念框架分析

2017-12-06丁建新

秦 勇 丁建新

(香港理工大学, 香港;中山大学,广州 510275)

英语时光运动认知语义的概念框架分析

秦 勇 丁建新

(香港理工大学, 香港;中山大学,广州 510275)

时间是哲学最老的话题之一。现代哲学认为,时间、空间和事物是不可分的。事物之所以运动是因为有时间和空间的存在,而时间就是事物运动变化顺序性和持续性的表现。时间是一种心智的概念,它是事物运动或过程的概念表征,因而在认知领域时光运动可以通过语言表征。另一方面,在现象学中,时间性是人的存在方式。因此,现象学为认知语言学提供诠释时光运动的哲学基础。本文以现象学为哲学基础,提出英语时光运动的概念语义,并在主体自洽原则的基础上以认知的物质性、动态性、意向性为先设命题,对英语时光运动认知语义的概念框架进行小句层面的探讨,分别用时空方位概念结构的“容器图式”和动作概念结构的“始源—路径—目的地图式”进行定位和定量分析,并对其详略度、辖域、基体、侧面、突显和视角等变量参数的特性进行例证。最后尝试用概念合成理论将两种图式融合为一种原型范畴,这两种动觉意向图式是时光运动静与动的描述,是系统和运动的统一,也是语义和句法的结合。

时光运动;认知语义;概念框架

1 引言

时间性是人的存在方式。哲学家马丁·海德格尔引领我们从胡塞尔的现象学出发,走出柏拉图的形而上学,走向本体论,解构西方哲学史“泰初之道”(logos)是世界的本源。海德格尔在《存在与时间》中写到,“语言的存在,存在的语言”,认为人处于世界的 “四维体”中,语言就是道说,语言就是道(海德格尔 2006:254)。而胡塞尔在《逻辑研究》中指出,“作为无避的存在真理和作为存在之自身给予的范畴直观”(胡塞尔 1998:38)。据此,我们认为,人类在对时光运动的认知中,将散乱的感觉材料综合为统一的对象客体,这是一个从范畴化到概念结构,再到意向图式,最后形成概念框架的抽象过程。与此同时,我们的意识还将它自己构造起来的时光运动设定在它自己之外存在着的,这是物体的属性,可以为人所认知。这把我们带入对人类认知语义中时光运动之“存在就是无,无就是存在”的思考。而概念框架是认知语义系统的基本单位,为此,本文将把时光运动的认知语义放到概念框架中进行分析。

2 分析英语时光运动概念框架的先设命题

2.1 物质性

物质生理机体是人类认知的载体,只有在此基础上进行的时光运动概念框架分析才具有精确的定位。无论是人类的认知系统还是语言系统都有其生理基础。1687年,艾萨克·牛顿在《自然哲学的数学原理》中提出解释物体之间相互作用的普适万有引力定律(牛顿 2006)。172年之后, 英国生物学家达尔文在《物种起源》一书里提出生物进化论的学说,揭示适者生存的自然规律(达尔文 2005)。这两大规律的揭示对人类探究自身的认知语言世界有着不可或缺的作用。人类经过数百万年的从早期猿人、晚期猿人(直立人)、早期智人到晚期智人4个阶段漫长的自然选择,其直立行走的体质生理形态已经完全适应由于地球万有引力而产生的重力竖直向下的分力作用的生存环境。 在我们的日常生活中,一部分人会出现运动症,即晕车、晕船、晕机,这便是自然界选择的人类生理形态对环境变化所产生的反应。神经生理学告诉我们,人体大脑之所以能够通过感知能力获得物体光、色、声、味、力、冷、热等方面特征的信息,是因为物体通过对人的感知系统感受器的刺激产生生物电,而神经系统再把生物电传给认知系统进行解码。感官就是负责接收特定的物理刺激,再将刺激转换成可被人脑理解的、电化学信息的物理系统。人类的位觉器官耳有适应其对物体定位和定量的功能遥结构,这便是可以感受各种特定运动状态刺激的内耳前庭器,它包括前庭的椭圆囊、球囊和3对半规管。椭圆囊、球囊的囊斑感受水平或垂直的运动变化,半规管感受速度的运动变化。椭园囊和球囊的神经末梢在受到刺激时弯曲形变,产生电位,并将兴奋或抑制性的电信号通过神经系统中枢传给大脑,使人感知到物体的水平或垂直运动状态;而当半规管受到刺激弯曲形变,产生正电位和负电位时,这些神经末梢的兴奋或抑制性电信号通过神经系统中枢传给大脑,使人感知到物体的水平或垂直运动状态。每个人的位觉器官所受到的刺激有一个致晕阈值,超过这个限度便会产生运动症,这也是宇航员在上太空之前要进行严格的选拔和训练的原因。为此,时光作为一个概念范畴在映射的过程中,拥有动态、数量、位置、颜色和用途等诸多物质属性。

① As time passed, my feelings towards the home slowly changed.(动态)

② He needed more time and specific help to speak in sentences.(数量)

③ Since time immemorial, Roman hand crafting building techniques have excited the imagination.(位置)

④ You just spend time, you waste time, you give Yeah I see, time away.(颜色)

⑤ The questions on clock time showed that a high proportion of pupils understand time expressed in terms of 12 and 24 hour clock.(用途)

2.2 动态性

时光是运动的,动态的认知所认知的动态是永恒。Fauconnier和Turner 认为,认知是各种不同的心理结合在一起的动态流程(Fauconnier, Turner 2002:174)。根据神经语言学,人类语言的表达在生理上有一个过程,各种感知器官协同作用。以听说为例,发话人说话产生的声波到达受话人时,感知系统耳部的鼓膜产生震动后,神经系统中枢再将生物电传给位于脑部优势半脑的布若卡氏区与韦尼克区,认知系统和语言系统对获得的各种信息进行分析、归类、逻辑推理、范畴化等思维过程,对物体的运动进行定位和定量。最后再将指令经神经系统传给位于喉部的发音系统,从而进行语言表达。认知概念框架模型中的意象图式具有普遍性、复杂性(Lakoff, Johnson 1999:498),我们对时光运动概念框架的分析也就是对其概念框架的定位和定量。每一种语言的认知结构和原则是互通的(Ungerer, Schmid 1996:280)。

2.3 意向性

语义具有主观意向性。“人是万物的尺度”是希腊哲学家普罗泰戈拉的经典名言,他的哲学思想具有主观性和相对性的特征。他认为,人类认识事物真理的标准是感觉,事物的存在依赖于人的感觉,只要借助感觉即可获得知识;与此同时,每个人的感觉存在差异和对立,主观和客观是相对的。这使得普罗泰戈拉成为当时的智者,也标志着古希腊自然哲学时期向后一阶段的发展。Katz-Postal 假设认为,句义全部由深层结构决定,如果两个表层结构意义相同,深层结构必然相同;如果表层结构意义不同,深层结构必然不同(Chomsky 1979:140-143)。其实,在转换规则的运用中,强制性转换和选择性转换并非有清晰的分水岭,往往有矛盾和冲突,这再次显示出语义从深层结构转换到表层结构不变化的假设存在问题。概念框架是一个以认知主体为基础的隐喻生成和解读的过程,具有主体间性(intersubjectivity)和主体性(subjectivity),是在主体自洽原则上的一个主观推断(王文斌 2007:3)。我们认为,转换规则是不必要的,因而反对真值条件语义说和生成派语义学的逻辑模型理论;主张在“思维性”哲学理念的基础上,采用认知语义概念框架来分析物体运动;同时认为,语法不是自主的,语义是物质世界和认知互动的产物。

3 分析英语时光运动概念框架的变量参数

在确定认知时光运动概念框架的宏观本质的基础上,我们从感知体验的角度,用详略度、辖域、基体、侧面、突显和视角等变量参数对其进行微观的更为详细的识解(Langacker 1987,1991,2000)。为保证语料的真实性,本文所有例句均来自BNC(British National Corpus)。

3.1 详略度(specificity)

人脑的思维极其复杂,包括心理学在内的所有学科对认知的研究所做出的各种模型充其量是一种假设而已。因此,我们把时光运动概念框架用粗线条进行构拟。在理想化认知模型中,我们不再考虑物体上各点之间的差别,因而将整个物体视为质点,确定概念范畴的详略差别和精细程度,这也是理想化认知模型(ICM)的基础。在和时光运动融合的空间里,物体所在的所有点的运动都是相同的,其差别大小不足以与物体所移动的距离相提并论。

⑥ Well the insurance line’s due today. You due a line today? Yeah. Time flies, doesn’t it? Oh. Time fairly belts in, doesn’t it?

3.2 直接辖域(immediate scope)

确定观察的详略度之后,我们可以根据广义相对论和混沌理论,用由相交于原点的、度量单位相等且互相垂直的两条数轴构成的笛卡尔坐标系来定位和定量空间中物体的运动,这是一个心理空间到物理空间的投射。

这里,time的运动过程fly和belt都是作为一个整体的运动,用一个质点来描述。

3.3 基体和侧面(base and profile)

根据胡塞尔的现象学,人类观察到的任何意向性活动,包括认知,都只能在一定的视域(horizon)中运作。因而,在直接辖域这个基本辖域中,质点被看成侧面,笛卡尔坐标系被看成基体,两者在认知过程中相互依赖。笛卡尔坐标系是理解质点运动的基础,而质点是被笛卡尔坐标系突显的焦点。不难看出,这和罗素的摹状词理论不谋而合,其本质就是基体和侧面的缺乏性而导致的相互依存现象。

3.4 突显(prominence)

突显就是环境对质点的参照物。我们祖先数百万年日出而作、日入而息的生活方式造就先哲们认识世界的“天圆地方”的思维方式,产生具有辩证法色彩的动与静的阴阳学说。在这种情况下,物体的运动总是把地面作为参照。

3.5 视角(perspective)

我们可以用概念基型中的舞台模型(Langacker 1991:283-284, 2000:24)来表述认知主体的视角。视角类似于Fillmore(1977)的框架理论模式。在无标记(unmarked)的情况下,我们把认知主体在所处原点位置的顺序扫描(sequential scanning)作为视角,这种顺序包括上下、前后、左右等方向。

4 分析英语时光运动概念框架的意向图式

在神经动态性的基础上,人类对时光运动的认知经历一个范畴—概念结构—意向图式—概念框架的抽象过程。众所周知,隐喻和借代这两种互相渗透和作用的修辞手法是人类认识世界的两种基本方法,体现我们的世界观。对于隐喻的运作机制,Lakoff 和Johnson(1999)提出基本隐喻综合理论(the integrated theory of primary metaphor), 它由4个部分组成,分别为Johnson(1997)的并存理论(Johnson’s Theory of Conflation),Grady(1997)的基本概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory), Narayanan(1997)的隐喻神经理论(Neural Theory of Metaphor), Fauconnier和Turner(1996)的概念融合理论(Theory of Conceptual Blending)。对于较抽象的时光运动的概念框架,我们将其植根于身体所体验的、具体的、较低层次的概念域认知语义范畴来认识。据此,我们把时光的运动隐喻理解为一个经历原子隐喻、基本隐喻、复杂隐喻、概念隐喻的发展过程。囿于篇幅,本文把对英语时光运动认知语义概念框架的研究限于小句,因而只聚焦于小句的意向图式。

我们认为,英语时光运动的意向图式是系统和运动的辩证统一,因此将其分为时空方位概念结构和动作概念结构。根据Lakoff的“形式空间化假设”(SFH)(Lakoff 1987:283),我们将时空方位概念结构抽象为“容器图式”(container schema),将动作概念结构隐喻映射为“始源—路径—目的地图式”(source-path-destination schema),这两种动觉意向图式分别是对时光运动的定位和定量。

4.1“容器图式”定位分析

根据Saeed对语义的描述,我们可以用“容器图式”将时光运动图示定位如下(Saeed 1997:116)。

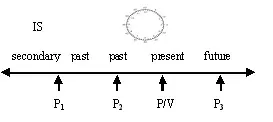

图1 时光运动的“容器图式”

在图1中,坐标所处的空间是直接辖域IS;坐标是基体B,是时光运动的轨迹;原点是视角,即观察者(viewer)所在的位置视角V;侧面是基体上有序的任意3点P1,P2,P3,它们代表时光。根据“容器图式”,侧面P定位在基体上,基体B在直接辖域IS内,所以,时光运动的侧面P也定位在V上。

时光作为“容器图式”中的侧面,其运动具有延续性、连续性和双向性的特点。

⑦ As time passed, did you ever think you’d catch anyone for this particular crime?

⑧*As time ended, did you ever think you’d catch anyone for this particular crime?

⑨ Time flows strangely and travellers become lost for years although they think they have been walking only hours.

⑩*Time stops and goes on to flow strangedly and travellers become lost for years although they think they have been walking only hours.

按照动作过程发生的方式和长短,我们把动词分为延续性动词和终结性动词。根据狭义相对论,时空的观念是通过经验形成的,绝对时空无论依据什么经验也不能把握。在例⑦中,过程passed是延续性的,是时光运动的真实反映;在例⑧中,ended是终结性的,与人类的认知背道而驰。观察者对时光的运动是序列扫描,在例⑨中,动词flows是对流水运动的隐喻。另外,我们说时光运动具有双向性,是指在直接辖域中,在由无数个连续的质点所形成的时间轴上,以观察者为基点时光运动临时分布(temporal distribution)(Saeed 1997:116)。据此,位于基点左边的是已发生的运动,位于右边的是未发生的运动。在例中,P3定位在V之后,wash away采用情态助动词will;而P1定位于V之前,例中的turn back虽然采用的是虚拟式,但表达时光倒流的语义。

在四维时空中,基体是第四维坐标,是时光运动的轨迹,具有水平性、无限性的特点。

很显然,在日常生活中, 我们并不会说time goes around,而是说time goes on. 前文我们在分析时光运动的物质性和突显性的时候,谈到重力竖直向下对大脑生理功能的作用,尤其是对方位感官感知物体的水平或垂直运动状态的影响以及对我们祖先数百万年日出而作、日入而息的生活方式所形成的“天圆地方”的思维方式的影响,物体的水平运动便成为习惯性的定势思维。因此,在认知世界里,基体是水平的。在“容器图式”中,我们所说的时光运动是定位,而不是定量。斯蒂芬·威廉·霍金指出,时空可能在范围(维)上有限,但没有边缘(霍金 2002:182)。至今为止,人类尚未完全认识自己所生存的世界,对于作为时光运动的轨迹和方向的基体是无限的,也就成为一个公设。

视角具有前后性、相对性的特点。

4.2 “始源—路径—目的地图式”定量分析

我们根据形式空间化假设理论,用“始源—路径—目的地”的动觉意向图式来对时光运动进行定量分析。我们所说的量是时光隐喻物体的动量,是物体在它运动方向上保持运动的趋势,也是矢量,整个图式可以表述如下:

(1)由无数个连续质点组成的基体是路径,始源和目的地是路径上任意的前后两点P1和P2。

(2)坐标是路径,P1和P2之间的距离也是时光运动的矢量。

(3)P1和P2之间的距离越大,时光运动的矢量越大。

4.3 两种图式的整合

构造是形和义的结合,是认知语法的核心(Goldberg 1995:1)。在Fauconnier 和Turner的概念合成理论指导下,我们从运动概念属出发,把时光始源域和物体目标域作为两个输入空间,将它们所共有的运动概念特征融合到类属空间(generic space),从而产生融合空间(blending space),这包括约定俗成和新创结构。我们把图2作为时光运动概念框架的原型范畴来进行说明。

施事工具受事

工具施事受事

受事施事

图2时光运动的动作链

图2中所呈现的3个元素分别为施事、工具、受事,它们所处的位置是直接辖域,对于观察者来说是一个舞台。箭头及其方向代表元素的相互作用和能量流动的始源、路径和目的地。在这个动作链中,观察者可以选择不同的基体来观察时光运动的过程。

Dowty指出,在动作链的突显中,施事总是处于能量传递的上流,受事处于能量传递的下流(Dowty 1990:217)。这无疑会让我们想到标记象似性,我们从图2可以看出,施事time在从“上流”进入到“下流”的过程中,能量也逐渐减弱。同时,从例到time位置的逐渐后移使标记性逐渐减弱,这也反映出主述结构的多样性。

5 结束语

时光是运动的,动态的认知所认知的动态是永恒。概念语义框架属于概念语义系统,是我们认知世界的思维模式,具有广泛性。以此,一方面本文将英语时光运动隐喻纳入概念框架在小句层面分别进行定位和定量分析,并尝试对其句法结构建立原型范畴;另一方面,时光与空间本身就是一个充满奇妙的世界,人类对其的认知还很微不足道。为此,囿于认识水平,本文也只是初步的探讨,时光运动还有待多视角的进一步研究。

达尔文. 物种起源[M]. 北京:北京大学出版社, 2005.

海德格尔. 存在与时间[M]. 上海:三联书店, 2006.

胡塞尔. 逻辑研究[M]. 上海:上海译文出版社, 1998.

霍 金. 时间简史[M]. 长沙:湖南科学技术出版社, 2002.

牛 顿. 自然哲学的数学原理[M]. 北京:商务印书馆, 2006.

王文斌. 隐喻的认知构建与解读[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2007.

Chomsky, N.LanguageandResponsibility[M]. New York:Pantheon, 1979.

Dowty, D. R. Thematic Proto-roles and Argument Selection[J].Language, 1990(67).

Fauconnier, G., Turner, M. Blending as a Central Process of Grammar[A]. In: Goldberg, A.(Ed.),ConceptualStructure,DiscourseandLanguage[C]. Standford:CSLI Publication, 1996.

Fauconnier, G., Turner, M.TheWayWeThink[M]. New York:Basic Books, 2002.

Fillmore, C. Topics in Lexical Semantics[A]. In:Cole, R.W.(Ed.),CurrentIssuesinLinguisticsTheory[C]. Bloomington:Indiana University Press, 1977.

Goldberg, A.Constructions:AConstructionGrammarApproachtoArgumentStructure[M]. Chicago:University of Chicago Press, 1995.

Grady, J. Foundations of Meaning:Primary Metaphors and Primary Scenes[D]. University of California, Berkeley, 1997.

Johnson, C. Metaphor vs. Conflation in the Acquisition of Polysemy:The Case of SEE[A]. In:Hiraga, M.K., Sinha, C., Wilcox, S.(Eds.),Cultural,Typological,andPsychologicalIssuesinCognitiveLinguistics[C]. Amsterdam:John Benjamins, 1997.

Lakoff, G.Women,Fire,andDangerousThings:WhatCategoriesRevealabouttheMind[M]. Chicago:University of Chicago Press, 1987.

Lakoff, G., Johnson, M.PhilosophyintheFlesh—TheEmbodiedMindandItsChallengetoWesternThought[M]. New York:Basic Books, 1999.

Langacker, R.W.FoundationsofCognitiveGrammar(Vol.1)TheoreticalPrerequisites[M]. Stanford:Stanford University Press, 1987.

Langacker, R. W.FoundationsofCognitiveGrammar(Vol.2)DescriptiveApplication[M]. Stanford:Stanford University Press, 1991.

Langacker, R. W.GrammarandConceptualization[M]. Berlin:Mouton de Gruyter, 2000.

Narayanan, S. Embodiment in Language Understanding:Sensory Motor Representations for Metaphoric Reasoning about Event Descriptions[D]. University of California, 1997.

Saeed, J.Semantics[M]. Oxford:Blackwell, 1997.

Ungerer, F., Schmid, H.J.AnIntroductiontoCognitiveLinguistics[M]. London:Longman, 1996.

定稿日期:2016-12-02

【责任编辑王松鹤】

AnAnalysisoftheCognitiveSemanticsofTimeProcessinItsEnglishConceptualFramework

Qin Yong Ding Jian-xin

(The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China; Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

time process; cognitive semantics; conceptual framework

H0-05

A

1000-0100(2017)03-0049-6

10.16263/j.cnki.23-1071/h.2017.03.010

While time is a process, the dynamics of semantic cognition is eternal truth. Led by the essence of the philosophy of phenomenology, this paper puts forward the conceptual semantics of time process. Time is one of the oldest topics in philosophy. In modern philosophy, time, space and objects are integrity. This is because the process of objects is the existence of time and space while time is the reflection of the sequence and consistency of the process of objects. Time is a mental concept and it is the representation of the process or the event of objects. Thus, the process of time can be represented in cognitive linguistics. On the other hand, since in the essence of the philosophy of phenomenology time is a process, it offers a philosophical basis for the interpretation of time process.Based on the theory of self-consistency and supported by the proposition of the cognitive characteristics of physiology, dynamics and subjectivity, it delves deeply into the cognitive clausal semantics of time process in its conceptual framework. There are two schemata in the conceptual framework of space-time and process:One is container schema and the other is source-path-destination schema. We make both a perspective and quantitative analysis of them. The variety of cognitive variables, such as specificity, immediate scope, base, profile, prominence and perspective, is also demonstrated by examples. Under the guidance of conceptual blending theory, the two schemata are proposed to be a prototype, which is not only the combination of structure and process, but also the agreement of semantics and syntactics.