拟人隐喻“人类命运共同体”的概念、人际和语篇功能*

——评析习近平第70届联合国大会一般性辩论中的演讲

2017-12-06文秋芳

文秋芳

(北京外国语大学, 北京 100089)

●专栏:话语空间与国家形象专题(特约主持人:文秋芳 教授)

拟人隐喻“人类命运共同体”的概念、人际和语篇功能*

——评析习近平第70届联合国大会一般性辩论中的演讲

文秋芳①

(北京外国语大学, 北京 100089)

本文尝试融合认知语言学与功能语言学的视角,分析拟人隐喻“人类命运共同体”在习近平第70届联合国大会一般性辩论演讲中的概念、人际和语篇功能。研究结果表明,西方的话语空间理论和近体化理论无法解释“人类命运共同体”这一由中国领导人提出的治理全球的新理念、新方案。为此,笔者呼吁中国学者积极行动起来,创立新话语空间理论阐述中国的新型国际观。

拟人隐喻;人类命运共同体;概念功能;人际功能

1 引言

近两年来,特别是2016年,学术界发表有关“人类命运共同体”的学术论文数量增长迅速。然而迄今为止,鲜有人从语言学视角,探究“人类命运共同体”的话语功能。笔者认为,无论是何种中国特色的理念、方案,都必须首先运用语言这一载体进行传播,离开对语言的深入分析,就可能忽略最为基础、最为本质的东西。有鉴于此,本文尝试融合认知语言学和功能语言学视角,分析拟人隐喻“人类命运共同体”在习近平(2015)第70届联合国大会一般性辩论演讲(下文简称习近平联大演讲)中的概念、人际和语篇功能。

选择习近平联大演讲作为分析对象的主要原因是,习近平自担任国家主席以来,首次代表中国政府以“携手构建合作共赢新伙伴 打造人类命运共同体”为题,在联合国这一最高国际舞台上,向世界阐述解决当今世界复杂问题的中国主张、中国方案。同时,这次大会还有特殊意义。70年前,全世界人民经过浴血奋战获得反法西斯战争的胜利,成立维护世界和平的联合国这一国际组织。出席本届联大的有97位国家元首、5位副总统、44位政府首脑、5位副总理和42位部长级代表。在纪念这一代表性最广、权威性最强的国际组织成立70周年大会上演讲,每个国家领导人讲什么、怎么讲都能引起整个国际社会的高度关注。

本文分为3部分。第一部分总结拟人隐喻及其相关研究;第二部分分析拟人隐喻在习近平联大演讲中所起的3大元语言功能:(1)概念功能②(ideational metafunction);(2)人际功能(interpersonal metafunction);(3)语篇功能(textual metafunction)(Halliday 1994; Halliday, Hasan 1985),旨在揭示习近平如何运用拟人隐喻呈现中国传统“和”文化价值观,呼吁所有联合国成员同心协力打造人类命运共同体,建设绿色、和平、安全、包容、发展的和谐世界;第三部分结语与建议。

2 拟人隐喻和相关研究

上个世纪80年代,莱卡夫和詹森(Lakoff, Johnson 1980)指出拟人隐喻(personification)是本体隐喻中最为普遍的一种。源域(喻体)是活生生的、有血有肉、有思考能力的具体人,目标域(本体)大致分为3类:(1)动植物,例如小猫、大树等;(2)无生命物体,例如太阳、河流、国际组织、国家等;(3)抽象概念,例如真理、和平等。这种拟人隐喻符合人的思维习惯,能够帮助受众激活已有的具身体验,用于理解本体的某些抽象特征(朱晓琴 2011:131)。

莱卡夫(Lakoff 2002)指出政治话语中使用拟人隐喻可以增强说服力和影响力。他曾经分析美国共和党和民主党两党的基本道德准则,将共和党比作“严父”(strict father),民主党比作“抚育型的父母”(nurturant parent)。前者强调社区是个家庭,代表道德权威的是父母,孩子应该受道德权威的管束;后者虽然也强调社区是家庭,但父母在家庭中不是道德权威,而是道德的提倡者和促进者;孩子不是单纯服从于道德权威,而是接受父母的抚养和教育。这两种拟人比喻代表两个政党不同的治国理政思路。蒋凯(Cienki 2005)还通过实证研究发现,这两类基于不同道德观的拟人隐喻在美国总统竞选演说中时隐时现,但反复出现。

佩雷斯(Pérez-Sobrino 2013)选择美国纽约时报17篇有代表性的文章,分析2009年艾哈迈迪内贾德上台后,美国媒体有关伊朗的报道。研究结论是,拟人隐喻“国家是人”(the NATION IS A PERSON metaphor)在媒体报道意识形态冲突中扮演重要角色。分析结果是,美国媒体常用艾哈迈迪内贾德代表整个伊朗国家或伊朗政府;用奥巴马代表整个西方社会;用穆萨维代表整个抗议群体。根据批评话语理论,作者指出美国媒体这种拟人隐喻导致复杂问题简单化,有强烈的意识形态导向。

上述两个研究都从批评话语视角,将拟人隐喻涉及的源域—目标域(喻体—本体)分为我们(us)和他们(them)两个对立的阵营,各自为赢得政治权力而进行斗争。他们认为在政治世界中,这种两极化的对立无法回避,有权力存在就意味着要有人屈从(Chilton 2005, Wirth-Koliba 2016)。具有代表性的话语空间理论(Chilton 2005,2014)和近体化理论(Cap 2013)更充分反映出这种二元对立的思维模式。这两种理论都包含说话人与其他人关系的空间轴,说话人(us)是空间轴的起点,他们(them)为空间轴的另一端点。与说话人距离越近、关系越紧密、意识形态越相似,则成为说话人同一阵营的人,被置放在靠近空间轴的起点上;反之与说话人距离越远,关系越疏远,意识形态差异越大,则成为敌对阵营的人,被置放在空间轴的另一端点上。

笔者认为,将世界上的人和事简单地分为我们(us)——盟友,他们(them)——敌人是典型的冷战思维。而中国政府和中国领导人在多个国际场合提倡抛弃冷战思维,不要将国际成员之间的关系描述为非友即敌的二元对立模式。各国都应该思考“如何在经济全球化、世界多极化、文化多样化、社会信息化的时代背景下推动各国同舟共济、携手合作,共同走向美好的明天”的新课题(王毅 2016)。本研究将分析习近平在联大演讲中如何将中国的“和”价值观融入拟人隐喻“人类命运共同体”中,有效传播中国处理国与国关系的新范式、新理念。

3 拟人隐喻在习近平联大演讲中的功能

习近平联大演讲全文2992个字,除去5次称呼语(主席先生、各位同事)以外,共24个段落,分为4部分。第一部分(1-5段)简要描述联合国70年前成立的背景、中国在世界反法西斯战争中的贡献以及对待历史的正确态度;第二部分(6-7段)提出联合国当前面临的重大问题;第三部分(8-18段)阐述治理当前重大问题的“中国方案”,即同心协力打造人类命运共同体;第四部分(19-23段)宣布中国为建设人类命运共同体所要承担的角色和计划开展的行动;第五部分结束语,进一步呼吁联合国全体成员要为打造“人类命运共同体”而奋斗。

习近平使用拟人隐喻“人类命运共同体”在联大演讲中充分展示出语言的3大主要功能。概念元功能包括逻辑功能和经验功能,鉴于本文聚焦拟人隐喻,因此下文主要关注经验活动的参与者。人际功能揭示说者与他人之间的关系,即体现经验活动参与者之间的关系。语篇功能用于组织话语,促使经验和人际意义功能的实现。即语言具有组织内容的作用,使语篇结构合理、语义连贯、层次分明、行文流畅等(Halliday 1994, 胡壮麟等 2005)。

3.1 概念元功能

“人类命运共同体”拟人隐喻将世界国与国之间的关系比作人与人之间的关系,每个国家都是同一个地球村的居民。大家面临着相同的挑战和威胁,例如资源短缺、气候变化、金融危机、网络攻击、人口爆炸、环境污染、疾病流行、毒品走私、恐怖威胁、战争危险等,地球村的居民必须同命运、共呼吸;同甘苦、共患难;同舟共济,共克时艰,才能健康、安全地生存下去。如果不团结起来面对全人类的共同威胁和挑战,整个地球村的居民都要遭受相同的厄运。

“共同体”是国际社会广泛接受的概念。目前世界上有经济共同体,例如世界贸易组织;有军事共同体,例如北约集团;也有政治、经济共同体,例如欧盟。目前已有的共同体都属于“同质性”共同体。参加这些共同体的成员,必须接受少数国家推崇的意识形态、制定的规章制度。例如土耳其迫切希望加入欧盟,但至今仍被排斥在外,原因是他们的某些法律和规则不符合欧盟规定。而习近平提出的“人类命运共同体”,加入中国元素“命运”,具有很强的包容性,因为“命运”在《现代汉语规范词典》中的定义是:比喻人或事物的发展前途(李行健 2004:919)。这里特别强调人的共同需求:政治上互相尊重,经济上包容发展,文化上互鉴交流,安全上共享和平,环境上共护家园。这些共同需求与马斯洛提出的人本主义思想非常一致。作为社会人,每人都有生理需求、安全需求、归属需求、尊重需求和自我实现需求(Maslow 1943)。因此,这里习近平强调的是所有地球村居民共享的价值和祈求,而对于易出现差异的方面不强求统一,提倡求同存异、求同化异、和而不同。

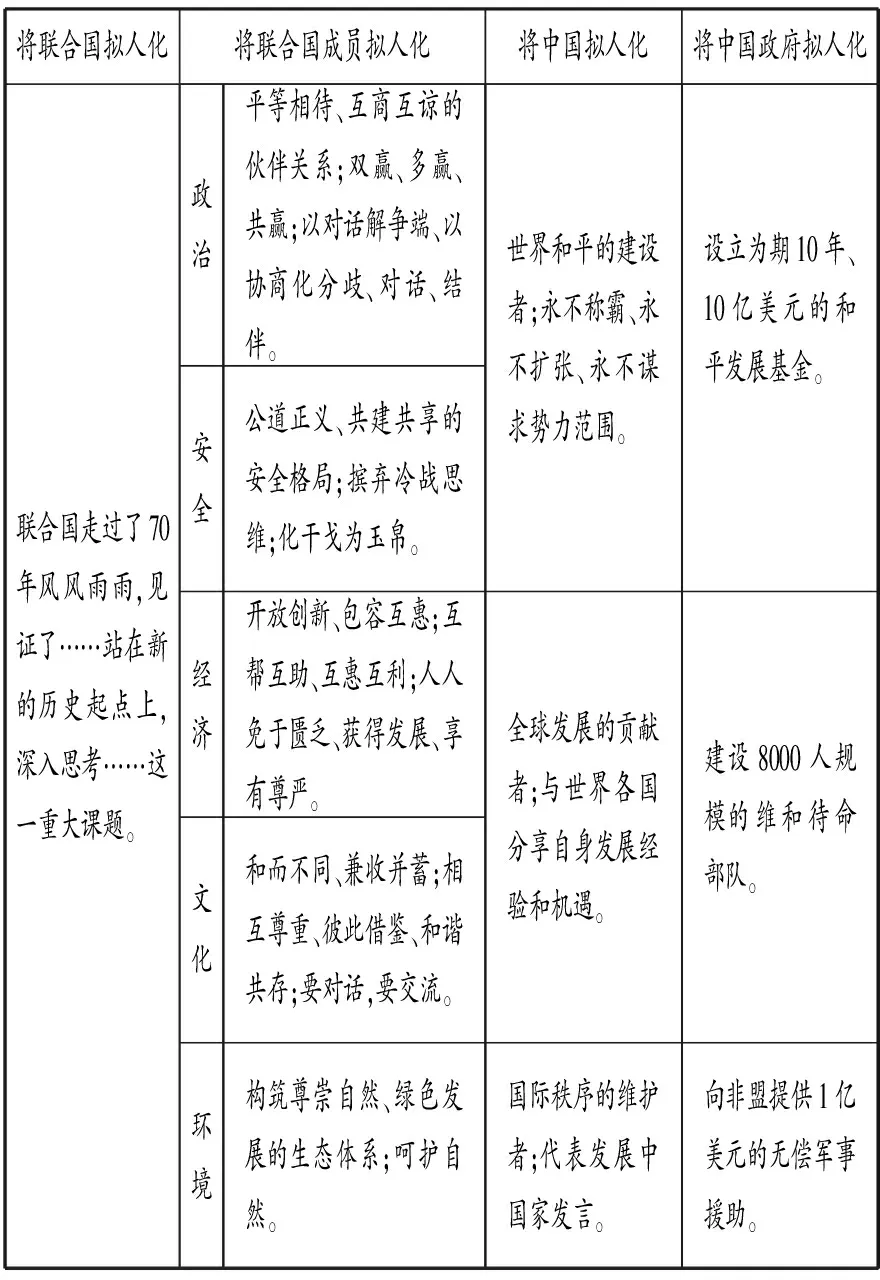

进一步分析习近平的演讲可以发现,“人类命运共同体”这一拟人隐喻体现在4个方面:(1)将经验活动中的参与者“联合国”拟人化;(2)将经验活动中的参与者“联合国成员国”拟人化;(3)将经验活动中的参与者“中国”拟人化;(4)将经验活动中的参与者“中国政府”拟人化(见表1)。习近平通过对4个不同层次经验活动的参与者予以拟人隐喻表征,将打造人类命运共同体的理念与人的自身体验联系在一起,具体、形象,极大地增强交际效果。

(1)将联合国拟人化。习近平在第6段讲话中连用4个体现物质过程和心理过程的动词短语:“走过了”、“见证了”、“站在”、“深入思考”,明确将这些经验活动中的参与者“无生命的联合国”看作有生命的人。她饱经沧桑、历经坎坷,同时也目睹各国为了和平、发展和合作付出的巨大努力,现在正面临着新问题,要集各方的智慧,拿出新方案。

(第6段)联合国走过了70年风风雨雨,见证了各国为守护和平、建设家园、谋求合作的探索和实践。站在新的历史起点上,联合国需要深入思考如何在21世纪更好回答世界和平与发展这一重大课题。

(2)将联合国成员国拟人化。在第8-18段中,表示各种经验活动参与者的人称代词“我们”出现23次。表面上看,“我们”指的是说话者本人和听众,但实际上在座的听众只是联合国成员国代表,而要建成人类命运共同体,单靠出席本届联大会议代表的努力还远远不够。很显然,从所指关系角度,“我们”指的是联合国所有成员国。其次,从第8-18段中体现过程意义的动词的使用可以看出作为参与者的施动者都是有生命、有理性的人,例如“建立”、“选择”、“坚持”、“不搞”、“奉行”、“倡导”等。

以第12段为例,这一段共有3个句子,参与者都由“我们”来体现。习近平提倡各成员国要“摈弃冷战思维”、“树立新观念”、“发挥止战维和的核心作用”、“双轨并举,化干戈为玉帛”、“统筹应对安全威胁”、“防战争祸患于未然”。这意味着各成员国应该是有理性、有远见的战略家,能够跳出固有的零和博弈的旧思维模式,通过对话、协商来解决国际争端,使全人类能够生活在一个无战争的和平环境中。

表1 4类拟人隐喻

(第12段)我们要摒弃一切形式的冷战思维,树立共同、综合、合作、可持续安全的新观念。我们要充分发挥联合国及其安理会在止战维和方面的核心作用,通过和平解决争端和强制性行动双轨并举,化干戈为玉帛。我们要推动经济和社会领域的国际合作齐头并进,统筹应对传统和非传统安全威胁,防战争祸患于未然。

(3)将中国拟人化。在第20-22段演讲中,习近平强调中国始终做“世界和平的建设者”、“全球发展的贡献者”、“国际秩序的维护者”。很显然这里“建设者”、“贡献者”、“维护者”指的是中国人民,而不是抽象的国家符号,也不是具体的政府部门。习近平运用拟人隐喻,形象刻画出中国人民作为参与者在建设人类命运共同体这种经验活动中的作用和地位。中国人民爱好和平、永不称霸;乐于分享、谋求共同发展;维护国际秩序、维护发展中国家的权利和利益。因此,中国人民不仅是建设“人类命运共同体”理念的倡导者、先行者,也是当下和未来的践行者。

(4)将中国政府拟人化。在第23段演讲中,在相关经验活动中“中国”作为参与者出现3次。这里的“中国”与第20-22段中“中国”的内涵不完全相同,这里习近平宣布未来中国政府将为打造人类命运共同体所要采取的系列行动:设立为期10年、10亿美元的和平发展基金;建设8000人规模的维和待命部队;向非盟提供1亿美元的无偿军事援助。这些具体行动决策的主体是中国政府,而不是中国人民群体。

3.2 人际元功能

拟人隐喻“人类命运共同体”对经验活动的参与者“联合国各成员国”之间的关系属性进行明确界定,即平等性和相依性。所谓平等性指所有共同体成员是平等的伙伴关系。尽管在共同体内部,有的国家面积大、人口多,有的国家面积小、人口少;有的强大,有的弱小;有的贫穷,有的富裕;有的是发达国家,有的是发展中国家;有的实行社会主义制度,有的是资本主义制度。但这些成员都应该享有平等权利,正如习近平(2015)在第9段和第10段演讲中所说:

(第9段)我们要建立平等相待、互商互谅的伙伴关系……不能以大压小、以强凌弱、以富欺贫。主权原则……不容侵犯、内政不容干涉……各国自主选择社会制度和发展道路的权利应当得到维护,各国推动经济社会发展、改善人民生活的实践应当受到尊重。

(第10段)我们要坚持多边主义,不搞单边主义;要奉行双赢、多赢、共赢的新理念,扔掉我赢你输、赢者通吃的旧思维……我们要在国际和区域层面建设全球伙伴关系,走出一条“对话而不对抗,结伴而不结盟”的国与国交往新路。大国之间相处,要不冲突、不对抗……大国与小国相处,要平等相待……

第9段详细阐述“平等性”的内涵。首先联合国各成员国之间,虽有大小之别,强弱之分,穷富之差,大家都应该互相尊重彼此的主权和领土完整,互相尊重彼此选择的社会制度和发展道路。第10段进一步说明实现平等伙伴关系的必要策略。第一,必须要摒弃单边主义旧观念,跳出我赢你必输的旧思维;第二,必须积极探索大国之间以及大国与小国之间平等相处的新路径。例如,通过协商和对话解决争端、化解矛盾,走出一条相互尊重、合作共赢的新路子。

就语言使用而言,第9段和第10段中的“要……”和“不……”分别表示情态(modality)意义和归一度(polarity)意义。表示意态化(modulation)的情态词“要”的使用,一方面强调讲话人(习近平)代表中国的决心和义务,另一方面呼吁所有共同体成员要共同努力,统一思想,谋求共同发展。通过使用否定词“不”(不能以大压小,不容……,不搞……,不对抗……,不结盟……,不冲突……),与表示积极的“要”形成对比,强调联合国成员国之间的平等和共同的责任。所谓相依性指的是联合国各成员国之间命运紧密相连。正如习近平在第11段演讲中所说:

(第11段)在经济全球化时代,各国安全相互关联、彼此影响。没有一个国家能凭一己之力谋求自身绝对安全,也没有一个国家可以从别国的动荡中收获稳定。弱肉强食是丛林法则,不是国与国相处之道。穷兵黩武是霸道做法,只能搬起石头砸自己的脚。

这一相互依存、相互联系的理念,习近平(2012)早在党的十八大报告中就明确指出:“这个世界,各国相互联系,相互依存的程度空前加深,人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。通过使用表达“否定”归一度意义的“没有”、“也没有”、“不是”,同时与表达肯定意义的“弱肉强食是丛林法则”、“穷兵黩武是霸道做法”形成对比,强调联合国各成员国之间命运紧密相连和依存关系。这里,习近平演讲倡导的“人类命运共同体”理念,传承中华优秀的“和”文化传统,与西方结盟政策、自塑敌对阵营、自设假想敌的思维方式形成鲜明对照。由此可见,西方的话语空间理论或近体化理论不适合用来描述“人类命运共同体”倡导的平等且相互依存的伙伴关系。

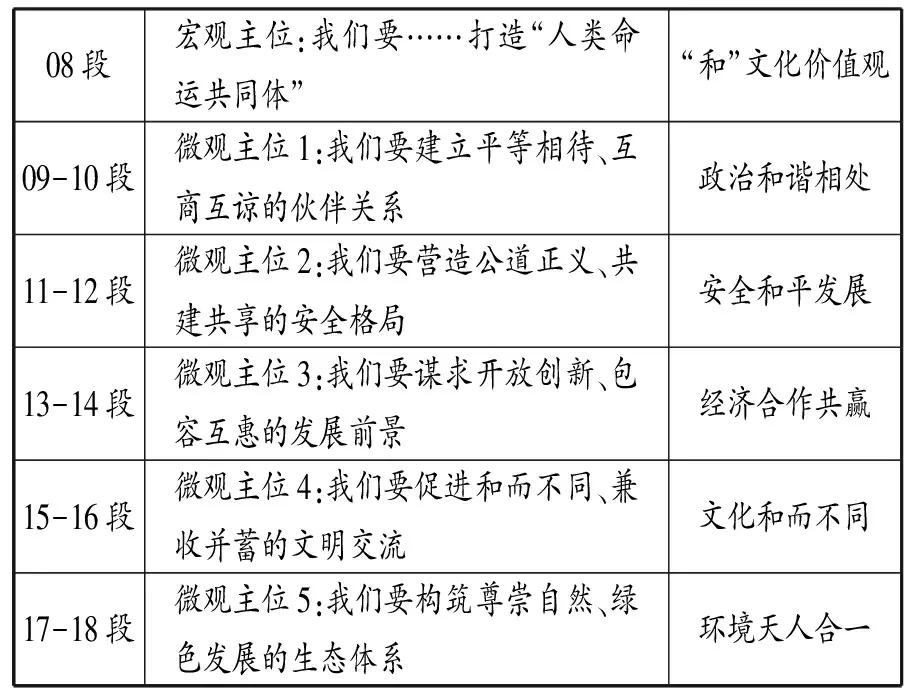

3.3 语篇元功能

拟人隐喻“人类命运共同体”是一个融通中外的新概念。它超国家、超意识形态、超文明、超宗教、超种族差异,映射的目标域是“联合国内部成员国之间关系的理想状态”,是习近平联大演讲的灵魂所在。正因如此,该拟人隐喻是全文的宏观主位,也有人将其称为全局性主位(顾明华 1996:9)。除了第1-5段纪念联大成立70周年以外,其余演讲内容都紧紧围绕这一宏观主位,即拟人隐喻展开,该宏观主位可细分为几个相对微观主位。演讲从一个微观主位出发,即从实现“人类命运共同体”目标的提出,到第二个微观主位的发展,即实现目标的理念体系,再到第三个微观主位的阐述,即中国担当的角色及具体行动方案(第19-23段),最后回到宏观主位,呼吁共同努力为打造“人类命运共同体”而奋斗(第24段),以呼应第8段提出的倡议。整篇演讲从宏观愿景到当下行动,从联合国过去的历史到未来的发展,层层推进,形如流水,大大增强演讲内容的连贯性和说服力。

就全文主体24个自然段的出发点而言,第1-5段的主位是“历史”(70年前、9月3日、历史),第6-8段的主位是“人类”(联合国、世界格局、共同价值),第9-18段的主位是“我们所有人”(我们、大家)和“我们之间的关系”(文明相处、建设生态文明),第19-23段的主位是“中国”(13亿多中国人民、中国、我),最后一个自然段的主位是“现在”(在联合国迎来又一个10年之际)。从篇章结构看,第16段的“文明相处”是对第15段中“人类文明”的阐释;而第18段的“建设生态文明”则是对第17段中“生态体系”的引申。因此,整个讲话的主线是:历史——人类——我们——中国——现在。这样的篇章布局,一方面提醒我们要记住历史,也要展望未来,为未来做出应有的贡献,同时把作为大国的中国与人类命运共同体紧紧联系在一起,这也体现一个大国的视野和社会责任。

表2 实现“人类命运共同体”的理念与“和”文化价值观

特别值得提出的是,习近平首次从5个方面(政治、安全、经济、文化、环境)提出建设“人类命运共同体”的总布局和总路径(第8-18段)。这5个方面采用宏观主位架构下的5个微观主位平行推进模式(胡壮麟等 2005)。这5个微观主位从不同视角反映出中国的“和”文化价值观(见表2)。各成员国就像生活在地球村的居民,政治上互相尊重,成为平等相处的好伙伴;安全上彼此照顾对方的关切,形成你我都不受恐怖、战争威胁的和平局面;经济上根据不同的发展阶段,自主选择发展路径,共谋幸福,同求富裕;文化上多姿多彩、互鉴互学,无优劣、高低之分,和而不同;环境上呵护自然,与自然和谐相处,保持绿色生态体系,达到天人合一境界。

4 结语与建议

70多亿地球人同在一片蓝天下,发展却极不平衡,穷富强弱差距巨大,矛盾冲突不断,地缘政治、强权政治、保护主义、恐怖主义盛行。在这种背景下,习近平主席用鲜活生动的语言提出“人类命运共同体”,表达中国治理全球的新理念、新方案。中国政府在不同国际场合,反复强调打造“人类命运共同体”的重要性,从建设邻国之间的命运共同体、中国与东盟之间的命运共同体、亚洲命运共同体到联大提出共建人类命运共同体,又到构建全球网络命运共同体,“引起国际社会强烈反响,对当代国际关系正在产生积极而深远的影响”(王毅 2016)。

本文把认知语言学和功能语言学有机结合,展现拟人隐喻“人类命运共同体”在习近平联大演讲中的概念、人际和语篇元功能。本研究发现,西方的话语空间理论和近体化理论无法解释“人类命运共同体”这一极具中国特色的“和”文化价值观。2016年5月17日习近平在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中号召中国学者:“要立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来,着力构建中国特色哲学社会科学,在指导思想、学科体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派”。因此笔者建议语言学界的同仁们积极行动起来,努力建构新话语理论来诠释中国的新型国际观。

注释

①本文作者为北京外国语大学中国外语与教育研究中心和国家语言能力发展研究中心研究员。

②概念功能包括经验和逻辑功能,本文仅涉及经验功能。

顾明华. 论英语主位的语篇功能[J]. 外国语, 1996(1).

胡壮麟 朱永生 张德禄 李战子. 系统功能语言学概论[M]. 北京:北京大学出版社, 2005.

李行健. 现代汉语规范词典[Z].北京:外语教学与研究出版社/语文出版社, 2004.

王 毅. 携手打造人类命运共同体[N].人民日报, 2016-05-31.

习近平. 中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[OL]. http://news.xinhuanet.com/18cpenc, 2012.

习近平. 携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体——习近平在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话[OL]. http://news.xinhuanet.com/ttgg, 2015.

习近平. 在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[N].人民日报, 2016-05-17.

习近平. 中国发展新起点 全球增长新蓝图——习近平在二十国集团工商峰会开幕式上的主旨发言[OL]. http://news.hangzhou.com.cn/gnxw/content, 2016.

朱晓琴. 拟人隐喻的英汉对比研究[J]. 当代教育理论与实践, 2011(1).

Cap, P.Proximisation:ThePragmaticsofSymbolicDistanceCrossing[M]. Amsterdam:John Benjamins, 2013.

Chilton, P. Vectors, Viewpoint and Viewpoint Shift:Toward a Discourse Space Theory[J].AnnualReviewofCognitiveLinguistics, 2005(3).

Chilton, P.AnalysingPoliticalDiscourse:TheoryandPractice[M]. London:Routledge, 2014.

Cienki, A. The Metaphorical Use of Family Terms Versus Other Nouns in Political Debates[J].InformationDesignJournal+DocumentDesign, 2005(1).

Halliday, M.A.K.AnIntroductiontoFunctionalGrammar[M]. London:Edward Arnold, 1994.

Halliday, M.A.K., Hasan, R.Language,ContextandText:AspectsofLanguageinaSocialSemioticPerspective[M]. Geelong:Deakin University Press, 1985.

Lakoff, G.MoralPolitics:HowLiberalsandConservativeThink[M]. Chicago:University of Chicago Press, 2002.

Lakoff, G., Johnson, M.MetaphorsWeLiveBy[M]. Chicago:University of Chicago Press, 1980.

Maslow, A.H. A Theory of Human Motivation[J].PsychologicalReview, 1943(4).

Pérez-Sobrino, P. Personification and Ideology in the American Media Coverage of the Iranian Green Revolution[J].Text&Talk, 2013(2).

Wirth-Koliba, V. The Diverse and Dynamic World of ‘Us’ and ‘Them’ in Political Discourse [J].CriticalApproachestoDiscourseAnalysisAcrossDisciplines, 2016(1).

定稿日期:2016-02-22

【责任编辑王松鹤】

Ideational,InterpersonalandTextualMetafunctionsofthePersonificationof“aCommunityofSharedFutureforMankind”— Analysis of President Xi Jinping’s Speech at the General Debate of the 70thSession of the UN General Assembly

Wen Qiu-fang

(Beijing Foreign Studies University, Beijing 100089, China)

personification; a community of shared future for mankind; ideational function; interpersonal function

*本文系国家社科基金重大委托项目(2015MZD011)子课题“核心价值观构建的国际比较及其国际传播研究”的阶段性成果。此外,华南农业大学、北京外国语大学“外研”讲习教授黄国文、北京外国语大学何伟教授对本文有关拟人隐喻的3大语言功能的表述做过仔细修改,南京师范大学张辉教授对认知语言学中“拟人隐喻”与功能语言学中元语言功能的结合给予很好的建议,在此一并表示感谢。

H0-05

A

1000-0100(2017)03-0001-6

10.16263/j.cnki.23-1071/h.2017.03.001

By deploying ideas from cognitive linguistics and systemic functional linguistics, this paper shows ideational, interpersonal and textual metafunctions of personification in President Xi Jinping’s speech at the General Debate of the 70thsession of the UN General Assembly. The paper also reveals that it is not possible for theoretical frameworks such as Discourse Space Theory and Proximization proposed by Western scholars to explain the personified concept of “a community of shared future for mankind” which is a new principle and plan for global governance proposed by Chinese leaders. Finally, the paper suggests that Chinese scholars should develop a different discourse space theory to expound Chinese new global outlook.