血压变异与动态动脉硬化指数的关系分析

2017-11-14李赛

李 赛

(沈阳市第四人民医院 心血管内科,辽宁 沈阳 110000)

血压变异与动态动脉硬化指数的关系分析

李 赛

(沈阳市第四人民医院 心血管内科,辽宁 沈阳 110000)

目的分析研究血压变异性与动态动脉硬化指数之间的相关性。方法选取高血压患者200例作为研究对象,并对其进行24 h动态血压监测,根据监测数据对患者的各项血压变异指标进行计算,并分析动态动脉硬化指数与各项血压变异指标之间的关系。结果患者的AASI平均值计算结果为0.40±0.12,将其与患者的血压波动小、血压晨峰、夜间血压下降率检测结果进行相关性分析,可见其与24 h舒张压波动性及夜间舒张压下降率呈负相关,r值分别为-0.513、-0.376,但相关性均较弱。对不同昼夜节律分型及血压晨峰患者的AASI值进行比较,则有反杓型患者显著高于杓型,血压晨峰者显著高于非血压晨峰者的情况,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论动态动脉硬化指数可以对患者的血压波动情况、昼夜节律及血压晨峰等多种指标进行综合反映,通过对动态动脉硬化指数的分析,有利于高血压患者的血压管理,并延缓靶器官损害,预防远期心血管事件的发生。

血压变异性;动态动脉硬化指数;相关性

高血压是中老年群体中的高发疾病,随着临床血压监测的广泛开展与应用,血压变异性相关研究也更加深入。临床上认为血压变异性是机体神经内分泌系统在进行综合调节过程中引发的血压波动情况,可以用来表示一定时间内,血压波动的程度[1],与高血压患者的靶器官损害之间存在密切联系。本文就我院收治的200例高血压患者作为研究对象,探讨患者的血血压变异性与动态动脉硬化指数之间的相关性。具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取我院收治的高血压患者200例作为研究对象,患者均符合世界卫生组织制定的高血压临床诊断标准[2]:患者的收缩压≥140 mm Hg和(或)舒张压≥90 mm Hg(其中,收缩压≥140 mm Hg,而舒张压<90 mm Hg的情况称为单纯收缩期高血压),且非同期血压测量连续3次及以上出现上述情况。同时,患者均在参与本次研究前无服用降压药物的情况。

排除标准:合并继发性高血压的患者;合并严重的心脑血管疾病的患者;合并肝脏、肾脏等重要脏器严重功能障碍的患者。

患者中,男111例,女89例,患者的年龄在42~85岁,平均年龄为(67.4±5.5)岁。患者的病程在1~23年,平均(11.5±2.6)年。

1.2 方法:24 h动态血压监测:监测仪器使用美高仪MGY-ABP1型无创性便携式血压检测仪,佩戴监测时间为24 h。6:00~24:00,每30 min自动充气进行1次血压测量,22:00~次日6:00,每60 min自动充气进行1次血压测量,分别记录不同时段患者的舒张压和收缩压。要求在血压监测期间,保证患者有足够的睡眠时间,合理安排饮食,尽量保持情绪稳定,避免剧烈运动[2]。

1.3 观察指标[3]:观察患者的各项血压相关指标,包括血压波动性:24 h收缩压变异性(24-ABPVs)与24 h舒张压变异性(ABPVd);血压晨峰:患者醒后2 h内收缩压的平均值-夜间最小收缩压及其前后2次收缩压的平均值,其中当计算结果在28.4 mm Hg以上时被视为血压晨峰,但当其计算结果<28.4 mm Hg时则记为非血压晨峰者;夜间血压下降率:1-(夜间平均收缩压/白天平均收缩压)×100%;血压昼夜节律:夜间血压下降率,其中,当夜间血压下降率<0时记为反杓型,当其在0~10%时记为非杓型,当其在10%~20%时记为杓型,当其在20%及以上时记为超杓型。动态动脉硬化指数(AASI):1~24 h舒张压对收缩压的回归系数。

1.4 统计学方法:本次实验数据采用SPSS12.0软件进行统计学分析,其中计量资料对比采用t检验,计数资料对比采用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。相关性分析采用pearson分析法。

2 结 果

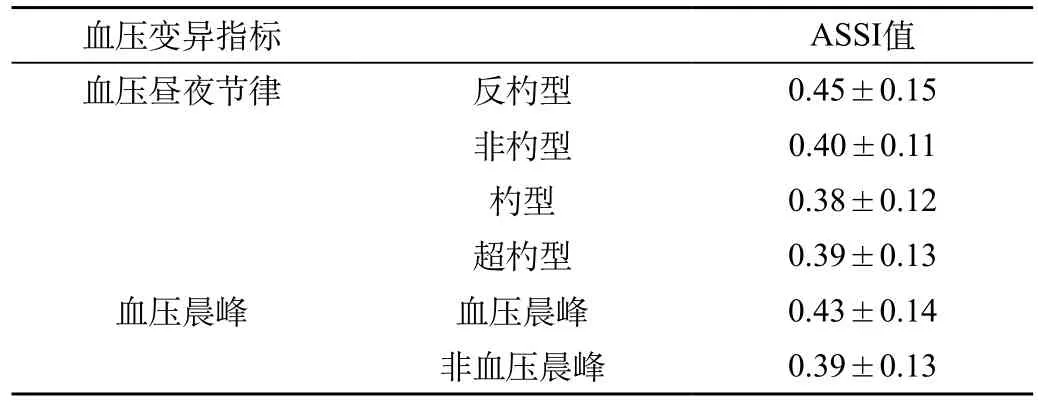

患者的AASI 平均值计算结果为0.40±0.12,将其与患者的血压波动小、血压晨峰、夜间血压下降率检测结果进行相关性分析,可见其与24 h舒张压波动性及夜间舒张压下降率呈负相关,r值分别为-0.513、-0.376,但相关性均较弱。对不同昼夜节律分型及血压晨峰患者的AASI值进行比较,则有反杓型患者显著高于杓型,血压晨峰者显著高于非血压晨峰者的情况,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1、2。

3 讨 论

研究表明,高血压患者的血压变异性与靶器官损害程度以及心血管疾病的病死率存在显著相关性,一方面,血压波动程度越大,则靶器官损害更加严重,另一方面,靶器官的损伤也会反馈表现在血压波动上,二者互相影响[4]。而血压变化的因素是多方面的,如白昼,高血压患者的血压变异可能与体力活动或者脑力活动有关,夜间血压变化则与交感神经的调节作用有关,通过血压变化可以对患者的交感神经、迷走神经动态血管调节的情况进行反映[5]。

临床实践研究发现动态动脉硬化指数是预测心血管疾病的发生及预后效果的重要预测指标,其可与患者的左心室肥厚程度、颈动脉内膜中层厚度以及肾功能损伤等亚临床器官损伤有显著相关性[6]。而上述器官损伤也会受到其血压变异指标的影响,包括其血压波动性、夜间血压下降情况以及昼夜节律、血压晨峰等多种因素的共同影响。本文对200例高血压患者的24 h血压变化情况进行了监测,并将监测及计算结果与动态动脉硬化指数进行了相关性分析,结果可见,其与24 h舒张压变异性呈负相关,张丁丁等的研究通过多元回归分析后发现,舒张压即变化范围的缩小会引起舒张压对收缩压的回归系数的减小,而动态动脉硬化指数相应增大,而夜间血压下降率的减少又会导致24 h舒张压变异性的减小,同样会引起动态动脉硬化指数的增大。昼夜节律变化情况的比较上,不同分型患者的动态动脉硬化指数比较只有反杓型出现明显升高,提示夜间血压下降率、昼夜节律受动脉硬化的影响,但由于其所受影响因素较多,一直被认为是远期心血管事件的预测因素,血压晨峰则是从血液流变学的角度反映血压变异性,不同患者动态动脉硬化指数的差异,提示动态动脉硬化指数受多种因素的共同影响。

表1 患者各项血压变异指标检测/计算结果统计(x-±s)

表2 不同昼夜节律分型及血压晨峰患者的AASI值比较(x-±s)

总之,动态动脉硬化指数可以对患者的血压波动情况、昼夜节律及血压晨峰等多种指标进行综合反映,通过对动态动脉硬化指数的分析,有利于高血压患者的血压管理,并延缓靶器官损害,预防远期心血管事件的发生。

[1] 郭慈兴,郭蔚,刘永明,等.血压变异性在高血压病防治中的临床意义[J].云南中医中药杂志,2013,34(3):64-65.

[2] 张丁丁,刘芳超,姜雪,等.血压变异与动态动脉硬化指数的关系探讨[J].中国循环杂志,2014,29(8):607-609.

[3] 吕祖胤.高血压病患者颈动脉粥样硬化与血压变异临床相关性探讨[J].中国卫生产业,2014,11(25):135-137.

[4] 刘长萍,卞文明,彭开兵.血压晨峰、动态动脉硬化指数与颈动脉内膜中层厚度相关性分析[J].心血管康复医学杂志,2015,24(2):136-138.

[5] 蔡战友.血压变异性、动态动脉硬化指数与颈动脉内膜中层厚度相关性分析[J].河南预防医学杂志,2013,24(1):15-17.

[6] 张智,黄禄勇,熊明.原发性高血压患者血压变异性与颈动脉粥样硬化的关系[J].中国医药导报,2015,12(29):47-49.

R544.1

B

1671-8194(2017)28-0117-02