面向汉语国际教育的标点符号研究述评

2017-11-01曾丽娟

曾丽娟

(湖南师范大学国际汉语文化学院,中国长沙410081)

面向汉语国际教育的标点符号研究述评

曾丽娟

(湖南师范大学国际汉语文化学院,中国长沙410081)

对2002-2016年共15年间CNKI上发表的39篇标点符号教学研究论文的统计发现:国内汉语教学界对标点符号的重视度不够,标点符号教学研究整体数量少。该领域的研究成果主要集中在对留学生标点符号的偏误分析上,涵盖汉外标点符号对比、偏误描写、偏误成因分析、标点符号教学建议四大主题。已有的研究存在着发展不平衡、重复研究、研究范式单一、研究方法落后等问题。

对外汉语标点符号教学;研究内容;存在问题

受“听说领先,读写跟上”的教学模式影响,留学生书面语中的标点符号一直未提到与语音、汉字、词汇、语法等语言要素同等重要的地位。随着留学生书面语标点符号问题的大量显现,标点符号逐渐引起国内汉语教学界重视。近年来,不断有学者从不同的角度对汉语教学中的标点符号问题进行探讨与研究。目前研究的热点集中在哪些方面,达成了什么共识,研究存在哪些盲区与问题,并未有相关文献涉及。

鉴于此,我们以标点符号偏误为关键词,收集了2002-2016年共15年间CNKI上出现的面向对外汉语教学的各类标点符号研究论文共计39篇,对其整体态势、研究内容及存在的问题进行梳理和探讨,以期为今后的研究提供参考和启示。

一、整体态势

我们首先对39篇文章的来源与分布进行了统计,结果如下:

表1 43篇对外汉语标点符号教学研究论文的来源与分布

从表1可知,对外汉语标点符号教学研究论文总量少,且硕士论文比重高达43.59%,核心期刊论文仅占15.79%,说明标点符号教学尚未引起学界重视。

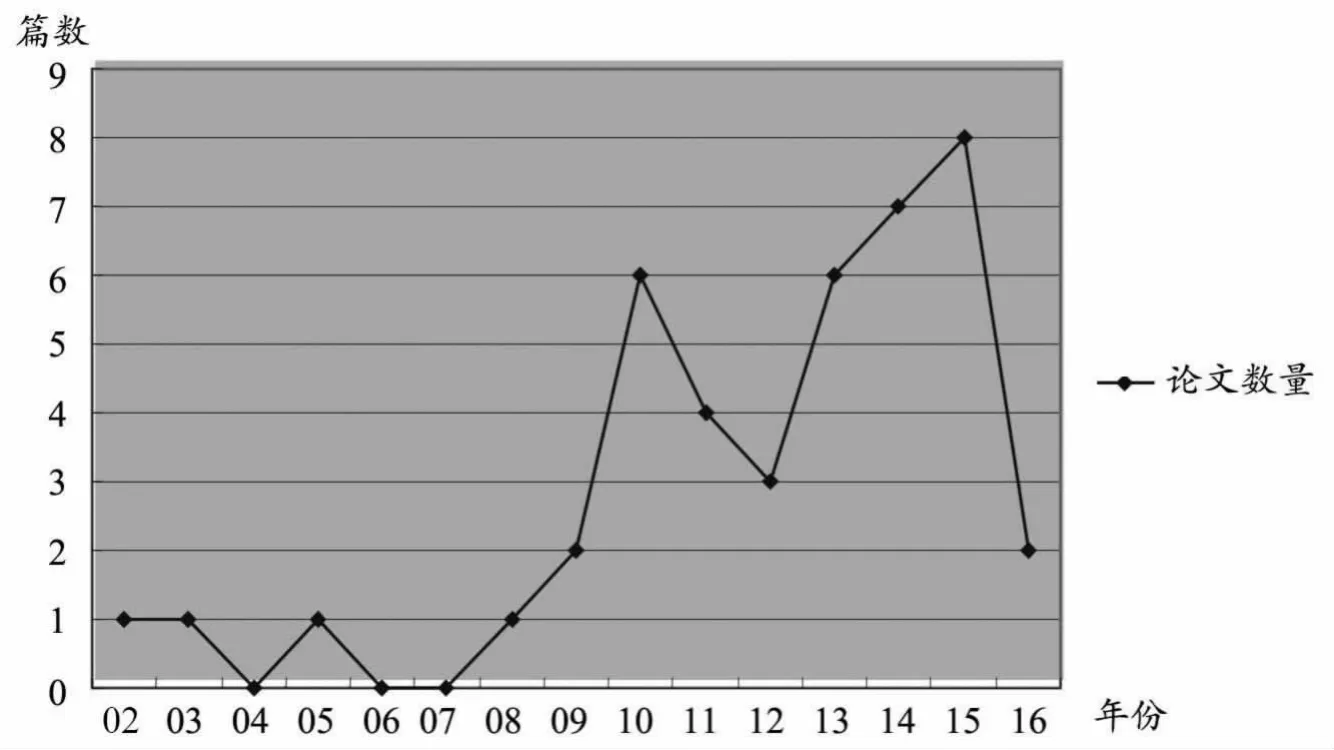

我们对2002-2016年对外汉语标点符号教学研究论文进行了统计,结果如图一:

图一 2002-2016年对外汉语标点符号教学研究论文情况

由上图可知,2002年至2009年,标点符号教学研究的受关注度不高,只有零星几篇文章。2010年至2015年陡然上升,这五年是标点符号教学研究蓬勃发展的时期。2016年论文数量有所下降。整体上看,15年间的对外汉语标点符号教学研究呈现一种上升趋势。

具体来看,前8年(2002-2009)是萌芽期。这一时期,对外汉语教学界关注的是汉语的语音、汉字、词汇、语法以及语篇,忽视了标点符号的研究,因此论文数量少、发展缓慢。

后7年(2010-2016)是发展期。随着留学生标点符号问题的凸显,越来越多的学者开始对留学生标点符号教学开展研究。

二、研究内容

(一)汉外标点符号的对比分析

林御霖(2013)从二语习得的角度,运用对比分析法,分别对汉语和老挝语两种标点符号的书写形体、书写位置及使用功能进行了研究。某些针对特定国籍的留学生的标点符号偏误研究的文章也对汉外标点符号进行了对比,如彭静雯(2014)、肖祥忠(2014)、王采秋(2014)、张诗云(2014)、穆子丹(2015)分别对汉语的标点符号与韩语、印尼语、日语、英语、阿拉伯语的标点符号的书写形式及使用功能进行了对比。桥本宗哉(2015)对日语的标点符号规范用法进行了说明。汉外标点符号的对比为留学生标点符号偏误成因之一——母语迁移提供了理论依据。

(二)标点符号的偏误描写

标点符号偏误描写集中于对常用的12种标点符号的书写形体、书写位置、功能偏误进行描述,可分为两类:一类是对出现的标点符号的三种类型的偏误进行整体描写;另一类是对某类标点符号、某种类型的偏误进行细致描写。

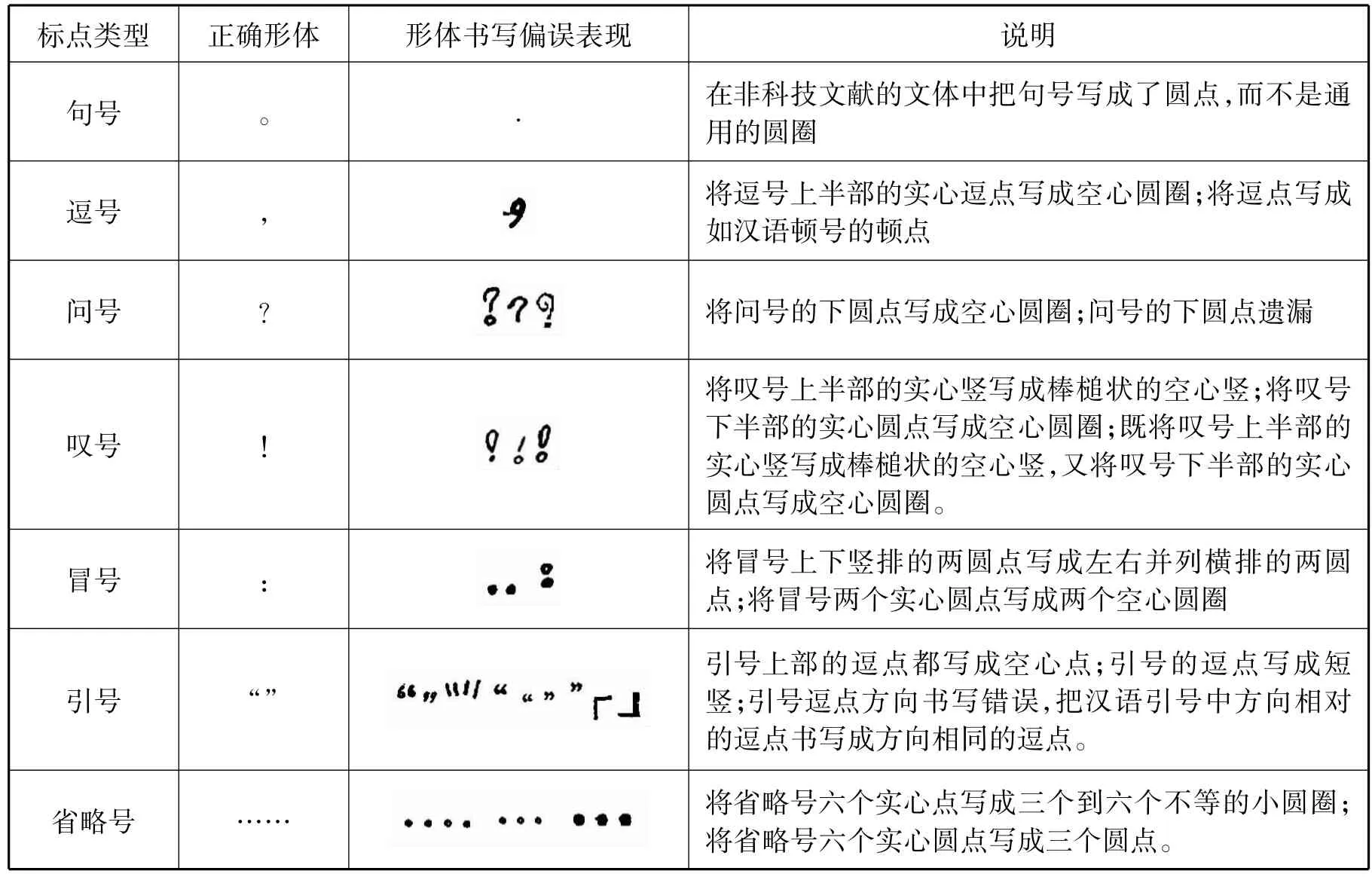

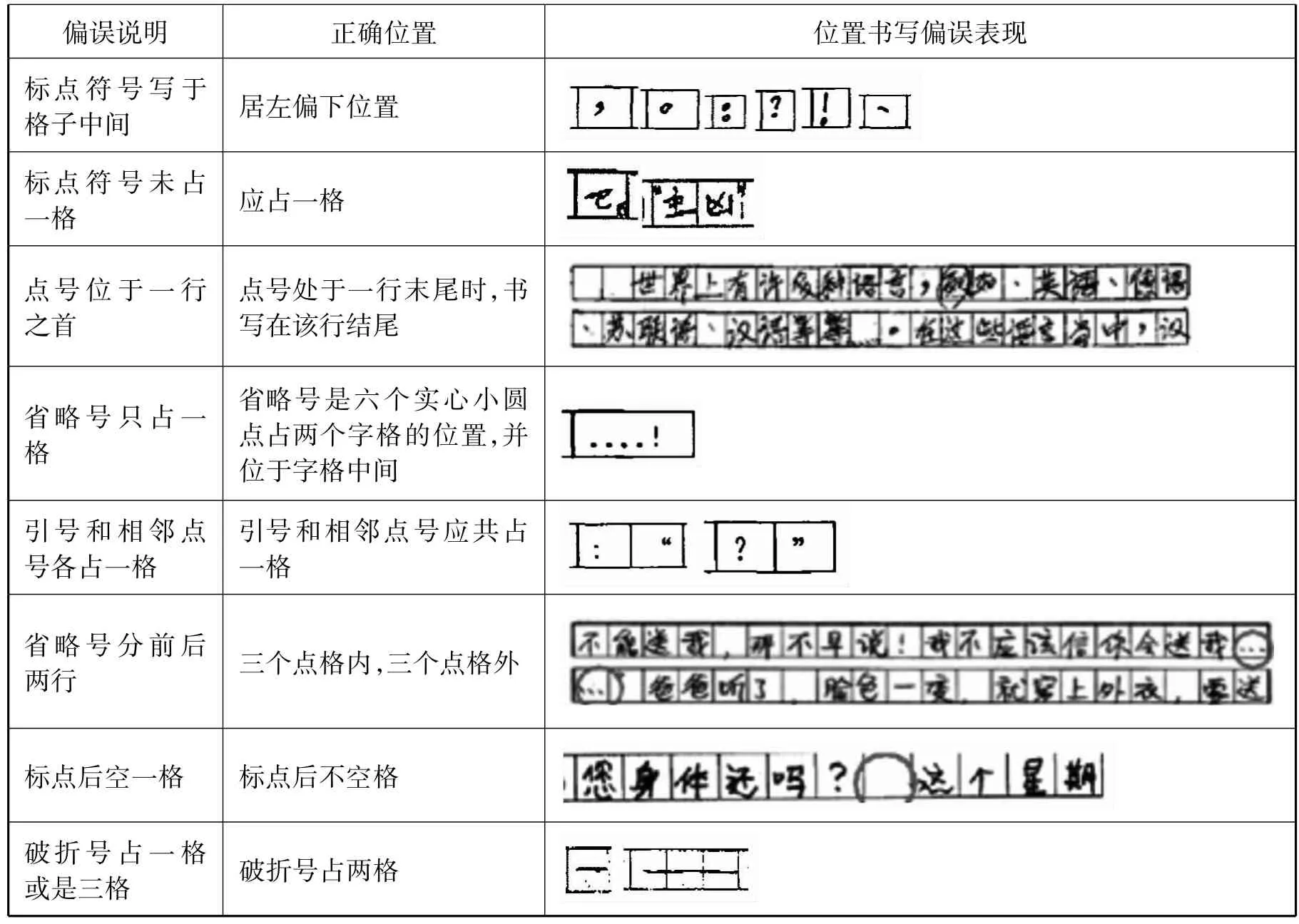

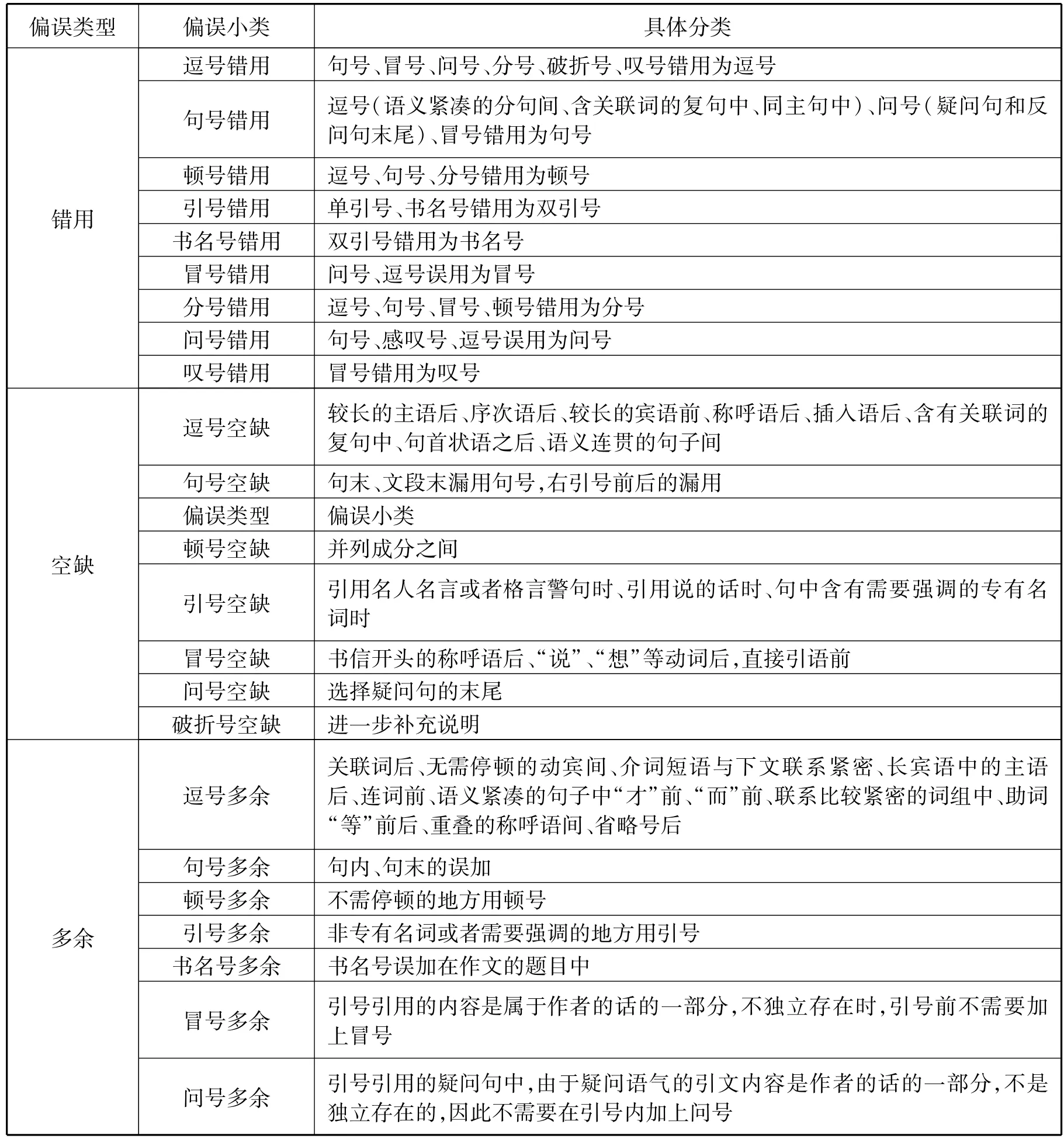

第一类的代表性研究如:胡建刚(2002)、马明艳(2009)、金燕燕(2010)、夏语曼(2011)、张慧丽(2014)、黄莉(2013)、应玮(2011)、游素华(2012)、彭静雯(2014)、张诗云(2014)等,其中涉及到的偏误类型有形体书写偏误、位置书写偏误和功能使用偏误。具体情况见表2、表3、表4。

表2 标点符号形体书写偏误类型

表3 标点符号位置书写偏误类型

表4 标点符号功能使用偏误类型

第二类文章分为两小类:一类是对某种类型的偏误的细致描写,一类是对某种标点符号偏误的描写。第一类如胡建刚、周健(2003)对标点符号的书写偏误进行了分析。第二类如胡建刚(2005)分析了留学生的逗号句号偏误,刘柳、李枝玟(2015)对韩国学生的逗号使用偏误进行了研究。

总体来看,标点符号偏误描写是对外汉语标点符号研究的一个热点,文章数量多、内容广泛、分析细致,但研究内容、研究方法存在重复、单一的倾向。

其中杨万兵、文雁(2013)关注的是东南亚地区中级汉语水平留学生标点符号的“产出过程”,设计了断句和添加标点符号的实验。运用SPSS统计软件,对出现的12类标点符号偏误分错标、漏标、多标进行了细致描述,从五个方面分析了其原因,提出了三点教学建议。研究角度、研究手段独树一帜。

(三)标点符号偏误成因分析

1.语言方面的因素

据我们统计,涉及标点符号偏误成因分析的所有文章都提到了母语迁移的影响。在书写形式方面,胡建刚(2003)通过调查发现,25%的留学生主要参照母语标点符号系统来书写和使用汉语标点符号,如将句号写成圆点,将省略号写成三个点等。在功能使用方面,彭静雯(2014)指出,韩语中的逗号同时也承担起了汉语中顿号与逗号的功能,因此造成韩国学生在使用汉语标点时经常用逗号误代顿号的功能偏误。韩语中也没有独立的书名号形式,一般是用引号“”或“『』”作为书名号来使用,因此出现很多双引号误代书名号的功能偏误。

2.教学方面的因素

(1)标点符号标准不明,大纲缺乏相应内容

夏语曼(2011)、王采秋(2014)注意到,对外汉语标点符号教学主要参照标准是《中华人民共和国国家标准标点符号用法》(GB/T15834—2011),但《用法》对某些标点符号的具体使用条件阐释不够具体和明确。虽然出现了一些专门解读《用法》的论著,但这些论著各执己见使得标点符号教学者和学习者无所适从、不知所措。另外,对外汉语标点符号教学大纲处于缺失状态,使得总体设计、教材编写、教师教学及课程考试缺乏依据。

(2)教师对标点符号教学不重视

应玮(2011)对12位教师的采访发现,教师在课堂上对标点符号讲解过少、课后练习少。黄莉(2013)提到了教师讲解不严密,对学生在练习和作业中的标点符号偏误视而不见,均影响了标点习得的效果和速度。张晶晶(2012)指出,教师在课堂教学中的书写及多媒体课件的错误示范会对学生正确掌握标点产生不良影响。

(3)教材未涉及标点符号教学的内容

胡建刚(2002)、应玮(2011)、张晶晶(2012)、彭静雯(2014)对教材的调查发现,90%以上的汉语综合课或汉语读写课教材没有涉及专门的标点教学内容,85%的写作课配套教材虽提到了标点符号,但大部分教材都以中级汉语水平的学生为适用对象,以列表形式作集中的介绍,配以简单的例句说明;各教材练习普遍较少,复现率极低。

孙乐飞(2010)指出教材中没有可参考的汉语标点符号使用格式的范文,使得留学生不太清楚汉语标点符号的正确占位格式和书写位置。

不仅如此,教材还存在标点符号的错误示范。王弘宇(2016)注意到了对外汉语教材中标点符号错用的问题,包括未用逗号、顿号、引号,错用逗号、问号、叹号的情况。

3.学生方面的因素

(1)学生不重视

吴玥(2014)、李云(2015)的调查表明,绝大多数留学生认为汉语标点符号一般重要,学生不太重视标点符号,忽视标点符号学习。

(2)学生语法能力的影响

孙乐飞(2010)、王采秋(2014)、杨万兵、文雁(2015)认为,外国留学生的汉语语法能力有限,语感欠缺,对某些句子的语义结构不够了解,无法正确判断其承接和结束及句子语气,从而造成一些标点符号的混用。

(3)学生的回避策略

彭静雯(2014),应玮(2014)指出,学生的逗号和句号使用频率高于母语者,其他标点符号的使用频率则低于母语者,说明学生运用汉语标点时采取了回避策略,刻意回避那些掌握难度比较大的标点,偏向于使用句号、逗号等常见、简单的标点,从而造成了句号和逗号误代其他标点的偏误大量出现。

4.环境方面的因素

吴玥(2014)、穆子丹(2015)认为,网络标点符号使用的省略性、重复性、混杂性及暗含他意对标点符号的规范是使用产生较强的负面影响。

(四)标点符号教学建议

1.建立偏误语料库

穆子丹(2015)建议,按国别分类建立标点符号使用偏误语料库。针对不同母语背景的学习者在汉语标点符号使用中所存在的偏误,可以按照国别进行分类,建立“常用标点符号偏误”语料库,并且按照不同母语背景和不同汉语水平设置子库。

2.教学大纲、教师教学、教材编写多管齐下

杨万兵、文雁(2015)提出,要将标点符号纳入对外汉语教学体系,制定标点符号教学大纲,总体设计、教材编写、课堂教学、测试评估均要有所体现。蒋春来(2015)认为将标点符号的规范使用纳入各类测试当中,如期末考试、写作比赛、入学考试等,以引起留学生和教师对标点符号的重视。

教师方面,谷慧敏(2014)、彭静雯(2014)等对教师的建议有教师以身作则,规范自身的标点符号使用;树立标点符号教学意识,重视标点符号教学;对学生在练习、作业及测试中出现的标点符号偏误要及时纠正并反馈;根据标点符号的习得顺序,由浅入深,循序渐进地安排标点符号教学,同时要用方格本练习;在教学中进行汉外标点符号对比,突出重点和难点;提倡学生使用方格本或田字本写作;结合语段、篇章进行标点符号教学;介绍标点符号用法种类和功能时要全面。

教材方面,胡建刚(2002)、孙乐飞(2010)、蒋春来(2015)等建议标点符号教学纳入对外汉语教学大纲之后,教材根据大纲要求及时更新内容,在具体的课文中体现标点符号教学内容;教材以《用法》为准绳,规范自身标点符号使用;教材中的标点符号用法举例时,要用田字格或方格示范其形体和书写位置,以便让学生明白标点符号使用时的正确位置;教材对标点符号的处理要国别化。

三、存在的问题

(一)研究存在不平衡性

1.研究内容不均衡

首先,我们考察的39篇文章中,其中2篇是汉外标点符号对比研究,1篇是针对教材存在的标点符号问题研究,1篇是整体性的对外汉语标点符号总说,其中35篇文章均为材料性的标点符号偏误分析,研究内容存在不平衡。

其次,对标点符号偏误分析的文章基本上都会探讨偏误成因,基本涵盖了影响留学生标点符号习得的各个方面,但对成因的分析并不均衡。所有的文章都谈到了母语迁移的影响,但对其他方面原因的分析相对比较薄弱。大多数研究都从语言、教学、学生等方面谈到了其对习得的影响,但过于笼统,缺乏深入细致的研究。比如分析教材的影响时,仅胡建刚(2002)、应玮(2011)、彭静雯(2014)对公开发行的教材进行了实际调查,其他研究多为一语带过,泛泛而谈。谈到教师对标点符号教学的不重视时,调查访问研究较少,且样本数量较少,从而影响了其可信度。教师、学生、教材对标点符号的不重视的根本原因是缺乏标点符号教学大纲。除了夏语曼(2011)提到了修订后的《汉语水平等级标准》,绝大多数研究未对教学大纲和考试大纲进行考察,并分析其对标点符号教学和习得的影响。

2.研究对象水平不均衡

表5 材料性不同学习阶段对象的研究频次

由表5可知,研究对象的汉语水平不平衡。未区分学习阶段的研究占28.57%;在区分阶段的研究中,中高级所占比重大,初级仅占14.28%。对不同阶段的纵向研究所占比重较小,因此很难窥见标点符号习得的动态过程。

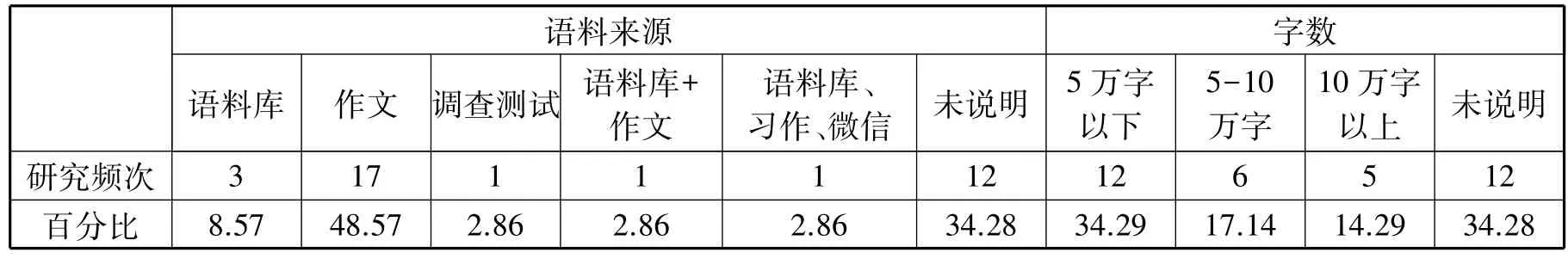

3.研究所用语料不平衡

表6 材料性研究所用语料的基本情况

从语料来源看,语料为留学生作文的研究比重较大,基于大规模语料库的研究仅占8.57%,还有大量研究未对语料来源进行说明,影响其分析的针对性和科学性。数量上,以10万字以上的大规模语料作为对象的研究仅占14.29%,且所有的研究都没有区分语体。

(二)重复研究严重,研究对象不够明确

39篇论文中,涉及标点符号偏误分析的有35篇,面向对外汉语教学的标点符号研究可以衍生的相应课题有教材中标点符号内容的安排、教材标点符号练习的设计、课堂标点符号教学、标点符号的国别化教学、标点符号的测试和评价、不同标点符号的习得顺序等,已有的研究对这些问题均未进行深入细致地探讨。

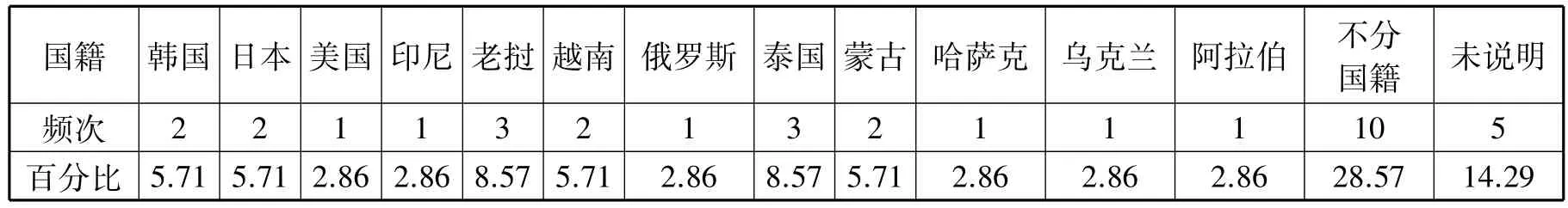

表7 材料性研究所用语料母语背景基本情况

从语料的国籍来看,21篇论文使用了单一母语背景的留学生语料作为调查对象,涉及到的母语有11种,母语背景分布较为广泛。不分国籍及未说明国籍的语料占42.86%,不利于研究的深入和细化,从而影响其偏误原因探讨的科学性和教学建议的针对性。

另外,不同语体的标点符号使用差异较大,但所有的研究都未对语体进行区分和说明。

(三)研究范式、研究方法单一

偏误分析的研究范式基本上是对偏误的分类、描述,偏误成因探讨,提出相应教学建议。问卷调查的样本数量不够,实验研究仅有1篇。在进行数据处理时,多为描述性统计,运用spss等统计软件进行归纳性统计的文章仅有杨万兵、文雁(2015),科学现代的研究手段运用不足。

大多数论文建议将标点符号教学纳入对外汉语教学体系,但对外汉语教学中应该吸纳哪些标点符号,如何限定其使用条件?各类标点符号在大纲中的出现顺序怎样?并没有相关的研究提及。标点符号教学顺序的安排依赖于标点符号习得顺序研究的相应成果,而目前的研究集中于对某一个阶段的标点符号偏误的静态描述,缺乏对不同阶段的汉语学习者标点符号习得的动态顺序研究。已有的研究大多针对某一母语背景,而缺乏不同母语背景的标点符号习得的对比研究。

四、结 语

相对于其他语言要素,汉语书面语标点符号一直处于边缘地带。而标点符号又是书面语的有机组成部分,是语篇衔接的表现和手段之一。本文对39篇对外汉语标点符号研究的论文从整体态势、研究内容及存在问题三方面进行了综述,结论如下:

(一)总体而言,已有标点符号教学研究起步晚、数量少,大多为硕士论文,说明对外汉语教学界对其不够重视。但近年来研究数量有所增加,说明随着留学生书面语标点符号问题的凸显,标点符号问题已逐步引起关注。

(二)当前研究集中在汉外标点符号对比、偏误描写、偏误成因分析、标点符号教学建议四个方面。研究热点为中介语标点符号的偏误分析,重点对常用的12类标点符号的形体书写、位置书写、功能使用偏误进行了描述,从语言、教学、学生、环境四个方面分析了其偏误成因,并提出了相应建议,为标点符号教学提供了参考。

(三)研究存在的问题主要有:一是研究不平衡,对偏误原因的分析重点放在母语负迁移上,对其他原因着力不足。研究对象集中在中高级汉语水平的留学生,且缺乏对不同水平的纵向考察。同时,基于大规模语料库的研究所占比重小。二是重复研究严重,89.74%的研究集中于标点符号偏误分析。不分国籍及未说明国籍的语料占42.86%,所有语料不分语体,研究对象不够明确,影响研究结论的针对性。三是研究范式、研究方法单一,基本范式为先对偏误进行分类、描述,然后探讨偏误成因,最后提出相应教学建议。

今后的标点符号研究可以向不同国别标点符号习得研究对比、标点符号的习得顺序研究、大纲及教材中标点符号的编排、等方面发展。

谷慧敏:《蒙古国留学生汉语标点符号使用常见错误及对策研究》,内蒙古师范大学硕士学位论文,2014年。

胡建刚、周 健:《留学生标点符号书写偏误分析》,《语言文字应用》,2003年第3期。

胡建刚:《初级留学生标点符号的使用特征和偏误分析》,暨南大学硕士学位论文,2002年。

胡建刚:《留学生使用句号逗号偏误分析》,《西南民族大学学报》(人文社科版),2005年第10期。

胡清国、吴建伟:《留学生汉语标点符号的习得偏误及教学策略》,《国际汉语教育》,2011年第5期。

黄 莉:《中亚留学生汉语标点符号偏误分析》,《民族教育研究》,2013年第1期。

蒋春来:《对外汉语标点符号教学顺序研究》,广西师范大学硕士学位论文,2015年。

金燕燕:《留学生使用标点符号的偏误分析》,《牡丹江大学学报》,2010年第2期。

李 云:《来华留学生汉语标点符号使用情况及教学对策——以重庆大学留学生写作语料为例》,重庆大学硕士学位论文,2015年。

廖婉萍:《中高级印尼学生汉语标点符号使用偏误分析》,福建师范大学硕士学位论文,2014年。

林御霖:《初级汉语水平老挝留学生标点符号功能使用偏误分析》,《思茅师范高等专科学校学报》,2011年第5期。

林御霖:《初级汉语水平老挝留学生标点符号使用特征和偏误类型分析》,《思茅师范高等专科学校学报》,2010年第5期。

林御霖:《汉语老挝语标点符号使用功能对比分析》,《普洱学院学报》,2013年第1期。

林御霖:《汉语老挝语标点符号书写形体和书写位置对比分析》,《思茅师范高等专科学校学报》,2012年第6期。

刘 柳、李枝玟:《韩国学生逗号的使用偏误研究》,中国语言文学研究暨汉语教学国际学术研讨会,2015年。

吕叔湘、朱德熙:《语法修辞讲话》,北京:中国青年出版社,1980年。

马明艳:《韩国学生标点符号使用偏误分析》,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版),2009年第4期。

穆子丹:《阿拉伯语背景学习者汉语标点符号使用偏误分析》,山东师范大学硕士学位论文,2015年。

裴洲司:《留学生标点符号运用偏误分析——以兰州大学留学生为例》,《学园》,2015年第7期。

彭静雯:《基于语料库的中高级汉语水平韩国学生标点符号使用偏误分析》,华东师范大学硕士学位论文,2014年。

亓文香:《对外汉语教学中的标点符号教学刍议》,《国际汉语学报》,2012年第2期。

桥本宗哉:《日本学生汉语标点符号偏误分析》,北京外国语大学硕士学位论文,2015年。

宋安琪:《初级阶段泰国留学生汉语标点符号使用特点分析及教学建议》,《语文建设》,2016年第1期。

孙海平:《日本留学生的汉语标点符号偏误分析》,《现代语文》,2008年第11期。

孙乐飞:《外国留学生汉语标点符号使用情况的偏误分和习得研究——基于武汉大学留学生教育学院的调查研究》,湖北工业大学硕士学位论文,2010年。

王采秋:《中高级阶段日本留学生汉语标点符号使用偏误分析》,华东师范大学硕士学位论文,2014年。

王弘宇:《对外汉语教材的标点符号问题》,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版),2016年第2期。

王红羽:《老挝留学生初学写作阶段标点符号书写及使用偏误分析》,《科教文汇》,2015年6月(上)。

王笑楠:《越南留学生标点符号使用偏误分析》,《鞍山师范学院学报》,2010年第2期。

吴 玥:《对外汉语教学中留学生标点符号使用偏误分析——以四川师范大学孔子学院奖学金生汉语国际教育硕士为例》,四川师范大学专业学位硕士论文,2014年。

夏语曼:《中高级阶段留学生标点符号使用情况研究》,华东师范大学硕士学位论文,2011年。

杨万兵、文 雁:《中级水平东南亚留学生汉语句读意识与标点符号使用的实验研究》,《语言教学与研究》,2015年第4期。

应 玮:《基于语料库的泰国学生汉语标点使用偏误分析》,杭州师范大学硕士学位论文,2011年。

应 玮:《泰国学生HSK写作中的标点符号使用分析》,《语文学刊》,2010年第7期。

游素华:《标点符号在对外汉语教学中的应用研究》,黑龙江大学硕士学位论文,2012年。

张慧丽:《中级阶段韩国留学生标点符号使用情况的研究》,华中师范大学硕士学位论文,2014年。

张晶晶:《高级阶段泰国留学生使用标点符号的偏误分析》,广西师范大学硕士学位论文,2012年。

张诗云:《美国留学生汉语标点符号使用偏误分析》,湖南师范大学硕士学位论文,2014年。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会:《中华人民共和国国家标准标点符号用法 (GB/T15834—2011)》,2012年。

A Summary of Punctuation Research on Teaching Chinese as a Foreign Language

ZENG Lijuan

(International College of Chinese Language and Culture,Hunan Normal University,Changsha 410081 China)

A total of 39 punctuation teaching research papers appeared on cnki in 2002-2016.Generally speaking,the domestic circles of teaching Chinese as a foreign language did not pay enough attention to punctuationmarks,and the overall number of punctuation teaching research was small.The researches in this field mainly focus on the analysis of the errors of the punctuationmarks,covering the four themes:the comparison of the Chinese punctuation and foreign punctuation,the description of the errors,the analysis of the causes of errors and the teaching of punctuation.Meanwhile,analyses indicates that there are some weakness in the current research,such as unbalanced development,repeated research,single research paradigm,backward research methods and so on.

Punctuation teaching of Chinese as a foreign language;current situation of research;problems of current research

H195

A

2221-9056(2017)07-1000-09

10.14095/j.cnki.oce.2017.07.013

2017-03-09

曾丽娟,湖南师范大学国际汉语文化学院讲师,语言学在读博士生,研究方向为汉语作为第二语言的习得研究、汉语国际教育研究。Email:3394055@qq.com

湖南省教育厅2014年度项目“韩国留学生汉语语篇回指习得研究”(14C0731)的阶段性成果。感谢《海外华文教育》匿名审稿专家的宝贵意见,文中不妥之处概由本人负责。