“一带一路”背景下的人才需求及人才培养模式

——基于中国-中东欧国家合作大数据的分析报告

2017-11-01穆正礼罗红玲蓝玉茜魏珮玲

穆正礼 罗红玲 蓝玉茜 魏珮玲

(厦门大学海外教育学院,中国厦门361102)

“一带一路”背景下的人才需求及人才培养模式

——基于中国-中东欧国家合作大数据的分析报告

穆正礼 罗红玲 蓝玉茜 魏珮玲

(厦门大学海外教育学院,中国厦门361102)

自“一带一路”倡议提出以来,包括中东欧16国在内的“一带一路”沿线国家与中国在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五个重点方向的合作与交流取得了巨大的进展。另一方面,随着“一带一路”建设的持续推进,政府、企业和民间发展的触角越来越广、越来越多元化,人才匮乏的问题也日益突出。本报告基于中国与中东欧国家的贸易、基础设施建设、人文交流等方面的大数据分析,对“一带一路”建设的人才需求进行宏观预判,同时借鉴德国、美国、欧盟、新加坡等成熟的教育模式和人才计划,以培养主体、培养层级、培养途径三要素为框架,构建了涵盖高端政策型、复合应用型、基础实用型等三个不同层级的立体人才培养模式。

一带一路;中东欧;人才培养模式;大数据

编者按:随着“一带一路”倡议从顶层设计逐步走向落实,中国与“一带一路”沿线国家的合作愈加广泛,特别与“一带一路”沿线国家在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等五个方面的合作也逐步深化,包括“一带一路”沿线国家在内的世界各国积极与中国发展多方合作备忘录和重大项目,对各类相关专业人才的需求显著上升,而人才正是“一带一路”建设成败的关键因素。因此,针对“一带一路”国家人才培养的模式和目标,如何改革传统的人才培养模式,培养出符合“一带一路”建设需求的人才就成为目前面临的重大研究课题。厦门大学郑通涛教授担任首席专家的“‘一带一路’人才培养课题组”,针对人才培养模式的重新建构做了大量的调查研究工作,并完成了相关分析报告的撰写,试图破解“一带一路”文教融合与人才培养教育难题提供智力支持。《海外华文教育》自本期起,将陆续刊登该课题组的系列成果。

——本刊编辑部

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与沿线有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,以“共商、共建、共享”为原则共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

“一带一路”贯穿欧亚大陆,东边是活跃的东亚经济圈,西边是发达的欧洲经济圈。中东欧则是联系亚欧的纽带,也是“一带一路”从亚洲延伸到西欧的桥头堡。“一带一路”沿线的中东欧国家有十六个,分别为:波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚和马其顿。截至目前,除波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、马其顿五国外,其余11国均属于欧盟成员国。

自中国政府提出“一带一路”倡议以来,中国将自身在基础设施建设、装备制造、能源等方面的优质产能与中东欧沿线国家的建设需求结合起来,同时全面加强了与它们的文化、金融、医疗、教育、旅游等领域的深层交流与合作。国家发展改革委、外交部、商务部于2015年3月联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(下文简称《愿景与行动》)。《愿景与行动》明确地指出“一带一路”的合作重点是“五通”,即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。要实现“五通”,人的因素是重要环节也是关键支撑。培养通晓国际规则,了解国际政治、经济、文化的专业人才,成为各级教育机构、专业智库、政策制定者和有关企业共同面对的课题。本报告基于中国与中东欧国家合作的相关大数据,对中国与中东欧国家合作的现有成果进行梳理,对合作中的人才需求进行了宏观分析和研判,构建出符合“一带一路”需求的人才培养模式,以资有关机构和高等院校借鉴参考。

一、中国与中东欧国家合作成果

中国与中东欧国家的合作历史悠久,渊源颇深。新中国成立几十年来,双方始终相互尊重、相互信任、相互理解、相互支持,传统友谊不断巩固,各领域合作取得长足进展。贸易快速发展,投资方兴未艾,合作领域不断拓宽,合作机制日益完善。在中国政府的持续推动下,中国与中东欧国家合作形成了稳固的“16+1”模式。“一带一路”倡议提出后,中国与中东欧的合作全面加速,在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等方面取得了极大的进展。

(一)政策沟通不断加强

加强政策沟通是“一带一路”建设的重要保障,关键是加强政府间合作,积极构建多层次政府间宏观政策沟通交流机制,深化利益融合,促进政治互信,达成合作新共识。自2013年以来,中国政府与沿线各国以“共商、共建、共享”为宗旨,在原有的中国-中东欧国家合作的“16+1”框架基础上,将“一带一路”倡议与各个国家的发展规划以及区域经济发展战略进行充分交流对接,政策沟通不断得到加强。

2011年至今,中国与中东欧国家领导人每年都举行高级别会晤,并发表了一系列重要的合作宣言,如2013年的《布加勒斯特纲要》,2014年的《贝尔格莱德纲要》,2015年的《苏州纲要》,2016年的《里加纲要》等。为了顺利推进合作,中国政府于2012年成立了中国-中东欧国家合作秘书处专门协调与中东欧各国之间的政策沟通。2015年苏州会晤期间17国政府还共同发表了《中国—中东欧国家合作中期规划》。2017年5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛期间及前夕,中国政府与克罗地亚、黑山、波黑、阿尔巴尼亚政府签署了政府间“一带一路”合作谅解备忘录,与匈牙利政府签署关于共同编制中匈合作规划纲要的谅解备忘录。中国国家发展和改革委员会与捷克工业和贸易部签署关于共同协调推进“一带一路”倡议框架下合作规划及项目实施的谅解备忘录。

根据合作基本框架,中东欧国家和中国共同制定了多种合作框架和沟通机制,涉及多种行业、多个领域,丰富了双方的合作内涵,同时也积极助推“一带一路”倡议在中东欧走向深入,从而在双方之间实现了多层次、多领域、全方位的政策沟通。目前,中国和中东欧国家之间已经建成了“16+1”旅游促进机构及企业联合会、“16+1”高校联合会、“16+1”投资促进机构联系机制、“16+1”联合商会、“16+1”省州长联合会、“16+1”农业促进联合会、“16+1”技术转移中心、“16+1”智库交流与合作网络等一批卓有成效的合作机制和平台,交通、能源、林业、物流、卫生、艺术、海关等方面的合作沟通机制正在筹建之中。此外,中国政府还先后与联合国开发计划署、联合国贸易与发展会议、联合国欧洲经济委员会、国际道路运输联盟等有关国际组织签署了“一带一路”合作文件,以保障相关政策的贯彻落实和顺利执行。

(二)设施联通日新月异

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。中国政府提倡在尊重相关国家主权和安全关切的基础上,加强沿线国家之间的基础设施规划与标准体系的对接,共同推进国际骨干通道建设,逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。根据已经达成的“16+1”合作内容,中国政府持续致力于中东欧建设的“三大工程”:中欧陆海快线建设,匈塞铁路建设,亚德里亚海、黑海、波罗的海等三海港区建设,为亚欧之间的互联互通提供了广阔的合作平台。

中国与中东欧国家在基础设施的建设和互联互通方面成果颇多。目前,以新亚欧大陆桥经济走廊为引领,以陆、海、空立体通道和信息高速路为骨架,以铁路、港口、公路、通信等重大工程为依托,中国与中东欧国家间日趋成熟的基础设施网络正在形成。以中欧班列为例,自2011年3月开行以来,迄今国内开行城市已达27个,覆盖21个省区市,到达欧洲11个国家的28个城市。年开行列数从2011年的17列逐年递增到2016年的1702列,为实现中欧之间的道路联通、物流畅通,推进“一带一路”建设提供了运力保障。

中国政府和企业充分发挥自己的优势产能、技术和装备优势,在中东欧国家乃至整个欧洲的重大基础设施建设中发挥了重要的作用,投资或承建一大批具有良好社会影响的基础设施项目。这些基础设施工程项目的陆续竣工,为改善中东欧国家的基础设施条件和促进亚欧之间的互联互通发挥了较大的作用,同时还很好地推介了中国的产能优势和技术优势,为中国与中东欧在基础设施建设中的进一步合作打下了良好的基础。现选取其中较有代表性的基础设施建设项目并做简单地介绍如下:

贝尔格莱德泽蒙-博尔查大桥项目。该工程由中国路桥公司承建,总投资1.7亿欧元,已于2014年12月竣工通车。该工程是中国建筑企业在欧洲承建的首个大桥项目,也是首个使用中国优惠贷款的建设项目,同时还是截至2014年中塞双方规模最大的经济合作项目。大桥设计与施工均由中国企业主导完成,在依据塞尔维亚和欧盟规范标准的同时部分采纳了中国标准。项目竣工通车后,极大地改善贝市交通运行情况,并进一步促进了塞尔维亚的经济发展。

匈塞铁路项目。匈塞铁路位于匈牙利和塞尔维亚境内,起点为布达佩斯,终点为贝尔格莱德,线路全长约350公里,项目工期初定为24个月,投资总额28.9亿美元,由中铁总公司承建。该项目塞尔维亚段已2015年12月开工,匈牙利段的开发、建设和融资合作的协议已得到准匈牙利国会的批准。匈塞铁路项目是中国铁路进入欧盟市场的第一个项目,对于中国铁路和中国技术走出去将起到巨大的示范和推进作用。

波黑斯坦纳里火电站项目。斯坦纳里火电站项目是我国在欧洲承建的首个大型燃煤发电工程项目,设计装机容量30万千瓦,由中国东方电气集团有限公司承建。该项目于2013年5月举行开工仪式,2016年1月首次并网发电成功。斯坦纳里火电站项目开创了中波、中欧基础设施建设领域合作的几个第一:它是中波双边经贸投资领域合作的第一个具体成果,是第一个使用中国-中东欧合作机制100亿专项贷款额度的项目,同时也是中国同类项目首次进入欧洲市场。

黑山南北高速公路工程。该工程由中国路桥公司承建,合同金额8.09亿欧元,是黑山国内历史上首条高速公路。南北高速公路项目不仅是黑山历史上最大的基建项目,更是黑中友谊和务实合作的见证,它的建成将有助于解决黑山南部和北部之间发展不均衡的实际问题,切实造福黑山人民,成为连结中黑两国人民友谊新的纽带。

阿尔巴尼亚拜拉特绕城公路项目。该项目由中国电建集团所属水电国际公司承建,工程投资概算为5.72亿美元,包括建设全长4.2千米的双向单车道外环路、奥苏姆河道整治工程以及总面积约38公顷的回填开发区。该项目的建设将显著改善当地交通条件,降低洪水灾害的发生,促进该市新城区建设及旅游业的发展。

保加利亚代夫尼亚水泥厂总承包项目。该项目由意大利水泥集团投资,项目签约金额1.19亿欧元,中材国际工程公司承建。该项目是中材国际工程公司在欧盟成员国的第一个完整意义的总承包项目,也是中材国际工程公司与意大利水泥集团继西班牙马拉加、毛里坦尼亚、塞浦路斯、叙利亚项目以后再次进行的合作。

罗马尼亚切尔纳沃德核电项目。2015年11月,中广核罗马尼亚核电公司与罗马尼亚国家核电公司在罗马尼亚签署了《切尔纳沃德核电3、4号机组项目开发、建设、运营及退役谅解备忘录》。备忘录包含了罗马尼亚切尔纳沃德核电项目3、4号机组的投资、融资、建设、运营及退役的寿命期框架协议,项目价值约价值约72亿欧元。

马其顿基切沃-奥赫里德和米拉蒂诺维奇-斯蒂普高速公路项目。该工程是“中国-中东欧国家100亿美元专项贷款”的首批落地项目,也是“一带一路”建设在巴尔干地区的重要项目。两条高速公路合计长度约100公里,总耗资约6.37亿欧元。其中中方提供贷款约5.79亿欧元,期限20年。这两条高速公路建成后将打通马其顿的运输网络,使马其顿更广泛地融入区域和国际互联通道中,有力推动了马其顿的交通便利和经济发展。

波兰弗罗茨瓦夫分洪河道整治工程。该项目旨在提高弗罗茨瓦夫的城市抗洪能力,主要工作包括河道清淤与拓宽、堤岸翻新、水闸修复及设备安装等工作,总工期25个月,合同金额折合8863万美元。项目工程由中国水电建设集团国际工程有限公司承建,是中国水电在欧盟市场竞标获取的首个项目,对公司进一步开拓欧盟高端市场有着积极而深远的影响。

(三)贸易合作稳中有升

投资贸易合作是“一带一路”建设的重点内容,中国同“一带一路”中东欧各国大力推动贸易和投资便利化,不断改善营商环境,积极同沿线国家和地区共同商建自由贸易区。截至目前,中国政府已经与阿尔巴尼亚、波黑、黑山、塞尔维亚等中东欧国家政府签署了经贸合作协议。中国商务部已与全球60多个国家相关部门及国际组织共同发布推进“一带一路”贸易畅通合作倡议,与捷克工贸部、匈牙利外交与对外经济部签署关于中小企业合作的谅解备忘录;中国农业部与塞尔维亚农业与环境保护部签署了关于制定农业经贸投资行动计划的备忘录。

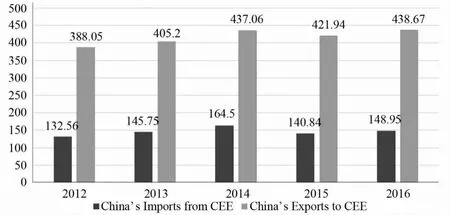

从贸易数据上看,2014年至2016年,中国同中东欧16国的商品贸易总额达到1751.2亿美元(见图一)。值得注意的是,中国与中东欧16国贸易总额从2013年的551亿美元增至2016年的586.5亿美元,占同期中欧贸易额的比重由7.5%升至9.8%。

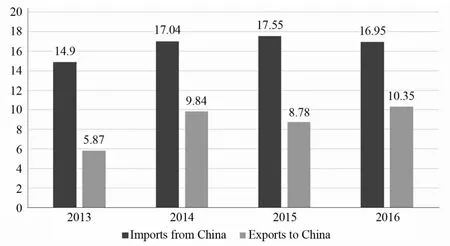

需要指出的是,中国与中东欧的货物贸易额和服务贸易额在中国与全球的货物贸易及服务贸易中的比重仍然很小,双边的特色商品以及优势产能的合作存在巨大的空间。无论是商品贸易还是服务贸易,中国都保持了较为明显的顺差(见图二)。为减少现有贸易不平衡现象,中国政府进一步加快中东欧特色产品和农副产品的对华出口准入进度。中国与中东欧国家举办了多场次的经贸洽谈会和贸易博览会,以推介中东欧国家特色产品。截至目前,中国与中东欧国家签署的农副产品对华出口文件有:与匈牙利签署了冷冻牛肉输华检疫和兽医卫生条件议定书;与波兰签署了牛皮、绵羊皮和山羊皮输华检疫和兽医卫生条件议定书;与爱沙尼亚签署了输华乳品动物卫生和公共卫生条件议定书,以及中国从爱沙尼亚输入大西洋鲱鱼和黍鲱检验检疫要求议定书;与拉脱维亚签署了冷冻和冰鲜牛肉、冷冻和冰鲜羊肉输华检疫和卫生条件议定书;与塞尔维亚签署了牛肉输华议定书;与保加利亚签署了苜蓿草输华检疫要求议定书;与斯洛文尼亚签署了输华乳品动物卫生和公共卫生条件协定书;与罗马尼亚签署了猪肉、种牛、牛肉输华议定书;与马其顿签署了烟叶输华植物检疫要求议定书。

图一 2012-2016年中国与中东欧16国货物进出口贸易额(单位:亿美元)[1]

图二 2013-2016年中东欧16国与中国服务贸易进出口交易额(单位:亿美元)

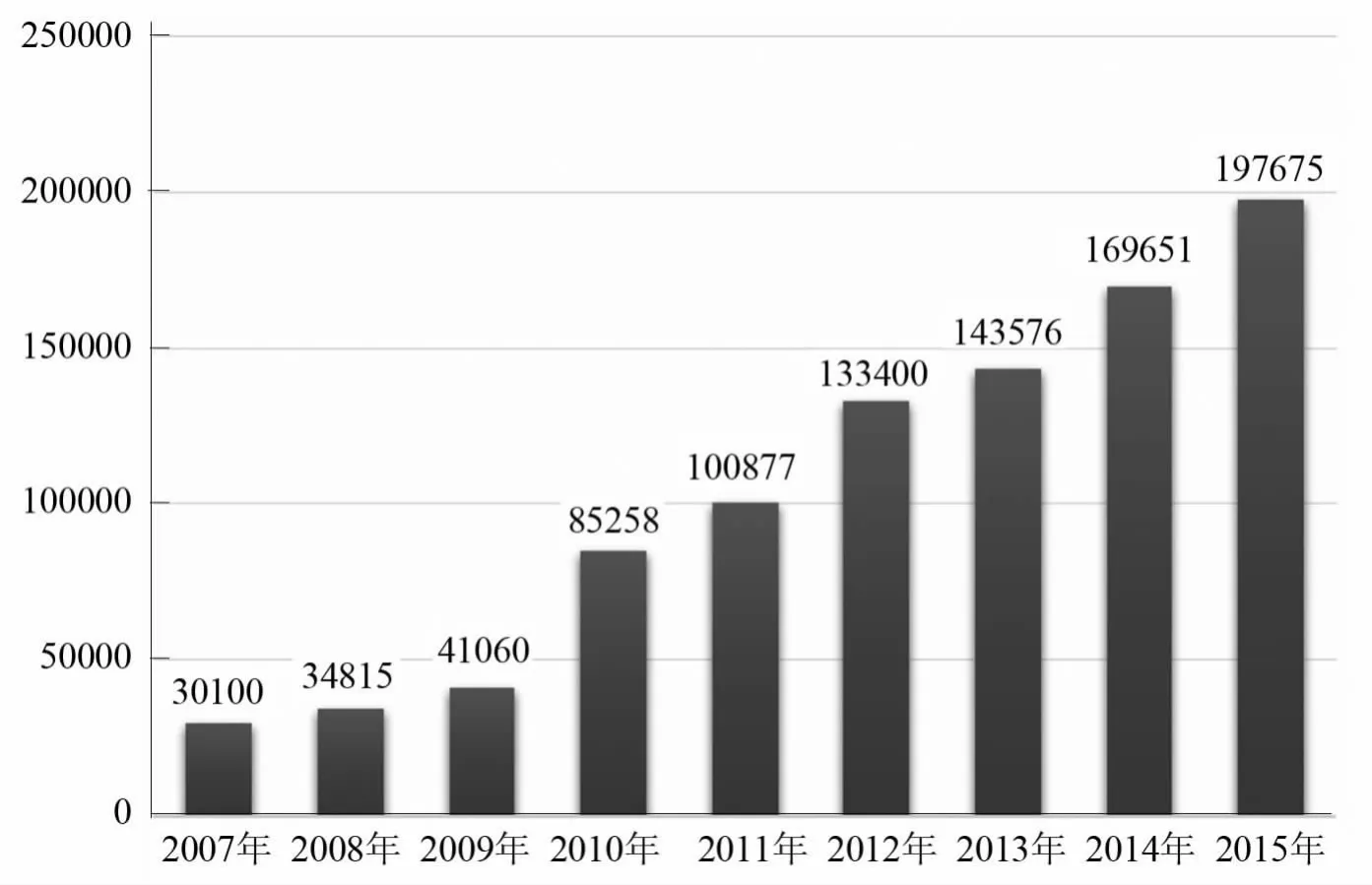

2013年以来,中国对中东欧国家的直接投资大幅增加。根据《2015年度中国对外直接投资统计公报》的数据,2015年中国对外直接投资流量跃居全球第二,超过同期吸收外资规模,实现资本净输出。对外直接投资存量全球排名位居第八,境外中资企业资产总额超过4万亿美元。截至2015年底,中国对中东欧16国的直接投资存量达19.77亿美元(见图三),比2013年增长了27.4%。双边投资的领域也不断拓宽,由较为单一的领域扩展至机械、化工、IT、电信、新能源、物流商贸、研发、金融、农业、旅游等多个行业,特别是中国的优势产能和技术装备输出的比重越来越大。除了传统的进出口贸易和直接投资外,越来越多的企业通过参控股、收购兼并的方式展开合作。

在此基础上,工业园区和商贸物流园区的合作也取得新进展。经过较长时间的培育,匈牙利中欧商贸物流合作园于2015年正式挂牌,匈牙利万华产业园运营良好。为了提升贸易通关效率,中国海关总署与国际道路运输联盟签署促进国际物流大通道建设及实施《国际公路运输公约》的合作文件。在保障贸易畅通的机制创新方面,中国海关积极推动中欧安全智能贸易项目合作,通过数据交换实现货物快捷通关,协调解决“通而不畅”的问题。中国海关还积极参与中国-中东欧国家合作机制,大力推动中欧陆海快线沿线国家海关通关便利化合作。比如,与波兰海关部门签署合作文件以深化沿线海关“信息互换、监管互认、执法互助”合作;建立中、匈、马、塞通关便利化合作机制,与三国海关实现署级互访并定期召开工作组会议,共同协调简化海关手续,降低口岸重复查验,提高贸易便利化水平。

图三 2007-2015年中国对中东欧16国直接投资存量统计(单位:万美元)[2]

(四)资金融通初具规模

资金融通既是“一带一路”倡议本身的重要组成部分,同时也是“一带一路”建设的重要支撑,主要内容包括深化金融合作、推进投融资体系和信用体系建设、扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模。从市场现状看,中东欧迅速增长的发展渴求面临财政和金融资金短缺的制约。欧洲复兴开发银行和欧洲投资银行每年能提供的债权和股权投资远远满足不了中东欧国家的现实需要。中国政府主要依托中国-中东欧投资合作基金和中国-中东欧“16+1”金融控股公司等开发性金融平台,助力中国与中东欧的资金融通。

中国-中东欧投资合作基金是由中国进出口银行作为主发起人,连同国内外多家投资机构共同出资成立的离岸股权投资基金,最终封闭规模4.35亿美元,于2014年年初正式运营。基金投资领域包括但不限于中东欧16国的基础设施、能源、电信、特殊制造业、农业和金融等潜力行业,重点关注能够扩大和深化中国-中东欧国家双边经贸投资合作、便利双边市场准入的项目。

中国-中东欧基金由中国-中东欧金融控股有限公司于2016年发起,是中国首个非主权类海外投资基金。基金规模将达100亿欧元,计划撬动项目信贷资金500亿欧元,重点支持“16+1”框架下采购中国装备和产品的互联互通和产能合作项目,并支持扩大本币结算合作。

此外,中国政府还积极推进与亚洲基础设施投资银行、丝路基金、欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行及其他国家地区和国际金融机构开展合作,共同开发欧洲基建市场。

除了开发类金融外,推动商业银行在海外开展网络化布局也是中国政府促进“一带一路”资金融通的重要举措。“一带一路”建设不仅需要投融资合作,还涉及到大量的配套金融服务。中国金融机构也积极在海外布局设点。比如,中国工商银行在华沙设立分行、中国银行等中资商业银行在布达佩斯设立地区中心,并在捷克、塞尔维亚等国开设分公司。与此同时,中资银行还围绕“一带一路”建设积极开展业务创新、制度创新和管理创新,为各类“走出去”企业跨境贸易提供结算、清算、汇兑等便利性支持,为跨境投资提供财务顾问、并购搭桥、股权融资等服务。事实上,“一带一路”相关业务的顺利推进既促进了具体项目的资金融通,又为银行自身带来了很多国际化发展的机会。

中国还与中东欧各国政府共同致力于加强金融监管合作,推动签署双边监管合作谅解备忘录,逐步在区域内建立高效监管协调机制。在充分发挥丝路基金和中国-中东欧基金以及各国主权基金作用的同时,引导商业性股权投资基金和社会资金共同参与“一带一路”重点项目建设。

(五)民心相通根基渐牢

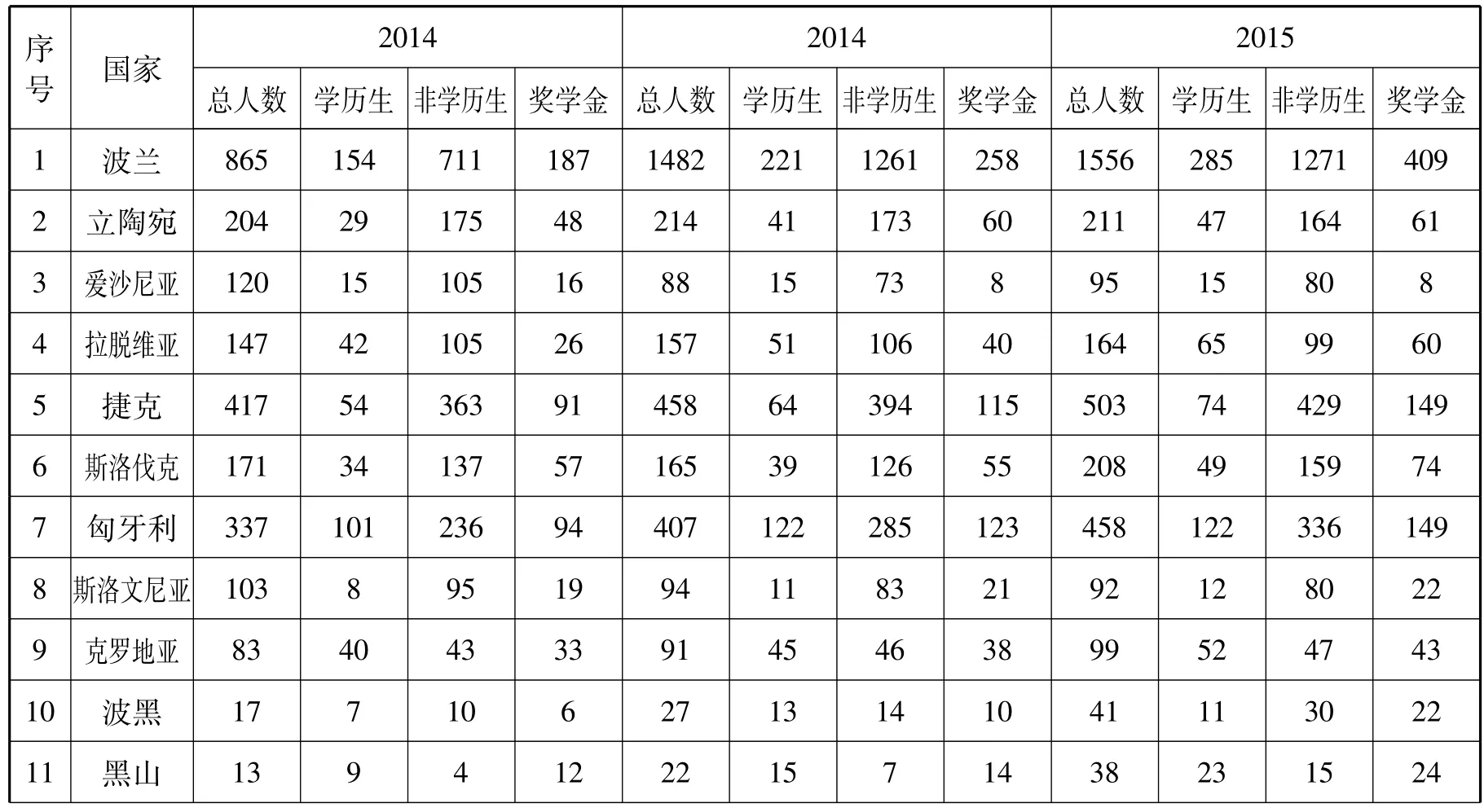

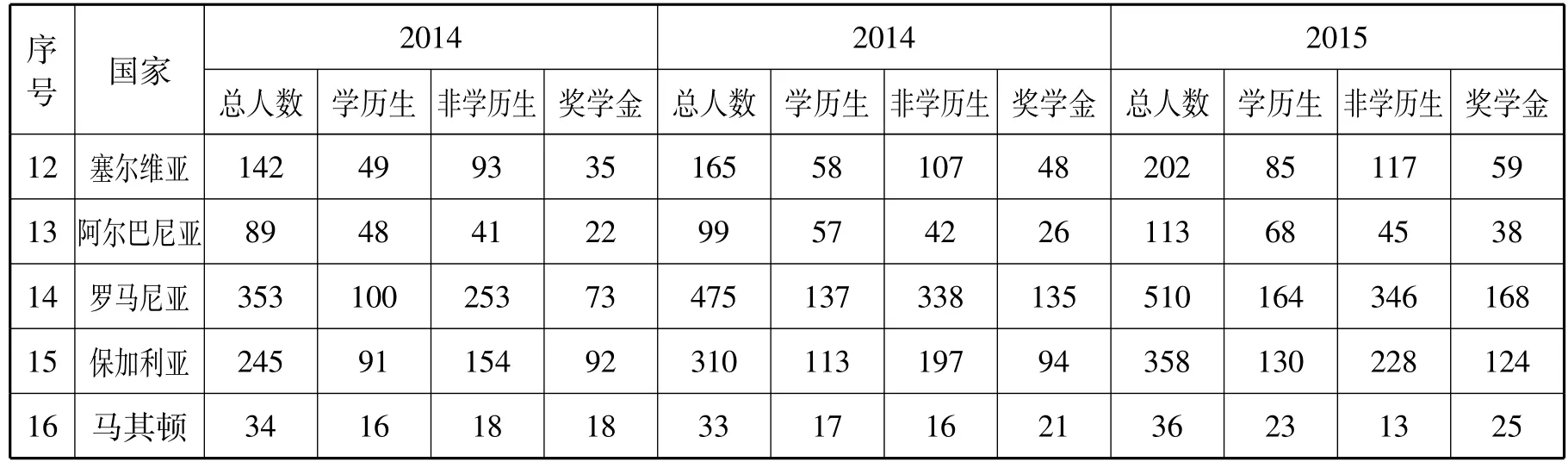

民心相通是“五通”里最重要的一环。民心如若不通,“一带一路”建设寸步难行。正所谓:国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。2013年以来,中国与中东欧各国在教育、文化、卫生、民间交往等各领域广泛开展合作,为“一带一路”建设夯实民意基础,筑牢社会根基。一批具有示范意义的文化、教育和旅游合作项目的先后成功落地,为中外文明的互鉴提供了良好的载体和平台。根据孔子学院总部官方网站的统计资料,截至目前,中国有关高校在中东欧国家共建设了29所孔子学院,24个孔子课堂。已经建成的孔子学院覆盖全部16个“一带一路”中东欧国家,其中仅波兰就有5所。2013至2015年,中东欧国家来华留学生人数连年增长,2013年为3340人,2014年为4287人,2015年则达到了4684人(见表1)。2016年6月,中国和塞尔维亚两国元首共同出席贝尔格莱德中国文化中心奠基仪式,建成后她将成为西巴尔干地区首家中国文化中心。中国与中东欧国家还在医疗援助、妇幼健康、残疾人康复以及艾滋病、结核、疟疾等医学健康领域开展务实合作。例如:华大医学集团于2012年与捷克基因医学中心在布拉格合作建成产前诊断中心,用于产前及生育药品的测试。这个项目不仅给捷克带来了200万欧元的投资,也开启了捷中基因组生物信息学领域合作的篇章。促进中国与中东欧人民民心相通。此外,中国积极加强与中东欧国家的科技合作,共建联合实验室(研究中心)、国际技术转移中心、海上合作中心,促进科技人员交流,合作开展重大科技攻关,共同提升科技创新能力。

表1 2013-2015年中东欧16国来华留学生人数统计表[3]

序号 国家 2014 2014 2015总人数 学历生 非学历生 奖学金 总人数 学历生 非学历生 奖学金 总人数 学历生 非学历生 奖学金12 塞尔维亚 142 49 93 35 165 58 107 48 202 85 117 59 13阿尔巴尼亚 89 48 41 22 99 57 42 26 113 68 45 38 14 罗马尼亚 353 100 253 73 475 137 338 135 510 164 346 168 15 保加利亚 245 91 154 92 310 113 197 94 358 130 228 124 16马其顿 34 16 18 18 33 17 16 21 36 23 13 25

为了进一步加强与“一带一路”沿线国家的教育合作,扩大彼此间的人文交流,加强符合建设需要的人才培养,中国教育部于2016年7月发布了《推进共建“一带一路”教育行动》。《教育行动》进一步明确了教育互联互通合作、开展人才培养培训、共建丝路机制等三方面重点合作,对接“一带一路”沿线各国意愿,互鉴先进教育经验,共享优质教育资源,全面推动各国教育提速发展。比如,协力推进教育共同体建设实现学分互认、学位互授联授;鼓励沿线国家学者开展或合作开展中国课题研究;鼓励沿线各国高等学校在语言、交通运输、建筑、医学、能源、水利、生态保护、文化遗产保护等沿线国家发展急需的专业领域联合培养学生等。

为了进一步加强与“一带一路”沿线国家和地区的文明互鉴与民心相通,切实推动文化交流、文化传播、文化贸易创新发展,中国文化部于2016年12月26日发布了《“一带一路”文化发展行动计划》,明确了健全“一带一路”文化交流合作机制、完善“一带一路”文化交流合作平台、打造“一带一路”文化交流品牌、推动“一带一路”文化产业繁荣发展、促进“一带一路”文化贸易合作等五个重点任务。

二、中国-中东欧国家合作人才需求分析

正如本文开篇所言,在“一带一路”倡议的规划和建设过程中,人才的培养是一个重要的关键支点和要素。在讨论人才培养模式之前,对符合“一带一路”建设的人才需求进行粗略的宏观分析和研判是必要的前提和基础。

(一)人才及人才需求的基本概念

“人才”这个词是中国特有的概念,通常泛指才华出众的人。2003年全国人才工作会议在总结以往人才定义的基础上,第一次通过中央文件对人才概念作了表述,即“只要具有一定的知识或技能,能够进行创造性劳动,为推进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设,在建设中国特色社会主义伟大事业中作出积极贡献,都是党和国家需要的人才”。借鉴西方主流人力资源管理的观点,人才应该是指具有超常的知识、技能或意志,在一定条件下是不可替代的、能做出较大贡献的人。简言之,“人才”就是社会需要的高素质的人力资源个体。本报告里讨论的“人才”具有较强的针对性,它指的是可以很好地服务“一带一路”建设的需要、具有良好的国际视野和多元文化背景,同时接受过某一领域较高的专业知识和技能方面教育的人。

人才需求和人才供给一样,是现代经济学中“供给和需求”范畴引入人力资源管理领域后产生的新概念。人才需求是指社会在一定时期和一定范围内的对相关人才的需要能力,包括总量需求和个量需求,也包括数量、质量和结构等方面的需求。在人才需求预测中,我们一般应考虑以下四个因素:(1)现有人才的存量;(2)未来发展的需要;(3)特殊人才的需求;(4)人才供给的平衡。但是,“一带一路”是一个史无前例的庞大复杂工程,即使是宏观性地总量预测也难以实现,更遑论精确地分类预测。假以时日,中国与“一带一路”沿线国家共同建立起完备的人才存量数据库和人才需求数据库,人才需求预测的目标也许会比较容易实现。现阶段能做的,只能是基于前文大数据分析的基础上,对需求人才的素质结构进行粗略推断,从而以极其宏观的方式勾勒出人才需求的类型。

(二)“一带一路”人才需求

“一带一路”所经国家众多,空间辽阔,地理、民族、历史、文化、宗教、政治差异极大,国与国、民族与民族、历史与现实、宗教与宗教及其各派别等,国情民意极为复杂。宏观环境的复杂性决定了其所需人才的特殊性,但关于“什么样的人才是‘一带一路’建设真正需要的”这一命题,众多学者对此的看法并不完全相同。

周谷平、阚阅(2015)从“一带一路”所需人才的层级出发,认为应该包括创新创业人才、国际组织人才、海外华人华侨人才、非通用语言人才、急需领域专业人才、海外高端人才等六类。辛越优、倪好(2016)认为国际化人才是保障“一带一路”实施的主要角色。他们以“五通”为视角,提出“一带一路”对国际化人才的需求主要包括:(1)全球领导型的国际化人才;(2)高端技术型的国际化人才;(3)创新创业型的国际化人才;(4)金融领军型的国际化人才;(5)人文交流的国际化人才。吴月刚、李辉(2016)则从“一带一路”沿线国家和地区的多民族特性出发,将所需人才归纳为五类:(1)知己知彼的政策沟通人才;(2)精通多国家和民族语言的翻译人才;(3)熟稔沿线国家国情的复合型人才;(4)深谙宗教社会的跨文化人才;(5)实践操作层面的技术型人才。

经过对相关文献主要观点的归纳和分析,不难发现,学者们的观点虽然各不相同,但基本的要义并无相左,只不过是研究的视角不同而已。但无论是“五通”的视角,还是“层级”的视角,都不足以准确定位相应的人才需求。因为“五通”的需求里存在人才层级的不同,不同层级的人才也同样需要在“五通”的不同领域中得到体现。出于阐述方便的需要,课题组采用了折中的方式,以“五通”来定位人才需求,以人才的需求层级来指引人才的培养模式建构。

(三)“五通”视角下的人才需求方向

基于上文的论述,课题组认为,“一带一路”框架下的人才需求包含高端政策型人才、复合应用型人才、基础实用型人才三个层级,核心要素是人才的专业化和国际化,主导方向就是为“五通”提供关键的智力和人力资源保障。下文即以“五通”为视角,对“一带一路”的人才需求类型略作浅析。

1.国际化的高端政策人才。此类人才既包括政府层面的政策沟通人才,又包括学术方面的优秀研究人才,前者涉及沿线国家的政策、外交、区域合作规划对接等方面的具体事务,后者则为相关领域的国家政策和公共政策提供专业的咨询服务,需要具备前瞻性的国际视野、优秀的跨文化视角、资深的专业积累、创新的独到见解。此外,加强“国际组织人才”的培养,进而增强中国在重要国际组织中的参与度与话语权也是促进“一带一路”顺利实施的重要举措和现实需求。

2.国际化的复合技术人才。技术型、创新型、懂经营管理的工程技术类国际化人才是保障“一带一路”沿线国家基础设施联通的主要力量。自中国提出“一带一路”倡议以来,沿线国家在航空、高铁、航海、输气管道、跨境光缆等方面的合作逐步扩大,连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的庞大的基础设施网络已初见雏形。

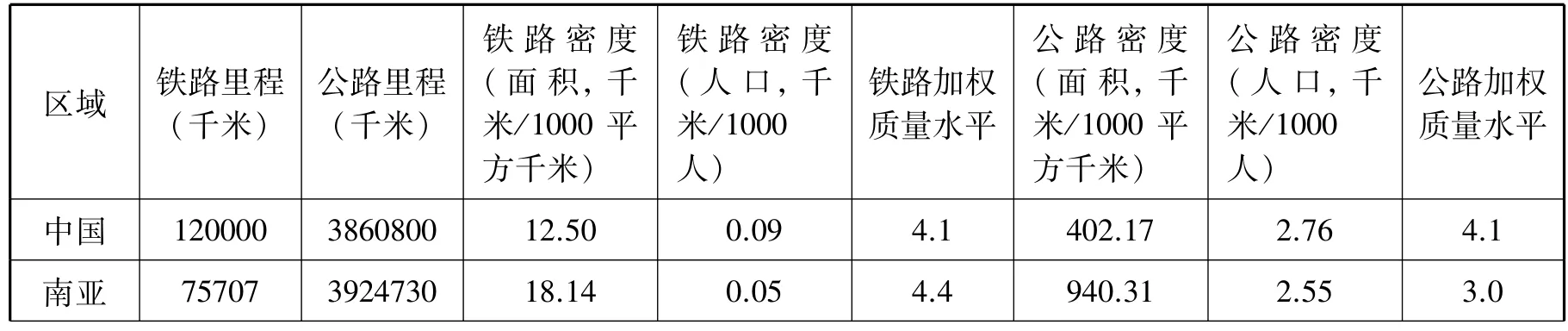

表2 “一带一路”沿线国家基础设施基本情况[4]

区域 铁路里程(千米)公路里程(千米)铁路密度(面积,千米/1000平方千米)铁路密度(人口,千米/1000人)铁路加权质量水平公路密度(面积,千米/1000平方千米)公路密度(人口,千米/1000人)公路加权质量水平东盟 24306 1088346 5.43 0.03 3.0 243.08 1.50 4.5中亚 22852 374317 5.50 0.23 3.5 90.01 3.69 2.6西亚 30218 1240292 4.62 0.09 2.8 189.66 3.80 4.1中东欧 98885 1558040 46.93 0.62 2.7 739.43 9.70 2.6欧洲其他国家 143308 4908197 38.62 0.29 5.8 1322.55 10.01 5.8俄罗斯 128000 982000 7.50 0.91 4.0 57.51 7.01 2.5

需要注意的是,“一带一路”沿线国家和地区的发展情况迥异,既有较为发达的成熟经济体,又有崭露头角的新兴经济体,还有不少欠发达经济体。中东欧地区就是一个典型的例子,其基础设施的密度虽高,但质量水平却远低于欧洲其它国家和亚洲大部分地区(见表2)。相对于高度发达、各项基础设施已臻成熟的西欧,正在高速发展和建设中的中东欧国家与中国在基础设施建设方面的合作需求旺盛,一大批重要的基础设施建设项目已经建成并发挥了巨大的作用,双方在高铁、核电、公路、港口、电信等领域均期待进行更加广泛的合作。可以预见的是,随着基础设施联通的进一步推进,相关的的国际化复合技术人才的需求势必大增。

3.国际化的创新商贸人才。贸易畅通主要需要懂经济会管理、具有良好的跨文化交际能力和优秀的多语沟通能力、有跨国企业工作经历的国际化人才。从近三年中国与中东欧的商品贸易数据(见表3)来看,尽管增幅较为明显,但总量占比仍然很小,而且受宏观经济不佳等因素的影响,部分国家与中国的商品贸易还出现了起伏和回落。服务贸易存量数据更是不容乐观。这其中有一个重要的原因,就是国际化商贸人才的短缺。加快中国与中东欧国家之间的产能合作,推进企业走出去和引进来,鼓励合作建设境外经贸合作区,促进产业集群发展等每一项贸易合作都对国际化经济贸易人才提出较高要求。

表3 中国-中东欧国家2014-2016年商品贸易数据汇总[5]

国家从中国进口货物金额(万美元) 向中国出口货物金额(万美元)2014 2015 2016 2014 2015 2016金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比克罗地亚 588802 2.57%578391 2.81%645443 2.96%68087 0.49%77336 0.60%83845 0.61%波黑 922474 8.39%619386 6.89%617444 6.76%9195 0.16%16033 0.31%14715 0.28%黑山 176073 7.44%211072 10.30%203561 9.00%3387 0.77%8799 2.49%20925 5.91%塞尔维亚 1561097 7.57%1540212 8.46%160140 2 8.33%14206 0.10%20245 0.15%25265 0.17%阿尔巴尼亚 381930 7.30%369412 8.55%409610 8.77%83044 3.42%52132 2.70%60048 3.06%罗马尼亚 3149705 4.04%3205017 4.59%381830 1 5.12%759441 1.09%581787 0.96%682483 1.07%保加利亚 1147400 3.30%1070873 3.66%114702 2 3.97%708860 2.41%610641 2.37%481164 1.84%马其顿 433029 5.93%390497 6.10%421227 6.23%92632 1.87%142820 3.18%47810 1.00%

本报告探讨的创新创业型国际化商贸人才,既包括通晓贸易营销、法律、人文、宗教、财税等知识,善于全球范围内整合资源,能够管理跨文化团队的企业家和高级管理人员,同时也包括熟悉传统和新型贸易业态、善于创新开拓的专业贸易人才。这些新兴贸易领域包括跨境电商、产业园区投资建设运营、知识产权交易、电子物流、国际采购等行业。而这一切都将依赖于大量的国际化贸易人才的参与和努力。

4.国际化的金融领军人才。为了推进和深化与“一带一路”沿线国家的金融合作,中国频频推出一些新举措,积极扩大沿线国家双边本币互换规模、推进亚洲基础设施银行建设,组建丝路基金、中国-中东欧投资合作基金和中国-中东欧“16+1”金融控股公司等开发性金融平台。面对如此规模庞大的开发金融和融资合作,推动“一带一路”在中东欧国家的顺利建设,我们迫切需要大量国际化资本运作人才,既要懂得资本运作和货币流通,熟悉国际金融市场规则和规律,特别是欧盟框架下的市场规则,善于开展金融投资、并购、资产证券化、风险控制、产融对接、互联网金融等,还需要具有良好的法律、语言和人文素养。

此外,在资金融通上,中国政府需要与世界银行、欧洲央行、欧洲复兴开发银行等机构展开深层次的合作。目前,欧洲主要金融城市伦敦、法兰克福、巴黎、卢森堡、苏黎世先后建设了人民币离岸中心,从签订货币互换协议、建立人民币清算行、扩大人民币合格境外投资者额度,再到发行离岸人民币债券、欧洲国家纷纷加入亚投行等,中欧金融合作不断深化,亮点频出。中国继成为欧洲复兴开发银行成员后,也在主动寻求与欧洲“容克计划”等区域投资计划进行对接,同时还对众多的投融资项目进行审核、评估和实施。与此同时,非开发性中资银行也纷纷在中东欧国家和地区开展金融服务。这一切都需要大量的高层次复合型金融人才作为支撑。此类高端人才既包括政策层面、又包括实操和业务层面,即包括金融和资本领域的“外国通”,又包括“中国通”。

5.国际化的人文交流人才。自“一带一路”提出以来,沿线许多国家积极响应。由于沿线国家在历史传统、语言文字、社会制度和宗教信仰等方面存在巨大差异,“一带一路”建设不可避免地面临诸多问题和困难。其中最迫切的是沿线各国如何消除文化隔阂,在增信释疑基础上加强合作意愿、完善合作方式。因此,能促进民心相通的国际化人文交流人才的需求量十分巨大,主要体现在翻译、文化、旅游、医疗、卫生、法律等方面。

首先以精通沿线国家语言的翻译人才为例。据保守统计,“一带一路”建设涉及国家的国语或国家通用语有近50种,再加上区域民族或部族语言,语言的种类达200余种。“一带一路”沿线中东欧16国所使用的官方语言各不相通,宗教信仰多样,民族众多。这些都需求大量的语言翻译人才尤其是非通用语高级翻译人才,同时沿线国家也需求大量的高级汉语本土人才。单从我国外语人才的培养来看,沿线国家的非通用语专业远未完全覆盖,已有专业的人才培养质量和数量均不够理想。尽管中国政府逐年增加对沿线国家来华留学生的奖学金名额数量,中国在中东欧16国建立的29所孔子学院也发挥了巨大的作用,但对于庞大的人才需求来讲仍然是杯水车薪,难以满足。

又比如跨文化人才的需求,尤其是具有多元文化背景、能知悉和避免文化冲突的各类专业人才的需求同样十分紧缺。这类人才通常对世界各国尤其是“一带一路”沿线国家的社会制度、文化习俗和价值观念等重要因素有较为深入的了解,对相关国家的政策法规、决策程序和民心走向有较为透彻的认知。这种人才紧缺的局面,固然有相关跨文化人才存量不足的原因,也有冷热不均、地域失衡的因素。我们过去在跨文化人才培养中过分地关注西方主要发达国家语言文化和社会制度,反而对中小发展中国家的情况知之甚少,对外交往中用英语包打天下的情况极为普遍。

三、欧美人才引进和培养政策的借鉴

近年来,欧美国家为了保持自身的国际竞争力,纷纷出台了有关人才引进和培养的政策。这些政策或加大吸引外部优秀人才的力度,或显著改善了内部人才培养的质量。加强对这些人才政策的研究可以为“一带一路”人才培养提供很好的借鉴和参考。

(一)德国FH高等应用型人才培养

德国上世纪六十年代末、七十年代初建立的应用科学大学(FH)作为一种高等应用型人才培养模式的成功创举,被称之为战后德国重新成为世界工业强国和经济强国的“秘密武器”。1968年10月31日,在德国各州州长会议上签订了共同建立FH的协议。从此,FH开始了繁荣发展时期,并以其特有的实践性、专业性、以及严格的学习组织与大学、大学类的高校一起构成了德国高等教育新体系。自建立以来,FH的发展非常迅速,被大众接受程度和受欢迎程度不断提高。根据德国教育、科学、研究与技术部的统计,在FH发展的前20年,FH的注册新生,在校生和毕业生占全部大学生的比例分别从1972年的24.1%,16.7%和24.9%提高到1993年的35.5%,23.7%和35.3%。舒光伟(2005)将其办学的主要特征归纳为:(1)重视实践和应用的理论联系实际模式;(2)通过校际组合向学生提供更多可选择的专业;(3)同时具备教师素质和工程师素质的“双师型”师资队伍;(4)与企业保持密切的交流合作。企业为学校提供应用项目和实习岗位,学校则为企业提供技术和咨询服务并输送合格人才。

(二)美国STEM教育战略

STEM教育战略是美国为满足经济社会发展需要,强化在科学(science)、技术(technology)、工程(engineering)和数学(mathematics)领域的全球领先水平而制定的国家层面人才培养战略,旨在培养和提高教师、学生乃至全社会的STEM素养。2013年5月,《联邦STEM教育战略五年计划》正式提交国会,STEM教育战略将对未来美国人才培养和经济发展产生深远影响。其优先重点投资领域包括教师、公众、本科生、研究生、少数群体:(1)提升STEM教师力量,2020年准备新增10万优秀的K-12 STEM教师,并支持现有的STEM教师队伍;(2)增加年轻人和公众进入STEM领域的数量,使得美国真正拥有STEM经验的青少年人数每年增加50%;(3)提高本科生STEM经验,在今后10年内增加一百万拥有STEM领域学位的学生;(4)更好地服务于历史上在STEM领域人数不足的群体,在未来10年增加在STEM领域少数民族群体获得学位的数量,提高妇女参与STEM领域的数目;(5)为未来的STEM生产力设计研究生教育,为STEM人士提供基础和应用研究专业知识的研究生培训,使其掌握国家级重要的专业技能,满足CoSTEM机构重要任务的生产力需求,取得职业生涯成功所需的辅助技能。

(三)欧盟人才引进计划

欧盟作为世界上最具影响力的区域一体化组织,在吸引人才与培养人才方面的政策与措施值得我们借鉴。欧盟近年实施的人才引进计划主要有玛丽·居里行动计划、原始创新计划、里斯本战略、伊拉斯谟世界计划、“科学鉴证”一揽子政策、蓝卡计划等。现选取有较大影响的玛丽·居里行动计划和伊拉斯谟计划做简要介绍。

玛丽·居里行动计划基于欧盟第七研发框架,旨在为处于职业生涯各个阶段的科研人员提供不同类型的资助和奖励。截至2013年,欧盟已通过该计划为14000名研究人员提供资助。玛丽·居里行动主要包括:构建科研启动期培训网络、终生学习和职业发展、建立产学界合作伙伴关系、国际合作经费(主要包括出访学者奖学金、来访学者奖学金以及国际科研人才回流资助)以及玛丽·居里行动奖励等。

伊拉斯谟计划是欧盟的高等教育交流与合作计划,总预算为2亿欧元,将资助4200名外国研究生、1000名教师到欧盟国家学习及参加研究项目,还要建立250个校际间研究生站。2009-2010学年,有1833名来自世界各地的学生获得了伊拉斯谟奖学金,他们将在欧洲的顶尖大学学习;有489名具有卓越的学术业绩的学者将为伊拉斯谟计划的硕士课程进行短期教学、辅导工作,或开展研究活动;有6063名来自欧盟成员国以外国家的学生和学者获得了合作伙伴项目的奖学金,这对于欧盟高级人才的职业发展具有重要意义。

(四)欧盟多元文化及外语教育政策

除了上述提及的欧盟人才政策和计划可以为人才培养提供借鉴之外,欧盟多元文化政策和基于多元文化实施的外语教育政策同样可以为“一带一路”建设提供重要的人才培养参考。

1.欧盟多元文化政策欧盟现在拥有28个成员国,正式官方语言达24种。欧盟的官方语言大部分属于印欧语系,三个主要分支为日尔曼语族、罗曼语族和斯拉夫语族。日尔曼语族语言主要在欧洲北部和中部使用,包括荷兰语、英语、德语、瑞典语和丹麦语。罗曼语族语言主要在西欧和南欧使用,包括法语、意大利语、葡萄牙语、罗马尼亚语和西班牙语。斯拉夫语族语言主要在东欧使用,包括保加利亚语、捷克语、波兰语、斯洛伐克语和斯洛文尼亚语。印欧语系下属的语言尚有波罗的语族的拉脱维亚语和立陶宛语、凯尔特语族的爱尔兰语以及希腊语。不属于印欧语系的语言有乌拉尔语系芬兰-乌戈尔语族的爱沙尼亚语、芬兰语和匈牙利语以及亚非语系的马耳他语。其中,希腊语使用希腊字母,保加利亚语使用西里尔字母,其他语言皆使用拉丁字母。

要在欧盟这样一个多语言、多民族的复杂多样社会中实现商品、资本、人员、服务、知识和技术等方面的自由流动,加快其政治、经济一体化进程,首先就要解决语言问题。多元文化政策对于解决语言问题和加快欧洲一体化进程及增强社会凝聚力起到积极的作用。欧洲多元文化政策是在保持民族文化认同的基础上获得欧盟超国家组织的新的认同。多元文化政策的实施使得欧洲人不仅具有各国家的民族认同感,而且还具有欧洲公民的归属感。尊重各成员国的语言多样性及多元文化正是加快欧洲一体化的润滑剂。

2.欧盟外语教育政策欧盟《基本人权宪章》第22条明确规定,欧洲联盟尊重文化、宗教和语言的多样性。其第21条还明确“禁止包括语言在内的任何歧视行为”,并将语言多元化视为欧洲联盟的核心价值观,与尊重人权、文化多元、宽容和接纳他者同等重要。承认语言多元并存,就等于承认外语学习的必要。欧盟语言多元化政策最突出的成果便是20世纪70年代问世的欧洲《欧洲语言学习基本标准》(又称《语言能力量表》)和在2001年正式出版发行的《欧洲语言教学与评估共参框架》。欧盟奉行多元化的语言政策是与其成员国众多,语言文化多样的历史、现实条件分不开的,多元的外语教育政策也是为其政治经济发展的战略服务的。从长远来看,欧盟还会加大语言多元化政策的力度,使欧盟各个成员国的外语教育在目标、内容、教学评估方面更加规范。欧盟服务于经济一体化的多元化外语政策体现了外语教育对于国家或地区战略的重要意义。而且欧盟致力于从国家层面建立语言决策机构,推动外语教育的长远发展。

四、“一带一路”人才培养模式建构

“一带一路”沿线国家多达60余个,政治、法律、社会和文化差异甚大,要实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通这“五通”,人是必不可少的因素。通过第二部分的人才需求分析,可以粗略地得出这样的结论:要达到“五通”,“一带一路”的人才必须是通晓国际规则,具有跨文化视野,了解国际政治、经济、宗教和文化,同时还具备某个领域较为专业的技能。根据人才需求的层级,又可细分为高端政策型、复合应用型、基础实用型等三类。这对传统的人才培养模式无疑是一个巨大的挑战。

(一)人才培养模式的界定

模式研究是现代科学研究的一种常用手段,它通常采用建模的方法对复杂的客观对象进行招述、模仿和抽象,以便简化问题、分析问题,从而从整体上和本质上去把握事物存在的形式及其运动规律(龚怡祖,1999:1)。将模式研究引入教育科学研究领域,其目的主要是为了透过教育现象,撇开那些非本质、次要的属性和因素,凸现其结构、关系、状态、过程,从而获得对教育更深刻、更本质的认识,并用于指导教育实践。

“培养模式”一词自20世纪90年代起就频频出现在中国的高等教育改革进程中。最早使用这一概念的是1994年原国家教委启动并实施的《高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划》但该文件并没有对人才培养模式做出界定。1998年,教育部在《关于深化教学改革,培养适应21世纪需要的高质量人才的意见》中,对“人才培养模式”的内涵第一次做出了清晰的解释:“人才培养模式是学校为学生构建的知识、能力、素质结构,以及实现这种结构的方式,它从根本上规定了人才特征并集中地体现了教育思想和教育观念。”

而在教育理论界,众多学者对“人才培养模式”的概念一直没有定论。刘明浚(1993)等人提出“人才培养模式是指在一定的办学条件下,为实现一定的教育目标而选择或构思的教育、教学式样。”龚怡祖(1999:10)认为人才培养模式就是指在一定的教育思想和教育理论指导下,为实现培养目标(含培养规格)而采取的培养过程的某种标准构造样式和运行方式。还有很多学者对“人才培养模式”做出了或简或繁、或狭或泛的界定,但核心要义并无区别。归纳出来,其实就是:培养什么样的人?怎么培养?换言之,也就是培养目标和培养方式。只不过培养的目标和方式是基于模式这个理论与实践之间的中介来实现的。

(二)人才培养模式的要素

模式作为一种科学认识手段和思维方式,它是连接理论与实践的中介,具有以下四方面的认识功能:构造、解释、预见、发现。这四种功能中,构造是模式的首要功能,它能够揭示客体诸要素之间的组织联系及其运行机制,构成某种事物的标准形式。也就是说,模式必须能提供可供复制的标准样式,为客体的各种特殊状态提供一般性的图景。研究者在建模时首先要对研究客体的各个要素进行解构,分析出其中的关键要素,并将其纳入特定的框架和维度,才能完成模式的建构。

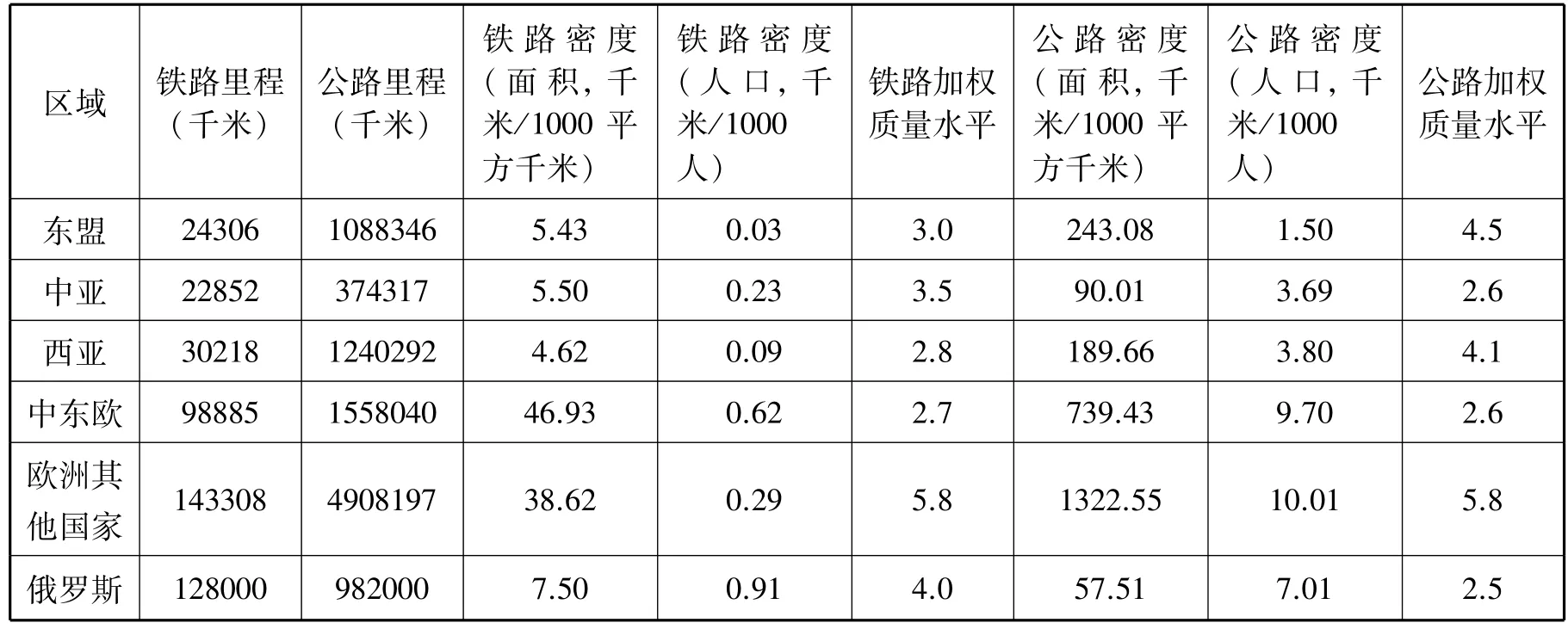

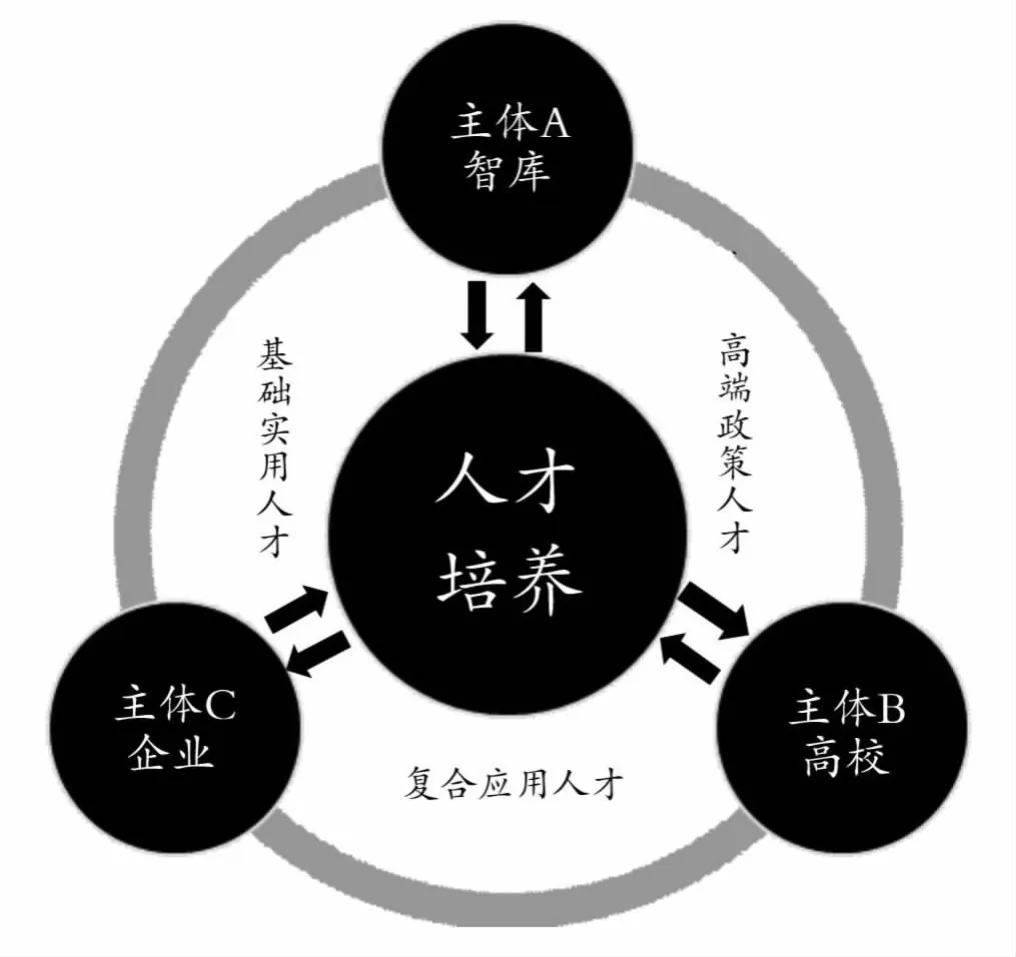

刘明浚等人认为人才培养模式的要素包括课程体系、教育途径、教学方法、教学手段、教学组织手段等,其中课程体系是人才培养的核心要素,而其他要素则是为了使课程体系正确而有效的安排和施教从而使培养目标得以落到实处。龚怡祖认为人才培养的要素有专业设置、课程体系、培养途径、教学运行、教学组织、淘汰模式。从这两个代表性学者的观点不难看出,传统的人才培养模式聚焦于高等院校内部,各要素与宏观的政策制定以及微观的人才使用并无必然关联,也就造成了人才培养与现实需求的脱节(见图四)。在“一带一路”人才培养模式的建构中,我们人才培养的主体并非只有高校,那些传统的内部要素对于不同的人才培养主体和差异化的人才培养层级并不完全适用。培养层级才是我们人才培养模式的核心要素,因为它包含着“一带一路”人才的结构需求和培养目标及培养规格。根据不同的培养层级,又对应着不同的人才培养主体和人才培养途径。所以,培养主体、培养层级和培养途径是我们构建新型人才培养模式时解析出的三个要素和维度。

图四 传统人才培养模式示意图

(三)人才培养模式的重新建构

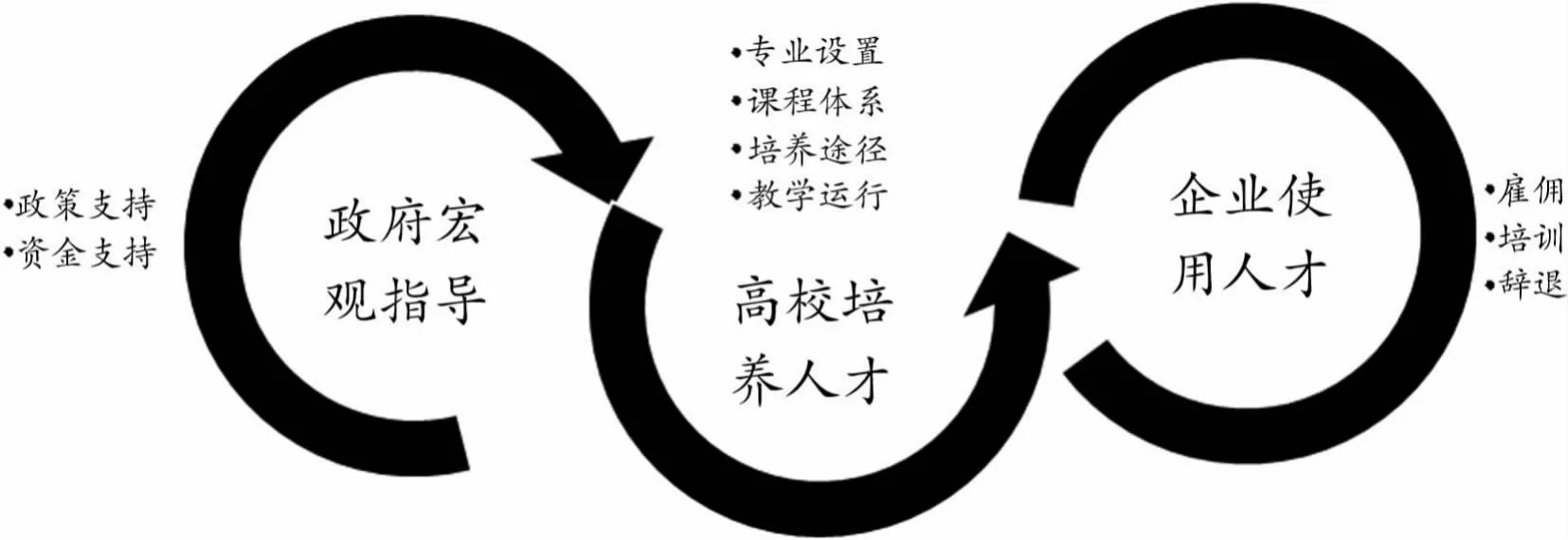

正如前文所述,传统的人才培养模式的要素只是局限于高校的教学环节内部,无法支撑“一带一路”多主体、多层级的人才培养。我们课题组对人才培养模式的重新建构正是以培养主体、培养层级和培养途径等三要素为宏观架构。在此宏观架构中,培养主体是人才培养的实施和负责单元,培养层级是人才培养的规格和目标,培养途径是人才培养的措施和路径。在此基础上,我们建构了新型立体化的人才培养模式(见图五),以满足“一带一路”多层次的人才需求。更为重要的是,在新型立体化人才培养模式中,人才培养的三个主体(智库、高校、企业)虽然定位不同的人才培养层级(高端政策型人才、复合应用型人才、基础实用型人才),但它们并非孤立存在的闭环,而更多的是协同合作、资源共享,并由此构成开放式的人才培养循环系统。

根据培养的层级和责任主体的不同,该人才培养模式又细分为高端政策型人才培养模式、复合应用型人才培养模式、基础实用型人才培养模式等三个子模式。需要说明的是,在三个子模式中出现了新的要素:政府。政府虽然不是人才培养的主体,也并不具备人才培养的功能,但它可以为三个层级的人才培养提供宏观的政策支持和一定的资金扶持,同时还是政策沟通人才的直接需求者,其作用亦不容小觑。

在高端政策型人才培养模式中,智库是人才培养的主体,通过智库来培养一批具有良好的国际视野与良好的政策沟与外交谈判能力的高级公务人员,以及具有社会影响力、能影响政府公共决策的专家学者、政府智囊,以及国际组织创新人才,从而实现“产学研”和“政学研”的充分结合。在复合应用型人才培养模式中,高校是人才培养的主体,利用已有的设施条件和师资团队,通过专业设置、课程体系、培养途径等方面的创新改革,培养具有出色的跨文化交际能力和多语言技能,掌握特定领域的专业知识和技能的优秀应用型人才。在基础实用型人才培养模式中,企业是人才培养的主体,利用自身良好的实践操作环境和精准的需求分析,有目的、有计划地培养所需的能胜任国内外项目岗位的基础人才。这三种子模式并非孤立存在,而是存在交叉和循环。比如,智库和企业可以为高校的复合应用型人才培养提供优秀的师资和实践实训条件,高校可以为智库的高端政策型人才培养提供教学资源的支持和共享,企业在发展中遇到的问题或需要重大的商业决策可向智库寻求帮助。

图五 基于层级的多主体立体人才培养模式示意图

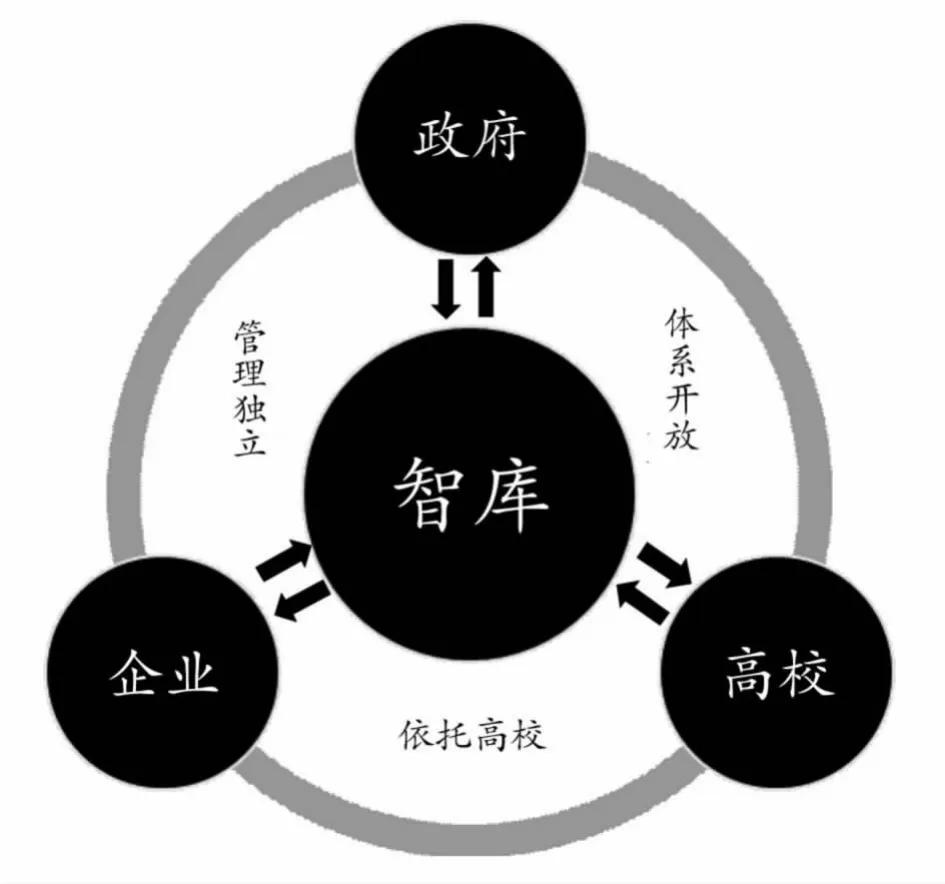

1.高端政策型人才培养模式。在“一带一路”建设中,我们需要一定数量的政策沟通人才和各领域的国际高端研究人才。在此模式中,智库是人才培养的主体,政府是为人才培养提供宏观方向的引导和资金的支持,企业为人才培养提供微观数据和反馈,高校则是人才培养的依托方和合作方(见图六)。

图六 高端政策型人才培养子模式

智库(ThinkTank)是以政策研究为主业、以影响公共决策为目标,生产新知识、新思维、新观点、新理论的“思想工厂”。从现状来看,智库主要分为官方智库、高校智库、民间智库。优秀的智库不仅生产思想,也能生产思想的巨人,因为人才是智库的核心竞争力,也是智库本身可持续发展、对外辐射影响力的根本要素。各大智库历来十分重视团队和人才的培养。以兰德公司为例,它长期为美国政府、军界、企业界提供专业决策咨询服务,有美国“大脑集中营”的美誉。兰德公司的兰德帕蒂研究生院就是高级决策和研究人才的摇篮。

有关智库人才的培养,目前较有代表性的是美国的“旋转门”模式和新加坡的市场配置模式。“旋转门”机制是美国智库的典型特色,每逢政府换届,大批的内阁要员由精英荟萃的智库人才担任。相应地,卸任的很多政府官员会选择在智库从事政策研究工作。这种政府官员与智库学者之间的有序流动就是所谓的“旋转门”机制,它是知识与权力最有效的结合,但只能存在于美国特定的政治生态之中。而新加坡智库的特点则是政府主导、高校运作、功能明确,而且其智库人才主要靠市场机制引进,人员跟着项目走,随时流动,并在坚持专业所长的基础上不断拓展新的研究领域。

中国的智库建设有较为鲜明的自我特色,集中体现在以各级社科研究机构为代表的官方智库的比重较大,高校智库次之,民间智库占比很小。近年来,中国政府先后发布了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和《国家高端智库建设试点工作方案》,高校智库的数量和影响力与日俱增,各类民间智库也进入了蓬勃发展期。但在高端人才的培养上,智库的作用远未体现出来,甚至出现“有库无智”的现象。我们提出,智库要在“一带一路”人才培养中充当高端研究型人才的培养重任,其培养途径和培养思路如下:

首先,是智库高端政策型人才的培养体系要开放。在高端智库本身的布局上,政府要起到引领的作用,赋予智库高端人才服务公共政策的职能。各智库定位要清晰准确,智库之间要加强合作,取长补短。在智库的师资团队建设上,应引入政府官员与智库学者的双向交流机制,使智库培养的人才始终具有政策的前瞻性与创新性。在智库内部的管理上要采取国际性开放式的做法,聘任、考核、淘汰都要有严格的执行标准。智库的成果要具有国际认同的学术性、同步性和解决问题的针对性。针对政府部门直接需要的高级政策沟通人才,智库应该与他们就培养的目标、规格和培养方式进行共同探索,并将培养方案优化完善、付诸实施。在人才培养的过程中,要注重人才的知识结构的丰富、阅历结构的改善,以及国际化视野的提升。在资金的支持上,要形成政府投入为主、企业和社会投入为辅的形式,同时注意保持智库学术研究的中立性。

其次,是保持智库在管理运作和人才培养上的相对独立性。无论是官方智库,高校智库,还是民间智库,都应该在加强与政府部门沟通合作的同时,保持自身的学术独立性。在智库内部的管理体制上,既要兼顾与高校管理和政府行政管理的共性,更多的是考虑自身的个性。针对这一点,我们可以充分借鉴新加坡等国家的经验。比如,高校的人事管理一般对师资团队的学历、职称和学术成果要求较高,有严格的准入门槛,而智库则勿需墨守陈规,可采用首席专家负责下的团队协作制,运用市场价格的调节机制和灵活的用人形式来广纳人才,并将他们置于实际政策研究项目中进行高效培养。在运作经费的来源上,可采用项目申请的办法,或采用直接向政府相关部门出售智力产品的方式获取研究经费。当然,智库不可能脱离政府,智库的研究很大程度上就是为了服务政府、影响决策,并且依赖于政府的收购服务,经济上也不是完全独立。但要有自己的研究立场,尊重事实,保持客观性,研究过程、人员配置、结论分析等均不受政府干预,这就是一种独立。此外,还应该探索企业资助的民间智库建设渠道,如新加坡隆道智库的启动资金就是由福建林氏兄弟提供、以第三方独立国际智库的身份在新加坡注册,并在实际运作中保持高度的独立性和非营利性。

最后,智库在培养高端政策型人才往往需要依托高校进行。高校有成熟的人才培养流程,以及良好的科研资源和科研环境,无论是高校智库,官方智库,还是民间智库,都需要加强与高校的合作与交流。同时,高校系统化的学术基础、学术体系和学术网络还能为智库的政策和务实研究提供成果转化的土壤,使智库能更好地发出自己的声音,扩大自身的影响力。但需要注意的是,我们需要将智库(特别是高校智库)与高校自身的学术研究区分开来。高校固然有其学术优势,但也有天然不足:一是对政策了解不够、不及时,对政府运作机制不熟悉;二是现行评估系统和智库的要求不相符,高校的学术研究学者很难有足够的动力去做智库研究。因此,智库建设需要依托高校,但又要与高校进行功能和界限上的区分。但无论如何,智库的建设以及以智库为培养主体的高端政策人才的培养极有可能带来传统人才培养模式的转变,从而推动整个中国的知识创新、知识创造,这是非常值得期待的。

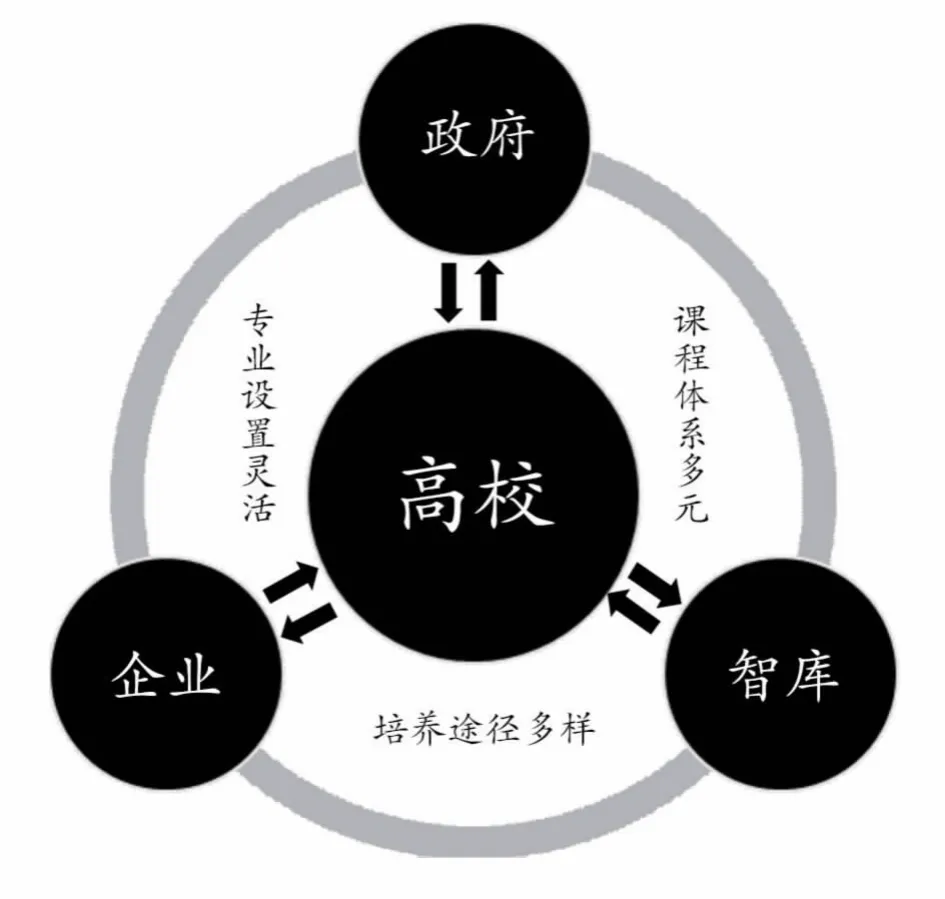

2.复合应用型人才培养模式。在“一带一路”建设中,我们需要较多数量的复合应用型人才。在此模式中,高校是人才培养的主体,政府是为人才培养提供宏观方向的引导和资金及政策的支持,企业为人才培养提供实训和质量反馈,智库则是人才培养的依托方和合作方(见图七)。复合应用型人才是“一带一路”建设的生力军,也是“一带一路”人才培养的重中之重。复合应用型人才培养的目标是培养具有良好的跨文化交际能力和国际视野、具有多语言沟通能力和政治、经济、宗教、法律等综合人文素养,掌握较强的专业知识和专业技能的高素质青年人才。其理想的培养方式按专业设置、课程体系和培养途径等三个维度阐述如下:

(1)动态化的专业设置

首先,由政府主导建立“一带一路”人才需求数据库,加强人才需求和专业需求的宏观预测。高校在进行专业设置和专业调整时要充分考虑“一带一路”的时间建设需求,以人才需求数据库和人才需求大数据为依据,认真做好数据分析和企业调研,并在此基础上开展新设专业的论证和评估和现有专业的调整和退出机制。

其次,针对“一带一路建设”复合型应用人才的培养目标,可尝试推行大类招生、宽口径培养的做法。美国卡内基促进教育基金会主席博伊尔在《学院:美国本科生教育经验》报告中指出:“我们最主要的敌人是‘割裂’,在社会中我们失去了文化的内聚力和共性,在大学内部是系科制、严重的职业主义和知识的分离”(王英杰,1993:99)。因系科、专业制度的分化而导致的知识分离,是世界各国高等教育的通病,而且这种通病由于计划体制的影响,在中国的影响尤其深远。所以大类招生就是要打破现有的学科布局,实现跨专业招生培养,即统筹多个相邻、相近的专业,以跨专业的方式,联合招生、共同培养。目前国内按大类宽口径培养的成功先例有北京大学的元培学院、浙江大学的竺可桢学院等。

最后,要根据“一带一路”沿线国家的实际建设需求,通过国家留学基金、中国政府奖学金、孔子学院奖学金有目的地引导中外留学生学习“一带一路”建设急需的专业。在奖学金的设置上,要加大向“一带一路”沿线国家的投放名额,在条件许可的时候设立“‘一带一路’留学专项基金”。

图七 复合应用型人才培养子模式

(2)多元化的课程内容设置

传统的课程体系,注重学科知识的内容及内容的传授。课程结构是直线的、按部就班的及学科为本的。培养出来的人才多突出某一方面的才能,例如:计算机专才、金融业专才、建筑师、律师、某一语种专才等。建筑师未必懂法律或其他语种。律师未必懂得建筑或计算机技能。传统的专才的课程体系已经不适合于今天新时代。课程体系必须多元化、模块化、弹性化,因为世界是多元的,包括科技、经济、政治、社会、文化等的全球化。各区域全球化的互动越来越多,人们都生活在发展迅速的地球村;在世界每个角落都可透过互联网、各类互动通讯科技及日益发达的交通工具,迅速交流合作。经济、政治的全球化及信息的流通,使国与国之间彼此依赖。随之而来的是跨文化的冲突的明显化。在这样的背景下,身处于信息、高科技及多元文化的时代,人才必须是多元的,集多种技能于一身的,如科技、经济、社会、政治、文化技能等等。

要充分考虑“一带一路”人才需求,在课程设置和培养方案中要体现理论和实践的结合,提升人才的复合应用素质。高校要重视设置实践性课程,目的是加强学生的动手、实践和创新能力。目前,高等学校应用型人才过少,这与“一带一路”建设对人才需求之间存在差异。由此,我们的应用型高校人才培养必须创新思想,按照国家“一带一路”战略,探索以“走出去”和“引进来”为抓手的应用型人才国际合作培养多维度战略,来构建应用型课程体系。

与传统课程设置相比,应用型课程体系具有自身的特点:不是建立在学科体系上的课程内容体系,而是以技术体系为依据的课程内容体系,在“基础扎实、口径适当、强化能力、注重实践”目标指导下,强调理论的应用性、技术的先进性。行业发展趋势、技术进步动态、企业和市场的需求呼声是应用型本科人才课程内容体系的“催化剂”,课程内容的应用性、实践性、可雇佣性是应用型人才培养过程中区别于传统本科人才课程体系当中的探究性、理论性和学术性的显着特征。要发挥企业在人才培养中的需求、反馈、实践性作用,与相关行业的骨干企业共同打造实习实训基地。

此外,还应该在课程模块中充分体现语言能力的培养。传统外语专业人才趋向于单纯的语言学习,而非外语专业的公共外语大多为单一语种,完全无法满足“一带一路”建设对所需人才语言素质的要求。因此,不同专业的课程设置中除了多元文化与人文模块、专业技能模块、实习实训模块外,还应该加大语言类课程模块的比重,尤其是多语种课程的开设比例。我们认为,理想的语言类课程模块应至少包括汉语和英语两大类通用语,以及一至两门非通用语。

(3)多样化的人才培养途径

首先是通过校企和校智合作实现复合型实用人才培养。高校、企业、智库通过校企和校智合作,结合三方优质资源,培养适合企业岗位的人才。合作形式可以多样化,这里略举四个合作方式。其一,企业经费支持。一般院校来自政府的资助是有限的,企业经费的支持,无疑为院校培养人才注入新血。反过来,院校可以更有效地为企业培养人才,花费在培养人才上的资源,最终为企业带来更好的人才。其二,师资团队的融合。在人才培养中,师资既可以来自高校的专职教师,又可以来自企业一线有丰富实践经验的高素质管理人员,还可以是专业智库的优秀专家团队。智库同时还可以承担高校教师的继续教育和素质提升培训。其三,建立研究所联合培养人才。共同制定学生培养方案,调整教学内容,提高教学的针对性。在授课方式上,既可以是人文知识的浸润,又可以是智库型案例教学,还可以是企业实践教学。其四,企业为学生提供实习实训基地。学生通过在企业实习实训,可以验证所学知识,培养分析和解决问题能力,并深入了解企业、市场现状及需求。

其次,要实现人才的中外联合培养。我们所说的中外联合培养包含三种形式:中外高校合作培养、高校建立海外分校、“一带一路”国家教育联合体打包培养。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》指出:教育要适应国家经济社会对外开放的要求,培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才,同时鼓励各级各类学校开展多种形式的国际交流与合作,办好若干所示范性中外合作学校和一批中外合作办学项目。近年来,中外联合办学作为引进和利用国外优质教育资源的重要手段,在提高我国教育国际化水平、促进我国教育改革与发展方面发挥了积极作用,也成为培养国际化人才的主要途径。例如,莫斯科国立罗蒙诺索夫大学与北京理工大学合作,在中国深圳建立北理莫斯科大学,培养的人才将直接服务“一带一路”的独联体国家。厦门大学首开先河,在马来西亚建立分校,直接采用国际化的办学模式服务东南亚人才培养。在中外联合办学条件下,研究国外高校课程设置,积极引进国外优质教育资源,消化吸收其先进教学理念,开展人才培养模式改革创新研究,构建博采中外、兼容并蓄、合理有效的国际通用型人才培养模式,对于推动教育教学改革进程,促进高等教育国际化,全面提高办学水平、人才培养质量,具有重大现实意义。

此外,中国教育部还努力推进“一带一路”沿线各国高校共建“丝路国际学院”打造新型国际教育联合体。“丝路国际学院”由中外高校通过“共建、共享、共赢”的方式合作建设,以产教融合、校企合作为主要方式,以培养技术技能人才为重点,满足企业国际化人才需求,形成培养国际化人才的蓄水池。它将学历教育、继续教育、技术应用和社区服务集成一体,其核心职能是高校人才的国际化基地,国际教育交流的中心,企业海外培训中心,同时也是企业的展示中心和海外客户支持中心。

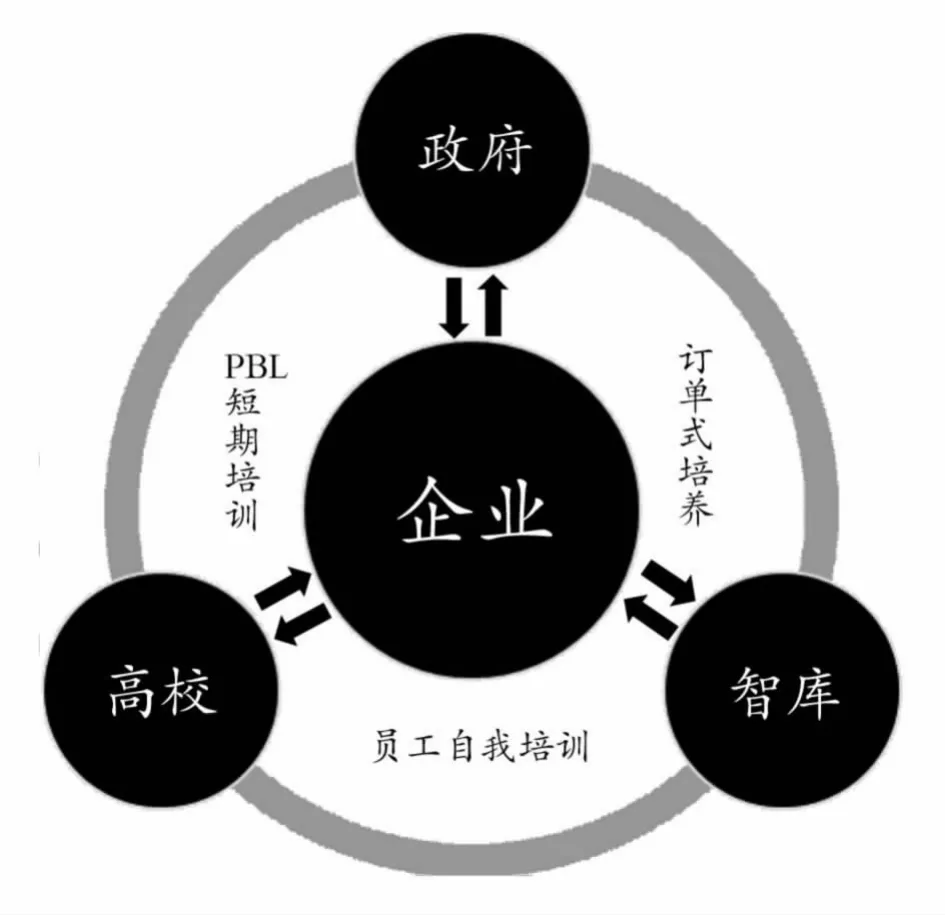

3.基础实用型人才培养模式。在“一带一路”建设中,需求量最大的是能胜任国内外项目建设和基础岗位的实用型人才,他们是不需要深厚的理论素养和专业知识,但能熟练开展工作的技术工人和一线基础业务人才。在这类人才的培养中,企业是人才培养的主体(见图八),其培养方式如下:

图八 基础实用型人才培养子模式

首先,是企业的员工短期培训。当下诸多中国企业“走出去”后仍对“一带一路”沿线区域较为陌生,专业性人才储备不足;此外,从全球跨国企业的发展状况看,企业在落地国用人应以当地人为主,培养熟悉、理解多元文化的基础实用人才尤为重要。很显然,对于这种人才的培养,学历教育明显不适合,因为教育周期长,资金投入较大;受教育者还要受到工作、年龄、家庭等诸多因素的影响。短期培训和学历教育相比,却具有较大的优势:不仅没有上述条条框框的限制,而且不需要严格的教育管理活动,容易操作;培训周期短,投入少;被培训者不需离岗或不需长期离岗;培训内容针对性强,更贴近企业现实生产中的工艺、技术,管理理念;同时短期培训有可具前瞻性,方式灵活等特点。短期培训的上述优势,奠定了其在创建学习型企业中的重要作用,也是企业获得一流技术人才和基础管理人才的重要途径。

在企业内部的短期培训中,常采用基于项目的学习方式(Project-based Learning,简称PBL)。根据刘景福、谢榕琴(2008)的观点,PBL主要由内容、活动、情境和结果四大要素构成。内容是现实生活和真实世界中表现出来的各种复杂的、非预测性的、多学科知识交叉的问题;活动是学习者利用相关技术工具(如计算机)解决实际问题而采取的各种行动;情境是支持学习者进行探究学习的环境,其既可能是物质实体的学习环境,也可能是信息技术支持的虚拟环境(如VR);结果是在学习过程中或学习结束时,学习者通过探究活动所学会的知识或技能。随着计算机和网络技术的飞速发展,有的企业在短期培训中采用慕课(MOOCs)的在线培训学习等E-Learning的形式,取得了较为理想的培训效果。

其次,是企业委托的订单培养。所谓订单式培养,就是院校以企业用人协议(订单)为依据,根据企业的用人要求组织人才培养工作,实现产销链接,对口培养。进行订单式人才培养,学校可以根据企业的需求有针对性地进行,充分发挥企业物资资源和人力资源在教学过程中的作用,同时让企业参与制订人才规格、课程设置、评估考核标准,有针对性地培养学生的职业责任感和敬业精神,感受企业文化,确保人才培养与社会需求同步(国家发展改革委,2010)。在“一带一路”建设中,企业可根据项目和业务的实际需求,主动与海内外高校和职业培训机构合作,对基础岗位的员工(主要是项目或业务所在国的本土员工)进行针对性的技能操作、语言文化和特定内容的培训,培训完成经过考核即可上岗。

最后,企业需要创设条件和环境帮助基础员工进行自我提高和自我培训。很多企业在走出去的过程中,因业务和项目的需求而大量招聘当地员工,但这些基础员工的素质和能力尚未达到企业自身的要求。除了进行岗前培训和PBL短期培训外,采取有效措施促使他们进行自我培训不失为一个可行的员工培养途径。员工的自我培训可以与企业内部的绩效考核相结合,配合目标定位清晰的岗位责任和岗位素质要求,让基础员工有压力、有动力地进行自我提升。同时,企业还需要创造良好的内部学习氛围,鼓励团队合作学习、共同提高。在环境的创设上,要充分发挥互联网和企业内网的作用,向员工提供针对性的网络学习课程。

五、结 语

自从中国提出“一带一路”倡议以来,包括中东欧16国在内的“一带一路”沿线国家与中国在政策对接、基础设施建设、经贸合作、资金融通和人文教育交流方面取得了极大的进展,由此带来的人才短缺的问题日益突出。“一带一路”,人才先行,人才是建设的根本要素和成败关键。本报告基于中国与中东欧2013年以来的贸易、基础设施建设项目、人文交流等方面的大数据分析,对“一带一路”的人才需求进行了宏观的综合研判。我们认为,“一带一路”框架下的人才需求包含高端政策型人才、复合应用型人才、基础实用型人才等三个不同层级,主导方向就是为“五通”提供关键的智力和人力资源保障。在建构“一带一路”人才培养模式之前,报告还简要介绍了欧美代表性的人才培养和人才引进项目,以资各级机构参考借鉴。这些人才培养和人才引进项目有:德国FH高等应用型人才培养、美国STEM教育战略、欧盟人才引进计划,以及欧盟的外语与多元文化教育政策。

报告在进行人才培养模式的重新建构之前,首先梳理了人才培养模式的内涵和传统要素,并解析出了“一带一路”人才培养模式的三要素,即培养主体、培养层级、培养途径,进而构建出以智库、高校和企业为人才培养主体的高端政策型、复合应用型、基础实用型的立体人才培养模式。报告最后按三个不同的培养层级(也是三个人才培养子模式)分别展开进行了较为清晰的人才培养路径的阐述。

诚然,因课题团队水平所限,模式的理论构建又是一个复杂的工程,报告中定有不少欠妥甚至谬误之处,还望各位方家不吝指正。也希望此领域涌现出越来越多的研究成果,为“一带一路”建设提供强有力的智力支持,这是学者的本份,也是利国利民的好事。

注释:

[1]图一与图二的数据来源为International Trade Centre(ITC),网址为http://www.trademap.org。

[2]图三的数据根据中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家统计局、国家外汇管理局联合发布的《2015年度中国对外直接投资统计公报》汇总整理。

[3]表1根据中华人民共和国教育部国际合作与交流司编写的内部资料《来华留学生简明统计》2013、2014、2015版的相关数据汇总整理而成。

[4]表2摘自黄先海、陈航宇撰写的《“一带一路”的实施效应研究——基于GTAP的模拟分析》一文。原文刊登于《社会科学战线》2016年第5期。

[5]表3数据根据International Trade Centre(ITC)公布的相关国家贸易数据整理汇总而成,网址为http://www.trademap.org。表中“进口”栏里的百分比为该国从中国进口货物贸易额在其总进口额中的占比,“出口”栏里的百分比为该国出口到中国的货物贸易额在其总出口额中的占比。

陈 斌:《“一带一路”下中国与中东欧人文交流研究》,《经济研究导刊》,2017年第4期。

成雪岩:《“一带一路”国际化背景下高等教育创新人才培养的路径》,《教育理论与实践》,2016年第27期。

董泽芳:《高校人才培养模式的概念界定与要素解析》,《大学教育科学》,2012年第3期。

龚怡祖:《论大学人才培养模式》,南京:江苏教育出版社,1999年。

国家发展改革委、外交部、商务部:《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,[EB/OL]http://www.mofcom.gov.cn/article/resume/n/201504/20150400929655.shtm l.2015-04-01.

韩 锋:《新加坡智库的现状、特点与经验》,《东南亚研究》,2015年第6期。

侯杨方:《“一带一路”战略亟需建立人才培养体系》,《文汇报》,2015年5月8日,006版。

黄先海、陈航宇:《“一带一路”的实施效应研究——基于GTAP的模拟分析》,《社会科学战线》,2016年第5期。

黄晓波:《高校“大类招生培养”改革反思》,《华南师范大学》(社会科学版),2013年第6期。

教育部:《教育部关于印发<推进共建“一带一路”教育行动>的通知》,[EB/OL]http://www.moe.edu.cn/srcsite/A20/s7068/201608/t20160811_274679.html.2016-07-15.

教育部:《第一次全国普通高等学校教学工作会议文件汇编》,1998年。

教育部国际合作与交流司:《来华留学生简明统计》,2013年。

教育部国际合作与交流司:《来华留学生简明统计》,2014年。

教育部国际合作与交流司:《来华留学生简明统计》,2015年。

阚 阅、周谷平:《“一带一路”背景下的结构改革与创新创业人才培养》,《教育研究》,2016年第10期。

李 罡:《中国“一带一路”如何对接欧洲“容克计划”》,《中国经济周刊》,2016年第3期。

李朋波、张庆红:《国内人才需求预测研究的进展与问题分析》,《当代经济管理》,2014年第5期。

李亚萍、金佩华:《我国高校本科人才培养模式理论研究综述》,《江苏高教》,2003年第5期。

林 玲:《高等院校“人才培养模式”研究述论》,《四川师范大学学报》(社会科学版),2008年第4期。

刘景福、谢榕琴:《立足于“项目”开展学习—PBL在企业涪训中的应用探讨》,《中国人力资源开发》,2008年第9期。

刘若霞、张加民:《美国STEM教育战略及其对中国人才培养的启示》,《中国注册会计师》,2015年第2期。

刘明浚:《大学教育环境论要》,北京:航空工业出版社,1993年。

刘 英、高广君:《高校人才培养模式的改革及其策略》,《黑龙江高教研究》,2011年第1期。

刘作奎:《“一带一路”倡议背景下的“16+1合作”》,《当代世界与社会主义》,2016年第3期。

罗 尧:《世界顶级智库美国兰德公司的人才培养之道》,《中国高校科技》,2016年第4期。

马文普:《“一带一路”战略需培养专业化国际人才》,《中国企业报》,2015年7月23日,T02版。

聂 丹:《“一带一路”亟需语言资源的互联互通》,《人民论坛·学术前沿》,2015年第22期。

庞 挺:《我国药学服务型人才需求预测研究》,沈阳药科大学博士学位论文,2008年。

裴文英:《高校发展视野中国际化人才培养研究》,《江苏高教》,2007年第6期。

瞿振元:《“一带一路”建设与国家教育新使命》,《光明日报》,2015年8月13日,011版。

《人才强国战略解读》编写组:《人才强国战略解读》,北京:新华出版社,2004年。

沈 骑:《“一带一路”倡议下国家外语能力建设的战略转型》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版),2015年第5期。

史 慧:《高校创新人才培养模式研究》,天津大学博士学位论文,2015年。

舒光伟:《德国高等应用型人才培养的特征和启示》,《全球教育展望》,2005年第3期。

万玉凤:《跨专业跨学校跨区域培养“一带一路”人才》,《中国教育报》,2015年5月29日,003版。

王 健:《论中国智库发展的现状、问题及改革重点》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版),2015年第4期。

王莉丽:《美国智库的“旋转门”机制》,《国际问题研究》,2010年第2期。

王焰新:《“一带一路”战略引领高等教育国际化》,《光明日报》,2015年5月26日,013版。

王英杰:《美国高等教育的发展与改革》,北京:人民教育出版社,1993年。

王志强:《一元与多元:欧盟创业教育的发展趋势及其启示》,《教育研究》,2014年第4期。

王正青:《欧盟国家校企联合培养博士的策略与经验》,《学位与研究生教育》,2011年第12期。

文 君、蒋先玲:《用系统思维创新高校“一带一路”国际化人才培养路径》,《国际商务——对外经济贸易大学学报》,2015年第5期。

文化部:《文化部“一带一路”文化发展行动计划》,[EB/OL]http://zwgk.mcprc.gov.cn/auto255/201701/t20170113_477591.html.2016-12-28.

文秋芳:《“一带一路”语言人才的培养》,《语言战略研究》,2016年第2期。

吴月刚、李 辉:《跨界民族:“一带一路”建设中的人才需求与供给》,《中国民族报》,2016年2月26日,007版。

辛越优、倪 好:《国际化人才联通“一带一路”:角色、需求与策略》,《高校教育管理》,2016年第4期。

夏文斌:《“一带一路”对人才培养的新要求》,《中国教育报》,2016年1月21日,003版。

徐胜男、吴 法:《“一带一路”战略实施中青年人才培养模式的构建研究》,《山东青年政治学院学报》,2016年第2期。

徐蔚冰:《“一带一路”要培养国际化人才4.0》,《中国经济时报》,2015年12月11日,002版。

严圣禾、党文婷:《为建设“一带一路”培养优秀人才》,《光明日报》,2017年5月10日,015版。

于 淼:《国内高校人才培养模式发展趋势研究》,《沈阳大学学报》,2011年第3期。

余晓钟、高庆欣:《“一带一路”战略实施过程中的协同创新研究》,《科学管理研究》,2016年第3期。

袁 媛:《中国旅游人才培养模式研究》,中国社会科学院博士学位论文,2013年。

张力跃:《“一带一路”逼迫人才培养变局》,《中国教育报》,2015年8月24日,003版。

张 骥、陈志敏:《“一带一路”倡议的中欧对接:双层欧盟的视角》,《世界经济与政治》,2015年第11期。

张日培:《服务于“一带一路”的语言规划构想》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版),2015年第4期。

张 强:《高校人才培养模式改革新动向》,《北京教育·高教》,2015年第6期。

张永安、尚宇红:《“一带一路”框架下中国-中东欧合作的希望与挑战》,《国际商务研究》,2016年第4期。

赵建中、刘菲菲:《加强语言人才培养服务“一带一路”》,《中国经济时报》,2016年12月6日,007版。

赵世举:《“一带一路”建设的语言需求及服务对策》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版),2015年第4期。

周谷平、阚 阅:《“一带一路”战略的人才支撑与教育路径》,《教育研究》,2015年第10期。

周家伦:《加快人才培养模式改革的若干探索》,《中国高等教育》,2009年第Z1期。

朱 敏:《新型智库人才培养管理创新思考》,《管理世界》,2016年第3期。

Talents Demand and Talent Training Model under the Background of“the Belt and Road”——An Analysis Report Based on Big Data of Cooperation between China and Central and Eastern European Countries

MU Zhengli&LUO Hongling&NAM Yuk Sai&WEIPeiling

(Overseas Education College Of Xiamen University,Xiamen 361102 China)

Since the advocate of“the belt and road initiative”,there has been great progress in policies coordination,facilities connectivity,unimpeded trade,financial integration,and people to people bond among those countries(including 16 Central Eastern European countries)with China along the Belt and Road.On the other hand,along with the accelerating development of the Belt and Road,contacts among governmental departments,enterprises,and private groups become all-dimensional and multitiered.And it iswhen the problem of having enough talents for the development of the Belt and Road comes to prominence.Therefore,this report aims to analyze and assess how we could cultivate and nurture the neededtalents best based on the big data in the perspective of the trading relationship between eastern European countries and China,the developmentof the infrastructure,and the cross-cultural interaction.Suchmacro analysiswill be carried outwith the reference to the way those developed countries like the US,Germany,the European Union,and Singapore adopt to develop their talents.This report proposes a Talent Training Model featuring a three-dimensional framework,namely:institution,level,and methods,which coversmodels for training high-end political talents,synthesizer talents,and pragmatist talents.

The Belt and Road;Central and Eastern Europe;talent trainingmodel;big data

H195

A

2221-9056(2017)07-0869-24

10.14095/j.cnki.oce.2017.07.001

2017-05-08

穆正礼,厦门大学海外教育学院博士生,研究方向为对比语言学、汉语国际推广。Email:muzhengli@126.com罗红玲,厦门大学海外教育学院博士生,研究方向为对外汉语教学与传播。Email:lhl_betty@163.com蓝玉茜,厦门大学海外教育学院博士生,研究方向为语言政策、二语习得、闽粤方言等。Email:evachuinam@gmail.com魏珮玲,厦门大学海外教育学院博士生,台湾师范大学国语中心教师,研究方向为文化教学。Email:penny343@163.com本报告在撰写过程中得到了郑通涛教授、方环海教授、陈荣岚教授等专家学者的大力支持和悉心指导,在此谨致谢忱。感谢《海外华文教育》匿名审稿专家的修改意见,文中错谬之处概由作者负责。