北魏的灭亡与高欢政治军事集团的形成

2017-08-31赵昆生

赵昆生,洪 懿

(重庆师范大学历史与社会学院,重庆 401331)

北魏的灭亡与高欢政治军事集团的形成

赵昆生,洪 懿

(重庆师范大学历史与社会学院,重庆 401331)

六镇起义彻底打乱了北魏政权的统治秩序,王朝名存实亡,多个区域性的军事集团并起。随后,两魏东西并立,又分别被周、齐取代。在这一过程中,出身底层的高欢抓住时机,投身于六镇起义的洪流之中,历经数十年的奋斗,方才另立清河王世子元善见为帝,是为孝静帝,又迁都邺城,另立政权,史称东魏。高欢从一个出身不高的底层小吏变成一代权臣,并专擅东魏朝政四十余年,这一过程全面反映了在北朝后期动荡的社会环境下,一个小人物政治社会化的演变规律和演变动因。

六镇;六镇起义;高欢

一

北魏立国之初,由盛乐(今内蒙古呼和浩特市和林格尔县)迁都平城(今山西大同市),又历经三代帝王努力,由太武帝拓跋焘统一黄河以北地区。在此期间,北魏北边的柔然部乘机崛起,兼并匈奴、高车等族,形成了一个地域广袤的强大政权,史称“其西则焉耆之北,东则朝鲜故地之西,北则渡沙漠,穷瀚海,南则临大碛。”[1](卷196《边防十二》,P5378)柔然的统一和强大,对北魏的北部边疆地区造成了极大的威胁。[2]史载,道武帝拓跋珪曾言:“蠕蠕之人,昔来号为顽嚣,每来抄掠,驾柠牛牵遁……今社仑学中国,立法、置战陈、卒成边害。”[3](卷98《蠕蠕传》,P3251)“蠕蠕”即柔然。为应对柔然的骚扰,北魏开始在平城以北沿边设置军镇,构建防御体系。这些军镇中地位最为重要的就是六镇。孝文帝迁都之前的北魏诸帝对六镇防务极为重视,多次巡幸视察,选拔众多贤明有才之人出镇六镇,这就是《北史·广阳王深传》中所述:“昔皇始以移防为重,盛简亲贤,拥麾作镇,配以高门子弟,以死防遏。”北魏中央对这些出镇六镇的“高门子弟”给予了崇高的待遇,使得“当时人物,忻慕为之。”[3](卷16《魏广阳王建传孙渊附传》,P403)所以,六镇在迁都以前的北魏军事防御体系中具有重要地位,六镇武人集团也是拱卫北魏政权的中坚力量,地位尊崇。而且,在当时的战争环境下,骁勇善战的军人是容易受到人们尊敬的,能够赢得更多的社会声誉,史载:“允父子并以武艺知名,荣素闻之……高祖以其北土之望,尤亲礼之。”[4](卷19《贺拔允传》,P245)这样浓厚的尚武之风,也使得六镇武人集团具有成为当时最强军事集团的实力。

但是,随着487年,臣服于柔然的高车族副伏罗部首领阿伏至罗脱离柔然自立为王以来,威胁北魏边境安全的柔然国国力逐渐衰弱。“蠕蠕分离,国部分散”,[3](卷98《高车传》,P2173)北魏北边的军事压力骤减,六镇在军事意义上的重要性也大为降低,尤其是迁都洛阳之后,新都位于黄河以南地区,有了黄河的保护,六镇拱卫都城的职能也大大降低。正是因为如此,洛阳政府对六镇军将的选拔也不再严格,所派军将贪污残暴,不履行职责,“专擅腴美,瘠土荒畴以给百姓,因此凋敝”。[5](卷41《源贺传子怀附传》,P428)镇民们生活日益困顿,“兵人口暴,率皆饥俭”,[5](卷38《刁雍传》,P588)就是对当时六镇镇民们生活困窘的真实写照。洛阳朝廷甚至还任用一些被贬黜的将领担任镇将,据《魏书·于景传》载:“忠薨后,景为武卫将军。谋废叉,叉黜为征虏将军、怀荒镇将。”[5]六镇开始成为一些被贬谪官员的流放地,宣武之后,更是“边任益轻,唯底滞凡才,出为镇将。”[3](卷16,P403)这样一来,戍守六镇的将士们不仅失去了往日的尊崇地位,还失去了北魏中央政府的关注和重视,甚至还一步步地被排斥出鲜卑贵族的主流社会,沦为了粗鄙的武人。

早在孝文帝改革以前,鲜卑族拓跋氏中就已经出现了“代人诸胄,先无姓族,虽功贤之胤,混然未分,故官远者,位极公卿,其功衰之亲,任居猥任”的情况[5](卷119《官氏志》,P3014),鲜卑族内部已经出现了明显的等级差异,孝文帝迁都洛阳,更加剧了这一等级分化的过程。据《魏书·官氏志》载,当北魏朝廷以“定姓族”的方式确立了洛阳朝中权贵的政治社会地位时,六镇武人集团却被排斥在高品贵族的行列之外。按照孝文帝的最初构想,他是希望在北魏政权内部区分高低贵贱的,虽然也有一些不拘一格的考量,但在这一制度固定下来并发展百年之后,甚至出现了重文轻武、排抑武人的政治趋向。这种政治趋向的出现,正是519年,北魏羽林军暴动的主要原因。据《魏书·张彝传》载,执掌禁军的领军将军张彝上书要求推行“铨别选格,排抑武人,不使预在清品”的政策[5],这一政策的推广,势必会使拥有武人身份的人“为清途所隔”,[3](卷16,P403)而当时在洛阳的武人集团主要是拱卫都城的中央禁军,禁军中又主要以随孝文帝南迁的鲜卑族人为主。这一政策的推行,必然使鲜卑武人集团在政治上被边缘化。

不仅是在洛阳,武人集团被排斥出了权力中心,在平城附近的六镇更是如此。524年,孝明帝在位时,下诏要求:“诸州镇军贯,元非卯配者,悉免为民,镇改为州,依旧立称。”[5](卷9《肃宗纪》,P237)通过这一诏书,武人们的自由民身份被废除,被固定在六镇上,地位进一步降低。虽然迁都洛阳以后,六镇拱卫都城的职能被削弱,但防御柔然入侵的军事职能尚在,洛阳政府也必然会反复强化这一职能,“镇人浮游在外,皆听流兵捉之”。[3](卷16,P403)而且,自文成帝继位以来,北魏已经完成了北方统一,社会进入相对稳定时期,不再需要严刑峻法树立统治权威,洛阳朝廷逐渐把一些本应判死的罪犯改为流放,充作“边戍之兵”,[5](卷41《源贺传》,P430)六镇也就成为了事实上的罪犯流放之地。六镇镇民常年与罪犯为伍,地位进一步下降,长此以往,就出现了“丰沛旧门,仍防边戍……然其往世房分,留居京者,得上品通官;在镇者,便为清途所隔”的情景。[3](卷16,P403)

因此,孝文帝南迁之后,不仅六镇的军事职能减弱,驻守六镇的武人集团地位和待遇也随之下降,还逐渐被洛阳政权边缘化,从而引发了他们的怨恨,加速了他们的离心力,进而爆发了六镇起义,使北魏政权崩溃,走向衰亡。

二

当六镇武人集团的共同利益受到损害时,他们必然会以武力方式进行回应。524年3月,沃野镇高平戍主“率下失和”,[3](卷16,P403)镇民破六韩拔陵杀戍主,首举义旗,“诸镇华夷之民,往往响应。”[6]《梁武帝普通四年》这些原来戍守北魏边疆的中坚力量,在长期不公正的待遇下,先后以武力方式举起反抗大旗。这一时期先后举事的六镇武人,不论是首义的破六韩拔陵,还是继起的杜洛周、鲜于脩礼和葛荣,都是在表达对所遭受的不合理待遇的不满,但因北魏洛阳政权的无能,长期忽视六镇武人,虽在破六韩拔陵举事后有过一些补救措施,但为时已晚,魏代国祚的断送已经不可避免。

这些参与起义的六镇武人,所属部族各不相同。比如,首举义旗的破六韩拔陵是匈奴后裔。[4](卷27《破六韩常传》,P378)葛荣应属贺葛氏,鲜卑族人。杜洛周应是吐斤洛周,据《魏书·官氏志》所述,也是鲜卑族后裔后改姓杜。参与起义的各支义军将领部族出身也不尽相同。鲜于脩礼军中将领,元洪业是北魏宗室,尉灵根,应是尉迟氏,[5](卷58《杨播传弟津附传》,P876)他们都是鲜卑人。虽然这些武人所属部族、出身都不尽相同,但当他们离开故土进入六镇时,旧有的社会关系已经失去,在六镇这个多部族杂居的社会中,地域关系、乡里关系、婚姻关系将成为重构社会关系的主要手段,这些社会关系都是平等关系而非上下依附关系,故而六镇社会中等级意识淡薄。以地域关系为基础,乡里关系为纽带组建军事集团,进行军事活动就成为北朝后期重要的政治现象。高欢在怀朔镇生活时结交的一批好友,刘贵、蔡儁、司马子如等人,就成为他日后政治军事集团的重要组成部分之一。

在六镇起义的洪流中,除了首义者破六韩拔陵,继起的杜洛周、葛荣和鲜于脩礼,还有一位重要人物,即高欢。据《北史》《魏书》《北齐书》所载,高欢出身渤海高氏,是北魏名臣高允的族属。但高欢祖父高谧在世时就因犯法被贬至怀朔镇,高欢出生时,其家已在怀朔生活三代,故有“累世北边,故习其俗”的说法。[4](卷1《神武纪上》,P1)如若按照已经固定下来的“以贵承贵,以贱承贱的人才选拔标准”[5](卷60《韩麒麟传》),高欢实难获得晋升机会,这就决定了他的崛起不能走寻常路。从其行为习性来看,高欢“深沉有大度,轻财重士”,[4](卷1《神武纪上》,P1)这样的气质是具有成为领袖的潜力的,容易吸引到形形色色的人物聚拢到自己身边。这样的朋友关系一般是建立在同一阶层、同一类型的人物之间,高欢在怀朔时期结交的朋友——刘贵、蔡儁、司马子如等,就是同他一样晋升困难,被洛阳政权边缘化了的人物。

高欢与娄氏的婚姻,则是他崛起之路的首次突破。娄氏出生豪族,家境富裕,高欢通过与之结婚,不仅实现了社会阶层的首次上升,“始有马,得给镇为队主”,[4](卷1《神武纪上》,P1)还有了开阔眼界的机会,时常往返于六镇与都城洛阳之间。更重要的是,通过这次婚姻,高欢得以与窦泰、段荣建立关系,凭借婚姻关系进一步扩充自己的实力。而段荣在军中主要负责后勤事务、军需转运,并不具有在乱世中成为一方割据势力领头人的气质。相比于高欢,窦泰在六镇乱时早一步投奔尔朱荣,失去了组建军事集团的契机。因此,二人必然会以高欢为核心,打造权力基础。

这一时期,北魏政权解体,社会动荡,众多割据力量相继出现。一些弱小的势力为了保存实力和进一步发展,会主动依附一些强有力的割据力量,这表现出战乱年代的政治形势,即众多地方势力会为了切身利益和地方安宁,主动投奔一些较大势力,高欢也是如此。

北魏政府依靠柔然大军镇压破六韩拔陵所领义军后,俘获了六镇子弟二十余万人“分散于定、翼、瀛三州就食”。[5](卷58《杨播传弟子昱附传》,P872)根据施和金先生在《北齐地理志》中所述,当时的河北地区包括黄河北岸到长江沿线之间,即殷、定、翼、瀛、相、幽、平、安、营等州[7],高欢应是在这一时期随六镇降户进入河北地区的,在杜洛周、葛荣、尔朱荣之间进行对比,最后选择托庇尔朱荣,结束颠沛流离的生活。高欢的到来,对尔朱荣击败葛荣产生了很大帮助,更因功被授予“第三镇人酋长”,[4](卷1《神武纪上》,P3)地位日益尊崇。尔朱荣甚至说过:“堪代我者唯贺六浑耳”。[4](卷1《神武纪上》,P4)不久之后,高欢再次因功升迁,被任命为晋州刺史,从此走向了开创霸业的实质阶段,后人以晋州为高欢的初起之地,[8](卷1《武帝纪下》,P95)可谓是也。

三

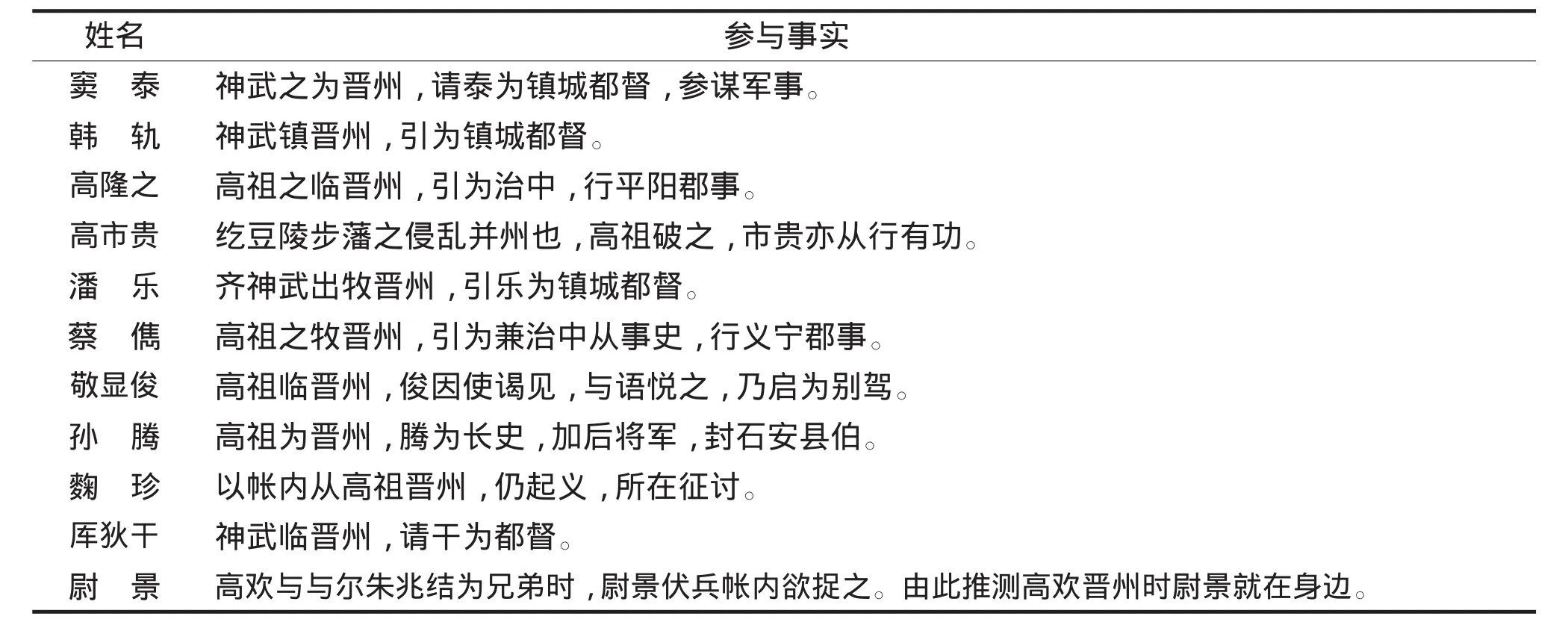

高欢在晋州的经营并没有因尔朱荣被孝庄帝诱杀而中断。尔朱氏余下诸人并不和睦,各自为政。尔朱兆为巩固自己在尔朱氏内部的地位,欲拉拢高欢,仍以他为晋州刺史,加封平阳郡公,继续为尔朱氏把守并州南下关中、洛阳的大门。高欢也借机利用了这份拉拢之意,开始整合尔朱氏内部出身六镇的各个人物,为自立门户做好准备,这也是高欢壮大自身实力的主要方式。现将高欢在晋州时期整合的北镇人物以表格的形式加以说明(表1,以下材料皆来自《北齐书》)。

表1 晋州时期整合北镇人物表

由上表罗列的各个人物可知,高欢在晋州时期已经开始为自立门户作好了准备。他不仅整合了尔朱氏中的诸多北镇人物,还拥有了一批战斗力不俗的军事力量。正是凭此,高欢才与尔朱兆合力打败了起事的纥豆陵步藩,获得了尔朱兆麾下的“三州六镇之人”。[5](卷75《尔朱兆传》,P1663)据王仲荦先生在《东西魏北齐北周侨置六州考略》中的考证,“恒、燕、云三州加上北边六镇,是为三州六镇”,[9](P23-29)六镇中的武川镇人,早已随尔朱天光进入关陇地区,故这批“三州六镇之人”,实则以怀朔镇人为主。他们在尔朱氏帐下饱受虐待,高欢以乡里关系号召,无疑不是拯救了这些处于绝望边缘的人,“兵士们于是莫不皆至”。[4](卷1《神武纪上》,P5)更巧妙的是,高欢利用了他们的恐惧心理,诈称“尔朱兆将以六镇人配契胡为部曲”,[4](卷1《神武纪上》,P5)使这些“三州六镇之人”能奉他为主,助他脱离并州、关中、洛阳三股尔朱氏势力的包围。这些人的加入,为高欢摆脱尔朱氏自立门户增添了砝码。但是,尔朱氏势大,公然举起反抗旗帜是必然不行的,联合反尔朱氏亲孝庄的河北强宗豪族,就成为了高欢的唯一选择。

这一时期的河北地区,生活着许多聚族而居的大家族,像渤海高氏、赵郡李氏、范阳卢氏、博陵崔氏,皆出自于此。这些大家族,面对动荡的社会环境,往往会培植一些私人武装,用以自保。这在社会动荡时期,就会成为暂时的社会秩序整合者和稳定者。高欢顺利东下河北后,有了与当地强宗豪族达成联盟的机会。这时的河北地区,正值刘灵助新败,人心惶惶之际,作为亲孝庄帝的当地豪族势力,尤其是渤海高氏高乾、高昂兄弟而言,高欢东下河北脱离尔朱氏势力范围的行为,是率先向他们抛来的橄榄枝,高乾遂“与封隆之之子子绘俱迎于滏阳。”[3](卷31《高乾传》,P1124)另一支在河北地区有相当实力的豪族——赵郡李氏,也派出成员李元忠,亲赴高欢军营,表达了结盟之意。在获得了有相当实力的两大家族支持后,高欢与河北豪族武装之间的结盟开始形成,随即杀殷州刺史尔朱羽生,立中兴帝元朗,正式与尔朱氏决裂。河北众人闻风而动,纷纷加入高欢阵营。

总之,高欢在创业的过程中,充分利用了身边的有效资源——以朋友、婚姻、乡里、联盟为纽带,组建政治军事集团,这也使得高欢与众多成员之间并不是十分严格的依附关系。当然,这种鲜明的特点对未来的东魏、北齐政权也产生了深远的影响。

[1](唐)杜佑.通典[M].北京:中华书局,1996.

[2]赵云田.北疆通史[M].郑州:中州古籍出版社,2003.

[3](唐)李延寿.北史[M].北京:中华书局,1972.

[4](唐)李百药.北齐书[M].北京:中华书局,1972.

[5](北齐)魏收.魏书[M].北京:中华书局,1972.

[6](宋)司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,2013.

[7]施和金.北齐地理志[M].北京:中华书局,2010.

[8](唐)令狐德棻.周书[M].北京:中华书局,1972.

[9]王仲荦.东西魏北齐北周侨置六州考略[J].文史(第五辑),1978.

The Destruction of the Northern Wei Dynasty and the Formation of the Political and Military Group

ZHAO Kun-sheng,HONG Yi

(School of History and Social Sciences,Chongqing Normal University,Chongqing,401331)

Six town uprising completely disrupted the ruling order of the Northern Wei regime,the dynasty in name only,a number of regional military groups and play.Subsequently,the two Wei paralleled,and were replaced by Zhou,Qi.In this process,Gao Huan seized the opportunity to join the torrent of the six uprising,after decades of struggle,had just set Yuan Shanjian as the emperor,and moved to the city of Ye City,another regime,known as the Eastern Wei.Gao Huan from small official climbed into a governor,and governed in the East and West dynasties for more than forty years,this process fully reflects the late turbulence in the late social environment,a small political evolution of the law and evolution motive.

six towns;six town uprising;Gao Huan

K239

A

〔责任编辑 马志强〕

1674-0882(2017)04-0039-04

2017-04-25

重庆师范大学研究生科研创新项目“东魏北齐的立国进程与北方少数民族的融合”(YKC170271)

赵昆生(1957-),男,河北邢台人,教授,研究方向:魏晋南北朝史;

洪 懿(1987-),女,重庆人,在读硕士,研究方向:魏晋南北朝史。