沟·枪·网

2017-07-26查炜炜

查炜炜

沟

大约1939年夏天,我负三十五岁。

永军奶奶端着装衣服的木盆从坡上下来,穿过一片蝉鸣和几蓬衰草,到小圩旁的大沟捶洗。圩里水早干了坼,放眼望去像个巨大的棋格,散落的河蚌壳龇咧开来,新鲜的蚌肉已被食肉鸟、野畜生掏了干净。仅有一小汪水蓄在圩心的凼里,没有一丝活力。永军奶奶眯缝着眼朝那一掬水眺望了一会儿,一股午后古怪的燥热将她包拢。

大沟的水浅浅地淌着,好事者预料到旱魃终归扑来,率先筑坝挡水。沿沟的村子都构筑,一路下来,泥坝林立,错落有致。永军奶奶斜着身子拾级而下,若从身后看,她是一截截地缩退,最后竟像被沟旁横堤吞下去似的。

永军奶奶蹲在石埠旁,从木盆里抖落出衣服,撂在石板上,没有着急去洗。她抬眼四下张望,由于蹲着的缘故,沟两边横堤愈发显得高峻,恰好制造出獨特的凉意,难得惬意。水面上浮着菱角菜和乌龟草,透着一股儿活泼劲,不像别处的那么蔫头耷脑。

正静默着,年轻的永军奶奶忽听到不远处神椅山下大士阁传来钟声。不晨不昏的,为何响起这突兀的声音?

其实大士阁与永军奶奶之间,隔着开阔的田畈。

1939年夏天,我好朋友刘永军的奶奶就是这样下沟去洗衣裳,我猜测年轻的奶奶从村子里款款走出应该就是上述情景。其实我这样臆断很不靠谱,因为本文中永军奶奶不是主角,甚至本文也没个重要角色,她煞有介事地登场只是按出场顺序,由我传达剩余的叙述罢了。稍后永军奶奶看到的一幕在后几十年里被传扬得神乎其神,我引出永军奶奶只想为这一幕求个明证,好比我在多年后追问老人家,只要将此事开个端,奶奶顿时耳聪目明,神采奕奕,说:“如果不是亲眼所见,哪个会当真呢……”

永军奶奶忆起她将衣服一件件从木盆里抖出来时,听到大士阁传来钟声。不早不晚的,声音当然突兀,与通常庙宇的晨钟暮鼓大相径庭。还有个关键必须提及:蜻蜓。永军奶奶说蜻蜓都渴坏了,贴着水面起落,有些扎进水里,不再起来。拎起衣服捶打时,一棒槌下去就把裹着的蜻蜓砸成肉泥。那天洗衣服费了好一番工夫。

永军奶奶耐心剔除湿衣服里死蜻蜓的时候,从大士阁方向传来“砰砰”的枪声。声音不大,但瘆人。鬼子和二鬼子在乡野里耍威风爱放枪,妇女不好与这帮家伙照面。这一思忖,枪声又起,很近了,她慌里慌张将埠子上的衣服胡乱抟进盆里,嘈杂声仿佛就在沟堤之外。永军奶奶直起腰,却看不到堤外情形,探不到虚实,脚下先软了,瘫坐在地看到她这辈子都难以忘却的场景:有个人从对面横堤上冒出来,冒得突兀,似乎也没停顿,腾地向前跳跃,不管三七二十一。永军奶奶已被枪声吓得不知所措,她还是抽空想:这个人会在沟当中跌下来,被乌龟草、菱角菜、淤泥缠住,再邋里邋遢地挣扎着上岸,肯定很狼狈。她不相信有人能跳过这么宽阔的大沟,好几丈宽阔的大沟!碰巧那一带没有洗衣埠,就没有土台阶,沟崖陡得像墙壁。永军奶奶心想那个人不是被人往死里追,就是发了疯,这样跳大沟在旱季不亚于寻死。想着想着,她就很为这个人担心,眼都闭上了。等睁开眼的时候,她看此人实实在在扑倒在沟渠这边堤上,像捉蚊子的壁虎巴得紧紧的,稳了片刻,便一骨碌滚过横堤,落到干坼的小圩里去了。

永军奶奶觉得他应该是在悬空的某只蜻蜓的背上踏一脚,借了力,才蹦过来的,沟里飞行着多少蜻蜓啊!

半锅烟工夫,几个鬼子带着七八个二鬼子在对面沟堤上团团转。他们忙乱地开枪,动静很大,永军奶奶却没有先前那样慌了。有人瞭瞭她,多数着急过沟,狼狈滚爬过来,吆吆喝喝追过小圩去。

永军爷爷听得老婆这么没边际的讲话,愣不信,在黄昏伙着一拨壮汉赶来大沟边耍。当时落日硕大,红得怕人。四野空旷,几个人看永军奶奶又是起誓又是赌咒,仍不相信被鬼子追撵的人能跃过大沟。

有人蹚水过沟,在对面堤上考察一番,更不信。那边横堤跟田野尚有不小的落差,爬上来都费气力,何况跳。大家都不敢像永军奶奶说的那样跳过来,证明她的话是不可信的,永军爷爷只好臭骂老婆一顿。大家在沟旁闲言碎语一通,很快散了。但是人们返回途中,确实看见一队鬼子和二鬼子沿村前官道往据点赶。有个是沟上七甲里的名叫赵二的二鬼子,刚替小日本没做几天事,也狗仗人势冲他们举枪大骂:妈的个×,什么时候了还在外逛,找死可是?

人们没理赵二,相安无事。大家还是扯跳沟的事,不信也要扯。有人说那人定是被鬼子关在水牢里,趁机逃了去;有人说莫不是四爷的探子?总归是得罪了小日本,好歹要跑个你死我活!但像永军奶奶说的那样跳过沟来,除非他不是人。

永军爷爷说:“大概他会轻功。”

当年秋天,一个江北来走亲的武师听村人这般说,仰仗自己会功夫,模拟着跳沟,从这边向那边,竟也成功了,反过来像传说的那样跳,运了几次气,一次也没成功。最后武师湿漉漉地爬上岸,觍着脸败兴而回。人们究其缘由,发现沟这边的堤埂高于那边堤埂半米有余,功夫好的,或许能趁机跳到对面。从对面跳是直上直跃,间隔又大,跳过来绝无可能。至于永军奶奶说的踩着蜻蜓过来,武师宁死不信。他附着永军爷爷耳朵说:“飞檐走壁我也没见过呢!”

大约1969年,我负五岁,双抢的时候,各路革命人士将已被批斗、游街、突审无数次的七甲里赵二揪到大队部来,责令他把对人民犯下的罪行彻底交待出来。其时赵二已从改造地遣送回来,干瘪成一个小人儿。他说他跟在鬼子后面总开空枪,真没做过伤天害理的事。在暴风骤雨般的呼号声制造的凝重、肃杀的气氛里,赵二嗫嚅着道出一桩新罪行:他伙同一帮鬼子和二鬼子,曾经追杀过铜青贵抗日游击大队大队长孔安林,当时孔大队长过大士阁岗哨遭盘查暴露身份,拔腿就跑,一气跑向小岭后山消遁。

有人上来就扇赵二嘴巴子,避重就轻!老子让你交代的是对人民犯下的罪行……

赵二说你们怎么不信呢?孔大队长跃过小岭村口那一二十米阔的大沟,我跑在最前头,亲眼所见……

他的辩白淹没在众人呼天抢地的口号声里,只有永军奶奶听见了。她相信这个当过二鬼子的家伙的话,她还相信,那个姓孔的新四军大队长是踏着一只蜻蜓的脊背跳过大沟的。

枪

大儿松杰出生的次年,年轻的郎中唐昌年在牛家埠经营的药行“贵和号”将关闭,有搬离的意思。不是因为收入不好,牛家埠一带村子挨村子,人口稠密,岂有不头疼脑热不看个郎中的?也不是医术出了问题,提起唐郎中,牛家埠街上乡下,没有不竖大拇指的。

“不是这不是那,干嘛要搬离,去那人地两疏的江南呢?”隔壁米铺“广济号”老板钱朝山纳闷地看着低头抽烟的唐昌年,连连问。钱朝山问不出名堂,便掀下四块瓦棉帽,兜在指尖不耐烦地旋,急惊风碰着个慢郎中,干着急。

两个好朋友在贵和檐下站立,看上去各怀心思。一缕晨阳绕过屋檐投射过来,半边墙的影子倒在青石板街道上,铺过大半个街面。两人逼仄在墙影里,冻得勾头缩手。大商人汤启保经过时,当他们是在等待冬阳出来,好取些暖。这时节太阳都倨傲得很,不准点拔节,猫在山后面,外头似乎裹一层冰膜。

汤启保很想招呼一声,见他们太古怪,轻轻地从旁边走过。

“日本人要来了!”唐昌年瓮瓮的一句随着香烟烟雾吐出来,含糊不清。

倒着脚暖足的钱朝山翻着眼白抬头朝天空看,好久才侧脸看着唐昌年,悠悠地说:“日本人来了也要吃饭不是?”又补一句:“日本人来了也要看病不是?”

“人家有军医。”唐昌年说。

“我是说中国人,我们!我们不吃饭不看郎中?”钱朝山忿忿地说。

唐昌年终于抬起头,望着钱朝山,迅速喷一口烟雾,扔掉烟屁股,将双手拢进棉袖里,旋又抽出手使劲搓,估计搓热了,又去拽耳垂。钱朝山不明就里,诧异地看着。后来唐昌年反身去卸店门的木板,将写有“左1右1左2右2”等字样的杉木门板靠在向阳的墙面上。此时太阳已映照到牛家埠主街,贵和号学徒大柱牵着蹒跚的婴孩松杰从后堂出来,照例要在街面上走一遭。

腊月二十三,小年,晌午后。

大柱脖上架着小松杰沿街边跑边喊:“不得了啦!不得了啦!”声音尖利,宛若淬过火的烙铁,散发着呛人的气味。街上人不多,临街的门面稀稀落落半开着,有些人跑反去了他乡,留下的,都提心吊胆地过日子,被大柱的叫喊声着实吓了一大跳。大柱讲,他带着松杰沿河岸往水家桥游玩,东边黑下似的,一队人拖得老长。再近一些,看到几个骑马人居队伍中间,打头的扛太阳旗,便一知半解,张皇了。

大柱走后,牛家埠街面上不见半个人影。店门迅疾关了。牛家埠像空的。

人们从门缝、窗格里看到鬼子从水家桥方向进入大街,翻毛皮鞋硌得青石板“哐哐”响。一队百十来号鬼子在晌午的暖阳中堂皇侵入牛家埠。有几个鬼子忽然从队伍中溢出,往几家铺面门板上插几面膏药旗,白底红心,像个大大的“冤”字。人们还离奇地看见汤启保躬着腰,手执一面小膏药旗,走在队伍边,虽低人一等,脸上却泛着莫名的光,喝醉了似的。留仁丹胡子的鬼子头在洋马背上一颠一颠的,仿佛沉浸在回忆里。人们听着这支队伍往前走,觉得他们应该去了汤启保的大院。

气喘甫定的大柱问:“还开店门不?”

师父唐昌年定定地望着他,望得徒弟直发毛。大柱转身去伸伸舌头,去逗松杰玩儿。

广济老板钱朝山被保安队的二鬼子捉去后,鬼子搬走了贵和号大部分药品。鬼子搬药之前,先将广济的米粮弄走了几大车,跟在车队后面呜呜咽咽的朝山老婆被一个矮矬鬼子当胸一脚,踹坐在地。因此,鬼子突然闯入贵和时,唐昌年叮嘱家人别轻举妄动。翻译官简明来意,鬼子们就大大咧咧动起手来。

没有药品的郎中无所谓郎中,贵和真的关门大吉。

钱朝山是在保安队过的年。有人对鬼子告密说他卖的米面去向有问题,保安队便审了他十几天,钱朝山只重复一句话:生意通三江,管他爹和娘!保安队审不出名堂,就放了人。还有人说他钱朝山表兄是商会会长汤启保,鬼子眼下的红人,保安队不见得敢把他怎么样。钱朝山回来不久,就主动供应了一批米给鬼子,还作古正经地参加了鬼子的一个宴会,不久,便穿上一套二鬼子制服,在保安队兼起内勤的差事。

钱朝山没穿制服,出现在贵和正堂。三岁的松杰手拿虎头帽绕柜台跑着玩,见有人来,站定,生生地望着来者。唐昌年正借明瓦的一束天光看书,撩撩眉朝钱朝山看看,没起身。钱朝山掏出几块洋钱,码在桌子上。两人一如既往地闷一会儿,过后,钱朝山说:“都难过,去买些巧食给孩子们吃。”

“不用。”唐昌年放下书,低下头,若有所思。

“嫌?”

“不是。”

“这可是正大光明的钱。我在那儿没做一件亏心事!”

见唐昌年不言语,钱朝山把洋钱推到书本旁,起身朝外走。在门槛边他回过头,说:“那儿缺个管账的,我跟他们说了,也答应了。”钱朝山已走到大门外,转身又說:“有个活路,比硬撑着强。”唐昌年从灰暗的里屋看明亮处的钱朝山毫不费力,钱朝山在阳光下紧绷双眼,他在外面看不清唐昌年。春天的阳光太鲜嫩了,穿透力不强。

鬼子在西汊抓到一名新四军的后两天,钱朝山委托新近做上保安队账房的唐昌年替他去集上采买,自己要领一份出远门的公干。钱朝山把一架钢钢车推到门口,车后架颠着两个大竹筐,是采买的行头。唐昌年笑笑,说:“这玩意儿,我也不会骑呀。”钱朝山拍拍龙头说:“推着也行。”便绕一圈示范。唐昌年试试,不得要领。他对钱朝山说:“别急,我自有办法。”钱朝山便头也不回地走了。

唐昌年望着钱朝山渐行渐远的身影,觉得他很急。

在东头露水集购足了蔬菜和肉膘,唐昌年领着学徒大柱往河埠鱼市去。鱼市落在河埠青石堰上,一字儿排开都是卖鱼的,足有半里地。牛埠河通江,周边渔民捕的鱼都依赖这儿集散,引来的不仅是当地居民,很多鱼贩从很远的马集、水家桥、西汊过来,牛家埠的鱼市很热闹。唐昌年没急着采买,先朝牛埠河看:水流清澈,河面低不出两岸田野多少,船在大片大片翠绿中穿行,蛮好看,若扯上帆,星星点点,更有些动人。河埠下的渔船次第绵延,挨挨挤挤。早晨的炊烟和河面的雾霭相互撩拨,有点像古画上看到的情状。他这样痴痴观望,在大柱看来,师父是在发呆。

集上猛地骚动起来,人群纷纷向两边排挤,空出中间道儿:一队鬼子押着一个人朝河边来。人们不像从前看枪决犯人般吵吵哄哄,出奇得安静。遭罪的人邋里邋遢,横七竖八的眉毛胡子,一只眼肿胀得突兀,分外招摇,双手虽被反剪着却还是高昂着头,看上去像只待飞的鹞子。

鬼子们沿石阶下到河边,唐昌年才看见一艘接应的小火轮泊在货码头旁。

小火轮突突地离岸后,大柱与卖鱼人谈上了买卖。倒是渔民对谈价格不感兴趣,只盯着鬼子抓人的热闹看。唐昌年问:“这鱼到底怎么卖?早卖早开市,别误了生产。”渔民心不在焉地支吾着,唐昌年便觉得此人有点不务正业。

唐昌年俯身看,鱼是好鱼,比别处显得新鲜。他用手在鱼筐里拨拉,要证实浮头与内里的鱼是否都一般新鲜。

“买便买,不好翻的!不一把兜!”对方开了口。“一把兜”意为全部称走。不一把兜?真是个慢性子。唐昌年觉得此人怪,又伸手翻拣,对方拨了他手一下。大柱看不惯,吵起来,人家并不搭理。

唐昌年在另一筐里再翻,对方手也快,又来拨他手。再快,唐昌年还是看见了篮子底下藏有一把驳壳枪。

唐昌年没抬头,撇撇嘴,淡淡地说:“称五十斤大鳊。”唐昌年注意到对方的左手一直是叉着腰的,现在腾出来,麻利地拣鱼称起来,仿佛卖鱼的行家。付钱时,对方轻瞥唐昌年一眼,显得漫不经心。唐昌年吩咐大柱装好鱼,扬长而去。

唐昌年边走边想:是驳壳枪,跟汤启保腰里挂的一样。幸亏自己只是个保安队不穿制服的账房。倘若我折返回身,卖鱼人肯定会消失得无影无踪……他不愿多想,想多了怕节外生枝。

许多人与在家吃晚饭的唐昌年一样(他不在编制,从不在保安队开伙),听见了鬼子据点方向传来的乒里乓啷的枪响。据点里正押着鬼子刚逮到的新四军。唐昌年敢保证,打枪的人中一定有那个卖鱼的老几,他该手执一把驳壳枪,冲在最前面。

1942年春夏之交的一夜,牛家埠的鬼子据点遭袭,死伤一十几,炮楼被炸。好事者翌日去现场看,一座老高的碉堡竟坍塌成瓦砾,焦烟弥漫,一片狼藉。据说,这是江南来的新四军做的。唐昌年和牛家埠的居民都觉得做得漂亮。人们传说,新四军乘了几艘小舢板就渡了江。是夜,五月暴正酣,江潮管涌,白浪滔天……

事件过后三五天,唐昌年携老小家眷正式搬离牛家埠到了江南,距他在保安队谋职糊口算起,约五个半月。

1966年,唐昌年在中医院副院长任上被打成“现行反革命”,有关人士出示的罪证之一就是来自牛家埠的外调证明:唐昌年替伪军做过事。这是事实,五个月零十二天。但没提枪的事。

1967年松杰再见饱受折磨的唐昌年时,发现他满头银霜,哮喘频发,伤痕累累,声音愈发细微,恐怕连自己都听不见。松杰流着泪说:“怎样才能证明您的清白?”

“唯有钱朝山!”唐昌年低低地说,眼中闪过一丝光亮。但只听过钱朝山解放后在沿海某省做县长,再无讯息。

1978年松杰在唐昌年遗像前,代表家属向参加为1969年含冤去世的唐昌年举行的平反追悼大会的各级领导、好友、同事致谢。至动情处,松杰猛然伏地,长哭不起,仍没提枪的事。

1999年正月,地方志和党史工作人员来采写我爷爷唐昌年的事迹,一来二去,我发现他们搜集的关于爷爷的资料挺多,不乏感人事迹。但没有枪的事。

当然,我也没有和他们提枪的事。

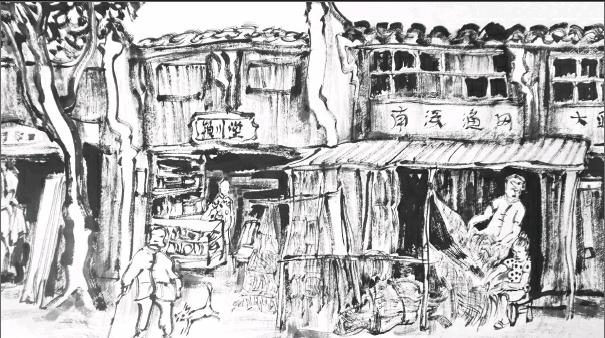

网

南溪镇上“德庆号”掌柜余德庆刚启开一扇店门,彭开武后脚就跟进来,杵在店堂中间。明瓦透进来的亮光打在彭开武的侧脸,看上去就像个二皮脸。余德庆照旧忙着卸门板,眼睛却直逼向对方,眼神里似乎充斥着一丝挑衅。不过他没有开口,等着彭开武说话。彭开武嗫嚅起来,像有所请求又张不开嘴儿,这与他平常做保长和大掌柜的派头大相径庭。后来彭开武干脆也闭了口,只在余德庆店堂的青砖地面上来回踱步,一趟一趟地踱步,到最后反而有些气定神闲的意味。余德庆只顾埋头干手上的活儿,两人像角力,又像在规避什么。

余德庆终于卸完店面门扇,他想咬咬牙再找其他事情做,反正店门一开百事来,杂七杂八的事儿多了去,可毕竟和彭开武极熟悉,生意上又有来往,加之姓彭的时下是南溪街红人儿,继续僵持着不理人,讲不过去。

“坐啊。站客难留。”余德庆这样说,也出于真心。

“嗯。”彭开武坐在木质柜台外靠左边的凳子上,很悠闲地呼啦啦拨动起柜台上一架算盘。他是账房出身,打得一手好算盘。

余德庆心下一紧,暗忖:你想得美。

店门大开,一片光亮灌进来,背朝大街的彭开武看起来明朗了一些。余德庆折身从天井煤炉上拎来烧开的水,托出白瓷杯盏,冲了一杯茶,用指尖推送至彭开武面前。茶杯运行中,白气划落出一道蒙蒙的痕线,仿佛那杯茶不是被推过来,而是像江面小火轮自行开动来的。彭开武扭头朝杯盏点点头,手下的算盘仍拨得脆响。他大清早儿为谁算账呢?糊涂账?

有一小拨兑过鱼的渔民将篾篮歇在门口,跨进德庆号门槛,与余德庆搭话。余德庆挽着头前的人,陪着他们朝货架上各色渔具张望。众人似乎对其中一种网极感兴趣,余德庆顺势攀上小梯将之摘下来展给他们看。余德庆告之此谓“老母猪网”,脚坠沉,网纲浮力却大,张在水里四平八稳,是下江人所创,稀罕着呢!余德庆知道大多数渔民本身就是制网里手,所以他的生意经是专营渔民不屑于自制或难以自制的渔具,还从外地渔区贩一些别致实用的渔具。德庆号能成为同行中的翘楚,诀窍正在于此。几个渔民攒在余德庆周围听他眉飞色舞地讲,对老母猪网产生了浓烈的兴趣。

“不急,先买一架。渔获好,再代为广而告之!”余德慶很为大家着想。带头渔民稍一思忖,恰巧与坐在柜台边的彭开武对上眼,从那眼中看到阴鸷和寒气,想起渔村保长彭开武也是一家渔具店的老板,便一时拿不定主意。破天荒的,彭开武踅身过来,指着渔民手上的网,说:“这网大鱼小鱼通吃,厉害,我店里就没有这种网,稀罕着呢!”

那几个渔民走后,余德庆觉得这单生意做成与彭开武是有关系的,不尴不尬的气氛便有所缓和。他捞起一张圆凳坐在彭开武对面,有一搭没一搭地同彭开武讲话。

“把这网全兑给我,我保证不在南溪街卖。我贩到升金湖那边去。”彭开武抬起头专注地看着余德庆,诚恳地说。

彭开武见余德庆挑着眉只是笑,又坚定地说:“要不然你将进货地讲与我,我进来货仍不在本地卖,保证不影响你余老板的生意。”

“彭老板怎么不理解我呢?店不压新,你无我有,起码你得等我把新品做成旧货,才能开这个口。你这样不是在逼我吗?虽说同行是冤家,我是哪种人你不是不晓得……况且对方只同意德庆号专卖,我也不能毁了人家的规矩,希望你别再没完没了地难为兄弟了!”余德庆委屈地申辩,激动地站起身。

彭开武看余德庆又来为茶盏添水,从壶中冲决而出的沸水在杯中泛起稀松的泡沫,像是一堆废话。

再遇见买过老母猪网的渔民,是几天以后。余德庆在店门口与他搭话,又问老母猪网的收成,对方说好倒是好,就是一网打绝,果真是绝代的网,惹了一些骂名。对方见余德庆一脸错愕,贴近来低语:“彭保长打了招呼,这网还是莫张为好,大鱼小鱼通吃是断绝子孙的活路,长此以往,怕以后没有鱼可捕,不让我们使用这网了。”余德庆觉得彭开武的确可以这样说,但心里却不是个滋味。

过晌午是集市尽散的时刻,余德庆搬张藤椅躺在店门口假寐,初夏的知了已经聒噪得让人烦躁,想到老母猪网的销售拓不开市场,更加心慌意乱。迷迷糊糊就要入梦,却被人推搡,睁眼一看,是张陌生人的脸,嘴角眯着一丝儿笑,正居高临下地俯视他。余德庆一骨碌让座,对方却迈步进了铺子。那人先一圈将店里摆设的货品睃过来,点点头,又摇摇头,不置可否。

“买渔网?”余德庆问。

对方点头。

“生产还是贩卖?”

余德庆问过就有些后悔,看此人白白净净不应是渔民,定是渔具商人,便补道:“零售还是批发?宝号何处?”

“英汇。”来人答。

余德庆想起彭开武说的升金湖,正是英汇镇附近的第一大湖。余德庆顿时来了精神,保不准会是一笔硬实买卖。

客商一屁股蹾在柜台旁凳子上,正是彭开武惯常坐的那一张,说:“我要老母猪网。”

余德庆注视着对方的笑脸,感觉自己脸上也盈出笑意:“当然,当然!”

余德庆将货物打包后,正要命人送到河埠头,对方制止了,旋即从门口闪进一个精干的青年,扛起包裹大步流星而去。客商跟在后头,胶底鞋踏在青石板街面“砉砉”响。突然对方回头要求余德庆再备些货,并约定半月后来取。余德庆望着他们的背影,纳闷那个伙计般的人物是怎么突然冒出来的。

傍晚打烊前彭开武来德庆号,照例坐常坐的凳子,与余德庆不咸不淡地谈话。余德庆照样给他冲茶,照样用指尖推给他,茶水照样像日本鬼子的小火轮一样开到彭开武面前。彭开武只字不提老母猪网,而是谈逸闻谈趣事,谈时局谈国难,谈到兴起,还用手弹琵琶般在柜台上敲,笃定地说日本人必然要亡。余德庆怔怔地望着他,觉得他这样说有点做作,谁不知道跟鬼子来往频繁的除了保安队司令、南溪商会会长之外,不就是他渔村保长彭开武了?

彭开武并没在意余德庆脸上的错愕,满饮了一口茶,跟余德庆打过招呼便往外走。余德庆朝彭开武背影说:“今天升金湖有人过来买了老母猪网。”

彭开武转过身说:“余掌柜终于跟我讲了一回实话。”

余德庆看他走远,忿忿地低语:“我什么时候打了诳语不成?”又想:他彭开武预判鬼子覆灭的依据是什么?他为什么会这样说呢?真是奇怪。

时值民国三十三年初夏,也就是西历一九四四年初夏。

约定的半月后英汇商人并没有来取余德庆囤积好的老母猪网,来的反而是彭开武。彭开武没落座,伫立店堂当间,昂首同余德庆说话。余德庆看明瓦里透下的日光映在彭开武额头,显现出一块明媚区域,大约便是印堂发亮,一副志在必得的样子。彭开武说这批货我要了,他们不会来了。余德庆不作声,也不给彭开武泡茶。彭开武似乎感觉到余德庆的不悦,也不恼,在商言商,撇开人情说话倒可以直讲,省了顾忌。

余德庆到底还是抹不下脸,硬着喉咙接过话头:“不成,答应人的事,不好更改。这你懂。”

彭开武不以为然地说:“我跟你講个事吧,听完后你再掂量。”

余德庆抬起脸,彭开武说大鼓书般讲开来:“离此地百二十里开外有座升金湖,不下几万亩,通江连河,水产极为丰富。”

余德庆说:“这我知道。”

彭开武摆摆手,讲:“昨晚这湖里发生了大事,鬼子的两艘小火轮在水道上被打哑,全军覆没。”

余德庆静默地望着彭开武。

彭开武讲:“鬼子原打算进山扫荡,通畅的水道邪了门,像暗墙般挡住去路。鬼子派人潜水打探,你猜怎么了?”

余德庆摇头。

“两艘小火轮的桨叶被网子绞得死死的,根本不转动。两艘小火轮跟掉魂似的在水面上荡漾,鬼子们干着急。天擦黑,青纱帐里传来了枪声……”

余德庆听得着了迷。

彭开武断喝:“你猜是什么网?”

余德庆警醒:“什么网?”

彭开武:“老母猪网!”

余德庆:“为什么偏是老母猪网?”

彭开武:“鬼子小火轮桨舵深,桨叶宽,老母猪网纲轻脚沉,入水正在小火轮桨舵吃水范围。别的网不是浮鱼网就是底鱼网,根本绞不了小火轮桨舵和桨叶。”

余德庆咝了口气:“这与我何干?”

彭开武乜斜着余德庆,说:“还用问吗?”

余德庆不理解彭开武这番话的用意,不过他觉得要是以此做文章,彭开武没必要在他店里磨叽,可以告发了之,但似乎也不像为了老母猪网的专卖权。

余德庆想着想着就想多了,觉得这事情查起来还真百口难辩。

彭开武又开口:“当初该把此网交给我做。你死犟!”

余德庆琢磨不出彭开武话里的味,但能感觉到责备和无奈。他再看彭开武时,表情里就夹杂着一些敬畏了。

民国三十四年中秋,是余德庆重回南溪镇的日子,距他按彭开武的嘱咐离开南溪镇去后山,整整有一年时间。他一回来便找托付看房的熟人拿钥匙,熟人说锁匙已换过,因为鬼子和二鬼子几度破门而入,将店铺抄了个底朝天。余德庆言谢后,不禁对彭开武的先见之明大为佩服。再询彭开武境况,说胜利日之后再没见过,怕是担心肃奸,隐逸了吧。

一九六〇年代,已担任南溪镇合作化主任的余德庆出差到皖南小县城,看见街道上有几个戴高帽的人在扫地,纸高帽上一律写着“大汉奸某某某”字样。余德庆无意间瞥一眼,觉得有位很像彭开武,擦身过时他压着嗓子喊:“彭开武,彭掌柜?”对方无动于衷。余德庆只好转身走路。走着走着余德庆狡黠地猛转身,便看到了对方躲避的眼神。

余德庆噙着泪一边走一边自言自语:“我不信!”

二〇〇〇年代,某日,一大家子为九十五岁高龄的余德庆做寿,仍在经营渔网生意的小儿子余汉龙在席上接客户的电话,向对方保证:“渔网质量绝对没问题,不要说张鱼,就是张猪都行!”

此话被略微耳背的老爷子听见,他瞅瞅儿子,说:“张猪算什么?我卖过的网子能张船,能张日本鬼子!”

众皆哄笑。老爷子也笑,笑着笑着就笑出了眼泪……