嘉陵江流域(川渝地区)城镇经济联系空间格局演化研究

2017-07-21何博汶杨显明

何博汶,杨显明

(西华师范大学国土资源学院,四川南充637002)

嘉陵江流域(川渝地区)城镇经济联系空间格局演化研究

何博汶,杨显明

(西华师范大学国土资源学院,四川南充637002)

将嘉陵江流域(川渝地区)9个城市作为研究对象,运用时间距离修正后的引力模型,定量分析嘉陵江流域城镇带2005年—2014年10年间空间相互作用的时空演化过程和特征。在此基础上,从城市带综合规模和城市间相互作用倾向两方面展开了对嘉陵江流域城镇带空间相互作用影响因素的分析。结果表明:嘉陵江流域城镇发育水平较低;流域城镇发展空间不均衡,涪江支流流域城市发育程度高于嘉陵江主干流和渠江支流,且这种差异还在不断扩大,流域下游总体较中游城镇发育要好、发展速度要快。近10年重庆在流域中的中心性不断增强,流域城镇体系“中心-亚中心-边缘”结构突出;流域城镇网络空间格局逐步形成。

空间相互作用;引力模型;综合规模;嘉陵江流域

流域经济是以自然河流为基础,以流域内人、财、物资源配置为核心的亚区域和跨区域经济系统。[1]流域经济作为区域经济的重要分支,不仅关系到流域内各区域经济的可持续发展,而且关系到包括流域在内的区域经济可持续发展。[2]嘉陵江是长江上游重要的支流,联系了中国西部的甘、陕、川、渝四个省市,该流域是联系“陆上丝绸之路经济带”和“长江经济带”的重要纽带(图1)。本流域中下游地区的人口、城镇和经济相对集中和发达,是成渝经济区经济发展的重要轴线和支点。继2011年国务院公布《成渝经济区区域规划》后,2016年4月国务院又批复了《成渝城市群发展规划》,明确将成渝城市群定位为引领西部开发开放的国家级城市群。嘉陵江流域川渝段是成渝城市群“一轴两带、双核三区”空间发展格局的重要组成部分,涵盖了嘉陵江主干流城镇带、涪江城镇带和渠江城镇带3个次级城镇带,包括重庆市、广安市、南充市、遂宁市、绵阳市、德阳市、达州市、广元市、巴中市等9个城市。本文所指嘉陵江流域均为嘉陵江流域川渝地区。

基于区域经济和经济地理学科视角,罗君、白永平等采用主成分分析法和空间自相关分析法分析和研究了嘉陵江流域经济发展水平的时空差异特征,认为流域内在地理空间上存在集聚性,基本上形成了“点-轴”式空间结构,并就此分析了流域经济空间分异形成的内外影响因素,提出促进流域经济协调发展的策略。[1]张学斌、石培基等以人均GDP为主要测度指标,运用传统的统计分析方法与GeoDA软件的空间自相关分析相结合,研究结果表明2000年—2007年嘉陵江流域人均GDP的绝对差异不断增大,相对差异逐渐缩小,流域中游地区差异是导致流域经济总体差异的主要原因,提议建立上中游区域增长中心来缩小流域经济差异。[2]翟有龙等分析了嘉陵江流域农业产业化经营的5大前提条件,提出了嘉陵江流域农业产业化经营的系列模式。[3]黄元斌指出嘉陵江流域的产业布局宜采用以重庆为中心,绵阳和南充为极点,沿达成铁路、嘉陵江为轴线的点轴布局、渐进开发模式,有助于嘉陵江流域产业的布局合理化。[4]旅游资源开发与区域发展方面,川渝两地学者就嘉陵江流域旅游资源开发、旅游开发与生态环境保护、旅游对经济发展影响等方面进行了探究。[5-9]有关嘉陵江流域城镇体系空间结构的研究还较少,加强对嘉陵江流域城镇的专题研究,有助于加快成渝经济区和成渝城市群发展、构建川渝地区“多点多极”发展战略,促进西部地区经济发展。

鉴于历史流数据不易获取,本文以市为基本地域单元,重点研究嘉陵江流域川渝段2005年——2014年9个市域城镇空间相互作用及其时空演变,以期为成渝经济区和成渝城市群的发展提供理论支撑。基于数据收集的可得性,分别以 2005年、2010年、2014年作为时间节点。

图1 嘉陵江流域简图

一、研究方法和数据来源

(一)研究方法

关于城市空间联系研究的方法较为成熟,本文采用时间距离修正后的引力模型对嘉陵江流域各城市间的相互作用强度进行测度和研究。[10-11]其表达式为:

式中Tij城市间的相互作用值,Qi、Qj分别为i、j城市的城市综合质量指标;dij2为i、j城市间基于道路网络最短路径的时间距离。

(二)指标设计

1. 城市综合质量指标

城市综合质量指标主要反映一个城市的综合实力水平。为全面反映各城市的综合规模,文章选取嘉陵江流域内9个城市的非农业人口数、地区生产总值、社会消费品零售总额、工业生产总值等四个指标的几何平均值来代表城市的发展规模。城市综合质量指标可表示为:

式中,Q为城市综合规模值,G为城市地区生产总值,P为城市非农业人口数,C为城市社会消费品零售总额,I为城市工业生产总值。

2. 距离指标

嘉陵江流域地形复杂,直线距离指标难以准确测度山地区域城市间的经济联系强度,本文选用城市间最短交通时间来测算区域经济联系强度。考虑到本区域内以公路运输为主、铁路运输为辅的现状,本文以城市间最短公路里程作为城市间最短交通距离。进一步依据中华人民共和国行业标准《公路工程技术》(JTGB01- 2003)》以及嘉陵江流域内的各级道路实际情况,确定各等级公路运行速度:(1)2005年及以前,高速公路运行速度为80km/h、国(省)干道为60km/h,鉴于区域内地形起伏、天气情况和道路弯度等因素导致国道和省道运行速度差异较小,因此将国道和省道的运行速度统一设定为60km/h;(2)2010年、2014年,高速公路运行速度为100km/h、国(省)干道为80km/h;进而计算出城市节点间的最短时间距离。

(三) 数据来源

论文的数据主要从2004年—2014年《四川省统计年鉴》和《重庆市统计年鉴》中获取测度城市综合规模值的各项指标数据,2005年、2010年和2014三个时间节点嘉陵江流域各城市间最短公路交通里程主要来源于《四川重庆及周边地区公路里程地图册》和《中国公路里程地图册》。

二、嘉陵江流域城镇空间相互作用演化特征分析

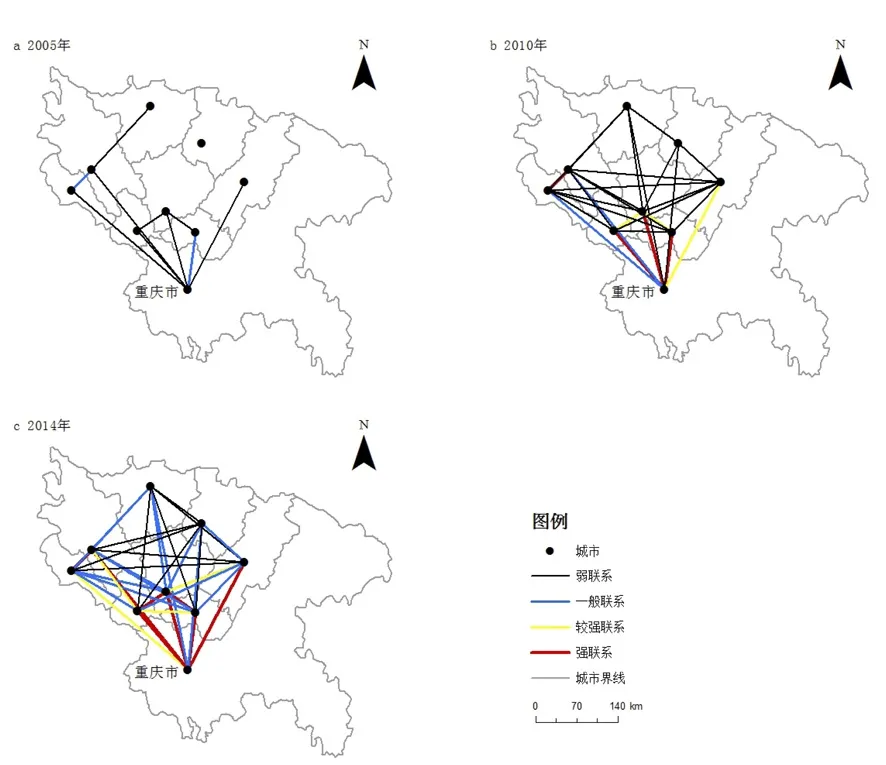

应用上述研究方法对案例区3个研究时点城市空间联系强度进行计算,参照相关研究成果,[12]将嘉陵江城镇带空间相互作用强度值分为 4 个联系等级:强联系(空间相互作用值度>100)、较强联系(空间相互作用值为50—100)、一般联系(空间相互作用值为10—50)和弱联系(空间相互作用值为1—10)。据此绘制2005年、2010年、2014年嘉陵江城镇带空间相互作用网络图(见图2),以此为基础分析嘉陵江流域城市间相互作用的时空演变特征。

图2 嘉陵江流域城市间相互作用强度格局

(一)流域城镇发育水平较低

从2014年嘉陵江流域城镇间经济联系强度来看,嘉陵江流域城镇带空间相互作用总值为3340.1,9个城市间相互联系强度平均值为92.8,有27组城市间的相互作用值低于平均值,仅有1/5的城市经济联系强度等级达到强联系,嘉陵江城镇带城市之间的空间相互作用值分布呈现“金字塔”型。与成渝经济区其它城镇相比较,流域经济发展水平相对落后,城镇经济联系强度偏低。

(二)流域城镇发展空间不均衡

从干、支流角度看,①2005年涪江流域、渠江流域、嘉陵江主干流三条次级城镇带内城镇经济联系强度值由2005年的37.9、1.0、0.2演化为2014年的656.5、68.1、12.6,表明涪江支流流域城市发育程度相对较高,空间经济联系强度较大;干流次之,渠江流域最低,且空间异值性不断增强。从中下游角度看,地处河流中游和下游地区的城市空间作用强度2005年分别为38.6、29.5,2014年演变为732.3、1013.6,表明流域下游城镇较中游城镇发育要好,这种空间差异逐步变大(涪江流域除外)。

(三)流域城镇体系“中心-亚中心-边缘”结构突出

嘉陵江流域首位城市特征突出,重庆与流域其他城市的经济联系强度值远大于其它城市间的联系强度,近10年来重庆对嘉陵江流域城市带相互作用强度的贡献率由2005年的47.8%上升到2014年的56.8%。重庆是流域及西南地区的门户城市、中央直辖城市和国家中心城市,对周边地区的辐射带动能力强。从流域各行政区内部看,地级城市经济发展成为市域经济发展引擎,主导市域经济的发展。整个流域城镇及经济发展表现出显著的“中心-亚中心-边缘”结构特征。

(四)流域城镇网络空间格局逐步形成

1996年重庆直辖后,经济发展势头进一步增强。尤其是进入新世纪后,西部大开发战略加大对西部地区的投入力度,绵阳作为科技城得到快速发展;德阳作为重工业城市,加之靠近成都,经济发展势头强劲。2008年灾后重建对嘉陵江流域城镇社会经济发展注入了新的活力。自2010年开始,“六边形”钻石结构在嘉陵江流域初现,到2014年,流域城镇网络发展格局进一步增强:重庆、广安、南充、遂宁空间强联系形成,“菱形”空间格局进一步强化;成绵德发展轴线实力增强;渝-广-达城镇产业带雏形基本形成。流域城镇、经济网络发展格局逐步形成。

三、流域城镇带空间相互作用特征影响因素分析

从嘉陵江流域城镇带空间相互作用强度的发展程度和时空演化趋势可以看出,城市相互作用强度主要受到城市带综合规模和城市间相互作用倾向两方面的影响。[12]城市带综合规模是城市带经济实力的反映,城市间相互作用倾向代表的是城市与城市间的可达性,主要受交通距离,行政区划,产业条件,文化倾向等方面的影响。[13]

(一)城镇带综合实力因素

1. 流域社会经济发展水平偏低

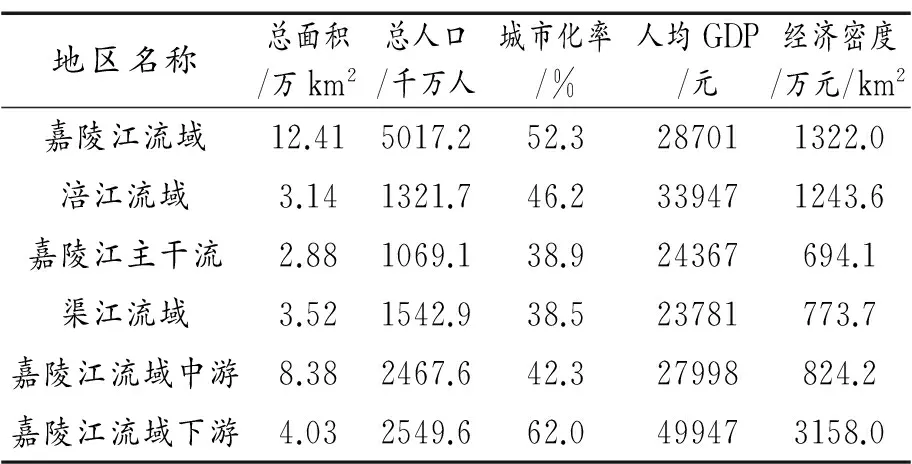

2014年,研究区行政面积12.4万平方公里,人口规模5150.71万人,城镇带内地区生产总值19643.3亿,城镇化率52.3%,与同等人口面积规模的辽中南城市群相比,嘉陵江流域城镇带在地区生产总值和城镇化率指标上存在显著差距,流域整体经济发展水平偏低(见表1)。流域内部差异显著,涪江流域发展水平较高、嘉陵江主干流和渠江流域经济欠发达,城市化水平、人均GDP、地区经济密度的区域差异较大,导致城镇经济空间联系强度较低。

2. 流域城镇体系结构不合理

国家明确“以强化核心城市辐射带动作用和培育发展中小城市为着力点,形成大中小城市和小城镇协调发展的城镇体系”的城镇发展目标,提出将成渝城市群将建设成为具有国际竞争力的国家级城市群。[14]嘉陵江流域现有16座城市,②按照城市规模等级划分标准,除重庆为超大城市外,缺失特大城市和Ⅰ型大城市,中小城市数量分别占37.5%和43.8%,流域城镇等级体系不完整、等级规模畸形,加重了特大城市辐射带动负担。从空间结构看,涪江流域城镇人口占干支流总量的41.2%、中等城市占33.3%、小城市占57.1%,高于嘉陵江主干流和渠江流域。[15]流域中游城市数量总体较小,以中小城市为主;流域下游城镇规模和成熟度均优于流域中游地区。城镇体系中间等级的缺失使得嘉陵江流域一般城市间空间相互作用弱,[16]流域内部城镇分布不均又影响到流域城市相互作用强度的不均衡。

表1 2014年嘉陵江流域内部部分经济指标比较

表2 嘉陵江流域城镇带内部等级结构比较

(二)城市间相互作用倾向因素

1. 交通运输

交通运输是区域城市间相互作用关系的支撑系统,道路等级以及运输效率的提升将影响到城市间空间联系的范围和强度。[17]目前,嘉陵江流域主要城镇间已经初步形成由高速公路、铁路组成的交通网络,为主要城市间资本、人才、资源等要素的交流提供交互通道。同时,交通运输对城市间经济联系方向起着重要的导向作用,[18]嘉陵江流域内形成了纵向沿襄渝铁路、包茂高速、兰海高速、绵渝高速以及横向沿沪蓉高速的城市间空间相互作用带。但嘉陵江流域城镇带与其他经济发达区域相比,交通网络体系还存在诸多问题,比如整体上交通网络分布的不均衡,流域下游城镇间交通通达度远高于中游地区;城市间城际铁路干线较少等。

2. 产业结构

区域城市间存在的资本、技术、人才等资源的互补性与相互关系强度成正相关,[13]区域内产业结构的互补协调是促使区域经济持续、稳定、协调发展的重要条件。受自然历史因素影响,嘉陵江流域城市间产业结构的相似程度较高,产业同构现象明显,如重庆、广安和德阳在十二五期间都将装备制造业确定为主导产业,[19]这种产业格局容易导致城市间产业恶性竞争,不利于区域内相互联系的加强。

3. 行政因素

行政因素在城市空间相互作用过程中具有促进与阻碍两方面作用。嘉陵江流域城镇带由川渝两个省级行政单元构成,自1997年重庆直辖后,政治因素产生的行政壁垒使得川渝两地存在资金、技术和人才等资源的激烈竞争。但同时高层政府的统一政策又促进了跨行政单元的区域合作,如2008年10月,川渝两省市签署《关于深化川渝经济合作框架协议》;2011年5月5日国务院正式批复《成渝经济区区域规划》;2016年3月30日国务院审议通过了《成渝城市群发展规划》。

四、结论及建议

嘉陵江流域城镇带是我国西部成渝城市群的重要组成部分,通过对嘉陵江流域城镇带2005年—2014年这10年间的城市相互作用时空演变分析,可以得出以下结论:(1)流域城镇发育水平较低,城市之间的空间相互作用值分布呈显“金字塔”型。(2)流域城市相互作用强度发展存在较大差异,从干流和支流角度看,涪江支流流域城市发育程度相对较高,空间联系较强;干流次之,渠江流域最差,而且这种差异还在不断扩大;从中下游来看,除涪江支流外,流域下游较中游城镇发育要好、发展速度要快。(3)重庆是嘉陵江流域的引力中心,它们与城市带内其它城市间的相互作用强度普遍较高,流域城镇及经济发展 “中心-亚中心-边缘”结构突出。(4)2005年—2014年这10间嘉陵江流域流域城镇、经济网络发展格局逐步形成。重庆、广安、南充和遂宁间空间联系“菱形”格局进一步强化;成绵德发展轴线实力增强;渝-广-达城镇产业带雏形基本形成。近10年来嘉陵江流域城镇带整体发展取得了长足的进步,但是流域整体综合实力不强,城镇体系不完善,产业结构趋同和行政区划壁垒等因素致使流域内城市间相互作用水平较低,而且整体发展不均衡。

为促进嘉陵江流域整体协调发展,提出以下建议:(1)巩固重庆的辐射中心地位。重庆对嘉陵江流域的经济发展有举足轻重的作用。但其与国内发达地区的长三角、珠三角城市群相比,重庆在经济规模、科技发展水平等方面存在较大差距。而整体上嘉陵江流域内属于经济欠发达区域,加快重庆的极化效应步伐,通过特大城市的经济集聚效应形成“增长极点”,发挥扩散效应带动全流域的社会经济发展。(2)完善嘉陵江流域城镇结构体系。填补城镇体系薄弱环节是本区域城市化战略的重点,从城市综合实力、区位条件、空间均衡等方面看,绵阳和南充处于嘉陵江干支流中游位置和流域主要发展轴线上,可在现有规模基础上将两城市发展成为150万人以上的区域中心城市,发挥其在整个城市体系中承上启下的重要作用。本区域中小城市多但实力弱,可在中游地区发展中小城镇密集带如“南充-西充-蓬安”和“南部-阆中-苍溪”等。(3)推动流域间产业协作。四川盆地作为一个相对完整的地理区域早已存在,自然环境和社会经济条件的相似性,为区域经济协作提供了前提。要实现嘉陵江流域的区域合作,首先要冲破川渝两地间行政区划壁垒的制约,其次从区域整体出发,依据各地区比较优势,确定产业发展方向,在嘉陵江流域内形成分工紧密、配套合理的产业集群。如重庆可依靠经济实力和产业基础,主要发展先进制造业和现代服务业,相邻南充、广安和遂宁等城市可发展相应产业链上游配套产业;绵阳可以借助“科技城”的优势,大力推进电子信息产业基地建设。

注释:

① 从城市等级考虑,干支流不考虑重庆市。

② 嘉陵江流域城镇带包括重庆市、广安市、南充市、遂宁市、绵阳市、德阳市、达州市、广元市、巴中市、华蓥市、阆中市、江油市、绵竹市、广汉市、什邡市、万源市等16座城市。

[1] 罗 君,白永平. 嘉陵江流域经济空间分异研究[J]. 长江流域资源与环境,2010(4):364-369.

[2] 张学斌,石培基,罗 君. 嘉陵江流域经济差异变动的空间分析[J]. 地理与地理信息科学,2010(4):73-77.

[3] 翟有龙. 嘉陵江流域农业产业化经营模式的选择[J]. 经济地理,2004(3):387-390.

[4] 黄元斌. 嘉陵江流域产业布局探究[J]. 西昌学院学报:自然科学版,2007(2):76-79.

[5] 游 勇,文学菊. 嘉陵江流域旅游开发[J]. 山地学报,2004(5):633-636.

[6] 四川省政府参事专题调研组,陈国先. 风景这边独好——关于嘉陵江干流综合旅游资源开发的调研报告[J]. 西华大学学报:哲学社会科学版,2004(5):32-35.

[7] 冯明义,侯万儒. 嘉陵江干流沿岸旅游资源综合开发研究[J]. 西华师范大学学报:自然科学版,2005(4):381-384.

[8] 林永坚,冯明义. 嘉陵江干流生态旅游联动发展研究[J]. 林业科学,2008(1):90-94.

[9] 冯国杰,严贤春,冯明义,李文路. 嘉陵江流域四川段主要旅游景区生态位[J]. 生态学杂志,2013(9):2407-2411.

[10]朱道才,陆 林,晋秀龙,蔡善柱. 基于引力模型的安徽城市空间格局研究[J]. 地理科学,2011(5):551-556.

[11]刘静玉,杨虎乐,宋 琼,范晓霞. 中原经济区城市间相互作用时空格局演变研究[J]. 地理科学,2014(9):1060-1068.

[12]何 胜,唐承丽,周国华. 长江中游城市群空间相互作用研究[J]. 经济地理,2014(4):46-53.

[13]李培祥. 城市与区域相互作用机制研究[J]. 地理科学,2006(2):2136-2143.

[14]国务院关于成渝城市群发展规划的批复[J]. 中华人民共和国国务院公报,2016(12):27-28.

[15]钟海燕. 成渝经济区城市体系优化分析——基于位序规模模型[J]. 地域研究与开发,2014(3):60-63.

[16]任保平. 以西安为中心的关中城市群的结构优化及其方略[J]. 人文地理,2007(5):38-42.

[17]孟德友,陆玉麒. 基于引力模型的江苏区域经济联系强度与方向[J]. 地理科学进展,2009(5):697-704.

[18]邓 翔,蒋坤宏. 加轴线、强纽带、扩网络、充枢纽——对成渝经济区综合交通布局的思考[J]. 经济体制改革,2010(6):138-141.

[19]陈 弥,桑 沧,王如渊,等. 成渝经济区工业主导产业演变规律原因及对策[J]. 西华师范大学学报:自然科学版,2013(4):349-357.

[责任编辑 范 藻]

The Research on Space Changes of City-Village Economy Interaction in Jialing River Basin (Sichuan-Chongqing Section)

HE Bowen, YANG Xianming

(Land Resources School of China West Normal University, Nanchong Sichuan 637000, China)

The paper quantitativly analyzes the spatial evolution process and features of the 9 cities in the Jialing River Basin (Sichuan-Chongqing section) in the 10-year spatial interaction from 2005-2014 by using the modified gravity model of time distance. On the basis, the influential factors of the spatial interaction between the urban and the Jialing River Basin are analyzed from two aspects: the comprehensive scale of the city zone and the interaction tendency of the cities. The results indicate that Jialing River Basin has a low standard of city development level; that the city development is unbalanced in space with the city development level of its tributary basin-Fujiang River Basin higher than those of its main-stem basin and Qujiang River Basin and that this difference is constantly expanding with cities in lower reaches of the basin developing better and faster than those in higher reaches. In the last 10 years, the central nature of basin in Chongqing is continuously enhanced,and city structure of “center-subcentre-margin” was outstanding and the spatial pattern of the basin's citys net is gradually formed in the Jialing River Basin.

spatial interaction; gravity model; comprehensive scale; the Jialing river valley in Sichuan-Chongqing

2017-03-17

西华师范大学大学生科技创新活动项目;西华师范大学创新团队项目(CXTD2014-8)

何博汶(1994—),男,四川营山人。硕士研究生,主要从事人文地理研究。

F127

A

1674-5248(2017)04-0113-06