新闻“把关人”在新舆论场中的存在形式及主体责任

2017-07-17王学锋

□文│王学锋

(作者单位:北京晚报)

2016年4月22日,国家新闻出版广电总局通报了对15家媒体发布虚假失实报道的查办情况,其中,第一次突出强调“网上网下”的同等质量责任,第一次对融合传播中各主体均提出具体处罚意见,第一次将新媒体作为单一主体大规模处罚。

三个“第一次”反映了主管部门对新舆论场中把关缺失问题的关注。某种程度上,这也是对一段时间内存在的“网上网下”两个把关标准的调整。在传统媒体与商业网站泾渭分明的时代,内容把关尚有边界,而在融合发展成为主旋律、新闻流通全媒体化的新舆论场,构建适应全媒体全过程传播新形态的把关体系,已成为实践对理论研究提出的迫切要求。

一、媒体融合对传统把关机制的冲击与解构

从1947年传播学的先驱人物卢因在解释传播者对信息筛选和过滤的过程时提出把关概念,到1950年怀特对“把关先生”的考察研究,再到后来研究者提出的新闻流通模式(麦克内利,1959)、双重把关模式(巴斯,1969)、风筝模式(麦克劳德和查菲,1973),“把关人”的概念在新闻理论研究中不断演进。[1]当前,研究者普遍认为,“把关人”机制在网络冲击下处于弱化和解构过程。在梳理了国内2000年以后发表的与“把关人”理论有关研究后,有学者概括,“大多数论文都指出——新媒体时代,网络把关人的作用在弱化。”[2]网络的去中心化使绝对的“把关人”不复存在,传统把关机制已经无法应对多元、快速、个体的传播。

从对北京地区北京日报社、北京青年报社、新京报社等媒体的调研看,传统把关机制在网络冲击下的弱化和解构主要表现为三个“力不从心”。

1.一次生产模式面对多层级传播的力不从心

过去,内容生产在新闻机构内部走完流程就意味着定型。现在,原创者的发布仅仅是内容传播的第一层级,门户网站转载、客户端转发、微博微信转引,多层级传播同时进行,都在对内容再加工甚至再创作——从最普遍的改写标题到对文章内容“断章取义”,原创者对内容的控制力逐级递减。基于“商业网站不具备新闻采访资质”的逻辑,非原创传播者并不对内容质量负责,许多时候甚至把皮球踢回给原创者,这使内容生产者承担着难以承受之把关责任。

2.单一组织架构面对多元产品的力不从心

传统的把关架构集中体现为单一报纸出版服务的一元化审查。而对北京市主要媒体的统计显示,新闻传播正越来越体现为个体化、作坊式生产,几乎所有媒体都在APP、微博、微信平台创办了大量自媒体产品。以新京报社为例,除了官网、官微外,其“微信公号矩阵”开设了26个公号,覆盖新闻、书评、评论、房产、时尚、汽车、旅游等领域。这些公号的内容发布和运营基本由记者编辑个体负责。面对这种态势,即使有完整把关体系的党报党刊也感受到前所未有的把关压力。

3.线性流程面对同步长尾传播的力不从心

传统的把关流程下,质量责任由记者—版面编辑—责任编辑—主任—分管总编辑逐级传递。新舆论场,这一流程被大大压缩,许多时候是“边审边发”。制度与实践的脱节,已经造成多起严重新闻事故。网络长尾效应更使错误更正愈发困难,以“无跟帖,不新闻”著称的网易新闻为例,“盖楼”是网易新闻跟帖的最大特点,如果某一“楼”出现错误内容,后面的跟帖“楼层”会不断重复这一错误。

上述表现,实质是旧的生产方式不适应新的生产力而出现的自我放逐:新闻组织内部,数字化转型带来了与传统意识形态、生产习惯、业务流程的冲突;新闻组织外部,非机构、去中心化传播对控制性生产模式形成冲击。但这并不意味着新闻把关人的远离,相反,它提出了迫切的现实命题:如何在新舆论场中重新发现并确认关键“把关人”?

二、新舆论场把关人现状:客观存在但缺乏主体意识

媒体融合浪潮中,是否只能在众声喧哗中等待信息的自我管理与去芜存精?新闻把关人还有存在的可能和必要吗?

当前,无论是新闻机构还是商业平台,普遍存在着新舆论场内容不可知、不可控的心态,把关体系变成了“头痛医头,脚痛医脚”的救火队,以删除、撤稿、屏蔽为手段,人们不愿意也“没时间”系统分析新的管理节点,也就一直无法拿出有意义的路线图,结果导致新舆论场中“任何文本都是未定型的、待定的、开放的文本”。[3]

对北京地区主要商业网站、移动平台的调研发现,新舆论场中的把关“关键人”并未远离,相反,传统新闻场里的把关人角色,正披着新的外衣从事着信息筛选、组织工作。

1.门户网站、社交网络:网络编辑、平台编辑

在门户网站、新闻客户端领域,把关人以网络编辑形式出现,包括滚动新闻编辑、专题编辑、首页编辑、值班编辑等。由新浪网开创的网络新闻编辑模式,复制了报纸的模板,不同层级的编辑拥有不同量级的选择权。例如,各网站的“滚动编辑”会在日报电子版更新的时候,把报纸发表的新闻逐条发到网站新闻的二、三级页面,由值班编辑选择重点内容置于新闻首页。海量信息对应的往往是更小的选择权,网络更是如此,“网站即使拥有巨大容量,但每页容量则极其有限,因而也必须组织其内容,形成有用的议程”。[4]

在社交网络领域,把关职能部分让渡给了大V、论坛活跃分子、贴吧吧主,使其成为影子编辑。近年来曝出的百度贴吧“换吧主”风波等事件,就证实了这种权力的存在并且反映出权力背后的商业利益。更关键的置顶、推广、删除等权力,仍然掌握在平台编辑手中。分析社交网络的传播关键词可以看出,平台编辑所做的工作,是让社交平台的内容更加集中而不是个性化,信息在通过“门区”时经过了显著过滤。

2.搜索平台:技术算法+人工推送

在内容搜索领域,一些平台如百度、今日头条等,将部分选择权包装成为技术算法,通过大数据推断内容排序和呈现方式。表面看,这是将权利让渡给网民个体,实际上,今日头条等在推行“用户选择”算法时,仍然通过人工干预、与媒体合作等方式,及时分发编辑所理解的重要新闻。无论是百度还是360,新闻搜索的首页排序仍然由编辑人工调整。作为个案,百度新闻的首页一度频繁出现竞争对手的负面新闻,并且置于显著位置,“百度百家”的内容推送更主要由人工完成而不是算法选择。

3.自媒体:特色的编辑团队

在自媒体领域,把关人同样存在。在国外,自媒体主要体现为网民个体发言工具而不是新闻机构职业行为。而在国内,随着头条号、百度百家、搜狐客户端等商业平台的自媒体化运作,自媒体在事实上变成了大量复制、转发、编辑、评论媒体内容的机制,而不是个体发言工具,同国际上的自媒体定义已经大相径庭。罗振宇主持的《罗辑思维》、高晓松主持的《晓说》以及网红视频等,实质仍然是“脱口秀”节目,团队关键人是作为节目选题策划、内容组织和包装中枢的编辑人,他有时是主持人,有时另有其人,和电视节目的制作方式并无本质区别。这些变相的自媒体,为了吸引注意力和点击量,大打擦边球,甚至产生“明褒实贬”“借古讽今”“顾左右而言他”等手法,成了新闻质量重灾区。而在其中发挥关键作用的,正是自媒体编辑团队。

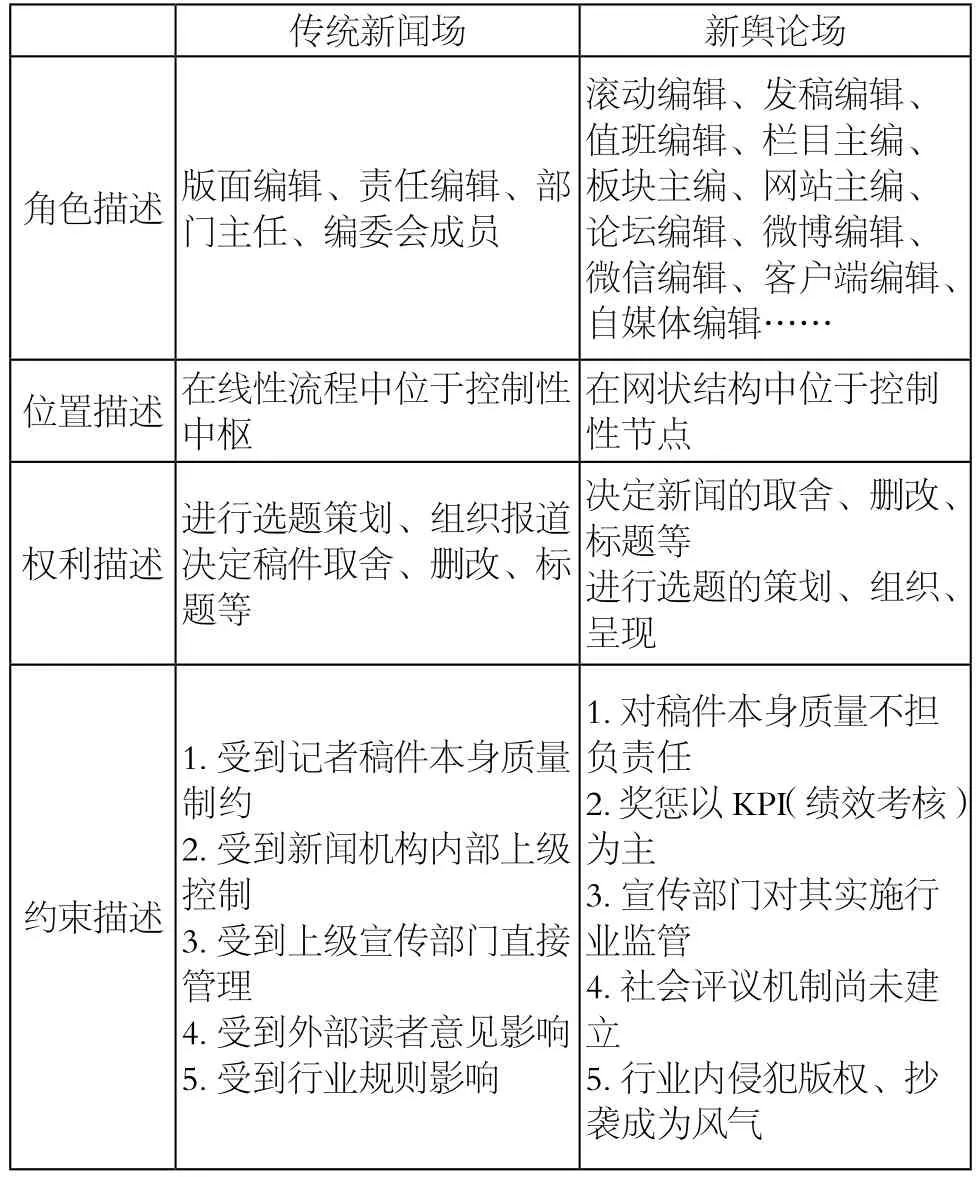

表1 关键把关人在传统新闻场和新舆论场中责权利对比

基于上面的分析,可以看出:以编辑为主要代表的新闻把关人在新舆论场中不但没有消失,反而权力更大,约束更少。这种不受约束的编辑权,集中体现在商业平台普遍采用的事后纠错模式上。为了避免主动承担核查责任,商业平台往往将质量管理责任强行从编辑责任中分离,只有在外部力量如监管部门提出明确意见时,才通过删稿、删帖方式进行处理,而不是在转发、分发前进行质量预审。负责质量管理的员工,更被公司视为不产生效益的边缘人。

某种程度上,不承认新舆论场中把关人的主体责任而只“享受”其权利,是过去一段时间内商业网站、平台发展的“红利”。现在,是消除这种红利的时候了。

三、新舆论场把关主体的三次“跳跃”

基于以上分析,我们认为,把关人并未远离,也不应被弱化,随着媒体融合成为共识,需要围绕这些客观存在的“关键人”,强化其主体意识,建设网状把关人体系。我们可以形象地称之为把关人在新舆论场的三次跳跃。

1.从新闻机构向商业平台的跳跃

为了改变新闻流通中编辑权利大责任少的现状,需要明确规定“谁发稿谁负责”的规则,推行总编辑负责制,强化编辑在传播中的自我审查和交叉审查,使编辑成为质量把关的首要责任人,而不是把发稿权和监控权分离成内容和监控两个部门,造成质量管理团队“低人一等”的处境。

更重要的是从外部强力推动商业平台的自我把关意识,完善内容产品备案制和稿件来源白名单制。根据北京市互联网信息办公室2013年的不完全统计,全国性移动新闻客户端约2000款左右,“正常更新的近1000款传播新闻资讯的客户端中,具备新闻资质的不超过30%”。针对自媒体产品不断推陈出新的现实,登记备案制度全面推广势在必行。

2.从自我审查向融合核查的跳跃

调研发现,作为典型新闻机构,报纸仍然是新舆论场中多数内容的源头。在千人千面的分众传播中,只有实现稿件源头质量控制才能保证下游分发有序进行。而在现行转载机制下,原创新闻的质量差错在多次传播中始终无法改正,并经常因复制粘贴产生新的差错。同时,对版权的忽视经常使原创者的权益痕迹荡然无存。因此,需要特别强调对知识产权的保护,努力将版权保护规则渗透到互联网为代表的新闻流通各环节。有专家已经明确提出,现行《著作权法》第5条、第22条中关于时事新闻不适用于著作权法,以及政治、经济、宗教问题的时事性文章可以进行合理使用的内容,“在新媒体、自媒体飞速发展、媒体日益融合的全媒体时代,难以适应全媒体时代所提出的现实要求”。[5]事实上,绝大多数新闻都是作品,应当受到著作权法的保护。

专业新闻机构更应成为新舆论场中的核查者。新闻生产、传播与消费处于同一舆论场后,新闻把关已成为没有句号的进行时。能够担当核查角色的,首先是专业新闻机构。例如,新华社对2016年春节期间网上流传的“东北地区农村礼崩乐坏”消息的调查,就发生在虚假新闻传播进程中,有效阻断了其链条。现在的问题是,由于担心在新舆论场失语,“鼠群效应”迫使专业机构在事实未获完整澄清时纷纷发声,甚至成为虚假内容推手。对此,中国人民大学新闻学院执行院长郭庆光认为,建立专业自信是基本前提,“自媒体不断在暴露自身的弱点和局限,一旦这些局限暴露清晰,专业媒体就会得到社会更多认可。传统专业媒体需要转型,转型后的新型专业媒体,依然会是社会信息系统中的正规军和主流。”[6]坚守职业新闻底线,有效参与新舆论场的新闻“确证”,将是决定专业媒体未来的重要方向。

3.从用户自发把关向社会自觉把关的跳跃

职业“公众把关组织”将成为新舆论场的重要把关力量。有研究者在讨论微博把关问题时即提出,受众大量参与到信息的把关过程中后,出现了受众充当信息传播“把关人”的现象。[7]目前来看,用户把关主要处于自发状态,尚未形成有效的社会化把关体系。对此,一方面,要加快职业社会把关组织的建设。如美国“事实核查”项目提出的“真实性测量仪”体系,对产生轰动效应的已传播事实进行真实性评级;或通过监测工具,抓取社交平台上广泛传播的图片、文字和视频,检查历史记录和地理位置等,推断其内容可靠程度。在国内,中国记协系统成立的新闻道德委员会、网络管理部门推行的新闻评议会等方式,也都在尝试构建净化机制,但公众参与度仍显不够。比较而言,北京等地近年来推广的“网络联合辟谣平台”模式,吸纳了大量社会组织,把关效果更为明显。另一方面,传播者要借助新技术主动接受社会把关。调研发现,腾讯微信推行举报模式后谣言、流言大量减少,这说明“在现有的微信业务传播机制下,用户的举报是应对谣言传播最有效、最直接的方式。”。[8]一些媒体如《北京晨报》近年来尝试了“开放的编前会”,报道刊发前邀请网民通过网络平台参与编前会,对内容提前把关。国外一些社区媒体的做法更为成熟,英国和美国的社区新闻机构会在网站上定期公布拟采写报道的题目,供关心该议题的社会人士提出意见建议,将受众直接引入选题把关流程。

四、结语

总之,从单向传播、线性管理的传统新闻场,到所有人对所有人的新舆论场,我们既不能丧失新闻把关的信心和底线,又必须通过新闻管理机制改革与新媒介环境下“把关”的新情况、新阶段、新演变相互的关照,梳理出贯穿新闻流通全过程的把关路线图。

长期来看,大众传播中的把关应该是新闻媒介建构社会现实的整个过程,而不仅仅是一系列的“进”或“出”的选择。[9]新舆论场的新闻把关有待于公众新闻素养的提升,只有民众作为最有力的把关人完成了历史性的跳跃后,才能说媒体融合发展在中国有了坚实基础。

注释:

[1]鲁曙明,洪俊浩.西方人文社科前沿述评:传播学[M].北京:中国人民大学出版社,2007

[2]王乐萍,陈磊.国内关于“把关人”理论的研究综述[J].新闻世界,2014(4):205

[3]段永朝.传受合一:媒体融合的思想基石[J].新闻爱好者,2015(7):12-19.

[4][美]马克斯韦尔·麦库姆斯.议程设置:大众媒介与舆论[M].郭镇之,徐培喜译.北京:北京大学出版社,2008:19

[5]孙昊亮.全媒体时代新闻的著作权问题[J].知识产权,2015(11):91

[6]郭庆光.专业自信:新闻教育创新的基本前提[N].中国社会科学报,2015-11-05

[7]靖鸣,臧波.微博对把关人理论的解构及其对大众传播的影响[J].新闻与传播研究,2013(2):55-69

[8]李茂,任立军.首都微信治理体系的建构与对策.首都互联网发展报告[M].北京:人民出版社,2016:1

[9][ 美 ]Shoemaker,P.,Eichholz,M.,Kim,E.,& Wrigley,B. Individual and Routine Forces in Gatekeeping[J].Journalism and Mass Communication Quarterly,2001(2):233-246