人类学的东北研究如何展开

2017-07-01吴世旭沈阳师范大学社会学学院辽宁沈阳110034

吴世旭(沈阳师范大学社会学学院,辽宁 沈阳 110034)

【辨风正俗】

人类学的东北研究如何展开

吴世旭

(沈阳师范大学社会学学院,辽宁 沈阳 110034)

本文在研究的意义、基础和内容这三个层面上,对人类学东北研究如何展开做出初步的总体性思考,认为人类学东北研究的意义在于完善人类学中国研究的理论建构,为东北社会发展提供理论养分与实践策略;人类学东北研究的基础是在总体上对以往研究进行回顾与批评,具备对田野工作和历史文献加以结合的意识与能力;人类学东北研究的主要内容是民族志研究和专题研究。

人类学;东北研究;文明

由于特定的历史原因,在人类学中国研究的历史中,基于东北的地方经验展开的研究并不多见,更未形成诸如东南研究或西南研究那样的学术区*王铭铭先生曾对这两个学术区做过界定与比较分析,他把学术区定义为“被本地、外地、外国学者研究过,而形成某种学术遗产和学术风格的区域”,认为东南区与西南区原本都有汉人社会研究和族群研究研究,但在20世纪下半页出现了分化,形成了东南区侧重汉人社会研究、西南区侧重族群研究的分立格局,从而导致研究者忽视了两地内部及两地之间的关系的研究;并指出为深化两个学术区的研究,有必要促成一个“东西结合”的学术范式,通过历史文明、政治文化、帝国宇宙观诸方面的研究,展开“关系结构”的社会科学思考(参见王铭铭.东南与西南——寻找“学术区”之间的纽带.社会学研究,2008年第4期)。。这对于人类学中国研究的深入与东北社会乃至中国社会的发展而言,都不能不说是一种缺憾。因此,本文试图在研究的意义、基础和内容这三个层面上,对人类学东北研究如何展开做一个初步的总体性思考,希望能够起到抛砖引玉的作用,并以此推动人类学东北研究的发展。

一、人类学东北研究的意义

为什么要做人类学的东北研究,是首先应该明确的问题。对此,一方面需要将之放入到总体人类学和人类学中国研究的关系中理解其理论意义;另一方面则需要将之置于人类学研究与中国社会发展的关系中理解其现实意义。

(一)人类学东北研究的理论意义

人类学的基本追求在于,在多样性的世界中,通过对特定社会与文化的研究,达到对总体的人的理解。中国有着悠久的文明史,与作为传统人类学研究对象的无文字社会大不相同。正是在这种意义上,现代人类学鼻祖马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)曾经对人类学的中国研究充满期待[1],弗里德曼(Maurice Freedman)也曾在著名的“马林诺夫斯基纪念讲座”上讲述“社会人类学的中国时代”[2]。实际上,在人类学中国研究“异域星火”“黄金时代”“海外典范”和“全面复兴”的每一个时期中*与常见的以国别为单位撰写的人类学史相比,围绕研究对象或研究区域来撰写人类学史更为重要。人类学的中国研究大体上经历了1860-1920年代的异域星火、1930-1940年代的黄金时代、1950-1970年代的海外典范和1980年代至今的全面复兴这几个时期,异域星火时期的代表人物是高延( Jakob de Groot) 、鸟居龙藏( Torii Ryuzo) 、葛兰言( Marcel Granet)和史禄国( Sergei Mikhailovich Shirokogoroff),黄金时代是本土人类学兴盛的时期并形成了以吴文藻为导师的“北派”和以蔡元培为领导的“南派”,海外典范时期的代表人物是弗里德曼与施坚雅(William Skinner),全面复兴时期本土人类学再度兴起并与异域人类学者存在广泛的交流(参见吴世旭.人类学中国研究的历史脉络.文化学刊,2014年2期)。,都有在总体人类学中占有一席之地的著述,而真正对后者的发展有所贡献的,则是那些深刻地理解统一性与多样性之辩证关系的研究。只有将中国还原到多样化的世界体系中,并认识到中国在这个体系中的独特性,才能彰显其研究的价值和意义。在现代世界体系形成之前的漫长历史中,中国本身就构成了一个与之不同的“天下体系”,这意味着仅仅在现代民族国家的意义上来理解作为人类学研究对象的中国,是远远不够的。在多样性的世界中,作为一个整体的中国无疑具有牢固的内在统一性,同时,在中国内部又有着与统一性存在辩证关系的多样性,这与中国有着悠久的文明史紧密相关。因此,很多学者清醒地认识到,中国是与诸如非洲、南美洲社会等传统人类学研究对象大为不同的复杂文明社会,甚至有学者认为中国构成了一个“超社会体系”[3]。

中国内部的多样性有诸多体现,其中最为明显的便是地区的差异。和所有其他中国的地区一样,东北不仅仅具有地理与行政上的意涵,更重要的是,它具有历史与文化的根源,是中国文明在空间上的一种地方化表现。但是,人类学的东北研究并不能简单地理解为通过东北透视整体中国,而是应将其作为人类学中国研究的有机成分,因为中国文明与其地方化表现之间的关系并非是简单的投射关系,也是不简单的机械组合关系,而是一种有机的“混融”关系。因此,人类学东北研究的理论意义在于,弥补人类学中国研究由于地区不平衡所造成的理论缺憾,在完善其理论建构的同时,对总体人类学的一般理论形成挑战。

(二)人类学东北研究的现实意义

人类学东北研究的现实意义在于为当地社会发展提供理论养分与实践策略,这与人类学中国研究的现实意义是一致的。后者对中国社会的发展曾经做出重要贡献,尤其是“黄金时代”本土人类学的中国研究。人类学传入中国本身便是以救亡图存为目的的“西学东渐”的组成部分,而“黄金时代”的本土人类学者则无不胸怀学术救国的伟大抱负,并深刻地体现在其具体的研究之中。比如,“北派”的中国研究以村落为起点,对中国的经济、政治与社会结构乃至整体格局做出了深入的探讨,对中国社会的发展提供了丰厚的理论滋养和有效的实践策略,其中,费孝通先生的江村经济、中国绅士和中国民族多元一体格局研究是最具代表性的。

东北在中国的历史中扮演着至关重要的角色,新中国成立后,主要体现为对中国工业发展做出了巨大贡献。但是,近几十年来,东北社会却被如何振兴老工业基地的问题所困扰。实际上,这个问题并非是一个简单的经济复兴的问题,而是东北整体社会发展的一个组成部分,与东北的地理位置、历史进程、社会结构、文化观念以及民族构成等存在着内在的关联关系。人类学研究的整体观取向尤为注重在关系体系中探究社会的内在逻辑,因此,人类学的东北研究有能力并且应该为东北社会乃至中国社会的协调发展贡献自己的力量。

二、人类学东北研究的基础

明确意义是展开研究的前提和动力,而夯实基础则是其重要保障。对于人类学的东北研究来说,除了作为基本要件的研究机构和研究团队亟待建设外,尚需在总体上对以往研究进行回顾与批评,同时需要具备对田野工作和历史文献加以结合的意识与能力,这是在具体的层次上展开人类学东北研究应该做的最基本的学术工作。

(一)以往研究的回顾与批评

十九世纪末以来,在为数不多的人类学东北研究中,鸟居龙藏、史禄国、凌纯声和阎云翔的研究是最有代表性的。

鸟居龙藏是最早对东北进行研究的人类学者,其研究的特点表现为,基于走马观花式的实地调查,对东北的历史、语言、宗教和习俗进行百科全书式的综合研究。从1895年开始,这位自称“半辈子时间都花在了满蒙地区”[4]的人类学家先后在东北进行了十余次的实地调查,并著有《东北亚搜访记》《从人类学及民族学看东北亚》《辽代画像石墓》和《黑龙江和萨哈林岛北部》等大量相关著述。尽管鸟居龙藏的东北研究或多或少地受到殖民主义的影响,在理论上也并无太大的建树,但作为人类学东北研究的拓荒者,他对东北的研究却因特定的历史状况而具有不可替代的民族志价值。遗憾的是,鸟居龙藏的东北研究著述只有一小部分被翻译成中文,而关于其东北研究的整体性述评也付之阙如。因此,如何在批判地利用鸟居龙藏的民族志记述的基础上,探寻东北研究的主题甚至从中挖掘理论建构的潜能,值得从事东北研究的人类学者深思熟虑。

相对于鸟居龙藏,史禄国的东北研究在民族志记述方面更为深入,尤为重要的是,他基于这些民族志而建构的族体(ethnos)理论,至今仍在整体人类学中有着广泛的影响。作为世界公认的通古斯研究大家,史禄国从1912年开始就在西伯利亚和中国东北进行实地调查,并先后出版了《满族的社会组织》《通古斯人的社会组织》和《通古斯人的心智复合体》等著作。他的理论特点在于对体质人类学和社会文化人类学进行了很好的结合,费孝通认为“他在理论上的贡献也许就在把生物现象接上社会和文化现象,突破人类的精神领域,再从宗教信仰进入现在所谓意识形态和精神境界……正因为他把人类作为自然界演化过程中出现的一个阶段,我时常感觉到他的眼光是一直看到后人类的时期”[5]。史禄国从1922年一直到去世都在中国生活并从事研究,但他的研究却迟迟没有得到本土人类学者应有的重视,其最重要的著作至今仍无中译本。因此,如何在深入理解其理论体系的基础上,通过对不同理论的比较来审视史禄国的研究及其贡献,并从中吸取理论养分,应该成为人类学东北研究的基本要务之一。

凌纯声是本土人类学家中最早进行东北研究的,也是早期本土人类学的代表人物。他曾经留学法国,并师从法国人类学之父莫斯(Marcel Mauss)。1930年,他和商承祖在松花江下游对赫哲族进行了为期三个月的实地调查,被认为是“中国第一次正式的科学民族田野调查”[6]。这次田野调查的研究报告《松花江下游的赫哲族》于1934年出版,堪称人类学中国研究的经典之作。凌纯声结合历史文献和田野工作,对赫哲族的历史源流进行了细致的考证,对其与周边民族的关系进行了深入的论述,并分别从物质、精神、家庭和社会四个方面对赫哲族的社会与文化做出了详细的描述,同时也对赫哲族的语言和民间故事加以专门的整理与记述。对于凌纯声的赫哲族研究,以往的评价主要集中于其学术史上的开创性意义,但仅就研究本身来说,其学术价值在于对中国社会之独特性的关照,主要表现在对民族关系和历史文献的重视,而这恰恰是能够对马林诺夫斯基式的经典民族志有所超越的根基所在。本土人类学早期的经典之作以东北为经验对象,本身就是一件十分耐人寻味的事情,而凌纯声所开创的族群研究及其对人类学与中国传统学术的结合,是留给后辈学者最大的学术遗产。

阎云翔是人类学中国研究全面复兴以来少有的通过东北的地方经验展开研究的人类学者之一。他在方法上继承了“北派”社区研究的传统,关注的问题则既有在人类学传统占据重要地位的礼物问题,也有人类学中新兴的情感问题。黑龙江的下岬村是阎云翔长期从事田野工作的地点,对礼物与情感的研究便是基于从这个小村落中获得的经验素材,其代表作为《礼物的流动》和《私人生活的变革》。尽管他的研究延伸了整体人类学的相关理论探讨,并对当代中国的社会与文化抱有现实的关怀,但对东北社会自身的特性及其与整体中国之间的关系却没有加以足够的重视。阎云翔的东北研究只是人类学中国研究“村庄窥视法”的一种延续,只是在东北做人类学研究,而非严格意义上的人类学东北研究。尽管如此,作为一种经典方法,通过村落来展开论述仍然是人类学东北研究不可或缺的组成部分。

上述研究在某种意义上都具有类似于范式的特征,在总体上对这些“范式”下的各种研究进行学术史的回顾与批评,通过对不同学术背景、研究取向以及理论观点等的交互参证,汲取其中的学术养分,进而拓展学术思考的空间,甚至提出值得深入探讨的研究主题,是人类学东北研究得以展开的基本途径之一。

(二)田野工作和历史文献的结合

作为人类学者的成丁礼,在诸如社区这样的小地方进行田野工作,对现代人类学的形成起到至关重要的作用,至今仍然是人类学最基本的研究方法。但是,对于中国这样具有文字与文明传统的社会来说,历史文献对于人类学研究的重要性并不亚于田野工作,而且只有将田野工作与历史文献有机地结合起来,才能更好地发挥各自的效力。这种结合并不是简单的叠加,而是一种“你中有我、我中有你”的互融互惠。

一方面,在中国进行人类学的田野工作,除了实地的参与观察,还应包括对特定社区诸如族谱、碑文、契约等地方文献的搜集。这些地方文献具有双重意涵,它们本身就是当地社会与文化生活的有机组成部分,是当地社会与文化的直观体现,同时也代表了当地人对自身社会与文化的理解。这意味着格尔兹(Clifford Geertz)所说的“解释解释的解释”在中国是可以通过对地方文献的解释来实现的,不必仅仅依赖于民族志方法中的“深描”。更为重要的是,对这种地方文献进行解析,不仅有助于增进对当地社会与文化的理解,同时也可以为拓展田野工作的深度与广度提供线索。

另一方面,在超社区的层次上,诸如方志等历史文献同样具有双重意涵,只不过这种双重性已经不再仅仅是简单的实在与体现、实践与理解的关系了,而是上与下、内与外相互交错的复杂结构关系的外在表现。在传统中国的方志制作过程中,大都有采风的传统,尽管这种采风与人类学的田野工作无法相提并论,但在注重经验与实证这一点上,二者还是有相通之处的。在这个意义上,熟悉历史文献之后再进入田野,可以弥补田野工作的空间局限性所造成的缺陷,不必单纯依赖多点民族志;也可以补足田野工作的时间局限性,不必仅仅经由神话或仪式来回溯历史。

田野中有文献,文献中也有田野,这是中国社会的独特性的一种表现。因此,对于人类学的中国研究来说,必须认识到中国社会相对于无文字社会所具有的复杂性,而中国式的田野工作能够超越经典民族志方法之处,恰恰就在于如何把田野作业和历史文献完美地结合起来。这对于人类学的东北研究同样适用,而且在凌纯声的研究中已经有所体现。虽然东北的历史文献相对匮乏,但反过来也凸显出其重要性。具备结合田野工作和历史文献的意识与能力,应该成为从事东北研究的人类学者最基本的学术素养。

三、人类学东北研究的内容

以具体的研究内容充实自身,是人类学东北研究的核心所在,也是实现自身价值的根本。以认知与理解为目的的民族志研究和以分析或解释为目的的专题研究,是所有人类学研究的主要内容,人类学的东北研究同样需要从这两方面展开。

(一)民族志研究

民族志研究是指通过长时间的田野工作,深入理解特定的社会与文化,然后撰写以事实描述为主的人类学作品。民族志研究是人类学整体观的体现,后者认为社会或文化是一个有机的整体,对其中任何一个要素或现象的理解都离不开对与之相关的其他要素或现象的理解。作为现代人类学形成的标志,民族志研究构成了人类学研究的核心内容,也是进一步展开专题研究的根基。

由于中国社会相对于无文字社会的复杂性,其民族志的研究可以在不同的层次上展开。对人类学的东北研究来说,如下几种民族志研究有助于对东北社会整体的理解。

第一,村落民族志。通过村落来理解中国的乡土社会,是人类学中国研究“黄金时代”的主流,也是“北派”导师吴文藻先生所构思的社区研究法的具体表现。村落民族志的优点是能够更全面而深入地理解一个小地方的社会与文化。乡土社会仅仅是东北社会的局部,是中原文明在历史过程中不断延伸与潜移默化的后果。因此,东北村落民族志的研究应该在深刻理解“局部即整体”的条件下继承社区研究法[7],并通过多点民族志的研究来呈现东北乡村社会的空间格局,进而探究其形成与发展的历史过程,确证其在整个东北社会中的文化意义与历史地位。

第二,城镇民族志。相对于村落,城镇在东北的历史中扮演着更为重要的角色,也是东北社会得以形成的核心要素。传统的城与镇更明显地体现出中原文明播化的历史过程以及其中的冲突与互动,而近代城市的形成与发展则伴随着更加错综复杂的文明进程。因此,东北城镇民族志的研究,不仅应该重视对传统的山城、市镇、军镇与都城的研究,更应该重视现代城市的研究。城镇民族志不能简单地理解为在城镇中做社区研究,而是应该通过包括社区研究在内的不同的研究方式,达到对特定城镇的整体性理解。东北城镇的多样性使之在整体上无法构成一个均质的社会空间,更像是由于人物交通和族群互动在历史中形成的具有中间性的纵横交错的线条。如何在深入理解特定城镇的条件下,把这些线条清晰地勾勒出来,应该成为东北城镇民族志研究的重心。

第三,区域民族志。乡村和城镇对于东北社会而言都是相对晚出的存在形态,至今亦非东北社会的全部。以区域为单位展开民族志研究可以突破村落民族志与城镇民族志的局限,在更具延展性的时空中理解东北的社会与文化。区域民族志并不一定要求区域具有社会与文化的同质性,反倒是异质性较高的区域更具有民族志研究的价值,这恰恰是区域民族志较上述两种民族志最大的优势所在。根据不同的标准,可以划定不同的区域来展开民族志的研究,比如,以山水为限,可以做黑龙江或辽河的流域民族志,也可以做医巫闾山或长白山的山地民族志;以历史地理为准,可以做辽东或辽西的政区民族志;以生计方式为据,可以做特定的游牧区或渔猎区的民族志,等等。

对于人类学的东北研究来说,如果村落民族志和城镇民族志构成了点和线,那么,区域民族志则构成了面,同时,各自的研究都有在历史向度上加以延伸的必要与可能,因而这三种民族志研究的结合会更有效地增进对东北社会整体的理解。在具体操作的层面上,村落民族志的研究适合以个体为单位来展开,而城镇民族志和区域民族志的研究则需要团体协作甚至多学科的合作。

(二)专题研究

结合人类学的传统研究领域和东北的地方经验,如下专题应该引起人类学东北研究的重视,在每一个专题领域中,都有值得深入探讨的研究对象与主题。

第一,物质文化研究。物质文化的研究不仅可以从物的角度来探究特定社会与文化的内在精神,而且可以在历史的向度上追溯其发展的过程与机制。石棚文化、红山文化、辽墓辽塔、清代皇宫等是东北历史中最重要的物质遗存,尽管考古学与博物馆学对它们的研究已经颇为深入,但如何从人类学的角度重新思考这些物质遗存的社会生命与文化意义,并从中探索相应的研究主题,是人类学东北研究的核心内容之一。另外,东北农耕、渔猎与游牧文化中的器具以及东北近代工业文化中的机器与相关工具,也构成了东北物质文化的重要组成部分,它们有的已经逐渐从现实生活中消失,应该在保护与记录的层面上加以重视,并围绕技术与文明等主题对之进行深入的研究。

第二,族群研究。东北是汉族、满族、蒙古族、朝鲜族、鄂伦春族、鄂温克族、锡伯族、赫哲族等多民族聚居的地方,单独对其中特定民族的历史与文化进行的历史学与民族学研究,已经成果颇丰。人类学的东北研究应该重视史禄国通古斯研究的理论遗产,同时围绕族群互动、族群认同等主题和总体人类学的族群研究展开理论对话。其中,曾在东北社会历史进程中扮演重要角色的满汉关系,尤其值得重视。应该看到不管是“汉化论”还是“满洲特性论”都有自身的缺陷,如何将满汉关系还原到“中华民族的多元一体格局”形成的历史过程中加以思考[8],应该成为人类学解决这个理论争议的基本思路。另外,族群迁移与跨界民族也是不可忽视的研究主题,中国在东北亚面对及可能面临的问题与此紧密相关。

第三,政治研究。汉代的郡县制度、唐代的羁縻制度、元代的行省制度、明代的都司卫所制度和清代的将军制度构成了东北政治史的主线。历史学的相关研究更侧重宏大叙事,很少在微观的层面上探究特定政治制度的结构意义与运作机制。对东北社会进行政治人类学的研究,应该继承本土人类学早期的边政研究,同时借鉴地缘政治学的理论成果,将东北置于中国整体的政治结构和东北亚的政治体系中加以思考。诸如唐王东征和清帝东巡这样的历史事件、卫所制与八旗制这样的制度形式乃至近代的外来殖民与侵略,都是人类学东北研究据以充实自身的重要主题。在具体的研究过程中,除了利用正史、方志等传统史料外,还应注重对民间传说等的口头资料的运用与解析,注重对相关历史地点与景观的实地调查,注重对政治仪式等历史细节的重构与分析。

第四,经济研究。农耕、渔猎与游牧是东北历史与社会中最主要的生计方式,边疆市场与边境贸易是其最具特色的经济活动,工业经济则是近代以来东北经济的主体。通过对不同的生计方式和经济活动及其相关制度进行分析,在借鉴世界政治经济体系论的同时,反思费孝通、施坚雅等人的中国经济研究和拉铁摩尔(Owen Lattimore)、巴菲尔德(Thomas Barfield)等人的亚洲内陆边疆研究,应该成为人类学东北经济研究的重要内容与学术追求。明清时期的马市交易、皮毛贸易以及近代以来的工业经济,可以作为其中的核心主题,工业经济的研究尤其值得重视。

第五,艺术研究。子弟书、二人转、皮影戏、单鼓和东北大鼓等是最具地方特色的东北民间艺术,其中有的因过度商业化已经与其原生态的形式相差甚远,有的则因缺乏生存的土壤而濒临灭绝。人类学不应局限于对这些民间艺术的表现形式进行探讨,而是应该将其还原到具体生活的场景中和东北社会与文化的情境中加以研究,并在历史的脉络中追溯不同艺术形式的生命史。

除了上述五个主要专题领域,诸如亲属关系、宗教信仰等人类学传统研究领域,也可以为人类学东北研究提供充实自身内容的不同主题。必须说明的是,研究领域的划分仅仅是出于工具性的需要,实际上不同的研究领域之间并非截然分立,而是存在着千丝万缕的关联关系,应该在这种关系中不断加深对特定主题的研究。

四、结论

人类学的中国研究已有百余年的历史,也造就出一些具有世界声誉的学术作品。但是,对于整体人类学而言,中国经验所蕴含的理论空间并未得到充分的挖掘,东北研究在人类学中国研究中的缺位,便是其中表现之一。因此,思考如何基于东北的地方经验来展开人类学的研究,显得尤为必要。

基于前文所述,展开人类学的东北研究,应该明确其意义在于完善人类学中国研究的理论建构,为东北社会发展提供理论养分与实践策略;其基础是在总体上对以往研究进行回顾与批评,具备对田野工作和历史文献加以结合的意识与能力;其内容是民族志研究和专题研究。

[1]马林诺夫斯基.序//费孝通.江村经济——中国农民的生活[A].北京:商务印书馆,2001[1938].

[2]Maurice Freedman. A Chinese Phase in Social Anthropology. in British Journal of Sociology[J],1963,(1)

[3]王铭铭.超社会体系:文明与中国[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015.

[4]田畑久夫.鸟居龙藏的满蒙调查:根据调查记录分析[J].文化学刊,2014,(4).

[5]费孝通.人不知而不愠[J].读书,1994,(4).

[6]李亦园.科学民族田野调查的开创者:凌纯声先生的民族学[J].当代,1998,(15).

[7]王铭铭.局部作为整体——从一个案例看社区研究的视野拓展[J].社会学研究,2016,(4).

[8]费孝通.中华民族的多元一体格局[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1989,(4).

【责任编辑:董丽娟】

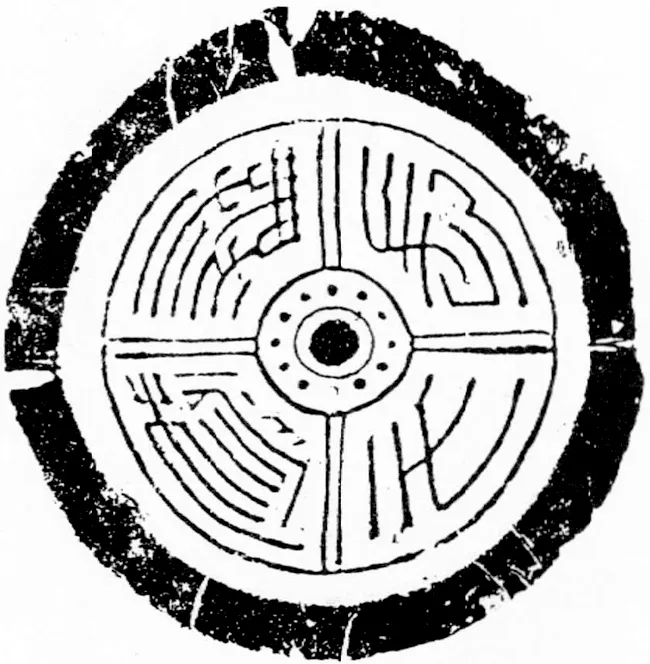

汉 长生无极

2017-02-22

吴世旭(1975-),男,辽宁瓦房店人,副教授,主要从事社会人类学与人文地理学研究。

C912

A

1673-7725(2017)06-0049-07