何澹、陈百朋、林应辰、潘桧在嘉定《龙泉县志》(1209)编撰中的作用——从香菇栽培185字之专业特性和时代印记加以辨析

2017-06-19张寿橙

张寿橙

何澹、陈百朋、林应辰、潘桧在嘉定《龙泉县志》(1209)编撰中的作用——从香菇栽培185字之专业特性和时代印记加以辨析

张寿橙

(浙江省龙泉市,323700)

辨析南宋嘉定二年(1209)《龙泉县志》所载香菇砍花栽培185字之专业特性和时代印记,指出该185字非一般人所能完成。由于菇山术语所限,史料多有误传,陈百朋之说缺少更多的史料佐证。力证唯何澹为185字之作者,指出何澹在嘉定《龙泉县志》中发挥主导作用。

龙泉县志;编纂者;何澹;陈百朋;林应辰;潘桧

南宋嘉定二年(1209)《龙泉县志》之纂修者,乾隆二十七年《龙泉县志》明确标定为何澹,但在不同史料和一些学者中还有陈百朋、林应辰、潘桧之说。究属何人?本文拟从该志所载香菇砍花栽培185字之专业特性和时代印记加以辨析。

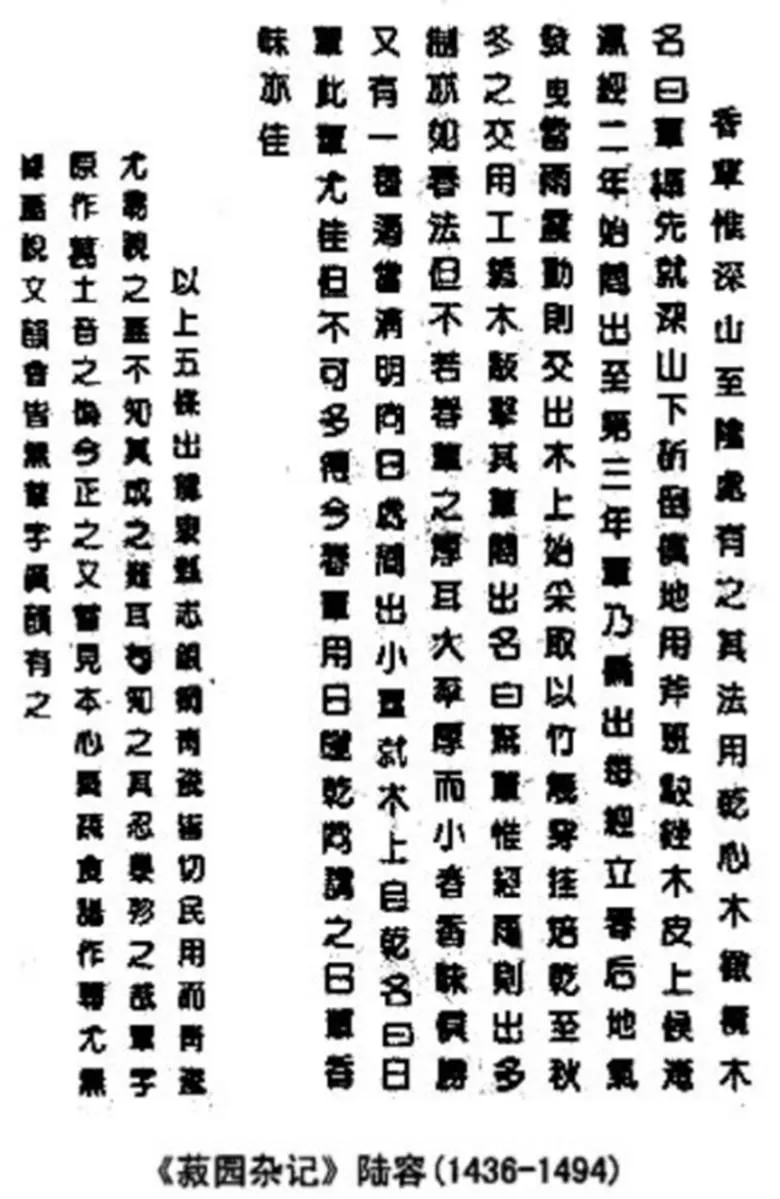

“香蕈,惟深山至陰之处有之。其法,用乾心木、橄榄木、名曰蕈樼,先就深山下斫倒僕地,用斧班铰剉木皮上,候淹濕,經二年始間出,至第三年,蕈乃偏出。每經立春後,地氣發洩,雷雨震動,則交出木上,始採取,以竹篾穿掛,焙乾。至秋冬之交,再用工徧木敲撃,其蕈間出,名曰驚蕈。惟經雨則出多,所製亦如春法,但不若春蕈之厚耳。大率厚而小者,香味俱勝。又有一種適當清明向日處間出小蕈,就木上自乾,名曰日蕈,此蕈尤佳,但不可多得。今春蕈用日曬乾,同謂之日蕈,香味亦佳。”

砍花法栽培香菇是龙泉、庆元、景宁三县菇民独有,流行我国1 800多年,地跨长江南北13省区的栽培技术。嘉定《龙泉县志》所记185字(图1),几与我国上世纪80年代之同类砍花法水平相同,说明宋代香菇栽培已完全成熟。特别是宋之后,国内外所有香菇史料包括地方志,在栽培学上再没有出现如该185字之精准者,这185字如果用空前绝后加以形容,也不为过。

1 185字非一般人所能完成

自西晋以来,可知的砍花栽培史料有50余种,由于菇民严守技术秘密,转载何澹之香菇栽培185字,个别字有所改动,所有史料只是局部或部分地描述,不少史料以讹传讹,更不可信,唯有何澹这185字,可谓字字精准,直至新中国成立前,无一人可与之媲美。这185字的特点抑或说难点之处是,(1)大量使用菇山方言:如绝对保密的树种名称乾心木、橄榄木、樼、焙乾、日蕈等;(2)写出了菇山关键操作技术:如“斫倒僕地”的伐木方式,其中“僕地”是强调菇木触地吸水以调节水分的绝密技术;(3)砍花、溜花的手法:“用斧班铰剉木皮上”;(4)“惊蕈”及其工具和轻重、方法等写得恰如其分。

没有上过菇山,亲眼反复观察乃至亲身实践;没有与菇民以方言术语乃至“山寮白”的密切交流,没有深厚的文字表述功底和对菌物的认知,根本写不出这样的文字。这185字,从文字表述和栽培技艺以及机理上找不出任何破绽与错误,800年前,要写出一篇让今人倾倒的专业性极强的文章,这是难能可贵的。

图1 《菽园杂记》陆容(1436—1494)

2 菇山术语所限,史料多有误传

鉴于中国香菇是当时龙庆景菇民这一特别贫弱的群体,为在严酷的环境中谋求生存而形成的特殊技艺,严格保密,“传媳不传女”,甚至在菇山上只准以“山寮白”流行,非菇民连一句话也听不懂。所以,自何澹185字之后,所有相关史料,包括地方志,特别是涉及砍花栽培的,无一完整或真实。举例说,庆元县9万人口,菇民占6万,1673年(康熙11年)《庆元县志》载:“惟木有梧桐杨柳松柏杉榅冬青之类,惟药有茯岑,惟货有葶麻桐油蜂蜜香蕈青瓷之类。”此处未列一香菇栽培树种,这既是为了防止泄密,保护菇农利益,也是为避免引起菇民之反对。1924年,龙泉大赛叶耀庭所写《菇业备要》一书,即因写了19个树种而被全书烧毁。但是也有人认为:《菽园杂记》所引《龙泉县志》香蕈等内容来自明正统《龙泉县志》,尤其陈士瑜先生对发源地和嘉定《龙泉县志》是否存在香菇栽培185字,发表过不同的意见。这使他在香菇栽培史的解释上造成许多矛盾[1],陈士瑜先生这些观点由于在多种刊物转载,且在全国多处菌类文化展馆展出,实际上肯定了一个虚假的“明正统《龙泉县志》”而否定了南宋嘉定《龙泉县志》,也否定了何澹香菇185字,更否定了香菇栽培的1 800年历史。

陈士瑜先生是著名菌史学者,从1986年我与他在西安会议见面以后,由于命运相同,成为了好友,他还来过我龙泉的家。他对史藉研究很深,但他是湖北人,不了解菇民,未上过菇山,听不懂“山寮白”,凡涉及香菇史料,他只能按文解义,多受原作误导,乃至得出中国香菇有安微,浙江天台、仙居,龙、庆、景等三个发源地的结论;他还认为历史上曾出现香菇“埋土法”的栽培等,便是受到诸多史料特别是王祯《菌子》一文“以土复压之”的影响,其实这在菇山上是根本不存在,也不可能存在的,因为“复压”是即使有土也不敢为之的绝对错误的做法。我和他讨论后,在2004年8月第五届中国香菇文化节(庆元)香菇产业发展研讨会《论文集》上与吴学谦共同发表的“中国香菇栽培技术的变革与发展”一文中,陈先生已完全认同宋嘉定《龙泉县志》何澹香菇185字的观点。至此,我们两个同龄老头的争论总算有了完满的结果。

3 唯何澹为185字之作者

其一,何澹(1146—1219)龙泉上村,今兰渠乡豫章村人,十八岁入太学,乾道二年(1166)进士及笫,历任礼部侍郎、谏议大夫等职。何澹初为孝宗小学教授,继为宁宗教授,可谓二朝帝师。据1994《龙泉县志》载:“何澹奉祠闲居故乡近七年,未忘乡土建设。修撰《龙泉县志》,开龙泉地方志之先河。”由于何澹家族世代所居之豫章村与菇民区不过数里,现在还同为兰巨乡。时豫章村亦为欧江上游水上木船通达庆元曹岭,下至龙泉、丽水、温州之乡村仃靠地,菇民往返县城必经之要道。何澹既重农桑,对龙泉之最重要物产——且事关宫廷佳肴之香菇及其栽培方法,一定会予以高度关注。

其二,何澹特具对菌类规律的见解。他在转载于乾隆《龙泉县志》上《崇因蔫福禅院金光明阁记》一文,写了木材经雪霜风雨而为菌类腐解受损的过程。这种见地便是他对菌蕈繁殖的科学认识,这篇文章是无可非议的历史见证。在800年前的宋代,在区区龙庆景山区,有此等深刻见解之学者,更无二人[2]。

笫三,“何澹奉祠闲居故乡近七年” ,有充分时间了解熟悉菇民的生存与生产,写出如此宝贵的文章。

笫四,何澹之后,尽管中日香菇史上还出现过许多重要的文字记载。如与何澹差不多同时代的台州陈耆卿《赤城志》(1223),被誉为“第一部菌学辞典”的仙居陈仁玉《菌谱》(1245),比何澹晚104年的王祯农书《菌子》(1313)151个字,甚至明、清、民国时期龙、庆、景三县方志和相关书籍、记事等,均未出现有如何澹185字对香菇栽培描述之精确无误者[2]。

4 陈百朋之说缺少更多的史料佐证

河北大学宋史研究中心王菱菱教授在“明代陆容《菽园杂记》所引《龙泉县志》的作者及时代——兼论宋代铜矿的开采冶炼技术”一文论证明代人陆容的《菽园杂记》中有五条引自《龙泉县志》的记载,记录了采银、采铜、青瓷、韶粉(铅粉)、香蕈等生产及生长情况。不少学者往往视其为明代的材料而加以引证,本文即是对《龙泉县志》的作者及写作时代的考证,同时利用其中的采铜记载对宋代铜矿的开采冶炼技术进行论述,认定所引用系宋嘉定《龙泉县志》。对该志的作者,王菱菱教授引明代的《嘉靖浙江通志》记载:“宋人陈百朋著有包括《龙泉志》在内的《括苍续志》《嘉志》《绍定青田志》《嘉泰括苍志略》《缙云志》等多部南宋处州地区的州县志。”[3]

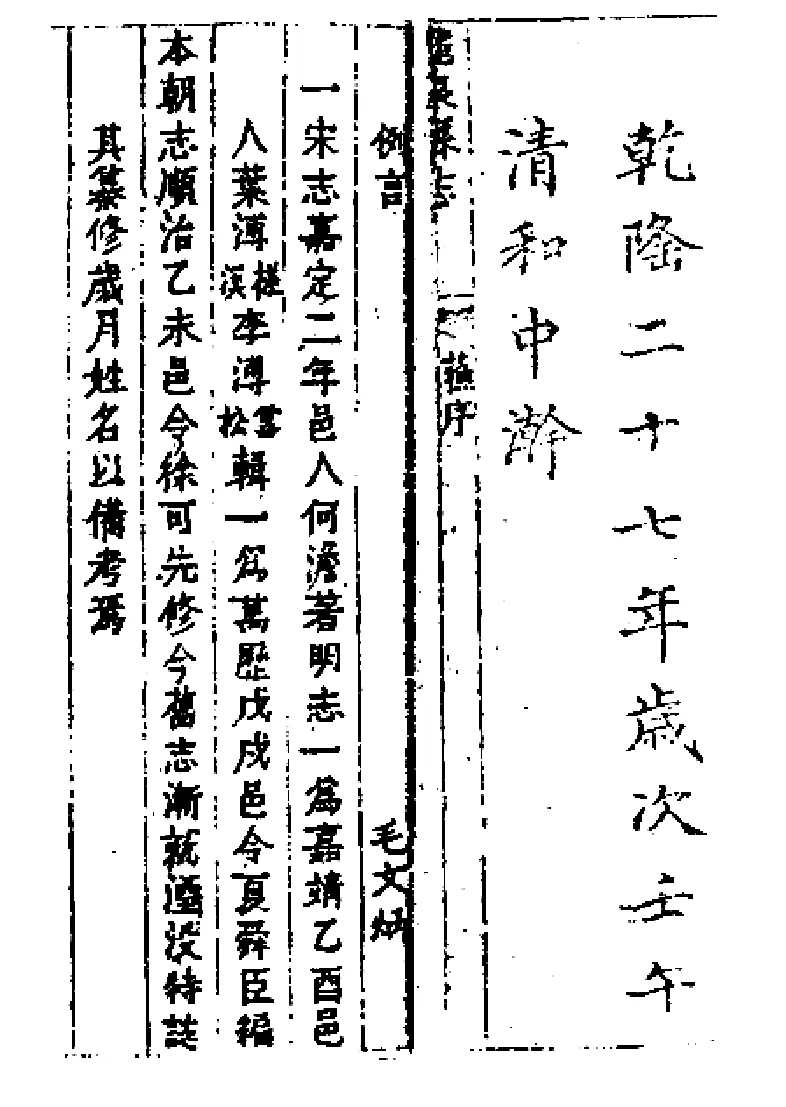

乾隆二十七年(1762)沈光厚纂《龙泉县志》(图2),在例言中明确写明嘉定志作者为何谵。

“宋志嘉定二年邑人何澹著明志一为嘉靖乙酉/邑人叶溥李溥辑一为万历戊戌邑令夏舜臣编/本朝志顺治乙未邑令徐可先修今旧志就湮没特志/其纂修岁月姓名以备考焉。”直至1994年林世荣主编《龙泉县志》都未对陈百朋著有《龙泉志》予以置评,完全否定了陈百朋曾经介入嘉定《龙泉县志》编撰之说。陈百朋身为一个方志作家,身在丽水,往返龙庆景菇民区数百里之遥,“龙泉——二浙之穹处也……水行败舟,陆则折轴”,更不具备对185字的写作条件。在没有进一步的史料佐证之前,《嘉靖浙江通志》陈百朋“著有《龙泉志》”一说,只能说是一种误传。从嘉定志上香菇185字写作之特点与难点,更可辨析陈百朋既非该志之作者,更非185字之作者。

图2 沈光厚纂《龙泉县志》乾隆二十七年

5 何澹在嘉定《龙泉县志》中发挥主导作用

明成化二十四年(1484)《处州府志》有载:“嘉定二年修龙泉县志 时知县林应辰编参政何澹序云:郡国有志邑宰始于成周大司徒职方氏皆掌焉其嚴且详如是今天下郡邑皆有之往往详论郡而略于邑邑有人民社稷与其山川所宜风物所尚人物所出顾略焉可乎略其小者可也壮者可乎邑之隶栝苍者七而龙泉为壮旧志踈略十遗七八漫不可考林君应辰与邑丞潘君桧病焉约以公余力加会稡潘君旁搜博取逾年将就秩满不得竟以授林君芟烦撮要订讹补漏且择邑之士尽其力之所至编为六卷书始吿備会林君亦迫替嘱余为序使来者有考余谓二君子既相与善治其邑又能排倥偬以成其邑之志以遗后人且使其邑之增重岂刀笔吏之所能辨。”

此外,宋晞先生在《明成化处州府志纂修考——兼论处州府志暨处属各县志之纂修与流传》一文 “编为六卷”之后,还有“明正德年间曾修《龙泉县志》”一句[4]。这样就出现了明正统(1443—1449)和明正德(1506—1524)二部龙泉县志。对此,亦是查无实据,只能认为是历史上某些作者之讹传或笔误,更何况称龙泉者尚有贵州及江西二地。贵川康熙《龙泉县志》还于1965重印。

而邓小南《何澹与南宋何氏家族》一文,认为“潘桧是《龙泉县志》的实际纂修者”[5]。

对于成化《处州府志》所提林应辰为主编,邓小南先生主张潘桧为主编事,为什么未被乾隆二十七年(1762)沈光厚纂《龙泉县志》所采用,而定何澹为著者呢?我们认为:林应辰与潘桧、何澹三人,应为嘉定龙泉志的共同作者,同时亦“择邑之士尽其力之所至”,说明是一部汇集各方的集体创作。究竟谁在这本志书中起主要作用呢?原志在乾隆前即已失传,后来人只能推理。林应辰及潘桧是生病或任满而恭请何澹继续完成该志的创作、修筛、定稿,其中何澹写了多少,做了多少工作,只有龙泉当地、当时之学者最清楚。如今所知香菇之185字,唯何澹方能写就。林应辰为平阳麻步人,潘桧为永嘉昆阳人,这些地方虽同为浙江,与龙泉相距却达五百里,浙南山区,方言十方复杂,十里不同腔,平阳县人口百万,曾闹一笑话:新中国初期一次县里开干部大会,一个县有四种腔调的干部上台发言,一山东领导干部听汇报,竟要有4个当地方言翻释。800多年前无统一的普通话,要让林、潘这些外地官员去与菇民交流,写菇山秘技,根本不可能。况且他们系来龙泉为官而非定居,没有太多接触菇民的机会,更无如同何澹有菌类方面的记述,不可能写成如185字之文章。该志最后署以何澹著,这便是权衡何澹之作用而决定的。成化《处州府志》(1484)所提林应辰为主编一事,乾隆《龙泉县志》(1762)作者应该知道。成化先于乾隆200多年,史料原应以早为先。然对于此等共同创作者,署名之判定,仁者见仁,或传讹者或误判者亦为常事。即如当今,在长篇巨著的主编署名上,公推一德高望重者,亦为常例。

何澹作为当朝名士,“对出道稍晚者,有不少提携”[3]。潘桧是何澹妹夫。何澹在嘉定志序言中对林应辰与潘桧在志书中的贡献,作了很高评价。身为二朝帝师,凭何澹当年之成就,他决无占他人之功为己有的动机和行为。在嘉定志上署下何澹著,正是一个十分正常而顺理成章的事。

[1] 黄年来主编. 中国食用菌百科[M]. 北京: 中国农业出版社, 1993, 5: 2-4.

[2] 张寿橙. 中国香菇栽培史[M]. 杭州: 西泠印社出版社, 2013: 100, 500-506.

[3] 王菱菱. 明代陆容《菽园杂记》所引《龙泉县志》的作者及时代——兼论宋代铜矿的开采冶炼技术[J]. 中国经济史研究, 2001(4): 96-101.

[4] 宋晞. 明成化处州府志纂修考——兼论处州府志暨处属各县县志之纂修与流传[A]. 庆祝蒋復璁先生七十岁论文集[C]. 台北: 台湾商务印书馆, 1990年修订版.

[5] 邓小南. 何澹与南宋龙泉何氏家族[J]. 北京大学学报哲学社会学版, 2013, 50(2): 13-30.

G09,S646

A

2095-0934(2017)03-205-05

注:本文系对贾身茂先生关于嘉定《龙泉县志》作者一文的研讨,出自论文集《何澹——香菇文化之父》一书的第15篇。2016年6月开始第1至12篇已在《食用菌市场》连载