“十三五”规划下我国中医药养生旅游发展研究※

——以四川省为例

2017-05-10杨长平冯贤贤

郑 强 杨长平 冯贤贤 柴 念 王 敏

(四川旅游学院,四川 成都 610100)

“十三五”规划下我国中医药养生旅游发展研究※

——以四川省为例

郑 强 杨长平 冯贤贤 柴 念 王 敏

(四川旅游学院,四川 成都 610100)

“十三五(2016—2020年)”是四川省中医药健康养生旅游总体规划(规划年限2009—2020年)的远期规划阶段,是四川省中医药健康养生旅游开发与发展的重要转折点。文章结合国家“十三五”规划,从我国健康养生旅游发展的政策措施出发,对四川省中医药健康养生旅游发展现状进行SWOT分析,提出“十三五”期间四川省中医药健康养生旅游开发和发展合理的建议。

“十三五”规划 ;中医药旅游 ;开发和发展

随着旅游业日趋发展,旅游业态呈现出多样化特点。健康养生旅游越来越受旅游者关注,尤其是中老年旅游群体。而以中医药为资源依托发展起来的中医药养生旅游是旅游业发展到一定成熟阶段所形成的专项旅游,既有符合旅游业态基本发展规律的共性,又有其作为专项旅游的特殊属性。

1 相关概念

谈及中医药养生旅游,首先需区分几个相关概念,健康旅游、养生旅游以及医疗旅游。综合学者们已有观点,健康旅游是以健康为主要旅游动机在休闲环境中所进行的旅游活动,此健康涵盖身心健康,既包括常规类的休闲活动又包括专项类的健康理疗活动。养生旅游是指以维护健康或促进健康为主要需求动机的空间移动所引起的各种现象和关系的总和。医疗旅游是指提供物有所值的私人医疗服务与旅游业相结合,为病人提供所需手术或其他专科治疗。养生旅游与医疗旅游都属于健康旅游的子集。养生旅游以预防为主,医疗旅游以康复为主。养生旅游的消费群体多为健康的旅游者,医疗旅游的消费群体以治疗型消费者为主。养生旅游与医疗旅游在新的时代背景下存在交集。

目前,国内对于养生旅游的研究较为丰富。王燕(2008)[1]比较了国内外养生旅游的基本理论,总结出国内养生旅游具有生态环境敏感性、旅游市场无限延展性以及旅游效益的生态型和无波动性特征。其中,旅游市场无限延展性是指,根据范伯伦效应,属于较高消费水平的产品,旅游需求与产品价格呈正相关,养生旅游基本属于中高端消费,因此未来的发展就有无限延展性的趋势。旅游效益的无波动性,是针对目前淡旺季特征明显的大众旅游现象而言,养生旅游的游客停留时间往往较长,短则三五日,长则数月,甚至半年。

周作明(2010)[2]在分析国内养生旅游研究的基础上,总结出我国养生旅游具有养生目的性、体验参与性、长时性、慢游性等特点。同时,他还指出,中国内地的养生旅游市场主要由两部分构成,一是中年游客,往往为“有车族”;二是老年游客,即“银发市场”。周波(2012)[3]在国内养生旅游研究述评中,梳理出了养生旅游定义、管理模式、养生旅游文化以及发展层次等内容。叶春等(2014)[4]从传统中医理论视角对养生旅游资源进行分类和评价,以贵州养生资源为例,将养生旅游资源分为3大主类,6个亚类,17个基本类型。笔者认为,此分类方法,有一定理论高度,但是实践操作转化难度较大。

目前,学术界尚无界定中医药养生旅游的概念,研究多为中医药旅游,张群(2002)[5]对于中医药旅游的定义是“以具有药用作用的动植物作为研究对象,让旅游者在旅游过程中获得中医药药物知识和体验中医药医疗文化的专项旅游活动”。他指出中医药旅游除了具有旅游资源的基本特性外还具备专项旅游的专有特性,即生态性、交融性、经济性和保健性。田广增(2005)[6]认为中医药旅游是旅游发展到一定阶段后以中医药的深厚文化内涵、独特理论体系和内容为基础,以各种医疗和健身方法、药材观赏、购买和使用为基本吸引物而产生的一种新的旅游方式。笔者结合上述相关概念的界定,将中医药养生旅游定义为:依托中医药旅游资源,以实现健康养生为目的而发生空间移动所产生的各种现象和关系的总和。

2 研究方法及意义

2.1 研究方法

本文主要的研究方法为文献研究法和SWOT分析法。文献研究法主要运用于对中医药养生旅游相关研究文献的梳理、国家及政府发展中医药养生旅游政策以及四川省中医药资源的查找上,在研究中医药养生旅游文献资料基础上,从理论层面探讨我国中医药养生旅游发展策略。SWOT分析法为本文核心研究方法,以四川省为例,通过对四川省中医药养生旅游实施的优势、劣势、挑战和机遇四个维度进行深入分析,发现目前存在的问题和面临的挑战,充分发挥优势资源,抓住发展机遇,为四川省大力发展中医药养生旅游提供可行性建议。

2.2 研究意义

目前健康养生旅游受到全球游客的青睐,我国中医药文化博大精深,极具神秘色彩,中医药养生旅游在世界健康养生旅游发展的推动下,受到广泛关注。四川中医药养生旅游研究对传承中医药文化、整合中医药养生旅游资源、推动地方经济尤其是少数民族地区经济发展具有重要意义。根据四川省中医药养生旅游总体规划近期和中期阶段的发展,四川省中医药旅游发展已经形成了基本的发展模式,并取得了一定的成绩。如杜娟等在《论四川民族医药文化旅游模式的构建》中提到构建“1个中心,3大区域,4大板块,5大内容”的民族医药旅游发展模式。[7]“十三五”期间是四川省中医药养生旅游发展非常关键的时期,具有举足轻重的意义。

3 中医药养生旅游发展影响因素分析

孙超平等在问卷调研基础上,总结出中医药养生旅游决策的影响因素可以分为七个类别,分别是旅游基础设施及服务因素、个人中医药养生旅游认知因素、旅游动机因素、旅游决策环境因素、目的地中医药养生产品与技术因素、社会群体支持因素和个人社会经济因素。总的来说,影响中医药养生旅游发展的因素分为以下几个维度:一是旅游者认知,包括旅游动机和对中医药养生旅游认知;二是中医药养生旅游目的地环境,包括城市基础设施、旅游设施、目的地中医药养生资源吸引力以及原生地社会文化环境;三是国家和地方政府对于发展中医药养生旅游的政策支持,包括地区中医药养生形象的对外宣传、政策鼓励以及旅游运营引导等。

4 四川省中医药养生旅游发展SWOT分析

4.1 优势

4.1.1 中医药资源丰富

我国中药材资源十分丰富,全国中药材资源种类达12 807种,四川拥有4 500余种;全国常用中药材600多种,四川拥有400多种,且资源蕴藏量达100亿吨以上,居全国之首,是中国最大的中药材产地。所以,四川历来有着“中药之乡”“中药材之库”“无川不成方”的美誉。川贝母、川附子、川乌、川芎、川黄连、川牛膝、川黄檗、川丹参、川楝、川楝皮、川椒、川厚朴等50多种优质地道药材更是在国内外享有盛誉。丰富的中医药动植物资源为四川省发展中医药养生旅游提供了丰富的物质支持。

同时,四川历代中医药典籍丰富,从东汉至民国年间,四川各种医药著述达700多种,在中国医学史上独领风骚。名医辈出,上古有“神医”巫彭、巫咸,后有药王孙思邈入川行医并有多处遗址,如峨眉山牛心寺和青城山药王山、药王庙等。此外,四川历来是我国中药材集散地,中医药材贸易兴旺,成都同仁堂已有280多年的历史,泰三堂也是百年老店。富集的中医药资源为发展养生旅游奠定了丰厚的物质和文化基础。

4.1.2 中医药旅游市场持续繁荣

国家旅游局发布2016年上半年旅游统计数据报告显示,2016年上半年,我国旅游市场规模稳步扩大,继续领跑宏观经济。其中,国内旅游22.36亿人次,比上年同期增长10.47%;入出境旅游1.27亿人次,增长4.1%;上半年实现旅游总收入2.25万亿元,增长12.4%。2016年下半年旅游业继续领跑宏观经济。国内旅游继续保持两位数的增速,入境旅游有望达到4%的良好增长势头,出境旅游将维持4%左右的增速。上述数据显示,旅游业持续繁荣,将作为引领国家宏观经济发展的战略支柱性产业促进国民经济发展。整个旅游市场的持续繁荣,为发展中医药养生旅游营造了良好的市场氛围。

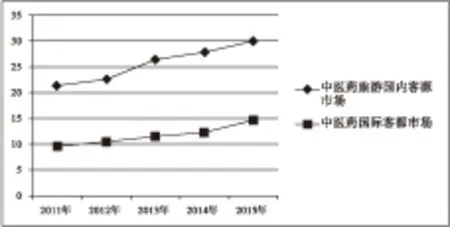

又据图1统计数据,近5年来,四川中医药旅游者数量持续增长,国内客源市场占据主导地位,至2015年国内中医药旅游人数已增至30万人次,国际客源市场为15万人次,国际客源市场增速大有超越国内客源市场的趋势。数据表明,四川省中医药旅游市场前景广阔。

图1 四川中医药养生旅游客源市场分析(单位:万人)

注:根据四川省旅游统计数据分析整理而成。

4.1.3 人才资源支持

四川中医药产学研资源集中,境内有全国最早建立的4所中医药院校之一的成都中医药大学,有中医药科研机构20余家,中药国家级研究开发中心3个,有成都中医药大学中医药文化博物馆、中药标本馆等。省内各大高校(如四川大学、四川省中医药学院等)和科研机构(如四川省中医科学院等)为省内中医药养生旅游的发展培育了大量的专业人才,其中成都中医药大学为满足社会发展需求,筹建了“养生康复学院”,通过整合教学资源,建立校企合作、广泛参与的办学体制,构建符合中医药养生旅游发展特色的康复人才培养模式。先进的人才培养模式为四川省发展中医药养生旅游奠定了人才储备基础,为中医药旅游资源的开发创新提供了智力支持。

4.2 劣势

4.2.1 发展模式单一,产品差异性不足

四川省已开发的中医药养生旅游产品中,主要以中医药文化体验(如《纲要》中的成都—世界中医药文化体验核心区、中医药与佛教、彭祖长寿文化体验线路等)为主,其运行机制与其他旅游产品差异不明显,通常以“民族医药参观+医药知识讲解+旅游购物”的模式来运作。这种运作模式,与传统的文化类旅游资源开发模式基本雷同,并不能凸显出中医药养生资源的养生特性,“重流程、轻体验”的实际运作甚至会降低中医药养生旅游资源本身具有的吸引力。

4.2.2 营销力度不够,客源结构单一

四川省十分重视中医药养生旅游的开发和发展,《纲要》建议适时实施 “五个一工程”(一部电视剧、一首歌曲、一次国际性的会议、一次国际养生大会、一次央视热播节目),利用网络、广播、报刊、标语、平面广告和招示牌等媒介进行广泛宣传四川中医药旅游发展。但是所有这些营销手段,都是围绕中医药在开展,造成了目标市场的客源结构单一,没有真正做到将中医药养生旅游融入整个社会群体,整个旅游产业,乃至国民经济各行业发展中。因此在前期的开发和发展中并没有引起巨大的反响和规模效应。

4.3 机遇

4.3.1 “十三五”规划下中医药养生旅游的各项政策利好

2016年3月“十三五”规划正式发布,其中有关健康养生发展、生态康养型服务和产品、中医药等与中医药养生旅游发展相关的政策建议有:第一,促进第一、第二、第三产业共同发展合作,发挥产业多种功能;推进农业与旅游业、农业与文化产业、农业与健康养生业朝纵、深、广方向发展,发展农业观光、农业体验、农业创意等新模式。第二,加大原生态旅游产品的供给方式,增加对自然风景区、原生态森林公园、湿地公园、山体风景名胜区、沙漠公园等的保护强度。加强对风景区的基础设施建设,致力开发公众休闲、旅游观光、生态康养型服务和产品。第三,加强“一带一路”建设,真正做好教育、科技、文化、体育、旅游、环保、卫生及中医药等领域的深度合作发展模式,联合开发特色旅游产品,构建官民并举、多方参与的人文交流机制,提高旅游产业发展速度。以上规划方针的提出都是从国家整体层面提出,未来落实到地方或区域将会有一系列的配套扶持政策支持发展,四川省发展中医药养生旅游适逢此时机,发展将会得到各个层面的政策支持。

4.3.2 国家相关部门重视

2014年国务院相关文件提出旅游业的快速发展,已经成为现代服务业的重要组成部分,对国民经济的发展具有巨大的带动作用。在拓展旅游业发展空间方面,更是明确提出要发挥中医药资源优势,形成具有特色的中医药健康旅游服务产品和满足不同需求的中医药养生旅游服务体系,发展特色医疗旅游、疗养康复旅游、美容保健旅游等。2015年国家中医药管理局提出,我国将在深入实施中医“治未病”健康工程基础上,加大中医药与科技、文化、教育、旅游、农业、服务业等的合作力度,推动中医药养生旅游、中医药健康养老旅游、中医药健康服务产品的贸易朝着多元化、纵深化、精品化前进,构建中医药新型健康服务体系平台。目前,四川省中医药管理局也正逐步推进中医药境外交流与合作。

4.4 挑战

结合前面中医药旅游发展的影响因素分析,目前,四川省中医药养生旅游发展主要来自以下方面的挑战:第一,中医药养生旅游基础设施建设滞后,虽《纲要》已推出实行数年,但旅游设施的落地实现情况较差,相关的中医药养生配套未完善。第二,传统民族中医药传承人正面临传承危机。随着商业化进程的加快以及西医用药的精准性特征显现,再加之民族中医药传承人老龄化和低文化水平现象严重,偏远地区民族文化保护意识较弱,传统的中医药药房和诊断方法部分已出现失传现象。第三,四川中医药养生旅游面临旅游发达及有一定中医药资源地区的激烈竞争,如海南、广东、浙江等,且这些区域距离具备高消费能力的客源市场较近,而四川位于西南内陆,地形复杂,较这些区域交通通达性偏弱。

5 四川省中医药养生旅游发展建议

5.1 建立中医药养生旅游产业与其他产业融合模式

产业融合模式指根据旅游业与其他产业融合的业态模式经过创新发展,随之而来的新旧业态融合聚集的发展新模式。必须加大中医药养生旅游与其他产业的多角度、多空间、多细化式发展。如农业可以提供中医药旅游发展的传统中药材培育基地,中草药种植园区又可以开辟为旅游景点,发展休闲旅游,与乡村旅游结合。特别是四川的藏区,如果引导当地贫困户以多种方式参与中药材生产,发展乡村旅游,可以推进精准扶贫。中医药旅游与房地产行业可以实现互动互融,如2016年6月,由崇州市政府和四川德仁堂(控股)集团共同推进的“德仁堂·花果山幸福小镇”项目,计划建设集医疗、护理、养生、文化、旅游和居住为一体的健康养生国际社区,大力发展现代康养服务业。此外,中医药还可以与广播影视、新闻出版、数字出版、动漫游戏、旅游餐饮、体育演艺等有效融合,可以产生文化创意旅游新业态及其产业链条,有助于提升中医药旅游内涵与品位,也有利于游客深入体验中医药文化。

5.2 走“精品”中医药养生旅游产品发展道路

由《纲要》中对医药健康旅游总体规划指导的全面发展转向以点带面,做出精品。重点扶持特色中医药产品,如中医药最具代表性的藏医药产品,加大藏医药产品的深入研究,进行国际项目合作,做出藏医药旅游精品线路产品。同时,进入体验经济时代,“精品”产品必须要强调中医药养生旅游的体验性特征。养生旅游所具有的旅游市场无限延展性和旅游效益无波动性特征是打造“精品”中医药养生旅游产品的驱动力。例如成都市金牛区政府和四川中医药大学正在推进的中医药健康特色文化街区——“国医汇”就是一个重要代表。它的定位是“中医之乡,中药之库”,集旅游参观区、养生体验区、医疗服务区、康复区、学习创业区和商贸购物区等于一身,未来将会带动周边相关产业的快速发展。

5.3 丰富中医药健康旅游业态

中医药健康旅游要做好市场差异化定位,积极与多种产业融合,开发新型体验型旅游产品。针对大众游客,中医药旅游可以与教育、文化相结合,发展科普文化旅游体验产品,例如传统膏方、药膳、药酒制作体验,博物馆、中华老字号和传统中医药名胜古迹文化体验游。针对青少年,可以开发中药种植景区园区与中药资源科考游产品,如利用周末和夏令营时期,与中小学联合进行,中医药种植景区、本草药用观赏植物园区、野生濒危珍稀中药材园区、药用动物科考游、GAP示范园区体验游等。针对健康疗养游客,可以与度假区联合开发中医药养生保健游产品,如针灸推拿、火罐刮痧、膏方酒剂、药膳食疗、温泉泡浴、武术导引等体验型产品。针对医药专业人士,可以开展民族医药生态旅游产品,如藏、羌、彝等的民族医药文化与民族康养旅游产品。通过细分市场,丰富产品类型,来满足各类游客的需求。

5.4 加大中医药养生旅游人才的培养

中医药旅游的发展急需一批“中医+旅游”复合型人才,这些人才既要有中医药专业知识背景,在健康养生方面有特殊专长,又要对中医药养生旅游的核心专业知识通晓,可以快速敏锐地了解游客的需求,设计出一系列具有深度体验性的中医药养生康疗产品。应积极鼓励旅游院校与中医药院校之间联合办学,设立跨学科专业,为中医药旅游的健康快速发展做好人才储备。同时,积极利用现有的中医药机构、院校和旅游人才培训机构,设置综合培训项目,鼓励他们进行中医技能、外语、旅游、营销、策划、管理等多方面知识的学习,缓解现有相关人才缺乏的现状。

5.5 紧跟政策步伐,严格标准,示范引领

根据《四川省中医药健康发展服务发展规划(2016—2020年)》,积极申报建立“国家中医药旅游创新区”“中医药健康旅游的示范点”等,发挥典型引路、先行先试的示范效应。例如建设阿坝藏羌医药文化与健康养生创新区,发挥藏医药文化优势,在海螺沟、康定等旅游集散地,规划建设藏医特色康复保健理疗中心,发掘藏医药的独特功效和诊疗特色,让游客体验藏医药六季养生法。尝试选择一批旅游与养生养老、旅游与食疗相结合的中医药健康旅游试点,例如在彭山规划建设彭祖长寿养生示范点,在西岭雪山—花水湾温泉、中国死海、阆中等地规划建设中医康复理疗示范点、中医药膳食示范点。重点扶持,研究制定健康文化养生旅游从业人员从业标准、健康文化养生旅游产品标准、健康文化养生旅游服务行业标准。

[1]王燕.国内外养生旅游基础理论的比较[J].技术经济与管理研究,2008(3):109-110.

[2]周作明.中国内地养生旅游初论[J].林业经济问题,2010,4(2):141-145.

[3]周波,方徽.国内养生旅游研究述评[J].旅游论坛,2012,5(1):40-45.

[4]叶春,李渊妮,姚莉.传统中医理论视角下的养生旅游资源分类与评价研究:以贵州养生旅游资源为例[J].海南师范大学学报(自然科学版),2014(4):449-456.

[5]张群.我国中医药专项旅游开发试探.[J]北京第二外国语学报,2002(6):77-85.

[6]田广增.我国中医药旅游发展探析[J].地域研究与开发,2005,24(6):82-85.

[7]杜娟,高永翔,祝捷,等.论四川民族医药文化旅游模式的构建[J].中国民族民间医药,2010,19(10):70-71.

On TCM Regimen Tourism in the 13thFive-year Plan—— A Case Study of Sichuan Province

ZHENG Qiang YANG Changping FENG Xianxian CHAI Nian WANG Min

(Sichuan Tourism University, Chengdu 610100, Sichuan, China)

The 13thfive-year (2016-2020) is a critical period in Sichuan TCM regimen tourism development. Based on a review of the national 13thfive-year plan in terms of the policies and measures of China’s TCM regimen tourism, this paper conducts a SWOT analysis of Sichuan TCM regimen tourism, and puts forward proposals for its further growth.

13thfive-year plan; TCM tourism; development and growth

本文为四川科技厅软科学项目“四川中医药养生旅游发展问题及对策研究”的成果之一,项目编号:15RKX0069。

郑强(1974—),男,四川仁寿人,旅游管理学硕士,四川旅游学院副教授、继续教育学院副院长,主要从事旅游资源保护与开发规划研究。 杨长平(1977—),男,四川崇州人,中医学硕士,四川旅游学院副教授、烹饪与食品实验管理中心副主任,主要从事食品营养与安全、中医药膳与食疗、中医药养生旅游研究。 冯贤贤(1984—),女,河南新乡人,管理学硕士,四川旅游学院讲师,主要从事旅游资源保护与开发规划研究。

F592

A

2095-7211(2017)03-0047-04