湖北省各市(州)资源环境承载力评价与时空差异研究

2017-04-25杨潇

杨 潇

(成都理工大学商学院,四川 成都 610059)

湖北省各市(州)资源环境承载力评价与时空差异研究

杨 潇

(成都理工大学商学院,四川 成都 610059)

从资源条件优越、经济协调发展、生态环境健康和社会民生改善4个方面,构建湖北省资源环境承载力评价指标体系,构建资源-环境-经济社会三维状态空间模型,对2002—2013年湖北省17个地市(州)资源环境承载力进行时空差异分析,并对指标的四个方面进行评价。研究表明:①从整体来看,湖北省资源环境承载力水平不断提高,且仍在可承载的范围内,承载状态较好;②从空间差异来看,湖北省各地区资源环境承载力变化明显,资源环境承载力较高的地区集中在湖北省西部的襄阳、宜昌和随州等地以及孝感、武汉等地区,其中孝感、武汉、宜昌、荆门、潜江、鄂州等地承载力变化显著;③根据分类指标评价结果,可知制约各地区资源环境承载力水平的障碍因素具有地域差异性,各地区分类指标评价得分最低的即为制约该地区资源环境承载力的关键因素,从而为各地区协调发展参考依据。

资源环境承载力;状态空间模型;时空差异;湖北省

资源与环境是人类赖以生存的基础。随着工业化和城镇化进程的推进,部分地区资源环境问题逐渐凸显,成为制约区域发展和社会进步的关键因素。雾霾频发、土壤污染问题突出、城市交通拥挤等问题影响了居民的生活健康和区域可持续发展,严峻的资源环境问题制约了当前我国生态文明建设的步伐[1]。资源环境承载力研究是从人与自然、生态环境协调发展的角度,探索区域社会经济与生态环境可持续发展的关系,从而为区域的协调发展提供定量评价和参考依据。

承载力的概念最早出现在生态学领域,学者们在《生态学原理》、《增长的极限》、《经济增长、承载力和环境》等研究中先后展开了讨论。随着承载力概念在人口、自然资源、生态及其环境领域的应用,并逐渐向经济社会领域延伸,有关环境承载力[2-3]、土地资源承载力[4-6]、水资源承载力[7-8]、矿产资源承载力[9]、旅游资源承载力[10]和生态承载力[11-12]等概念相继出现。其研究对象也由单要素向复合系统转变;研究方法与手段也日渐成熟,与ArcGIS等地理空间技术紧密结合,有相对资源承载力法[13-14]、集对分析法[15]、系统动力学法[16-17]、生态足迹法[18-19]、动态因子分析法[20-21]和状态空间法[22-24]等;在评价指标体系上,有学者针对省域[25-26]、城市[27]、干旱地区[28]、城市群地区[29-30]和流域[31-32]等构建不同的评价指标,但学者们关注的重点各不相同,很难取得统一的认可。这些研究丰富和扩展了资源环境承载力的理论与实践,为本文研究奠定了良好的基础。因此,本文在前人研究的基础上[33-34],构建了状态空间模型,对湖北省17个地级市(州、区)资源环境承载力展开了定量评价,分析了近十年来湖北省资源环境承载力的时空演变格局,为区域生态环境与社会经济可持续发展提供参考依据与建议。

1 研究区概况

湖北省地处中国中部地区(29°05′N~33°20′N,108°21′E~116°07′E),是长江经济带和长江中部城市群的重要支点。全省总面积18.59万Km2,境内矿产资源种类较齐全,分布广泛,而能源及部分大宗矿产(如石油、天然气、富铁矿等)短缺,区域特色明显。湖北省境内河流密布,湖泊众多,素有“千湖之省”的美誉,属亚热带季风性湿润气候,年均降水量约800~1600mm,水资源总量丰富。地势西高东低,山地、丘陵、平原湖区面积分别占56%、24%和20%,耕地主要分布在江汉平原、鄂东沿江平原地区。

截至2013年全省常住人口5799万人,其中城镇人口3161.03万人,城镇化率54.51%。全省完成生产总值24668.49亿元,按可比价格计算,比上年增长10.1%,三次产业结构由2012年的12.8:50.3:36.9调整为12.6:49.3:38.1。2013年全省环境质量总体稳定,城市空气质量有所下降。主要河流水质符合Ⅰ~Ⅲ类标准的断面比例为87.0%,同比上升3.2%,重点城市集中饮用水源地水质达标率保持在99.2%,与2012年(100%)相比略有下降。

2 研究方法与数据来源

2.1 状态空间模型

状态空间法是欧氏几何空间中一种定量描述系统之间状态的方法,通常由表示系统各要素状态向量的三维状态空间轴组成,用状态空间的原点与系统状态点所构成的矢量模表示[22]。结合对资源环境承载力的理解,将三维轴定义为经济发展、资源环境潜力和社会进步(见图1)。在该模型中,区域资源环境系统的任何一种承载状况都能借助承载状态点来描述,表示处于理想状态的承载状态点就是其承载力在状态空间中的位置。所谓“理想状态”,是指在某一时段内,资源环境系统与经济社会系统达到最佳组合的状态。具体步骤如下:

图1 资源环境承载力的状态空间模型

第一,选取n个能较好地描述湖北省资源环境承载力的指标,根据实际情况确定每个指标在可持续发展前提下的最大或最小值,即某一时段的最优值,记为WRCCi(i=1,2,…,n),即理想状态下的承载力值:

其中WRCC表示资源环境承载力的理想值,ωi表示各指标的权重。

第二,对这n项指标进行重要性排序,并确定指标权重,记为ωi(i=1,2,…,n)。

第三,由统计数据可知这n项指标的现实值WRCSi(i=1,2,…,n),并计算:

其中WRCS表示资源环境承载力的现实值。

第四,在这n项指标组成的三维状态空间中,WRCC和WRCS分别表示当前条件下的承载力状态点和承载现状状态点。通过这两点的位置判断湖北省资源环境承载力的承载状态。具体判断方法如下。

WRCCi

根据n维状态空间的描述,M值的大小即用来表示该区域资源环境承载力状况。经过加权处理得到单位向量的模为:

再将M值与WRCC的值进行比较,从而判断湖北省资源环境的实际承载力状况:

M>WRCC时,表示超载;

M=WRCC时,表示满载;

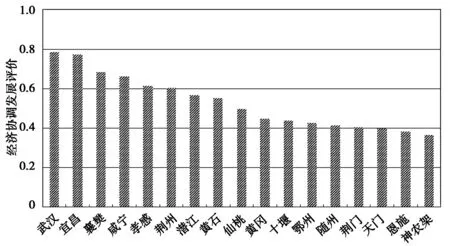

M 2.2 评价指标构建 资源环境承载力评价指标要科学反映区域资源、环境与经济社会的协调发展状态,从实际出发为区域今后的可持续发展提供科学依据。因此,资源环境承载力评价指标的构建要遵循科学性、目标导向性、定量性等原则,所选指标既要能反映区域资源环境的实际状况与经济社会发展水平,同时又要突出各城市在生态文明建设中的重点与特殊性。 从目前已有资源环境承载力评价指标体系来看,一是主要集中在资源环境单要素承载力方面,包括水、土地、环境、生态等;二是大多尽可能全面地列出与资源环境相关的一系列指标,涉及范围广,然而由于不同地区之间的实际差异,使得指标过于笼统,缺乏针对性。与国内外现有指标体系相比,本文构建的资源环境承载力评价指标体系不仅考虑了资源、环境、经济、社会4个方面,而且结合湖北省资源节约集约利用水平、生态环境保护的实际,在资源条件中以湖北主要资源种类为主,在环境污染方面考虑湖北省节能减排的目标指标,在经济发展和社会民生方面,同时兼顾经济发达与落后地区来设计指标。最终在遵循上述原则的基础上,并参考相关研究成果,从资源条件优越、经济协调发展、生态环境健康、社会民生改善4个方面构建了21项湖北省资源环境承载力评价指标体系(见表1)。 表1 湖北省资源环境承载力评价指标 2.3 数据来源与处理 (1)数据来源。湖北省包括12个地级市、1个自治州、3个省级代管市(天门、潜江和仙桃)和1个林区,共17个地市(州、区)。本文研究数据主要来源于《中国城市统计年鉴》(2003—2014)及《湖北省统计年鉴》(2003—2014),各地级市历年统计年鉴以及相关政府部门公布的数据,采矿业产值数据来源于《中国矿业年鉴》、《湖北省矿产资源年报》等,个别缺失指标数据通过插值法得到。 (2)理想值的确定。区域资源环境承载力的状态要与理想状态值进行对比,因此要根据各地区的具体情况来确定指标的理想值。考虑到本文研究目的是对各城市进行横向比较及湖北省自身的纵向比较,理想值的确定既要考虑区域差异,又要突出可追赶性,因此采取以下方法来确定指标理想值:对资源条件和环境健康两方面指标,要突出其指标的优越性,取各地区指标的最优值;对经济发展与社会民生改善两方面指标,要突出地区差异性,不能片面追求经济发展,因此以全省平均值作为理想值(见表2)。 表2 湖北省资源环境承载力各指标理想值确定 3.1 总体评价 为揭示湖北省资源环境承载力整体水平变化趋势,根据所构建的状态空间模型,可计算出近十年来湖北省资源环境承载力实际水平与理想值。具体结果及变化见图2。 图2 2002—2013年湖北省资源环境承载力变化趋势 从计算结果中可以看出,除2002年外,湖北省资源环境承载力实际值均小于其理想值,即M 3.2 区域差异分析 在得出湖北省资源环境承载力的总体变化趋势后,我们要进一步对湖北省各城市资源环境承载力的变化以及区域差异进行分析。根据以上方法,计算湖北省17个地市(州)资源环境承载力。由于篇幅有限,文中选择了2002年、2005年、2009年和2013年四个时间点为例,具体结果见表3。 表3 湖北省2002年、2005年、2009年、2013年资源环境承载力评价值 根据状态空间模型计算结果,从表3及图3中我们可以得出以下结论: (1)从空间差异来看,湖北省各地区资源环境承载力逐步分化明显,整体资源环境承载力表现出增强的趋势,且有较大提升空间。资源环境承载力较高的地区主要集中在湖北省中西部的襄阳、宜昌和随州等地以及孝感、武汉等地区,其中武汉市资源环境承载力变化明显,近年来承载力水平不断增强,资源环境问题得到有效改善。值得注意的是,宜昌市近10年资源环境承载力均高于0.6,表现出明显的优势,2009年计算的其资源环境承载力水平达到0.82,为全省最高水平。 (2)从整体变化来看,资源环境承载力在逐渐增强的有:襄阳、孝感、黄冈、恩施与神农架等地,其中孝感市十年来变化幅度较大,神农架地区资源环境承载力整体水平较低;资源环境承载力在下降的有:荆州、黄石、咸宁与十堰等地;变化较平稳的有随州、天门、仙桃等,其中仙桃市资源环境承载力水平在缓慢上升;波动较大的有:武汉、宜昌、荆门、潜江、鄂州等地。神农架林区、恩施、十堰等偏远地区资源环境承载力水平仍滞后于全省平均水平。 3.3 分类指标评价 从准则层的四个方面来分别进行评价,从而判断各地区资源环境承载力的优势与劣势,进一步识别制约各地区资源环境承载力水平的短板因素,为提升区域资源环境承载力水平提供参考依据。计算湖北省17个地市(州)资源条件优越、经济协调发展、生态环境健康和社会民生改善等四个维度的得分。 (1)资源条件优越。从图4可以看出,湖北省17个城市资源条件优越评价得分差异较大,最优的是十堰、潜江、黄石、荆门和孝感等地区,相对较差的是宜昌、鄂州、咸宁、黄冈、襄阳、武汉、荆州和仙桃,得分最低的分别是随州、天门、恩施和神农架4个地区。十堰、潜江、黄石和荆门等地资源条件相对较优,尤其是采矿业产值居全省前列,恩施、神农架等地人均水资源和耕地面积较低,恩施单位面积采矿业产值全省最低,降低了资源条件优越评价得分,也是制约各地区资源环境承载力的关键因素。 图3 湖北省资源环境承载力时空差异演变 图4 湖北省各地区资源条件优越评价得分 (2)经济协调发展。结果表明,湖北省各地区经济协调发展呈现两极分化的趋势,其中武汉、宜昌和襄阳、咸宁等地区经济协调发展得分较高,荆门、天门、恩施和神农架等地得分较低。从全省来看,武汉、宜昌和襄阳等城市人均GDP、第三产业所占比重以及污染排放、能耗等指标表现出明显的优势,经济实力增强的同时污染排放强度逐渐下降,经济发展更加趋向协调;荆门、天门、恩施和神农架等地经济发展相对滞后,资源利用效率不高,污染物排放高于其他地区,这也是制约其经济协调发展的主要因素。 图5 湖北省各地区经济协调发展评价得分 (3)生态环境健康。生态环境健康评价结果表明,宜昌、十堰、恩施和神农架等鄂西及鄂西北地区生态环境水平明显高于鄂东南地区,潜江、鄂州和黄石等地生态环境健康评价得分最低。在生态环境健康评价中,鄂西地区空气质量和建成区绿化覆盖率等指标有明显优势,武汉市虽然在工业粉尘、固体废弃物和生活垃圾处理等指标上占有优势,但2013年其空气质量优良率仅为43.8%;潜江、黄石和鄂州等地环境治理水平相对滞后,尤其是在废弃物处理水平上还有待提高,严重影响了生态环境健康水平。 图6 湖北省各地区生态环境健康评价得分 (4)社会民生改善。社会民生改善与地区经济发展水平密切相关,从图7中可以看出,湖北省各市(州)社会民生改善得分最高的是武汉、宜昌等城市,另外黄冈、咸宁、孝感和襄阳等地区社会民生也在逐步改善;得分较低的是恩施、神农架林区和十堰等地,这与其经济发展相对落后、公共基础设施不完善等密切相关。因此要不断加强社会民生改善,积极推进中小城市公共服务均等化,来提高这些地区的资源环境承载力水平。 图7 湖北省各地区社会民生改善评价得分 第一,资源环境承载力是一个多要素和系统的综合概念,本文从资源条件优越、经济协调发展、生态环境健康和社会民生改善等四个方面筛选了21项指标,构建了资源环境承载力评价指标体系,较为全面地考虑了社会经济发展、人类活动等对资源环境承载力的影响。 第二,引入熵权-TOPSIS法确定指标权重,并运用状态空间模型进行评价,对湖北省2002—2013年资源环境承载力进行了总体评价与区域差异分析,不仅得出湖北省各市(州)近十年来资源环境承载力的时空分布与变化,通过分类指标评价结果,还能得出制约各地区资源环境承载力水平的短板因素,评价结果比较客观、准确,能为区域发展提供一定的参考与借鉴。 第三,运用状态空间法,构建了资源环境潜力轴、经济发展轴与社会进步轴所组成的三维评价模型。结果表明:除2002年外,湖北省资源环境承载力实际值均小于理想值,即M 第四,通过对指标的四个维度进行评价,得出在资源条件优越方面,得分最低的是随州、天门、恩施和神农架等4个地区,在经济协调发展方面,荆门、天门、恩施和神农架等地得分较低,在生态环境健康评价方面,襄阳、潜江、鄂州和黄石等地得分最低,在社会民生改善方面,得分较低的分别是恩施、神农架林区和十堰等地。这些得分较低的方面就是制约其资源环境承载力水平的关键因素,应不断改善短板因素对各地区资源环境承载力的制约。 [1]樊杰,王亚飞,等.全国资源环境承载能力监测预警(2014版)学术思路与总体技术流程[J].地理科学,2015(01):1-10. [2]唐剑武,叶文虎.环境承载力的本质及其定量化初步研究[J].中国环境科学,1998(03):36-39. [3]郭秀锐,毛显强,冉圣宏.国内环境承载力研究进展[J].中国人口.资源与环境,2000(S1):29-31. [4]封志明,杨艳昭,张晶.中国基于人粮关系的土地资源承载力研究:从分县到全国[J].自然资源学报,2008(05):865-875. [5]罗雁文,魏晓,王良健,等.湖南省各市(州)土地资源承载力评价[J].经济地理,2009(02):284-289. [6]陈珏,雷国平,王元辉.黑龙江省土地综合承载力空间差异研究[J].中国人口.资源与环境,2011(S1):267-270. [7]夏军,朱一中.水资源安全的度量:水资源承载力的研究与挑战[J].自然资源学报,2002(03):262-269. [8]龙腾锐,姜文超,何强.水资源承载力内涵的新认识[J].水利学报,2004(01):38-45. [9]王玉平.矿产资源人口承载力研究[J].中国人口.资源与环境,1998(03):22-25. [10]熊鹰,杨雪白.城市山岳型旅游地旅游资源空间承载力分析——以岳麓山风景区为例[J].中国人口.资源与环境,2014(S1):301-304. [11]刘东,封志明,杨艳昭.基于生态足迹的中国生态承载力供需平衡分析[J].自然资源学报,2012(04):614-624. [12]高鹭,张宏业.生态承载力的国内外研究进展[J].中国人口.资源与环境,2007(02):19-26. [13]孙慧,刘媛媛.相对资源承载力模型的扩展与实证[J].中国人口.资源与环境,2014(11):126-135. [14]李泽红,董锁成,汤尚颖.相对资源承载力模型的改进及其实证分析[J].资源科学,2008(09):1336-1342. [15]王红旗,田雅楠,孙静雯,等.基于集对分析的内蒙古自治区资源环境承载力评价研究[J].北京师范大学学报(自然科学版),2013(Z1):292-296. [16]于航,陶磊,白景峰,等.基于系统动力学的滨海新区综合承载力预测研究[J].中国人口.资源与环境,2012(S1):297-300. [17]冯海燕,张昕,李光永,等.北京市水资源承载力系统动力学模拟[J].中国农业大学学报,2006(06):106-110. [18]刘子刚,郑瑜.基于生态足迹法的区域水生态承载力研究——以浙江省湖州市为例[J].资源科学,2011(06):1083-1088. [19]王文国,何明雄,潘科,等.四川省水资源生态足迹与生态承载力的时空分析[J].自然资源学报,2011(09):1555-1565. [20]黄璨,邓宏兵,李小帆.基于动态因子分析法的四川省旅游业竞争力实证分析[J].长江流域资源与环境,2013(08):1011-1018. [21]曾浩,邱烨,李小帆.基于动态因子法和ESDA的资源环境承载力时空差异研究——以武汉城市圈为例[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2015(01):153-161. [22]熊建新,陈端吕,谢雪梅.基于状态空间法的洞庭湖区生态承载力综合评价研究[J].经济地理,2012(11):138-142. [23]谢强莲,蒋俊毅.基于状态空间模型的区域土地资源承载力差异分析——以长株潭城市群为例[J].系统工程,2009(04):58-64. [24]徐盈之,韩颜超.基于状态空间法的福建省各市环境承载力比较分析[J].华东经济管理,2009(08):7-11. [25]张美玲,梁虹,祝安.贵州省水资源承载力的空间地域差异[J].长江流域资源与环境,2008(01):68-72. [26]卢小兰.中国省域资源环境承载力评价及空间统计分析[J].统计与决策,2014(07):116-120. [27]张小刚,罗雅.城市环境资源承载力评价体系研究——以长株潭城市群为例[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2013(04):25-27+95. [28]方创琳,鲍超,张传国.干旱地区生态-生产-生活承载力变化情势与演变情景分析[J].生态学报,2003(09):1915-1923. [29]刘惠敏.长江三角洲城市群综合承载力的时空分异研究[J].中国软科学,2011(10):114-122. [30]吕斌,孙莉,谭文垦.中原城市群城市承载力评价研究[J].中国人口.资源与环境,2008(05):53-58. [31]刘兆德,虞孝感.长江流域相对资源承载力与可持续发展研究[J].长江流域资源与环境,2002(01):10-15. [32]张正栋.珠江流域相对资源承载力与可持续发展研究[J].经济地理,2004(06):758-763. [33]张欢,成金华.湖北省生态文明评价指标体系与实证评价[J].南京林业大学学报(人文社会科学版),2013(03):44-53. [34]赵明华,郑元文.近10年来山东省区域经济发展差异时空演变及驱动力分析[J].经济地理,2013(01):79-85. (责任编辑 刘传忠) The Evaluation of Resource and Environment Carrying Capacity in Hubei Province and Temporal-Spatial Differences Yang Xiao (Business School,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China) The article constructed the evaluation index of resource and environment carrying capacity from four aspects,including the favorable conditions of resource,the coordinated development of economy,the healthy ecological environmental and the social livelihood improvement.It constructed three dimensions of Resources-Environment-Economics and Social state-space model.It analyzed the temporal and spatial differences of resource and carrying capacity of 17cities in Hubei province from 2002 to 2013,and evaluated the four aspects of indicators.The results show that:①Overall,the level of resource and carrying capacity in Hubei province is increasing,but still within the carrying range,and the carrying status is well.②From the spatial differences,the carrying capacity of each region in Hubei Province gradually differentiation.Areas with high carrying capacity are mainly concentrated in the western Hubei province,Xiangyang,Yichang and other places as well Suizhou,Xiaogan,Wuhan,which change significantly in Xiaogan,Wuhan,Yichang,Jingmen,Qianjiang,Ezhou.③From the classification index evaluation results,the constraints of resource and environmental carrying capacity in all regions with geographic differences,the lowest evaluation score is the key factors of resource and environment carrying capacity of the region,so as to propose specific countermeasures for the coordinated development of different regions. Resource and environment carrying capacity;State-space model;Temporal-Spatial differences;Hubei province 国家社会科学基金重大招标项目“长江经济带产业绿色发展战略与政策体系研究”(15&ZDA020)。 2016-05-18 作者简介:杨潇(1974-),男,四川阆中人,成都理工大学商学院讲师;研究方向:电子商务与物流、金融工程。 X24 A

3 评价结果与分析

4 结论与讨论