国际标准书号的起源与发展:从SBN诞生到ISBN修订

2017-04-22王俊琴

【摘 要】国际标准书号(ISBN)是国际出版业和图书贸易通用的标识编码,历经50年发展演变,已被全球160余个国家和地区广泛采用,为出版业界所熟知。但学界对国际标准书号的历史研究仍有诸多不足。本文在厘清国际标准书号发展历史的基础上,纠正了相关文献中的讹误,补充了1970年以前英国标准书号(SBN)的发展历程,明确了国际标准书号的设计者及SBN的校验码算法,并深入分析了国际标准书号升位的原因。

【关 键 词】国际标准书号;英国标准书号;设计者;校验码算法

【作者单位】王俊琴,百花洲文艺出版社。

有关国际标准书号(International Standard Book Number, ISBN)的研究大致可分为三类:介绍、应用、影响及对策。国内外学界对ISBN的研究基本集中在后两类,而对ISBN史料的发掘和整理一直未给予足够重视,以致ISBN的介绍性研究基本囿于ISBN的内部结构,对ISBN的历史认识不足,对ISBN起源知道不多,对其发展存在的讹误不甚了解。其实,ISBN的起源与发展经历了“SBN诞生—ISBN萌芽—ISBN修订”的演变过程。

一、新技术的应用与SBN的诞生

新技术的应用对产业发展的影响是巨大的,书业当然也不例外。1960年,晶体管计算机刚被成功地运用在某些商业领域、大学和政府部门,美国著名的鲍克(R.R.Bowker)公司负责人、大书商梅尔彻尔便敏锐地提出了为图书统一编号的建议,但没有结果。1962年,美国哈瑞尔等人又在《图书馆方法与技术服务》杂志冬季第二卷上发表了《为现行出版物设计一个全国号码的建议》,亦无果[1]。这些建议在1960年之后长达五六年的时间内一直没有结果的根本原因在于:(1)计算机在商业领域的应用还十分有限,前景尚不明朗;(2)尚未设计出合理、详备的图书编码方案,建议更多地还是停留在阐述意义及呼吁的层面。

1964年,计算机的发展进入了第三代集成电路时代。同时,操作系统的出现使得计算机在资源管理、程序控制和人机交互等方面表现出色。1965年,英国最大的图书和文具零售商WH史密斯(WH Smith)宣布其将在1967年把位于伦敦朗伯斯(Lambeth)的图书和文具配送中心迁至斯温顿的同时,实现货仓的计算机化管理。为此,他们希望能有一个针对所有图书的标准编码系统,并聘请了英国出版者协会和一些图书贸易专家担任顾问[2-3]。

1966年,英国出版者协会对在英国图书贸易中采用标准图书编号系统的可行性开展调查,而调查的结果就是,当前图书贸易确实有引入图书标准编号系统的明确需要。该系统的引入将会给贸易链中的各方带来实质性的好处,并且伦敦经济学院计算方法教授弗雷德里克·戈登·福斯特专门设计了一种9位数的标准编码用以唯一标识每一种图书,即SBN(Standard Book Number)[4]。SBN由出版者前缀(the Publisher Prefix)、书序码(the Title Code)和校验码(the Check Digit)三部分組成,并为将来标准的国际化预留了扩展空间[5]。正是弗雷德里克·戈登·福斯特的这一创举,为全球书业至今50年里安定有序的大繁荣奠定了基础。

1967年,在戴维·惠特克(David Whitaker)的积极促成下[6],由英国出版者协会、英国国家书目委员会(the Council of the British National Bibliography)、出版商惠特克(J. Whitaker & Sons)公司共同成立的英国标准书号中心正式设立在惠特克公司,并由其下属的一些办公室负责日常管理工作[7]。同年,英国标准书号中心颁布了统一的图书编号方案,由惠特克公司率先引入SBN并试行[8]。

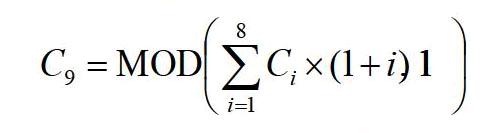

其中,SBN的校验码的算法如下:

表示SBN中的第i位数字,MOD为求余函数。当C9=10时,校验码以X替代之[5]。 后来的10位ISBN的校验码算法即源于此,只不过稍作调整和改动罢了。所以,从某种意义上讲,ISBN只是SBN的扩充升级版,设计版权依然归弗雷德里克·戈登·福斯特。

二、国际图书贸易与ISBN萌芽

目前,国内外学界比较统一的观点是将1966年11月在柏林举办的第三届国际图书市场研究与图书贸易合理化会议作为国际标准书号登上历史舞台的起点[9],当时联邦德国克莱特(Klett)出版公司的艾勒(H. J. Ehlers)提出了制定一种国际通用的图书编号系统的倡议[10],这是图书国际标准编码问题在国际性会议上首次提出。

1967年,莫斯科召开的国际标准组织技术委员会会议,正式宣读了有关SBN的论文。至此,ISBN已经具备了萌芽的所有条件:一是日益频繁的国际图书贸易,需要一种国际通用的图书代码,以加速出版发行信息的传递,并减轻编制书单等事务性劳动,这是ISBN萌芽的内部动力;二是计算机技术在非数值计算领域的推广使用,使得图书实行代码化成为可能,ISBN的萌芽也因此具备了成熟的外部条件;三是SBN的诞生及其原始设计中前瞻性的国际化扩展方案,为ISBN的推出奠定了坚实的基础。

于是,1968年,国际标准组织第46技术委员会(ISO/TC 46)正式下派工作组调研在国际图书贸易中采用英国SBN作为国际书号标准的可行性,并在伦敦召集了一次由来自丹麦、法国、德国、爱尔兰、荷兰、挪威、英国和美国的代表和一位联合国教科文组织的观察员参加的会议,其他一些国家则提供了书面建议或表达了相同的诉求[3]。1969年4月,在瑞典斯德哥尔摩召开的国际标准组织工作会议上,国际标准组织第46技术委员会进一步讨论并决定采用SBN,同时采取增加前缀语区号的方法,将原本9位数的SBN拓展为10位数的ISBN,并起草了定于1971年起在全球范围内实施的国际标准书号方案。而此时,英国基本完成了对国内所有出版社历年出版的西文图书的统一SBN编号工作。

此后,国际标准书号的推进工作得以大幅加快。1970年,ISO 2108《国际标准书号》颁布,1971年,ISBN开始在全球范围内推广,1972年,国际ISBN中心在德国柏林国立普鲁士文化遗产图书馆内成立。从此,ISBN的发展翻开了崭新的篇章。

值得一提的是,虽然ISBN脱胎于英国的SBN,英国也在1971年颁发了新的标准BS 4762《图书编号规范》推行ISBN[7],但实际上直到1974年,SBN才退出了英国的历史舞台[11]。根本原因在于书号升位转换涉及成本问题:第一,新旧书号的编码方式是否相容,第二,采取何种转换方式才能把代价减到最小。由前所述,ISBN脱胎于SBN,只是在SBN的基础上增加了前缀语区号,所以ISBN与SBN的相容肯定没问题。那么,问题便集中在书号最小代价的转换上。

在SBN转换为ISBN的过程中,英语区优先采用了代码0,这使得英国书号的升位工作异常简单,只需要在原来图书SBN的前面加上语区前缀0即可,甚至不必担心原SBN最后一位校验码可能需要重新计算的问题。相对三十多年后国际书号的再次升位(由10位编码变为13位编码),这可以说是空前绝后的优待。

三、出版业繁荣与ISBN修订

ISO 2108《国际标准书号》先后于1978年和1992年进行了不涉及书号结构和本质的修订,并于2005年6月进行了第三次修订。正是第三次修订,国际书号从2007年1月1日起由原来的10位升为现在的13位,在原10位编码前增加3位EAN·UCC前缀后,国际标准书号的结构变为由EAN·UCC前缀、组号、出版者号、出版序号和校验码五部分组成,其中校验码由模数为10的算法得出。关于此次ISBN修订的主要原因有四点[12]。

(1) 为使国际标准书号在编码结构上能够保证有充足的容量满足未来出版量的需求,同时又能与国际EAN·UCC(物品编码协会)体系兼容。

(2)印刷类出版物、电子出版物和其他非印刷出版物越来越多地使用国际标准书号标识。随着新型传播媒体大量增加,这些出版物需要一种新的、多年后仍然具有包容力的、13位标识符的EAN/Book land标准。

(3) 国际标准书号分配使用时,应由出版者提供出版物的基础描述性信息,这一点已得到越来越多的共识。国际标准书号系统的用户提供出版物的描述性信息或元数据应当用标准来规范。

(4)国际标准书号系统的管理,应该包括国际注册管理机构、国家或地区注册管理机构的责任确定以及系统运行经费的筹集等问题。认真分析后,我们不难发现,并轨扩容和管理重置是这次修订的关键。

扩容是显而易见的,除去书号的滥用,ISBN已经用了几十年,出版物形式愈发多样,对书号的需求呈爆炸性增长态势,扩容无疑是明智之举。出版是人类文明的一个重要标志,但出版真正对人类文明的传承起了突出作用是源于出版的产业化,而出版产业化带来的直接结果就是图书的商品化。要进一步做大出版产业,让图书的流通、消费更加便捷,将ISBN与国际物品编码并轨也是势在必行。

并轨,某种程度上意味着需要牺牲一些东西。如对原书号校验码算法的抛弃,而套用比其更晚诞生的EAN(European Article Number)校验码计算方法。再如, EAN与国际ISBN中心达成协议,图书作为特殊商品,其商品条码可以有两种不同的代码表示:一种是利用图书本身的ISBN,使用前缀978或979进行编码(目前979尚未启用);另一种是直接将图书按照一般商品的EAN条码进行编码。各国可根据实际情况选择,不做强行规定。加入ISBN组织的160余个国家和地区的图书条码多数选择了前者,如中国。在中国,图书条码是书号的不同识别形式,但不排除有些国家或地区根据实际情况会在图书上直接使用EAN条码,更何况全世界200多个国家和地区中还有不少国家和地区尚未加入ISBN组织。

管理重置的实质是利益的重新分配。国际ISBN中心通过向下属分支机构收取会费的形式筹集运行经费,而各国、各地区的ISBN分支机构的运行经费筹集长期以来就天差地别。有的ISBN分支机构因得到所在国家或相关基金的扶持,免费发放ISBN,如加拿大、克罗地亚和匈牙利等;有的ISBN分支机构则采取市场化运作的方式,对ISBN明码标价,如美国、英国等[13]。在美国,鲍克公司单个ISBN的售价为125美元,10个ISBN售价250美元,100个ISBN只需575美元。此外,鲍克公司还将条码与书号进行捆绑式销售,1个书号加1个条码售价150美元,10个书號加1个条码售价275美元。

四、关于国际标准书号历史的几点补充说明

1.国际标准书号的起源和发展具有历史必然性

英国SBN虽然是在个别书商基于自身发展需求的推动下诞生的,但其代表的是出版产业有序分配产业利益的需求。同样,ISBN的产生,表面上看是技术发展和国际贸易的要求,根本原因仍是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾。只要出版产业对ISBN仍有制度上的需要,只要没有出现替代性的其他方案,ISBN仍具备正当性,仍需要不断发展。

2.国际标准书号与生俱来的“阶级”属性

不论是SBN还是ISBN,它们诞生的初衷最主要是为了书商图书贸易的计算机化,方便书商识别不同品种(涉及出版单位、书名、装帧)、统计各类数据、管理和对账等,帮助他们从繁杂的、低价值的劳动中解脱出来,提高工作效率和服务水平。可以说,ISBN是为书商量身定做的。当然,ISBN的使用对图书馆也有很大帮助,但匹配的完美程度不如前者。例如,图书馆注重的是馆藏,这就决定它实际上更关注图书的内容。而同一本书的不同装帧版本(如精装、平装),或者书名和内容相同,但出版机构不同的图书,都会被标以不同的ISBN。如果图书馆在采购时仅仅依靠ISBN进行查重,无疑会有很多遗漏的图书。所以,图书馆往往还会辅以书名、作者名等其他项目进一步筛选。

3.图书情报工作与世界互联的重要性

虽然英国SBN是国际标准书号的先行者,但就对图书进行统一编号而言,中国使用统一书号其实早于英国。早在1956年2月,我国原文化部出版事业管理局就颁发了《全国图书统一编号方案》,要求全国各地的出版机构自1956年4月10日起使用全国统一书号。当时的全国统一书号由图书分类号、出版社代号和书序号三部分组成。全国统一书号比英国SBN起步早了十年,中国在这十年中积累了宝贵的经验,但是最终统一书号并没有成为国际标准组织制定国际标准书号的参照,反而是英国的SBN后来者居上,这不得不让人为之惋惜。笔者分析认为,英、美等国从1960年开始陆续呼吁建立通用图书编号系统,不排除这些极其重视图书情报工作的国家当时了解到了中国统一书号的一些情况。当然,统一书号也有许多不尽如人意的地方,但中国最终没能成为引领国际书号标准制定的国家,或许更多的原因是当时中国的国际地位和国际活动参与度不高所致。由此可见,图书情报工作与世界互联的重要性。

参考文献

[1] 伍鸣. 由统一书号到国际标准书号——兼谈ISBN的应用问题[J]. 图书馆学通讯,1980(1):80-81.

[2] History of WHSmith: 1901-1989.[EB/OL]. http://www.whsmithplc.co.uk/about_whsmith/history_of_whsmith,2016-11-15.

[3] ISBN History[EB/OL]. http://www.isbn.org/ISBN_history,2016-11-11.

[4] Pioneering figure in the worlds of informatics and computing[N]. The Irish Times, 2011-02-26.

[5] FOSTER F G. STANDARD NUMBER IN THE BOOK TRADE[R/OL]. London: the Publishers Association, 1966: 1-7. (2011-04-30). http://www.informaticsdevelopmentinstitute.net/isbn.html, 2016-11-20.

[6] NISO. Emery Koltay, David Whitaker Named NISO Fellows[J]. Information Standards Quarterly, 1996, 8(3): 12.

[7] BRADLEY P. Book numbering: the importance of the ISBN[J]. The Indexer, 1992, 18(1):25-26.

[8] Weissberg A, Timbo L. How to obtain an ISBN[J]//Library and Book Trade Almanac: 55th ed.. New Jersey: Information Today, Inc., 2010:539-543.

[9] International ISBN Agency. ISBN Users Manual: International ed., sixth ed.[R]. London: International ISBN Agency, 2012: 5.

[10] 朱碩峰. 国际标准书号[M]//顾犇. 外文文献采访工作手册. 北京:北京图书馆出版社,2004:9.

[11] International Standard Book Number.[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number,2016-12-31.

[12] 姚贞. 认真贯彻执行《中国标准书号》 为出版业信息化建设奠定基础——新闻出版总署条码中心(中国ISBN中心)负责人答记者问[N]. 中国新闻出版报,2006-12-20(3).

[13] MIRISA. ISBN numbers: Book-keeping Digital publishing may doom yet another analogue standard[N]. The Economist, 2013-03-02.