如何利用作业设计渗透国学经典教育

2017-04-10邓怡红

内容摘要:高中生课外不仅要阅读《孟子》,而且应该深入阅读各种国学经典。教师应该引导学生阅读国学经典。如何在课外阅读经典活动中让教学有效开展呢?教师应主导,改进作业设计,注意作业反馈。

关键词:国学经典 作业设计 课外阅读

笔者在同一单位工作了十几年,听过《寡人之于国也》的公开课不下五次。每位教师驾驭教材方式不同,教学风格各异,奇怪的是,他们课后作业设计不约而同地会出现“课外阅读《孟子》”。十几年来,语文课改轰轰烈烈开展,相同的作业设计还是安安静静地存在,可而结果是学生勉勉强强读了《孟子》选段或者选篇,获利很少。于是笔者深深思考:这样的作业设计合理吗?如果合理,那学生如何完成这样的作业设计?教师要不要做一些课外指导?

一.高中生课外阅读《孟子》,合理吗?

合理。高中生课外不独阅读《孟子》,而应该深入阅读各种国学经典。什么是“国学”?《礼记·学记》曰:“古之教者,家有塾,党有庠,术有序,国有学”,《周礼·春官》曰“乐师掌国学之政,以教国子小舞”,在古代社会“国学”是专门指称国家设立的最高学府。显然今天所说的“国学”不同于古代。从广义上理解“国学”可以指中国的一切过去的历史文化,包括思想、学术以及文学艺术;从狭义上来讲“国学”则主要是指“意识形态层面”的传统思想文化。“经典”,从词源学上考证其意义,许慎的《说文解字》中说:“经者织也”,这是“经”的本义。后来“经”又有了两个基本的引申义,一是指“治理”,二是指“作为典范的书籍”。“典”,《说文解字》上说:“典者大册也。”可见“典”的本义是指“重要的书籍”。后人将“经”和“典”合成一个词语来使用是用了同义反复的修辞手法,“经典”合在一起就是指重要的书籍。所以笔者所说的“国学经典”是指:“蕴涵中华民族传统文化精华并适合对青少年进行传统思想文化教育的、本源性的、有代表性的文化著作”。包括:儒家的经典著作例如《诗经》《孝经》《论语》《孟子》《大学》等;优秀的古诗文,如唐诗、宋词等;广泛流传的古代蒙学读本,如《三字经》、《千字文》《弟子规》《增广贤文》《千家诗》等适应小学生学习的中华传统经典内容。

中国传统文化关注人心灵的滋养和熏陶。学生读一些国学经典对学生核心素养的养成有很大的关系。2014年12月,新一轮课程改革启动。教育部全面启动对2004年开始施行的《普通高中课程标准(实验)》的修订工作。本次修订紧紧围绕着“立德树人”“人才培养”,提出了“核心素养”这个关键词。具体到各个学科都提出了学科的核心素养。语文素养包括四项核心素养——“语言”“思维”“审美”“文化”。引导学生自觉选择和继承中华传统文化,是语文教师应该主动承担的责任。

所以,高中生课外阅读《孟子》,合理。语文教师设计作业时引导学生阅读国学经典,应该点赞。教师们一腔热情,精心设计课外阅读作业,学生漠然,问“课外会读《孟子》吗?”学生答:“没有读。”“读不懂。”“不会读。”那么语文教师如何解决这个矛盾呢?

二.教师应该如何引导学生阅读国学经典?

教学行为发生作用,在与教与学的有效开展,并且依托一定的桥梁。如何在课外阅读经典活动中让教学有效开展呢?

1.教师应主导。

虽说阅读国学经典是学生的行为。再好吃、再有营养的的面包,学生亲口尝才有意义。阅读中学生是主体。但不意味着教师可以完全放手。教师应该主动承担起主导角色。

首先,从阅读目的上引导。阅读有很多种,有的阅读是为了娱乐消遣,有的是为了获利。阅读者,越是主动阅读,获利越多。从阅读中获利,第一层次的“利”是获得资讯。这样的阅读者就像坐在电视节目前的观众,接收信息。更高层次的“利”是获得理解,就像排球场上的运动员,能接住对手发过来的球,又能有效地打出进攻球。教师应该鼓励学生追求获得理解性的阅读。为此,教师可以指导学生阅读一篇文章(或者一本国学经典)时问四个问题:①整体来说,这篇文章(这本经典著作)谈了些什么?②作者具体说了什么,怎么说的?③这篇文章(这本经典著作)说的有道理吗?是部分有道理還是全部有道理?④这篇文章(这本经典著作)跟你有什么关系?《孟子·公孙丑章句下》有这样一段话:

孟子致为臣而归。王就见孟子,曰:“前日愿见而不可得;得侍同朝,甚喜;今又弃寡人而归,不识可以继此而得见乎?”

对曰:“不敢请耳,固所愿也。”

他日,王谓时子曰:“我欲中国而授孟子室,养弟子以万钟,使诸大夫国人皆有所矜式。子盍为我言之?”

时子因陈子而以告孟子,陈子以时子之言告孟子。

孟子曰:“然,夫时子恶知其不可也?如使予欲富,辞十万而受万,是为欲富乎?季孙曰:‘异哉子叔疑!使己为政,不用, 则亦已矣,又使其子弟为卿。人亦孰不欲富贵?而独于富贵之中 有私龙断焉。古之为市也,以其所有易其所无者,有司者治之 耳。有贱丈夫焉,必求龙断而登之,以左右望,而罔市利。人告以为贱,故从而征之。征商自此贱丈夫始矣。”

笔者指导的学生做了这样的思考。这段话谈齐王想以厚禄供养孟子的门徒,孟子认为不可(这篇文章到底说了些什么?)。孟子在说理时有时直接表态,有时引用他人的话,有时运用比喻来讲道理。具体谈了为官者不可专任,不可搞裙带关系(该文具体谈了什么?怎么谈的?)。孟子讲得道理很能引发思考,但是有一点用今天的角度分析不太合理。孟子认为征税是因为品德卑贱的人搞垄断而形成的。孟子的时代重农抑商,商人求利,认为是品德低贱,这其实是孟子时代局限性所然。商人求利,故“政商,自此贱丈夫始矣”不太合理(文章说得有道理吗?是全部有道理还是部分有道理?)。联系现实,孟子的看法今天仍有价值。有朝一日我若为官,定学孟子,为官应廉,不搞裙带,大公无私方能美名远扬(这篇文章跟你有什么关系?)。

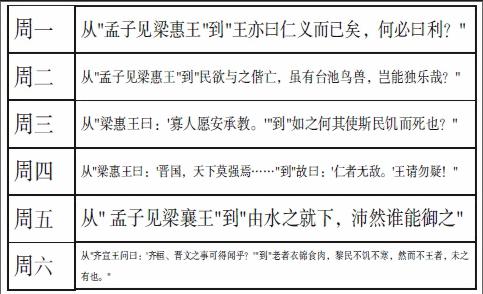

其次,指导学生为阅读制定计划。国学经典并非一时一刻便能读完,便能理解的。笔者认为语文上完《寡人之于国也》就设计阅读《孟子》整本书作业,似乎没有什么规划。那么人教版必修三在《寡人之于国也》的后一篇选文为《劝学》。那么老师的课外作业是不是就是布置学生阅读《荀子》呢?显然布置作业缺乏规划是不太科学的。教师可以引导学生对经典阅读做一些规划。例如高一上学期阅读《论语》,高一下学期阅读《孟子》。有学年计划,不妨做一些月计划甚至周计划。“孟子者,七篇止。”杨伯峻译注的《孟子译注(简体字本)》(中华书局2008版)将每篇分为上下篇,每篇分若干章节。以《孟子·梁惠王章句上》为例,笔者是这样引导学生指定周计划的。

2.改进作业设计。

通过改进课外作业设计的方法,推动学生课外阅读国学经典。阅读分不同的层次,按基础阅读、检视阅读、分析阅读和主题阅读逐层发展。教师不妨根据学生阅读能力,准确定位自己学生阅读层级,为自己学生指定有针对性的作业设计。不同层级作业设计示例如下。

第一层级,基础阅读。读通字词,读准字音,读清句读。作业设计如下:

每日晨读课,利用5分钟读《孟子》,要求大声朗读,断句准确,语音读准。

第二层级,检视阅读。粗读和略读相结合,有选择性地精读细读。作业设计如下:

《孟子·公孙丑上》前两章记载孟子与学生公孙丑的对话,其余均系孟子个人言论的记录。总起来说,仍以政治学说,尤其是“仁政”理论为主。即便是说到其它方面的问题,也往往落脚于“仕政”之上。事半功倍、浩然之气、揠苗助长、心悦诚服、恻隐之心等成语均源自于《孟子·公孙丑上》。请同学们课下细读《孟子·公孙丑上》。

第三层级,分析阅读。分析一篇文章写了什么、怎么写的、评价写得怎样。也就是前文所说,阅读每篇文章问自己四个问题。作业设计如上《孟子·公孙丑章句下》“孟子致为臣而归”段。

第四层级,主题阅读。如果学生阅读能力强,并完成分析阅读,可以要求学生从所读书中找到关注的主题,从而开展主题阅读。《孟子》作为前秦文化著作、儒学经典,无论是语言形式还是内容都可以找到主題。从语言角度找到主题,归类在《孟子》中出现的特殊句式、重要实词、重要虚词等文言现象,能完成这方面的主题阅读,学生不用担心在无论什么语文考卷中出现的文言文阅读了。高中生议论文写作一直都存在立意肤浅、结构松散、毫无文采等问题,学生阅读《孟子》,学习写议论文,这是一个很好的主题。因为和学生切身利益有关,学生也会喜欢做这样的主题阅读。作业设计示例如下:

①阅读《孟子·梁惠王上》“齐桓晋文之事”段,思考孟子是如何一步步引导齐王思考如何实行仁政问题的?这对你写哪篇作文有启示?

②阅读《孟子·滕文公上》“有为神农之言者许行斥农家”段,思考孟子用什么方法说理的?你能用这种方法写一段说理文字吗?

如果将国学经典阅读作为课外作业,那么老师引导学生阅读后还需注意作业反馈。否则国学经典阅读真的成为老师嘴上说说,学生耳朵听听。囿于篇幅,此不赘议了。当今时代,国学经典教育不可缺少,是学生传承文化的一种途径。如何践行国学经典教育是每一位语文教师应该思考的问题。如果语文教师将国学经典阅读作为课外作业来布置,以上便是笔者以阅读《孟子》为例的一些思考。

参考文献

[1]杨伯峻.孟子译注(简体字本)[M].北京:中华书局,2008.

[2](美)莫提默·J·艾德勒,查尔斯·范多伦.如何阅读一本书[M].郝明义,朱衣译.北京:商务印书馆,2004

[3]教育部基础教育课程教材专家工作委员会,普通高中课程标准修订组.普通高中语文课程标准(初稿).2016

(作者介绍:邓怡红,广东省阳春市第一中学教师,华南师范大学教育硕士)