论法庭证据评估及鉴定意见表述

2017-04-10张翠玲

张翠玲

(1.西南政法大学刑事侦查学院, 重庆 401120;2.重庆市高校刑事科学技术重点实验室,重庆 401120)

论法庭证据评估及鉴定意见表述

张翠玲1,2

(1.西南政法大学刑事侦查学院, 重庆 401120;2.重庆市高校刑事科学技术重点实验室,重庆 401120)

法庭科学为查明案件事实提供了有力的技术支撑。然而,由于证据技术和评估方法本身的局限,检验鉴定时有时会出现意见表述不当、夸大证据价值、甚至鉴定错误等现象。这不仅会导致冤假错案的发生,还会引起公民对司法公正的质疑以及司法公信力的下降。本文从法庭科学技术的局限性、法庭证据的准确性和可靠性要求、法庭证据价值的评估方法和鉴定意见的表述形式等方面论述了科学评估证据价值和客观表述鉴定意见的重要性和必要性,并提出了相应的改进方法,包括采用更加客观透明的分析方法、以似然比作为法庭证据价值的量化评估指标以及进行案件条件下检验的准确性和可靠性测试等。

法庭科学; 证据评估; 鉴定意见; 似然比

0 引言

近年来,法庭科学及其证据检验无论在理论基础还是在技术方法方面都取得了很大进展。法庭证据的类别也从传统的形态类证据(如指纹、足迹、工具痕迹、枪弹痕迹、轮胎痕迹、咬痕、笔迹、印章等)和分析类证据(如DNA、油漆、纤维、血清、爆炸物等)逐渐扩展到新兴的电子类证据(如录音、录像、电子数据等)。毋庸置疑,这些法庭证据技术为大量刑事和民事案件的侦破、起诉和审理提供了强有力的技术支撑,已经成为司法诉讼和审判活动中不可或缺的技术保障。然而,由于各种因素导致检验鉴定过程中出现的偏差和失误也不容忽视。

1 问题的提出

2015年4月18日,据美国媒体《华盛顿邮报》报道,美国司法部(DOJ)和联邦调查局(FBI)正式承认,在2000年以前的20多年里, FBI的物证鉴定部门中几乎所有的检验人员在多起涉及毛发比对鉴定的案件中都给出了有瑕疵的、不利于被告的证词[1]。

该报道来源于美国全国刑事辩护律师协会(NACDL)和法律援助机构开展的“无辜者拯救项目(IP)”,该项目对1972到1999年间存疑的约2500起涉及毛发鉴定的案件展开了审查。报道称,FBI物证鉴定实验室的毛发显微比对部门共有28名检验人员,截止到目前为止,在审阅的268起毛发比对刑事案件中,有26名检验人员在257起案件中(超过95%)夸大了毛发比对(匹配)的结果,提供了不利于被告的证词。而这些案件中,有32名被告被判处死刑,其中14人已经被执行死刑或死在狱中[1]。

这一发现引起了美国司法界的一片哗然。然而,这一审查结果恐怕只暴露了问题的“冰山一角”,因为审查工作还没有全部完成,而1985年以前的很多案件已经难以追踪审查。在指责FBI“提供虚假科学信息”、“30年来运用微观毛发分析给被告定罪的做法是一场彻底的灾难”[1]的同时,人们不禁要问:其他法庭证据的鉴定是否也存在同样的“夸大”问题?

而早在2004年发生在西班牙首都马德里火车站的爆炸案,就曾引发了国际范围内对包括“证据之首”指纹在内的所有证据技术的可靠性质疑及讨论。

2004年3月11日,马德里火车站发生了一起爆炸案,导致191人死亡,1900多人受伤。西班牙警方在发生爆炸车站附近的车里发现了装有爆炸物的塑料袋,并从上面提取到一枚指纹。美国联邦调查局的指纹检验人员检验后认定该枚指纹属于美国一位名为布兰登·麦菲尔德(Brandon Mayfield)的律师,因而将其逮捕关押。后来证实,该枚指纹另有所属,这是一次错误的指纹鉴定。被冤枉的麦菲尔德最终获得FBI的道歉和两百万美元的赔偿[2]。

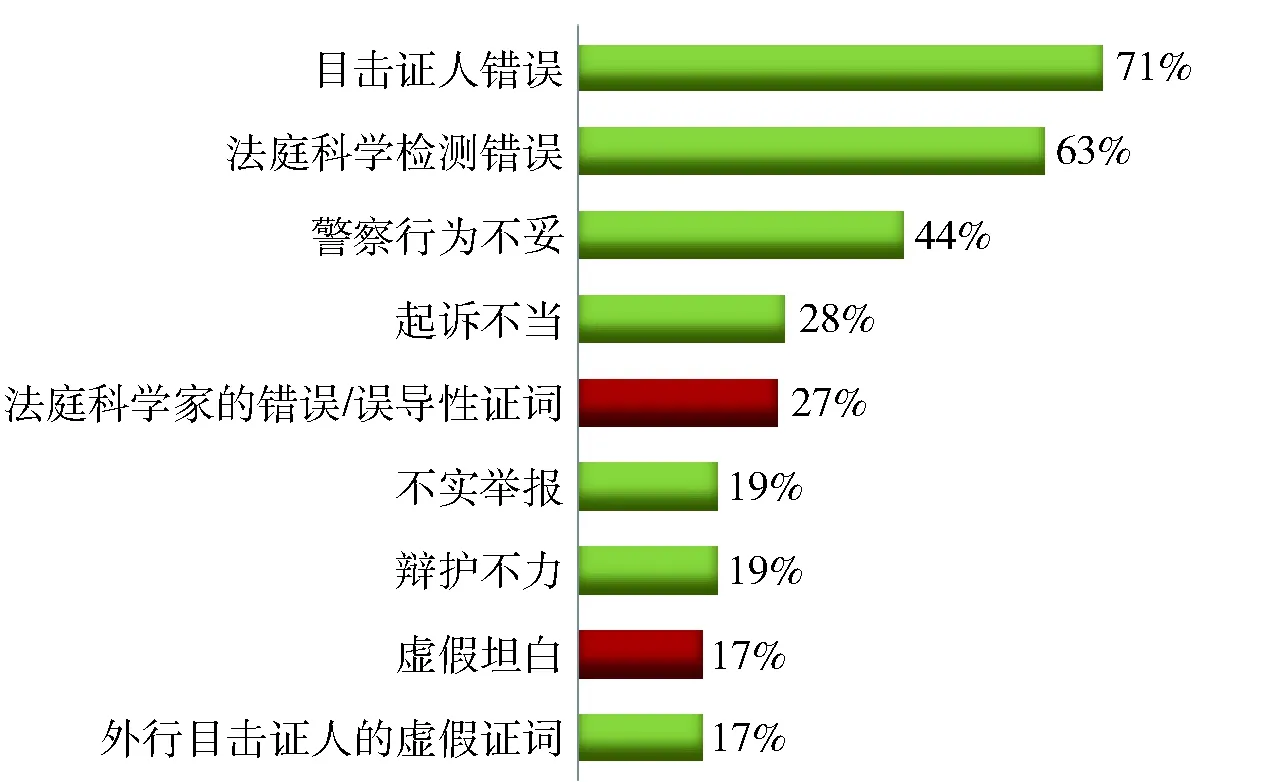

关于错案发生的原因,2005年Saks和Koehler对已经定案但后来经DNA检验证明是错案的86起案件进行了原因分析如图1所示。结果表明:目击证人的错误指认是最大原因(占71%),其二就是法庭科学的检验错误(占63%)。此外,法庭科学家提供的错误或误导性证词也是重要原因之一(占27%)[3]。而有些错案则是多重原因导致。由此可见,对法庭证据进行科学检验和提供客观的专家意见及合理解释对于法庭正确判案是多么的重要。

图1 造成86起错案的原因分析[3]

关于证据检验中的错误率问题,来自美国各物证实验室能力水平测试中不同证据鉴定的错误率数据应该具有一定的代表性。该调查数据表明:采用图谱方法进行语音鉴定的错误率为63%,笔迹鉴定的错误率平均为40%,咬痕的错误认定率为64%,毛发显微比对的错误率为12%[3]。虽然中国缺少这样的统计数据,但在各类证据的检验鉴定上也都曾出现过错误。如果回顾国内近年来纠正的典型错案,尽管其中案情各有曲折,但是无一不与证据的提取及检验不利有关。

纵观世界各国的司法鉴定实践,在检验鉴定过程中都不同程度地出现过技术操作失误、鉴定意见表述不当、夸大证据价值、甚至鉴定错误等现象。而专家们带有误导性的或有瑕疵的鉴定意见和证词则直接或间接地导致了冤假错案的发生,给受害人造成了难以挽回的损失和严重的社会影响。这些问题的存在,一方面是由于不同证据技术方法本身科学性的局限,另一方面与法庭证据的价值评估体系、检验人员的素质和技术水平、司法鉴定管控体制等方面也有很大关系。

2 法庭科学的理论基础及其局限性

“同一认定”理论是传统的法庭科学证据鉴定的主要理论基础,其逻辑假设在于:世间万物没有任何两个是一样的,如果两个痕迹区分不开,那么它们肯定来源于同一客体。反之,如果两个痕迹差异很大,那么它们肯定来源于不同客体。这些痕迹及特征要求具有一定的特定性、稳定性和反映性。检验鉴定人员通过对现场痕迹(检材)和样本痕迹(样本)的比对检验以及对特征相似点和差异点的数量和质量评估,进而确定现场痕迹是否来源于某嫌疑客体(或嫌疑人)。一般而言,如果发现检材和样本之间具有“足够”的特征符合点,就可以认为二者“匹配(match)”,进而得出同一认定的结论。

以指纹的同一认定为例,世界各国对于特征符合点数目的规定和标准也不一致,有的国家规定必须达到12个以上,而有的国家则规定必须达到15个或16个。当然,特征符合点的数量规定只是一个方面,还必须综合考虑特征的质量。然而,这些关于符合特征点的最低数量规定并没有科学的依据,也非来源于大规模的抽样调查和数据统计,具有一定的任意性,有的国家因此放弃了对符合点的数量规定。

在法庭科学领域,由于受到各种主客观条件的限制,如证据的现场遗留条件,证据提取及保存的条件和方法,证据遗留和检验鉴定的时间间隔,以及检验设备及技术方法的局限等等,案件检材和样本之间或多或少都会存在一定程度的相似和差异。这样,从逻辑的角度讲,检验人员对检材和样本要做出绝对的、百分之百的认定同一几乎是不可能的,很容易出现夸大证据作用的现象。

正如“无辜项目”的审查人员所证实的那样,所谓“夸大”是指FBI物证鉴定人员根据不完整的或者有误导的数据,给出了现场毛发与被告毛发相匹配的“近乎确定(nearcertainty)”的证词[1]。而在马德里爆炸案中,FBI的指纹检验专家则是依据15个特征符合点,对麦菲尔德的指纹做出了“100%认定(identification)”的结论[4]。

由以上案例不难看出,法庭证据技术本身远非美剧CSI中展示的那么神奇。目前,包括DNA和指纹在内的法庭证据技术还远不是完美的,各项技术方法的科学性、准确性和可靠性还有待进一步提高,特别是法庭证据价值的评估方法亟需改革完善。法庭专家及检验鉴定人员必须认识到法庭证据技术的局限性,在证据检验鉴定工作中尽量提供客观严谨的鉴定意见和科学合理的解释,绝不能超越科学的界限,夸大证据的作用和价值。

3 法庭科学的准确性和可靠性要求

世界各国都非常重视法庭科学技术的准确性和可靠性要求。如1923年美国哥伦比亚地区上诉法院确立的法庭证据准入的Frye准则[5]和1993年美国高院颁布的Daubert准则[6]。它们的核心要求都是法庭证据技术的科学性、准确性和可靠性,要求法庭专家的意见和证词要建立在科学的技术方法之上,所采用的技术方法必须得到科学界的接受和同行的普遍认可[5],错误率已知并且可以接受等等[6]。而Daubert准则已经成为国际公认的法庭证据准入的“标杆式”准则,很多国家和法庭都以它为参照,来规范各自的法庭科学实践。

2009年,美国国家研究委员会在提交给国会的报告中再次强烈呼吁提高法庭科学的科学性,如要求所采用的技术方法具有:“(1)可靠和准确的定量测量结果;(2)含测量真实值在内的较高概率区间报告;(3)法庭技术方法的准确性研究等”[7]。

由此可见,提高法庭证据技术的科学性、准确性、可靠性和客观性已经成为当前的国际共识。在法庭证据的检验方法、证据价值的客观评估、鉴定意见的科学表述和合理解释等方面,世界各国都在进行积极地探索、研究和改进。包括我国在内的各个国家每年开展的实验室认可和熟练水平测试也都是为了向这一目标靠拢。这些措施取得了一定的成效,在保障技术方法的科学化、标准化、规范化,提高检验鉴定质量和操作人员技术水平等方面起到了监督和促进作用。

在法庭科学实践中,法庭专家应该尽可能地为法庭提供关于证据价值的科学、客观的鉴定评估意见,并给出正确合理的解释。此外,对于检验中所采用的检验方法或鉴定系统,应该表明其分析的准确性和可靠性,特别是在案件环境条件下的准确性和可靠性。并且,方法或系统的准确性和可靠性应该达到科学界和法律界所能认可和接受的合理程度。只有这样,才能够为法官和陪审团等事实裁定者提供清楚、客观的判量依据,使他们能够对案件事实做出正确的裁定和公正的判决。

4 法庭证据的价值评估

关于法庭证据的检验及其价值评估,现在正处于新旧模式的转换进程中,Sakes和Koehler将其定义为“法庭鉴定科学的范式转换”[3],并把新的证据评估模式描述为:“以经验为先的科学”和“以数据为基础的概率评估”。这就是DNA检验中所采用的评估模式,即基于似然比(Likelihood Ratio,也称似然率、似然比率)方法的证据评估模式。

似然比方法是建立在著名的贝叶斯理论基础上的。贝叶斯定理(Bayes’ Theorem)是针对不确定事件进行概率推理的基本公式,被英国法庭科学委员会誉为“法庭科学解释的基本公式”[8],它的表达式有分数形式和概率形式两种,其分数表达式[9]如下:

该公式表明:后验比等于似然比与先验比的乘积。式中,Hso为同源假设,即假设检材和样本同源;Hdo为不同源假设,即假设检材和样本不同源;E代表证据,即观察到的检材和样本特征;p(Hso|E) 代表证据条件下同源假设为真的概率;p(Hdo|E) 代表证据条件下不同源假设为真的概率。等式左面为后验比(Posteriorodds),代表证据条件下同源假设为真的概率与不同源假设为真的概率之比;等式右边第一部分为似然比,代表同源假设条件下获得证据的概率与不同源假设条件下获得相同证据的概率之比;等式右边第二部分为先验比(Priorodds),代表证据引入之前支持同源假设的概率与支持不同源假设的概率之比。

在概率形式下,后验概率等于似然比与先验概率的乘积。后验概率是指“证据条件下检材和样本同源(假设为真)的概率”,先验概率是指“证据引入之前支持检材和样本同源的概率”。后验概率和后验证比之间可以进行转换。例如:在一起案件中,警察截获了一段犯罪电话录音,并找到了一名嫌疑人。经调查,包括犯罪嫌疑人在内有机会接触并拨打该电话的人共有10个,那么先验比就是1/9;法庭语音专家对语音检材和语音样本进行比较以后,得到的结果是“假设检材和样本来源于同一个人条件下获得证据的概率是假设检材和样本来源于不同人条件下获得该证据概率的1 000倍”,即似然比LR=1 000。由此,后验比就是:(1/9)×1 000=1 000/9。将其转换为概率形式就是:1 000/(1 000+9)=99.1%,即犯罪嫌疑人拨打该电话的(后验)概率是99.1%。

由此可见,检材与样本同源的概率不仅取决于对检材和样本的比较结果,还取决于先验概率的多少。相同先验概率条件下,似然比越大,检材和样本同源的概率也就越大;而似然比相同,但先验概率不同,二者同源的概率也会不同。传统的鉴定意见(如认定/否定,倾向认定/否定等)实际上是直接给出了后验概率,按照贝叶斯的推理逻辑原则,这种情况下只有两种可能:要么是法庭专家忽略了先验知识对检验结果的推断作用(将先验比假定为1/1),要么是其自己进行了先验概率估计(超越了法庭专家的角色范畴),而这两种做法都是不合适的。此外,在似然比计算中,既考虑了检材和样本特征的相似性(分子),又考虑了特征在相关背景人群中的典型性(分母)。而传统的法庭证据检验一般只考虑了检材和样本特征的相似性,忽略了特征在相关背景人群中的典型性。

就法庭证据而言,案件中的检材和样本可能同源,也可能不同源。从逻辑的角度讲,对于这类不确定事件,采用概率估计是最客观和最科学的方法。DNA检验为法庭证据的价值评估树立了很好的典范[10],国际上很多法庭科学家都倡导在其它法庭科学分支的证据评估上也采用似然比方法[11],因为该方法不仅适用于DNA检验,也同样适用于其它证据的检验。该方法通过概率估计来量化评估证据对控、辩双方的支持力度,不仅可以客观地表明单一证据的证明力,还可以对同一案件中的多种证据检验结果进行合并计算和综合评价,从而有利于法庭从整体上把握证据的价值。

此外,采用似然比方法还可以通过案件条件下的系统测试,定量地表明案件条件下所采用的检验方法及其结果的可靠和准确程度,如计算对数代价函数Cllr、各种错误率、95%可信区间等[12]。这也正好符合Daubert准则的基本要求,因此被许多法庭科学家认为是目前最科学、最正确和最符合逻辑的法庭证据评估方法[10-11][13-15]。

随着人们认识的加深和研究水平的提高,法庭证据的科学评价体系也在不断发展完善中。似然比方法已经逐渐被世界各国的法庭科学界和法律界所接受。例如,2010年,英国的法庭科学部门的主管就曾指出,仅将似然比体系应用于DNA检验而不用于其他证据的检验是不符合逻辑的。2011年,欧洲法庭科学研究网络工作组(ENFSI)的31名法庭科学家、法庭统计学家和法律界学者代表33个国家的58个实验室,联名发表声明支持似然比体系,称其为法庭证据评价的最合适体系[15]。2012年,美国国家标准与技术研究院(NIST)在指纹调查报告中也明确表明支持似然比体系[16]。2015年,欧洲法庭科学研究网络工作组再次强调并制定了以似然比方法为核心的法庭证据评估报告指南[17]。该指南将用于规范其欧洲各个法庭科学实验室的证据检验工作。

5 鉴定意见的表述

鉴定意见的表述很大程度上取决于证据的检验评估方法。传统的鉴定意见表述一般按照专家的信心程度,给出对应的可能性等级,如三级模式、五级模式和七级模式等。我国目前基本上采用五级模式,即“认定、倾向于认定、无结论、倾向于否定(排除)、否定(排除)”。然而,由于受司法制度和体系的限制,倾向性意见在我国司法应用中的作用非常有限。法庭对这种“非确定性”的检验意见基本持“不予采纳”态度,因而,五级模式最后往往演变成二元模式,即“非认即否”。

无论二元模式还是多元模式,这些评价基本都是靠专家的专业和经验判断,不可避免地带有一定的主观性。而这些主观性带来的影响就是:第一,绝对的认定/否定过高估计(夸大)了证据的价值和力度,正如FBI对毛发显微比对案件的审查结果一样;第二,可能性分级偏主观,级别界限也比较模糊,缺乏足够的量化依据和客观的评价标准;第三,它混淆了专家证人与事实裁定者(法官、陪审团)的角色,特别是绝对的认定/否定几乎等同于有罪/无罪的判定,这不仅迫使检验人员承担相当的风险,也容易误导法庭判决,造成冤假错案,影响司法公正[18]。而我国的司法实践不仅存在司法系统对科学证据过分依赖的情况, 而且还存在忽视对科学证据的证据能力评估及错误应用科学证据的问题[19]。这进一步增加了问题的严重性。

基于“相关数据、定量测量和统计模型”的似然比证据评估方法不是给出“检材和样本是/否同源”或“倾向于同源/不同源”的结论,而是给出“同源假设条件下获得检材特性的概率与非同源假设条件下获得相同检材特性的概率之比”,即似然比LR值。法庭根据LR值的大小来评判证据的价值和强度,即该证据是支持同源假设(起诉假设)(LR>1),还是支持非同源假设(辩护假设)(LR<1),以及支持的程度如何。

法官和陪审团等事实裁定者首先根据案件调查的情况和他们的先验知识进行先验概率估计(不一定很精确),然后与法庭专家提供的似然比结果相乘,计算得到后验概率。就法庭证据专家来说,他们无法仅就单一证据的检验进行先验概率估计,因为他们对某一证据进行检验时,既不了解案件调查的进展情况,也不知晓其他证据的检验情况。事实上,他们也不应该被告之这些情况,因为这样容易使其检验受到这些信息的影响,产生偏见或先入为主。因此,在似然比证据评估体系中,法庭专家的职责就是根据对检材和样本的分析比较,为法庭提供表明证据强度的似然比LR值。

当然,除了为法庭提供LR数值以外,法庭专家还应该就其代表的含义,结合案件中具体的起诉假设和辩护假设给出科学合理的解释,以避免引起误解。例如,在法庭说话人鉴别案件中,如果检验得到的LR值为1 000,意见表述上可以考虑如下说法:“根据我对该语音证据的检验评估,我的计算结果是(1)检材语音和样本语音同源假设条件下获得二者声学差异的概率是(检材语音和样本语音)不同源假设条件下获得该声学差异的1 000倍;或者(2)假设检材语音来源于嫌疑人/被告条件下获得检材和样本声学差异的概率是假设检材语音来源于其他人条件下获得该声学差异的1 000倍;或者(3)假设检材语音是嫌疑人/被告所讲条件下获得检材和样本声学差异的概率是假设检材语音是其他人所讲条件下获得该声学差异的1 000倍”等。而其含义就是:不管在引入该语音证据之前你的信心如何,现在你应该1 000倍地相信检材语音和样本语音来源于同一个人(嫌疑人/被告)。反之,如果LR值为0.001,那么,不管在引入该证据之前你的信心如何,现在你应该1 000倍地相信检材语音和样本语音来源于不同人(检材语音不是嫌疑人/被告所讲)。

6 结语

当然,对于任何新事物的认可和接受都需要一个认识过程。关于似然比方法的法庭证据评估体系,目前仍有一些学者,特别是一些检验鉴定人员,对其持保留甚至是反对的态度。其原因大致可以归纳为:(1)传统的鉴定评估模式已经根深蒂固;(2)复杂的逻辑分析和概率推理晦涩难懂;(3)大量的数学计算和统计分析令人望而生畏;(4)缺乏大规模的相关人群样本数据库和特征的统计数据;(5)有些证据的特征难以进行量化提取;(6)基础研究还不够,技术条件尚不成熟,等等。然而,这些理由都不是无法逾越的障碍,也不应该成为阻碍技术进步和方法变革的枷锁。与冤假错案和司法不公所付出的代价相比,再多的努力和投入都是值得的。

诚然,就目前的法庭科学技术水平而言,各类证据的分析方法和技术水平参差不齐。有些证据特征的量化提取相对容易,如:DNA、油漆、纤维、血清、爆炸物、化学物质等分析类证据;有些证据的特征量化提取则相对困难,如:指纹、足迹、笔迹、毛发等形态类证据。形态类证据的检验鉴定目前还主要依赖专家的经验判断,在技术方法和基础研究尚不充分的情况下,可以继续沿用传统的评估模式,但是应该采用尽可能规范和客观的评估标准,细化评价指标,最大限度地减少主观判断成分。同时,应努力加强基础研究和相关数据库建设,提高和改进技术方法,待条件成熟时,尽早采用国际认可的统一评价模式和标准。

将似然比体系应用于法庭证据的评价,既是技术方法的改进,更是思维模式的革新,对于法庭科学的发展具有里程碑式的意义。就法庭的实际应用情况来看,澳大利亚和欧洲的一些国家已经将该体系应用于本国的证据评估实践。欧洲在这方面已经走在国际前列,如荷兰的法庭研究所规定,全国所有的法庭科学学科、对每起案件的调查和检验都必须一律采用似然比体系。目前,国际上包括美国和英国在内的其他国家也都在加强这方面的基础和应用研究。我国目前仍处于法庭证据评估的基础研究阶段,与付诸实践还有相当长的距离。

综上所述,法庭科学证据是司法活动的重要依据,法庭证据的检验既是科学办案和司法公正的前提和保障,也体现了一个国家的法制先进水平。检验中如果出现任何偏误,不仅会导致冤假错案的发生,严重损害当事人的合法权益,还会使公民对司法公正产生质疑,造成司法公信力的下降,影响社会安定。因此,法庭专家和检验鉴定人员必须认识到法庭科学技术的局限性,遵循科学规律,实事求是地为法庭提供检验结果和鉴定意见,科学客观地评估证据的价值,既不夸大,也不缩小,同时给予正确合理的解释说明,避免出具误导性的、有瑕疵的检验意见。

[1] HSU S.FBI Admits Flaws in Hair Analysis over Decades[N].The Washington Post,2015-4-18.

[2] LICHTBAY E.U.S. Will Pay $2 Million to Lawyer Wrongly Jailed[N].New York Times,2006-11-30.

[3] SAKS M,KOEHLER J.The Coming Paradigm Shift in Forensic Identification Science[J].Science,2005,309(5736):892-895.[4] OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL.A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield Case[EB/OL].https:∥www.oig.justice.gov/special/s0601/PDF_list.htm,2006-3.

[5] Frye v. United States,293 F. 1013,(D.C. Cir. 1923).

[6] Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals,509 U.S. 579 (1993).

[7] NATIONAL RESEARCH COUNCIL.Strengthening Forensic Science in the United States:aPath Forward[M].Washington:The National Academies Press,2009.

[8] AITKEN C,TARONI F.Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists[M].Chichester:Wiley,2004.

[9] LINDLEY D.A Problem in Forensic Science[J].Biometrika,1977,64(2):207-213.

[10] BALDWIN D.Weight of Evidence for Forensic DNA Profiles[M].Chichester:Wiley,2005.

[11] MORRISON G.Distinguishing Between Forensic Science and Forensic Pseudoscience: Testing of Validity and Reliability, and Approaches to Forensic Voice Comparison[J].Science &Justice,2014,54(3):245-256.

[12] MORRISONG.Measuring the Validity and Reliability of Forensic Likelihood-ratioSystems[J].Science & Justice,2011,51(3):91-98.

[13] ROBERTSON B,VIGNAUX G.Interpreting Evidence[M].Chichester:Wiley,1995.

[14] BERGER C,BUCKLETON J,CHAMPODC,et al.Evidence Evaluation:a Response to the Court of Appeal Judgment in R v T[J].Science & Justice,2011,51(2):43-49.

[15] KINDER J,RYBICKI P,OLSSON T,et al.Expressing Evaluative Opinions: A Position Statement[J].Science & Justice : Journal of the Forensic Science Society,2011,51(1):1-2.

[16] KAYE D.The Report of the Expert Working Group on Human Factors in Latent Print Analysis—Latent Print Examination and Human Factors: Improving the Practice through a Systems Approach[EB/OL].https:∥papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2050067,2012-5-4.

[17] WILLIS S,MCKENNA L,MCDERMOTT S,et al.ENFSI Guideline for Evaluative Reporting in Forensic Science[EB/OL].http:∥enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/m1_guideline.pdf,2015-6-9.

[18] 张翠玲, Rose P. 基于似然比方法的语音证据评价[J]. 证据科学, 2008, 16(3): 337-342.

[19] 何家弘, 刘晓丹.论科学证据的采纳与采信[J]. 中国司法鉴定, 2002(1):14-18.

(责任编辑 于瑞华)

国家社科基金重点项目(16AYY015); 西南政法大学人才引进项目(XZRCXM003)。

张翠玲(1972—), 女, 辽宁沈阳人,博士,教授, 主要从事物证技术研究。

D918.9